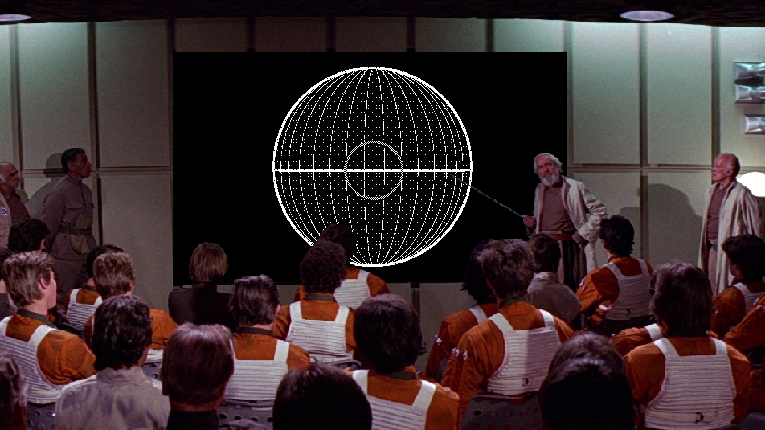

| 电影长片《星球大战4》(Star Wars,1977,后重名为Star Wars: Episode IV – A New Hope)

- 导演:卢卡斯(George Lucas)

-

首部广泛地引入CG动画技术的电影长片,也是工业光魔首部代表作。

- 片中“死星”动画片段由拉里·库巴(Larry Cuba)使用“图形共生系统”(GRASS)制作;

- 特效主管约翰·戴克斯特拉(John Dykstra)开发了以其名字命名的计算机运动控制拍摄技术“Dykstraflex”

- 使用此前派拉蒙影业的老式相机“超视综艺体”(VistaVision)。

- 手工缠绕晶体管TTL芯片,7组运动轴执行滚动、平移、倾斜、摆动、吊杆、横移、跟踪、镜头对焦、电机驱动、快门控制等工作,能精确执行、记录并在后续拍摄中复制这些操作,极大地方便了接景画、多重曝光等特效合成工作。

-

✨标志着新一代、可执行复杂动作和拍摄指令的计算机运动控制拍摄技术开始发展。

| 随着《星球大战4》《第三类接触》(Close Encounters of the Third Kind,1977)等科幻电影在商业上获得了明显的成功,

-

开启了一个基于科幻主题的电影特效时代。

- 制片厂愿意支付更多的特效费用换取更高的票房,从而鼓励更多独立的视觉特效公司建立,极大促进了相关技术发展。

- 术语“特殊效果”(special effects,简称SFX)和“视觉效果”(visual effects,简称VFX)的区别也越发明确,前者是拍摄现场中一并进行的各种现场特效,后者是拍摄之后加工的各种视觉效果。

- 随着视觉效果开始成为电影长片的“标配”,🏆奥斯卡把“最佳特别视觉效果”更名为“最佳视觉效果”。

-

🎮《太空战争》(Space Wars,1977)

- 开发:Cinematronics,发行:Cinematronics、太东、Vectorbeam,平台:Taito Licensed Games。

-

使用矢量显示器的街机游戏开始流行。

- 这些显示器使用电子束投影图像,尽管在动态图像环境中只能实现比较简单的图形,但比当时的光栅显示屏的性价比高。

-

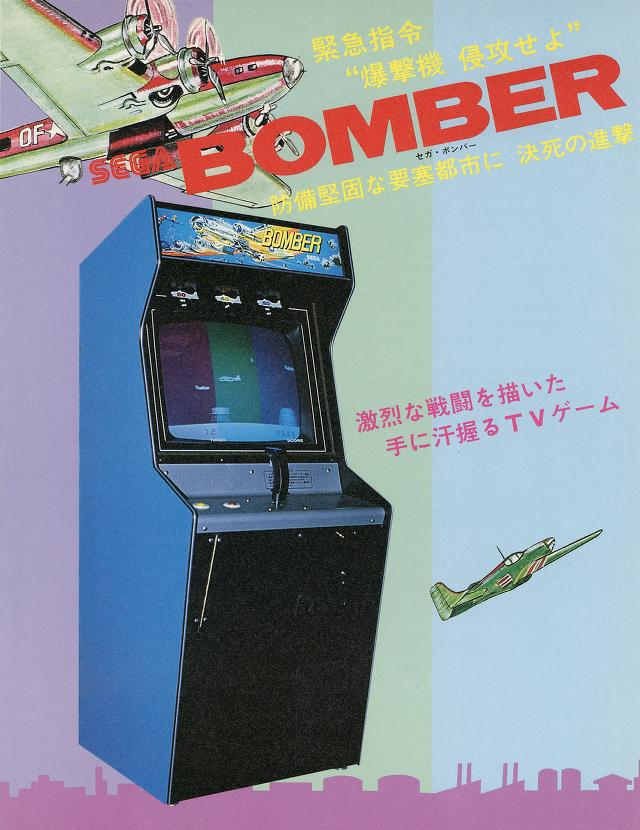

🎮 《轰炸机》(Bomber,ボンバー,1977)

- 开发/发行:世嘉(Sega);平台:Arcade (ARC), PC (Microsoft Windows) (PC);首发布时间:1977-04。

-

第一款侧滚动射击游戏。

| 2世代家用游戏机 雅达利2600

- 最初称为“雅达利视频计算机系统”(Atari Video Computer System)

-

首款利用只读存储器储存游戏代码的游戏系统,首批8位可编程系统,

- 也很快被证明是当时世界上最复杂的编程机器之一,但非常“灵活”,

- 使视频游戏开始变得强大起来,直到1992年才停产。

| 技术研发:“透明通道”(Alpha)

- 由纽约理工学院计算机图形实验室(NYIT)的艾德文·卡特姆(Edwin Catmull)和艾尔维·史密斯(Alvy Ray Smith)发明

- 成为后来计算机图形学的核心,但当时没有申请专利。

| 技术研发:3D渲染技术“抗锯齿”

- 弗兰克·克罗(Frank Crow)介绍了“抗锯齿”技术,

- Crow F C. The aliasing problem in computer-generated shaded images. [J]. Communications of the ACM, 1977, 20(11): 799-805.

- 艾德文·卡特姆于次年发表了一种具有抗锯齿功能的消除隐藏面算法。

- Catmull E. A hidden-surface algorithm with anti-aliasing[C]//Proceedings of the 5th annual conference on Computer graphics and interactive techniques. 纽约: 计算机协会, 1978: 6–11.

| 技术研发:3D着色法“布林-风”(Blinn-Phong)

- 布林(Blinn J. F.)对此前“Phong”着色法的改进。

- Blinn J. F. Models of light reflection for computer synthesized pictures[C]//SIGGRAPH’77: Proceedings of the 4th annual conference on Computer graphics and interactive techniques.. 纽约: 计算机协会, 1977: 192–198.

- 喷气推进实验室(JPL)的鲍勃·霍尔兹曼(Bob Holzman)成立了专门的“JPL计算机图形实验室”,并邀请布林加入。

| 技术标准:第一个3D图形核心标准出台

- 作为计算机图形图像特别兴趣小组(SIGGRAPH)1977年会议记录补编发表。

| 动画软件 Antics2D

- 艾伦·基廷(Alan Kitching)受邀把“Antics2D”改造成一款面向普通艺术家的动画软件,在后来的十几年里被世界各地很多动画师广泛使用。

| 3D实时程序动画系统 Anima II

- 俄亥俄州立大学CGRG的罗纳德·哈克斯坦(Ronald Hackathorn)等开发。

- 支持过程式建模与游程编码算法,并整合了用于数据生成的DG建模系统及其他辅助系统与编程语言。

- 在此前的动画系统 Anima以及多位CGRG成员的研究基础上研发。

- 艾伦·迈尔斯(Alan Myers)致力于研究并开发能在小型计算机环境中高效运行的渲染算法,以生成高质量图像。

- 罗恩·哈卡索恩(Ron Hackathorn)致力于扩展Anima动画系统。

- 蒂姆·范·胡克(Tim Van Hook)则从用户视角参与设计,并引入实时问题处理的专业知识。

- 开发团队还包括罗杰·威尔逊(Rodger Wilson)、韦恩·卡尔森(Wayne Carlson),以及来自艺术、工业设计、计算机科学等不同院系的研究生。

- CGRG团队利用开发的系统生成了多部CG动画作品,这些作品在1970年代中后期陆续公开展示、并发表相关研究论文。

- 查尔斯·丘里(Charles Csuri)和蒂姆·范·胡克(Tim Van Hook)使用该软件制作的同名演示动画短片《Anima 2》(1977),

-

首部基于实时程序计算的多边形3DCG动画

-

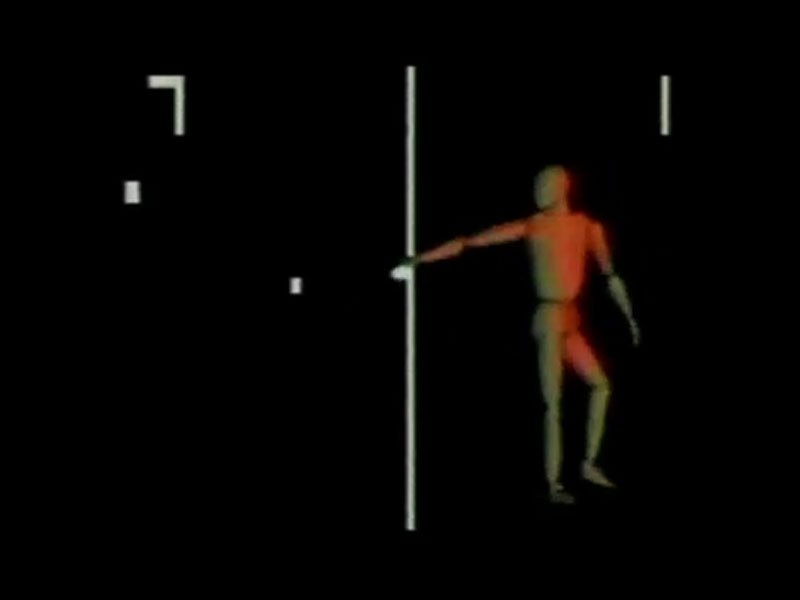

- 胡克制作的动画短片《乓人》(Pong Man,1977)

-

首部使用3D多边形制作的完整CG人型角色动画

- 该片还利用了视频游戏《乓》的游戏动画。

-

- 查尔斯·丘里(Charles Csuri)和蒂姆·范·胡克(Tim Van Hook)使用该软件制作的同名演示动画短片《Anima 2》(1977),

《Anima 2》

(Charles Csuri,Tim Van Hook,1977)

《乓人》

(Tim Van Hook,1977)

| 小型计算机 VAX-11

- 迪吉多公司推出的32位小型计算机,有多个系列版本,

- 在20世纪70年代末-80年代初,被多家早期CG动画公司采用,至1988年停产。

| 数据手套“塞耶”(Sayre)

- 伊利诺伊大学芝加哥分校电子可视化实验室的桑德林(Daniel Sandin)和德弗林(Thomas DeFanti)根据理查德·塞耶(Richard Sayre)的想法创造。

- 使用光传感器。

- 数据手套的后续发展成为交互动画、虚拟现实、运动捕捉、实时动画偶等技术的重要设备之一,为多维控制提供了有效的方法,如同一组滑块。

✨ 哈里森三世的计算机图像公司创立了“西方图像”(Image West)

- 运营其模拟动画系统(Scanimate)直到1986年,在此期间,

- 其首席工程师大卫·西格(David Sieg)开发了可使用全色胶片作为输入的动画系统 “VersEFX”

- 计算机图像公司的埃德·塔伊赫曼(Ed Tajchman)推出了一种数字3D动画系统 “System IV”

- 但它们很快便被新一代数字动画解决方案击败,悄然退市。

✨ 格林伯格兄弟(Richard Greenberg和Robert Greenberg)创立了“R/格林伯格联合公司”(R/Greenberg Associates)

- 曾为2000多个广告和电影制作了CG动画。