🎥 传统特效和数字视效的边界模糊

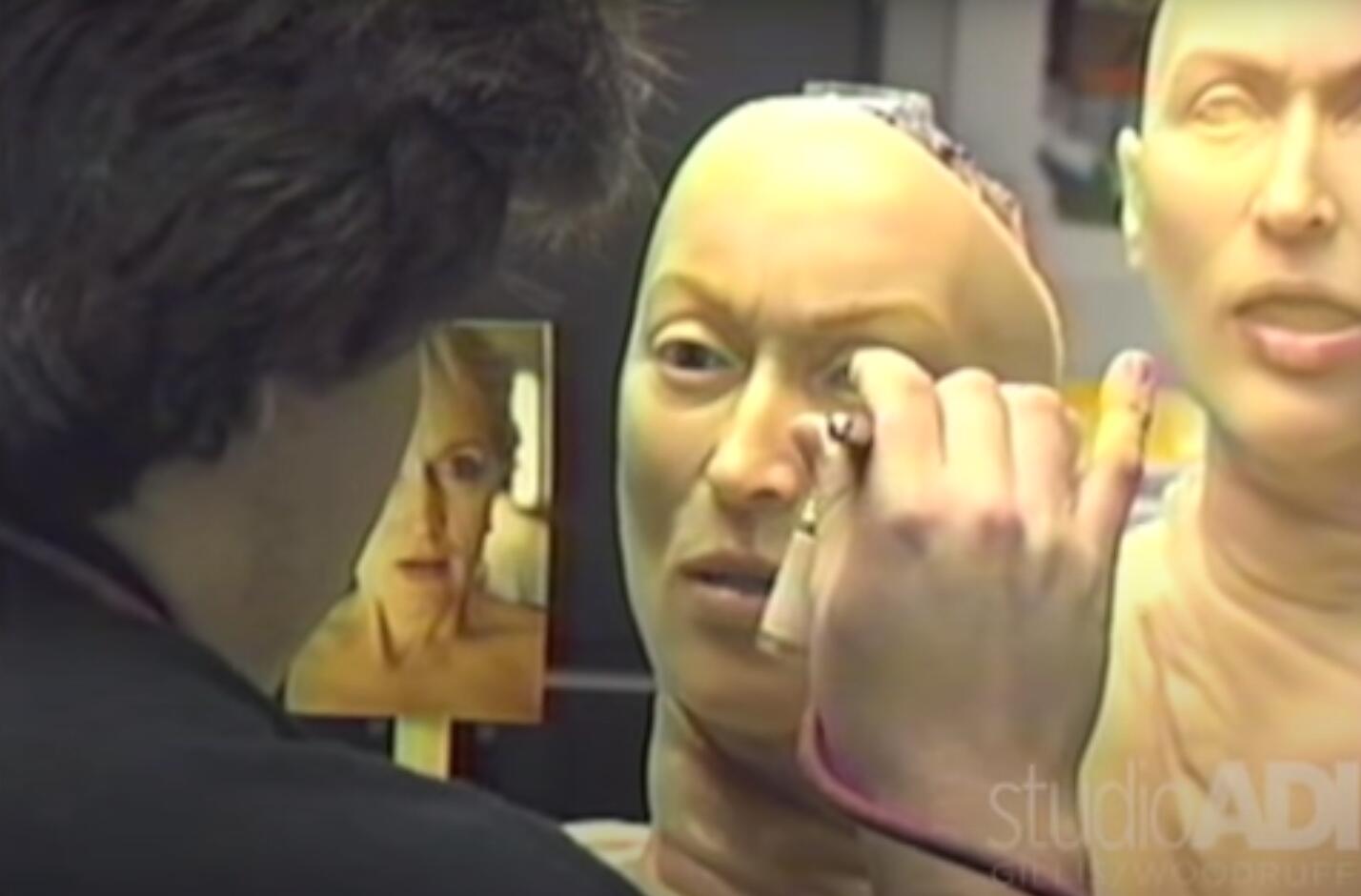

🎥 传统+CG:电影长片《死亡变成了她》(Death Becomes Her,1992)

导演:罗伯特・泽米基斯(Robert Zemeckis);制作/发行公司:Universal Pictures;首映日期:1992 -07 – 31 。

-

🥇 第一部展示照片真实感人类皮肤CG动画的电影长片

- 一个扭转的数字脖子把演员的身体和头部重新连接在一起,由工业光魔负责制作。

- 他们开发的专有3D绘画系统“ViewPaint”在该片中首次使用,允许用户在3D模型上直接绘制纹理贴图,或编辑并导出UV以便用其他软件绘制贴图,还允许创建置换、透明、镜面反射等贴图。

- 主要开发者约翰·施拉格(John Schlag)等🏆获69届奥斯卡科学与工程奖。

- 混合动力学公司(Amalgamated Dynamics)为该片提供了令人震惊的、逼真的特化假肢道具和实时遥控电子动画偶。

- 该公司至今依然是特化和动画偶行业领军者。

🎥 传统+CG电影长片《蝙蝠侠归来》( Batman Returns,1992)

导演:蒂姆・波顿(Tim Burton);制作公司:Warner Bros. Pictures,Polygram Pictures;发行:Warner Bros. Pictures;首映日期:1992 -06 – 19 。

-

🥇首部使用“群集模拟”技术的电影长片。

- 20世纪福克斯旗下视觉特效工作室(VIFX)的安迪·科普拉(Andy Kopra)使用雷诺兹、皮克斯和他自己开发的程序,制作了一大群照片级逼真的CG蝙蝠群集动画。

- 该片“企鹅军团”,由波士电影工作室(Boss Films Studios)的安德烈·洛什(Andrea Losch)等制作, CG企鹅、电子动画偶、穿着企鹅服饰的真人特化和真正的企鹅均有参演。

《蝙蝠侠归来》企鹅军团截图

© 1992 Warner Bros. Pictures

💻🪄 重要VFX和CG动画制作公司“索尼影业图像工作”(Sony Pictures Imageworks)🎉

- 由索尼影业在加拿大创立,招募了肯尼斯·拉尔斯顿(Kenneth Ralston)和技术总监林肯·胡(Lincoln Hu)等一批工业光魔的员工,

- 该公司的第一个工作是为电影长片《致命距离》(Striking Distance,1993)做视效预览,

- 后逐渐成长为国际知名的视觉效果和数字动画制作公司之一。

🪄 传统动画和数字动画的边界模糊

💻🪄 太平洋数据图像(Pacific Data Images)

-

创造了🥇 第一个从定格动画偶转为数字动画偶的吉祥物角色:

- “皮尔斯伯里面团男孩”(Pillsbury Doughboy)。

-

为大卫·伯恩(David Byrne)的音乐视频《她疯了》(She’s Mad,1992)

- 开发了一种称为“表演动画”的技术,捕捉伯恩的动作,然后注入到动画角色上。

💻🪄 CG动画短片《超越心灵的眼睛》(Beyond the Mind’s Eye,1992)

导演:迈克尔·博伊德斯顿(Michael Boydstun);制作公司:Miramar Images Inc。

-

🥇 带来了第一个“3D油画动画”,

- 当时只是把传统油画图像映射到简单的3D模型上制作动画,而随着技术的进步,3D动画技术将把传统油画彻底搬进其虚拟世界。

🔬🎞 托德·伦德格伦等制作的CG动画短片《神学》(Theology,又名Nutopia,1992)

- 展示了🥇 第一个CG的镜头光晕动画。

- 他们在洛泰克的3D软件“光波3D”的基础上进行了扩展,从而制作出有深度感的雾效、镜头光晕和变形动画。

新软件:

Animo

- 剑桥动画系统(Cambridge Animation Systems)开发的2D动画软件,该公司在2D动画制作技术领域有着深厚的积累,专注于为动画制作行业提供高效的创作工具。

- 推出后受到动画制作行业广泛关注,从最初版本不断迭代更新,在动画制作流程优化、功能拓展等方面持续改进,直至 2004 年仍在进行更新,之后剑桥动画系统被欧特克(Autodesk)收购,Animo 逐渐退出市场 ,但它在2D动画发展史上留下过重要印记。

-

- 矢量化绘图与上色:矢量化绘图边缘平滑,可随意缩放而不失真。在上色操作时,能高效处理大面积的色彩填充,并且支持颜色的精确控制和渐变效果,大大提高了动画制作中绘画和上色环节的效率和质量。

- 强大的图层管理:具备先进的图层管理系统,动画师可以轻松创建、编辑和组织多个图层,方便处理复杂的场景和角色动作。通过对不同图层的操作,能实现前景、中景、背景的分层制作和合成,增加画面的层次感和深度。

- 自动化动画功能:自动中间画生成,动画师只需绘制关键帧,软件就能根据设定的规则自动生成中间帧,有效减少了手动绘制的工作量,提高动画制作的速度。此外,还支持角色骨骼绑定和动画,便于实现角色的复杂动作。

- 高效的扫描与处理:支持将手绘稿扫描进软件,并能快速进行线条处理和色彩分离,将手绘内容转化为数字化的动画素材,无缝衔接传统手绘与数字制作流程。

- 与其他软件的兼容性:可与 Adobe Photoshop 等常用的图像编辑软件进行良好的协作,方便导入和导出图像素材,也能与一些后期合成软件对接,实现动画与特效、音频等元素的整合,完善动画作品的最终效果。

- 输出格式多样化:能够满足不同播放平台和制作需求,无论是用于电视播放、电影制作还是网络传播,都能输出合适格式的动画文件。

♾ 新软件:

Rokkaku Daio

- 3D建模软件,由Shusaku开发。

🎞🎮 新软/硬件:

Alive

- 布拉·德格拉夫(Brad deGraf)开发的实时运动捕捉动画系统。

- 使用机械和电磁传感器。

🎞 新软/硬件:

Face Waldo

- 模拟图形公司(SimGraphics)开发的脸部运动捕捉系统。

- 使用机械和电磁传感器。

🎞 新软件:

Kinemation

-

3D角色动画软件,

- 最初由波前(Wavefront Technologies)为其Advanced Visualizer(TAV)开发

-

🏅 最早包含逆向运动学的3D动画软件包之一。

- 后来,部分 Kinemation 的功能被拆解并重新整合到 Alias|Wavefront 的旗舰产品 Maya 中。

🎞 新软件:

Elastic Reality

- 佩里·基沃罗威茨(Perry Kivolowitz )和加斯·迪基(Garth Dickey)开发了专门实现变形效果的数字软件。

- 获69届 🏆 奥斯卡技术成就奖。

🎞 新软件:

Flame

Inferno

- 流体模拟软件,是第一个在硅图(Silicon Graphics)平台上运行的纯软件系统。

- 最初由加里·特雷加斯基斯(Gary Tregaskis)开发,之后谨慎逻辑(Discreet Logic )和欧特克(Autodesk) 相继开发。

- 获71届 🏆 奥斯卡科学工程奖。

🎞 新软件:

Dynamation

- 波前发布的3D粒子工具,支持交互式创建和编辑动态事件,

- 最初由圣巴巴拉工作室(Santa Barbara Studios)的吉姆·胡里汉(Jim Hurley)从一个名为“Willy”的程序开发而来。

- 在90年代被广泛采用,获 🏆 奥斯卡技术成就奖。

- 技术特点

- 交互式粒子创建与编辑:动画师或特效师可实时对粒子系统进行操作和调整,比如改变粒子的发射位置、速度、数量、生命周期等参数,根据创作需求灵活构建各种复杂的动态效果,提高创作的效率和灵活性。

- 3D 粒子系统:能够在3D空间中创建、模拟和渲染粒子效果。可以生成诸如火焰、烟雾、爆炸、水流、尘埃等各种自然现象,以及一些具有科幻感的能量场、光效等。

🎞 新软/硬件:

Cineon

-

柯达(Kodak)推出了一套完整的视频编辑软件+硬件套装。

- 包括电影胶片扫描仪、电影录像机和带有软件的工作站,用于合成、视觉效果、图像恢复和色彩管理。

-

成为全球 🥇 首个端到端的胶片数字化解决方案。

- 核心开发团队:由柯达娱乐成像部门的五位科学家(Lindsay Arnold、Guy Griffiths、David Hodson、Charlie Lawrence、David Mann)主导开发。

- 核心创新包括:4K 分辨率胶片扫描与记录技术、10 位对数色彩空间(Cineon Log)、基于 Sun Transputer 和 SGI Onyx 的专用工作站硬件。

- 1989 年:柯达正式宣布启动 Cineon 项目,目标是将胶片与数字技术结合。

- 1992 年:柯达在加州伯班克成立 CineSite 数字电影中心,作为 Cineon 系统的首个测试基地。系统首次向外部客户(如好莱坞特效公司)开放试用,标志着技术验证完成。

- 1993 年:Cineon 为迪士尼《白雪公主和七个小矮人》进行修复,成为首部实现 4K 分辨率胶片数字化的电影长片。开始向专业影视公司销售完整的 Cineon 硬件与软件套装。

- 1997 年:柯达停止生产 Cineon 硬件,但软件维护持续至 2000 年代初,部分客户(如特效工作室)仍使用至 2010 年前后。

- David Hodson, Charlie Lawrence 和 David Mann因开发 Cineon 系统于2005年获颁 🏆 奥斯卡科学工程奖。

🎞 新软/硬件:

Henry

-

第一个“多图层”动画合成系统,

- 由宽泰开发,提供多个现场视频的同步分层,成为当时全球商业广告动画制作的行业标准。

🎞 新软件:

Hal

- 宽泰开发的视频设计套件,

- 第一个专门的图形和合成中心,

- 也包括逐帧动画制作功能。

🎮 游戏动画和交互动画的边界模糊

🎮 阿姆斯特朗实验室的罗森博格(Louis Rosenberg)开发了“远程虚拟夹具”

-

🥇 第一套“混合现实”(简称MR)系统,

- 人类操作员可在看起来完全真实的环境中更准确地控制机器人。

- 其后续发展为各种基于远程的或存在危险的操作训练带来极大的贡献。

🎮 《超级马里奥赛车》(Super Mario Kart,1992)

开发:任天堂。

-

🥇 最早使用被称为“告示牌”伪3D技术的视频游戏之一,

- 当几何体距离足够远时,替换成与视线保持垂直的2D精灵图扮演3D对象,可大量节省计算量,该技术至今依然被使用。

- 它也是任天堂“Mode 7”伪3D技术的早期经典案例之一。

🎮 电脑游戏《德3》Wolfenstein 3D(1992)

开发:Id Software,平台:DOS等多系统。

- 使用约翰·卡马克(John Carmack)开发的3D游戏引擎制作,

-

由于当时普通个人电脑的图像质量无法与街机系统相比,它介绍了一种创新的3D环境显示方法。

- 只在平坦网格上设计墙体,利用光线投射算法,只处理玩家可见的表面,

- 并使用2D精灵图来放置敌人,在3D效果和速度感之间取得更好平衡。

🎮 街机游戏《虚拟赛车》(Virtua Racing,1992)

开发:世嘉,平台:Sega Model 1。

- 使用世嘉新推出的街机系统“Model 1”,支持3D多边形实时渲染,每秒可显示约18万面,详细的3D动画效果为新一代3D游戏奠定了基础。

-

🥇 它可能是首款使用3D多边形建模的赛车游戏。

-

🔍 如果您知道更早的案例请告诉老马~

-

🎮 南梦宫开发的《模拟驾驶》( Sim Drive,1992)

开发:南梦宫,平台:Namco System 22。

-

🥇 首款使用古鲁德着色法的3D视频游戏,

- 该游戏只在日本少量发行,因此更广为人知的案例是在此基础上重制的《山脊赛车》(Ridge Racer,1993)。

🎮 电脑游戏《科曼奇:超杀》(Comanche: Maximum Overkill,1992)

开发:NovaLogic,平台:DOS。

-

首款基于3D体素技术的视频游戏,从而允许更详细和真实的地形。

🎮 世嘉开发的《黑暗边缘》Dark Edge(1992)

开发:世嘉,平台:Sega System 32。

-

🥇 首款涉及镜面反射渲染的3D游戏。

🎮 视频游戏《特技岛》(Stunt Island,1992)

开发:装配线(The Assembly Line)。

-

提供了一种早期的“游戏引擎动画”功能,

- 用户可让游戏角色进行一些动作表演、设定镜头录制和回放等功能,最初的目的是记录和分享,后来发展成一种动画类型,

- 相关技术的后续发展逐渐推动了数字动画从预渲染走向实时渲染。

🎮 软/硬件开发:

CAVE

-

虚拟现实(VR)交互系统

- 伊利诺伊大学芝加哥分校电子可视化实验室的成员(Carolina Cruz-Neira, Daniel Sandin和Thomas DeFanti)发明

- 1996年,首个面向公众的版本在奥地利安装。

- 用户在“CAVE”中使用轻便的立体眼镜,而非厚重的头盔式显示器体验虚拟世界,

- 运动捕捉器自动计算用户所在位置和调整显示内容,但早期的电磁传感器校准复杂,后来的光学或惯性声学系统等则方便很多。

- 最初的“CAVE”系统使用投影仪,如今多数使用显示屏。

- 由于景物距离可以推近至超特写,“CAVE”对图像和显示屏的质量要求很高。

- 该系统多数被用于非娱乐目的,如教育培训、艺术展示、产品开发、环境设计等。

软件开发:

角色扮演游戏制作大师(RPG Maker)

-

角色扮演游戏制作软件,旨在让不懂编程的人也可制作游戏的游戏引擎。

- 角川旗下的 ASCII,娱乐大脑(Enterbrain),Agetec,Degica和角茶角茶游戏(Gotcha Gotcha Games)相继开发。

- 广受世界各地个人游戏开发者欢迎。

- 随着视频游戏产业的发展,类似的面向大众的游戏创建软件越来越多。

♾ 新软件:

OpenGL

-

🥇 首个跨平台、跨编程语言的标准化 3D 图形应用程序接口( API),

- 解决了当时不同硬件厂商接口不兼容的问题。推动了实时 3D 渲染技术在 CAD、游戏、科学可视化等领域的普及。

- 由硅图(Silicon Graphics Inc.,SGI)在 1991 年开始开发,最初作为该公司工作站上的图形编程接口,旨在提供一种高效、与硬件无关的图形渲染方式 。

📱 硬件开发:

Angler

-

首款智能手机。

- 由弗兰克·卡诺瓦(Frank Canova)开发。

- 其后续发展又将为动画技术提供一个全新的平台,而手机游戏也将极大地影响视频游戏产业的发展。

新图像标准:

JPEG

-

针对照片影像的有损缩压缩标准,

- 由联合图像专家小组(Joint Photographic Experts Group)推出。

▶️ 新软件:

Video for Window

- 微软推出的多媒体框架,允许Microsoft Windows播放和编码数字视频。

- 后与DirectX 5整合,持续更新至1997年。