动画的意识:

所谓的考古,就是后人使用自己的知识和经验,去推测前人的故事。动画考古亦是如此,我们只是根据如今的动画概念,尝试从漫长的历史长河中捞取那些可能和动画有关系的碎片,以窥探动画的前世今生,寻根溯源,是人类的天性。

关于动画的起源,有两种截然不同的认知:动画学者多数倾向于把动画的起源划定于人类文明伊始的石器时代,而普罗大众多数以为动画是一种新兴的潮流文化,起源于近代。

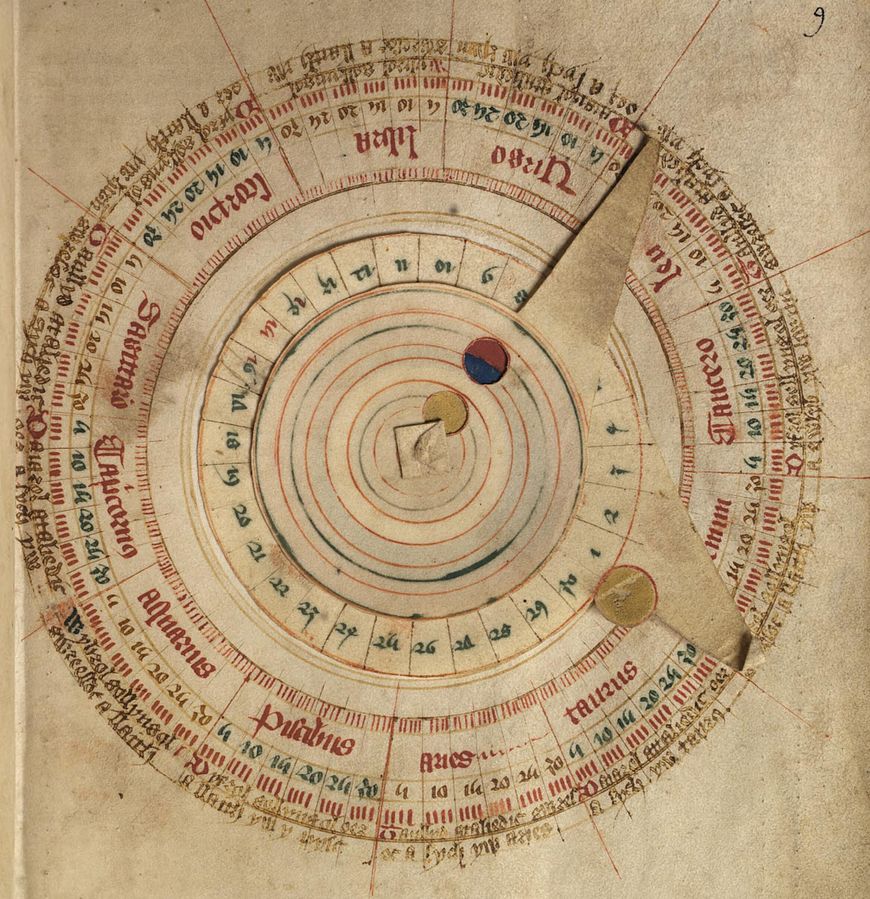

本章着眼于国内外艺术考古中涉及、或被认为涉及动画的案例,讨论其是否具有主观的动画意识?是刻意为之还是偶然巧合?是对动态景象的记录还是创作?但可以肯定,这些案例体现出人类对动态景象的好奇与探索,尝试发明各种方法去记录或再现某些动态效果。虽然这些探索的背后是否具有真实的动画意识有待商榷,或者可能只是人类众多文明追求之一,但动画技术确实从这些原始的探索中,累积了精神和物质基础。

人类文明的演进从来都是复杂交织的,

不少偶然确实成为了动画史中的一员。

这是一个漫长的,八仙过海,各显神通的,

“前动画”和“机械动画”时代。

1.1 动画的意识或艺术的巧合

Animation’s Consciousness Or Artistic Coincidence

人类的原始文明距今已上百万年,他们的生活痕迹已经被时间冲洗得极致零碎,当人们在那一丁点儿足够坚硬和幸运的碎片中,发现了动画的痕迹,是多么让人惊喜的事情,以至于我们可能不太愿意去讨论,这到底是真实的动画意识,还是艺术的巧合。当然,即使是巧合,也不会影响它们被列入动画起源的价值,因为任何必然的结果,都可包含着偶然的巧合。

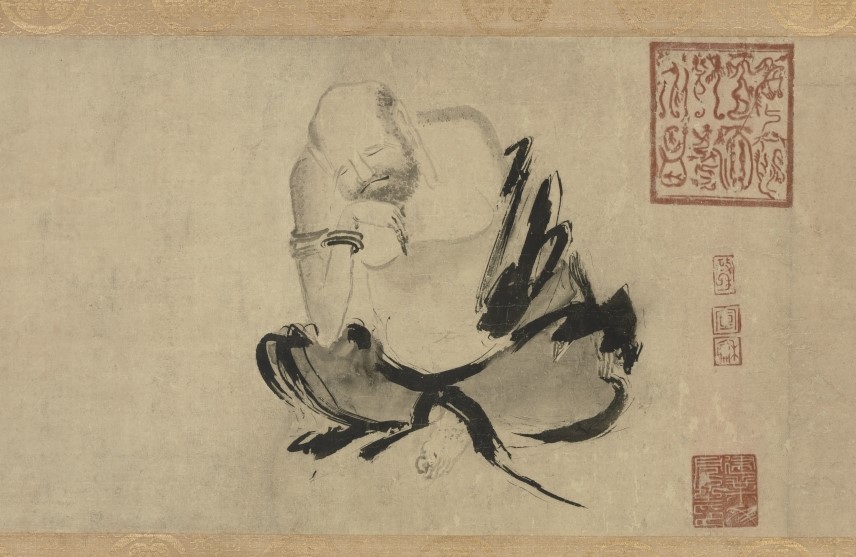

#1.1.1 石器时代的洞穴画

Read More

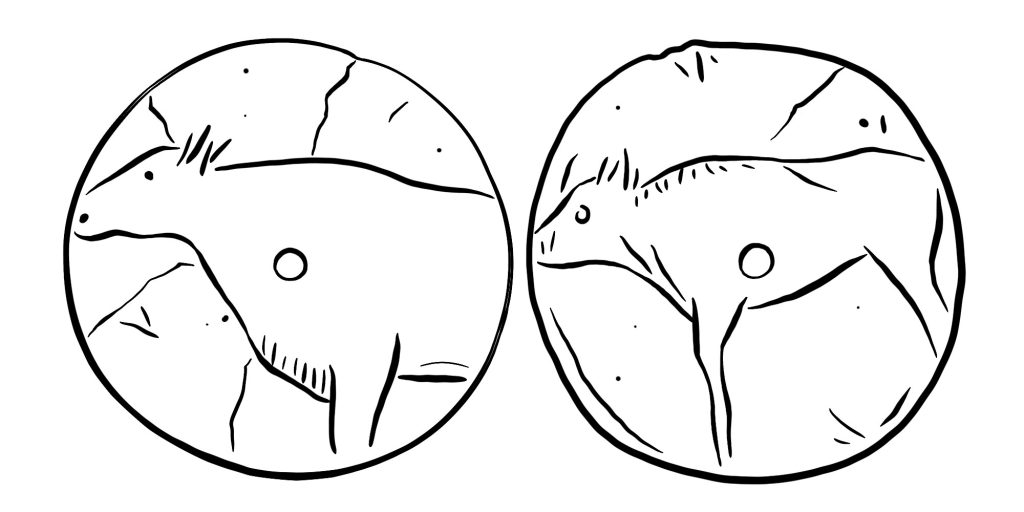

#1.1.2 马格德琳的双面动画转盘

Read More

#1.1.3 带状的连续图像

Read More

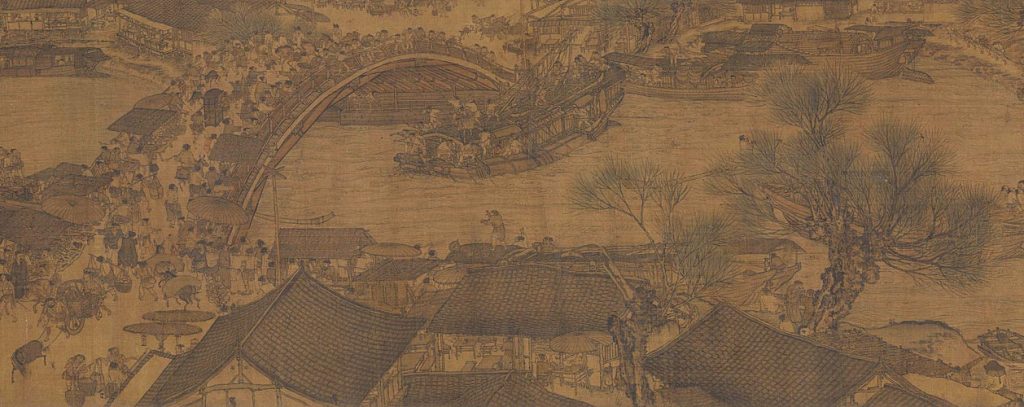

#1.1.4 长卷画中的动画叙事

Read More

#1.1.5 被当作动画子集的漫画

Read More1.2 偶,从拟生到表演

Puppets: From the Mimesis of Life to Performance

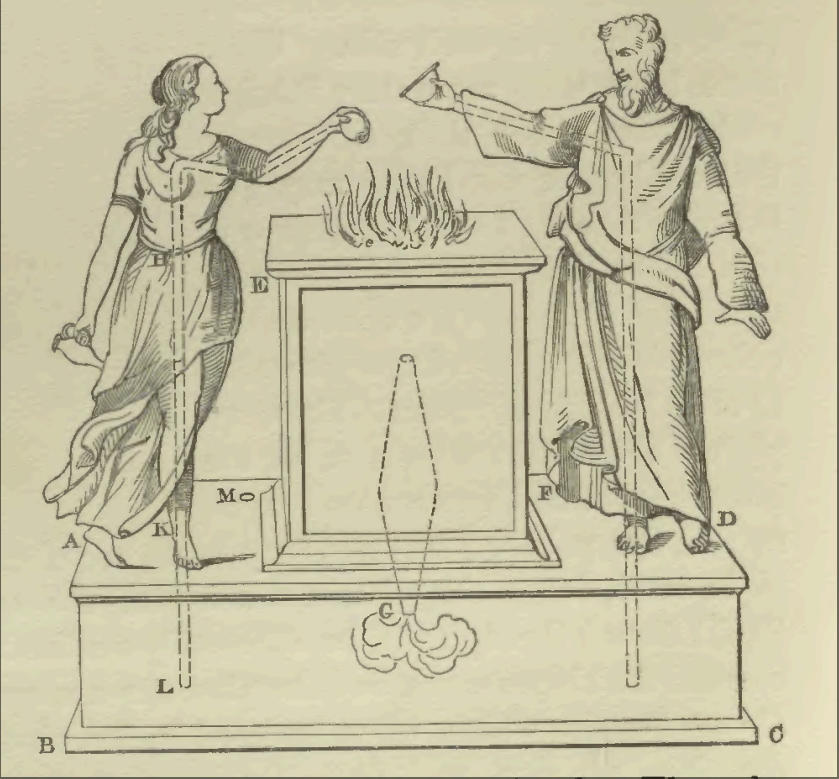

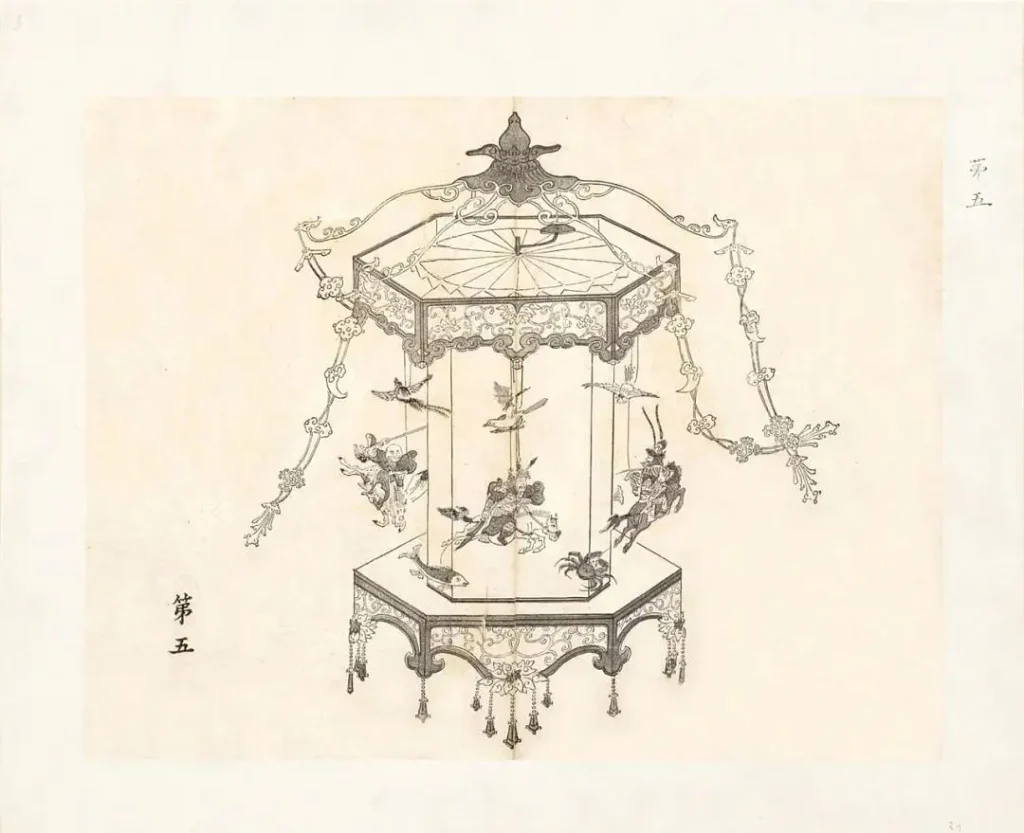

偶,泛指所有模拟某种生物,可用于象征或表演的人造物,其起源可追溯至石器时代,人类祖先开始创造可移动的便携艺术品之时。关于偶的历史十分漫长,本节主要讲述那些可动的、可被操控用于表演的各种“可动偶”和基于机械原理可自动运作的“自动偶”。它们是人造的、通过拟动而拟生的,象征有生命甚至被尝试赋予灵魂的艺术,而这一切,都符合动画的核心特质。不仅如此,它们还都是技术与艺术的结合体,都从工艺发明走向娱乐表演,成为可观赏、可复制、可传播、可交易的新艺术商品。在电影动画诞生之前,可动偶和自动偶早已成为众多机械动画中的一员,在屏幕之外演绎着它们的动画。

#1.2.1 传说中的可动偶或自动偶

Read More

#1.2.2 古代木偶戏和自动偶

Read More

#1.2.3 可动偶的个性化和戏剧化

Read More1.3 其它古老的直接动画

Other Ancient Direct Animation

直接动画,即直接会动的画。除开木偶戏和自动机,在幻灯动画诞生之前,走马灯、皮影戏、窥视秀、可动书等,也在各自的“屏幕”上表演着它们的动画……

#1.3.1 走马灯

Read More

#1.3.2 皮影、手影、人影戏

Read More

#1.3.3 稀有秀,小盒子里的动画

Read More

#1.3.4 可动书里的直接动画

Read More所谓考古,就如拼图,但我们既不知道它的原貌,也不清楚总共有多少块碎片,只能在每一次发现新碎片的时候,及时保存、整理、分析、并重新推测它的全貌。

在我看来,动画源于人类对运动和生命的喜爱,它首先是一种随机的尝试,通过各种可能的办法,创造会动的、有生命的东西,继而是围绕那些当时认为是成功的方式进行更有针对性的探索,最终累积成当时的动画技术。在动画诞生之考古中发现的案例,有的已经具有明显的动画意识,有的根本上就是会动的画,有的技术已成为所谓的现代动画技术之一,但它们经常被排除出动画,或者只是礼貌地称之为“前动画”。动画是多种拟动而拟生的技术集合,从未特指某一种技术。我们应从那些零散的动画考古碎片中感受动画技术的漫长累积,感受人类文明演进的复杂纽带。在漫长的人类文明演进中,我们不应以现代的技术标准去界定古人的技术,放眼整个艺术考古,新材料和新技术的发现与发明,一直影响着人类艺术的发展。而任何一种艺术类型也不是在瞬间诞生的,它们是在人类文明演变中持续积累,然后在某些合适的时代会有密集发展,在某些阶段可能有浮沉,仅此而已。