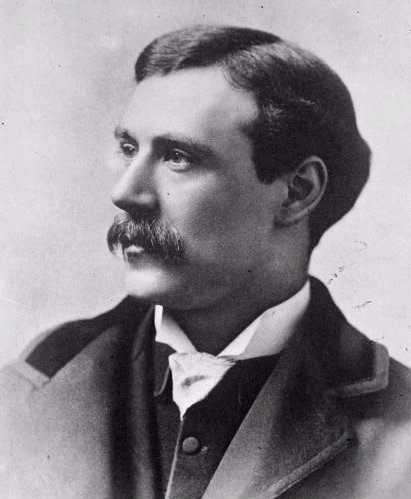

宫崎骏

Hayao Miyazaki

生于:1941年1月5日

出生地:日本东京都文京区

动画导演、制片人、动画技术革新者、吉卜力工作室联合创始人

手绘动画|数字合成|赛璐璐|吉卜力|混合制作|ToonShader|空气透视|动画工业体系

一、技术创新与理论贡献

- 宫崎骏不仅是叙事与美术上的大师,也在动画技术层面推动了日本动画制作从手工赛璐璐向数字化流程的平稳过渡。

- 他坚持“手绘质感”的核心原则,在保留传统绘制技法的同时引入数字上色、光影与特效处理技术。

- 他主张通过 数字合成技术(Digital Compositing) 来强化空气透视、光线氛围与自然运动的表现,使数字技术服务于绘画表现而非取代手绘。

- 在1990年代末期,他领导吉卜力团队开发了自有的数字制作系统(Ghibli Digital Production System),成为日本动画工业数位转型的重要示范。

二、职业生涯

- 宫崎骏1963年进入东映动画公司,从原画师到导演逐步成长,

- 早期参与《太阳王子 霍尔斯的大冒险》(1968)、《鲁邦三世》等作品

- 1979年独立执导首部长篇《鲁邦三世:卡里奥斯特罗之城》,以细致的运动设计与空间布局展现出超越常规的动画镜头语言。

- 1985年与高畑勋共同创立 吉卜力工作室(Studio Ghibli),确立了手绘动画的高标准工业体系。

- 1990年代后期,他监督引入了数字化制作流程:

- 《幽灵公主》(1997) 是吉卜力第一部部分使用数字上色与特效的影片;

- 而《千与千寻》(2001) 则完全实现了传统绘画与数字合成的平衡,被视为“混合时代动画”的范本。

- 他在技术上强调“数字不应消灭手工”,推动了日本动画行业以“部分数字化”的方式实现现代化生产。

- 1990年代后期,他监督引入了数字化制作流程:

三、实践与产业影响

- 宫崎骏通过吉卜力工作室确立了一种“艺术驱动的技术路线”,即技术创新必须服务于叙事与情感。其作品在镜头语言、空间表现和运动节奏上均借鉴了摄影机思维,尤其在光影渲染与流体模拟方面采用了多层赛璐璐叠合与后期数字调整的混合流程。

- 吉卜力在《千与千寻》《哈尔的移动城堡》等影片中使用了 ToonShader 光影着色 与 OpenGL 渲染合成,同时坚持人工修整色彩与笔触质感,使作品兼具数字精度与手绘温度。这一方法影响了包括新海诚、细田守在内的后继动画导演。

四、代表成果(动画技术方面)

- 技术与制作体系

- Ghibli Digital Production System(1999):吉卜力自研数字合成系统,实现多层绘制与数字色彩校正。

- Hybrid Animation Workflow:结合手绘原画与数字后期,实现“非破坏性数字渲染”流程。

- 代表影片

- 《风之谷》(1984)——环境与运动机制的手绘极致表现。

- 《幽灵公主》(1997)——首次应用数字特效与绘画融合。

- 《千与千寻》(2001)——实现全流程混合制作,获第75届奥斯卡最佳动画长片奖。

- 《起风了》(2013)——传统动画技法的最终集大成之作。

- 出版物与论文

- 宫崎骏本人虽不以学术论文发表著称,但在多部公开演讲与访谈中提出“动画技术的本质是运动的信念再现”理念,整理见于:

- 宫崎骏:《出发点 1979–1996》(德间书店, 1996)

- 宫崎骏:《折返点 1997–2008》(德间书店, 2008)

- 宫崎骏本人虽不以学术论文发表著称,但在多部公开演讲与访谈中提出“动画技术的本质是运动的信念再现”理念,整理见于:

六、参考资料

- 宫崎駿 (1996). 出発点 1979–1996. 德間書店.

- 宮崎駿 (2008). 折返点 1997–2008. 德間書店.

- Studio Ghibli Official Website – https://www.ghibli.jp

- Academy of Motion Picture Arts and Sciences – https://www.oscars.org