任何科技产品都是在整体人类文明积累的基础上升级换代的,电视动画显然继承了电影和动画的努力,但它的诞生还依赖一些重要的基础发明。

1600年:

| 威廉·吉尔伯特创造“electricus”一词,奠定电学基础

- 英国物理学家威廉·吉尔伯特(William Gilbert,1544–1603)在著作 《论磁石》(De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure,1600) 中,首次系统研究电与磁现象。

- 他创造了 “electricus”(源自希腊语“ἤλεκτρον”意为“琥珀”),用以描述摩擦琥珀后产生的吸引效应,从而区分了电力与磁力,奠定了近代电学研究的基础。

- 该词在17世纪中期逐渐演化为现代英语的“electric”(电)。

1745–1746年:

| 克莱斯特与穆森布罗克独立发明“莱顿瓶”

- 德国科学家埃瓦尔德·克莱斯特(Ewald Georg von Kleist,1700–1748)与荷兰莱顿大学的彼得·穆森布罗克(Pieter van Musschenbroek,1692–1761)分别独立发明了最初的电容器——“莱顿瓶”,为早期电学实验奠定了重要基础。

- 两人均于1745–1746年完成实验,但穆森布罗克的论文传播更广,使“莱顿瓶”与莱顿大学联系更为紧密;克莱斯特因早逝未能及时发表成果,其贡献长期被忽视,直至20世纪才被重新确认。

- 莱顿瓶成为富兰克林等人研究电荷与放电实验的重要工具,并推动了近代电学的发展。

1752年:

| 富兰克林通过风筝实验证明闪电的电性

- 美国科学家本杰明·富兰克林(Benjamin Franklin,1706–1790)通过著名的风筝实验证明,闪电与实验室摩擦产生的电具有相同性质,揭示了自然界电现象的本质。

- 这一实验终结了“电是神秘力量”的观念,开创了大气电学研究的新方向,也激发了更多科学家投入电学探索。

1843年:

| 亚历山大·贝恩实现图像电信号传输原理

- 苏格兰物理学家兼发明家亚历山大·贝恩(Alexander Bain,1810–1877)发明了首个具有逐行扫描机制的图像传输装置。

- 该系统基于同步旋转的金属滚筒与针式电接触,将图像分解为线性信号并通过电报线传输,实现了人类历史上首次图像的电信号传送。

- 这一原理后来发展为卡塞利(Giovanni Caselli)的图像传真机(Pantelegraph),标志着电子图像时代的开端。

- 贝恩的装置引入“信号序列化”概念,为后来的电视扫描、数字图像与数码相机奠定了思想基础。

- 他的技术属于机械—电信号混合系统,而非纯电子成像;真正的电子图像技术要到19世纪末电子管与光电效应出现后才得以实现。

- 英国科学家弗朗西斯·罗纳尔兹(Francis Ronalds)在1840年代早期提出过类似设想,但因资金不足未能申请专利,贝恩成为首位实用化实现者。

1850年代:

| 贝恩改进扫描装置,实现图像远程传输

- 亚历山大·贝恩(Alexander Bain,1810–1877)在1850年代改进其早期扫描装置,使其能够通过电报线传输手写文字与简单图形。

- 这些实验实现了人类首次长距离图像传输的实用化,为后来的图像传真机与电子通信奠定了技术基础。

1860年代:

| 麦克斯韦提出电磁场理论,奠定经典电磁学基础

- 苏格兰物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(James Clerk Maxwell,1831–1879)在1860年代初提出“位移电流”概念,修正安培环路定律,并推导出著名的“麦克斯韦方程组”,成为经典电磁学的基础。

- 他通过数学推演揭示光波也是一种电磁波,从理论上统一了光学与电磁学,被誉为19世纪物理学最伟大的成就之一。

- 麦克斯韦的理论奠定了现代电子科技的原理框架,尽管电子器件(如真空管、晶体管)诞生于20世纪,其运行规律均源自这些方程。

- 19世纪末,荷兰物理学家亨德里克·洛伦兹(Hendrik Antoon Lorentz)发展电子理论,使麦克斯韦体系更完善。

- 1887年,德国物理学家海因里希·赫兹(Heinrich Hertz)通过实验成功发射并接收电磁波,验证了麦克斯韦的预言,开启了无线电通信时代。

1862年:

| 卡塞利实现世界首例长距离图像传真传输

- 意大利物理学家乔瓦尼·卡塞利(Giovanni Caselli,1815–1891)研制出首个在商业上可用的图像传输装置——“潘泰勒作图机”(Pantelegraph)。

- 该系统利用同步摆钟控制的扫描与接收机制,通过电报线成功将手写文字与图像从里昂传送至巴黎,标志着人类首次实现长距离传真传输。

- Pantelegraph 的原理源自贝恩的扫描技术,是图像通信从实验走向实用化的重要里程碑。

1882年:

| 世界首座商业发电站在纽约建成

- 由托马斯·爱迪生(Thomas A. Edison,1847–1931)创立的“珍珠街发电站”(Pearl Street Station)在纽约曼哈顿投入运行,成为世界上第一座商业化供电站。

- 它采用蒸汽驱动直流发电机,为下曼哈顿约400盏电灯和数十户用户供电,标志着现代电力系统的诞生。

- 这项基础设施的出现,为之后一切家庭电子与娱乐设备提供了能源根基,揭开了“电力文明”的时代。

1897年:

| 卡尔·布劳恩发明阴极射线显像管,开启电子显示时代

- 德国物理学家兼发明家卡尔·费迪南德·布劳恩(Karl Ferdinand Braun,1850–1918)在1897年发明了第一支阴极射线显像管(CRT),被称为“布劳恩管”。

- 它是所有电子显示设备的源头,为电视与计算机图像技术奠定了基础,并一直沿用至21世纪初被液晶显示器取代。

- 第一次世界大战期间,布劳恩因身处美国而被列为“敌国公民”,被迫离开科研岗位,晚年在异乡去世。

- 1929年,国际无线电工程师学会(IRE,今IEEE)设立“布劳恩奖章”,以表彰他在电子工程领域的奠基性贡献。

1900年:

| 康斯坦丁·波斯基首次提出“电视(Television)”一词

- 俄国物理学家兼电气工程师康斯坦丁·波斯基(Konstantin Perskyi,1854–1906)在法国巴黎召开的第二届国际电学大会上,首次提出“电视”(俄语:телевидение,英语:television)这一术语。

- 该词由希腊语“tēle”(远方)与拉丁语“vision”(视觉)组合而成,意为“远程视觉”。

-

这一命名标志着现代电子成像技术的正式确立,为后来的电视研究提供了统一的概念框架。

- 波斯基的研究停留在理论层面,尚未制造电视原型,但其术语与思想被国际科学界广泛采纳。

1904年:

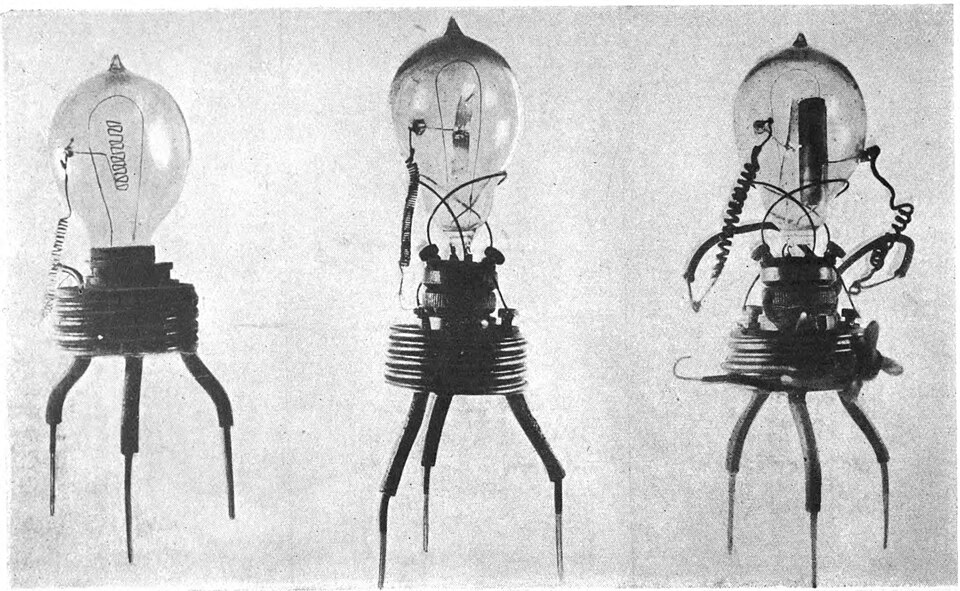

🛠️ 约翰·弗莱明发明真空二极管,开启电子时代

- 英国电气工程师兼物理学家约翰·弗莱明(John Ambrose Fleming,1849–1945)发明了世界上第一只实用真空管——“弗莱明阀”(Fleming Valve)。

- 它利用加热阴极发射电子的单向导电特性,实现交流电向直流电的整流转换,是首个实用化热电子二极管。

- 这项发明标志着电子学从“静态电学”迈入“动态信号处理”时代,为电子放大与无线电通信奠定了基础。

- 弗莱明阀的玻璃管造型成为“蒸汽朋克”视觉美学的象征。

- 真空管技术主宰电子学半个世纪,直到1947年晶体管的出现才被逐步取代。

↑ 弗莱明阀门原型(1904年10月制造)图源:Public domain, via Wikimedia Commons

1906年:

🛠️ 李·德·弗雷斯特发明三极管(Audion),奠定电子信号放大基础

- 美国发明家李·德·弗雷斯特(Lee De Forest,1873–1961)发明“奥迪翁管”(Audion),即世界上第一只真空三极管。

- 它在弗莱明二极管的基础上增加控制栅极,实现电子信号的放大与调制,为无线电、录音与电视图像信号传输提供了关键技术。

- 三极管的出现使电子影像与声音同步传输成为可能,成为整个广播与电视技术体系的核心元件。

1907年:

🛠️ 爱德华·贝林发明“贝林图像”系统,实现自动化图像电传

- 法国摄影师与发明家爱德华·贝林(Édouard Belin,1876–1963)发明了“贝林图像”(Bélinographe),一种可通过电报或电话线路传输照片的图像传输系统(专利:FR41245,1907)。

- 该系统利用光电转换装置将图像亮度转化为电信号,经电话线或无线电波传输后在接收端重现图像,实现了无需人工编码的自动化图像传输,被视为现代传真机的雏形。

- 1921年,贝林改进装置,实现通过无线电传送图像;1924年成功完成巴黎至纽约的首张跨大西洋无线电传真。

- 为提升图像质量,他研发“光化学记录仪”用于精确记录与还原图像密度,对电影胶片标准化产生影响。

- 其光电转换与信号调制原理为后来的电视摄像管和光电传感器提供了重要启发。

- 受制于机械结构与化学介质的限制,贝林系统难以实现实时动态图像传输,但它奠定了电子图像通信的技术基础。

1908年:

| 坎贝尔–斯温顿提出“全电子电视”的理论蓝图

- 英国电气工程师阿奇博尔德·坎贝尔–斯温顿(A. A. Campbell Swinton,1863–1930)在《Nature》杂志发表论文,首次提出使用阴极射线管实现“全电子电视”的构想。

- 他设想用电子束逐行扫描的方式完成图像的捕捉与显示,摒弃机械圆盘系统。

- 这一理论为20世纪的电子电视研究提供了清晰方向,被兹沃里金和法恩斯沃斯等人实践验证。

1911–1913:

| 光电阴极材料突破,提升成像灵敏度

- 1910年代初,科学家成功以铯、钾等碱金属取代早期的硒光电元件,大幅提高光电转换效率。

- 这一进步使电子摄像管能在较低照度下产生稳定信号,为电视摄像与电子成像奠定物理基础。

- 改良后的光电阴极后来广泛用于光电倍增管、摄像管与雷达显示系统。

1923年:

兹沃里金提出全电子电视系统,奠定现代电视基础

- 俄裔美国发明家弗拉基米尔·兹沃里金(Vladimir K. Zworykin,1888–1982)于1923年开始为其全电子电视系统申请专利(US1,691,324,1925年7月13日申请,1928年11月13日获批)。

- 他提出并研发了光电摄像管(Iconoscope),利用铯涂层氧化镉光电阴极将光信号转化为电子信号,实现逐行扫描与像素化传输,取代传统的机械扫描圆盘。

- 1929年,他制造出电子显像管(Kinescope)原型,1933年完成改进,使电子束能够在荧光屏上还原图像,分辨率达400线以上,

-

首次实现全电子化图像显示。

-

- 兹沃里金的系统分辨率与稳定性远超机械电视,成为现代电视技术的标准范式,并被美国无线电公司(RCA)采纳,推动了电视的产业化与普及。

- 其光电摄像管原理也启发了后来的摄像头、内窥镜与航天成像设备。

- 兹沃里金与美国发明家费罗·法恩斯沃斯(Philo T. Farnsworth)均声称发明全电子电视。

- 法恩斯沃斯的“图像解调器”(Image Dissector)分辨率较低,而兹沃里金的 Iconoscope 更具实用性。

- 法院最终裁定两人技术互补,RCA支付法恩斯沃斯专利授权费后,电视商业化进程得以全面展开。

1925年:

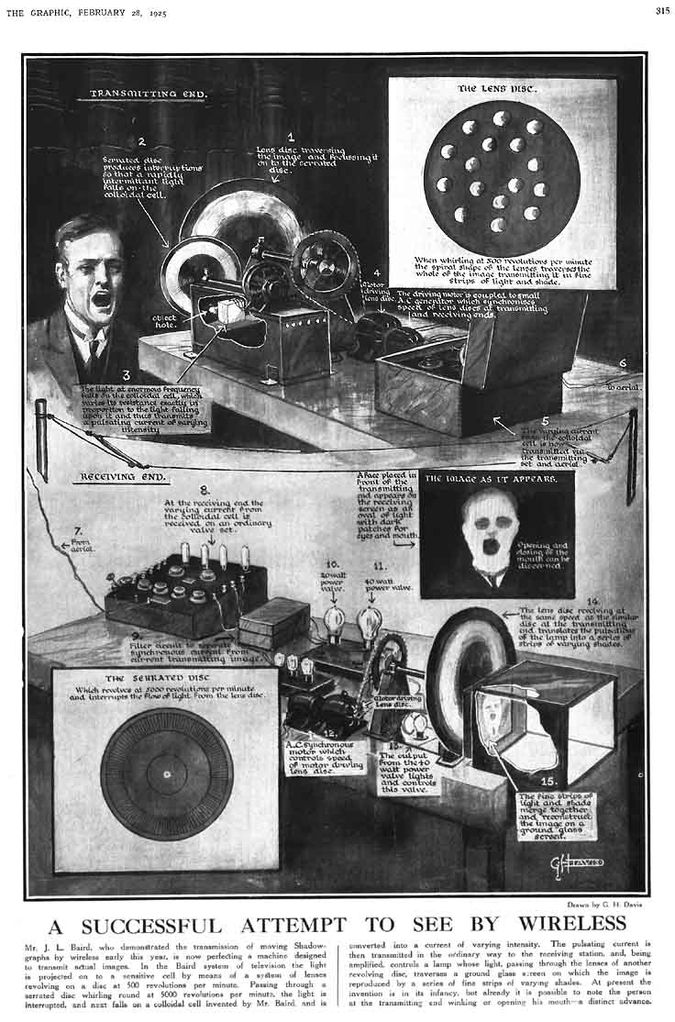

📺🛠️ 约翰·贝尔德成功实现机械电视图像传输

- 苏格兰发明家约翰·贝尔德(John Logie Baird,1888–1946)发明了

-

🥇 首台可被称为“电视”的装置——机械电视系统。

-

- 1925年10月2日,他利用尼普科夫圆盘和旧电器零件,首次成功传输木偶的电视图像。

- 尼普科夫圆盘由德国工程师保罗·尼普科夫(Paul Nipkow)于1884年发明,通过机械旋转分解并重组图像。

- 贝尔德在此基础上首次将无线电波用于图像信号传输,奠定了广播电视的基础。

- 1926年1月27日,他在伦敦皇家学会公开展示了首个可传输人脸的机械电视系统,此日被后世称为“电视诞生日”。

- 尽管机械电视在1930年代因电子电视兴起而退出主流,但它为现代电视奠定了最初的技术路径和传播模式。

1926年:

| 高柳健次郎实现亚洲首个电子电视图像“イ”

- 日本发明家高柳健次郎(Takayanagi Kenjirō,1899–1990)在滨松高等工业学校实验室成功用电子系统显示出片假名“イ”字。

- 这是亚洲地区首次实现电子方式的图像显示,也是全电子电视实验的重要里程碑。

- 高柳的实验验证了电子摄像与显像原理,为日本战后电视与动画产业的发展奠定了技术根基。

1927年:

| 费罗·法恩斯沃斯实现首例全电子电视图像传输

- 美国发明家费罗·泰勒·法恩斯沃斯(Philo T. Farnsworth,1906–1971)在加州旧金山的实验室中,成功发明并展示了世界上第一台全电子电视系统。

- 1927年9月7日,他利用“析像管”(Image Dissector)捕捉图像,并通过阴极射线管(CRT)接收显示,实现了人类首次完全由电子器件完成的图像传输。

- 这一成果标志着电视从机械扫描时代正式进入电子成像时代。

- 1930年代,法恩斯沃斯与RCA就电子电视专利展开诉讼;

- 1937年后,RCA采纳兹沃里金系统进行商业化,而法恩斯沃斯因资金与法律压力逐渐淡出主流。

- 他的发明为现代电视与电子影像产业奠定了根本性基础。

| 贝尔实验室完成首次远距离电视信号传输

- 美国贝尔电话实验室(Bell Telephone Laboratories)于1927年4月7日成功实现从华盛顿特区到纽约市的电视图像传输,距离约320公里。

- 实验使用机械扫描系统,通过有线电路传输图像信号,在纽约端同步接收并显示了商务部长赫伯特·胡佛的讲话影像。

- 这是世界上首次长距离电视传输实验,验证了电视信号在广域网络中的可行性,为日后电视广播与视频通信的发展奠定了基础。

1928年:

| 贝尔德实现世界首例彩色电视与远程传输实验

- 苏格兰发明家约翰·洛吉·贝尔德(John Logie Baird,1888–1946)研制出世界上第一台彩色电视系统。

- 1928年7月,他利用红、绿、蓝三色滤镜与机械扫描圆盘,实现了彩色图像的捕捉与再现。

- 同年,他通过电话线路将彩色电视信号从伦敦传送至格拉斯哥,成功完成了世界首例长距离彩色电视传输。

- 该系统虽仍属机械式电视,但首次验证了RGB三基色成像原理,为后来的电子彩色电视发展奠定了技术基础。

1932–1935:

| Scophony系统推动大屏电视扫描技术

- 英国公司 Scophony 研发出高亮度机械电视系统,通过高速旋转镜鼓与光学调制实现每秒400行以上的图像扫描。

- 该技术在1930年代中期达到机械电视的极限分辨率,并首次在电影院级屏幕上展示动态图像。

- 它提升了电视画面流畅度标准,对后来的电子电视帧率与运动清晰度设计具有参考价值。

1935:

| 德国开设世界首个定期公共电视台

- 德国在柏林建立公共电视台(Fernsehsender Paul Nipkow),播出新闻与娱乐节目。

-

这是世界上最早的常规电视服务,为电视节目的组织、栏目结构与图像包装积累了经验。

- 其节目中首次出现字幕、标识与简短动画过场,为电视图形设计奠下雏形。

1936年:

BBC开播世界首个定期电视广播服务

- 英国广播公司(BBC)于1936年11月2日正式开播世界上首个定期电视广播系统,结合了贝尔德的机械扫描与马可尼–艾米(Marconi-EMI)的电子显像技术。

- 两套系统在初期交替播出,以比较机械与电子成像效果。

- 1937年,BBC正式采用电子系统,宣告机械电视时代的结束。

- 这次开播标志着电视进入公共广播与商业化阶段。

- 随后,美国、德国、法国、日本等国家相继建立电视台,但电视的真正普及仍需等待二战后的1950年代。

| 柏林奥运会电视转播推动电视图形发展

- 德国在1936年柏林奥运会上实现了世界首个大规模实况电视转播,信号覆盖柏林及周边多座公共观影室。

- 为方便观众理解赛事内容,节目中引入了字幕、指示箭头与运动示意动画等视觉元素。

- 这是电视史上最早的图形信息与动画辅助播报实例。

1937:

| 英国确立405线电子电视制式

- BBC于1937年正式采用马可尼–艾米(Marconi–EMI)开发的405线交错扫描系统,取代机械制式。

- 这一标准成为世界上第一个被国家机构采纳的电子电视制式,极大提升了图像稳定性与清晰度。

- 统一的扫描与帧率标准也为动画制作和播放同步提供了技术依据。

1938年:

📺🪄 动画短片《蠕虫威利》(Willie the Worm,1938)

- 美国漫画家兼动画师乍得·格罗思科普夫(Chad Grothkopf,1914–2000)为 NBC 创作的实验性动画短片。

-

🥇 世界上首部专门为电视播出的动画作品,于纽约的实验电视频道W2XBS首播。

- 但当时美国仅有极少数家庭拥有电视接收机,节目影响有限,也未留下胶片记录。

- 第二次世界大战爆发及电视设备价格高昂,使电视动画的发展停滞,直到1950年代电视普及后,这一新兴媒介才真正形成产业。

1939年:

RCA与NBC完成首次电视直播与商业播出

- 美国无线电公司(RCA)通过其子公司全国广播公司(NBC)的纽约实验电视台W2XBS(今WNBC-TV),在1939年4月30日纽约世界博览会上完成了历史上首次电视直播。

- 节目内容包括罗斯福总统的开幕演讲、博览会游行及棒球比赛等,这是美国总统首次出现在电视画面中。

- 节目由象牙香皂(Ivory Soap)与美孚石油(Mobil Oil)等品牌赞助,成为世界上首批电视商业广告。

- 这一事件标志着电视从实验阶段迈入公共传播与商业化时代。

1940:

| RCA推出改进型摄像管“Image Orthicon”(1946 实用化)

- 美国无线电公司(RCA)研制出高灵敏度电子摄像管“Image Orthicon”,可在低照度环境下清晰成像。

- 它显著改善了电视图像的亮度与信噪比,使实景拍摄与动画影像播出更为稳定。

- 该装置成为二战后电视制作与新闻广播的主流成像设备。

| CBS展示首个顺序式彩色电视系统

- 美国哥伦比亚广播公司(CBS)工程师彼得·高德马克(Peter Goldmark)展示了顺序式彩色电视系统。

- 该系统利用旋转色轮在红、绿、蓝三色间快速切换,实现彩色图像重建。

- 虽然当时未被商业采用,但为后来的彩色电视与彩色动画播出奠定了技术原理。

1941年:

| 美国FCC批准商业电视制度并播出首则广告

- 美国联邦通信委员会(FCC)于1941年确立525线、60场的黑白电视制式,批准NBC、CBS进行商业电视广播。

- 同年7月1日,Bulova钟表公司在NBC频道播出美国历史上首则电视广告,内容为静态钟面与品牌Logo。

- 这一事件标志着电视商业化正式启动,为广告动画和栏目包装动画创造了市场空间。

1941–1945年:

🛠️ 二战推动电视与雷达显示技术成熟

- 第二次世界大战期间,电视成像、扫描同步与阴极射线显示技术被广泛应用于雷达与监视系统。

- 战后,这些技术迅速转回民用,促进了电视机、摄像管与显像管的产业化,降低了成本。

- 战争推动的技术积累成为电视动画普及的间接动力。

1946年:

🛠️ 战后电视广播恢复与设备升级

- 二战结束后,美、英相继恢复电视广播。

- RCA改进摄像管与同步系统,使图像清晰度显著提升。

- 这一时期的改进为动画节目和图形播报提供了稳定信号环境,推动电视从实验向大众娱乐转变。

1947年:

| Kinescope录制技术实现节目保存与重播

- 电视工程师发明以电影机拍摄电视屏幕的“Kinescope”录制法,用于保存实况节目。

- 该方法使电视动画片头、广告和栏目包装可以重复播放与跨台共享,是磁带时代来临前的重要过渡技术。

1948年:

| 三大电视网形成,电视动画需求上升

- 美国NBC、CBS、ABC三大电视网在全国范围内形成广播网络结构,电视节目需求激增。

- 同时日本NHK启动试验性电视播出,为亚洲电视动画的起步奠定基础。

- 随着播出量的扩大,电视动画、栏目包装和广告动画逐渐成为独立制作领域。