电影机的前身是幻灯机,而幻灯机的诞生又依赖于多项人类科技文明的积累:如小孔成像、暗箱投影、反光镜、透光镜、制作技艺、研磨技术、人造光源等等……它们走过了漫长的岁月。

Before 前5世纪

前5世纪-前3世纪

- 古希腊哲学家恩培多克勒(Empedocles,约前495—约前435)和柏拉图(Plato,前427—前347)等都提出了所谓的“视觉出射理论”,认为眼睛发出光线从而视物,这种错误理论在接下来的十几个世纪中影响着欧洲光学基础。

- 古希腊文明一直被视为欧洲古文明代表,其哲学观点至今仍具影响力,但古希腊文明是建立在神学基础上的,当时很多学说出于思辨,而非实证,还夹带着神学传说,这在科学研究中很容易出错。

- 撇开无文字记录的透镜推测,已知最早关于透镜的确凿记载,是前424年古希腊喜剧作家阿里斯托芬(Aristophanes,约前446—前385)的戏剧《云》中提到的“燃烧玻璃”。

- Aristophanes. (423 BC). Translated by William James Hickie. The Clouds(eBook). https://www.gutenberg.org/files/2562/2562-h/2562-h.htm

- 约前3世纪,古希腊数学家阿基米德(Archimedes)提出在战争中使用“燃烧玻璃”放大太阳热度,烧毁敌人船只。

- 有趣的是,到18世纪末,发明家罗伯逊(原名Etienne-Gaspard Robert,Robertson是其艺名)再次向法国政府提出“燃烧玻璃”计划,被拒后他专注于研究幻灯表演,成为幻灯动画剧院的开创者之一。

- 古希腊在前5世纪左右也有使用凹面镜取火。

- 洪震寰. (1960). 我国古代的球面镜及其他. 杭州大学学报(1), 11-24.

前4-3世纪,中国恰逢思想和文化激烈辩论的百家争鸣时代(前770-前221),和古希腊最大的不同之处,是中国春秋战国诸子百家们的宗教和信仰体系并不统一,甚至出现无神论者。

- 以墨子(前476—前390,或前480-前420)为代表的墨家,作为中国古代自然科学研究先驱,其代表作《墨经》(约前388年):

- 明确指出了“目以火见”,即视觉入射理论;

- 最早的“小孔成像”确凿记录,和光的直线传播:

- “景,光之人煦若射。下者之人也高,高者之人也下。足敝下光,故成景于上,首敝上光,故成景于下。在远近有端,与于光,故景障内也”

- 焦点原理:“景到(倒),在午有端与景长,说在端”;

- 也有关于平面镜、凹面镜和镜反射现象的描述。

- 《庄子·天下篇》(约前300-前233)中也记载了光在两个反光镜之间反复反射的现象。

- “鉴以鉴影,而鉴以有影,两鉴相鉴重影无穷。”

可惜的是,墨家主导的自然科学主义并不合适当时的封建集权,随着墨家退出历史舞台,科技发明在接下来很长的一段时间里被当作“奇技淫巧”“市井娱乐”……

- 古希腊哲学家亚里士多德(Aristotle,前384-前322)在《问题·十五》中

- 记录了小孔成像现象,指出洞越小,图像就越清晰,而不管小孔的形象为何,通过的光总是呈现圆形的;

- 在讨论余像时,提到了“视觉暂留”的现象,

- 但也提出了诸如人可视物是因为物体本身会发出光等错误的光学理论。

- 被誉为几何光学开创者的欧几里德(Euclid,约前330—前275)著《光学》一书。

- 虽然也赞同视觉出射理论,但指出我们所看到的图像,是由两只眼睛所看到的不同的图像“融合”而成的(即双眼视觉),

- 利用几何学讨论“透视”理论,指出光的直线传播并提及反射定律,对平面镜和曲面镜展开研究。

- Euclid. Translater by Burton H. E. (1945). The Optics of Euclid. Journal of the Optical Society of America. Vol35. Number 5, 357-372.

前3-前2世纪

-

可以“投影”的“透光鉴”

中国汉代(前202年-220年)出现了一种可以“投影”的“透光鉴”(透光镜),当作为照影镜子使用时,与普通青铜镜无异,但当强光打在镜面上时,其反射出的光斑就会呈现出与镜背面的图案,好像光“透过”了铜镜… more→

- 古代镜子以青铜、铜、银或其他金属制作,后来,一种被称为“高锡青铜”的合金被用于制作镜子,其反光和颜色还原度比以前的镜子更好,为光学研究提供了更好的条件。

- 这种合金的确凿起源虽难以考究,但可能与中国的青铜镜“粉以玄锡”的处理技术有关。

- 《淮南子·修务训》(西汉刘安王,前2世纪):“明镜之始下型,朦然未见形容,及其粉以玄锡,摩以白旃,鬓眉微毫可得而察。”

- 这种合金能提供更明亮和清晰的反射,博物馆收藏的汉唐古镜多有检测到含高锡的薄膜表层,西方文献资料中关于高锡青铜的信息大多描述为1世纪左右在中国出现。

- 高锡青铜后来成为精密光学仪器的重要反射镜原料,直到镀金玻璃等更现代的材料出现。

前1世纪

-

前1世纪:卢克莱修《物性论》,最早的关于动画“似动”原理的文字描述

罗马诗人和哲学家卢克莱修(Lucretius,前99-前55)的《物性论》(De rerum natura)中有一段描写被认为是最早的关于动画“似动”原理的文字描述: “当第一个图像灭亡,然后第二个图… more→

- 透镜可能已经被罗马人用作纠正近视的眼镜。

1世纪

- 随着吹制玻璃技术的发明,玻璃镜子开始在黎巴嫩发展,但早期玻璃镜制作方法会造成明显的图像扭曲,实用性不高。

- 希腊数学家海伦(Heron von Alexandria,生卒不详,活跃于约62年前后)在其著作《反射光学》(Catoptrica)中描述了凹面镜、凸面镜和平面镜,是已知最早关于希腊镜子的文字记录。

- 他用几何方法研究了平面镜反射,证明入射和反射角度相等。

2世纪

- 约160年,希腊数学家克罗狄斯·托勒密(Claudius Ptolemy,约90-168)的《光学》一书,研究了光线在不同介质中的折射角度,但他可能调整了测量结果以符合其折射角与入射角成正比的错误假设。

- Lloyd, G.E.R. (1973). Greek Science After Aristotle. New York: Norton, 131–135.

- 托勒密也解释了双眼视觉现象,将错觉的成因分为光学因素或判断性因素,探讨过视觉暂留现象,描述一个有不同颜色的陶工轮子,在快速旋转的时候颜色会混合成一种,轮子上的圆点看起来像圆圈等。

- Ross, H. E., & Plug, C. (1998). The history of size constancy and size illusions. In V. Walsh & J. Kulikowski (Eds.), Perceptual constancy: Why things look as they do. Cambridge University Press, 499–528.

- Smith, A. M. (1996). Ptolemy’s Theory of Visual Perception: An English Translation of the “Optics” with Introduction and Commentary. Transactions of the American Philosophical Society, 86(2), iii–300.

- 其研究在17世纪以前欧洲和阿拉伯地区很有影响力。

5世纪

- 随着罗马帝国的没落,欧洲进入所谓的“黑暗时代”,自然科学研究备受打压。

6世纪

- 6世纪末:中国进入“隋唐盛世”,经济繁荣和思想开放为自然科学提供了物质保障,但各种技术门类被排除在科举制度之外,技术研究依靠被视为劳动者的工匠们承担。

- 隋唐时代关于光学的研究更多集中在各种装饰性灯具的发明与制造上。始兴于隋唐的“灯会”,灯轮、灯树、灯楼、灯笼、灯台、影灯、水灯、孔明灯等,成为世人对大唐盛世的经典印象,也可能是最早的光影艺术节。

- 虽然工匠大师们作出了大量贡献,但他们的传承习惯也容易导致技艺“失传”,以至于我们如今只能从文人墨客的华丽诗句中猜想其奥妙。

- 隋炀帝杨广(569-618)《元夕于通衢建灯夜升南楼》(606):“法轮天上转,梵声天上来。

灯树千光照,花焰七枝开。” - 薛道衡(540-609年)《和许给事善心戏场转韵诗》:“京洛重新年,复属月轮圆。

竟夕鱼负灯,彻夜龙衔烛。” - 卢照邻(约635-686)《十五夜观灯》(约670):“锦里开芳宴,兰缸艳早年。缥缈纤纤月,荧煌闪闪灯。”“荧煌”形容灯光折射效果。

- 陈子昂(661-702)《上元夜效小庾体》(690):“神灯佛火百轮张,刻像图形七宝装。影里如闻金口说,空中似散玉毫光。”

- 苏味道(648-706)《正月十五夜》(705):“火树银花合,星桥铁锁开。”

- 崔液(?-714)《上元夜》(约705):“玉漏银壶且莫催,铁关金锁彻明开。谁家见月能闲坐?何处闻灯不看来?”

- 张祜(约792-853)《正月十五夜灯》:“千门开锁万灯明,正月中旬动帝京。三百内人连袖舞,一时天上著词声。”

- 孟浩然(689-740)《同张将蓟门观灯》(约705):“蓟门看火树,疑是烛龙燃。”

- 张说(667-730)《十五日夜御前口号踏歌词》(705):“花萼楼前雨露新,长安城里太平人。

龙衔火树千重焰,鸡踏莲花万岁春。” - 张说《东都酺宴四首》(725):“灯楼千仞压寰瀛,烛影星桥接凤城。”

- 王建(约765-830)《夜看扬州市》(800):“夜市千灯照碧云,高楼红袖客纷纷。”

- 李商隐(813-858)《观灯乐行》(835)“月色灯山满帝都,香车宝盖隘通衢。”

- 隋炀帝杨广(569-618)《元夕于通衢建灯夜升南楼》(606):“法轮天上转,梵声天上来。

7世纪

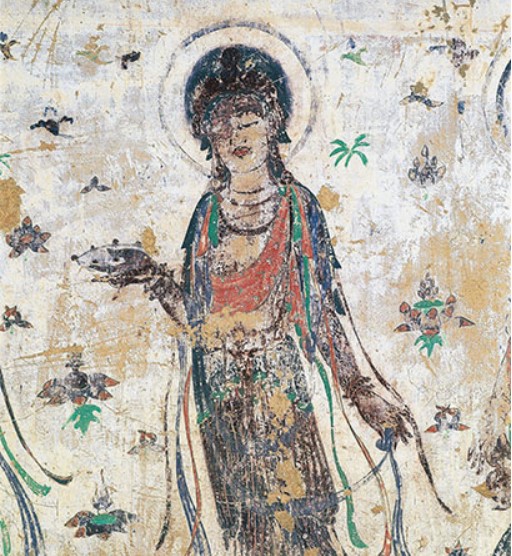

- 甘肃敦煌莫高窟第401窟的敦煌壁画《持钵菩萨》(隋,581-619)中,描绘了一个菩萨手持透明玻璃钵的场景,通过淡墨渲染表现器皿的半透明性,透过盏体可看到菩萨手指轮廓,体现画师对光线穿透性的观察。

- 莫高窟第401窟. 敦煌研究院. https://www.dha.ac.cn/info/1425/3601.htm

© 敦煌研究院

8世纪

- 弃官隐居的诗人张志和(732—774)在其《玄真子》

- 提及视觉暂留现象:“烬火为轮,其常也非轮,而不可断者,疾乎连也。”

- 已知最早的人工彩虹模拟实验:“雨色映日而为虹……背日喷乎水,成虹霓之状,而不可直者,齐乎影也。”

- 也谈到光与影的关系、凹镜成像等光学内容。

- 僧一行(683-727)《大衍历》(724)载:“日南至,影短而赤;日北至,影长而黑。”通过圭表测量日影长度变化,验证太阳视运动规律,体现对光直线传播的认知。

- 李白(701-762)《秋浦歌》(天宝年间,742-756):“炉火照天地,红星乱紫烟。”冶炼场景中火光与烟雾的折射、散射现象描写。

9世纪

- 段成式(约803-863)《酉阳杂俎》(853)提及水晶透镜:“有人于江上见一道人,取水精一块,大如鸡卵,磨之成镜,照见脏腑。”

- 阿拉伯哲学家肯迪(Al-Kindi,约796—873)开发了一种理论,认为“世界上的一切,都会向各个方向发出射线,充满整个世界”。

- 他认为亚里士多德(Aristotle,前384-前322)的光学观点并不完善,而欧几里得(Ευκλειδης,前330-前275)基于几何模型的光学理论(即几何光学)更占优势。

- Lindberg, David C. (1976). Theories of Vision from al-Kindi to Kepler. Chicago: University of Chicago, 19.

- 肯迪的论文后来被翻译成拉丁文,成为影响欧洲现代光学启蒙的重要阿拉伯文本之一。

10世纪

- 伊斯兰黄金时代活跃在巴格达的数学、物理学家伊本·萨尔(Ibn Sahl,约940年—1000年)研究了曲面镜和透镜是如何弯曲和聚焦光线的,提出了一个在数学上等同于“斯涅耳定律”的折射定律(入射角正弦与折射角正弦成固定比例),用于计算当光线聚焦在某一点上时,透镜或曲面镜需要的形状,为透镜制造奠定基础。但此成果当时并未被广泛传播,直到17世纪由威理博·斯涅尔(Willebrord Snellius,1580-1626)再次发现。

- Rashed, R. (1990). A Pioneer in Anaclastics: Ibn Sahl on Burning Mirrors and Lenses. Isis. 81(3), 464–91.