#2.3.5

写し絵、锦影绘,

黑科技不够,用人力补上的绚丽大幕幻灯动画

18世纪后期,一种被称为“写し絵”(utsushi-e,上方地区叫法,早期叫法)/“錦影絵”(にしきかげえ,江户地区叫法)的幻灯动画表演开始流行,由多位幻灯表演者手持特意改进的被称为“風呂”的轻便幻灯机,在和纸制作的屏幕背后同时进行投影,结合歌舞伎、人形净琉璃、落语等日本传统表演,观众可在屏幕前欣赏到一部“有声动画”。写し絵/錦影絵也因此被称为日本动画的“原点”。(锦影绘池田组,池田光惠)

技术摘要:

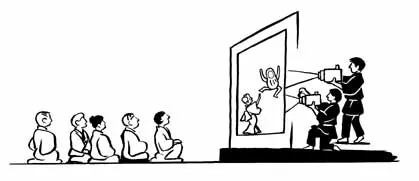

- 和纸屏幕:使用“手漉和纸”(手漉き和紙)制作的半透明屏幕,和幻影秀类似,但幻影秀用的是薄纱布。

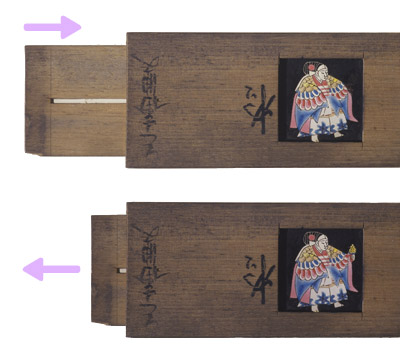

- 轻便木制幻灯机“風呂”:

- 使用轻便耐热的桐木制成箱体(内部放置灯源),通过推拉安有镜头的小型木箱调整焦距,通过镜头前的黑幕来控制投影的开关,通过调整屏幕与光源的距离及投影位置调整明暗变化,结合多台「风吕」叠加投影等技术,呈现出“切入切出、淡入淡出、缩放和重叠”等复杂的投影效果。

- 种板的动画机制:風呂的幻灯片,长方形木板上开有方形孔洞,嵌入绘制图案的玻璃板,将多幅图案快速交替排列于孔洞中。

- 通过滑动轨道实现画面切换,使用“遮罩”实现举手、摇摆等更细致的动画。

- 手摇齿轮装置:竹制框架配铜质齿轮组,实现画片匀速切换(时速约1-2帧/秒)。(DS提供信息,未查询到具体来源,欢迎勘误)

- 后投影:区别于常见的前投影技术,其起源可追溯至罗宾逊的幻影秀。

- 图像载体:玻璃板&兽脂纸。

- 玻璃板:嵌入桐木框架中,使用透明颜料盒墨水绘制。常见双层玻璃板,通过操作中间的板可以更换或叠加图像,从而表现人物的动作等。

- 兽脂纸用于需要精细操控的「手绘动画」部分(如人物动作),因兽脂的“油膜干涸”效果,使用白色光分解为彩虹色。(兽脂纸为DS提供信息,未查询到具体来源,欢迎勘误)

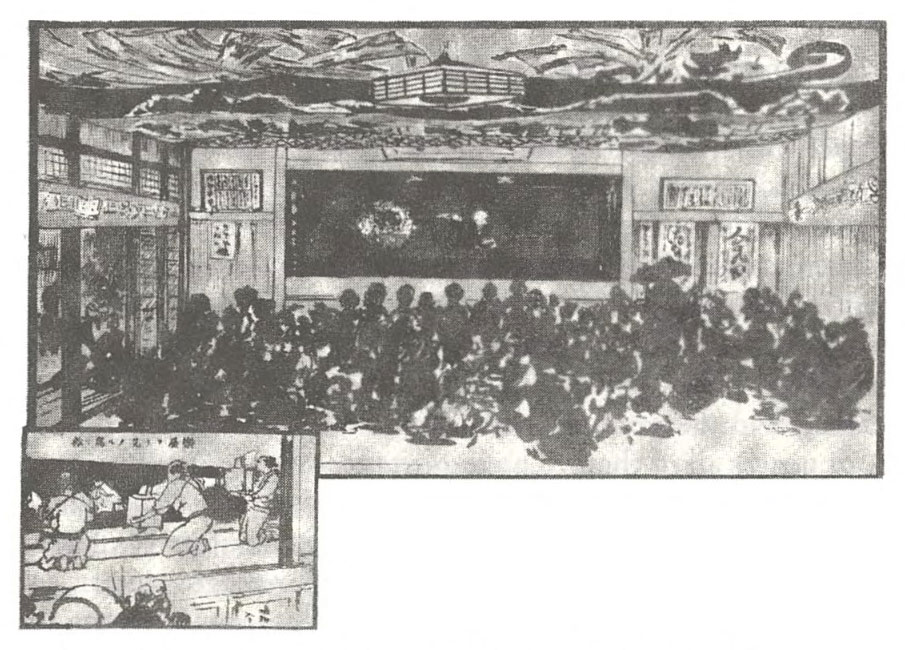

- 表演场地:

- 寄席(yose,杂耍剧场)。

- 观众需佩戴特制铜制单筒镜观察,强化沉浸感。(DS提供信息,未查询到具体来源,欢迎勘误)

想象一下,观众在屏幕前观看动画,

而屏幕之后,有很多人、很多台“風呂”一起在运动的场景,

幕前幕后,同样有趣。

艺术基因:

- 浮世绘式的平面构图与余白意境

- 结合日本传统音乐表演,包括三味线、筝、太鼓等传统乐器,负责节奏与情绪烘托。

- 题材广泛取材于歌舞伎、浄瑠璃、講談、説経節、軍記、佛教传说(仏教説話)乃至落语等传统艺术形式,其中以怪谈与妖怪题材最受欢迎。

- 专业说书人或演员现场解说,相当于早期电影动画的现场实时“配音叙事”。

- 日本的“人形净琉璃”表演也是通过利用多位木偶师共同控制“人形”呈现的。

后续影响

- 动态模糊处理对现代动画运动设计有启发

- 简单的直切运动被后来所谓的“日式动画”继承

17-18世纪

- 相传源自荷兰的幻灯机在18世纪之前便传入日本,据杉田玄白在《兰学事始》(蘭学事始)中记载,此事发生于明和年间(1764~1772年)。

1760s

- 1765年:日本浮世绘画家铃木春信的多色折绘开启了浮世绘的“錦絵”时代。这可能影响到后来“錦影絵”的命名。

1770s

- 1779年:

- 平瀬輔世的《珎术天狗通》(1779)

- 现存关于日本幻灯最古老的文本证据。

- 作为南蛮舶来的幻灯机仿制品,木制幻灯机“影绘眼鉴”(影絵眼鑑)在眼镜铺中售卖,其展示活动在大坂难波新地演出时大获好评。

- 平瀬輔世. (1779). 珎術天狗通. 愛知県 : 環翠堂.

- 平瀬輔世的《珎术天狗通》(1779)

- 1790年:

- 浜松歌国的《摄阳奇观》(摂陽奇観)记载了宽政二年(1790年)“影绘眼鉴”的展示活动在难波新地引发轰动一事。

- 制作木制幻灯机的“眼镜细工所”从江户时代(1603-1868)起便已存在。

- 「錦影絵」の調査(2017). Toy Film Museum. https://toyfilm-museum.jp/blog/column/4690.html

19世纪

1800s

- 1801年:

- 现存最早明确记载的“写し絵”演出时间,记录于江户娱乐编年史《江戸のうつし絵》中,描述了一场以歌舞伎演员东洲斋写乐为主题的幻灯表演。

- Minjie Chen. (2018). Before Pokémon and Yo-kai Watch: A Window onto One of the Earliest Unique Forms of Japanese Animé at the Cotsen Children’s Library. Princeton University. https://blogs.princeton.edu/cotsen/2018/02/omocha-e/

- 大坂难波新地等地风靡一时的木制幻灯表演,很快传入江户,并于享和元年(1801年)以“エキマン鏡”之名在上野广小路的街头表演中登场。

- 现存最早明确记载的“写し絵”演出时间,记录于江户娱乐编年史《江戸のうつし絵》中,描述了一场以歌舞伎演员东洲斋写乐为主题的幻灯表演。

- 1803年:

- 艺人三笑亭都乐(三笑亭都楽)在牛込神乐坂的茶屋“春日井”操控木制幻灯机,以“”江户写し絵”为名公开收费表演这一艺术形式。

- 锦影绘总说(n.d.). 锦影绘池田组. http://nishiki-kagee.com/pge/jp/01_general.html

1810s

- 早期作品:《厳島神社》(1813年):描绘严岛神社海上鸟居的动态场景,配合潮汐声效,展现神道教仪式的庄严。(DS提供资料,未查询到权威可信来源,欢迎勘误)

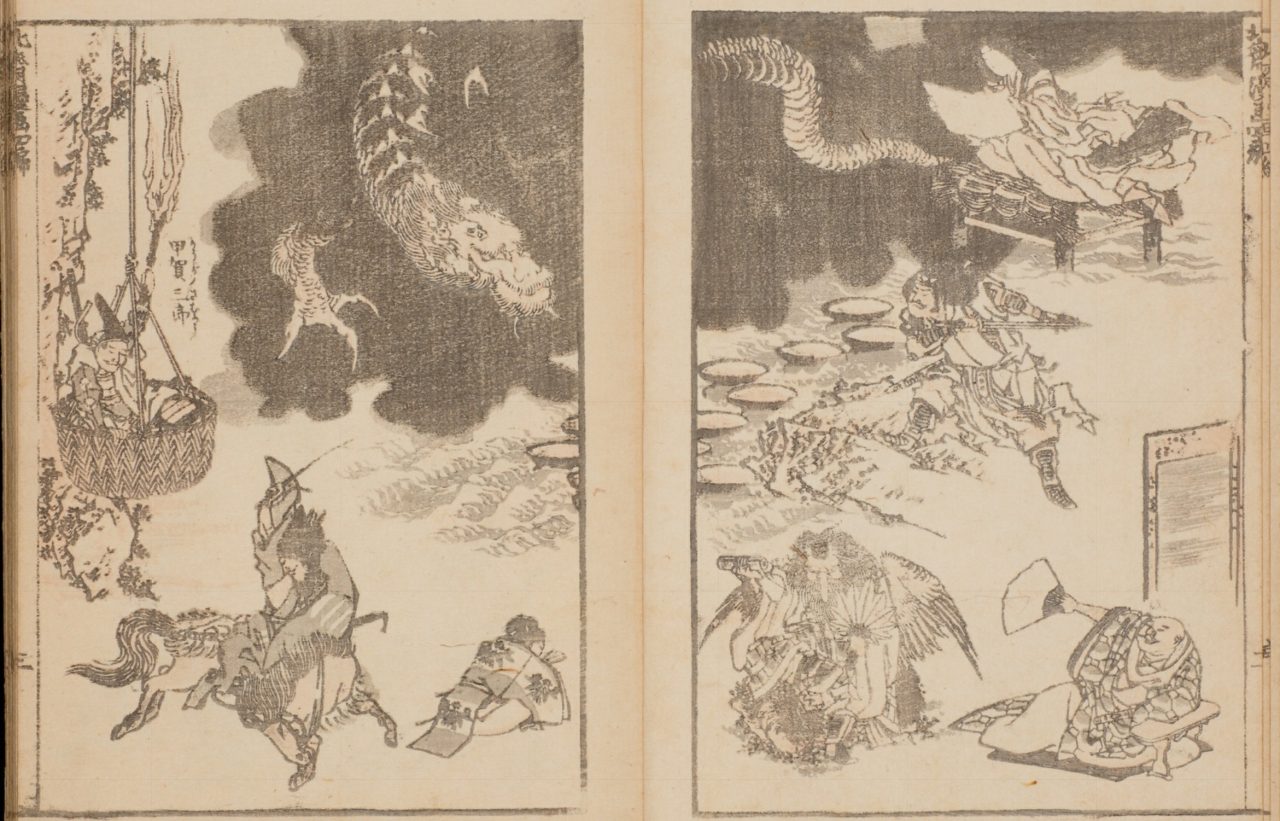

- DS描述,葛饰北斋(1760-1849)的《北斋漫画》(1814-1835)中描绘了“錦影絵”(影絵芝居)的表演场景。

- 根据该提示,我们查阅了日本东京国立博物馆收藏的《北斋漫画》数字存档资料,第4卷的这张插图最接近描述内容。(欢迎勘误)

© 东京国立博物馆

- 日本现存最古老的和制幻灯机,是文政年间(1818-1831)初叶在京都制造的。

- 「錦影絵」の調査(2017). Toy Film Museum. https://toyfilm-museum.jp/blog/column/4690.html

1820s

- 1820年:《锦影绘技术手册》(1820)记载:”和纸受热变形小,适合长时间投影;玻璃板便于精细图案雕刻”。(DS提供资料,未查询到权威可信来源,欢迎勘误)

- 1829-1832年:浮世绘大师歌川国芳(Utagawa Kuniyoshi,1798-1861)的插图《当世水滸伝》(1829)和团扇画《写し絵を見る美人と子供》(1832),生动地描绘了19世纪 写し絵 表演场景。

- 其的武者绘通过动态构图和戏剧性叙事,也可能在一定程度上影响了 写し絵 表演的视觉设计。

- 大久保遼. 映像文化史の可能性[PDF]. 東京藝大映像研究科, 早稲田大学演劇博物館.

1830s

- 早期作品:《福神フクスケの花見》(1830年代):以吉祥神祇福禄寿为主角,通过幻灯片切换呈现花见宴饮的欢乐场景。(DS提供资料,未查询到权威可信来源,欢迎勘误)

- 天保年间(1830-1844年),富士川都正(初代)在大坂表演了被称为“写し絵”的木制幻灯机演出,因其色彩丰富鲜艳,故冠以“錦”字,称为“錦写し絵”。此后这一形式逐渐演变为“錦の影絵”,最终固定为“錦影絵”,并在以大坂为中心的地区普及开来。

- 锦影绘总说(n.d.). 锦影绘池田组. http://nishiki-kagee.com/pge/jp/01_general.html

- 相较于“写し絵”,“錦影絵”更强调其色彩绚丽与光影交织的幻影效果。

1850s

- 幕末到明治时期(1850s-1910s)

- 幻灯表演成为庶民娱乐主流,结合传统戏剧元素(如能剧、歌舞伎)形成独特风格。

- 大阪的日本桥等繁华街区曾盛行錦影絵表演。

- 19世纪后期,日本被迫“开国”(1853黑船事件)后,西方金属幻灯机(称为 gentō)再次传入日本,传统木质幻灯逐渐式微。

1860s

- 1867年:浮世绘版画《流行浮世之写绘》(流行浮世の写絵),由歌川广重三世(Utagawa Hiroshige III)创作。描绘了当时民众观看写し絵表演的场景。

- 图源:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Utagawa_Hiroshige_III_-_Ryuko_ukiyo_no_utsushi-e.jpg

- 约1868年:光源从种油变为灯具。

© 立命館ARC

1870s

- 约1870年代,写し絵表演组织“あやめ館”,位于御灵神社境内,由影绘师富士川都正主理。

- 錦影絵「風呂」および「種板」一括(821点). (2019) . 大阪市官方网站. https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000117741.html

- (以下为DS提供资料,未查询到权威可信来源,欢迎勘误)

- 作品《源氏夜宴》中运用3层种板叠加实现立体空间效果;(需勘误)

- 种板绘图使用特殊矿物颜料(群青/赭石),经桐油处理防褪色;(需勘误)

- “風呂”装置配备铜制齿轮组,转速可通过蜡油温度精准控制(3-5RPM)。(需勘误)

- 1876年:

- 《錦影絵興行記》,记录40种传统剧目的详细操作手册。

- 大阪歴史博物館特別文庫藏,未公开手稿,访问方式:需提前3个月提交研究计划书(日语原文申请)(DS搜索提供资料,原版资料未获得,欢迎勘误)

- 浮世绘画家小林清亲(1847-1915)开创了“光线画”(kōsen-ga)风格,其《东京名所图》(1876)将西方光影技术融入传统幻灯术创作。强烈的光影明暗对比打破了传统浮世绘基于勾线和平涂的固有风格,其色彩美学在一定程度上与写し絵有所呼应。

- 《錦影絵興行記》,记录40种传统剧目的详细操作手册。

1880s

- 1884年:

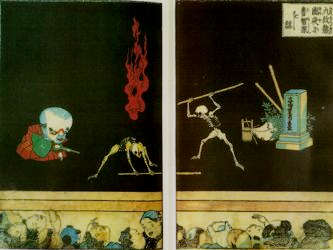

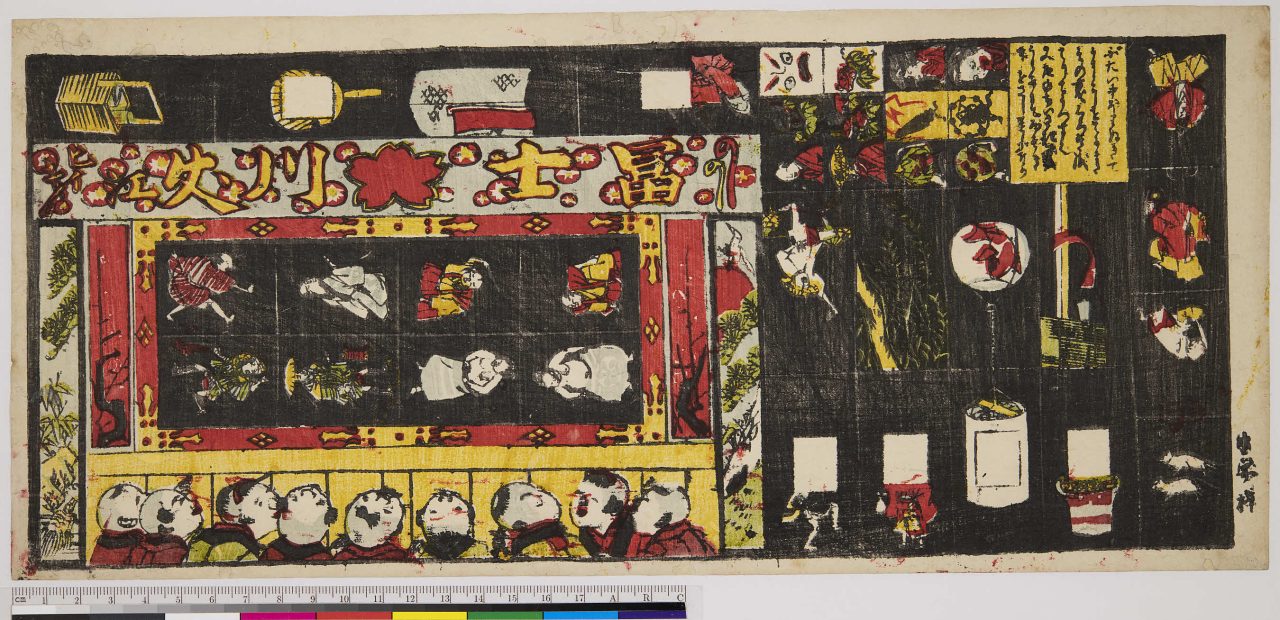

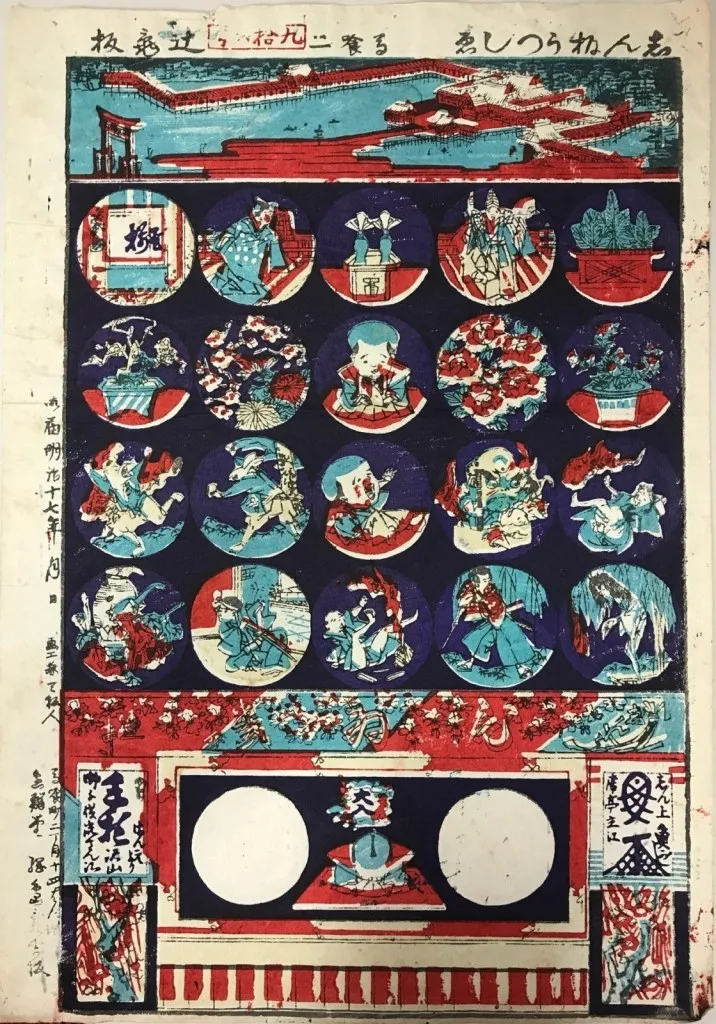

- 日本纲岛龟吉(綱島亀吉,Tsunashima Kamekichi,1820-1885)创作的一幅名为《最新幻灯图》(志ん板うつしゑ,Shinpan utsushi-e,1884)的浮世绘木刻版画上描绘了“写し絵”的表演场地和内容。

- 现藏于普林斯顿大学科森儿童图书馆,包含歌舞伎与妖怪主题的套色幻灯片。

- 使用木质便携式幻灯机,油灯投影至幕布。

- 幻灯片分全景、动态序列两种,通过快速切换实现动画效果(类似翻书动画)。

- 该作品属于日本江户至明治时期流行的“游戏版画”(おもちゃ絵,omocha-e),主要用于娱乐互动

- Minjie Chen. (2018). Before Pokémon and Yo-kai Watch: A Window onto One of the Earliest Unique Forms of Japanese Animé at the Cotsen Children’s Library. Princeton University. https://blogs.princeton.edu/cotsen/2018/02/omocha-e/

- 日本纲岛龟吉(綱島亀吉,Tsunashima Kamekichi,1820-1885)创作的一幅名为《最新幻灯图》(志ん板うつしゑ,Shinpan utsushi-e,1884)的浮世绘木刻版画上描绘了“写し絵”的表演场地和内容。

1890s

- 被池田光惠称为“京都最后一位幻灯师”的歌川都司春(1877-?,活跃于19世纪中后期至明治初年)

- 15岁左右时在京都祇园小路西侧的寄席“游楽亭”师从从事幻灯师(兼营制造销售)工作的吉川都调(后改姓川崎)。经过3年修业,18岁时独立门户,23岁左右开始独立活动。

- 1905年1月引退后,将其技艺传授给了儿子山田健三郎以及歌舞伎家族的桂南天(初代),其幻灯机和种板等道具也由他们继承,如今由米朝事务所保管。

- 「錦影絵」の調査(2017). Toy Film Museum. https://toyfilm-museum.jp/blog/column/4690.html

- 明治维新后,西方技术冲击传统幻灯艺术,歌川都司春的技艺可能逐渐失传,其生平细节因此缺乏系统记录。

- 明治中期(约1885-1905):

- 在位于祇园的寄席·游廓亭曾上演錦影絵表演。当时的京都约有10位幻灯师,他们还开展地方巡业活动。可见錦影絵作为大众娱乐形式深受民众喜爱。

- 「錦影絵」の調査(2017). Toy Film Museum. https://toyfilm-museum.jp/blog/column/4690.html

- 曾在隅田川纳凉船等场合表演“写绘”的艺人两川亭船游,因收入微薄、人力物力成本过高,放弃了写绘表演,转而专注于以“结城孙三郎”为艺名的“糸繰り人形芝居”(操控线偶的木偶戏)。

- 株式会社平凡社《世界大百科事典(旧版)》中关于“锦影绘”的记述.(n.d.). DIGITALIO. https://kotobank.jp/word/%E9%8C%A6%E5%BD%B1%E7%B5%B5-1384695

- 在位于祇园的寄席·游廓亭曾上演錦影絵表演。当时的京都约有10位幻灯师,他们还开展地方巡业活动。可见錦影絵作为大众娱乐形式深受民众喜爱。

- 1899年:

- 柴田常吉拍摄了无声电影《红叶狩》(紅葉狩)。

- 是日本人拍摄的现存最古老电影。该作品原本并不以上映为目的,但在菊五郎死后,于1903年在大阪公映。

- 20世纪初,在电影热烈发展的过程中,錦影絵便逐渐淡出大众娱乐的舞台了。

- 柴田常吉拍摄了无声电影《红叶狩》(紅葉狩)。

20世纪

1910s

- 《江户幻灯术考》(1916)记载:”锦影绘师善用玻璃板之透光性,将多重图案叠映于和纸,恍若活物”(DS搜索提供资料,原版资料未获得,欢迎勘误)

- 1917年:日本动画先驱幸内纯一创作了被誉为日本最早动画片之一的《塙凹内名刀之巻》

- 可能借鉴了锦影绘的“重叠”+”遮罩”技法,动画的背景是静止的,而角色身体仅部分运动。

1920s

- 1925年:野村芳子(舞踏家)、岡本一郎(浮世絵研究者)、柳川春雄(大阪錦影絵第5代継承者)等成立东京“錦影絵保存会”,对錦影絵进行保存活动。

1970s

- 进入昭和50年代(1975年后),伴随传统艺能复兴思潮,各界开始推动”錦影絵“的再生运动。大阪艺术大学教授池田光惠主导的”锦影绘池田组“,将其定位为日本动画的起源,通过”锦影绘艺术项目“重新发掘其创造性。该项目不仅复原传统装置与表演形式,更通过新故事创作赋予其现代艺术价值。

- 锦影绘总说(n.d.). 锦影绘池田组. http://nishiki-kagee.com/pge/jp/01_general.html

1980s

- 1982年,葛饰北斋《錦影絵の技術と美学》东京美术出版社,日本第一本系统解析錦影絵技术体系的专著。(DS搜索提供资料,原版资料未获得,欢迎勘误)

- 1987年:

- 小林源次郎著《写し绘》,中央大学出版部1987年3月31日发行。

- 「錦影絵」の調査(2017). Toy Film Museum. https://toyfilm-museum.jp/blog/column/4690.html

1990s

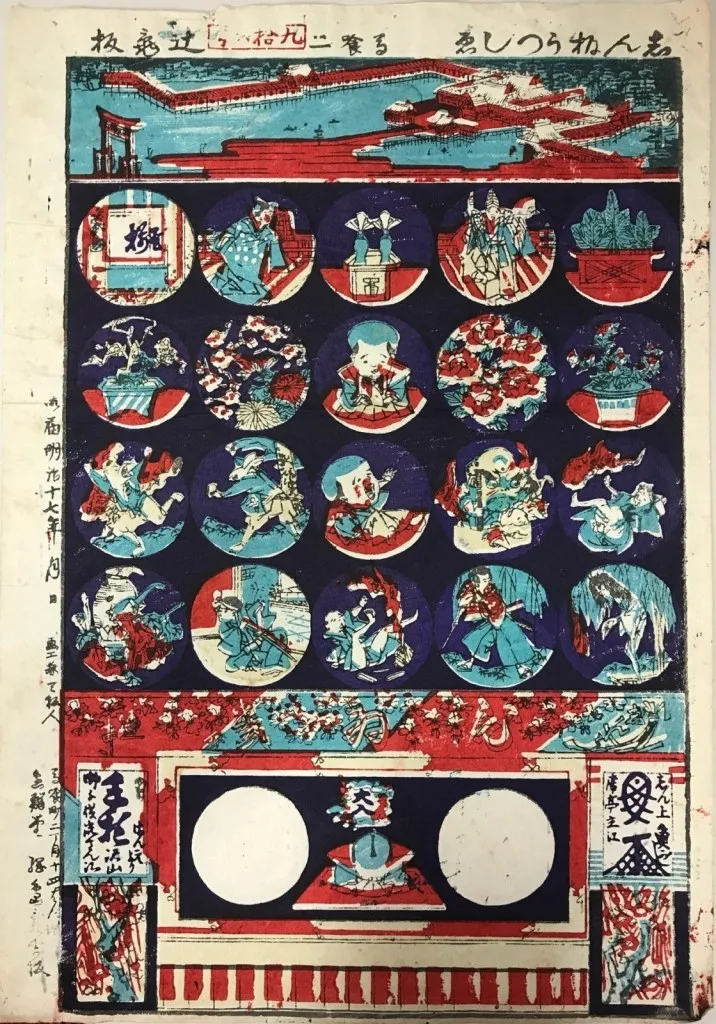

- 1998年:早稻田大学研究者小松弘(Hiroshi Komatsu)发表论文《屏幕上的运动图像,在电影来到日本之前》(Moving Images on the Screen before Cinema in Japan)提供了一张更具体描绘写し絵表演场景的插图(图片来自X,未获得完整正文)

- Hiroshi Komatsu. (1998). Moving Images on the Screen before Cinema in Japan. KINTOP/Stroemfeld Verlag(7):152-162.

(小松弘,1998)

21世纪

2000s

- 2001年:《千与千寻》(宫崎骏,2001)中复现了锦影绘的透光纹理效果。

- 2004年:《哈尔的移动城堡》(宫崎骏,2004)中苏菲变身场景的镜头语言,被指明显借鉴锦影绘的多层遮罩技法。

- 2005年:大阪芸術大学池田光惠《ジャパニーズ・ファンタスマゴリー 錦影絵–授業に於ける復元と上演》,

© 大阪芸術大学 池田光惠 2005

© 大阪芸術大学 島田(OUA-TV) 2014

- 2008年:田中総一郎《影絵の歴史》岩波書店,涵盖1925年「錦影絵保存会」的珍贵史料。(DS搜索提供资料,原版资料未获得,欢迎勘误)

2010s

- 2012年:Willis, K.D.D. (2012). A pre-history of handheld projector-based interaction. Pers Ubiquit Comput 16, 5–15.

(Willis, K.D.D. ,2012)

- 2019年:

- 大英博物馆发现疑似锦影绘操作手册残卷(编号AM18-372)

- 大阪历史博物馆藏有1台“风吕”和820块种板,是全国规模最大的相关藏品。

© 大阪歴史博物館

© 大阪歴史博物館

© 大阪歴史博物館

© 大阪歴史博物館

2020s

- 2020年:松本敏夫《浮世絵と動画の共生》京都大学出版社,揭示浮世绘如何影响迪士尼早期动画技法。(DS搜索提供资料,原版资料未获得,欢迎勘误)

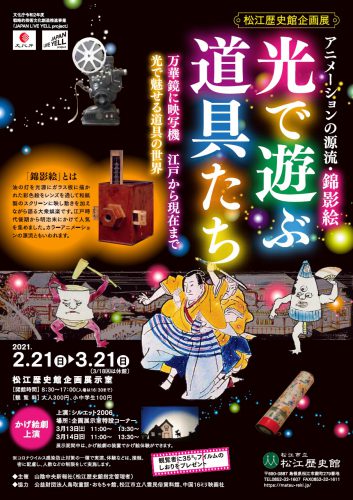

- 2021年:

- 松江历史馆展举办《动画的源头·锦影画「光之游具」》展览,展出其所藏现存最古老的大型道具及彩色绘图一套(市指定文化遗产,共135件)。

- <企画展>アニメーションの源流・錦影絵「光で遊ぶ道具たち」. (2021). 松江历史馆. https://matsu-reki.jp/exhibition/4185/

- NHK纪录片《影子剧场》,实地拍摄京都传统艺能者重现《花鸟绘卷》的完整表演流程,披露1780年代某大名私藏的27套锦影绘剧目目录。(DS搜索提供资料,原版资料未获得,欢迎勘误)

- 松江历史馆展举办《动画的源头·锦影画「光之游具」》展览,展出其所藏现存最古老的大型道具及彩色绘图一套(市指定文化遗产,共135件)。

- 2022年:

- 《锦影绘机械构造考》,东京大学团队3D复原的18世纪手摇动画装置(精度达0.1mm)。

- Decoding the “Kazari” Pattern: Digital Reconstruction of Edo-period Lanterns. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. DOI:10.1109/TVCG.2021.3089654 基于深度学习的锦影絵「風呂」装置3D复原(DS搜索提供资料,原版资料未获得,欢迎勘误)

- 《锦影绘机械构造考》,东京大学团队3D复原的18世纪手摇动画装置(精度达0.1mm)。

- 2023年:

- 创立于19世纪的“池田组”,作为现存最古老的锦影绘传承团体,2013年获日本文化遗产认定。

- 通过复刻传统装置(如使用桑皮纸与矿物颜料)并融入数字技术(如AR场景叠加),赋予这一古老技艺新的生命力。

- 其作品《时空褶皱》(2023)以锦影绘技法重构了浮世绘《神奈川冲浪里》,在东京国立博物馆引发热潮。

- 京都大学团队发表论文《錦影絵種板の材料老化分析——18-19世紀日本ガラス基板の化学的・物理的変遷に関する研究》(松本耀司、佐藤美咲)DOI:10.2383/jjAAADe9c(需通过京都大学机构权限访问)(DS搜索提供资料,原版资料未获得,欢迎勘误)

- 创立于19世纪的“池田组”,作为现存最古老的锦影绘传承团体,2013年获日本文化遗产认定。

- 2024年:东京国立近代美术馆的AR展项中,观众可通过手势控制种板动画的播放速度。

- 2025年:大阪世博会使用激光雕刻种板+全息投影技术,复现《浪花绘卷》的动态效果,通过AI算法自动生成传统纹样(樱花/波浪/武士铠甲)的新颖组合。