透景画、机械剧院、机械自动画和全景画剧院相继诞生于18世纪末-19世纪中,这是电影时代正式揭幕的前1个世纪,这些曾经的“黑科技”,绚烂又短暂……

18世纪

在18世纪流行的“光学视图”(vue d’optique)中,有一种表现日夜光照变换的特殊动画。

- 通过镂空需要透光的部分,在后面贴上一种可在光照下反光的特殊材料,成为后来透景画、透景画剧院和类似光学动画玩具的前身。

20世纪初:

机械剧院、机械自动画和全景图剧院,均随着电影的流行而逐渐走进历史,其大部分技术被电影动画特效吸纳,融合成长为更复杂的动画技术,直到现在。

1781年

| 著名画家菲利普·卢戴尔布格(Philip de Loutherbourg)在伦敦展示了他的机械剧院“艾多富斯康”(Eidophusikon)。

- 被当时的媒体描述为:“运动图像,表展现自然现象”。

-

Bermingham A. (2016). Technologies of Illusion: De Loutherbourg’s Eidophusikon in Eighteenth-Century London. Art History. 39(2), 376-399.

-

- 相传卢戴尔布格的机械剧院综合使用到幻灯投影、立体画、全景画、微缩模型、自动偶、灯光、音效模拟等多种技术,让观众在“画框”中观看到一场声影具备、且有叙事功能的“动画”。

- 19世纪末,机械剧院在新兴的电影和战火中逐渐走进历史,如今我们只能从有限的文字资料和爱德华·伯尼(Edward F. Burney)绘画的一幅插图(1782),一窥当年盛景。

↑ Eidophusikon 机械剧院插图(Edward F. Burney,1782)

1787年:

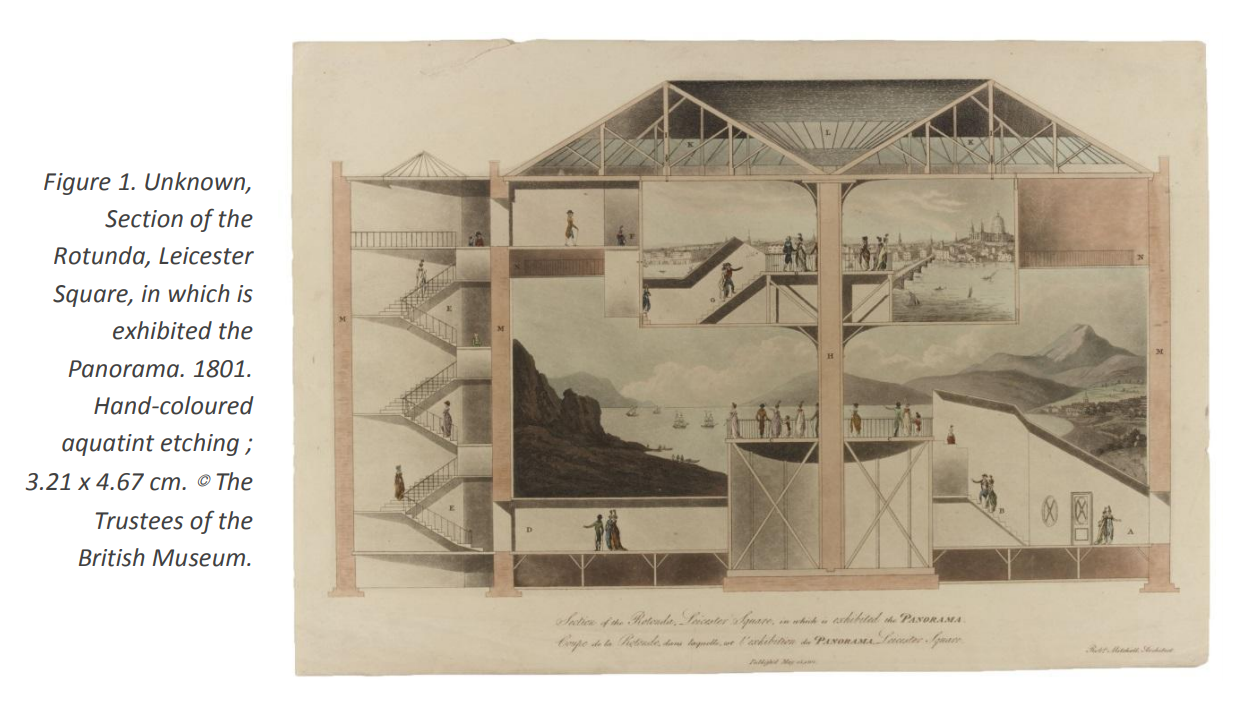

| 爱尔兰画家罗伯特·巴克(Robert Barker,1739-1806)在伦敦莱斯特广场首次展出《爱丁堡全景》,创造了术语“全景图”(Panorama)。

- 最初是艺术家假定一个观察者在自身旋转时看到地平线上连续环绕的景象,后来发展为精确的立体环绕投影计算。

19世纪

1822年:

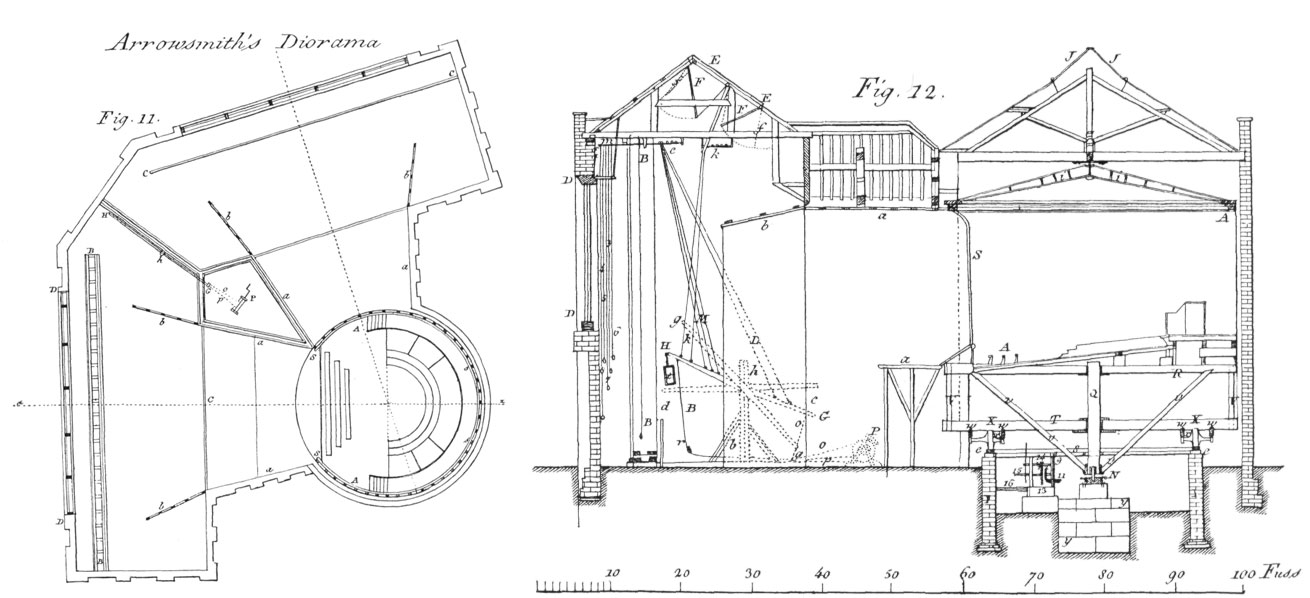

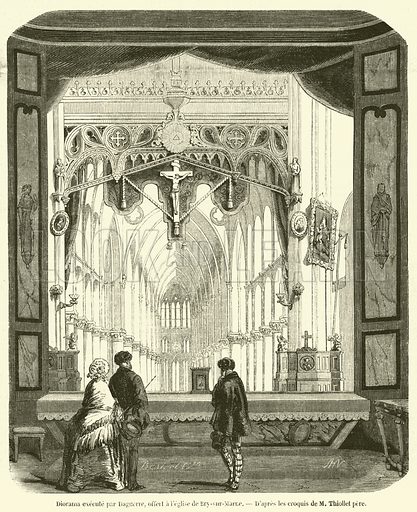

| 达盖尔在发明银版摄影之前,也接触过建筑、剧院设计和全景画。他与查尔斯·布顿(Charles M. Bouton)在巴黎开设了🥇第一家透景画剧院“迪奥拉玛”(Diorama)。

- 展览的主体是巨幅全景图,结合类似透视盒的分层布景设计和实物模型搭配。

- 剧院利用百叶窗、镜子等引入和控制自然光,从正面或背面不同角度投射,呈现日夜、四季变换或不同色彩光影气氛的戏剧画面,画面的半透区域允许灯光从后面透出,部分画面可能通过绳索控制移动。

- 由于画面尺寸很大(约14×22米)难以移动,达盖尔建造了一个可容纳300多人的旋转观众席,观众从墙体上唯一的开口观看一场约15分钟的“动画”表演,然后旋转到另一个场景继续观看。

- 据说剧院的效果让人感到震撼,观众以为他们看到的是一个自然的场景。

- 透景画剧院在当时很受欢迎,以至于出现了很多类似版本。

- Pleorama, Giorama, Cyclorama, Betaniorama, Cosmorama, Kalorama, Kineorama, Europerama, Typorama, Neorama, Uranorama, Octorama, Poecilorama, Physiorama, Nausorama,Udorama…

- 后来的透景画剧院不断升级,出现更加精致的立体效果,画面被细心分层,加入模型、音效,甚至真人表演。

- 1824年,约翰·阿罗史密斯(John Arrowsmith)的一份专利申请中提供了关于迪奥拉玛剧院的结构图。

-

1839年,在达盖尔的“银版摄影法”即将面世的时候,他的透景画剧院遭遇火灾。

- 火灾是偶然的,但Diorama的没落却是必然的。

- 随着摄影技术的发展,各地的透景画剧院逐渐退出市场,“Diorama”如今成为立体模型的代名词。

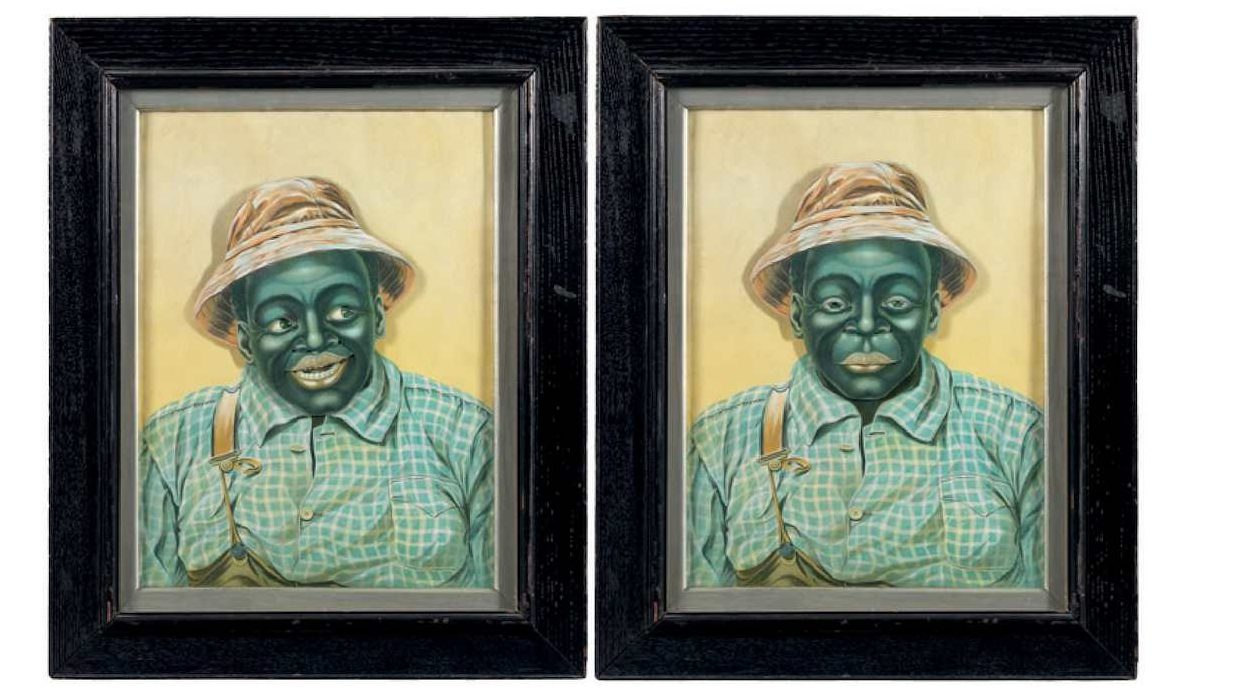

- 虽然透景画剧院不再流行,但一些类似功能的变色画便携玩具在19世纪后期仍有市场。

19世纪中

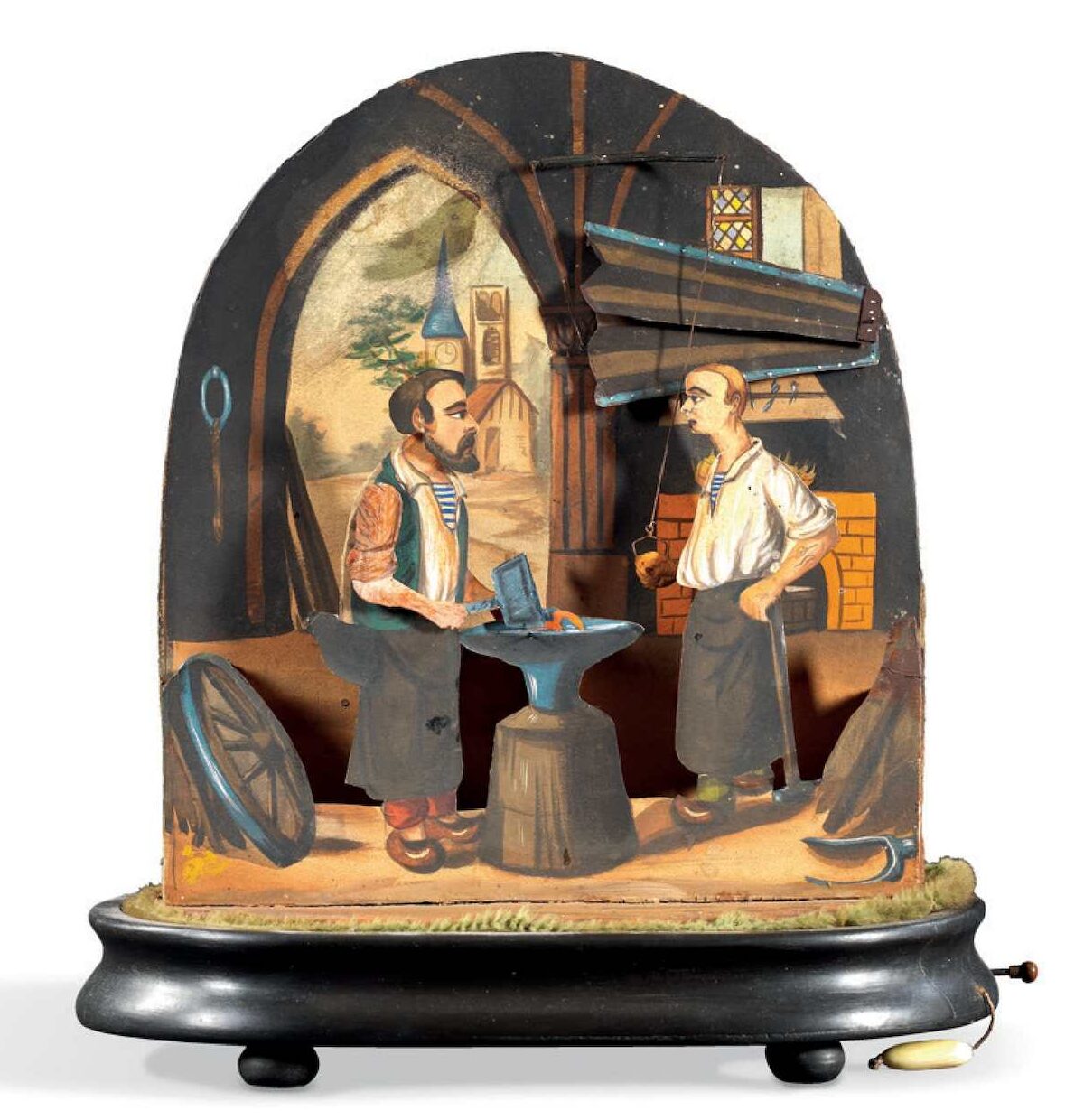

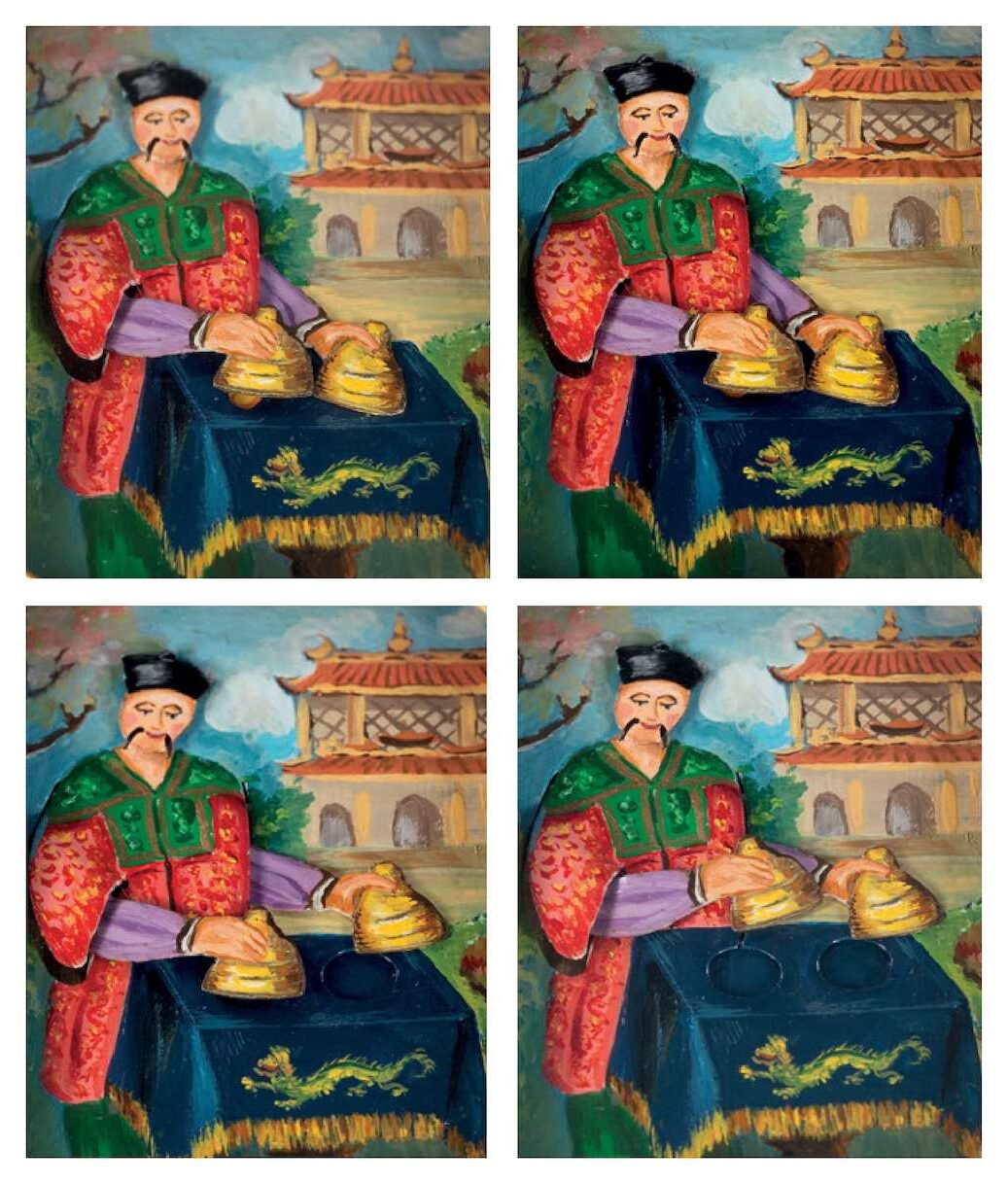

| 机械自动画的出现不晚于1840年代,可被理解为机械皮影、自动机、机械剧院和可动书的综合体,具体发明者目前无考。

-

在电影动画诞生之前,它们已经在画框里表演着“会动的画”。

- 机械自动画多数通过发条驱动,由复杂的杠杆、齿轮等机械机构控制多个分层画片的运动,以表现如旋转的风车、前进的火车、跳舞的小丑、砍柴的人,甚至人像的五官表情变化等简单的机械动画。

- 在19世纪中后期成为一种流行的动画商品,一些幸存至今的作品让我们有机会一窥当年这些精妙的又有趣的,画框里的机械动画。

- 机械自动画的运动效果看起来就像现代GIF循环动画、元件动画或MG动画的简易版。

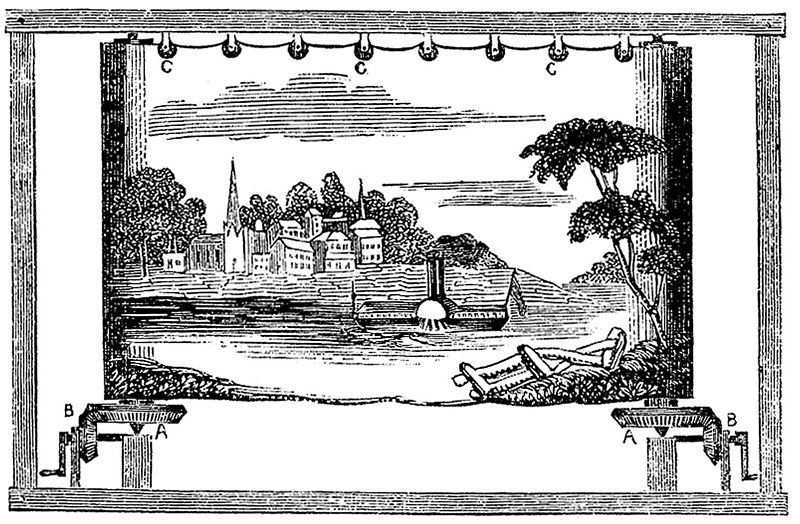

| 一种卷轴式移动的全景图剧院开始流行。

- 全景图(或长卷画)由隐藏在“屏幕框”的转轴牵引,观众从“屏幕”前观看到移动的画面,通常还会有演讲者配以旁白。

- 1848年,《科学美国人》(Scientific American)刊登了一幅卷轴画式全景图剧院的插图。

- 美国萨科博物馆(Saco Museum)展出过一幅来自1850年代巨型全景图(the Moving Panorama of Pilgrim’s Progress),高约2.5米,长达270多米,放映时长可达2小时。

1849年:

| 皮埃尔·勒福特(Pierre H. A. Lefort)发明了一种形似单目望远镜、可换片的透景画光学玩具“如画镜”(Lorgnette Pittoresque)。

- 打开顶部小窗,关闭背窗时,观众可以看到图像的白天效果,反之可在背光环境下看到夜景效果。

1860年代初:

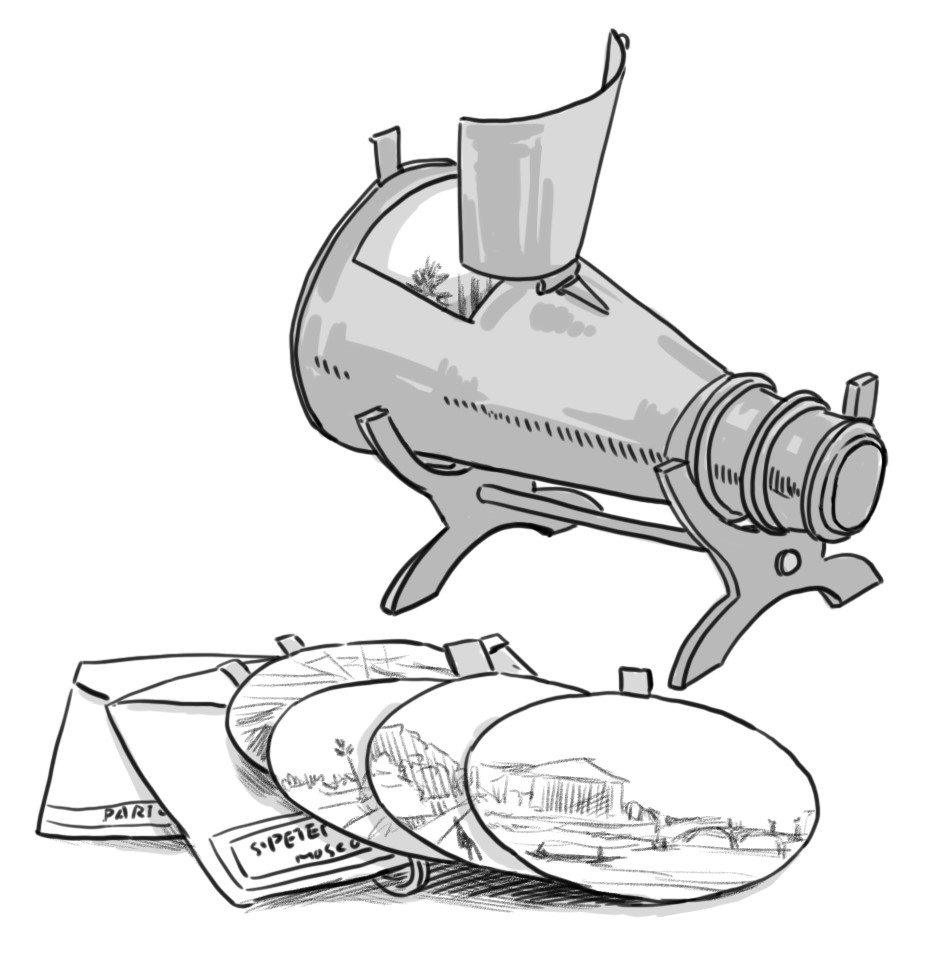

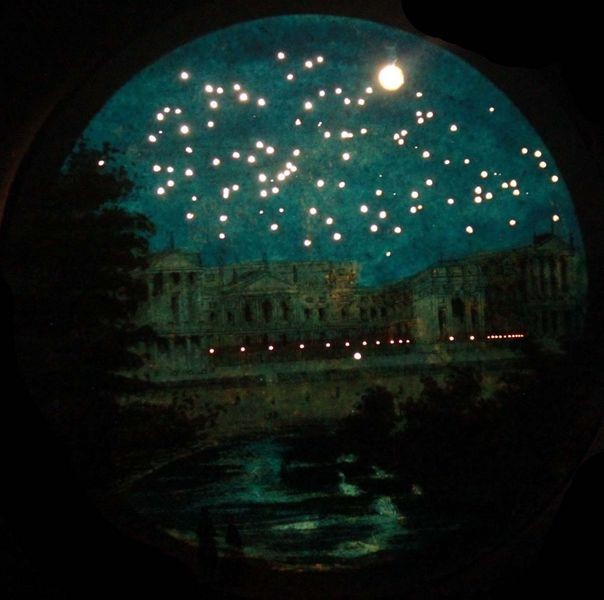

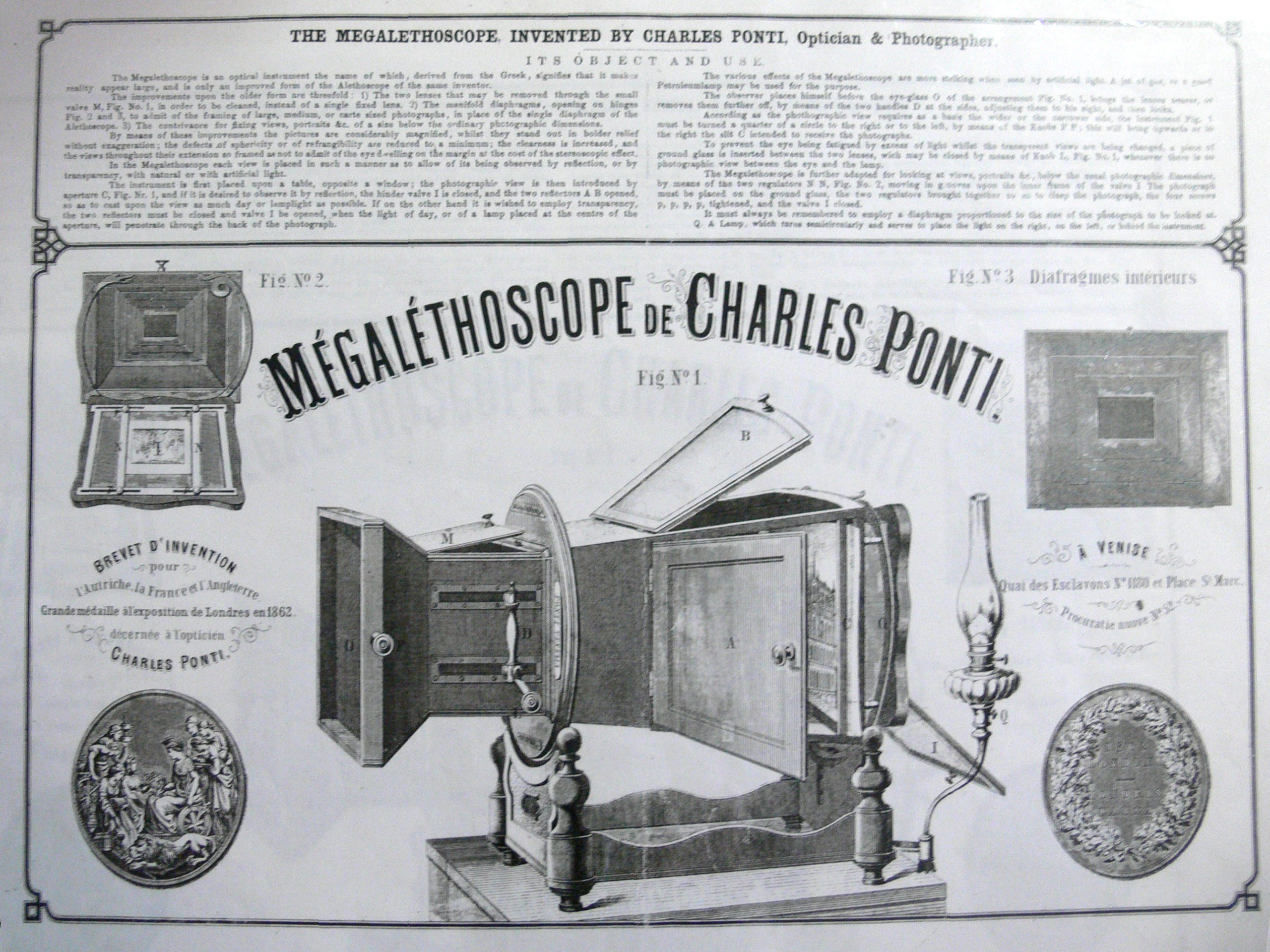

| 活跃于威尼斯的眼镜商卡洛·庞蒂(Carlo Ponti)发明了另一款透景画光学玩具“大阿莱索镜”(Megalethoscope)。

- 木质外壳配有精美的图案或雕刻装饰,设备包括多块可开合铰链门,玻璃,配套的图片插卡是经过特殊处理的蛋白打印照片或画作,每张图片上都有不易察觉的微孔,不同的部分被裁切以便光线穿透,从而获得日夜变化或发光燃烧等特殊效果,并利用透镜创造立体错觉。

-

Graphic Arts Collection. (n.d.). Megalethoscope. https://graphicarts.princeton.edu/2013/10/28/megalethoscope/

- 为兼顾不同消费群,大阿莱索镜还推出了简单版的“莱索镜”,也称“瓜佛镜”(Graphoscope),除外观装饰外,两者技术结构没有什么区别。

| 前文提及的可动书,也出现了不少利用了透景画技术的迷你纸剧院。

1880年代:

| 值得注意的是,被称为“电影摄影之父”的路易斯·普林斯(Louis Le Prince)在1880年代也加入过全景图行业。

- 他在不断改善动态视觉效果的同时,开始琢磨制作一台新的机器,以给人“生命感”。

-

Aulas, J. J., & Pfend, J. (2000). Louis Aimé Augustin Leprince, inventeur et artiste, précurseur du cinéma. 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze. Revue de l’association française de recherche sur l’histoire du cinéma, (32), 9-74. https://doi.org/10.4000/1895.110.

-