万花筒是一种光学动画玩具,从底端小孔观看时可看到随机变化的对称图案,如万花盛放且一去难返,让人沉醉流连。它基于镜子的重复反射现象,主要材料玻璃、平面镜、凹透镜和管子等都是出现了很久的材料,但在18世纪之前,尚未发展有关万花筒的记载。

18世纪

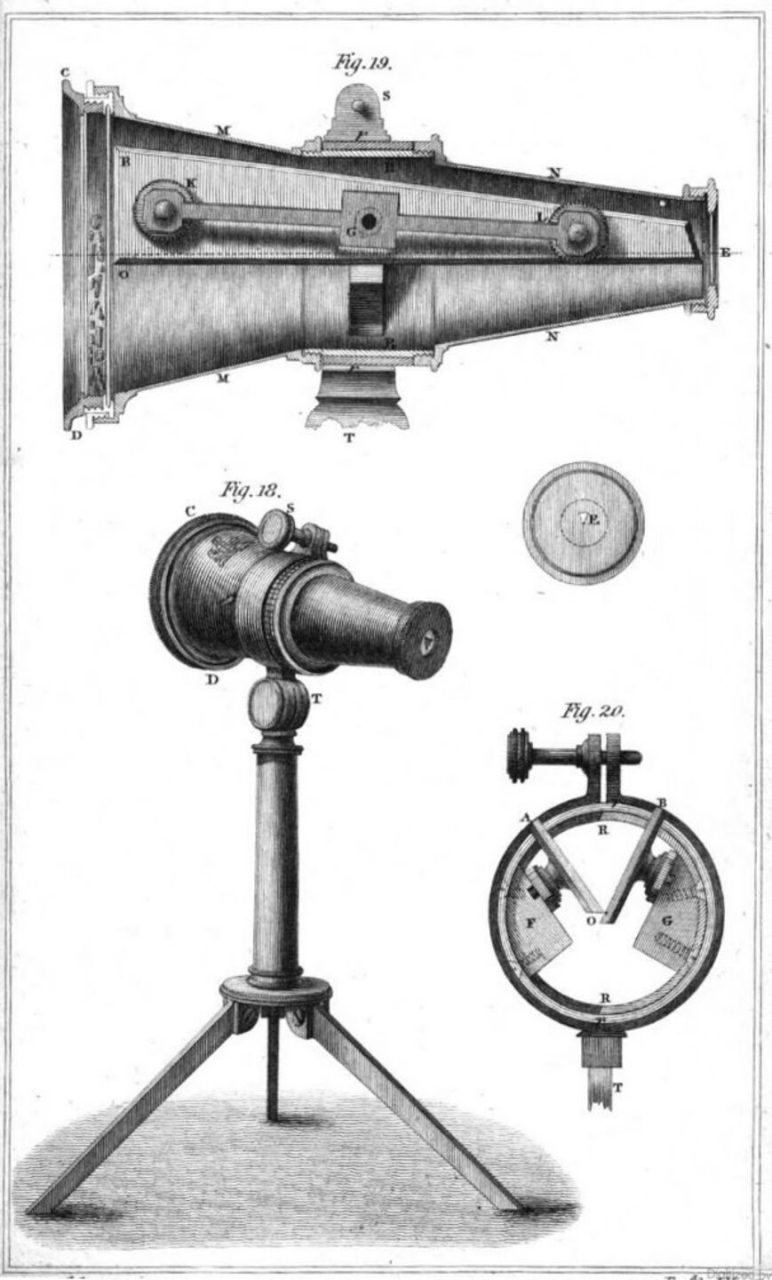

约1720:理查德·布拉德利(Bradley R)在其《种植和园艺的新进展》中首次描绘了一种类似结构。

- Bradley R. 种植和园艺的新进展[M]. 伦敦: W. 米尔斯, 约1720: 56-62.

19世纪

1815:苏格兰物理学家大卫·布鲁斯特(Sir David Brewster)在光学反射实验中,偶然发现多面镜子组合能产生对称图案,这引发了更多的实验来寻找最美丽和对称完美的条件。他将三面成角度的镜子置于圆筒中,早期版本是内部彩色玻璃和不规则物体是固定的,后来改变成活动碎片,旋转时可随机呈现千变万化的对称花纹。布鲁斯特创造了术语“Kaleidoscope”为其发明命名,原意为对美丽形式的观察。尽管申请了专利(1817获英国专利),万花筒从一开始便被大量盗版,很多盗版商并不了解它事实上是一个严谨的光学设备,导致大量构造有问题的仿冒品充斥市场。万花筒的玻璃夹层中最开始是静态的花纹图像,后来才变成可动的玻璃碎片和各种透光小物件,反射镜从开始的两块平面镜,发展出多镜、实心镜、环形镜等变体,复杂的万花筒还会添加其他光学零件。

万花筒很快便随商队传向世界各地,相比起另外一批基于序列图像似动的光学动画玩具,万花筒在世界范围内更广为人知。

约1818-1820:万花筒通过英国贸易传入中国和日本。在日本,它最初作为糖果店吸引儿童的玩具,后因体现镜面反射原理被学校引入教材。而在中国,最初为达官贵人私室珍藏,随闭关锁国政策瓦解和工业发展,19世纪中叶渐普及至民间,成为胡同摊贩常见玩具。

1819:布鲁斯特发表《万花筒论》,详细介绍了他的发明以及一些变体,也提及可以在幻灯机上使用的万花筒,让更多观众同时观赏,如此观众在屏幕上看到的就是典型的“运动图形动画”。

- Brewster D. 万花筒论[M]. 爱丁堡: 阿奇博尔德·康斯特布尔公司, 1819.

暗箱型万花筒 /干性(Chamber Scope):最早的万花筒类型,主体前端装着内有标的物(芯)被称为暗箱的盒子,通过旋转,使图案瞬息万变,赏心悦目。标的物是玻璃的碎片或珠子的叫做干性暗箱型。

暗箱型万花筒/油性 (Chamber Scope):万花筒的主体前端装者内有标的物(芯)被称为暗箱的盒子,通过旋转,使图案瞬息万变,赏心悦目。标的物为油的叫做油性暗箱型。

1858:约翰·戈勒姆(Gorham J)发明了一种变体,称为“彩色陀螺万花筒”,有两层可替换圆盘,面盘是有旋转对称图形的雕刻镂空圆盘,底盘是彩色饼状图圆盘或彩色异型卡片,当快速转动时能看到类似万花筒的效果。

- Gorham J. 彩色圆盘的旋转有助于研究和谐着色的规律,也有助于将物体的图像复制成千变万化的组合[J]. 显微镜学会与期刊汇刊, 1859, 7: 69-76.

after 20世纪

1980s:美国当代艺术家结合油性介质、偏振滤光等技术,使万花筒呈现如极光、彩虹等超现实景观。偏振型万花筒(Polarlizing Scope/变化滤光器):在 2 枚滤光器之间放上揉皱的塑料膜,利用它产生偏差光。通过偏光滤光器形成象彩虹、甚至极光一样不可思议的图像。和其它类型的万花筒相比,偏光型需要较强的光线。

1990s:日本艺术家起尝试艺术化制作,手工玻璃球“艺术子弹“成为独特创作形式。弹子型万花筒(Marble Scope):代替标的物的是有花纹的玻璃球,通过旋转玻璃球使图案变化,玻璃球由艺术家们手工制作出来,由于使手工制作所以每一个作品都使独一无二的。

1996:日本万华镜俱乐部成立,推动艺术化创作。

万花筒的其他变体

发明时间不详:婚礼型万花筒(Wedding Scope):在两个筒的中央装有标的物,一侧的筒由 2 片镜片组成,而另一侧通常由 3 片组成。俩个人可从两端同时欣赏,多作为祝贺结婚的礼物赠送,从而得到婚礼万花筒的称呼。

发明时间不详:望远万花一体型(Teleido Scope)在组合好的镜片前装有透明球体的万花筒。不用珠子,而采用透明的球体(丙烯球或水晶球),构造非常简单,却能展现奇妙的映象世界。因结合了望远镜( Telescope )和万花筒 ( Kaleidoscope)为一体,因此称为望远万花一体型。

发明时间不详:八音盒万花筒(Music Box Kaleidoscope):利用余音盒发条的旋转使图像变化,既满足了视觉上的享受,又带来听觉上的快感。结合音乐盒与万花筒的技术发展脉络,它可能诞生于19世纪末至20世纪初。

蜻蜓型万花筒:不用万花筒通常使用的镜片,只装有带切口的玻璃片。透过它所看到的景色,同样的图像会变成无数多个。这是在万花筒诞生之彰就有的视觉玩具,玻璃片多是被切成格子状的,也有的是切成龟甲状或只是纵向切割。被切割的玻璃片看起来象蜻蜓的眼睛(复眼),所以被称为蜻蜓型。

21世纪

2010s:AR、AI技术与万花筒融合,衍生数字艺术作品。