1920年代

好莱坞成为了我们今天所熟知的电影之都,纽约成为当时美国动画的集中地,动画制作已经形成一个独立的行业,规模更大的动画工作室逐渐取代像麦凯这样的个人动画艺术家。

而在其他刚启动电影动画事业的国家和地区,则以个人动画艺术家为主,他们也带来了早期的实验动画。

1920:

- 埃德温·卢茨(Edwin G. Lutz)撰写的《生动的卡通》(Animated cartoons)

- 正式介绍了动画术语“中间帧”(Inbetweening),

- 从人类对投影的探索开始梳理动画技术的发展史,

- 详细介绍了当时赛璐璐动画、剪切动画、纸偶动画等制作方式和工具,以及一些动画运动原理案例。

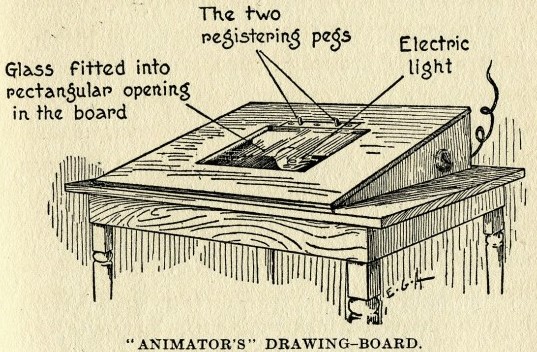

- 该书也介绍到梯形的、有玻璃板和电灯的动画透写台,未提及转盘结构。

- Lutz, E. G. (1920). Animated cartoons. New York: C. Scribner’s sons.

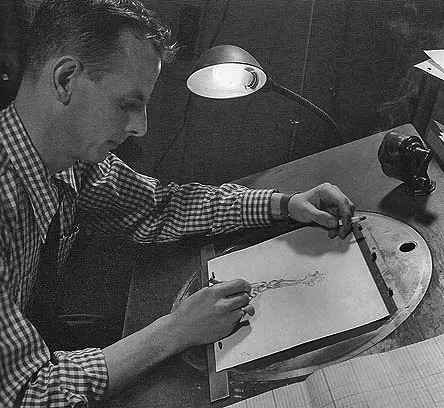

- 最早的转盘式动画透写台相传由布雷工作室(Bray Productions)的弗农·斯塔林斯(Vernon Stallings)在1920年代发明,但未能查到确凿时间和专利。可以确定的是,至1930年代,各大动画工作室都开发了各自的转盘动画桌,很大程度上方便了动画师的绘制工作。

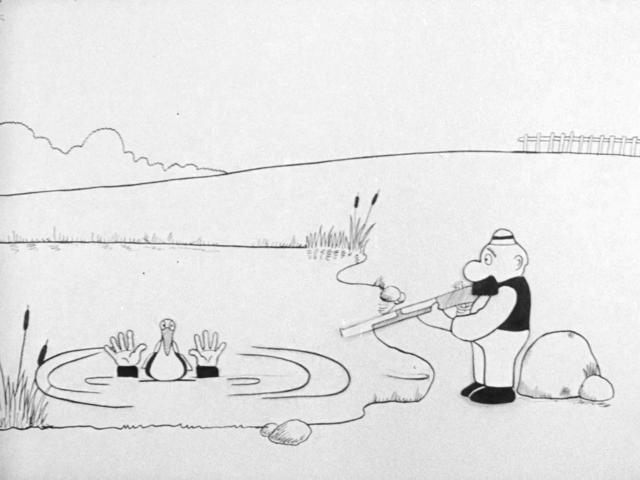

(约1920-30年代)

© J. J. Sedelmaier

© J. J. Sedelmaier

© John Canemaker

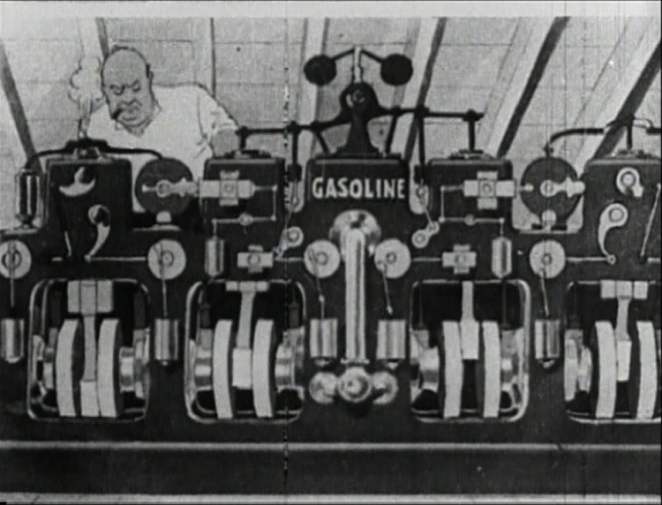

- 布雷工作室制作的《托马斯猫的首次亮相》(The Debut of Thomas Cat,1920)

- 通常被介绍为首部在美国制作的彩色动画片,使用“布鲁斯特色彩”(Brewster Color),可惜没有影像幸存。

- 梅兰芳主演的电影短片《天女散花》为表现“仙女腾云”场景,在胶片上叠印了云彩特效,可惜原片已毁于战火。

- 罗伯特·彼得森(Robert Storm Petersen)执导的《三个小人》(De tre små mænd,1920)

- 丹麦首部动画片

- 黑白无声动画。

- 奥雷尔·佩特雷斯库(Aurel Petrescu)执导的《月球上的傻瓜》(Păcală în Lună,1920)上映

- 罗马尼亚首部动画片

- 黑白无声电影,融合手绘动画和剪切动画技术,无影像幸存。

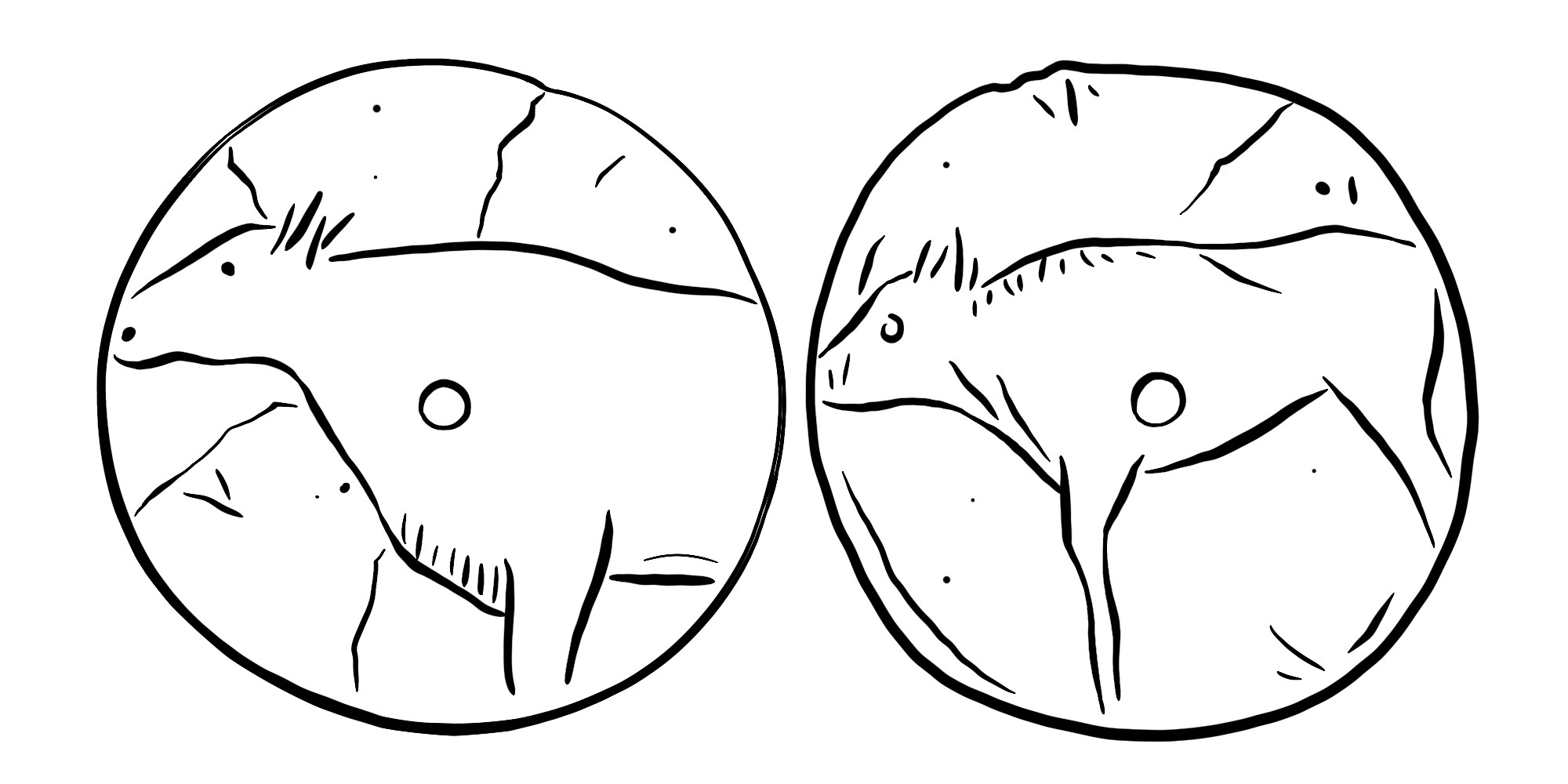

- 约1920年,厄本运动图像工业公司推出一款极端的费纳奇镜式动画投影机“螺旋作图”(Spirograph)。

- 也有说1921年,和约1923年的,如果你有更确凿信息,欢迎提供

- 每张图像盘可存放1200帧无声电影,但硬质圆盘作为电影动画的存储介质显然已不符合时代。

- 有趣的是,再过几十年,影视动画又将迎来另一个圆盘式存储媒体时代。

1921:

- 德国的几位先驱开创了后来被称为 抽象动画 和 运动图形动画(MG)的风潮,在一定程度上刺激了实验性的、非主流的动画技术发展。

- 沃尔特·鲁特曼(Walter Ruttmann)的首部抽象动画短片《灯光游戏:作品1号》( Lichtspiel: Opus I,1921)。

- 它有时候被介绍为首部德国动画,但这显然忽视了此前德国的广告和教育动画。

- 他使用了一种后来被称为“玻璃绘动画”的特殊技术,使用慢干的油性颜料直接在玻璃上绘画,通常是使用几块玻璃重复清洗绘画,或直接在上一帧画面中修改,玻璃的透光性和油性颜料的特殊质感让玻璃绘动画拥有独特的艺术风格。

- 由于操作困难,这是一种很少人使用的动画技术。

- 汉斯·里希特(Hans Richter)创作了一部黑白配乐抽象动画片《节奏21》(Rhythmus 21,1921)。

- 奥斯卡·费钦格(Oskar W. Fischinger)发明了一种“蜡切片机”,使垂直切片机与电影摄影机的快门同步,高效地制作蜡和粘土横截面渐变的抽象动画。

- 沃尔特·鲁特曼(Walter Ruttmann)的首部抽象动画短片《灯光游戏:作品1号》( Lichtspiel: Opus I,1921)。

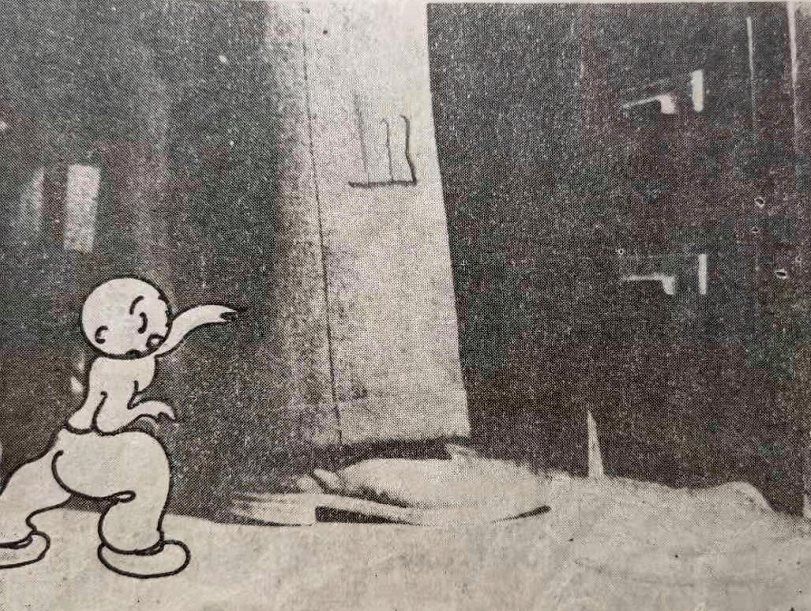

- 弗莱舍兄弟离开布雷工作室,在纽约成立了自己的工作室,同年制作的《走出墨水池:模型》(Out of the Inkwell episode Modeling,1921)。

- 把粘土动画和手绘动画结合在一起,其粘土角色在具象和抽象之间夸张变形,这类形式后来被称为“自由式粘土动画”,要求动画师有很好的塑形技术。

- 布雷工作室推出了戈德曼(F. Lyle Goldman)执导的医学教育动画《人的声音》(The Human Voice,1921),

- 随后陆续制作和发行了多部类似主题的动画,它们多数使用真人实拍、传统手绘动画、剪切动画和定格动画等综合技术制作。

- 事实上,自电影诞生之初,医学届便尝试将其用于教育目的,但早期的电影技术难以胜任相关拍摄,手绘、剪切、模型等动画技术反而可以提供更清晰的图像和说明。

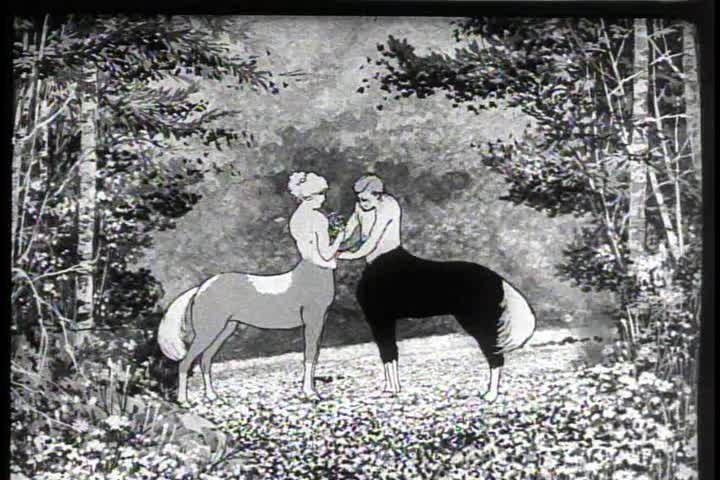

- 麦凯的《飞屋》(The Flying House,1921)和《半人马》(The Centaurs,未公开发行,可能未完成)展示了领先同时代动画片的技术和质量。

- 但在1920年代,个人动画师已经很难与新兴的,以工作室形式运营的对手竞争,这导致了麦凯的黯然退场。

- 阿尔弗雷多·塞里(Alfredo Serey)和尼古拉斯·埃斯奎罗(Nicolás Martínez Esquerro)制作的智利首部动画短片《总统命令的传递》(La transmisión del mando presidencial,1921)上映

- 是一部黑白无声传统手绘动画,仅4帧图像幸存。

1922:

- 弗兰克·威廉姆斯(Frank Williams)开发的抠像合成技术在卫斯理·拉格斯(Wesley Ruggles)执导的电影长片《野蜜》(Wild Honey,1922)中成功应用。

- 利用胶片的特性,演员在黑色背景上被拍摄(后来也用了白色或蓝色背景),然后在高对比度胶片上多次复印,直到获得理想的拷贝,再翻转用作遮罩,通过胶片打印机把图像打印在一起。

- 威廉姆斯在数年前便开始实验该技术,但由于早期摄影机、打印机和胶卷等一系列问题,一直拖延到1922年才实现。

- 它后来被称为“威廉姆斯过程”(Williams Process),在接下来的十几年里被很多部电影使用,尽管可能伴随一些恼人的光晕效应。

- 纳特·德夫里奇(Nat G. Deverich)和哈里·费尔罗尔(Harry K. Fairall)执导的《爱的力量》(The Power of Love,1922)

- 首部向公众发行的立体电影长片,使用浮雕立体技术。

- 首部拥有双结局、可供观众即时自选观看的“交互电影”,

- 两个结局使用二维拍摄,观众可通过选择遮盖立体眼镜的红色或绿色镜片观看不同结局。立体电影在1920-1930年代陆续有零碎探索,但由于技术并未成熟,只是短暂地引起观众的兴趣。

- 赫伯特·卡尔姆斯(Herbert Kalmus)等推出了“技术色彩2代”( Technicolor II ),

- 从加色法转变为减色法,投影胶片由两个颜色的胶片粘合在一起,解决了对齐问题,是第一种无需特殊电影投影机的色彩电影技术,但粘合的胶片会因为重复使用出现气泡问题,也容易出现刮痕。加上技术限制和高昂的费用,很少有影片完全采用 Technicolor II 拍摄

- 富兰克林(Chester M. Franklin)执导的《海逝》(The Toll of the Sea,1922)是首部使用“技术色彩2代”的电影长片。

- 有报道称,匈牙利动画先驱安多·魏宁格(Andor Weininger)制作了现存最早的动画片故事板。

- Márton O.(2011).Vissza a szülőföldre! Back to the Homeland!. 10th Kecskemét Animation Film Festival.

- 华特·迪士尼(Walter Disney)创立了他的第一家电影公司“欢笑影片”(Laugh-O-Gram Films),开始制作其首部动画短片《爱丽丝梦游仙境》(Alice’s Wonderland,1923),

- 真人实拍+传统手绘混合,通过白色背景拍摄真人角色,再和手绘动画序列合成在一起,但该公司次年就宣布破产。

- 约1922-1927年间,上海成为中国电影动画的启航地,我国动画先驱万氏兄弟、杨左匋、黄文农、秦立凡和梅雪俦等人制作了中国最早的几部动画短片。

- 《舒振东华文打字机》(约1920年代初):

- 通常被介绍为首部广告动画片,由万氏兄弟受商务印书局委托制作,

- 制作时间有说1920年、1922年和1925年,但各种资料都只来自回忆或转述,关于该动画的制作时间难以考证,仅可确认舒振东华文打字机于1922年申请专利。

- 《暂停》(1923)、《大闹天宫》(1923)、《武松打虎》(1923):

- 上海英美烟公司聘请杨左匋制作。

- 杨左匋在1923-24年间任职于上海英美烟公司的滑稽影片画部。该部门为制作烟草公司的广告动画而成立,直接引入西方现有技术和设备制作动画。他在1924年赴美学习,后来加入了迪士尼动画,在国内鲜为人知。

- 《过年》(1924):

- 上海英美烟公司制作的动画。

- 英美烟公司影片部之内容[N]. 申报, 1923, 7-3(5).

- 《狗请客》(1924):

- 中华影片公司委托黄文农制作的,结合真人实拍+传统手绘动画技术的“活动钢笔画影片”;

- 黄文农随后与朋友成立了中国画片公司,并计划制作动画片《西游记》,但未见成片,1925年之后彻底离开了动画制作。

- 佚名. 钢笔画影片将制成[N]. 申报(本埠增刊), 1924, 6-4.

- 《球人》(1926):

- 大中华百合公司委托秦立凡制作,结合真人实拍+传统手绘动画技术,

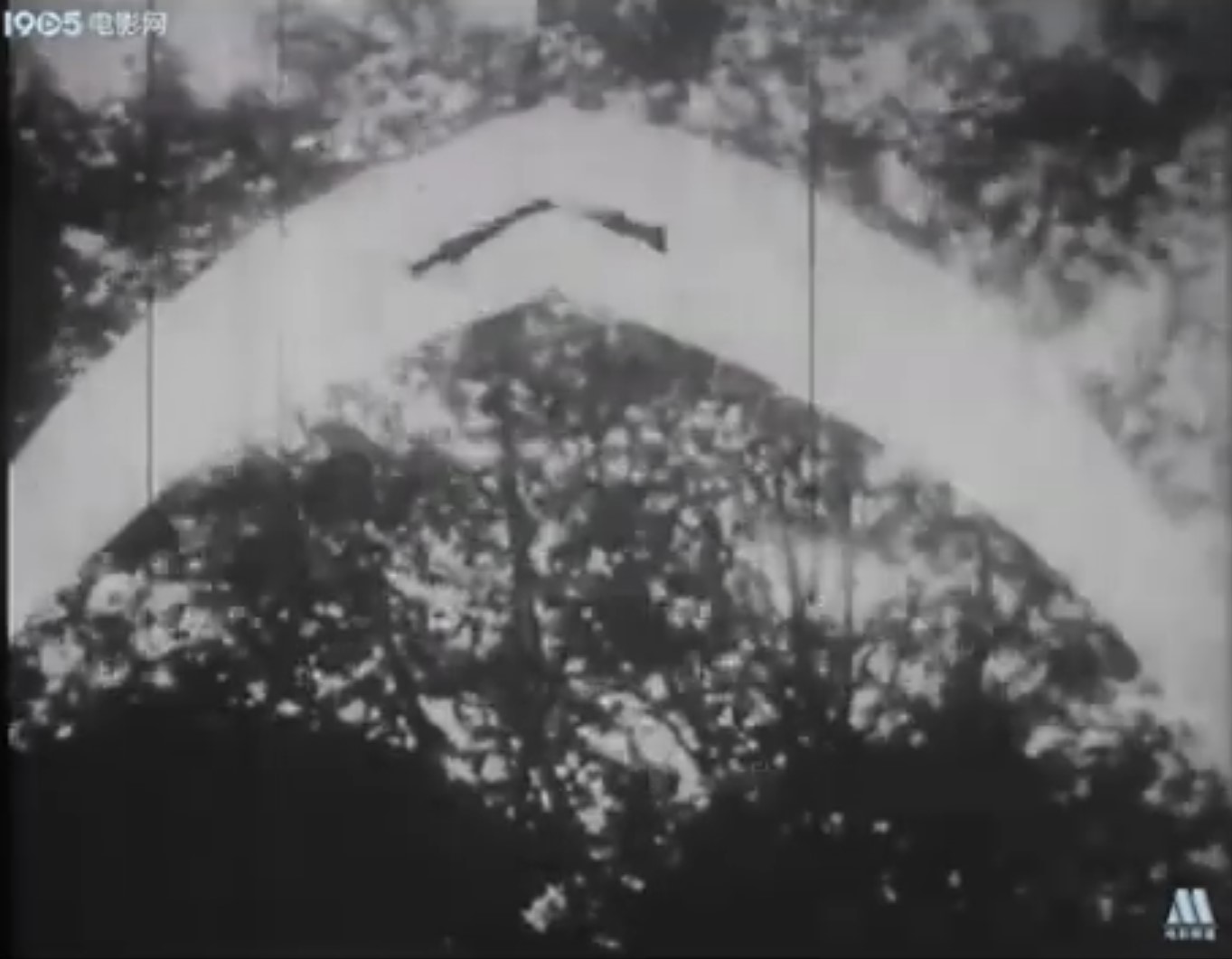

- 该片留下了现存最早的中国电影动画图像。

- 佚名.大中华百合电影滑稽画[N]. 申报(本埠增刊), 1927, 5-8.

- 《纸人捣乱记》(1926-1930?)、《大闹画室》(1927-1928?)和《一封书信寄回来》(1927-1928?):

- 《纸人捣乱记》和《大闹画室》有时候被认为是同一部动画短片,但也很可能是两部不同的动画。

- 万籁鸣在回忆录中提及《纸人捣乱记》是他们万氏四兄弟的首部动画片,但完全没有提及长城画片公司和梅雪俦。

- 而1927年的《申报》关于《大闹画室》的报道介绍到:该片的导演是旅美华侨梅雪俦,曾参与弗莱舍兄弟《走出墨水》系列的动画制作,回国后成为长城画片公司的创办人之一,他与万古蟾等人合作制作了《顽皮星君》和《大闹画室》。

- 紫.长城画片公司[N]. 申报, 1927, 5-11(3).

- 佚名.长城公司《大闹画室》在美开映[N]. 申报(本埠增刊), 1927, 9-30.

- 《大闹画室》

- 通常被介绍为中国自制的第一部真人实拍+传统手绘动画片,制作时使用了一种自制的类似于转描镜的设备,没有影像幸存。

- 孙立军. 中国动画史[M]. 北京: 商务印书馆, 2018: 20.

- 《一封书信寄回来》

- 由梅雪俦执导,长城画片公司制作,万古蟾参与绘制,部分史料提到他可能独立完成该片。

- 1927年5月10日《申报》报道提及梅雪俦团队筹备的《一封书信寄回来》“业已筹备绘制”,该片将延续《大闹画室》的滑稽风格,计划于同年8月与《大闹画室》一同首映。

- 没有影像幸存,部分学者对影片是否真实完成存在争议。

- 《纸人捣乱记》和《大闹画室》有时候被认为是同一部动画短片,但也很可能是两部不同的动画。

- 《舒振东华文打字机》(约1920年代初):

1923:

- 塞西尔·戴米尔(Cecil B. DeMille)执导的电影长片《十诫》(The Ten Commandments,1923)

- 带来了已知首个仿真的海水特效动画,

- 使用切开的明胶(也有说是果冻),模拟红海分离的水墙效果,技术总监罗伊·波默罗伊(Roy Pomeroy)设计了一个移动遮罩系统,从而允许真人镜头通过双重曝光与之合成。

- 移民至法国的弗拉季斯拉夫·斯塔列维奇发布了定格动画短片《夜莺之歌》(La voix du rossignol,1923)。

- 首次将多平面摄影与模型位移结合。例如夜莺飞行时,背景分层移动并配合模型翅膀的周期性摆动,形成流畅的运动模糊效果。

- 使用百代模版着色技术。

- 弗莱舍兄弟制作了一部科学知识说明动画《爱因斯坦相对论》(The Einstein Theory of Relativity,1923),以回应《美国科学人》发表的一篇文章,指无声电影向公众展示相对论这样的科学教育内容不会成功。

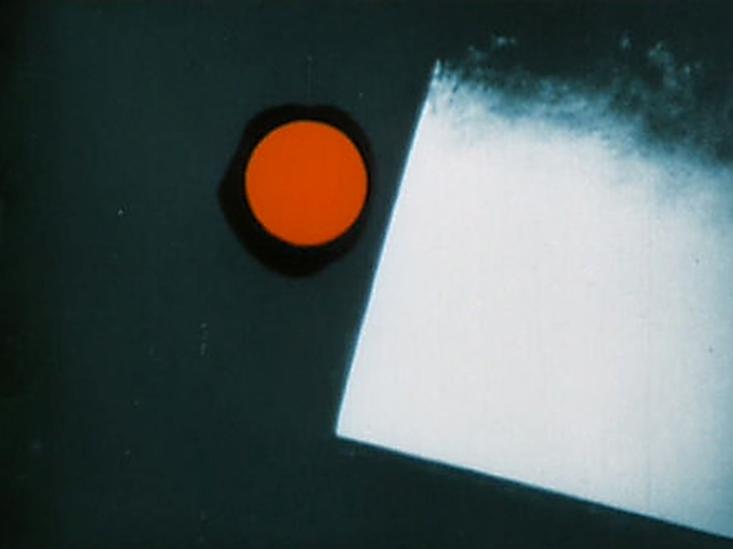

图源: Timeline of Historical Film Colors

- 狄克·灰默(Dick Huemer)加入了弗莱舍工作室,并进一步发展了他的“中间帧系统”,

- 这逐渐成为一种培养新人的好方法,很多著名动画师都是从“中间人”(也称中割人、补帧人)成长出来的,但随着动画产业的继续发展,也有大量的“中间人”长期拿着最廉价的报酬密集劳动,直到无法坚持退出行业。

- 华特·迪士尼和他的兄弟罗伊·迪士尼(Roy Disney)在美国洛杉矶创立“迪士尼兄弟卡通工作室”(Disney Brothers Cartoon Studio),如今一般简称“迪士尼动画”,他们将在动画史上留下大量足迹,尽管荣誉与争议并存,但迪士尼动画在100年之后依然是美国动画的领军者之一。

1924:

- 弗莱舍工作室推出“唱歌的车”动画短片系列,其中的《噢,梅宝》(Oh Mabel,1924)

- 成为首部有声动画片。

- 弗莱舍引入了著名的弹跳球字幕动画,引导观众跟随音乐节奏唱出歌词,但该动画事实上是由工作人员挥动一根带有发光球的长棒,通过高反差胶片直接拍摄的。

- 维京·埃格林(Viking Eggeling)自1921年开始制作的运动图形动画短片《对角交响曲》(Symphonie diagonale,1924)终于完成。

- 因艾格林的执着多次重拍,在使用技术和视觉风格上均具开创性。使用剪纸和锡箔图像逐帧拍摄,尽管在技术上依然属于剪切动画,但由于完全脱离自然主义风格,其所有运动实际上需要作者重新创造。

- 该片1922年一个中期版本曾放映,最终版于1924年私下向一些人放映,1925年为公开首映时间。

- 伊旺·塞鲁里埃(Iwan Serrurier)发明了电影胶卷编辑设备“莫维奥拉”(Moviola)

- 允许剪辑师在剪辑电影胶卷时从一个更大的视窗观看电影。

- 它最初是作为家用电影机开发的,但高昂的售价影响了其销售,后来改装成面向专业工作室的胶卷剪辑设备,迅速被多家公司采用,并陆续开发出更多版本。

- 威廉·凯利(William van D. Kelley)推出了“凯利色彩”(Kelleycolor),基于2色减法拍摄,然后分层转印到胶片。

1925:

- 哈里·霍伊特(Harry O. Hoyt)执导的电影《失落世界》(The Lost World,1925)

- 威利斯·奥布莱恩(Willis H. O’Brien)开创了复杂的动物定格动画技术。

- 使用特制的恐龙动画偶,拥有逼真外观和内骨骼,可执行较复杂的动作、表情和反映受伤表面。

- 恐龙和真人实拍画面最初是通过分屏方式组合的,但随着拍摄的推进,奥布莱恩引入移动遮罩等技术,把两者直接合成在同一画面。

- 现存捷克斯洛伐克首部动画短片《两个人和一只狗》(Vizte vše, co tropí dnes kluci dva a jeden pes ,1925)上映。

1926:

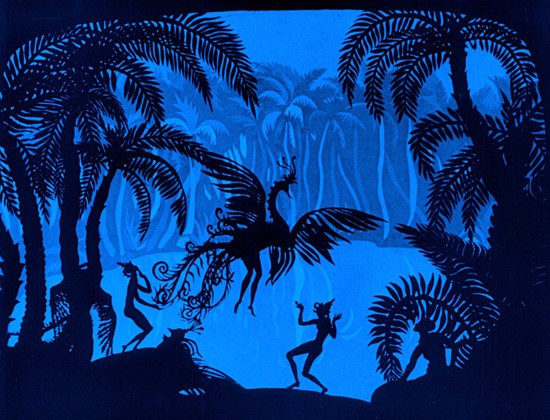

- 洛特·赖尼格(Lotte Reiniger)的剪影动画《阿基米德王子历险记》( The Adventures of Prince Achmed,1926)

- 成为现存世界上首部动画长片,也是德国首部动画长片。

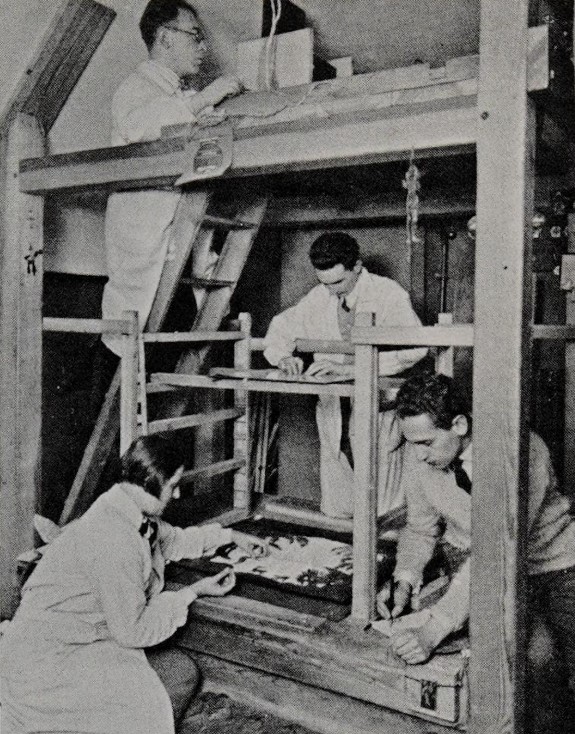

- 赖尼格在拍摄动画时使用了已知最早的“多平面相机”。

- 一套包括多层可平移玻璃架和顶挂相机的设备,不仅可让平面图像通过分层拍摄模拟视差滚动和深度效果,也有利于处理复杂场景,成为传统动画片拍摄环节中的重要技术,直到被数字动画合成软件取代。

- 赖尼格在其专著《影子木偶、影子戏和影子电影》(Shadow Puppets, Shadow Theatres, and Shadow Films,1975)中分享了自己的技术,并介绍了一些传统皮影和机械皮影发展史。

- Reiniger L. (1975). Shadow Puppets, Shadow Theatres, and Shadow Films. Boston : Plays, Inc.

- 大藤信郎执导的黑白动画短片《马具田城的盗贼》(馬具田城の盗賊,1926)和《切纸细工西游记孙悟空物语》(切紙細工西遊記孫悟空物語,1926)

- 制作:自由映画研究所

- 日本“千代纸动画”的最早案例。

- 从技术上也可归类为剪切动画,但千代纸的视觉效果使其具有明显的日本风格。

- 在20世纪前期常被使用,后随赛璐璐动画的普及而逐渐消失,直到被后来的计算机动画技术重新引入。

- 1927年,大藤将这种千代纸技法作为自己的标志,创立了“千代纸映画社”(千代紙映画社)

- 1929年在东京涩谷区上原建立了自己的工作室,作为自己动画制作的基础。

- 尽管使用了色彩华丽的千代纸,但战前时期的日本电影彩色技术尚未成熟,大藤的动画片仍为黑白画面。

- 大藤的作品最初是由配给“中央电影社”(中央映画社)负责上映的,与一流的外国电影一起在影院公映,后来他还开始制作文部省的教育电影和军队的委托作品。

- 弗莱舍工作室大卫·弗莱舍执导的(Dave Fleischer)的动画短片《我肯塔基州的老家》(My Old Kentucky Home,1926)

- 可能是最早尝试“唇型同步”的动画。

- 拉乌尔·沃尔什(Raoul Walsh)执导的《光荣何价》(What Price Glory?,1926)

- 已知首部正式在字幕上使用术语“特效”(Special Effects)的电影长片,

- 当时泛指电影拍摄时所有制作特殊效果的技术。

© Lotte Reiniger

© 自由映画研究所 1926

- 华纳兄弟于1926年在美国创立华纳兄弟卡通(Warner Bros. Cartoons),成为美国动画黄金时代最重要的动画制作公司之一。

1927:

- 弗里兹·朗(Fritz Lang)执导的电影《大都会》(Metropolis,1927)

- 使用了德国摄影师尤金·舒夫坦(Eugen Schüfftan)开发的一种背投合成技术,后来被称为“舒夫坦过程”,使用一块特制的镜子来把真人演员“合成”到微缩布景中。

- 该技术可被理解为此前佩珀幻象、微缩模型和接景画的融合升级版,后来被很多电影使用,直到21世纪被数字合成技术取代。

- 艾伦·克罗斯兰(Alan Crosland)执导的《爵士歌手》(The Jazz Singer,1927)

- 首部引入同步对白的电影,

- 使用“维塔声音” (Vitaphone)系统,它成功引起观众的兴奋,并对促进有声电影的推广起到重要作用。

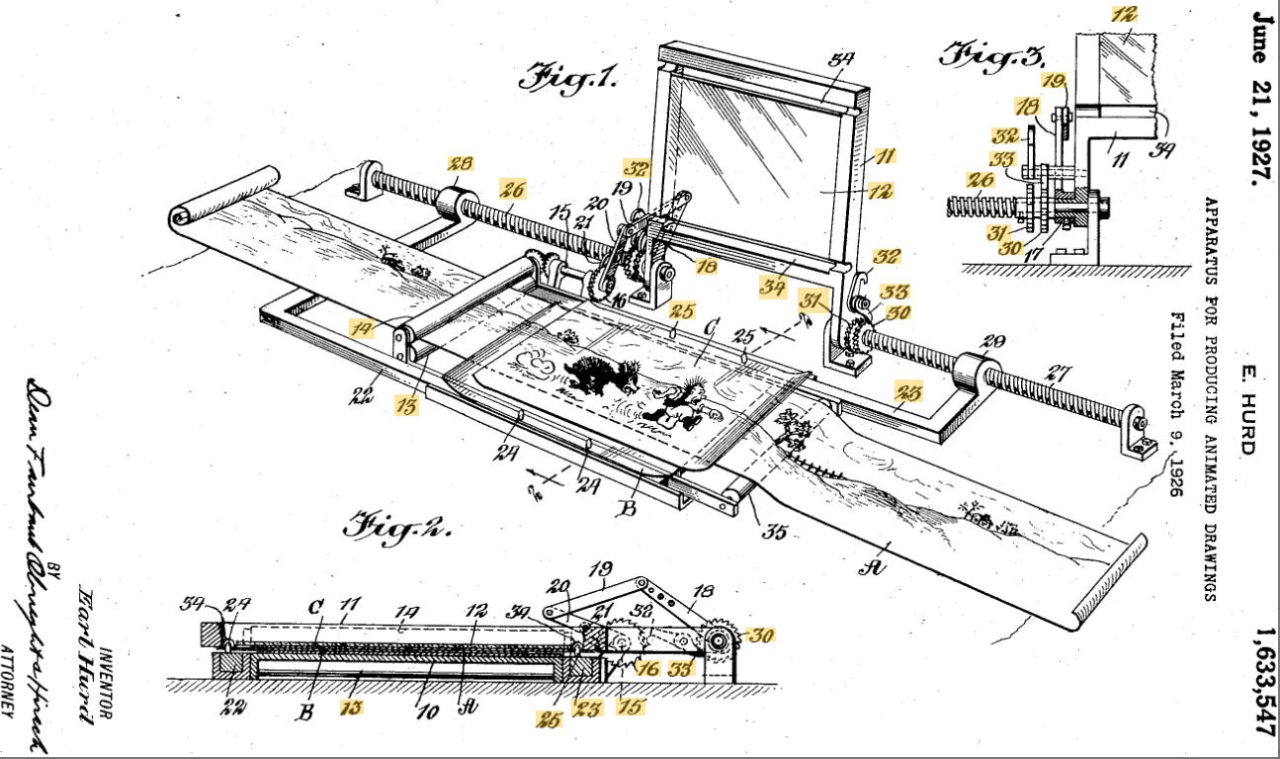

- 伊尔·赫德(Earl Hurd)获得了一种针对使用长卷背景画的赛璐璐动画拍摄台的专利,

- 通过自动推进系统提供更流畅的背景平移运动。

- Hurd E. APPARATUS POR PRODUCING ANIMATED DRAWINGS: US1633547[P]. 1926-3-9申请,1927-06-21获得.

- “技术色彩”升级到3代,被称为“Technicolor III”,

- 该技术基于双色减法,沿用第二代的相机系统,将红绿两路画幅分别记录在黑白底片的同一画框中。与二代不同的是,这两种画幅通过染料转印或浸染工艺被合并到正片的同一画面上,取代粘合胶片。

- 罗伊·尼尔(Roy William Neill)执导的《维京人》(The Viking,1928)是首部采用该技术的电影。

- 在商业上很受欢迎,促进了彩色有声电影的短暂繁荣,但该公司的产量难以应对巨大需求。主要活跃年份为1927-1932年。

图源: Timeline of Historical Film Colors

1928:

- 保罗·特里(Paul Terry)在其合作伙伴阿梅迪·范博伦(Amadee J.Van Beuren)的“敦促”下制作了世界上首部同声动画短片《晚餐时间》(Dinner Time,1928),

- 由特里和约翰·福斯特(John Foster)执导,但并没有引起广泛影响。

- 范博伦意识到有声电影的潜力,但特里和当时不少业内人士一样,对有声电影不以为然。

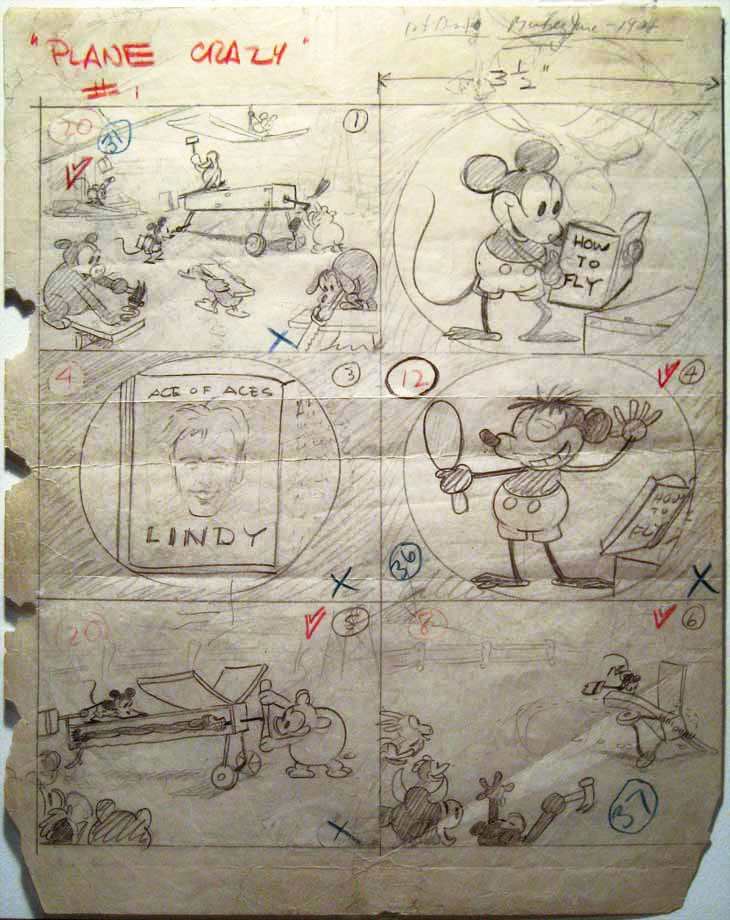

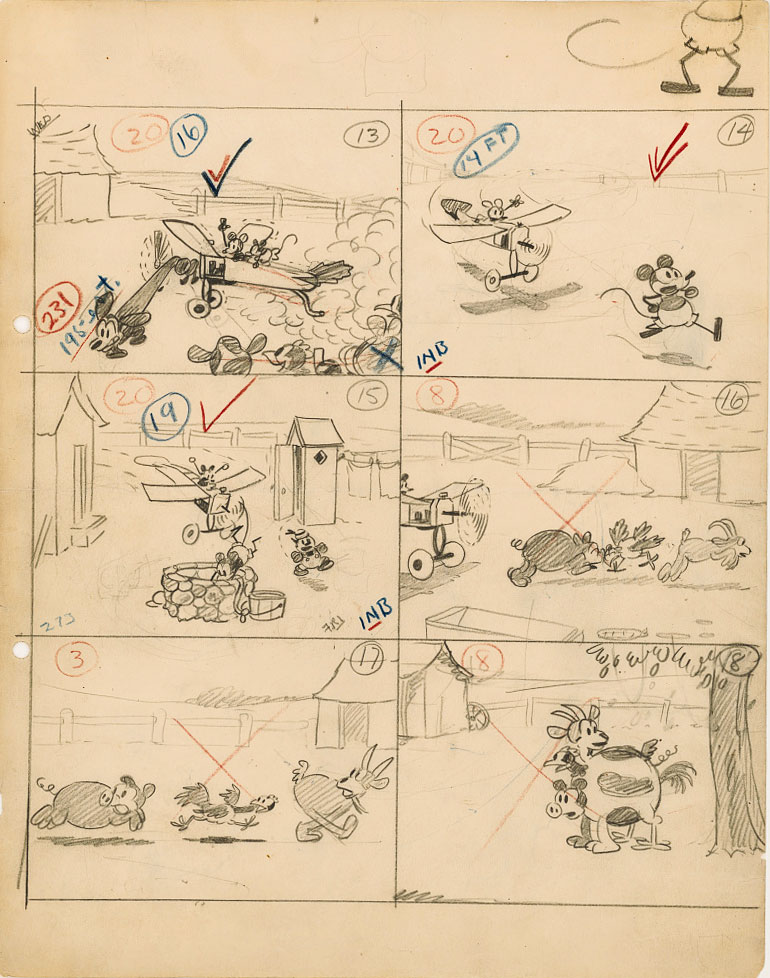

- 士尼动画制作的米奇老鼠首部动画短片《疯狂飞机》(Plane Crazy,1929)试映,

- 由迪士尼和乌布·伊沃克斯(Ub Iwerks)执导,但试映后未能找到发行商。

- 首席动画师伊沃克斯为其绘制的原始故事草图,后逐步演变成迪士尼动画的故事板流程。

- 他们继续制作了同声动画片《汽船威利》(Steamboat Willie,1928),也是首部具有完全后期配乐的动画片,

- 采用的是美国商人帕特·鲍尔斯(Pat Power)的声音系统“辛尼风”(Cinephone),是李·福里斯特“风诺电影”声音系统的克隆版。

- 当迪士尼第一次尝试将录音与电影同步是,节奏完全对不上,后来他也使用了“弹跳球”引导演奏的节拍,让动画获得更好的声影同步效果。

- 该片让米奇迅速成为美国最受欢迎的卡通明星之一。

- 随着有声动画的发展,尽管沙利文后来仓促地为菲力克斯猫加入声音,米老鼠很快便取代了它的地位。

- 迈克尔·柯蒂兹(Michael Curtiz)执导的电影《诺亚方舟》(Noah’s Ark,1928)

- 一场洪水特效镜头造成了3名临时演员溺水身亡,另有十几人不同程度受伤,“特技安全条例”随即被编写并在美国实施。

- 这促使了电影行业寻找更好的替代方案,这将是一个漫长的旅程,而动画技术在其中扮演了重要角色。

- 张石川执导的《火烧红莲寺》,

- 万事兄弟参与了制作,以传统手绘动画技术制作了一些“施法”“气功”“御剑”等各种被“白光”环绕的特效动画。

- 随着该片的热播,类似的武侠神怪片在中国风行一时,以一种有趣的方式表现了中国人的奇幻武侠片。

- 杨小仲执导的《大侠甘凤池》(1928)等也涉及类似的“御剑”特效。

© Library of Congress

- 沃尔特·兰茨(Walter Lantz)在美国创立沃尔特·兰茨制作(Walter Lantz Productions),

- 实际运作至1972年,是环球影业的主要动画供应商,如今作为环球旗下子公司负责处理该工作室的角色和电影版权。

1929:

- 沃尔特·兰茨(Walter Lantz)执导的动画短片《稳定波》(Permanent Wave,1929)

- 比尔·诺兰(Bill Nolan)在该片中展示了精彩的“橡胶软管动画”技术,他被认为是该技术的引入者。

- 这是美式动画的第一个标准化风格,最开始是动画师为寻找一种在既能减少绘画难度和耗时,又能表现足够生动有趣的动作运动而摸索出来的一种方法。

- 菲力克斯猫的动画是最早的例子之一,其他制片厂很快便开始模仿和改进这种技术,逐渐形成了独特的动画风格。

- 但随着迪士尼现实主义动作表现风格的成功,好莱坞的发行商开始要求其他制片厂跟随,橡胶软管动画在 1940年代后退出主流舞台,偶尔作为一种复古或怀旧风格出现。

- 迪士尼(Walt Disney)开始了一个被称为“愚蠢交响曲”的动画短片计划,

- 他执导的《骷髅舞》(The Skeleton Dance,1929)是该系列的第一个短片,

- 迪士尼动画在接下来的10年间一共制作75部短片,以试验不同的技术流程、工具、设备、技巧、角色和叙事等,并把这些经验用于其动画长片。

- 巴西现存最古老的动画短片,路易斯·西尔(Luis Seel)和若昂·斯塔马托(João Stamato)执导的《丑猴子漂亮猴子》(Macaco Feio… Macaco Bonito,1929)上映,是一部赛璐璐黑白无声动画。

- 20世纪前期实验动画代表人物之一的莱伊(Len Lye)制作了他的首部电影动画《图萨拉瓦》(Tusalava,1929),使用手绘动画技术绘制了一部“非主流”动画片。

- 由美国电影艺术与科学学院开启了第一届奥斯卡奖

- 最初名为“美国电影艺术与科学学院奖”,1939年之后才开始正式使用“奥斯卡”一名,

- 威廉·韦尔曼(William A. Wellman)执导的电影长片《翼》(Wings,1927)获“最佳工程效果奖”,以表彰特效技术对电影的贡献。但直到1938年,该奖项从未再次颁发。

- 《翼》同时获得了第一届奥斯卡最佳影片。