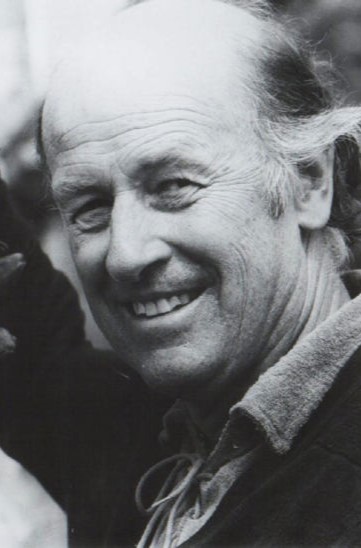

动物特效动画大师

雷蒙德·弗雷德里克·哈里豪森(Raymond Frederick Harryhausen)

出生:1920年6月29日,美国加利福尼亚州洛杉矶。

逝世:2013年5月7日,英国伦敦,享年92岁。

雷蒙德·弗雷德里克·哈里豪森(Raymond Frederick Harryhausen),通常以昵称 雷·哈里豪森(Ray Harryhausen)为人所知。

早年启蒙与职业起点

- 1933年:

- 电影《金刚》激发了他对定格动画的兴趣,青少年时期开始自制木偶模型并拍摄短片。

- 1940年代:

- 加入乔治·帕尔(George Pal)的动画团队,参与制作木偶短片《捷足先登》(Tulips Shall Grow,1942)

技术突破与成名作

- 1949年:《巨猿乔扬》(Mighty Joe Young,1949)特效师

- 大猩猩的特效动画由雷·哈里豪森(Ray Harryhausen)、彼得·彼得森(Pete Peterson)和马塞尔·德尔加多(Marcel Delgado)负责,威利斯·奥布莱恩担任特效监制。

- 哈里豪森首次独立担任特效师,影片获奥斯卡最佳视觉效果奖,奠定其行业地位。

- 大猩猩的定格动画比1933年的《金刚》具有更丰富的动作和表情细节,甚至带有喜剧效果,使用了6-7个不同尺寸和内部结构的大猩猩定格动画偶。

- 1953年:《原子怪兽》(The Beast from 20,000 Fathoms,1953)主特效师

- 首部以怪兽为主题的特效片,开创“怪兽电影”类型,影响后世如《哥斯拉》等作品

黄金创作期(1950-1980年代)

- 1958年:《辛巴达七航妖岛》(The 7th Voyage of Sinbad,1958)导演/特效师

- 首次使用全彩定格动画技术,创造骷髅战士等经典形象。

- 1963年:《杰森王子战群妖》(Jason and the Argonauts,1963)导演/特效师

- 哈里豪森使用他们新开发的一种真人+定格动画特效技术 “动态动画 ”(Dynamation) ,利用背投把真人镜头和定格动画组合在一起,

- 其打斗镜头成为首次真人演员和定格动画偶如此紧密地“交互”。

- 被视为定格动画巅峰。

- 1960年代起:

定居伦敦,与导演泰瑞·吉列姆等合作,推动欧洲特效电影发展。

- 1977年:《辛巴达穿破猛虎眼》(Sinbad and the Eye of the Tiger,1977)

- 哈里豪森制作了一系列神奇的生物,但与同年上映的、引入了新兴的CG特效动画技术的电影相比,这让哈里豪森的动画魔法显得有点“过时”。

- 1981年:《诸神之战》(Clash of the Titans,1981)导演/特效师

- 融合希腊神话与创新特效,成为奇幻电影标杆

后期与遗产

- 1992年:获奥斯卡终身成就奖(戈登·索耶奖)

- 2003年:获好莱坞星光大道荣誉星

- 与托尼·道尔顿(Tony Dalton)合著自传《动画人生》(The Making of the Myth),并成立基金会保存其艺术遗产

行业影响

- 乔治·卢卡斯称其“为《星球大战》铺路”,

- 詹姆斯·卡梅隆称其“用双手创造数码时代前的奇迹”

- 尽管未涉足CGI,但其定格动画理念深刻影响现代特效

- 主张“适度真实”,认为“过度写实会削弱幻想魅力”,通过夸张与想象力构建奇幻世界

- 坚持手工制作模型,认为“触感与细节是CGI无法替代的”