| 影视特效:电影长片《星球大战:帝国反击战》(Star Wars: The Empire Strikes Back,1980)

- 导演:厄文·克什纳(Irvin Kershner),制作公司:Lucasfilm Ltd.

- 工业光魔的菲尔·蒂贝特(Phil Tippett)为该片开发了针对定格动画的运动控制系统“Go-Motion”

- 它需要使用类似于杖头木偶或自动偶的骨架模型,支撑杆被连接到马达上,然后马达连接到计算机上,模型依然按照传统的定格动画方法进行摆拍。计算机会记录运动轨迹,然后重新对模型执行自动运动,再控制相机在模型运动过程中拍摄,以产生更自然的运动和更好的运动模糊效果。

- 它标志着传统定格动画、运动控制技术和数字动画技术的融合。

- 蒂贝特随后创立了自己的工作室,继续专注于与各种动画偶相关的电影特效工作,在众多电影特效和定格动画项目中作出了重要贡献,即使其市场不断受到3D数字动画技术的挤压,但实体动画偶依然保有一席之地。

- 理查德·艾德伦德(Richard Edlund)发明的一种“四路光学打印机”随该片首次亮相,不仅加快了蓝屏抠像的过程,也节省成本,艾德伦德因此获🏆奥斯卡奖。

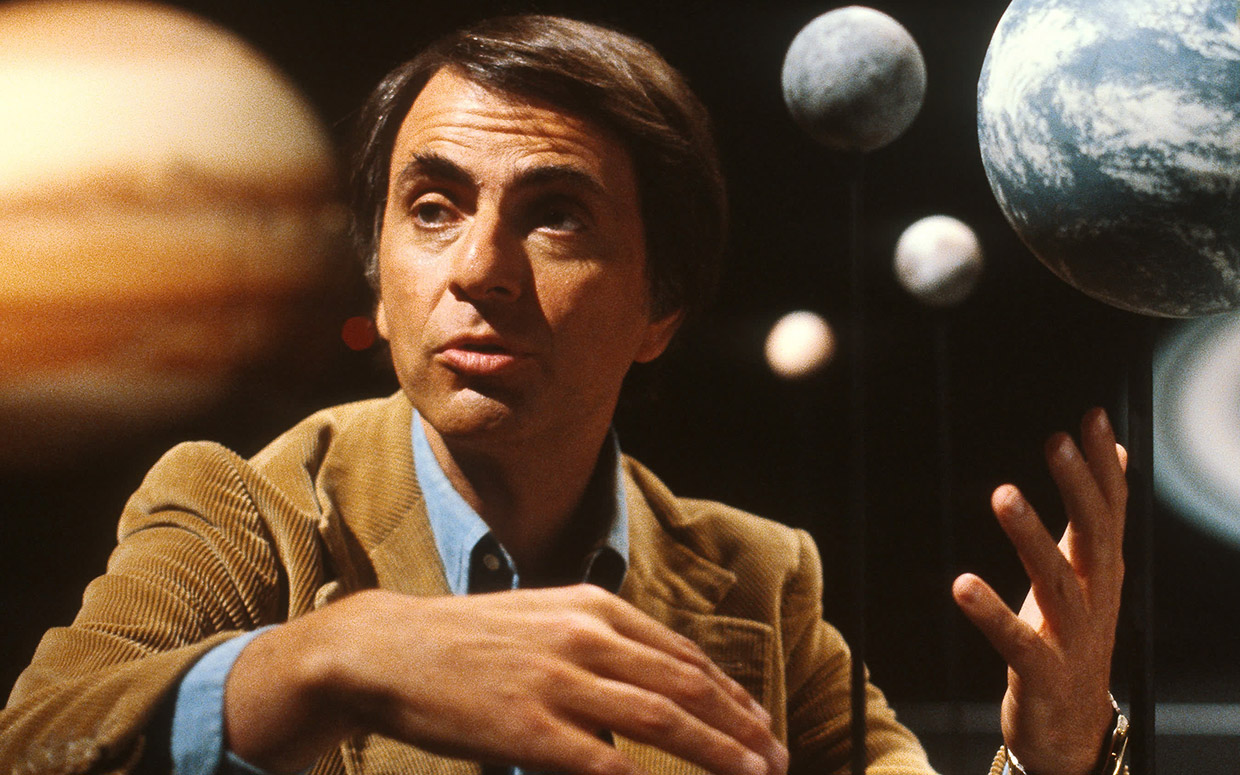

| CG动画:科普节目《宇宙:个人之旅》(Cosmos: A Personal Voyage,1980)

- 导演:Adrian Malone,制作:美国公共广播电视公司

- 詹姆斯·布林开始为《宇宙:个人之旅》制作CG动画,有时候会被误会为来自宇宙的影像。

- 其中一个星河CG动画片段有时候被介绍为第一个粒子系统CG动画(Ultimate History of CGI,2018),但更准确的说法可能是,第一个出现在电视节目里的,基于粒子系统的CG动画。

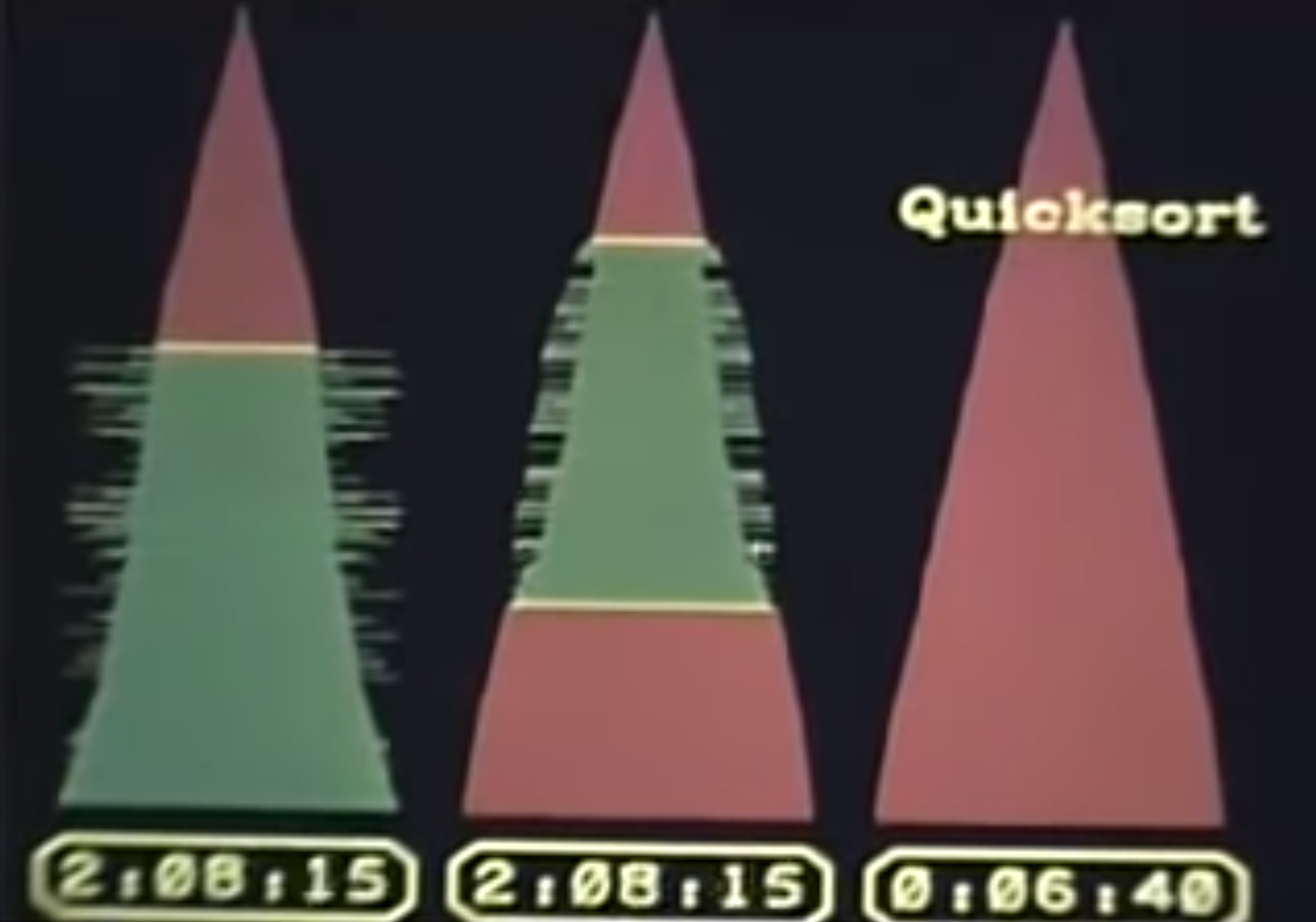

| CG动画:教育动画短片《分类》(Sorting Out Sorting,1980)

- 多伦多大学动态图形项目组的罗恩·贝克(Ron Baecker)制作

- 展示了CG动画技术在表述复杂数学和几何概念之时显然的优势。

| 传统动画+技术研究:汉纳-芭贝拉成为第一家探索CG动画系统的传统动画工作室

- 数字动画先驱马克·莱沃伊(Marc Levoy)在1970年代末曾尝试说服迪士尼动画引入数字动画系统但遭到拒绝,

- 后来汉纳-芭贝拉接受了这一挑战,莱沃伊在1980-83年间担任汉纳-芭贝拉动画实验室主任。

- 尽管最初的磨合并不顺利,甚至引发罢工,但后来动画师们还是学会了他的系统,

- 直到1990年代中被新一代软件取代。

| 传统动画+技术研究:日著名传统动画公司“东映动画”设立专门研究室,对使用数字动画技术制作动画片进行正式研究

- 据报公司于1974年便开始内部学习,1977年已面向未来影像技术革新方面的培训。

- 东映动画. 日本的计算机图像历史[EB/OL]. [2022-11-30]. https://www.toei-anim.co.jp/sp/ee_cgmovie/cghistory/.

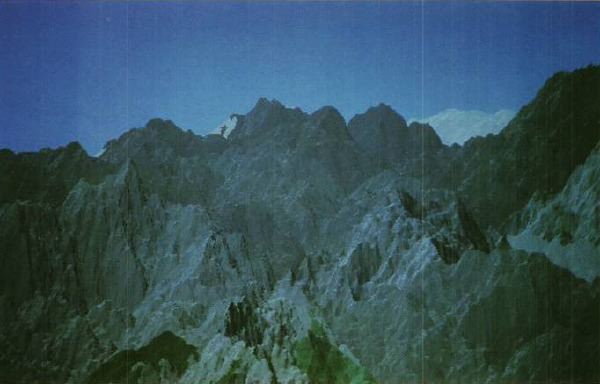

| 3DCGI技术研究:洛伦·卡彭特(Loren Carpenter)“分形技术”

- 波音的卡彭特在SIGGRAPH上展出动画短片《滑翔》(Vol Libre,1980),

-

成为世界上首部使用分形技术制作的CG动画短片,

- 使用他自己开发的软件,利用近10种不同的分形算法,制作了该片的自然景观。

-

- 卡彭特随即被邀请到卢卡斯的计算机图形小组工作,分形技术不仅促进了3DCG动画的制作,也是3D游戏动画的重要基础之一。

| 技术研究+CG动画:纽约理工学院计算机图形实验室(NYIT):

- 《NYIT Demo 1》:

-

展示了首部逼真模拟传统赛璐璐动画效果的CG动画短片

- 虽然图像质量未能达到电影所需的精度,制作成本的性价比也显然未能与传统赛璐璐动画制作相比,但这依然是一个重要的里程碑。

-

- 《NYIT Demo 2》:

-

展示了第一个原始的“照片真实感”变形动画。

- 艾德文·卡特姆(Edwin Catmull)和艾尔维·史密斯(Alvy R. Smith)发表了一种基于网格扭曲的“变形动画”算法。

- Catmull E, Smith A R. 3-D transformations of images in scanline order[J]. ACM SIGGRAPH Computer Graphics. 1980,14(3): 279–285.

-

NYIT Demo 1

© 1980 NYIT

NYIT Demo 2

© 1980 NYIT

| 技术研究+CG动画:数学应用集团3D动画软件“合成视觉”(Synthavision)

- 《MAGI Synthavision Demo 1》:

-

带来了首次描绘宇宙飞船的CG动画,

- 尽管在90年代之前,数字飞船还不足以替代实体模型飞船。

-

- 《MAGI Synthavision Demo 2》:

-

带来了第一个表现完美圆形物体滚动的3DCG动画。

-

🎉 重要CG动画/技术研发公司:卡尔·罗森达尔(Carl Rosendahl)等创立太平洋数据图像公司(PDI)

-

主要使用自己开发的软件制作CG动画,包括:

- 多边形扫描线渲染器“P2r”

- 交互式动画程序“E-motion”

- 动画脚本场景描述语言“Script”

- 照明工具“Led”等

- 在硬件设备选择方面更注重性价比,从而避开了因成本过高而倒闭的厄运;

- 在整个1980年代主要专注于为世界各地的电视台制作数字动画,后来成为梦工厂动画的主要制作商。

NYIT Demo 2

© 1980 NYIT

NYIT Demo 2

© 1980 NYIT

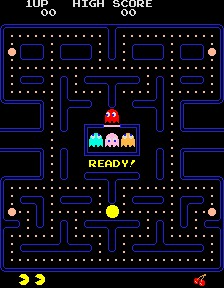

🎮《吃豆人》(パックマン,1980)

- 开发:Namco,发行:Namco、中途游戏公司,平台:街机、Atari 2600、Microsoft Windows等多平台。

-

第一个引入“过场动画”的视频游戏

- 早期的过场动画都是预制动画,为引导玩家进入游戏的预设故事背景而设,

- 也是视频游戏引入叙事功能的重要一步。

🎮《战区》(Battlezone,1980):

- 开发:雅达利,发行:雅达利、太东,平台:Atari 6502 Vector街机、Apple II、Atari 8-bit等多平台。

-

第一个真正可以自由漫游的视频游戏

- 这是传统影视动画片无法提供的体验,后来被称为“开放世界”。

🎮《疯狂攀登者》(Crazy Climber,1980)

- 开发/发布:Nichibutsu,平台:Arcade, Arcadia 2001, Atari 2600等;首发时间:1980-10.

-

第一款“攀爬游戏”。

- 这个类别后来更知名地被称为“平台游戏”,其特点是跳跃和在平台之间移动,而这两者在《疯狂攀登者》中都没有出现。

🎮《太空恐慌》(Space Panic,1980)

- 开发:环球(Universal),发行:Universal,平台:Arcade、ColecoVision、PV-1000。

-

首款“平台”游戏,

- 该类游戏允许玩家操作角色执行走动、跳跃、攀爬、跨越障碍、攻击等动作,

- 受限于当时的硬件条件,有限动画成为该类游戏的首选。

| 硬件技术的提升让视频游戏有更多的空间关注美术改进的话题,可识别角色开始出现,“吃豆人”“马里奥”等游戏角色成为1980年代的经典文化符号。

《吃豆人》游戏画面

© 1980 Namco

《战区》游戏画面

© 1980 Atari

《疯狂攀登者》游戏画面

© 1980 Nichibutsu

| 任天堂推出2世代掌上游戏机“Game & Watch”

- 中间屏幕,左右两边按键双手操作的设计,

-

成为后来所有现代掌上游戏机的基本形式🎗️。

-

- 至1991年停产。

| 实时动画+技术研发:多媒体艺术家梅里尔·阿尔迪赫里(Merrill Aldighieri)为视觉音乐动画带来了一个新术语“视觉骑师”(Visual Jockey,简称VJ)

- 阿尔迪赫里制作了大量可实时与音乐组合的环境视觉效果装置,

-

成为第一位全职视觉骑师。

-

- VJ主要负责音乐表演现场的灯光和动画投影操控,但很多VJ同时也是工程师、视觉艺术家或动画师。

| 技术究:亨利·福克斯(Henry Fuchs)“像素计划”(Pixel-Plans)

- 北卡罗来纳大学图形和图像分析研究中心的亨利·福克斯启动名为“像素计划”的项目,探索3D图形的计算机体系结构,强调可伸缩性和实时渲染。

- 该系统在整个1980年代里持续开发,每秒可绘制的多边形面数从最开始的几个发展到200多万个。