-

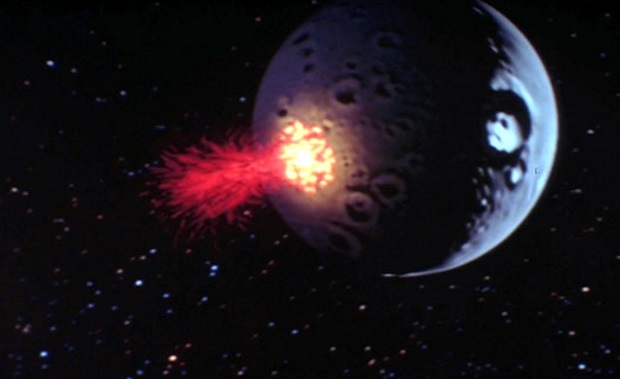

影视特效+技术研发:电影长片《星际旅行2》(Star Trek II: The Wrath of Khan,1982)

- 导演:尼古拉斯·梅耶(Nicholas Meyer),制作公司:Paramount Pictures。

-

带来了所谓的“创始特效”。

- 工业光魔使用了洛伦·卡彭特此前开发的分形技术创建逼真的自然地形和首个出现在电影长片中的数字星球。

- 比尔·里夫斯(Bill Reeves)等创造了一种名为“粒子系统”的动画技术,

-

制作了首个CG的火特效动画,

- 使用受控的随机粒子流来模拟一系列自然现象或群集运动,每个粒子都具有直接或间接影响临近粒子行为的属性,具有三维位置、生命周期、速度、年龄、大小等信息,它既可以是图像基元,也可以是任何几何实体,粒子系统后来成为该类动画技术的统称。随着粒子技术的发展,烟火、爆炸、沙石、水流、冰雪、鸟群等在传统动画制作中难以表现的事物,变成了“听话”的材料。

- Reeves W. T. (1983). Particle Systems—a Technique for Modeling a Class of Fuzzy Objects. ACM Transactions on Graphics. Volume 2. Issue 2. p91–108.

-

-

工业光魔计算机图形小组开发的3D渲染器“雷耶斯”(Reyes)在该片首次应用。

- 后来发展成皮克斯的主要渲染器“RenderMan”

-

该片还涉及第一个早期的运动模糊效果。

《星际旅行2》创始特效片段

© 1982 Paramount Pictures

-

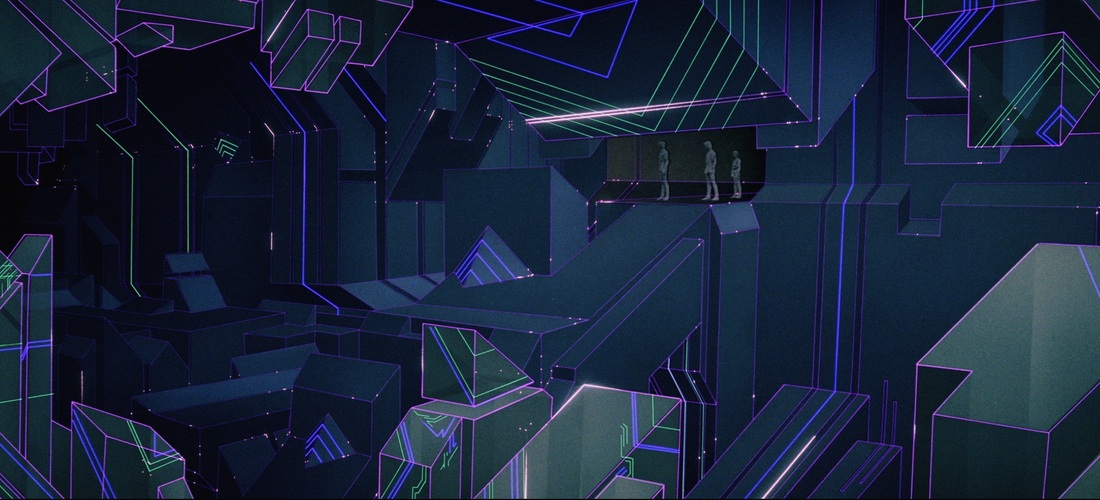

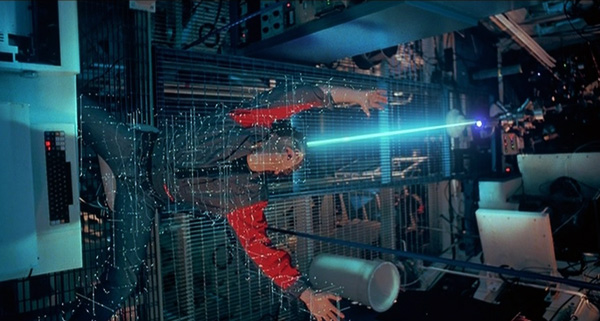

影视特效:电影长片《创》(Tron,1981)迪士尼的又一个“大胆”计划

- 导演:史蒂文·利斯伯吉尔(Steven Lisberger),制作公司:Walt Disney Productions,Lisberger-Kushner Productions。

-

首部尝试把真人实拍和多种动画技术混合在一起的电影长片。

- 这个大胆的项目一度遇到融资困难,直到遇到同样对大胆想法有兴趣的迪士尼公司。

- 迪士尼聘请了4家当时领先的计算机生成图像公司:信息国际公司、数字应用集团、罗伯特阿贝尔联合公司,数字效果公司(Digital Effects Inc.)为该片制作数字动画,

- 多项开创性的工作在此期间出现,但也因此导致了风格上的截然不同。

- 罗伯特阿贝尔联合公司的“糖果苹果霓虹灯”技术在这部电影中被更多人认识。

-

该片介绍了第一个完整的数字背景,是后来虚拟工作室的前身。

- 肯·佩林(Ken Perlin)在制作该片的过程中,开发了一种被称为“佩林噪声”的算法,

- 让数字图像表面生成自然纹理,也可用于生成动态纹理,甚至通过计算分形模拟云、火等非常复杂的效果。佩林后来改进了该技术并集成到着色器中,还将其扩展到用于生成3D模型。

- 他因在噪声技术的贡献而获🏆奥斯卡技术成就奖。

- Perlin K. (1985). An image synthesizer. ACM SIGGRAPH Computer Graphics, Volume 19, Issue 3, 287–296.

- 由于当时使用的计算机只有2MB内存,存储空间不足330MB,极大地限制了细节表现。

- 一句流传至今的业界名言据说来自该电影的特效主管理查德·泰勒(Richard Taylor):“如果有疑惑,就把它涂黑!”

-

该片也包括了第一个出现在电影长片里的数字角色“比特”,

- 通过变形表达“是”或“否”的简单几何体角色。

- 该片的票房并不成功,一度降低了传统电影行业对计算机生成图像技术的热情,但相关技术依然在科学领域持续进步,并很快又再次吸引了有远见的电影制片人。

《创》CG&实拍合成片段

© 1982 Disney

-

影视特效:电影长片《E.T.外星人》(E.T. the Extra-Terrestrial,1982)

- 导演:斯皮尔伯格(Steven Spielberg)

- 该片外星人角色,由多个动画偶合作演绎,包括普通可动偶、电子动画偶,和由两位演员根据拍摄需要轮流扮演特化外套,其手部由一位专业哑剧演员扮演。

- 这种使用多个不同技术的动画偶组合、拼装、替换使用的制作方式,逐渐成为一种行业标准。

| 木偶电影+特效动画:混合长片《黑暗水晶》(The Dark Crystal,1982)

- 导演:吉姆·亨森(Jim Henson)和弗兰克·奥兹(Frank Oz)

-

首部完全以真实木偶为特色,介乎于木偶动画和特摄电影和之间的混合长片。

- 多数情况下,木偶由躲在衣服或道具后的木偶师直接控制运动,然后像拍电影一样连续录影的,某些镜头使用了定格动画、接景画、发光等其他特效动画技术。

-

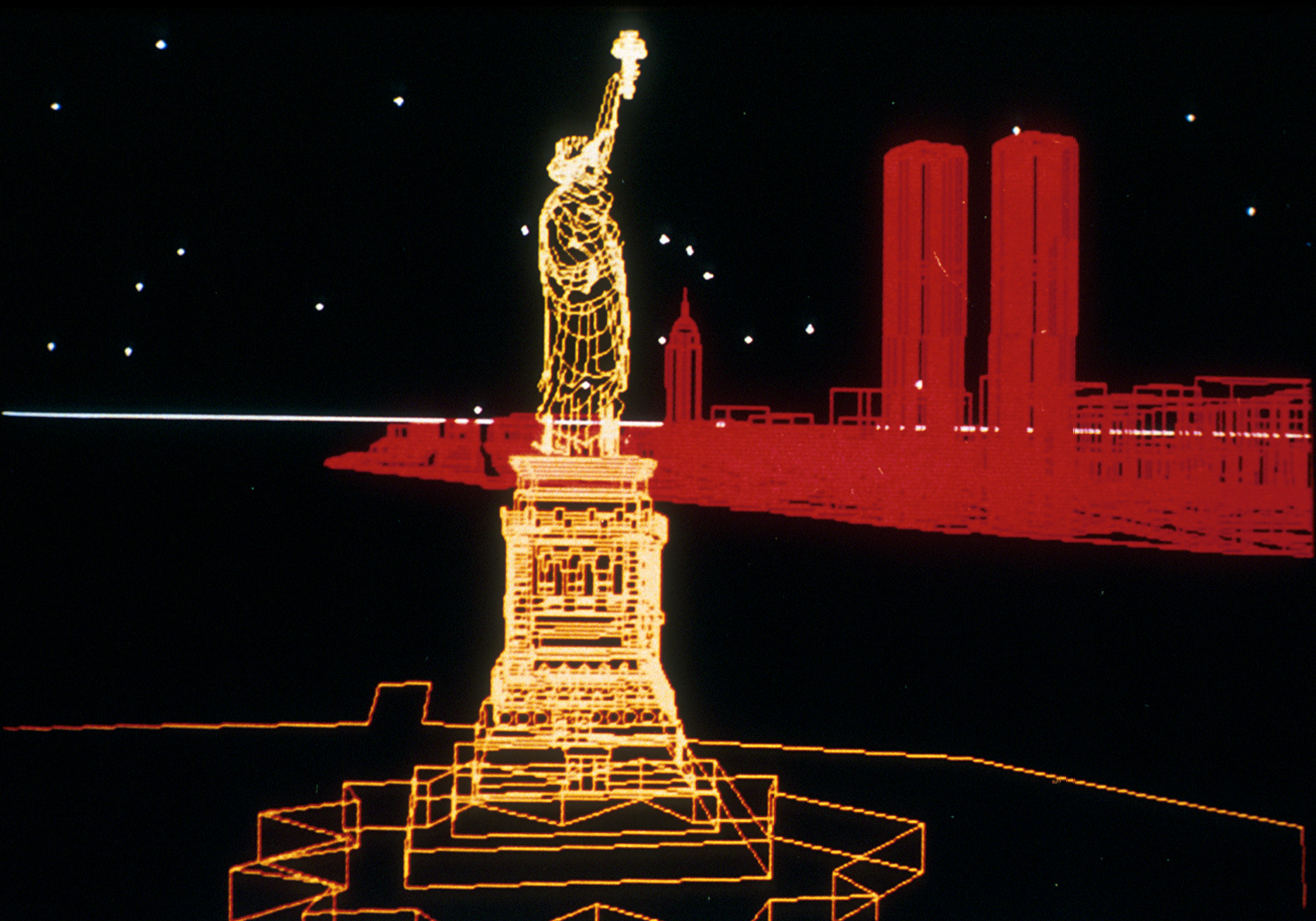

CG动画:《梦想飞行》(DreamFlight,1982)

- 导演:加拿大蒙特利尔大学的菲利普·伯格罗(Philippe Bergeron)、纳迪亚·塔尔曼(Nadia Thalmann),丹尼尔·塔尔曼(Daniel Thalmann)

-

通常被介绍为首部讲述故事的全数字动画短片,

- 使用3D程序动画系统“MIRA”制作,角色和场景以不同颜色的线框渲染,营造出一种特殊的未来科技感。

-

技术研究+演示动画:俄亥俄州立大学计算机图形研究小组的大卫·泽尔策(David Zeltzer)开发了一种早期的3D动画“骨架系统”,

- Zeltzer D. (1982). REPRESENTATION OF COMPLEX ANIMATED FIGURES. Graphics Interface ’82. 205-211.

- 其演示片《骨骼动画系统》(Skeleton Animation System)在SIGGRAPH 1986年会回顾展中展出。

-

技术研究+CG动画:《身体动画》(Body Animation,1982)

-

第一个挤压和拉伸变形的数字人脸动画,

- 由纽约理工学院计算机图形实验室(NYIT)制作,虽然其过度的变形让它看起来有点诡异。

-

| 传统动画:动画长片《尼姆的秘密》(The Secret of NIMH,1982)

- 导演:唐·布鲁(Don Bluth)

- 布鲁认为动画长片重回黄金时代动画的唯一生存途径,就是继续传统的制作方法,而不是为了降低成本而抛弃更好的效果。

- 该片制作耗时2年半,使用了转描、透明阴影、背光动画等技术,为适应不同光照制作了多套配色板,还制造了两台由计算机控制运动的多平面相机,

- 为了在紧张的预算下完成动画,工作人员被迫密集加班。

- 该片的票房收入一般,加上同年美国动画行业大罢工,布鲁斯的制作公司陷入财务困难,但他成功刺激了美国动画行业。

- 此外,引起这次大罢工的原因,也包括引入CG动画技术的争议。

- 传统动画:英国电视4频道开始成为风格化动画的温床

- 戴安娜·杰克逊(Dianne Jackson)执导的《雪人》(The Snowman,1982)、

- 奎伊兄弟(Quay Brothers)和基思·格里菲斯( Keith Griffiths)执导的《杨·史云梅耶的橱柜》(The Cabinet of Jan Svankmajer,1984)、

- 埃里卡·罗素(Erica Russell)执导的《歌之脚》( Feet of Song,1988)

- 等一系列使用非常规技术、非迪士尼式好动画标准、主题特别形式新颖的动画陆续在4频道登场。

- 在一定程度上促进了传统动画行业的非传统技术探索,但由于风格化动画难以量产,它对传统动画行业的吸引力甚至不如当时还“不靠谱”的CG动画。

- 定格动画:岡本忠成又带来了一部极具日本传统文化特色的《狐狸民歌》(おこんじょうるり,1982)

-

首部使用大阪常见的混凝纸木偶(張り子)和粘土玩偶(泥人形)作为定格动画偶,

- 在造型感和情感表现力方面都比冈本之前的定格动画更强。

-

-

🎮《杆位》(ポールポジション,1982)

- 开发/发行:南梦宫,平台:Namco Pole Position。

-

首批使用拖尾相机效果的赛车游戏之一,

- 为了让玩家感觉道路在移动,使用逐行颜色变化表现深度,但为了节省计算,许多控制台版本选择了“颜色循环动画”代替。这是一种通过改变颜色,制造动画错觉的数字图像技术,主要用于早期电子游戏。

-

🎮《出路》(Wayout,1982)

- 开发/发行:天狼星软件(Sirius Software),平台:Atari 8-bit、Apple II、Commodore 64。

-

首款拥有360度自由转向视野的视频游戏。

-

🎮《立体海面大战》(SubRoc-3D,1982)

- 开发:世嘉和松下电器,平台:街机。

-

首款使用立体眼镜的伪3D视频游戏,并开发了一种“快门式”立体投影方法。

-

🎮《洛丽塔:亚库肯》(Lolita: Yakyuken,1982)

- 开发/发行:PSK,平台:FM-7。

- 是首款接近传统动画图像质量的游戏,但它的只是一个图文交互游戏。

- 🎮《月球巡逻队》(Moon Patrol,1982)

- 开发:Irem;平台:Arcade, Apple II, Atari 8-bit等,首发:1982-06

- 带来了更明显的视差滚动效果。

-

🎮 卢卡斯影业成为第一家开发和发行互动娱乐的电影公司,与雅达利合作成立了一个工作组,尝试把高质量的图形技术引入视频游戏领域。

- 同年,雅达利却连续推出两款被认为“粗制滥造”“急功近利”的卡带视频游戏,

- 从街机移植的《吃豆人》在明知有问题的情况下发布,受到不少用户批评;

- 电影长片同名衍生游戏《E.T.》被要求在6周内完成整个游戏开发,

-

它是已知首款聘请专门游戏美术工作人员的视频游戏,但也是史上最亏钱的视频游戏之一。

-

- 连续的失败为雅达利带来财务压力,也消耗了玩家对视频游戏的热情,与此同时,社会评论家们展开了关于视频游戏“道德恐慌”的讨论,为游戏中心帖上厚重的负面标签。

-

很快,美国视频游戏的第一个黄金时代开始衰落,而这个庞大的新兴市场被日本游戏厂家顺利接管,成为20世纪80-90年代视频游戏行业的主导者。

- 同年,雅达利却连续推出两款被认为“粗制滥造”“急功近利”的卡带视频游戏,

-

游戏硬件:

-

“科莱科视觉”(Coleco Vision)

- 科莱科推出烦人2世代家用游戏机。

- 提供接近街机的图像质量,256×192分辨率,支持32个精灵图,16种颜色,使用Z80 CPU;

-

“雅达利5200”(Atari 5200)

- 雅达利推出的2世代家用游戏机。

- 硬件配置几乎与雅达利当时的8位计算机完全相同。

-

-

CGI技术研究:詹姆斯·布林(Jim Blinn)发表了模拟云和尘埃表面的文章,发明了后来被称为“元球”(Metaballs)的概念

- 简单来说,就是一种由多个可移动的点组成一个可变形面的技术,

-

对流体动画的相关技术发展有重要意义。

- Blinn J.F (1982).Light Reflection Functions for the Simulation of Clouds and Dusty Surfaces. SIGGRAPH 82, p21-29.

- Blinn J F. 代数曲面作图的推广[C]//美国计算机学会图形汇刊. 纽约: 计算机协会, 1982, 1(3): 235–256.

-

CGI技术研究:吉恩·米勒(Gene Miller)在数学应用集团的3D动画系统“SynthaVision”中进行了“球面环境反射贴图”实验

- 用一个具有反射表面的圣诞球拍摄了一张照片,当作环境反射贴图映射到一只狗的3D模型上。

-

其后续发展带来了第一种视觉上可信的,基于照片的反射贴图技术。

-

CGI技术研究:阿兰·福尼尔(Alain Fournier)等开发了一种随机模型算法

- 以快速地生成自然地形或用于类似目的,在降低成本的同时提高效率。

- Fournier A., Fussell D. and Carpenter L. (1982). Computer Rendering of Stochastic Models. Communications of the ACM, v.25, n.6, 371-384.

软件开发:

CAD软件

“AutoCAD”

- 欧特克(Autodesk)推出的计算机辅助设计软件。

- 多数用于建筑、工程、城市规划等项目,但早期也被用于数字动画制作。

- Autodesk 由John Walker和Dan Drake于1982年在美国创立🎉 ,如今成为CGI软件行业最主要的开发与发行商之一。

软件开发:

绘制系统

“Images”

- 纽约理工学院计算机图形实验室开发

-

第一个具有实时3D绘制功能的图形设计系统“Images”

- 该系统如今已无法运行,从仅存的一段演示片看来类似于后来的VR游戏“Tilt Brush”,但使用的是传统数位板,其深度如何控制暂不清楚,希望有机会找到更多相关资料吧。

IMAGES广告视频

© 1982 NYIT

-

设备开发:努克(NUK)推出第一个专门为制作广播标准动画而设计的一体化系统

- 使用数字设备公司的大型计算机“VAX 11/780”,结合了基廷的动画软件“滑稽2D”,通过努克自己的帧缓存器连接到博世1英寸录像机

- 被销售给日本各地的广播和动画制作公司。

-

设备开发:宽泰(Quantel )推出第一个实时3D视频效果器“幻景”(Mirage)

- 可把直播视频影像映射到任意3D形状来扭曲视频,也包括多种有趣的“转场”动画效果。

-

硬件开发:克雷公司推出超级计算机“Cray XMP”

-

在1985年之前是世界上速度最快的计算机。

- 被一些早期的计算机生成图像公司采用,但高昂的成本难以产生经济效益。

-

-

硬件开发:大阪大学制作了超级计算机“LINK-1”,用于3D数字图像的真实感渲染。

- 东洋连接(トーヨーリンクス)使用专门开发的3D技术,

-

制作了世界上第一个全数字制作的3D天空视频,在1985年筑波国际博览会富士通展馆展出。

-

- 东洋连接由东洋现象所创立,80年代日本商业CG工作室的主要代表之一,业务包括软、硬件开发和CG动画制作,2010年与伊马爵卡(IMAGICA Lab.)合并。

- 后来东洋连接还推出了“LINK-2”和一些早期的3D软件。

- 东洋连接(トーヨーリンクス)使用专门开发的3D技术,