-

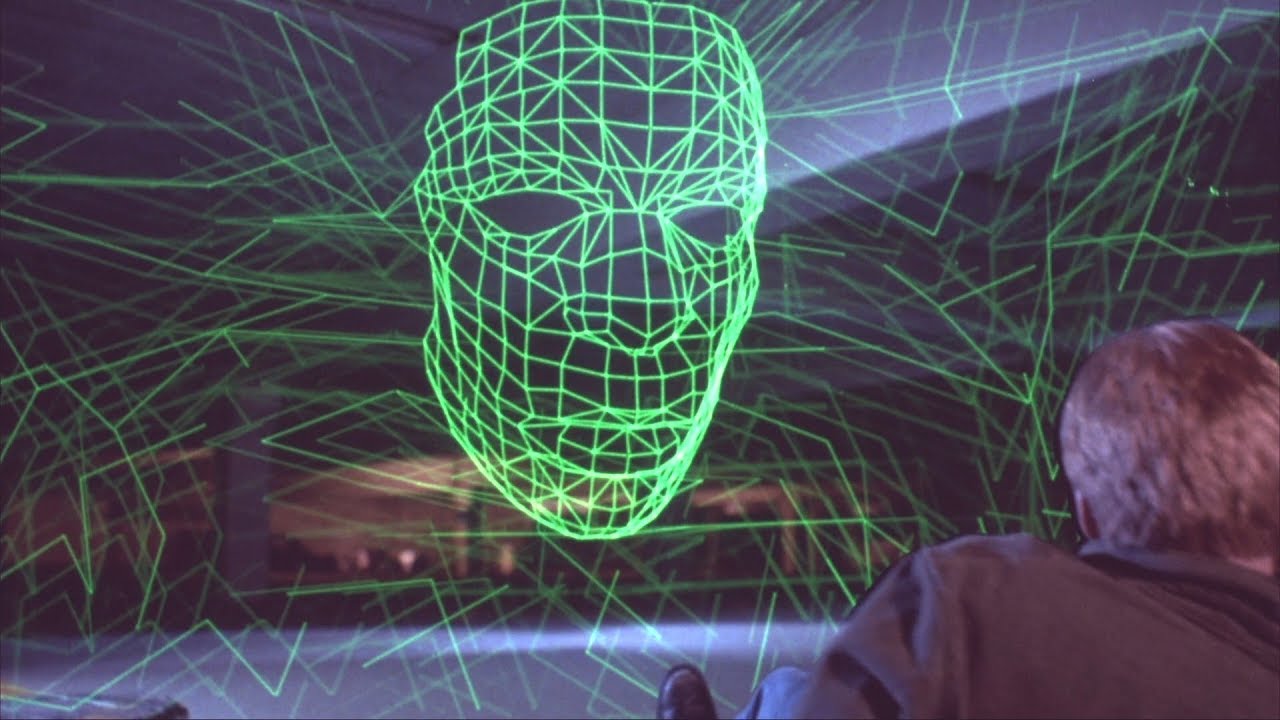

影视特效:电影长片《噩梦》(Nightmares,1983)

- 导演:约瑟夫·萨金特(Joseph Sargent)

-

首部把数字动画合成到真人实拍背景中的电影长片

- 3D模型使用的是线框渲染效果,动画效果十分简单,基本上只有闪烁和移动。

-

影视特效:电影长片《星球大战6》(Star Wars Episode VI: Return of the Jedi,1983)

- 导演:理查德·马昆德(Richard Marquand)

-

带来了有史以来最多的特效和视效镜头

- 卢卡斯的计算机图像小组创造了死星的“全息投影”线框模型。

- 而经常容易让人误会是数字角色的“贾巴”,实际上是一个真人大小、重1吨、并由4个人操作的可动木偶。

-

影视特效:电影长片《超人3》(Superman III,1983)

- 导演:理查德·莱斯特(Richard Lester)

- 超人“飞”进了视频游戏,由雅达利和华纳兄弟公司合作制作,他们最初计划将其引入雅达利5200的视频游戏,但并未实现。

-

CG动画+特效动画:新兴的音乐视频(MV)行业为动画技术带来更多实验场地,

- 它们以潮流先锋自居,并鼓励更多新颖的表达和技术,也提醒着人们动画作为儿童卡通片以外的功能。

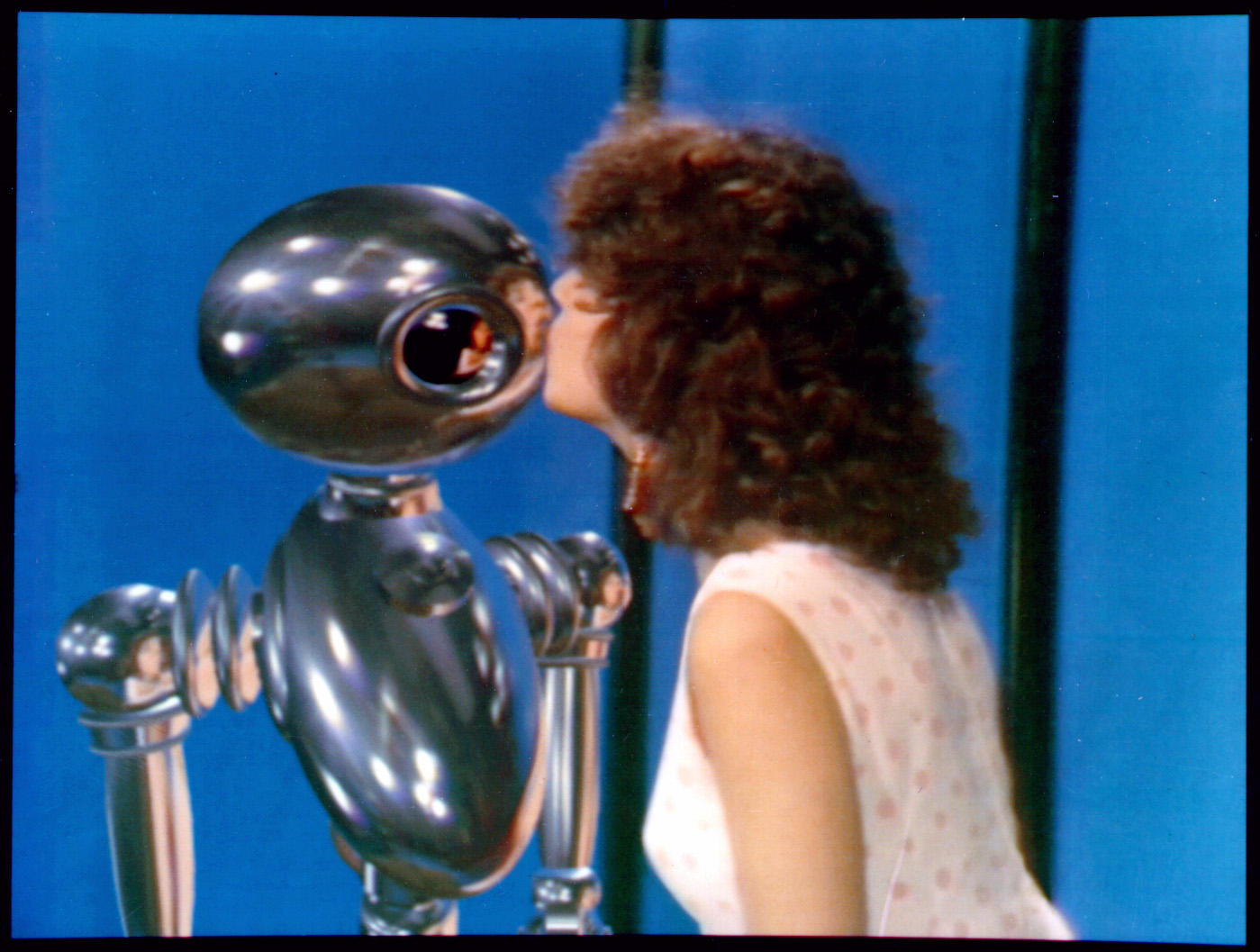

- 丽贝卡·艾伦(Rebecca Allen)执导的Will Powers的《成功的冒险》( Adventures in Success,1983)

-

成为首个使用到数字动画的音乐视频。

-

《噩梦》CG合成片段

© 1983

《成功的冒险》MV

© 1983 Will Powers,Island Records Inc.

-

传统+CG动画:首批融入CG动画序列的传统动画长片。

-

出﨑统执导的《骷颅13》(ゴルゴ13,1983)

- 数字内容由东洋连接(Toyo Links)和大阪大学计算机图像部门制作,但数字图像痕迹明显,未能和赛璐璐图像很好地结合。

-

克莱夫·史密斯(Clive Smith)执导的《黑暗摇滚》(Rock & Rule,1983)

- 《黑暗摇滚》主要使用CG动画技术制作特殊效果,而一些看起来似乎是用CG动画技术制作的特效,事实上是用传统动画技术制作的。

-

随着动画技术的发展,使用不同技术制作出相同效果的情况将越来越多。

-

-

传统+CG动画:大隅正秋(おおすみ正秋)执导的《子鹿物語》(1983-1985)

-

成为首部引入CG动画序列的电视动画

- 最初计划成为全球首部CG电视动画,但受限于当时的技术水平,最终只有片头动画和第二集使用了CG动画序列,

- 由日本计算机图像实验室负责制作。

-

-

传统+CG动画:约翰·拉塞特(John Lasseter)执导了迪士尼的35毫米胶片测试短片《野兽在哪里》(Where The Wild Things Are ,1983)

-

首次尝试在3DCG背景上加入2D手绘角色

- 由数字应用集团制作。

-

《野兽在哪里》

© 1983 Disney

🔬💻 CGI软件研发公司“别名”(Alias)🎉

- 由斯蒂芬·宾汉姆(Stephen Bingham)等创立。

- 是20世纪后期重要的计算机生成图像和数字动画软件开发公司,多个里程碑作品均有使用该公司的软件。

🎞🪄 VFX制作公司“波士制片工作室”(Boss Films Studios)创立。🎉

- 由前工业光魔著名特效师理查德·埃德伦德(Richard Edlund)在美国创立。

- 一度成为工业光魔的有力竞争对手,1994年曾扩展到视频游戏制作领域,1997年宣布结业。

🔬💻 卢卡斯计算机图像小组创作了🥇第一张达到电影分辨率的3D渲染图像《通往雷耶斯角的道路》(The Road to Point Reyes)。

-

定格动画:水墨剪纸动画《鹬蚌相争》(1983)

- 导演:胡进庆,制作公司:上海美术电影制片厂。

- 本质上依然是把可动纸偶和中国传统水墨画结合在一起,但和此前的水墨动画相比,它主要利用不同纤维纸,结合“拉毛”“油胶”等方式模拟水墨画笔触来制作水墨画风格的可动纸偶,在工艺难度和制作成本上更节约。

- 复杂精巧的可动关节设计,让这部动画的角色动作活灵活现,几乎看不出纸偶痕迹,仅鹬鸟的脖子便由30多个经过拉毛处理的纸片,通过很薄的关节点连接而成。

- 该片获🏆柏林电影节银熊奖。

-

定格动画:动画长片《曾有两次》(Twice Upon a Time,1983)

- 导演:约翰·科蒂(John Korty)和查尔斯·斯文森(Charles Swenson),制作公司:Korty Films,Lucasfilm发行:The Ladd Company。

- 展示了一种创新的剪切动画技术,用半透明的纸制作素材,然后放在灯光台上拍摄,获得一种特殊的透光感和纹理效果。

- 虽然材料上和大藤信郎的玻璃纸定格动画技术有相似https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ladd_Company之处,但前者旨在为剪影动画添加色彩,后者通过剪切动画技术表现一种接近水彩画的半透明透光色彩效果。

-

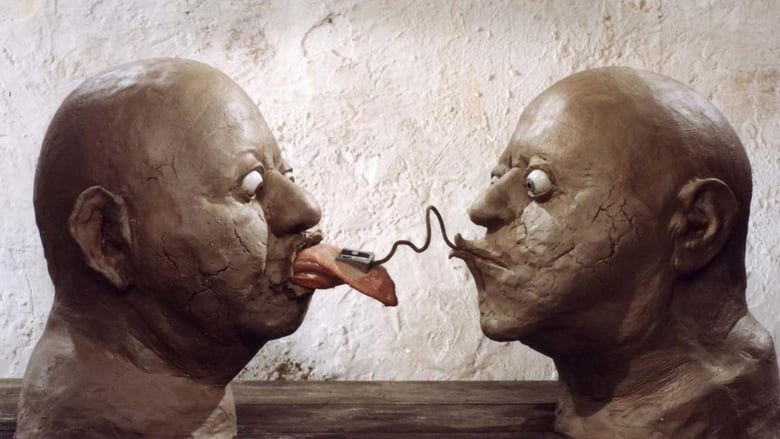

定格动画:杨·史云梅耶(Jan Švankmajer)带来了他的著名代表作《对话的维度》(Možnosti dialogu,1983)

- 使用粘土、植物、日用品、等多种不同类型的材料,通过直观的物理变形表现两个头像之间不断的“交流”,

- 其中使用到自由粘土动画、材料解构/重组等多种技术。

- 是一部在技术上和风格上都极具实验性的定格动画短片,获🏆昂西动画奖。

-

游戏动画:《龙之巢》(Dragon’s Lair,1983)

- 开发:高级微型计算机系统公司(Advanced Microcomputer Systems),发行:Cinematronics、雅达利、环球,平台:Atari Laserdisc。

-

首部使用专业动画师的全动态视频游戏,也被誉为首部交互动画片。

- 它的成功催生了一批类似的游戏,但受限于当时的硬件条件,它们要么交互性较低,要么经常损坏设备,交互动画游戏还需要等待更好的设备。

-

游戏动画:《贝加之战》(Bega’s Battle,1983)

- 开发:东方数据(Data East),平台:街机。

- 开始使用简短的全动态视频(预渲染动画)在游戏过程中开发剧情,

- 这将成为后来大多数视频游戏讲述故事的方法🪄。

-

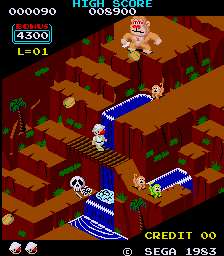

游戏动画:使用伪3D技术的视频游戏越来越多,并在不同领域有所创新。

- 《刚果阿古》(Congo Bongo,1983)

- 开发:世嘉、池上通信机(Ikegami Tsushinki),发行:世嘉。

-

是首款使用等距透视的伪3D平台游戏。

- 《智能视觉世界棒球系列赛》(Intellivision World Series Baseball,1983)

- 开发/发行:美泰。

-

是首款伪3D家用机游戏,也是首款使用电视体育转播镜头角度的多镜头游戏,

- 被后来大多数3D体育游戏沿用。

- 《蚂蚁攻击》(Ant Attack,1983)

- 开发:桑迪·怀特(Sandy White),发行:Quicksilva。

-

是首款允许玩家向任何方向移动的伪3D个人电脑游戏,

- 受限于当时个人电脑的动态图形处理能力,游戏画面是黑白的。

- 《刚果阿古》(Congo Bongo,1983)

-

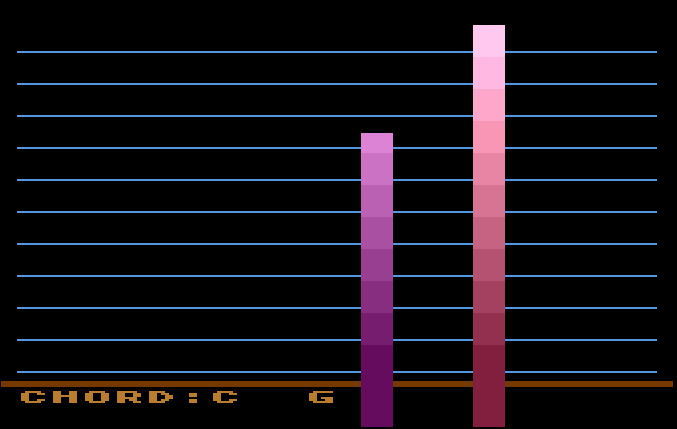

视觉音乐+游戏动画:《舞蹈技艺》(Dancing Feats,1983)

- 开发/发行:Softsync Inc.,平台:Atari 800。

-

成为第一款视觉音乐模拟游戏,

- 玩家可通过操纵杆控制音乐,屏幕会以不同的幻彩色条显示相应的视觉音乐动画。

-

游戏动画:《TX-1》(1983)

- 开发:Tatsumi,发行:南梦宫、雅达利,平台:Atari Licensed Games。

-

成为首款宽屏游戏,由三个屏幕组成。

-

游戏动画:《港口镇连续杀人事件》(ポートピア連続殺人事件,1983)

- 开发:堀井雄二,发行:艾尼克斯(Enix)

-

已知最早的“视觉小说”游戏,

- 该术语源于日本,最开始几乎没有动画,只是一些静态背景和立绘,后来逐渐引入更复杂的动画内容。

- 至今仍是一种活跃的游戏类型,甚至有专门针对这类游戏的动画制作软件推出。

-

游戏动画:学习公司(The Learning Company)推出首批教育游戏“阅读兔”系列

- 也被称为交互课件,它逐渐成长为一个拥有巨大市场的动画类型。

-

游戏硬件:第3世代游戏机启航

-

世嘉推出首款3世代家用游戏机“世嘉SG-1000”

- 使用齐格洛的中央处理器(Z80)和德州仪器的图形处理器(TMS9928A),16色、256×192分辨率。

-

任天堂随后推出了最长寿的3世代家用游戏机“红白机”(Famicom)

- 使用理光的8位中央处理器和定制的图片处理单元,实际可显示分辨率为256×224像素,支持48色和5级灰度,同屏可显示64个精灵图,还可利用隔行扫描可超越限制,但会造成闪烁,直至2003年才停产。

- 其欧美版被称为任天堂娱乐系统(NES),于1985-95年间销售。

- 3世代游戏机的屏幕分辨率和可支持的精灵图数量都有所提升,更先进的空间滚动和伪3D效果出现;并开始提供游戏进度存储功能,这一创新让视频游戏可在更广阔的世界里架构更复杂的叙事,进一步拉近视频游戏与影视动画的距离。

-

-

游戏硬件:首款立体3D掌上游戏机“Tomytronic 3D”

-

多美(Tomy)推出,通过两个LCD面板模拟。

-

-

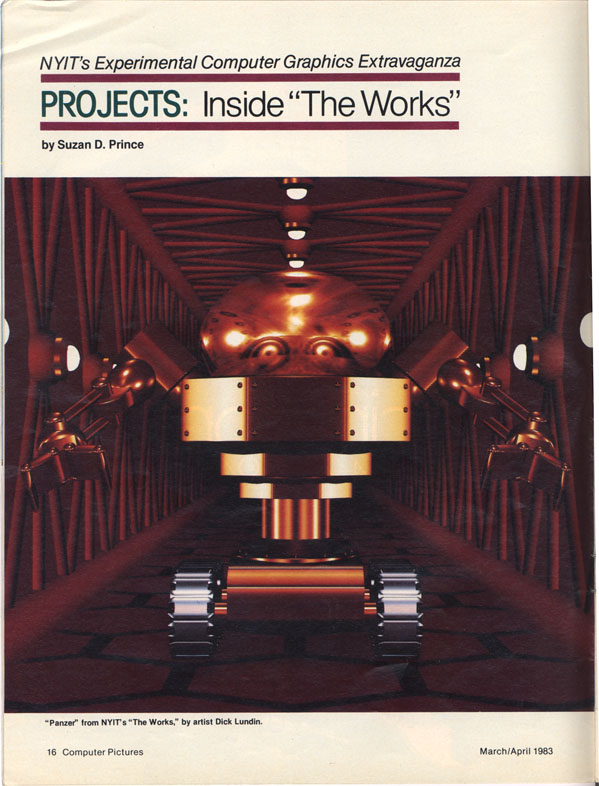

技术研究:纽约理工学院计算机图形实验室(NYIT)的兰斯·威廉姆斯(Lance Williams)

-

发明了一种创新的多级渐远纹理技术(Mipmap)。

- 根据距离调整贴图分辨率,在加快贴图渲染速度的同时,也有效减少图像锯齿,后被广泛应用于3D视频游戏。

- 《金字塔参数》Williams L. (1983). Pyramidal parametrics. SIGGRAPH ’83: Proceedings of the 10th annual conference on Computer graphics and interactive techniques,1–11.

-

-

动捕技术研发:麻省理工学院的卡罗尔·金斯伯格(Carol Ginsberg)和德尔·麦克斯韦(Delle Maxwell)研发了一种早期的光学运动捕捉系统“Op-Eye”

- 使用带有特殊光电探测器的相机,追踪动捕服上的LED标记。但对运动速度有限制,并且只能同时追踪十几个标记。

- 麦克斯韦的论文称其为“图形木偶”(Graphical marionette),该名字后来成为这类技术的统称。

- Ginsberg, C.M., Maxwell D. (1983). Graphical marionette. Proceedings ACM SIGGRAPH/SIGART Workshop on Motion (abstract), Toronto, Canada, Apri, pp. 172-179.

软件开发:

图像处理

“Raster Toolkit”

- 用于处理栅格图像的程序

- 犹他大学的斯潘塞·托马斯(Spencer Thomas)开发,使用游程编码减少图像所需存储空间。

硬件开发:

数据录入手套

- 贝尔实验室的加里·格兰姆斯(Gary Grimes)发明

-

可测量手部位置的数字数据录入手套

- 拥有手指弯曲传感器、指尖触觉传感器、方向传感器和手腕定位传感器。

- 最初是作为键盘的替代品而设计的,也可以用于其他控制。

- 美国专利(4414537),1981年9月15日申请,1983年11月8日获得。

硬件开发:

图形工作站

IRIS1000

- 硅图( Silicon Graphics)推出

- 该系列机型在1980-1990年代被CGI行业广泛使用。