🎥 传统特效和数字视效的边界模糊

🎥 电影长片《泰坦尼克号》(Titanic ,1997)

导演:詹姆斯·卡梅隆(James Cameron);制作公司:20th Century Fox,Paramount Pictures;首映时间:1997-12-14;片长:剧场版:194 分钟,导演剪辑版:约 227 分钟。

-

电影特效动画发展史上一块重要里程碑 📸

- 卡梅隆以 “极致真实” 为目标,综合了各种基于计算机的视觉效果技术(3D模型、数字角色、人群模拟、虚拟场景、数字蒸汽、运动捕捉等)、传统特效/特摄技术(可动模型、巨型水箱、接景画、特效化妆等),以及1:1实景搭建等多种技术,创造了当时电影工业的多项突破:

- 1:1 实景模型与物理特效:

- 团队在墨西哥罗萨里托海滩建造了90% 比例的泰坦尼克号船体模型(长 269 米,与真实船体仅差 18 米),其中船首、船尾及部分甲板为全尺寸实景搭建,内部装饰(如宴会厅、楼梯)完全复刻历史图纸。

- 模型配备液压倾斜系统,模拟船体沉没时的倾斜角度(最大倾斜达 15 度),并通过巨型水箱(容量约 1700 万升)实现 “进水” 场景的实拍 —— 演员在真实注水的船舱中表演,配合爆破装置模拟船体断裂,增强画面的冲击力与真实感。

- 船尾断裂场景中,模型实际被液压装置 “折断” 并沉入水中,这一过程通过多台高速摄影机捕捉,后期仅用 CGI 补充细节(如碎片飞溅),而非全数字合成。

- 水下实拍与残骸素材的无缝融合:

- 卡梅隆亲自带领团队12 次潜入北大西洋泰坦尼克号残骸遗址,使用特制深海摄影机(可承受 4000 米深海压力)拍摄真实残骸画面,这是电影中开头与结尾 “残骸探索” 场景的素材来源。

- 为让 “过去与现在” 的镜头自然衔接,团队通过灯光模拟(如深海探测灯的光线)和色彩校正,将实景残骸与演员在模型中拍摄的 “回忆场景” 进行视觉匹配,创造 “穿越时空” 的沉浸感。

- 数字特效的突破性应用:

- 数字人群模拟:船上数千名乘客的恐慌场景中,约 80% 的 “背景人物” 是通过动作捕捉技术创建的数字替身 —— 团队先拍摄少量演员的奔跑、坠落动作,再通过计算机算法复制并赋予不同姿态,避免了大规模群演的调度难题,同时保证场景的宏大感。(也有报道表示在试拍过程中有发现过于危险且有演员受伤而引起计划变化)。

- 船体沉没的全 CG镜头:电影中 “泰坦尼克号完全沉入海底” 的远景镜头,以及部分船体断裂的特写(如烟囱倒塌),是当时最复杂的 CG场景之一 —— 通过数字模型模拟船体在水中的物理运动(如浮力、阻力),并结合流体动力学算法还原海水的涌流效果。

-

该片在照片真实感CG水体动画方面的进步尤为显著。

-

也是第一批使用开源操作系统“Linux”渲染的电影长片。

- 虚拟摄像机技术:在表现船内走廊因倾斜而进水的长镜头中,使用虚拟摄像机 “穿越” 实景与数字场景,打破了传统实拍的空间限制。

- 摄影与灯光技术:

- 采用65mm IMAX 胶片拍摄部分远景镜头(如船起航、沉没全景),结合 35mm 常规胶片拍摄近景,平衡了画面的清晰度与叙事的细腻度。

- 灯光设计上,为还原 1912 年的 “煤油灯 + 自然光” 氛围,团队定制了低亮度、暖色调的灯具,并通过数字后期调整色温,避免现代灯光的 “违和感”。

- 水下摄影时,使用特制防水镜头和 LED 冷光源,既保证画面清晰,又避免光线对水下模型(如残骸复制品)的损伤。

- 音效设计:

- 为重现 “船体断裂”“钢铁扭曲” 的声音,音效团队录制了真实钢铁结构的断裂与挤压声,并通过混音模拟不同水下深度的声音传播效果(如低频共振)。

- 背景音乐与环境音的结合:詹姆斯・霍纳(James Horner)创作的配乐(如《My Heart Will Go On》)与船体呻吟、人群尖叫等音效无缝叠加,增强情感冲击力。

- 《泰坦尼克号》的技术创新重新定义了 “大片特效” 的制作标准:它证明了实景拍摄与数字特效可以完美融合,而非相互替代。

- 该片最终以 22 亿美元票房成为当时 🏆 全球票房冠军,并获 11 项 🏆 奥斯卡奖。

🎥🪄 传统+CG视效电影长片《侏罗纪公园:失落世界》(The Lost World Jurassic Park,1997)

导演:史蒂文・斯皮尔伯格(Steven Spielberg);制作公司:Universal Pictures,Amblin Entertainment,Stan Winston Studio;首映:1997-05-19;片长:129 分钟。

-

该片明显增加了CG动画技术的使用,但依然和实际的动画偶一起合作。

- CG恐龙在模型细节、材质渲染、动作表情、肌肉重力等方面都有显著进步。

- 工业光魔(ILM)首次大规模使用CG动画表现恐龙群体运动,如片中一群似鸟龙在森林中奔跑的镜头,通过动态模拟算法生成不同个体的运动轨迹,避免了传统群演调度的局限。

- 霸王龙在圣迭戈街道上的追逐场景,结合了实体模型与 CGI 背景延伸,创造了 “恐龙入侵现代都市” 的震撼视觉。

- 实体恐龙模型的皮肤材质和运动关节实现了前所未有的逼真度。

- 斯坦・温斯顿工作室(Stan Winston Studio)设计并制造了1:1的霸王龙(重达 4 吨)、迅猛龙等机械恐龙模型,其液压驱动系统可模拟肌肉收缩和皮肤颤动。

- 实景拍摄与CGI的无缝衔接:

- 自然场景的实景拍摄+CGI:剧组在加利福尼亚的红木森林(如费恩峡谷)和夏威夷的考艾岛取景,利用原始地貌构建 “索纳岛” 的生态环境,后期通过 CGI 添加恐龙模型和水流特效。

- 摄影棚内的巨型装置+CGI:为拍摄拖车被霸王龙推下悬崖的场景,剧组在环球影城停车场搭建了 95 吨重的机械装置,配合液压系统模拟拖车倾斜与坠落,演员在真实晃动的车厢内完成表演,后期仅用 CGI 补充背景与恐龙动作。

- 摄影与灯光的革新:

- VistaVision:在拍摄恐龙远景时,斯皮尔伯格采用 Panavision VistaVision 摄影机(65mm 胶片),其分辨率是常规 35mm 胶片的两倍,可清晰呈现恐龙皮肤纹理和毛发细节。

- 动态光影的增益叙事:在霸王龙袭击拖车的场景中,剧组通过移动巨型柔光板模拟云层遮挡阳光的效果,配合机械模型的呼吸动作,创造出 “恐龙如活体般呼吸” 的视觉错觉。

- 动作捕捉与物理模拟的早期探索

- 恐龙运动的动态模拟:ILM 团队首次使用动力学算法模拟恐龙行走时的骨骼受力与肌肉形变。例如,腕龙甩动尾巴的镜头中,通过计算每节尾椎的惯性和皮肤拉伸,使动作更接近真实生物力学。

- 演员与替身模型的实时互动:演员在拍摄时需与实体替身模型进行表演,如朱丽安・摩尔(Julianne Moore)与机械迅猛龙的对峙场景,模型的头部和爪子由遥控装置实时操控,演员的恐惧反应完全基于真实物理反馈。

- 该片验证了实体模型与CG特效互补的可行性。全球 6.18 亿美元的票房(当时全球第三),也证明了高概念科幻片的商业潜力。尽管部分评论认为其叙事深度不及前作,但其技术突破至今仍被视为电影工业从传统特效向数字时代过渡的重要里程碑之一。

🎞 传统动画和数字动画的边界模糊

🎞 CG动画短片《格里的游戏》(Geri’s Game,1997)

导演:简·皮克瓦(Jan Pinkava)

-

🥇 第一部使用“细分曲面”技术的动画短片,展示了3D数字技术制作人类角色的可能性。

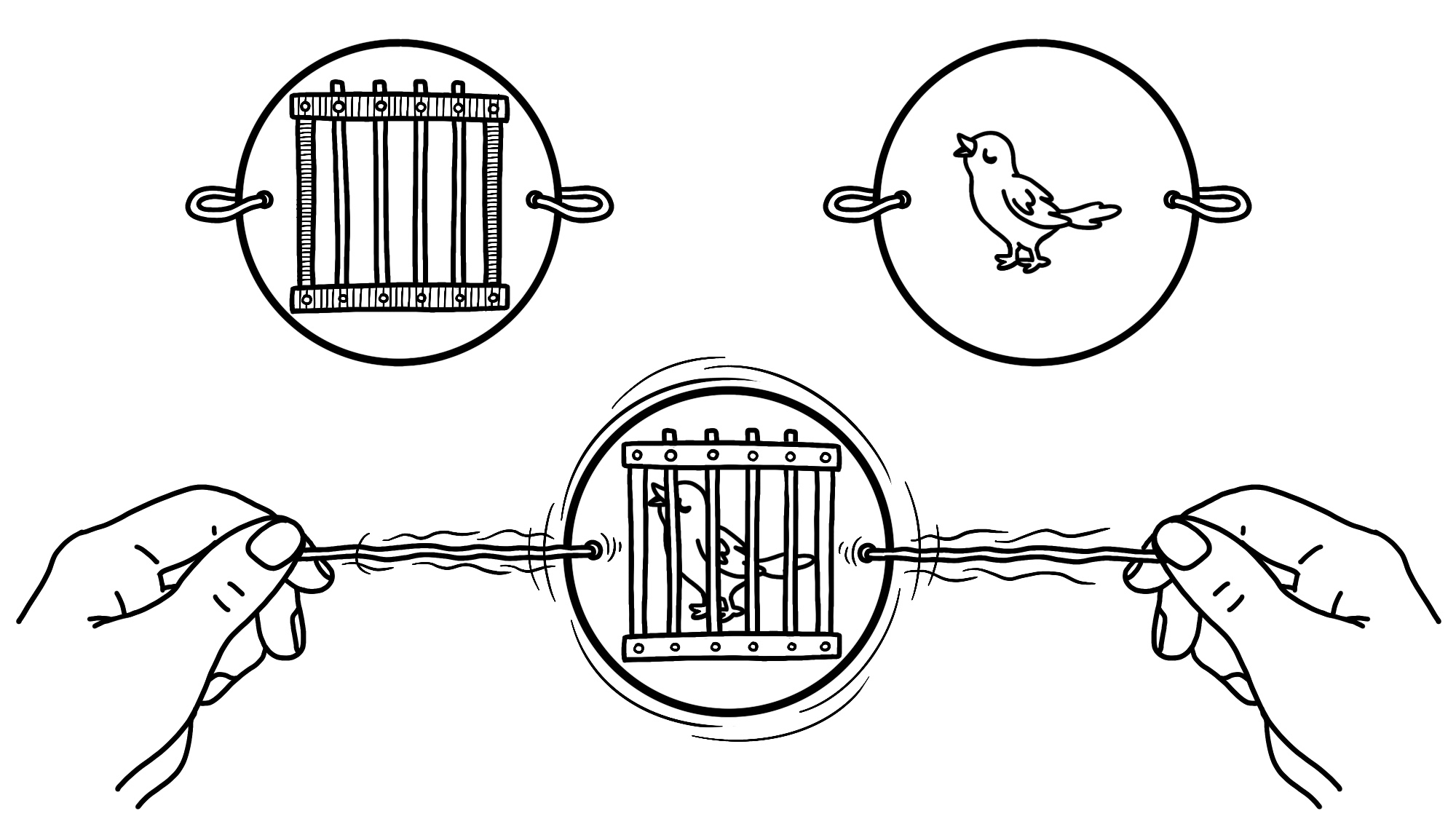

- 托尼·德罗斯(Tony DeRose)利用卡特姆和克拉克早年开发的细分曲面技术,让皮肤的质感更逼真。该方法比此前基于非均匀有理B样条(NURBS)制作的模型更合适用于角色蒙皮,允许更平滑的运动以及更复杂的细节。

- 德罗斯一直在华盛顿大学从事这项技术的研究,他曾向计算机辅助设计(CAD)的软件制造商推销但未被接纳,皮克斯抓住了这个机会,并证明了其可行性。

- 德罗斯后来获得 🏆 SIGGRAPH计算机图形成就奖和 🏆 奥斯卡科学与工程奖。

-

DeRose T., Kass M., Truong T. (1998). Subdivision Surfaces in Character Animation. SIGGRAPH ’98: Proceedings of the 25th annual conference on Computer graphics and interactive techniques. P85–94.

-

🥇 首次测试了“次表面散射”的改进版,

- 是实现皮肤真实感渲染的重要一步,卡特姆早年已经开发过原始的次表面散射算法,但因计算机硬件问题一直未能实际使用。

-

迈克尔·卡斯(Michael Kass)受聘负责布料动画的技术开发,他最终创建了一个基于物理的布料运动模拟系统。

- 这改变了3D数字动画的制作流程,布料运算环节加插在动画制作和渲染之间,为了让系统进行正确的计算,动画师需要提前30帧左右进行动画制作,角色在镜头之外的部分也需要增加处理。

- 保罗·艾切尔(Paul Aichele)手工制作了数百个控制器,以表现主角“格里”的面部表情。

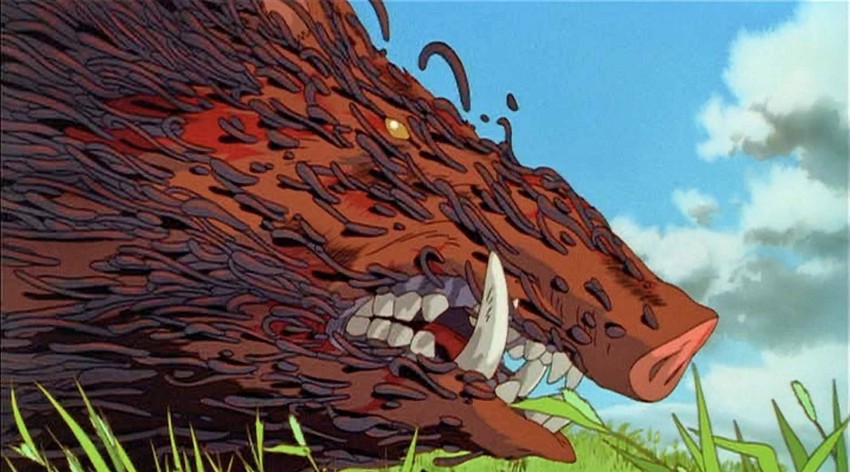

🎞 传统+CG动画长片《幽灵公主》(もののけ姫,1997)

导演:宫崎骏,制作:吉卜力,发行:東宝株式会社,发布日:1997-07-12

-

🥇 吉卜力第一次使用3D数字技术和最后一次使用赛璐璐胶片制作的动画长片,

- 他们此后的动画制作将转向数字化。

- 约50个镜头使用了3D数字技术。

- 动画风格延续吉卜力此前的传统手绘动画美学,只是利用计算机提供更方便的数字绘画、图层处理和镜头运动等功能,3D技术主要用于支援传统手绘动画难以完成的部分,隐藏在传统动画风格之下,不容易被普通观众察觉。

-

🥇 迈克尔·阿里亚斯(Michael Arias)自1995年开始研究的3渲2着色器“Toon Shaders”被首次试验,它是针对传统动画风格专门开发的。

- 而随着3渲2技术的发展,“Toon Shaders” 逐渐成为了该类型渲染技术的统称。

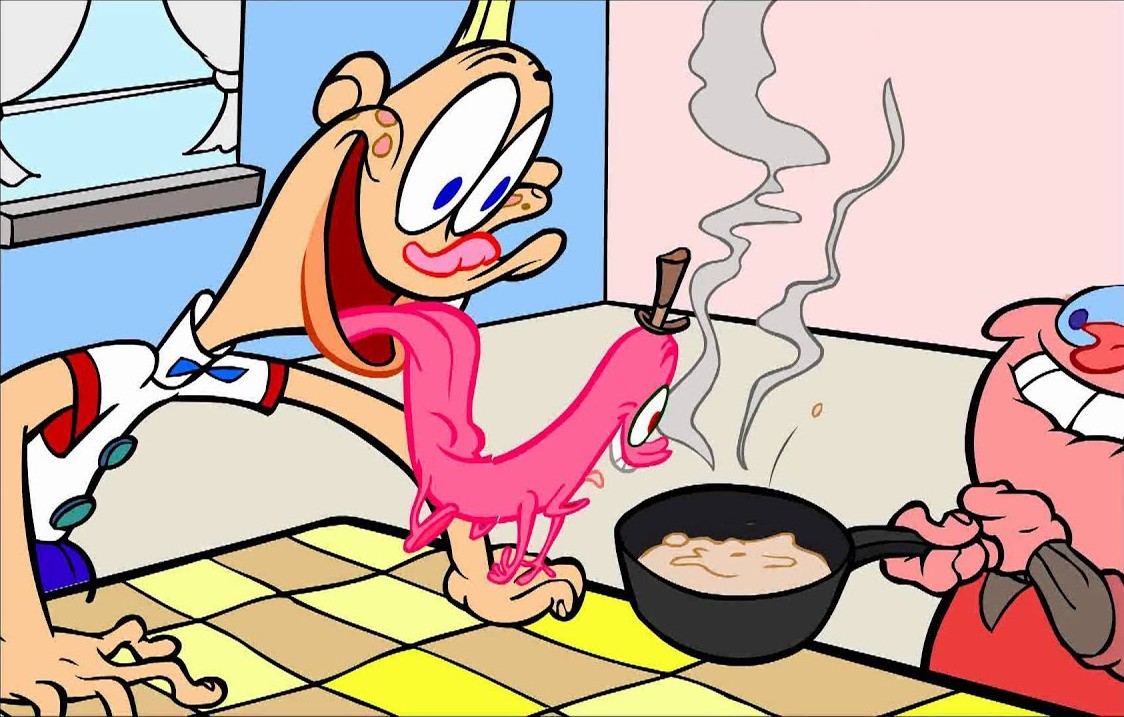

🎞 CG动画《该死的乔治烈酒项目》(The Goddamn George Liquor Program,1997-1998)

创作者:约翰·克里法卢西(John Kricfalusi);制作公司:Spümcø 工作室;原始发行:1997 – 10 – 15 Spümcø 官网;时长:共8集,每集约1分钟,更新时间不定,至1998年完成全8集更新。

世界上第一部专门为互联网制作的动画片,开创了“网络动画”的先河。

- 技术创新:使用奥多比刚推出的网页动画软件“Flash”制作,是 Flash 技术在动画片制作领域的首次大规模应用。

- 受限于 1990 年代的软件功能,动画采用 “有限动画”(Limited Animation)风格,通过重复动作和简化细节降低制作成本。

- 很快,这种全新的、既可创建类似传统手绘动画,又可创建带有实时交互功能,在“龟速”的网络时代以更小规格展示更高质量动画的“Flash动画”成为一种流行。

-

在接下来的十几年里,Flash动画几乎统治了互联网动画📌,也展露了预制作动画和实时交互动画最终并道的风向。

- 网络适配性:为适应当时低速拨号网络,动画分辨率极低(约 320×240 像素)

- 互动尝试:部分剧集包含隐藏互动元素,例如点击画面特定区域触发小游戏,这在 1990 年代的动画中极为罕见。

- 冲破次元墙:角色有时候会突然直接对屏幕之外的真实观众说话,例如 George Liquor 在片尾直视镜头并宣称 “这就是米国!”

- 剧集以不定期形式上线,部分集数间隔数月,反映了早期网络动画的实验性和资源限制。

- 🍉 微软 MSN最初参与项目开发,计划将其作为网络动画的试点,但因内容争议未批准发布,最终版权回归 Spümcø 独立发行。

- 尽管未在传统电视平台播出,但凭借独特风格迅速在互联网传播,并在 1999 年获得🏆安妮奖 “杰出互动动画成就奖”。

🎞 电视动画《南方公园》(South Park,1997至今)

导演:Trey Parker等

- 除第一集使用传统剪切动画技术制作外,后续剧集都使用数字动画技术制作。

- 为模拟景深效果,这部看起来像2D动画的作品,事实上使用了3D动画软件制作。

- 最开始是PowerAnimator,从第5季开始转用MAYA,后来使用Motion。

🎞 东映动画的《鬼太郎4》(ゲゲゲの鬼太郎,1996-1998)

-

🥇日本首部转向数字化制作的传统赛璐璐电视动画连续剧。

- 随后整个日本传统动画行业都陆续启动了数字化转型,甚至导致日本富士胶卷停止生产赛璐璐胶片 👻。

🎞 CG电视动画《科学法院》(Science Court,1997-2000)

导演:Loren Bouchard和Tom Snyder,1998年更名为Squigglevision

- 采用了汤姆·斯奈德(Tom Snyder)和安德烈·莱曼(A. Lyman)发明的模仿手绘动画抖动效果的数字动画技术“扭曲视觉”(Squigglevision),通过抖动获得动感,从而减少序列帧绘制数量,是一种针对廉价动画制作的技术。

-

Snyder T, Lyman A. 通过弯曲图像特征的边缘来制作图像动画的方法: US6252604B1[P]. 2001-06-26.

🔬 埃里克·维奇(Eric Veach)和列奥尼达斯·吉巴斯(Leonidas J. Guibas)提出了“梅特罗波利斯光传输”(Metropolis Light Transport)算法,是蒙特卡罗方法的变体。

-

Eric Veach and Leonidas J. Guibas. 1997. Metropolis light transport. In Proceedings of the 24th annual conference on Computer graphics and interactive techniques (SIGGRAPH ’97). ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co., USA, 65–76. https://doi.org/10.1145/258734.258775

- 维奇后来因在优化蒙特卡罗路径追踪渲染技术方面的贡献,使基于物理渲染(PBR)在计算机上成为可行而获 🏆 86届奥斯卡科学与工程奖。

🔬 德贝韦克(Paul Debevec)制作的短片《钟楼》(The Campanile,1997)

- 演示了他新开发的基于图像建模和绘制系统“Facade”,

-

🥇 第一个可行的“摄影测量建模”技术,也称“照片建模”,

- 从一组20张照片中创建了一座逼真的3DCG钟楼模型。

- 该技术随即被引入电影视效制作。后续发展不仅在影视动画、视频游戏中应用,在考古、医疗、地图、教育等领域也大量采用。

- 与基于激光的扫描技术相比,照片建模可获取更高精度的贴图,处理更复杂的造型和色彩细节。

🔬 苏拉雅·穆斯(Soraia R. Musse)和丹尼尔·塔尔曼(Daniel Thalmann)提出了一种新的人群行为模型。

- 以创建一般人群在特定环境中的运动模拟。

-

《人类群体行为模型:群体相互关系和碰撞检测分析》Musse S.R., Thalmann D. (1997). A Model of Human Crowd Behavior : Group Inter-Relationship and Collision Detection Analysis. In: Thalmann D., van de Panne M. (eds) Computer Animation and Simulation ’97. Eurographics. Springer, Vienna.

🎞 软件开发:

Rotoshop

-

平黑影业(Flat Black Films)带来其专有的插补转描软件,

- 由鲍勃·萨比斯顿(Bob Sabiston)和平黑影业开发,可以在矢量关键帧之间自动补间。

🎞 软件开发:

V-RAY

- 混沌集团(Chaos Group)开发的3D渲染器,

- 以光线追踪的照片真实感渲染闻名,被行业广泛采用,获 🏆 奥斯卡科学与工程奖和 🏆 艾美工程奖。

🎞 软件开发:

Shake

-

不真实(Nothing Real)推出的视觉特效、视频编辑、动画制作软件,

- 在21世纪初成为视觉特效制作的行业标准软件,

- 2002年被苹果收购,但它似乎被当作“Final Cut”的垫脚石,并于2009年停止更新。

🎮 游戏动画和交互动画的边界模糊

🎮《最终幻想7》(ファイナルファンタジーVII,1997)

开发:史克威尔(Square),发行:Sony Computer Entertainment(PS),Eidos Interactive(WIN);平台:PlayStation,WIN;发布时间:1997-01-31;

- 预渲染动画和实时渲染动画结合的3D视频游戏,提供更接近电影动画的视觉效果和叙事风格,专业动画师被邀请参与角色的动画制作,这些改变很快便成为日式角色扮演游戏特色。

- 玩家开始熟悉会讲故事的视频游戏,习惯在游戏的过程中顺便欣赏动画,其发展促进了视频游戏和影视动画之间的边界融合。

🎮《龙之巢》的翻录版成为🥇首款DVD游戏。

🎮 视频游戏《星球大战之绝地武士:黑暗力量2》(Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2,1997)

开发:LucasArts,平台:Microsoft Windows。

-

🥇 首款2K分辨率的全高清视频游戏,

- 采用微软的3D图形硬件加速技术“Direct 3D”。

🎮 视频游戏《神秘岛2》(Riven: The Sequel to Myst,1997)

开发:青色工作室(Cyan);发行:Red Orb Entertainment;平台:Microsoft Windows;发布日:1997-10-31。

-

🥇 首部使用“高动态范围图像”(HDR)渲染的视频游戏,

- 获益于DVD的数据容量提升,该游戏使用了大量预渲染动画,通过刻意增加的粗糙、造旧质感以抵消当时3D渲染过于光滑的问题,整体视觉效果已逼近同时代的动画长片。

🎮 视频游戏《蒙特祖马的回归》(Montezuma’s Return,1997)

开发:Utopia Technologies,平台:Microsoft Windows。

- 在3D渲染方面创造了多个第一:

-

🥇 首次使用凹凸贴图、透视映射(Perspective Mapping)、实时物体阴影、深度缓冲和“风”着色法渲染技术。

- 受限于消费级显卡的条件,视频游戏事实上直到2005年左右才全面进入“风”时代。

-

🎮 视频游戏《爆破推土机》(Blast Corps,1997)

开发:Rare,平台:Nintendo 64。

-

🥇 首个涉及3D火焰动画的视频游戏,

-

🥇 首次引入逐对象的运动模糊和原始的凹凸贴图技术。

🎮 诺基亚开始把各种各样的“贪吃蛇”游戏预装在其移动设备中,

- 成功引起了人们对于手机游戏的期待。

🎮🥇 第一个离线虚拟地球仪(Encarta Virtual Globe)。

开发:微软(Microsoft);首发时间:1997 年 10 月 14 日。

- 技术载体:依托 CD-ROM 的大容量存储(单张 CD-ROM 约 650MB,当年来说很大),可容纳全球地图数据、交互式地理标注、简单地形可视化等内容。

- 应用场景:早期主要服务于教育(辅助地理教学)与信息查询(离线检索国家、城市、地形数据),相关技术的后续发展使数字动画技术更频繁地出现教育、地图、导航、科研、信息可视化等非娱乐使用场景。

🎮 硬件开发:

Game.com

- 老虎电子公司(Tiger Electronics)推出的5世代掌上游戏机,

-

🥇首款包含触摸屏和互联网连接的掌机。

- 至2000年停产。

🎮 软件开发:

SANDDE

-

艾麦克斯(IMAX)开发了基于VR技术的3D绘画、动画系统。

- 最初用于制作IMAX的短片《画得不好》(Paint Misbehavin,1997)。

- 它允许动画师在虚拟立体影院中使用“魔杖”绘制单独的帧,然后使用互动功能来制作动画,可创建镜头,序列和完整动画。

- 但它也可被当作一种VR交互游戏供玩家娱乐。

🎮 软件开发:

Quake II engine

-

3D游戏引擎,

- Quake engine的继任,由id Software开发,持续更新至2001年。

🎮 软件开发:

Gamebryo

-

由C++编写的多平台游戏引擎,

- 支持多个游戏平台的视频游戏开发,由Gamebase开发,持续更新至2012年。

🎮 软件开发:

Adventure Game Studio

-

开源的开发工具,主要用于创建图形冒险游戏,

- 面向普通游戏设计人员,由Chris Jones开发。

🎮 软件开发:

Crystal Space

-

3D应用程序开发框架,通常用作游戏引擎,

- 也可用于任何类型的3D可视化,由Jorrit Tyberghein等开发。

🎮 软件开发:

Doom engine

-

又名“id Tech 1”,2.5D游戏引擎,由id软件开发。

🎮 软件开发:

OHR

- 全名Official Hamster Republic Role Playing Game Construction Engine,

-

开源的一体式2D游戏创建系统,主要用于角色扮演游戏,

- 简单易用无需编程,由James Paige和OHRRPGCE Developers开发。