Year 2005,

计算机的速度比10年前大概快了1000倍,3DCGI的照片真实感渲染技术已可很好地迷惑观众,数字动画技术在电影长片中的使用十分常见,数字影院系统也开始在世界各地取代传统影院。

🎥 影视特效的动画化

🎥 电影长片《金刚》(King Kong,2005)

导演:彼得・杰克逊(Peter Jackson);制作公司:维塔数码(Weta Digital),杰克逊影业(Jackson Films);发行公司:环球影业(Universal Pictures)。

- 使用维塔数码为其开发的面部运动捕捉系统,

- 尝试引入面部表情研究,把人类的表情转移到大猩猩的数字模型上,并把动捕数据转换为可编辑的角色动画系统,从而创造一种更可信的情感表达。

- 演员安迪・瑟金斯(Andy Serkis)为金刚提供动作与表情及肢体运动捕捉,其面部粘贴的标记点高达 135 个。

- 该系统在后续的制作中持续升级,制作了大量数字角色,

- 主要开发者马克·萨加尔(Mark Sagar)等因此获第83届 🏆 奥斯卡科学与工程奖。

- 场景制作多技术混合:

- 实际的微缩模型依然大量使用,实拍场景通过CG视效加工成险峻的骷髅岛环境。

- 维塔数码开发了CityBot软件以重建1933 年纽约城,工程师编写程序逐层重建曼哈顿,参考历史照片与现代数据,移除 1933 年后的建筑,最终生成 9 万栋建筑的 3D 模型,延伸长度超过 26 英里。

- 大规模人群模拟系统“Massive”为该片生成了纽约街头的人群、车辆和船只,最新版本支持智能行为(如躲避金刚的破坏、摔倒时的肢体反应),单个镜头可同时处理数万个角色。

- 拍摄时使用 LED 屏幕投射虚拟背景(如帝国大厦夜景),演员与CG角色(金刚)的互动通过动作捕捉实时同步,减少后期调整难度。

- 出色的动态光影匹配:使用维塔数码开发的算法,使金刚的毛发在不同光照条件下呈现真实的光泽变化,例如在夕阳下的暖色调反光与室内的冷色调阴影。

- 该片获78 届 🏆 奥斯卡金像奖最佳视觉效果。

♾ 软件开发:

Mudbox

- 3D雕刻和绘画软件,

- 最初由 SkyMatter 开发,随《金刚》首次作为一个完整产品面世。

- 2007年被欧特克(Autodesk)收购,其开发者安德鲁·卡米尼斯(Andrew Camenisch)等因此获🏆86届奥斯卡技术成就奖。

🎥电影长片《纳尼亚传奇:狮子·女巫·魔衣橱》(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe,2005)

导演:安德鲁·亚当森(Andrew Ralph Adamson)

-

使用了工业光魔新开发的专有绑定系统“BlockParty”,

- 该系统让复杂的生物绑定过程变得更友好,艺术家可更好地参与到生物动画制作中,

- 最初由詹森·史密斯(Jason Smith)和杰夫·怀特(Jeff White)发表,并在后续的制作中继续更新,

- 主要开发者因此获第90届 🏆 奥斯卡技术成就奖。

-

Jason Smith and Jeff White. 2006. BlockParty: modular rigging encoded in a geometric volume. In ACM SIGGRAPH 2006 Sketches (SIGGRAPH ’06). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 115–es. https://doi.org/10.1145/1179849.1179993

-

Rachel Rose, Mike Jutan, and John Doublestein. 2013. BlockParty 2: visual procedural rigging for film, TV, and games. In ACM SIGGRAPH 2013 Talks (SIGGRAPH ’13). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 8, 1. https://doi.org/10.1145/2504459.2504469

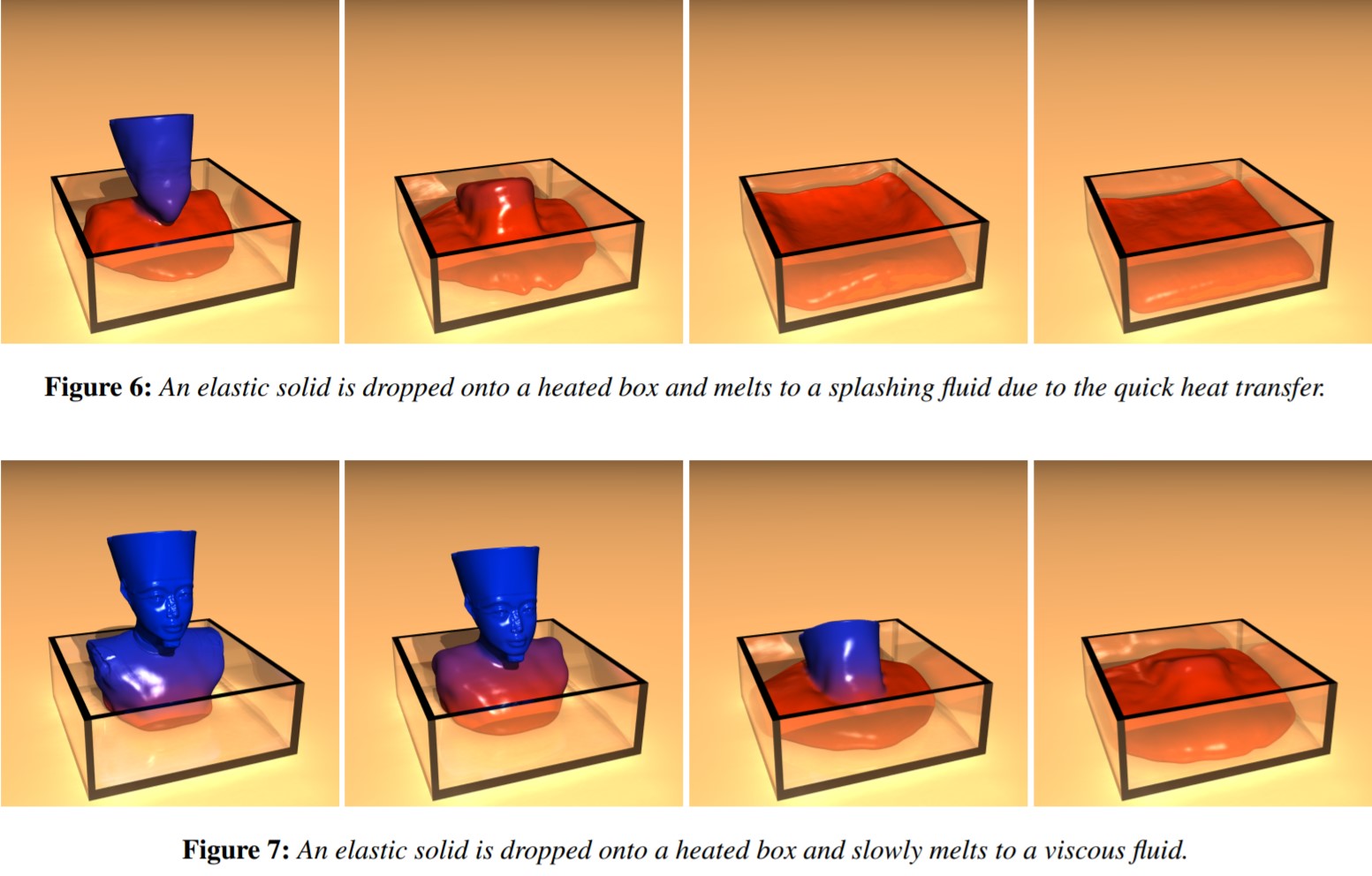

🔬 理查德·凯泽(Richard Keiser)等发表了《固液动画的统一拉格朗日法》

-

🥇第一个从固体到流体的3D融化变形动画算法。

- 提出了一种基于物理的变形动画框架,结合拉格朗日粒子法与混合隐式-显式表面生成技术,实现了固、流体变形的高精度物理动画模拟,支持复杂拓扑变化与相变过程,并在交互式应用中展现了高效性与细节表现力。

-

Richard Keiser, Bart Adams, Dominique Gasser, Paolo Bazzi, Philip Dutré, and Markus Gross. 2005. A unified lagrangian approach to solid-fluid animation. In Proceedings of the Second Eurographics / IEEE VGTC conference on Point-Based Graphics (SPBG’05). Eurographics Association, Goslar, DEU, 125–133. https://dl.acm.org/doi/10.5555/2386366.2386387.

♾ 软件开发:

MeshLab

- 非结构化大型3D网格处理软件。

- 意大利科学和信息技术研究所-国家研究委员会(ISTI – CNR)开发。

- 旨在处理3D扫描流程中出现的大型非结构化3D模型,在清理、重建的同时保留贴图信息。

♾ 软件开发:

iClone

- 甲尚科技开发了实时3D动画软件,

- 支持多规格3D文件,提供骨骼动画,唇型同步,预装素材,实时动捕等功能,

- 2017年推出无标记面部捕捉技术,让用户像玩游戏一样制作和控制动画。

♾ 软件开发:

Daz Studio

- 专注人形角色的3D模型和动画软件,

- 软件本身是免费的,但很多素材和插件等需要购买,

- 由Daz 3D开发。

♾ 软件开发:

Kerkythea

- 扬尼斯·潘塔佐普洛斯(Ioannis Pantazopoulos)开发的免费3D渲染软件,

- 支持光线追踪和梅特罗波利斯光传输(Metropolis Light Transport)两种渲染模式。

🎞 软件开发:

Silhouette

- SilhouetteFX 公司开发并发布,最初是一种用于视觉效果制作的转描工具,

- 2019年与Boris FX合并成包括数字绘画、转描、运动跟踪和基于节点合成的多功能程序,

- 主要开发者保罗·米勒(Paul T. Miller)和马尔科·保利尼(Marco Paolini)因此获第91届 🏆 奥斯卡技术成就奖。

🎞 软件开发:

cineSync

- Cospective 公司开发的远程协作和审查视觉效果的工具,

- 其主要开发者托尼·克拉克(Tony Clark)等获第83届 🏆 奥斯卡技术成就奖。

🖥️ 硬件开发:

艺卓ColorEdge

- 艺卓公司推出的专业级别显示屏系列,

- 被CGI行业广泛采用,该系列的ColorEdge CG系列硬件自动校准显示屏获🏆 92届奥斯卡技术成就奖。

🪄 拟真和拟绘的交融共生

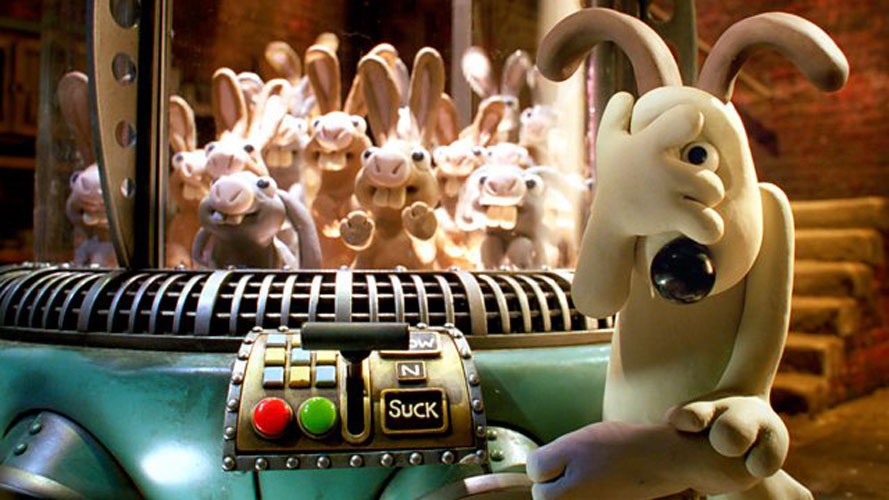

🎞 动画长片:《超级无敌掌门狗:人兔的诅咒》(Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit,2005)

导演:尼克・帕克(Nick Park),史蒂夫・博克斯(Steve Box);制作公司:阿德曼动画公司(Aardman Animations)、梦工厂动画(DreamWorks Animation);发行公司:梦工厂影业(美国)、联合国际影业(英国及其他地区);首映时间:2005 年 9 月 4 日(澳大利亚悉尼国际电影节)。

- 该系列以粘土动画为特色的,CGI技术、新材料和计算机运动控制技术让以前不可能出现在定格动画的镜头成为现实。

-

阿德曼动画首次引入CG特效技术,由运动图像公司(MPC)制作

- MPC为该片制作了一群CG粘土兔子动画,

- 并编写专有软件以允许数字兔子显示真实粘土偶会附带的、如指纹之类的微小缺陷,使其最终效果在造型、材质、动作表现等方面和传统粘土定格动画没有明显区别。

- 使用 MPC 研发的 Furtility 毛发系统渲染人兔的蓬松毛发,以及蔬菜表面的绒毛,达到 “触觉级真实感”。

- 通过数字技术生成月光下的雾气、暴雨场景,以及教堂彩色玻璃破碎时的光线折射。

- 传统黏土动画依赖逐帧调整灯光,效率极低。该片采用数字预演(Pre-Visual)技术,先通过计算机模拟场景光照,再指导实际拍摄,确保光影变化连贯自然,如人兔袭击城镇时的动态阴影。

- MPC为该片制作了一群CG粘土兔子动画,

- 微缩模型与数字扩展结合:搭建了 1:24 比例的城镇微缩模型(如街道、菜园),再通过 CG 技术延伸背景,营造出广阔的空间感。例如,人兔攀爬教堂尖顶的镜头中,远景建筑为数字生成。

- 可交互机械装置:华莱士的发明(如 Bun-Vac 6000 捕兔器)采用真实机械结构,内置电机和传动装置,实现自动化运动,减少逐帧调整的工作量。

- 新黏土材料:阿德曼研发了名为 “Aard-Mix” 的合成黏土,其延展性和稳定性优于传统材料,可反复调整而不产生指纹痕迹,同时在灯光下呈现细腻质感。

- 该片以 3000 万美元预算创下 1.93 亿美元全球票房,2006 年斩获第 78 届 🏆 奥斯卡最佳动画长片奖,成为首部获此殊荣的黏土动画。

🎞 CG动画短片《加斯帕·莫雷罗神秘探险记》(The Mysterious Geographic Explorations of Jasper Morello,2005)

导演:安东尼·卢卡斯(Anthony Lucas);制作公司:3D Films Pty Ltd;首映:2005年1月20日(澳大利亚 Flickerfest 国际短片节)

- 一部看起来像传统剪影动画的短片,但该片实际上使用数字动画技术制作,以表现更复杂的运动和场景。

- 最初尝试使用定格动画技术,但由于短片规模太大,无法经济有效地用定格动画完成,因此转向 CG 动画软件。

- 某些序列 (如飞艇场景) 完全使用 3DCGI技术。

- 角色以剪影形式呈现,背景采用水墨风格,同时又带有明显的电脑质感,创造出独特的视觉美学。

- 获 🏆 2005 年昂西国际动画电影节大奖 (Grand Prix), 2006 年奥斯卡最佳动画短片提名。

🎨 软件开发:

Toon Boom Solo

- Toon Boom Animation开发并发布的 2D动画软件,

- 面向个人和小型工作室。

- 2007年由Toon Boom Digital Pro继任。

🎨 软件开发:

Pencil2D

- 免费开源2D动画软件,由Pencil2D志愿者开发。

🎨 软件开发:

Synfig

- 免费开源2D动画软件,

- 由Robert Quattlebaum开发,

- 提供分层、逐帧绘画、角色骨骼动画、自动补间等功能。

🎨 软件开发:

Pivot Animator

- 彼得·伯恩(Peter Bone)开发了一款有趣的免费2D动画软件,

- 用于制作简单但有趣的火柴人和精灵图动画。

🎨 软件开发:

Krita

- 开源图像编辑软件,针对数字绘画和动画创作,

- 由KDE和Krita财团开发。

♾ 软件开发:

SeExpr

- 迪士尼动画工作室开发,

- 允许以交互方式生成各种程序范例,随后逐渐成为其内部专有的,在着色器、纹理创作、粒子操纵、变形等多个动画部门都会使用的工具。

- 2011年作为一种开源、通用的表达语言与动画和视觉特效行业的其他公司分享。

🎮 实时动画技术的广泛应用

🎮 《死刑犯:罪恶起源》(Condemned: Criminal Origins,2005)

开发:世嘉,平台:Xbox 360、Microsoft Windows。

-

🥇首款使用环境光遮蔽和次表面散射的视频游戏。

🎮 《细胞分裂:混沌法则》(Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory,2005)

开发:Ubisoft Montreal,平台:Microsoft Windows、PS2等多平台。

-

🥇首款使用视差贴图的视频游戏。

🎮 《生化危机4》(バイオハザード4,2005)

开发:Capcom第4开发部,平台:GameCube。

-

🥇首次引入了过肩镜头,后来成为绝大多数第三人称动作游戏的标准。

🎮 硬件开发:

Xbox 360

- 微软推出其7世代家用游戏机,多边形处理性能高达5亿个每秒,至2016年停产。

- 7世代家用游戏机已可被视为一台微型电脑,

-

所谓的“次世代游戏”也是从这一代游戏机开始的。

- 该世代游戏更注重真实世界的物理性模拟,支持更高面数的模型、更高精度的贴图、更高帧率的高清视频,更接近预渲染动画效果。

-

🎮 硬件开发:

Arduino

- 马西莫·班齐等开发了开源嵌入式硬件平台,用于创作交互式艺术装置,

- 包含各种各样的传感器、控制器等硬件和专用软件,相对容易学习和操作。

🎮 软件开发:

Unity 引擎

- 游戏引擎,可用于2D和3D游戏开发,以及其他交互式项目。

- Unity Technologies 开发,

- 2004年在丹麦成立,最初名为Over the Edge Entertainment,2007年更名Unity Technologies。

- 被游戏行业广泛采用,后来也开始进军影视动画行业。

🎮 软件开发:

Bullet

- 埃尔温·考曼(Erwin Coumans)开发的免费开源物理模拟引擎,

- 被用于游戏、视觉效果、机器人等领域,被行业迅速接纳,

- 21世纪初三大主流物理引擎之一。考曼获第87届 🏆 奥斯卡科学技术奖。

🎮 软件开发:

OGRE

- 一个面向场景的实时免费开源的跨平台3D渲染引擎,

- 由The OGRE Team开发,通过其接口引入其他功能的引擎,也可用于游戏开发。

🎮 软件开发:

PhysX

- 开源实时物理引擎中间件,由英伟达开发。

🎮 软件开发:

C4 Engine

- 3D游戏引擎,由Terathon Software LLC开发,

- 于2015年退役,但2021年又宣布重新回归。

🎮 软件开发:

Delta3d

- 开源游戏/模拟引擎,适用于培训、教育、可视化和娱乐各种用途。

🎮 软件开发:

DX Studio

- 完整的集成开发工具,用于创建3D视频游戏、模拟或实时交互应用程序,

- 由Worldweaver Ltd开发。

🎮 软件开发:

UNIGINE

- UNIGINE公司专有的跨平台游戏引擎,

- 还可用于模拟器、虚拟现实系统和可视化等其他领域。

软件开发:

OpenFrameworks

- 扎卡里·利伯曼(Zachary Lieberman)等为创造性编码而设计的开源工具包,

- 用于多媒体交互艺术等项目。

软件开发:

Remo 3D

- Remograph开发,专注于实时可视化的3D模型创建。