从真人电影与动画片段的相互剪接,到在同一画面直接合成,从特效摄影,到使用动画技术制作的特效动画。所谓“纯动画”和“真人实拍电影”的结合,早在20世纪之初便开始了。

1910年代:

动画片从个人艺术家创作逐渐转向制片厂流水线生产,一系列新的、可适应批量生产的动画技术诞生,动画制作开始走向所谓的“标准化”,类似的流程、工具、要求等,在提高效率的同时,也在一定程度上减弱了动画的艺术个性。

传统动画片开始被称为“卡通片”,意味着一种新的动画类型诞生,但它有时候被误会为动画的别称。

1910年:

电影先驱保罗退出了电影制作事业,继续生产电影设备和其他科学仪器。

🪄 1910-1912年间,意大利作家布鲁诺·科拉(Bruno Corra)和画家阿尔纳多·金纳(Arnaldo Ginna)制作了一些直接在透明胶片上绘画的抽象动画片。

- 据说是对门德尔松交响乐和先锋派抽象作品的表达,可惜胶卷在二战中丢失。

🪄 波兰-俄罗斯定格动画先驱弗拉季斯拉夫·斯塔列维奇(Владисла́в Алекса́ндрович Старе́вич/Władysław Starewicz/Ladislas Starevich,1882-1965)开始使用昆虫拍摄定格木偶动画。

- 他最初是想拍摄昆虫电影,但发现小昆虫无法在聚光灯下“表演”,继而萌生了使用死昆虫制作动画的念头。这些“演员”都被制作成木偶,手脚替换成可动的金属线,并穿上一些衣物。

- 早期的动画都不幸遗失,现存最早的案例是《美丽的洛伊卡尼达》(The Beautiful Leukanida,约1912)。

- 由于早前作品丢失,他可能在1912或更早便开始使用了一些早期的“运动模糊”技术,如在曝光期间稍微移动模型、桌子或布景。现存早期案例:

- 《摄影师的复仇》(Mest Kinematograficheskogo Operatora,1912)由于早期胶片损毁严重,现存版本(约12分钟)中运动模糊效果已部分模糊。

- 《圣诞前夜》(Noch pered Rozhdestvom ,1913)为真人实拍+定格动画,现存原片也很模糊,但其中小恶魔飞行片段有较明显可辨认的运动模糊处理。

1911年:

伊士曼柯达修改了对爱迪生信托公司的独家合同,向独立公司出售胶片,让更多人有机会制作电影和动画片。

🪄 美国漫画家、动画先驱温瑟·麦凯(Winsor McCay)的首部动画《小尼莫》(Little Nemo,1911)上映。

- 使用真人实拍+手绘动画技术。

- 该动画使用了后来被称为解构重组的动画技法表现角色的出场,

- 挤压拉伸被用于复杂的角色变形,

- 动画循环被用于增强叙事而非偷懒,

- 准确的立体旋转效果仿佛使用了3DCG动画技术,

- 而简单的对位标记开始被使用。

- 影片最开始是黑白的,后来因为观众积极的反响,麦凯把手绘动画部分逐帧手工上色。

- 影片的真人实拍部分中展示了一台的妙透镜动作查看器,这种以手翻书方式检查动画动作的习惯,在此后几十年的手绘动画制作中一直被沿用。

- 有趣的是,麦凯自称是世界上首位制作卡通动画片的人,

- 但他不可能不知道布莱克顿此前的动画片,因为《小尼莫》就是由布莱克顿监制的。那么他的说辞显然就是认为布莱克顿此前制作的动画片,不能被称为卡通动画片。

🪄 朱利叶斯·平舍尔(Julius Pinschewer)开始制作广告动画,

- 次年在德国成立他的首家电影制片公司,成为首批广告动画制作公司之一,

- 早期作品以文字动画和产品图像移动组成,并逐渐发展成艺术家的创意实验室。

- 很难考究谁发明了这种图文并茂的广告动画,但其后续发展不仅加速了动画和电影之间的边界模糊,也有力地协助动画扩充其“拟生”的对象,从具象生物的拟生,到具象产品的拟生,甚至文字符号等抽象内容的拟生。

- 广告动画在整个20世纪不断为动画技术进入全媒体添砖加瓦,但由于它们没有被认真记录,很多作品已消失与历史长河。

🎥 威廉·弗里斯-格林和科林·贝内特(Colin Bennett)开始使用他们的“生物色彩”(Biocolour)技术制作电影。

- 在原理上与肯尼马色彩有相似之处,但其方法是直接把正片交替染色,从而无需使用旋转滤镜。

-

Bennett C. 运动摄影的色彩和设备改进: 英国专利10150[P]. 1913-2-6.

-

- 也有资料介绍该色彩技术在1906年已经开发。

-

Brown, S. (2012). Technical Appendix: Biocolour. In: Street, Sarah: Colour Films in Britain. The Negotiation of Innovation 1900-55. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 264.

-

🧪 鲁道夫·费舍尔(Rudolf Fischer)和汉斯·西格里斯特(Hans Siegrist)发现了显色剂,给彩色摄影带来了新的方向。

1912年:

🔍 心理学家马克斯·韦特海默(Max Wertheimer)提出了“似动现象”和由此造成的“似动效应”,

- 指出人类的运动知觉可以因幻觉而产生运动的假象,认为能从静态图“看”到运动的原因,不仅是生理上的视觉暂留现象,还有赖于人类大脑基于经验组织“完形”的心理行为。

- 该理论更好地解释了为何人类即使在每秒8帧或更低帧速率下仍可“看到”运动,甚至会把某些静态图像看成运动图像。

-

Wertheimer, M. (1912). Experimentelle Studien über das Sehen von Bewegung. Zeitschrift für Psychologie. 61 (1): 161–265.

🎥 贝尔与豪威尔公司(Bell & Howell Company)推出被称为有史以来最精确电影机“Bell & Howell 2709”,

-

首款全金属的专业级商用电影摄影机,

- 定位销(register pins)大幅提高了图像的稳定性,配备可变速度电影马达,四镜转头,机架上方的监视窗可实现精确取景和对焦,

- 虽然售价很高,但大受好莱坞专业电影制片厂的欢迎,其生产时间跨度较长,部分资料显示该机型在 1915年 仍有生产记录。

🪄 德国教育家路德维希·明希(Ludwig Münch)带来了已知最早的“科学教育动画”《数学诡计电影》(Mathematische Trickfilme,1912)。

- 25部为教学而设计制作的数学可视化动画在慕尼黑的大会和会议上放映,

- 这要求动画的图形能以数学上准确的方式呈现和运动。

- 把动画片用于科学教育目的在当时并不被看好,因为它对传统动画技术来说过于复杂,但其后续发展将协助动画将其拟生对象从具体生物拓展至抽象事物,也吸引了更多来自天文、物理、数学等背景的科学家加入动画事业,为动画技术的下一次蜕变打下基础。

🪄 动画短片《怪物岛》(In Gollywog Land,1912)

导演:桑顿(F. Martin Thornton),制作:Natural Colour Kinematograph Company

-

🥇首部使用色彩电影摄影技术的定格木偶动画片,

- 但原片已遗失🔍,根据文字资料该片当时采用的是肯尼马色彩技术。

🎥 梅里爱(Georges Melies)推出其最后一部电影短片《征服北极》(The Conquest of the North Pole,1912)。

🎊 被称为“印度电影之父🎗️”的达达萨赫布·法尔克(Dhundiraj Govind Phalke,1870-1944)创立“法尔克影业”(Phalke Films),从而开启了印度电影产业。

- 法尔克不仅是印度电影工业奠基人🎗️,也是定格动画、宣传片与纪录片先驱、特效创造者及神话电影类型的奠基者。

🔬 阿图罗·埃尔南德斯-梅希亚(Arturo Hernandez-Mejia)开发了第一个可实际应用的,基于双色减法,使用分光镜和双涂层胶片的色彩摄影技术“色彩图形”(Cinecolorgraph,Colorgraph)。

-

Hernandez-Mejia A. 彩色照片透明胶片的制作过程: US1174144[P]. 1916-03-07.

1913年:

🪄 美国动画师约翰·布雷(John Randolph Bray)制作了其首部真人实拍+手绘动画短片《艺术家的梦》(The Artist’s Dreams,1913)

-

该片首次使用了一种被称为“印刷背景”的技术,以减少手绘工作。

🎥 达达萨赫布·法尔克在其电影《豌豆的生长》(Birth of a Pea Plant,1913)中

-

🥇引入了

延时摄影(Time-Lapse Photography)概念,

- 每天拍摄一帧的方式记录植物生长过程,然后以普通帧速率放映,从而“折叠时间”。

🎥 伦敦国际电影展览会上展出了🥇第一个基于双色加法的色彩系统“Colcin”。

-

Coe, B. (1981) The History of Movie Photography. Westfield, N.J.: Eastview Editions, 120.

🎥 威廉·凯利(William V. D. Kelley)和查尔斯·罗利(Charles Raleigh)发明了色彩摄影技术“普利兹玛色彩1代”(Prizma I)。

- 改良成一种双背系统,成为后来颜色处理的前身。

- 已知首部使用该技术的电影是乔治·多尔西(George A. Dorsey)执导的《我们的海军》(Our Navy ,1918)。

🎥 弗莱斯-格林和厄本开始了关于肯尼马色彩专利长达3年的官司。

- 最后厄本失去了独家专利,而弗莱斯-格林父子在原基础上开发了“弗莱斯-格林天然色彩法”(The Friese-Greene Natural Colour Process)。

🎥 道格拉斯·布鲁斯特(Douglas Brewster)开始为其“布鲁斯特色彩”(Brewster Color)申请专利。

- 基于双色减法,要求两卷胶片通过安装了棱镜的镜头平行打印,该棱镜将光线沿两个方向分离,分别通过红色和绿色滤镜。随后,两卷底片被打印在双面涂布乳剂、一面涂绿、一面涂红的正片上。

-

Brewster D. COLOR PHOTOGRAPHY: US1191941[P]. 1913-02-11提交, 1916-07-25获得

-

Brewster D. Photographic film: US1,145,968[P]. 1913-07-01提交, 1915-07-13获得

- 该彩色电影技术包括多个专利,相关专利申/获时间持续至1930年。

- 据报“尽管布鲁斯特彩色公司似乎曾尝试商业应用该技术,但目前未见具体使用该技术的影片或制片厂的参考记录。”

-

Ryan, Roderick T. (1977): A History of Motion Picture Color Technology. London: Focal Press, p. 72.

-

- 但也有资料记录布雷工作室制作的《托马斯猫的首次亮相》(The Debut of Thomas Cat,1920)使用了名为“Brewster Color”的色彩技术。

🎊 中国第一家电影制片公司“新民公司”于上海创立。

1914年:

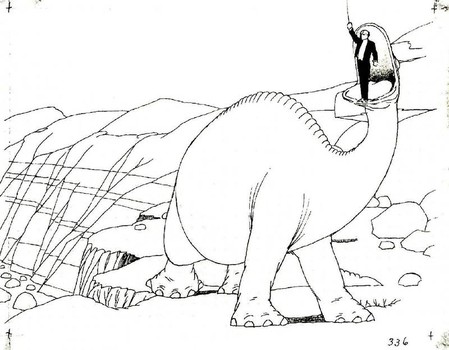

🪄 麦凯(Winsor McCay)制作了《恐龙格蒂》(Gertie The Dinosaur,1914)

-

🥇首部使用“关键帧”“中间帧”“定位标记”、真人角色与动画角色“交互”、有详细手绘背景的动画短片。

-

真人与动画角色交互:

- 动画作为其杂耍表演的一部分上映,在表演中麦凯直接与格蒂“对话”,格蒂会有“选择性”地执行一些命令(这当然是预先设计好的)。最后麦凯会走下舞台,以动画角色的形象“走进”屏幕,和格蒂一起出现在画面中。

- 后来的电影版采用真人实拍+逐帧手绘动画的形式,以字幕代替麦凯互动部分的对话。

-

麦凯把自己发明的关键帧系统称为“划分系统”(split system),

- 他为每一个整体动作绘画一张包含运动曲线、关键位置和动作的总体指南,用来对整个动画序列进行布局和计时,并放在底部为每一张序列图提供参考。麦凯的办法是先绘画序列的第一帧和结束帧,然后是中间分割帧,再然后是不断的补充中间帧,麦凯使用的是等距补帧,未提及动作的变速问题。

-

定位标记雏形:

- 为方便对位,麦凯使用了类似于宣纸的透写纸绘画动画,在图纸的4角绘画了十字形的“定位标记”。

- 角色动画表现:

- 恐龙格蒂的动作表现自然细腻,甚至包括呼吸动作,这一点至今仍被不少动画忽略。

- 在格蒂站起来的时候,麦凯加入了一只飞龙吸引观众的注意,以避免观众留意到格蒂的动作问题,这种转移关注点的方法后来也经常被动画师使用。

- 麦凯干净的线条、高对比度、现实主义、注重节奏和重力的动画风格,后来都成为了美式动画的特色。

- 《恐龙格蒂》的声誉之高,一方面是其精致的动画表现,另一方面也因其动画技术的开创性和无私奉献。

- 他不仅大方地公开了自己的技术,而且没有为它们申请相关专利。

- 但他对动画行业的友善却引来投机者,布雷(John Randolph Bray)申请了一些麦凯发明的技术专利,甚至尝试起诉另一位动画师,而麦凯可能提起了反诉,并从布雷那里获得了版税。

-

Crafton, Donald (1993). Before Mickey: The Animated Film 1898-1928. University of Chicago Press,376.

-

Canemaker, J. (2005). Winsor McCay: His Life and Art. Harry N. Abrams, 174.

- 麦凯至少在1919年,在明尼阿波利斯一所学校的卡通课堂上教授过动画课程。当年的一份教材近年被重新发现,对了解这位伟大的动画先驱,以及1910年代的传统动画技术有重要意义。

-

Cohen K. (2002). Winsor McCay’s Animation Lesson Number One, 1919. https://www.awn.com/animationworld/winsor-mccay-s-animation-lesson-number-one-1919

-

🎊 拉乌尔·巴雷(Raoul Barré)和威廉·诺兰(William Nolan)创立了🥇世界上第一个动画工作室“巴雷-诺兰工作室”(Barré-Nolan Studio),开发了一系列创新的动画生产技术:

- “定位钉系统”:用于固定动画图纸,该技术在整个传统动画制作时期一直被使用,但不同工作室可能会使用不同的定位钉设计;

- 一种节省重复绘制的“切口系统”(Slash System):把上一帧需要变化的部分切下来,保留无需变动的部分,但与定位钉系统相驳;

- 发现了通过平移背景图像,让原地行走的角色看起来在前进的动画技巧。

- 他们亦致力于动画质量的提高,将部分利润投资于动画师的艺术课程。

- 但巴雷在1919年退出了动画业,有传言说他感到了厌倦。

🎊 布雷创立了“布雷工作室”(Bray Studios)

- 尝试引入工厂模式,开发了一种早期的“流水线”动画制作系统,为随后几十年大型动画制片厂垫下了基础模型。

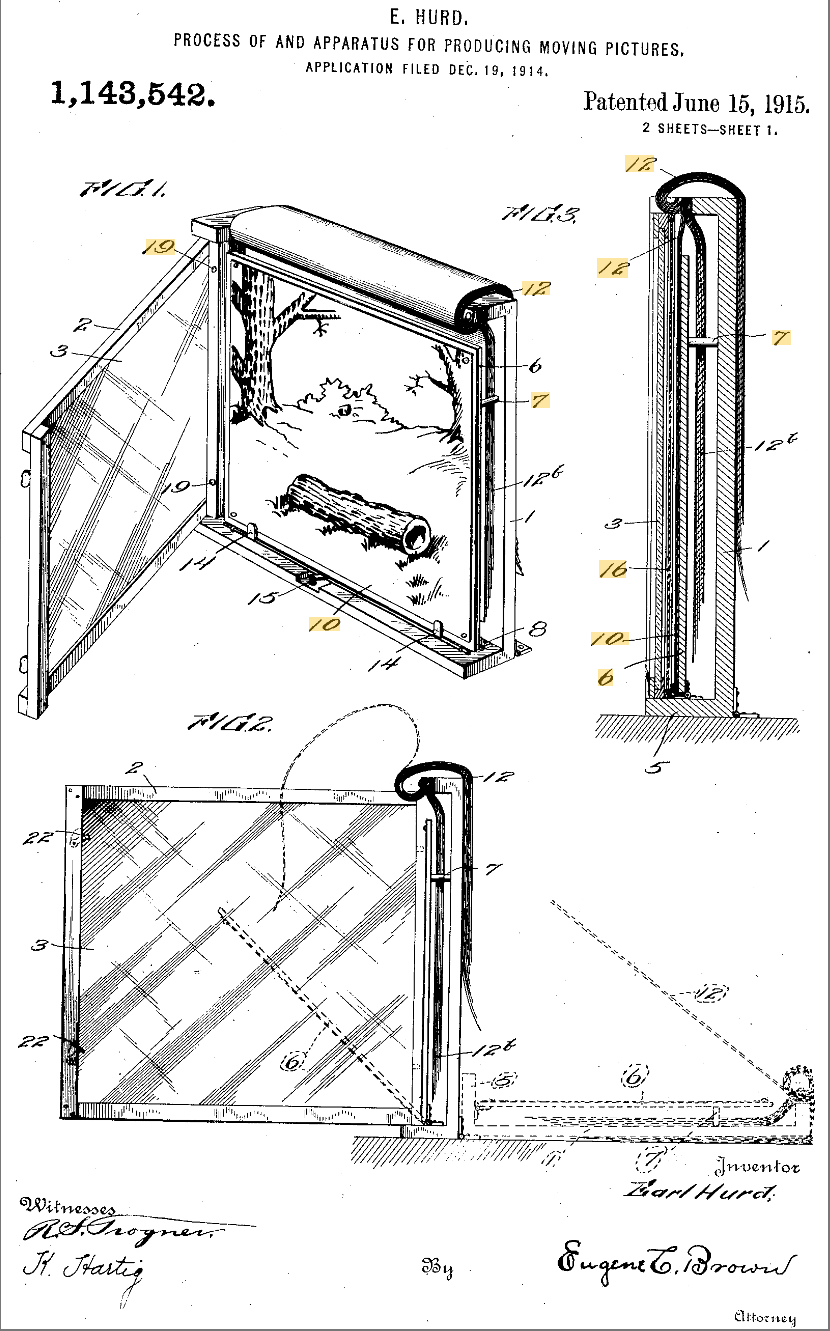

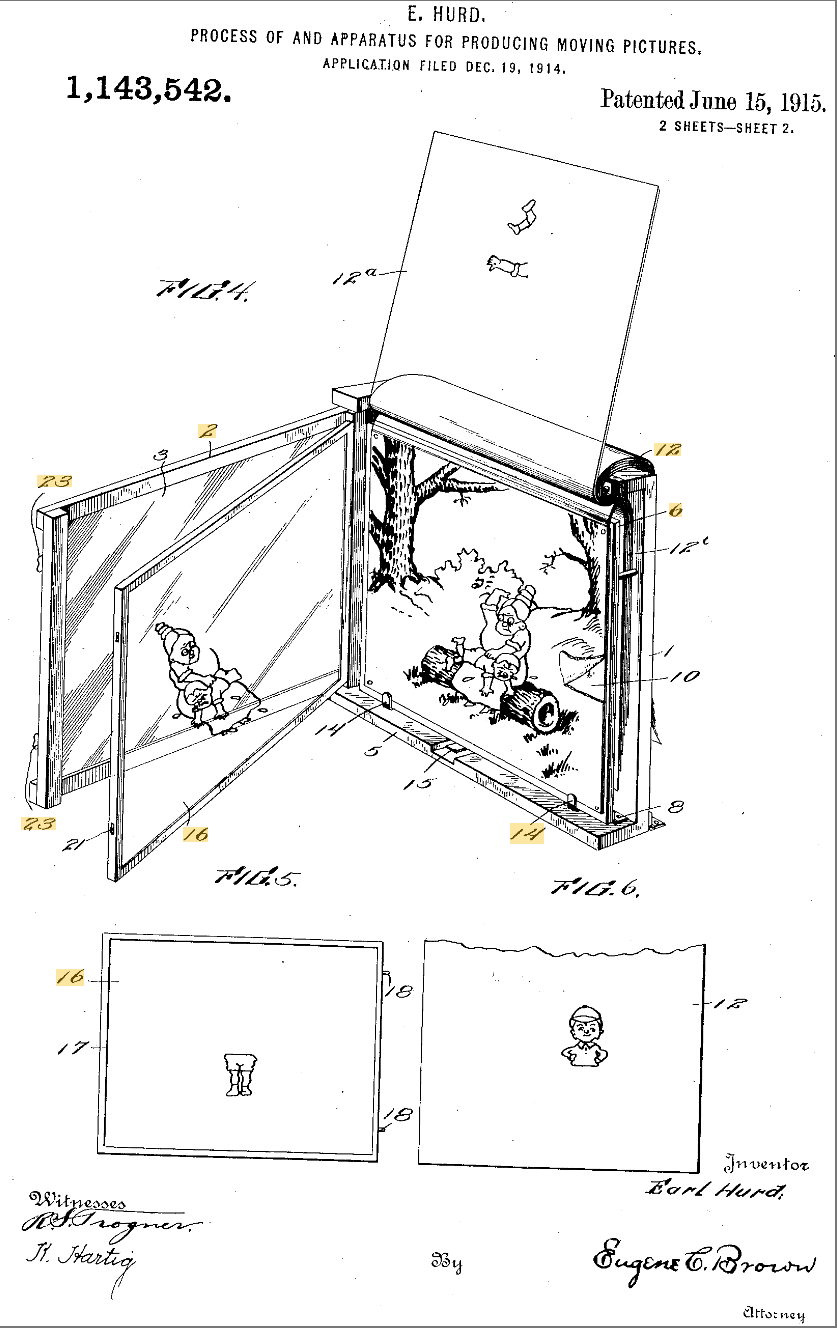

- 致力于申请各种动画技术专利,其中最著名的是其雇员伊尔·赫德(Earl Hurd)开发的“赛璐璐动画”技术。

- 角色和前景分别绘制在不同的透明胶片上,底层背景画在纸上,这种“分层系统”极大地降低了动画背景绘制的工作量。

- 赫德执导的《博比·邦普斯》(1915-1925)是第一个使用赛璐璐动画技术制作的动画系列。

- 在1932年之前,赫德和布雷可从所有使用该工艺的动画制片厂获得许可费。

-

Hurd E. PROCESS OF AND APPARATUS FOR PRODUCING MOVING PICTURES: US1143542[P]. 1914-12-19申请,1915-6-15获得.

- 他们还制作过一种脚踏式赛璐璐胶片定位孔打孔机,取名“布雷打孔机”(Bray Punch),

- 可同时为多张胶片打孔并收集废料,如今被塞德尔米耶(J.J. Sedelmaier)收藏。

- 一张来自曼哈顿百老汇1600号弗莱舍兄弟工作室的老照片(约1910-1920年代)中也出现了类似设备,尚不清楚是谁发明了它。

不管对布雷的个人评价如何,“赛璐璐动画技术彻底改变了动画产业”,这句话几乎被写进每一本动画历史书。

🎥 意大利著名导演乔瓦尼·帕斯特洛纳执导的电影长片《卡比利亚》(Cabiria,1914)

- 🥇已知首部使用“轨道推拉镜头”(Dolly Shot)的电影长片,

- 定格动画先驱乔蒙是该片的摄影与特效总监。