1930年代:

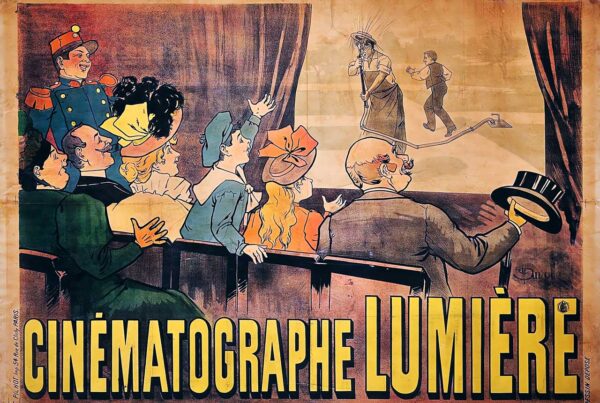

那些风靡一时的光学动画玩具已经消退,那些窥视秀盒子里精美的动画也基本被人们遗忘了,木偶只是孩子喜欢的玩具,自动偶开始成为博物馆里的摆设,电影几乎成了动画的唯一舞台,在电影院的屏幕上卖力表演。

当动画接受了电影的制作、发行和评价体系时,它便进入了电影的框架,尽管这一概念在近年受到质疑,但在20世纪前半叶,动画确实被当作电影的一种,或者说它承载了电影文化的一部分。

动画工作室更加关注“流程”“分工”“架构”等问题,越来越多不同的动画“职位”诞生。

尽管传统手绘动画本质上也是一种定格动画,但在第一个好莱坞黄金时代,用于真人电影特效的定格动画和传统手绘动画基本上是两个完全独立的行业。

1930年:

🪄 传统手绘动画短片《胡扯》(Fiddlesticks,1930)

导演:伊沃克斯(Ub Iwerks)

- 伊沃克斯(Ub Iwerks)离开迪士尼之后制作的首部动画片,

-

现存首部有声+彩色动画短片,

- 使用被称为“哈里斯色彩”(Harris Color)的双色彩色技术,但可能只在英国发行了彩色版。

🪄 定格动画长片《狐狸的故事》(Le Roman de Renard,1937)

导演:艾琳·斯塔列维奇(Irene Starevich)、弗拉季斯拉夫·斯塔列维奇(Владисла́в Алекса́ндрович Старе́вич/Władysław Starewicz/Ladislas Starevich)

-

弗拉季斯拉夫·斯塔列维奇的首部定格动画长片,也是法国首部动画长片。

- 该片在1930年完成主要制作,但因严重的配乐问题需重新制作,直到1937年才在柏林首映。

- 斯塔列维奇使用内置可动骨架的木偶模型逐帧拍摄,耗时多年完成,共动用 75个模型,拍摄 27.3万个动作。

- 在狐狸奔跑场景中,斯塔列维奇通过同步移动模型与摄影机,并调整布景角度,创造出更复杂的运动模糊轨迹。

- 例如狐狸跃过溪流时,毛发和尾巴的飘动通过逐帧微调实现自然模糊。

-

首次在定格动画中实现复杂镜头运动(如推拉、跟拍)和 动态光影效果,为定格动画树立标杆。

本页面正因版面设计调整更新中,更新期间原页面保留,有需要请看