1935年:

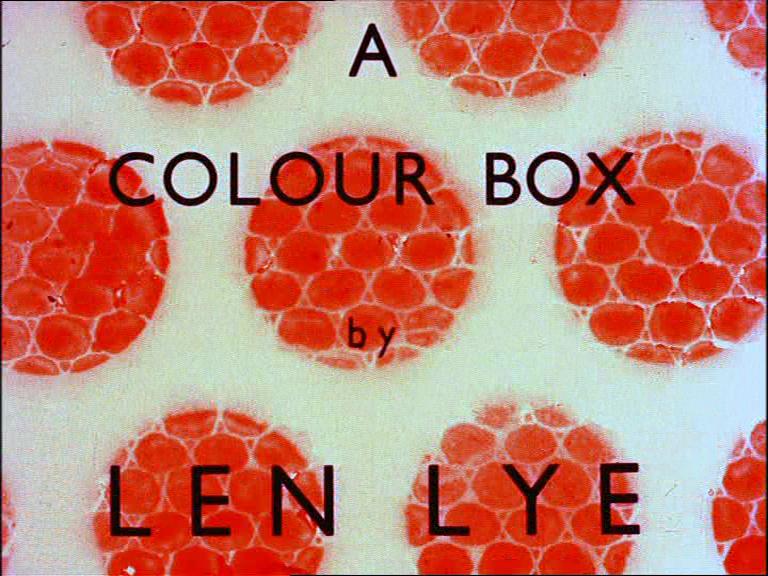

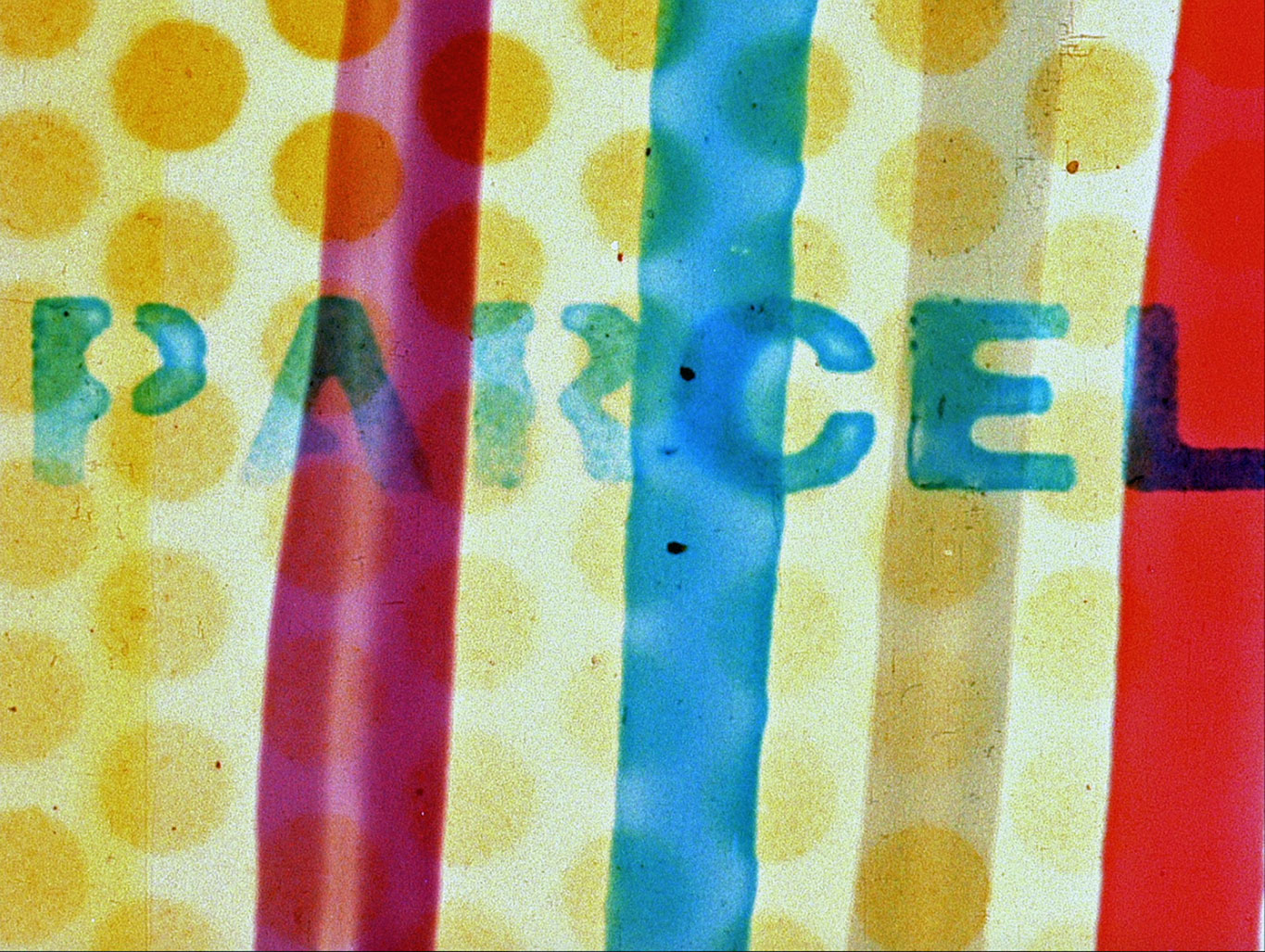

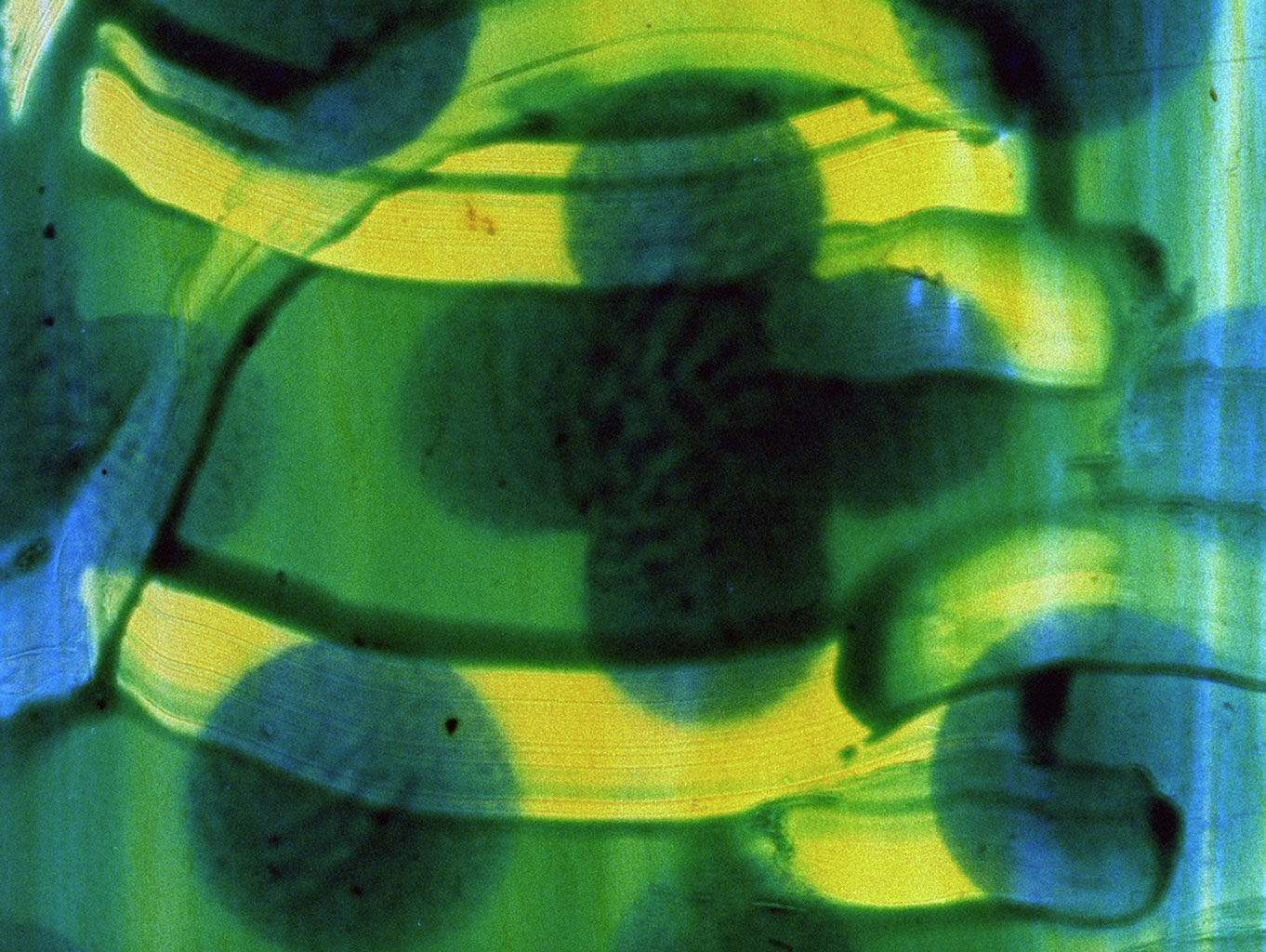

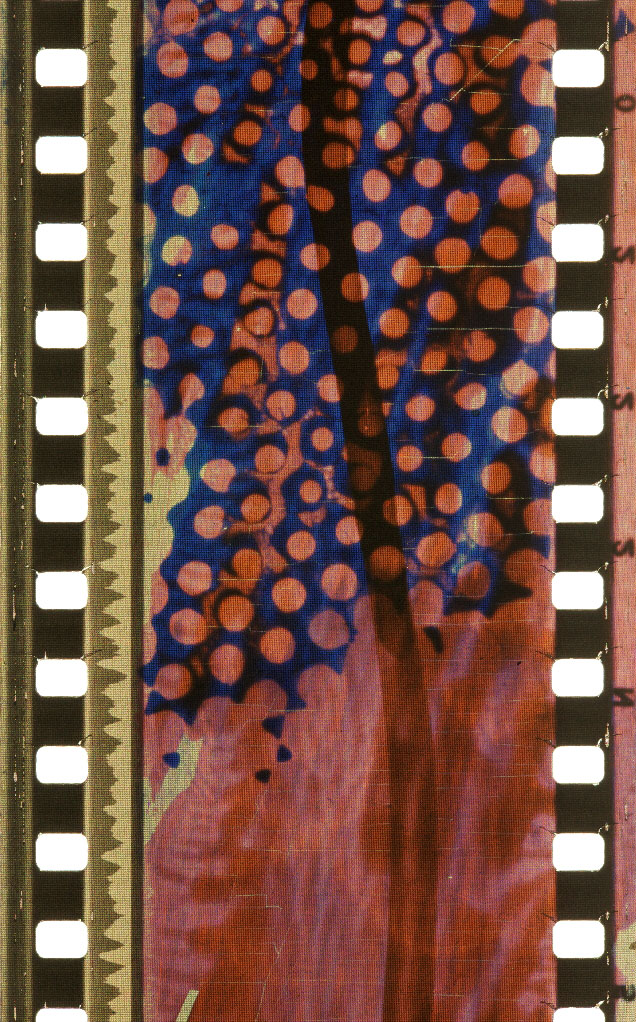

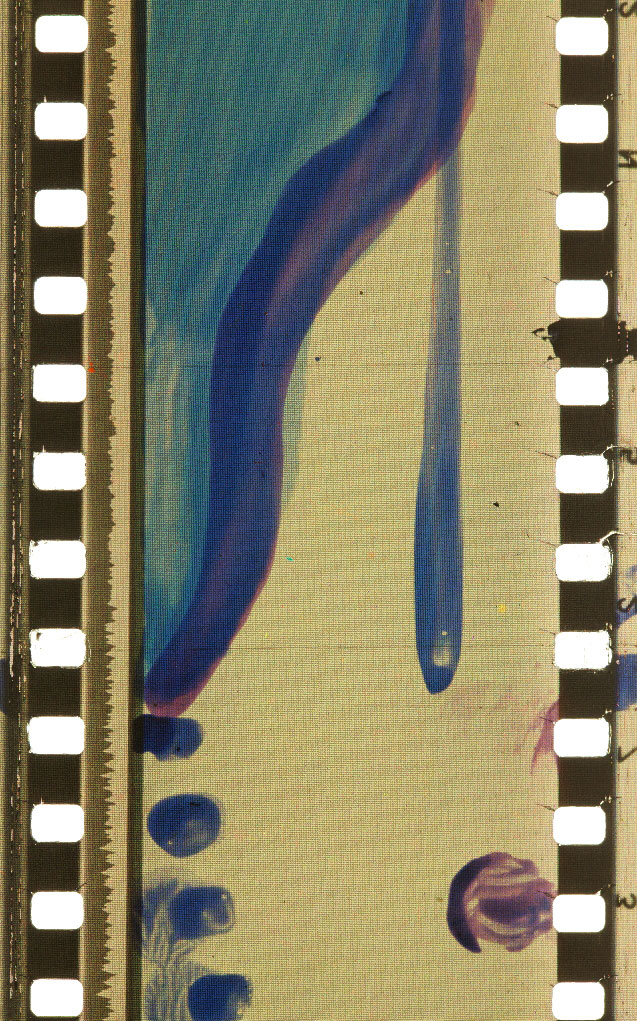

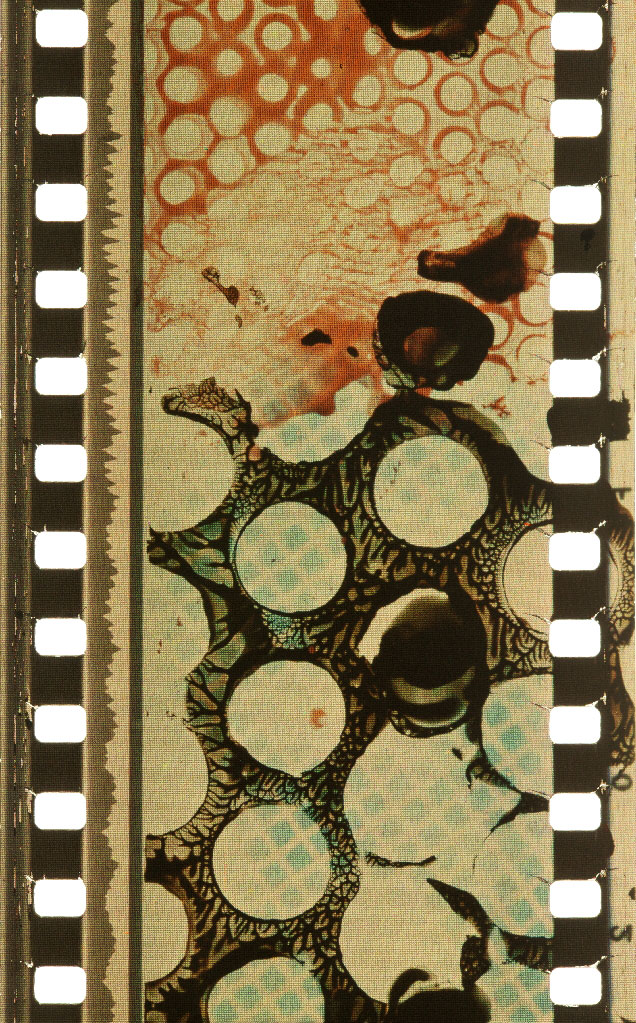

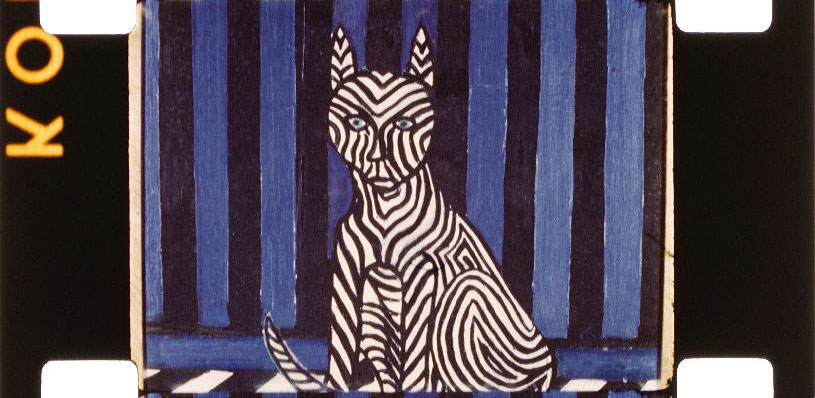

🎞🪄 20世纪前期实验动画代表人物雷恩·莱伊(Len Lye)制作的《彩色盒子》(A Colour Box,1935)

-

🥇首部公开放映的“画在胶片上的动画”(Drawn-on-Film Animation),也被称为“直接动画”(Direct Animation)或“无摄影机动画”(Cameraless Animation)。

- Direct Animation 强调直接在胶片上创作的手法。

- Drawn-on-Film Animation 明确指在胶片上绘画、刮刻或染色的具体行为。

- Cameraless Animation 则强调无需摄影机拍摄帧画的制作方式。

- 其起源可追溯至1930年代雷恩·莱伊与奥斯卡·菲辛格(Oskar Fischinger)的实验。

- 基本上,任何艺术创作方法,绘画、印染、雕刻、打孔、粘贴异物等,都可能用在这种动画上,

- 胶片可以是空白胶卷或已冲洗的黑色胶卷,这类动画基本上都类似于运动图形动画风格。

- 作为英国邮政总局(GPO)的一个商业广告抽象动画,莱伊的手绘影片随后被转移到杜菲色彩(Dufaycolor)印刷品上。

- 莱伊后来把他的运动图形艺术带出了电影屏幕,创造了许多著名的“动态雕塑”。

↑《彩色盒子》杜菲色彩反转正片正 © Courtesy of BFI National Archive,摄影:Barbara Flueckiger

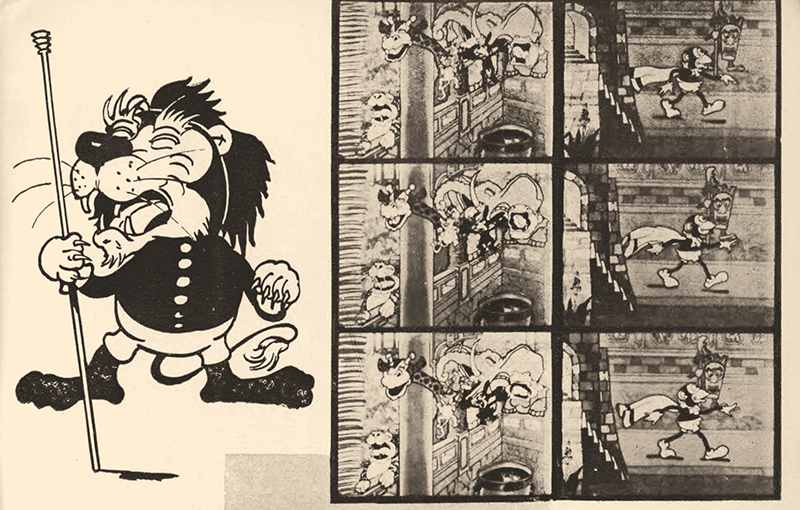

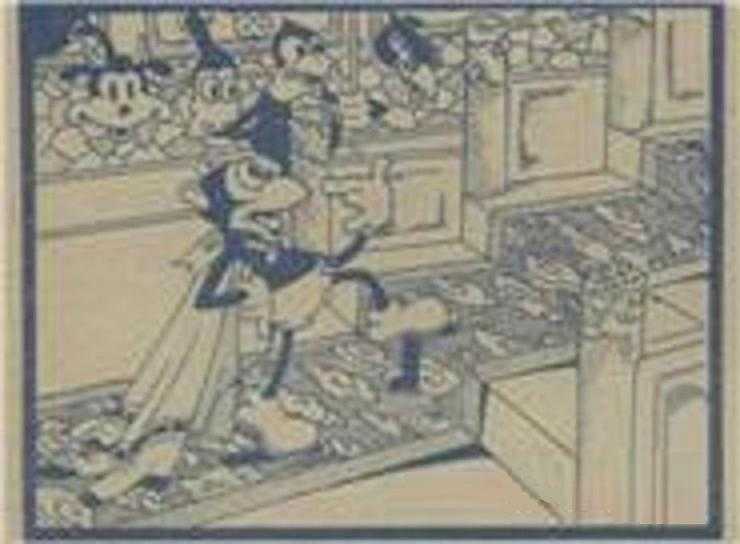

🎨🪄动画短片《骆驼献舞》(1935)

导演:万籁鸣、万古蟾、万超尘

-

中国首部有声动画片。

- 配音中包括音效模拟:通过人声模拟百兽笑声,通过吸管吸水模拟大象吸水声等。

- 原版胶卷未有幸存,仅少量图像幸存。

- 根据当时《良友》杂志的报道:黑白手绘动画,虽然美术风格受美国动画影响,但也不乏中国民族元素。

- 首次系统使用多层摄影(多平面摄影):

- 背景为绘制在玻璃片上的舞台与布景层,角色在独立层上逐帧移动。

- 通过手动平移玻璃层制造景深错觉,使画面在二维平面上获得纵深感。

🎥🪄电影长片《新格列佛》(Новый Гулливер,1935)

导演:苏联动画师亚历山大·普图什科(Александр Лукич Птушко)

-

首部大量使用定格木偶动画和真人实拍合成的电影长片,

- 也是后来所谓“除了真人演员以外都是动画”的早期代表。

🎥🪄 电影长片《辉夜姬》(かぐや姫,1935)

导演:田中喜次

-

日本首部使用了微缩模型、定格动画,和多重曝光等多种特效技术的电影长片。

- 由被称为“日本特摄之神”的円谷英二摄影。

- 他创造了术语“特摄”,并醉心研究相关技术,或者你不认识円谷英二,但你肯定听说过“哥斯拉”和“奥特曼”,都是他的得意之作。

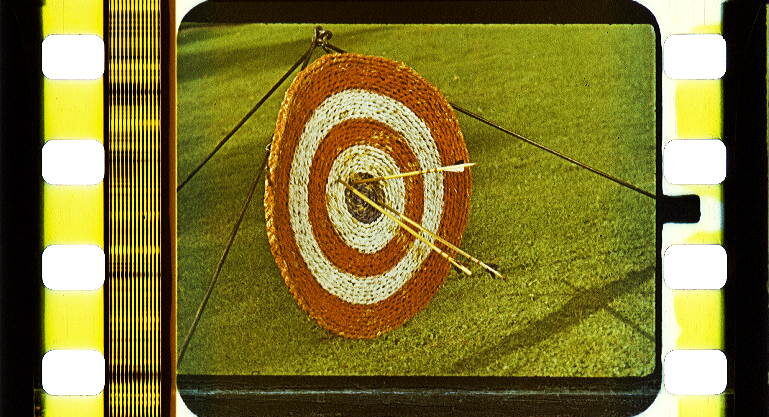

🎥 实验电影短片《声视镜》(Audioscopiks,1935)

导演:雅各布·莱文塔尔(Jacob Leventhal)和约翰·诺林(John Norling)

- 通过立体电影技术拍摄各种涉及“深度变化”的运动,如飞向观众的棒球,荡千秋的人等,直观地向观众讲述人眼视觉的深度感知这个话题。

🛠️ 谢苗·伊万诺夫(Semyon Ivanov)发明了一种立体电影拍摄和放映系统“自动立体镜”(Autostereoscopic)

- 其立体影院拥有一个14×19英尺的背投屏幕,使用了50公里长的铜丝制作光栅屏障,

- 1940年底在莫斯科落成,并持续放映了18年立体电影,另有4个立体影院在俄罗斯相继落成。

- 伊万诺夫后来转向研究透镜光栅技术。

🎥🛠️ “柯达克罗姆”(Kodachrome)色彩技术。

- 由利奥波德·曼尼斯(Leopold D. Mannes)和利奥波德·戈多斯基(Leopold Godowsky)推出

- 把3色感光乳剂和滤光层合成在一张胶片上,1次曝光即可获得3个分色图像。

- 柯达买下了这个技术,推出了16和35毫米版本,并于1938年改进了早期版本加工周期复杂和稳定性低的问题。

🎥🛠️ 迪士尼和 Technicolor 的独家交易合作失效,Technicolor IV 开始被广泛采用,很快便成为了行业标准。

- 但它仍然昂贵且难以使用,因此只用于所谓高预算大片的拍摄。

- 鲁本·马莫利安(Rouben Mamoulian)执导的《贝基·夏普》(Becky Sharp,1935)成为第一部完全采用Technicolor IV拍摄的真人电影。

随着社会环境的暂时改善和电影色彩技术的进步,电影开始告别黑白时代。

1936年:

🎥 电影长片《英烈传》(The Charge of the Light Brigade,1936)

- 因拍摄洪水特效场景导致3人死亡的导演柯蒂兹(Michael Curtiz),又因对真实动物的残酷使用而再次卷入舆论漩涡。

- 其主演埃罗尔·弗林(Errol Flynn)联系了美国防止虐待动物协会,由此掀起了美国电影业关于保护动物的改革✨。

- 1940年代以后,涉及动物的电影场景必须由动物保护协会的代表监督,符合标准的电影片尾字幕将包含“在这部电影的制作过程中,没有动物受到伤害”声明。这不仅符合人们对道德伦理的要求,也促进了相关动画特效技术的发展。

🎥🛠️ 德国爱克发公司(Agfa)推出“新爱克发色彩”(Agfa-Farbenplatte)

- 最初用于制作幻灯片、家庭电影和短片拍摄。

- 1939年推出底片和拷贝胶片,供德国电影业使用。

- 它是柯达克罗姆(Kodachrome)和技术色彩(Technicolor)的对标产品,同样使用三个不同色敏乳胶组成的三联胶片,但显色过程比柯达的更为简单。

- 后来,虽然色彩胶片技术不断改进,不同品牌和技术的彩色胶片会形成不同的色彩风格,但基本上都只是分层结构和具体化学材料上的变化或改进,直到数码摄影技术出现。

1937年:

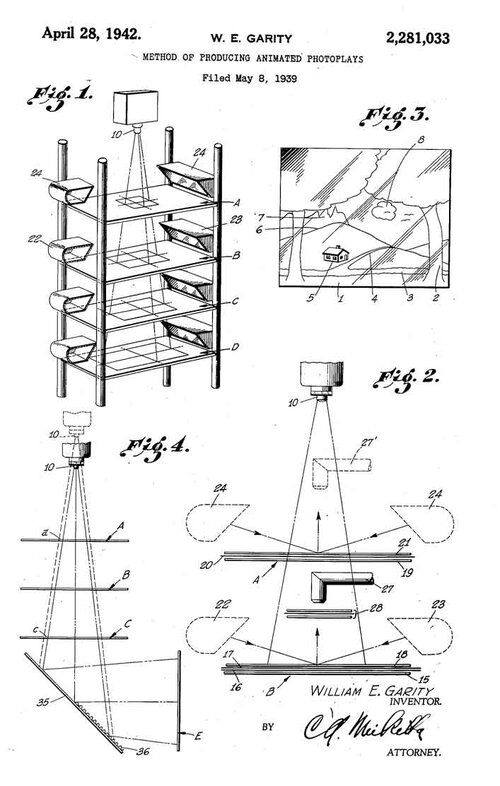

🪄🛠️ 威廉·加里蒂(William E Garity)在伊沃克斯的基础上开发了一台新型多平面相机

Garity W. E. Method of producing animated photoplays: US2281033A[P].1942-04-28.

- 不仅可以模拟包括视差滚动在内的多种镜头运动和景深效果,还提供了新的镜头内特效,如在场景中使用真实的立体模型、实物元素、滤镜、灯光渲染、扭曲变形、反射、流水、闪烁、发光等各种特殊效果。

- 首次使用该设备拍摄的迪士尼动画短片《老磨坊》(The Old Mill,1937)获得了🏆奥斯卡动画短片奖。

🪄 迪士尼动画长片《白雪公主和七个小矮人》(Snow White and the Seven Dwarfs,1937)

导演:戴维·汉德(David Hand)

-

🥇 世界上首部赛璐璐传统手绘动画长片和首部彩色动画长片,

-

也是所谓“全动画”的经典代表。

- 这部动画的制作花了3年,300多名艺术家和动画师参与制作,巨大的成本一度让该项目被认为是“愚蠢行为”。

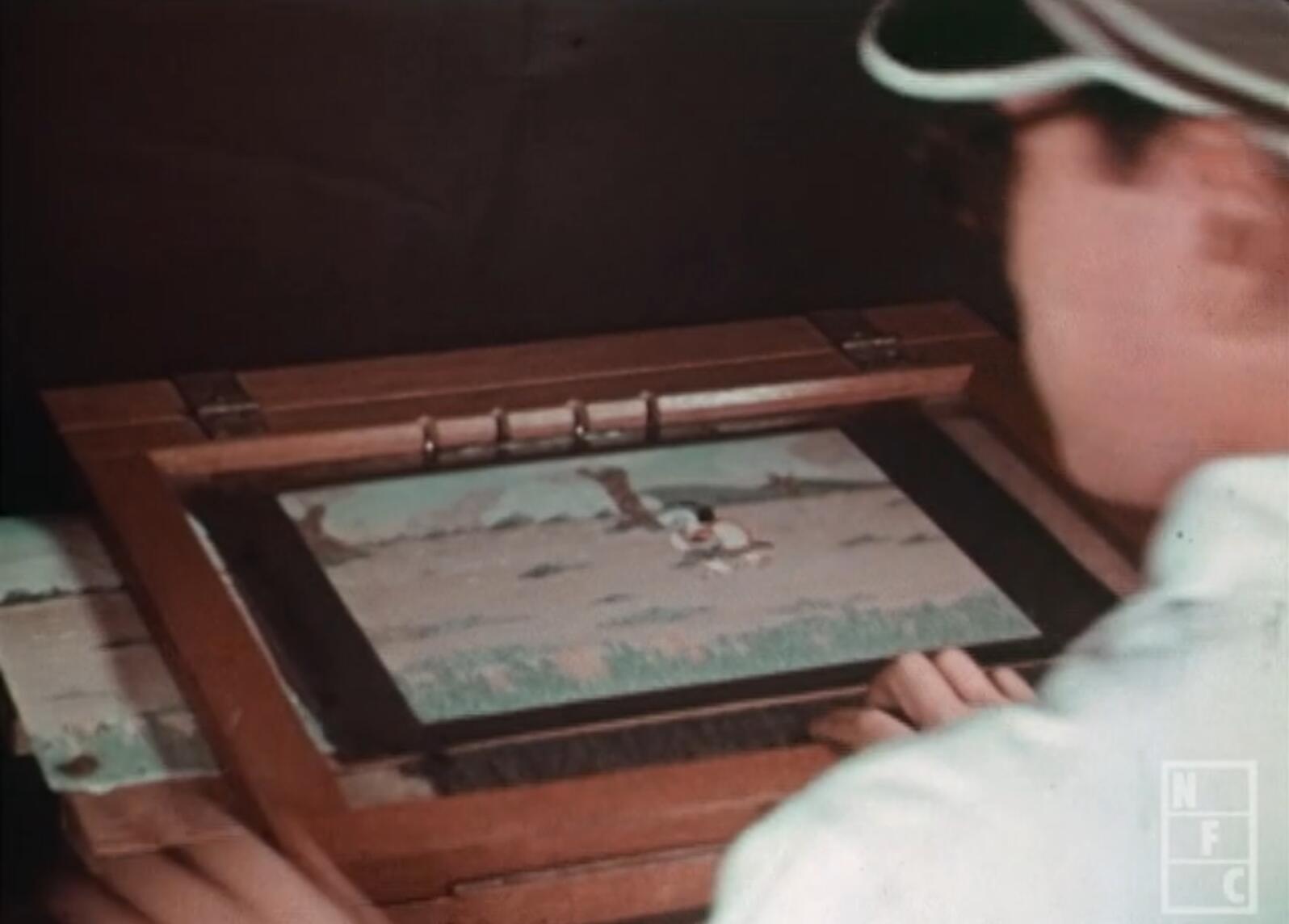

- 该片拍摄了真人表演参考片,部分场景使用了转描技术,也使用了新开发的多平面相机拍摄。

- 着墨师海伦·奥格因为白雪公主使用一种特别的腮红着色技术而著名,这种技术后来随奥格的离职而消失。

- 在动画制作过程中,迪士尼尝试引入所谓的正统艺术课程,培训他们的“野生”动画师。

- 内容从人体解刨和运动,发展到动物解刨、动作分析、表演等,还鼓励员工们去看各种电影,虽然老师和学生都不精通对方的手艺,但双方的热情最终推进了这一项目。迪士尼的每一步努力,都指向其写实主义的动画思维,角色像真人一样流畅运动,镜头像电影一样有立体运动,场景像真实一样有层次和深度,注重动画的戏剧性体验,同步的声音和更真实的色彩。

- 这一切后来成就了所谓的“迪士尼式好动画”,但也为动画套上了电影的框架。

⚖️ 随着《大力水手》的流行,弗莱舍工作室的快速发展积压了一系列问题,最终引发了长达5个月,动画行业(也是电影行业)的第一次大罢工事件,连同该工作室的动画片也被抵制。

🎞🪄 纪录片《色彩动画的制作》(色彩漫画の出來る迄,1937)& 实验短片《假发公主》(カツラ姫,1937)

- 荻野茂二和大藤信郎制作了一部纪录片《色彩动画的制作》,

- 记录大藤信郎首次使用“柯达克罗姆”(Kodachrome)色彩技术制作《假发公主》的制作过程和设备材料,

- 为后来的动画史研究提供了真贵视频资料。

- 据说大藤是因为当时的彩色电影技术无法呈现日本千代纸的绚丽色彩,决定转向研究彩色赛璐璐动画电影。

-

大藤信郎 (1956). 大藤信郎「影絵映画半生紀」. 週刊朝日別冊.1956年10月号.

-

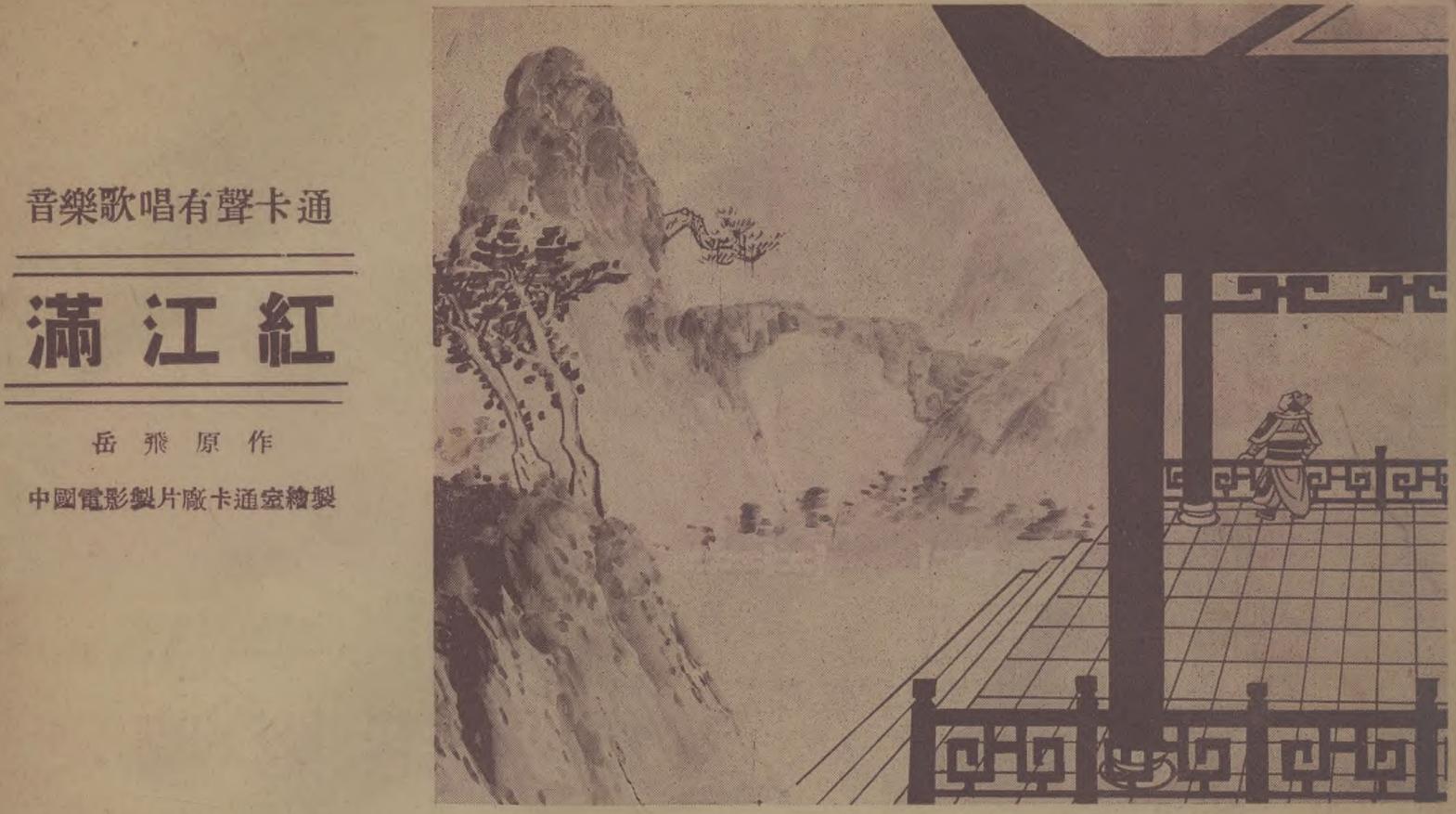

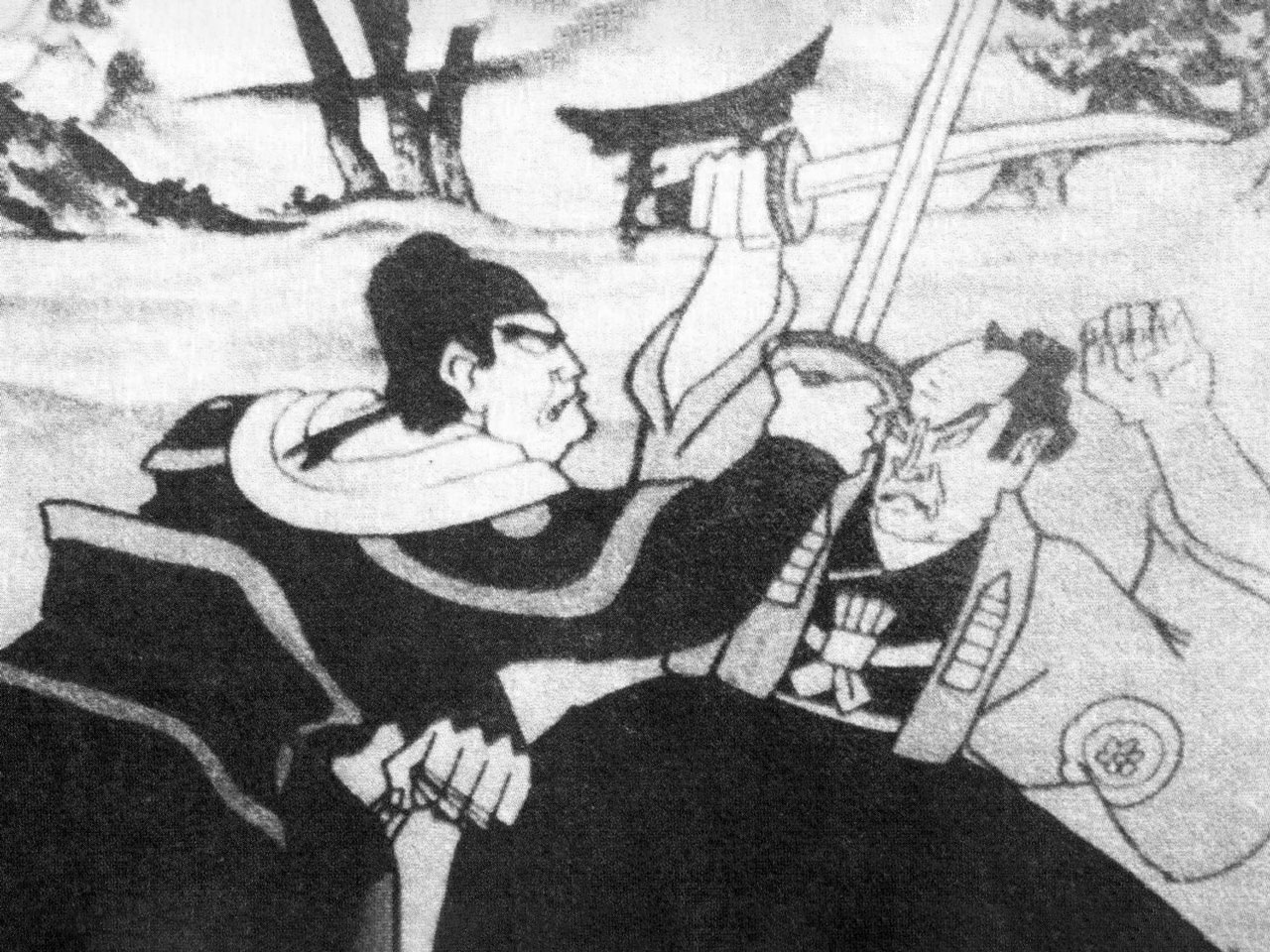

🪄 刚加入中国电影制片厂的万氏兄弟,创作了《抗战标语》《抗战歌辑》《满江红》《长城谣》等数部抗战动画片。

- 也有资料说1938年,可能是制作和上映时间差异,也可能是资料有误,目前未能考证。

- 《抗战歌辑》有七集,将流行较广的抗战歌曲和动画结合起来。其中有冼星海作词作曲的《马儿跑》,有刘雪庵根据岳飞原词谱曲的《满江红》,有贺绿汀作词作曲的《保家乡》、《巾帼英雄》、《募寒衣》、《五月纪念歌》,有盛家伦作词作曲的《上前线》,还有武汉合唱团演唱的《长城谣》、《打回老家去》等。(豆瓣电影)

- 《满江红》使用中国写意水墨画风格作背景,人物角色动画也使用了当时较少见的粗线条绘制,以营造一种“豪迈”感。

1938年:

⚖️ 屏幕漫画家协会(SCG)在美国洛杉矶成立。

- 越来越多的动画制片厂崛起,它们需要大量补帧、绘线和着色工作人员,这些普通动画师的收入实际上十分低廉,也很容易受到不公正对待。在经历范博伦和弗莱舍工作室的抗议事件之后,屏幕漫画家协会(SCG)在美国洛杉矶成立,代表工人处理和美国主要动画工作室之间的问题。

🏆 随着电影特效的发展,奥斯卡奖开始颁发“最佳特效奖”(Best Special Effects)

- 亨利·哈撒韦(Henry Hathaway)执导的《北方之子》(Spawn of the North,1938)成为第一个奥斯卡“最佳特效”获奖者。

- 在1963年之前,该奖项同时包括视觉效果和声音效果两个方面。

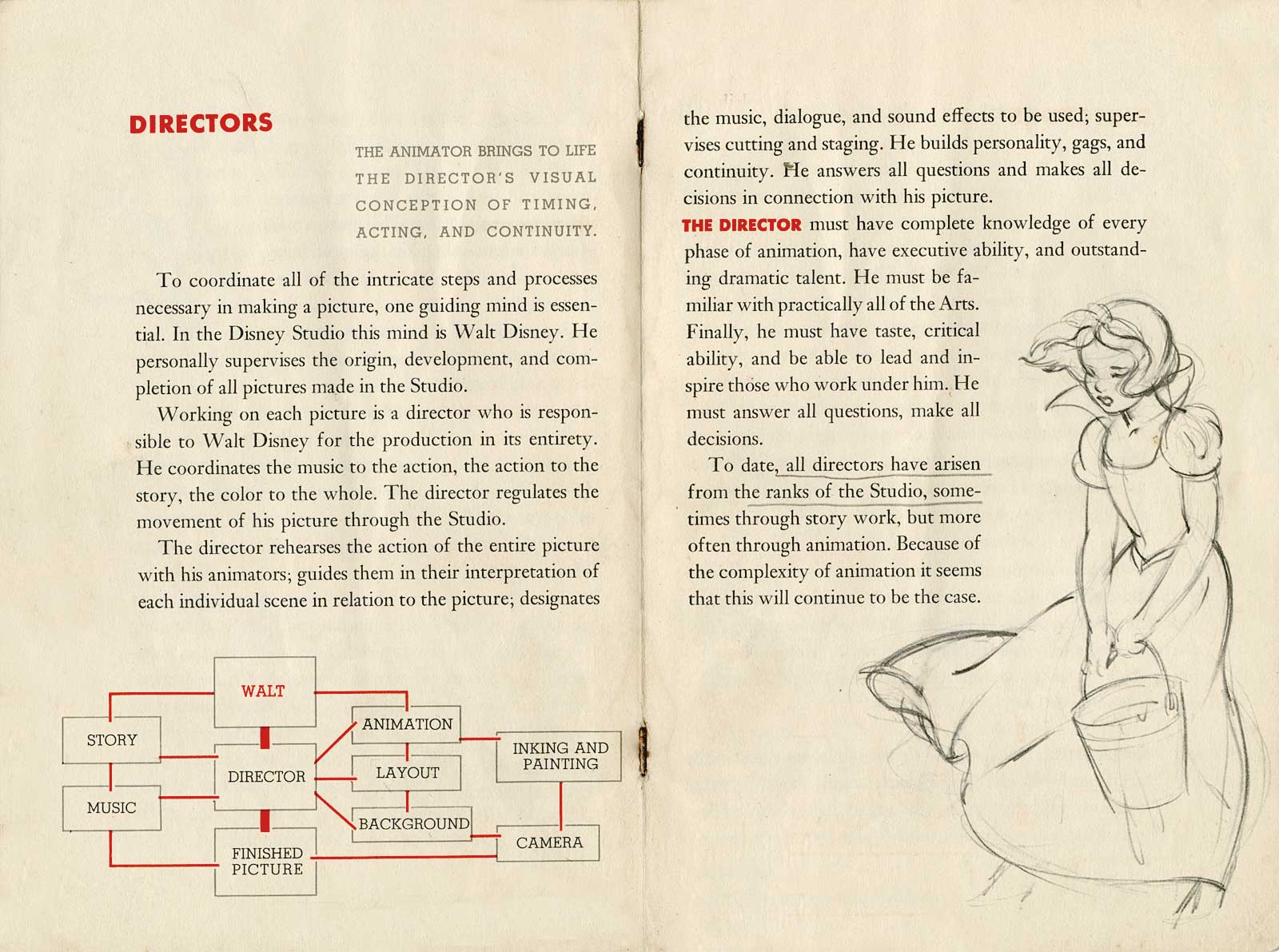

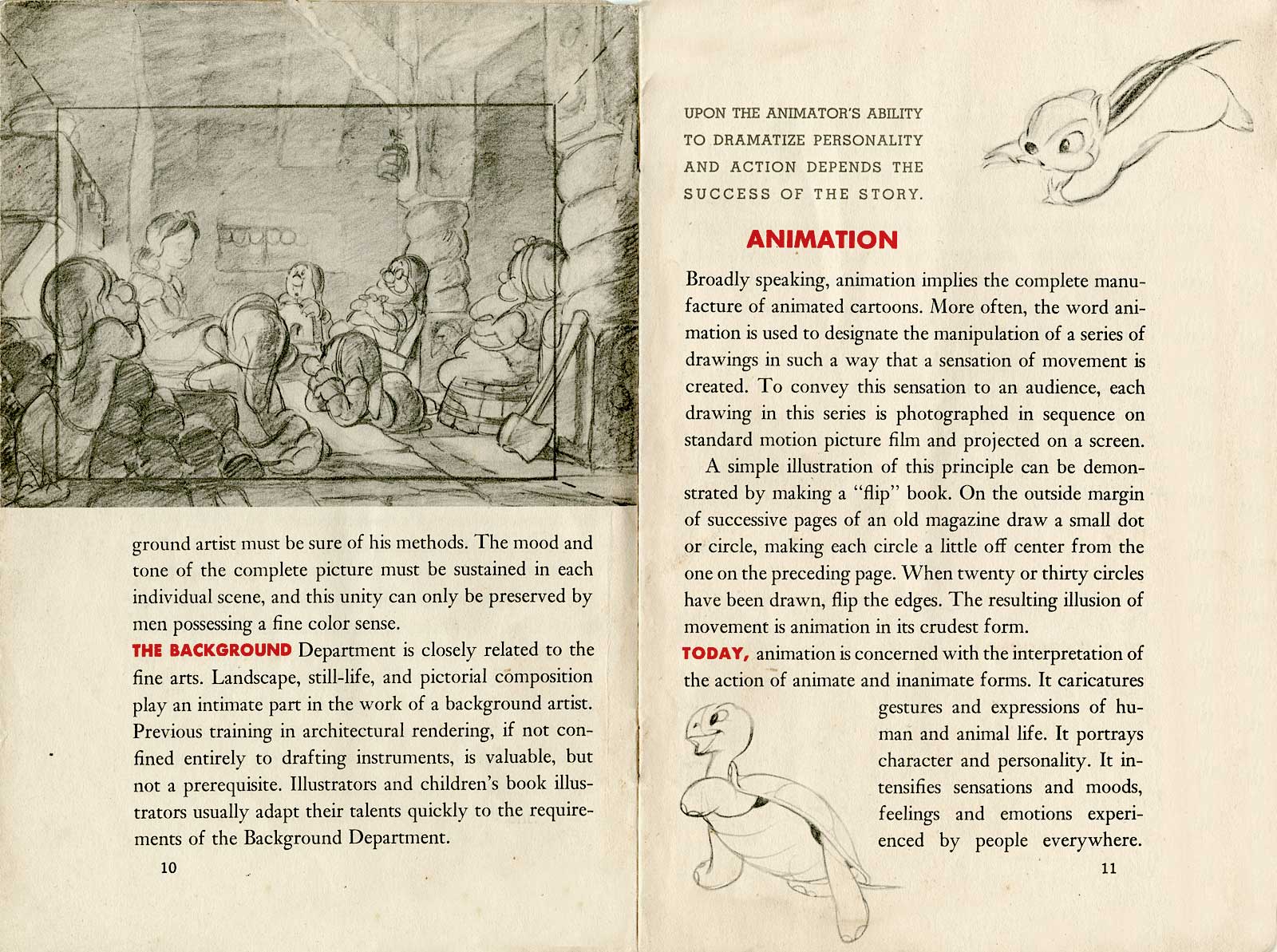

📚《迪士尼工作室艺术家选拔画册》(Disney Studios Artist’s Tryout Book,1938)

- 来自克莱尔·周(Clair Week)收藏的迪士尼小册子,介绍了当时迪士尼动画生产过程中各个环节和不同职位工作内容的说明。

-

Animation: Disney’s Artist Tryout Book. (n.d.) https://animationresources.org/history-disneys-artist-tryout-book-2/

🎥🪄 电影长片《绿野仙踪》(The Wizard of Oz,1939)

导演:维克多·弗莱明(Victor Fleming)

- 用旋转的薄纱布、软管喷洒泥土等方法,制作了早期的龙卷风特效,尽管如今看来有点简陋。

- 特殊化妆造成了一位演员的嘴巴周边留下了永久的皱纹。

- 各种传统特效技术对演员带来的危险和伤害仍不断发生,而可解决这些问题的🌟新一代动画技术,正在科学实验室里孕育。

- 使用 Technicolor IV 拍摄,展示惊艳的色彩效果,成为彩色电影技术发展史上一个重要的里程碑,有时候甚至被误以为是第一部彩色电影。

🎊 加拿大国家电影委员会(NFB)成立,

- 第一所由国家政府设立的影视机构,

- 负责制作和发行纪录片、动画、网络纪录片和另类电视剧。

- 它鼓励自由探索各种“非常规”的动画类型和技术创新,也成为一些非主流动画的保育者。

- 其最初出发点是避免与美国动画行业直接竞争,但后来也制作常规动画。

⚓️ 1930年代后期,沃尔特·兰茨制作(Walter Lantz Productions)、华纳兄弟卡通(Warner Bros. Cartoons)等很多主要的动画制片厂都已引入“故事板”流程。

- 1940年代,故事板在真人电影制作中也流行起来,最终成为各类动画、电影、戏剧、动画广告等动态视觉艺术制作的标准流程之一。

- 故事板设计是一个多步骤的过程,可随项目变化而更改,甚至长期处于一个活动文件状态。其格式至今也没有什么统一规范,每个工作室可以有自己的习惯。常见的故事板都是手绘的,但事实上它对制作技术没有限制。

- 后来还逐渐发展出“故事草图”(rough Storyboard)、“色彩脚本”(color script)、“动态分镜”(animatic)、“布局”(LAYOUT)、“3D布局”(3D LAYOUT)和“预视觉”(pre-visual)等更多流程。