1950年代,从影院到电视——动画媒介的转折时代

电视时代的到来,让动画技术找到了新的舞台。而电视动画的发展,自然冲击了已有的电影动画——这在动画发展史上早已多次上演。

- 电视的迅速普及开启了新的视听娱乐时代,传统影院动画受到冲击。

- 电影动画也迎来了一个既亲密又恼人的“兄弟”——电视动画。

- 好莱坞反垄断案终结了动画短片随电影“打包”放映的模式,加上高昂成本与观众分流,许多制片厂被迫缩减影院动画,转向更具市场潜力的电视领域。

- 影院与电视在屏幕大小与清晰度上的差异,使制作标准出现分化:电影动画以高成本、高质量和视觉创新维持院线魅力;电视动画则以低成本、短工期和高产量满足节目的巨大需求,涵盖连续剧、广告、栏目包装与教育动画等类型。

- “有限动画”在电视时代被进一步培育,而“院线级”成为了影院动画的的艺术底线。

- 这一时期,易燃的赛璐璐胶片被更安全的醋酸纤维素胶片取代,制作安全性显著提升。

- 与此同时,更多国家和地区加入动画制作行列,带来多样的风格与叙事,使动画在媒介转型与全球交流中迈向崭新的时代。

电影动画与电视动画在制作技术上并无本质区别,

但在视觉要求、观众群体、时长数量与商业模式上的差异,

这让它们自1950年代起走上了不同的发展道路。

1950年:

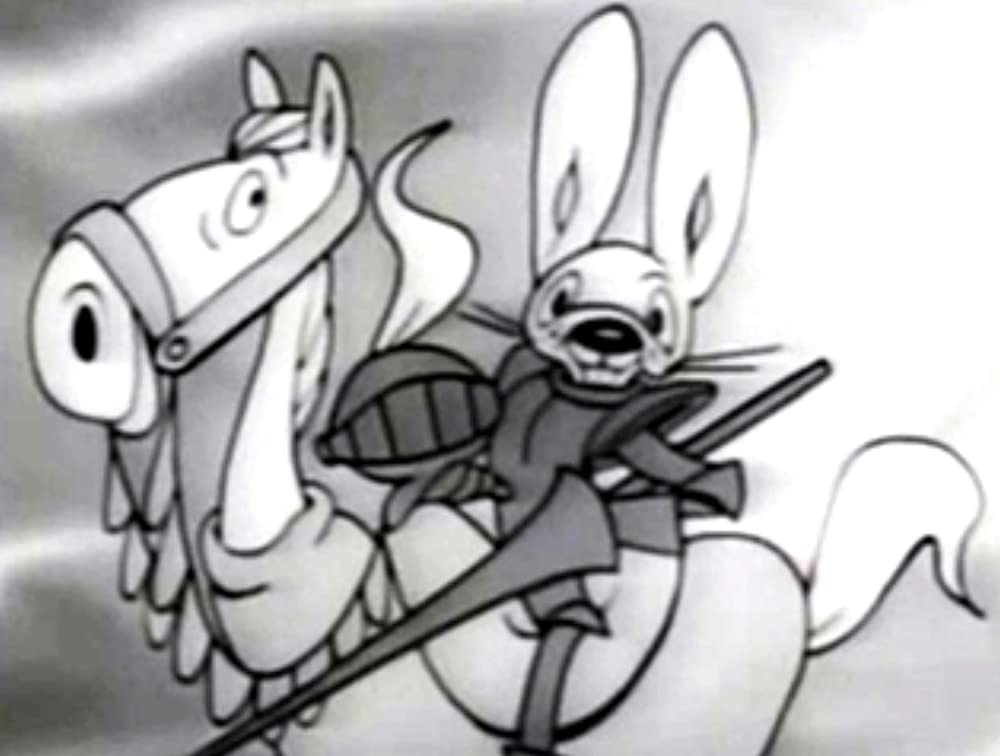

📺🪄 电视动画连续剧《十字军兔》(Crusader Rabbit,1950-1959)

导演:亚历克斯·安德森(Alex Anderson)(第一季);制作公司:电视艺术公司(Television Arts Productions);首映时间:1950年8月1日(洛杉矶)

-

世界上首部专门为电视制作并定期播出的动画连续剧。

- 采用“有限动画”(limited animation)形式,以静态画面、剪切转场和对白驱动剧情。动作极少,人物仅进行口型或镜头切换,成本远低于影院动画。这种低成本制作模式确立了电视动画的工业逻辑,成为1950年代后 Hanna-Barbera 动画体系的直接先声。

🛠️ 摄影师兼发明家埃德温·吉列(Edwin E. Gillette)发明了“动画图片制作器”。

Gillette E E. Device for Making Animated Pictures [P]. United States Patent: US 2599624 A, 1952-06-10.

-

一种用于木偶与定格动画制作的光学定位与转描辅助系统。

- 通过反射镜叠加影像,实现逐帧对位与动作连贯性校准。

- 提高了定格动画拍摄的精度与重复性,减少逐格误差。

- 为后来的光学合成与口型同步(Syncro-Vox)系统奠定技术基础。

🛠️ 柯达的工程师团队发明了“伊斯曼色彩” (Eastmancolor) 胶片技术,

-

世界上首个广泛应用于电影工业的单片彩色负片正冲系统。

- 基于德国 Agfacolor Neu(1939) 工艺发展而来,并在染料稳定性与显影流程上全面改良。

- 三层感光乳剂叠加于单条胶片上,自动生成RGB三色染料。

- 大幅简化彩色电影的拍摄与显影流程,显著降低制作成本。

- 推动彩色电影与彩色动画取代黑白影像,成为1950年代后期全球影像主流格式。

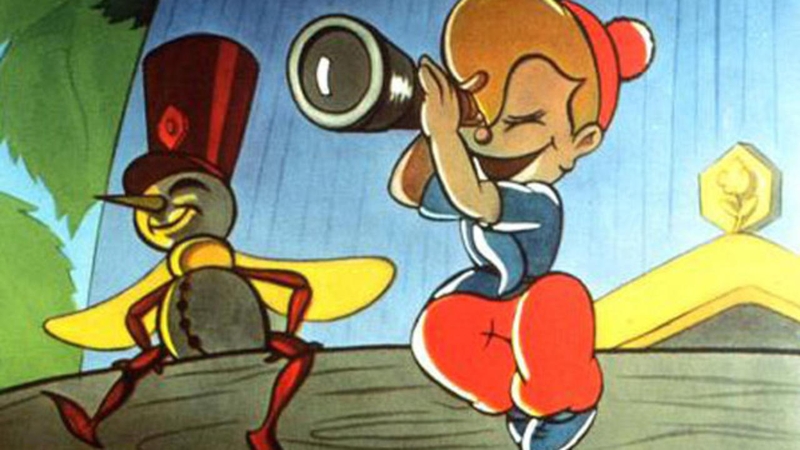

🪄 动画长片《约翰尼小巨人》(Jeannot l’Intrépide,1950)

导演:Jean Image(本名 Imre Hajdú,1904–1989,匈牙利裔法国动画先驱);制作公司:Les Films Jean Image;上映时间:1950-12-13(巴黎)。

-

法国首部动画长片。

- 全片采用手绘赛璐璐动画,制作周期长达4年。

- 视觉风格融合欧洲童话叙事与美国卡通节奏,展现战后法国对迪士尼体系的吸收与本土化探索。

- 1951年在威尼斯电影节特别放映,成为首部进入国际A类影展的法国动画长片。

1951年:

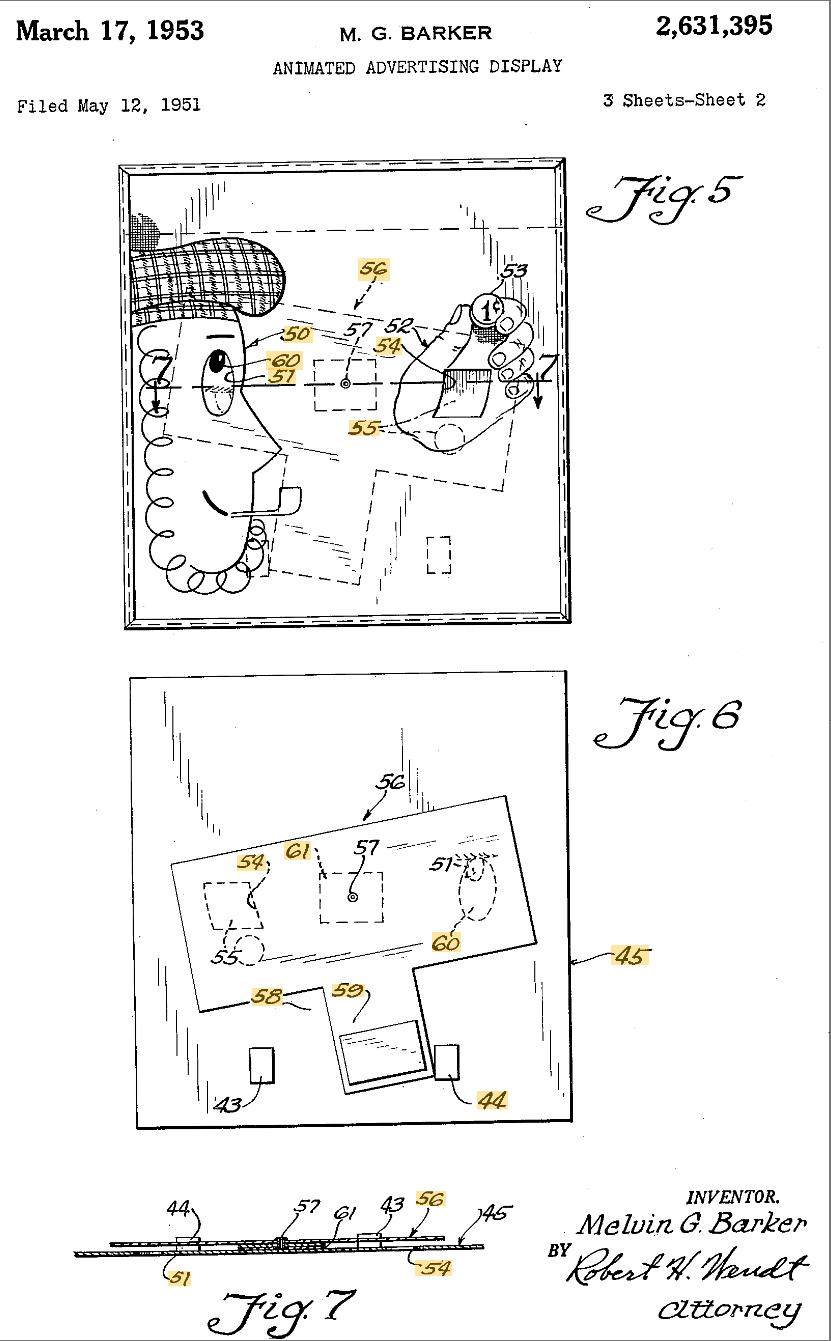

🪄🛠️ 梅尔文·巴克(Melvin Barker)发明了“动画广告展示器”

Barker M. Animated advertising display [P. United States Patent: US2631395A, 1953-03-17.

- 一种依靠车辆行驶或风力晃动驱动的被动式动画展示装置。

- 通过机械摆动或翻页实现连续画面变化,无需电源或发条机构。

- 结构轻薄、成本低廉,可广泛应用于交通工具广告与橱窗展示。

- 将“动画运动原理”首次延伸至机械广告媒介,是动画传播形式多样化的早期案例。

- 尽管动画的主战场已转向电影和电视媒体,但那些在屏幕之外的动画依然没被遗忘。

- 可动偶和自动偶技术也在不断融合改进,各种各样的“动画偶”依然经常出现在1950年代的专利申请文件中。

- 它们多数成为了孩子的玩偶,或日常生活品种里的装饰,但也是影视特效中的重要一员。

🪄 动画短片《公鸡的钻石》(A kiskakas gyémánt félkrajcárja,1951)

导演:埃迪特·费凯特(Edit Fekete)、朱拉·马奇卡希(Gyula Macskássy);制作公司:Pannónia Filmstúdió(前身为 Macskássy és Vándor Film);首映时间:1951年(匈牙利布达佩斯)

-

匈牙利首部彩色动画短片。

- 使用东德 Agfacolor 单片彩色胶片 技术,取代战前的手工上色工艺,成为首部真正意义上以彩色摄影完成的匈牙利动画。

- 以匈牙利民间故事为题材,结合中欧木刻式造型,形成具有民族风格的彩色动画样式。

- 影片的艺术与市场成功促使政府加强对动画制片的扶持,为后来的潘诺尼亚动画制片厂(Pannónia Film Studio) 奠下基础。

| 两位印度动画先驱古普特(K. S. Gupte)和郭克雷(G. K. Gokhle)首次在在印度提出“广告动画”的概念。

- 他们倡导将动画用于商业广告与社会宣传,以区别于教育与新闻片模式。

-

参考文献:Agarwal S., Tetali P. (n.d.). The Story of Indian Animation. https://www.dsource.in/course/story-indian-animation/long-ago

1952年:

📺 第一种被广泛使用的彩色电视广播标准“NTSC制式”问世

- 美国国家电视系统委员会(NTSC) 制定了世界上首个被广泛采用的彩色电视广播标准。

- 该制式兼容黑白电视信号,实现彩色广播与原有接收设备的共用。

- 与随后出现的 PAL(1963,西德) 和 SECAM(1967,法国) 一同构成数字电视时代到来前的“三大电视制式”。

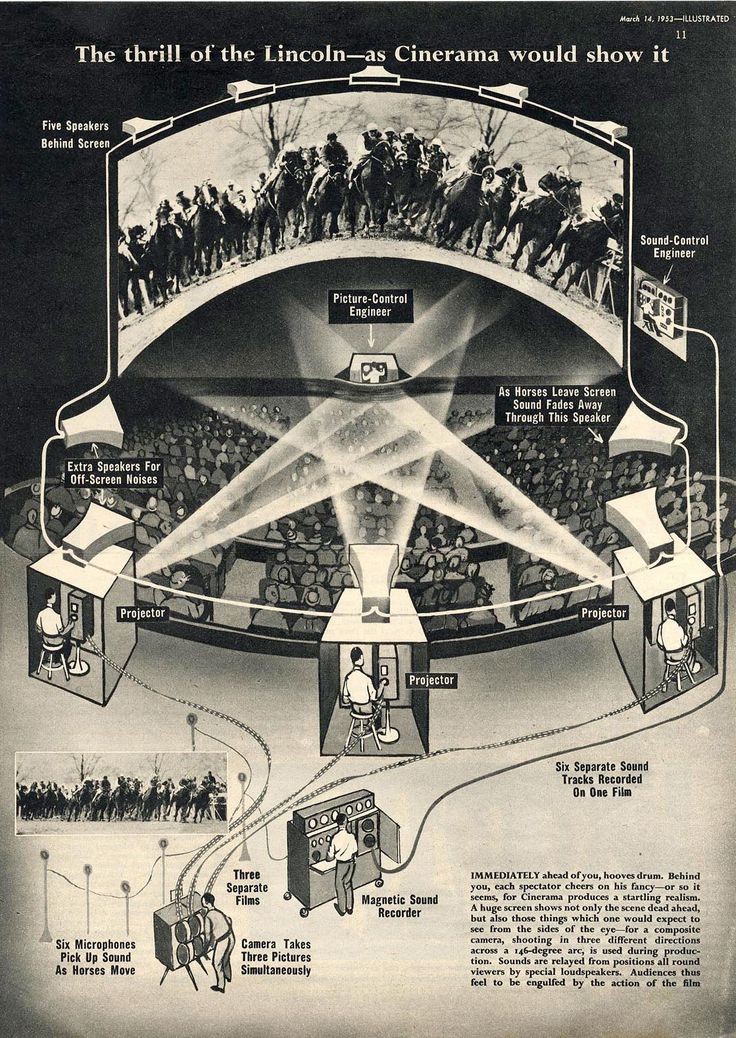

🎥🛠️ 立体电影与宽银幕系统的复兴

- 在电影票房收入普遍下降的时期,好莱坞电影界尝试通过一些“电视无法呈现的体验”的方式重新吸引观众。

🎥《非洲历险记》(Bwana Devil,1952)

导演:阿奇·奥博勒(Arch Oboler) ;首映:1952年11月26日(洛杉矶)

-

🥇第一部彩色立体电影,

- 采用 Natural Vision 双机拍摄与偏振滤镜放映系统。

- 影片以“你能看到狮子从银幕中扑出”为卖点,票房大获成功,掀起1950年代初的立体电影热潮,但热度仅持续约两年。

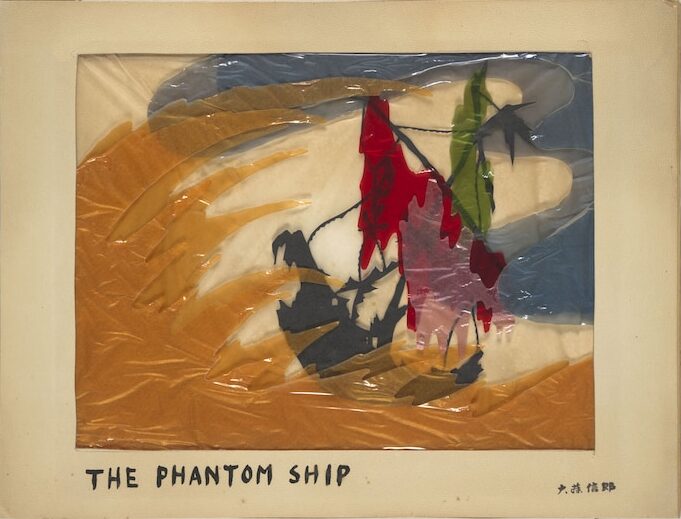

🪄 动画短片《鲸》(くじら,Kujira,1952)与《幽灵船》(幽霊船,Yūreisen,1956)

导演:大藤信郎(Ōfuji Noburō);制作公司:千代纸映画社(Chiyogami Eiga-sha);首映时间:1952年、1956年(日本)

- 《鲸》被认为是🥇世界上第一部真正的彩色剪影动画,🥇第一部彩色玻璃纸动画。

- 大藤对始终黑白的剪影动画感到不满,不断尝试为其添加色彩,

- 最开考虑玻璃绘技术,但玻璃无法剪裁粘贴;转而研究彩色赛璐珞,却因成本过高作罢……

- 某日在百货商店看到商品用彩色玻璃纸包装,大藤豁然开朗:“就是这个!” 既廉价,又可自由剪裁。

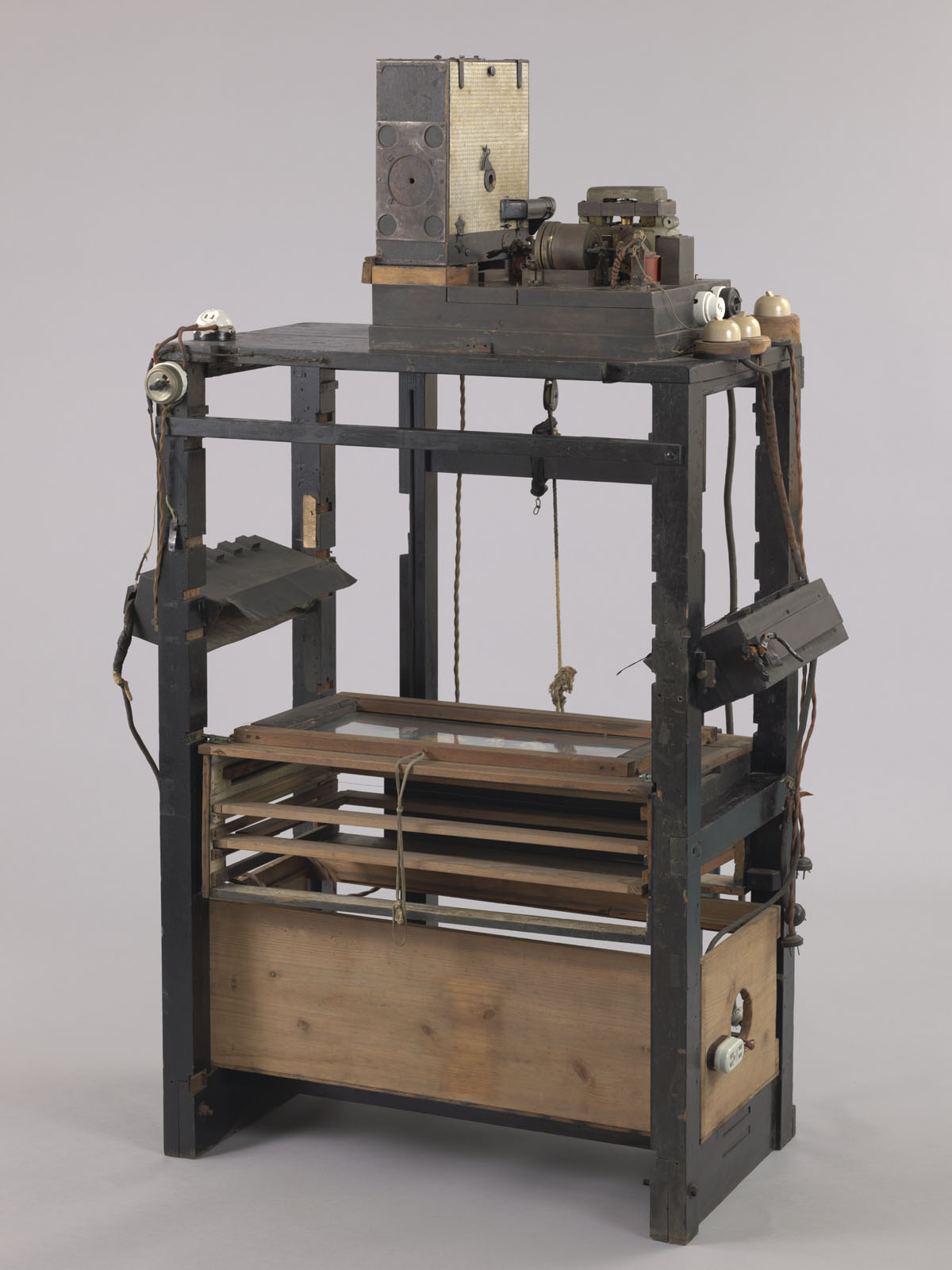

- 通过研究摸索出一套使用透明彩色玻璃纸和黑色可动影偶制作彩色剪影动画的技术,在一个带有背光的多平面动画台上拍摄,创造了一种“既平面又立体”“既彩色又剪影”的独特悖论。

- 此后虽收到全球参展邀请,但大藤始终独立创作,未借助电影工业体系。

1953年:

📺 美国无线电公司(RCA)全电子彩色电视系统问世

-

世界上首个稳定实用的全电子彩色电视系统。

- 系统采用由 Donald K. Pritchard 等人研发的荫罩式彩色显像管(Shadow-Mask CRT),通过在阴极射线管屏幕后设置金属荫罩,使三束电子枪分别对应红、绿、蓝三色荧光点。

- 该技术首次实现彩色电视信号的稳定传输与接收,并与现有黑白电视兼容。

- 1953年12月17日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准该系统为美国彩色电视广播标准(NTSC Color System)。

- RCA 的系统成为全球彩色电视发展的工业标准,为后续 PAL 与 SECAM 系统奠定基础。

- 🍵 首次彩色电视信号的公开播出为 :1954年1月1日 NBC 的《玫瑰花车游行》(Rose Parade)。

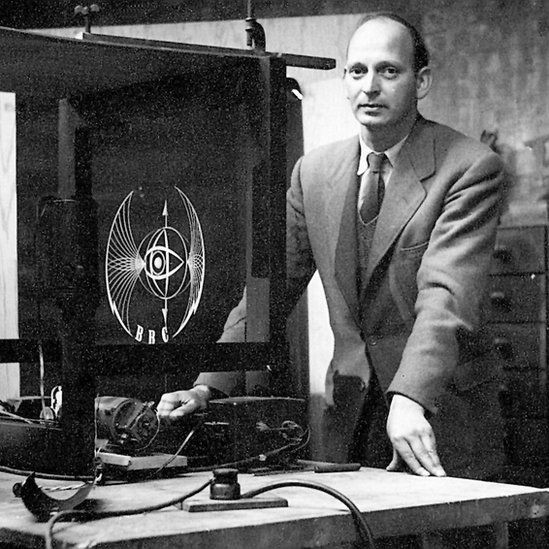

🪄 英国广播公司(BBC)推出了第一个三维运动图标动画。

- 该标识由海报艺术家亚伯兰·盖姆斯(Abram Games)设计,

- 图标采用实物三维模型制作:由模型师手工搭建、可实际运转,通过机械旋转与灯光投射拍摄完成。

- 从视觉上看,它呈现出近似计算机生成的3D数字动画,但它实际上是一个实物三维模型,由模型师手工搭建、可实际运转,通过机械旋转与灯光投射拍摄完成。

- 模型在拍摄完成后因结构精密且脆弱而损坏,未能保存,仅留有影像与设计稿记录。

- 这是世界上最早的三维品牌动画影像之一,为日后电视台“频道形象动画”奠定基础。

📺🎮 电视节目《温基·迪克和你》(Winky-Dink and You,1953-1957)

创作者:Jack Barry、Dan Enright;制作公司:Barry & Enright Productions;首播频道:美国哥伦比亚广播公司(CBS);首播时间:1953年10月10日

-

被誉为🥇世界上首部交互电视连续剧,专为儿童观众设计。

- 节目中,观众可使用节目附赠的透明塑料薄膜(“Winky-Dink Kit”)覆盖电视屏幕,在主持人与动画角色“温基·迪克”(Winky-Dink)的引导下,用蜡笔在屏幕上绘制线条、桥梁或门,帮助角色解决问题。

- 透明膜和蜡笔套装售价约 2 美元,销量超 200 万份。

- 这种“边看边画”的形式开创了观众参与式电视的先例,成为互动媒体与教育电视的早期探索。

- 节目虽然大受欢迎,但因儿童频繁近距离接触显像管屏幕、对视力和健康造成隐患,于1957年停播。

🎥 20世纪福克斯推出宽银幕技术“CinemaScope”

- 20世纪福克斯总裁 斯皮罗斯·P·斯科拉斯(Spyros P. Skouras) 推出一种只需单机单镜的宽银幕系统。

- 该系统采用法国光学家 亨利·克雷蒂安(Henri Chrétien) 1930年代发明的 Hypergonar 变形镜头,通过在摄影与放映中压缩与扩展影像实现宽银幕画幅。CinemaScope 画面比例最初为 2.55:1,后因加入光学声道调整为 2.35:1

- 与此前繁复的多机系统(如 Cinerama)相比,CinemaScope 以较低成本即可实现沉浸式视觉体验,因而迅速被全球电影业采纳,成为1950年代宽银幕革命的核心技术。

- 1954年获🏆奥斯卡技术奖,表彰其推动电影宽银幕标准化的贡献。

🎥《圣袍》(The Robe, 1953)

导演:亨利·科斯特(Henry Koster;制作公司:20th Century Fox;首映时间:1953年9月16日(纽约)

-

首部使用 CinemaScope 技术的商业长片,

- 其票房的成功(超 3,600 万美元,1953年北美年度票房冠军)验证了宽银幕在商业叙事中的可行性,标志着现代变形宽银幕格式的正式诞生,并引发全球范围的电影技术革新。

🪄 迪士尼、华纳兄弟和沃尔特·兰茨等传统动画制片厂相继探索立体动画片(stereoscopic animation)。

- 迪士尼于1953年为加州迪士尼乐园的“幻想工程”制作试验短片《Melody》和《Working for Peanuts》,采用双镜头立体摄影系统,是全球最早完成商业放映的立体动画之一。

- 华纳兄弟推出短片《Lumber Jack-Rabbit》(1953),由查克·琼斯(Chuck Jones)执导,是兔八哥系列中唯一的立体动画作品。

- 沃尔特·兰茨工作室同年制作了《Hypnotic Hick》,为“鹦鹉伍迪”(Woody Woodpecker)系列中的立体实验短片。

- 然而,立体放映设备成本高、观影体验不舒适,立体动画热潮在1955年前后迅速退潮。多数制片厂随即转回传统平面制作。

🪄 动画短片《嘟嘟,嘘嘘,砰砰和咚咚》 (Toot, Whistle, Plunk and Boom,1953)

导演:沃德·金博尔(Ward Kimball),查尔斯·尼科尔斯(Charles A. Nichols);制作公司:Walt Disney Productions;首映时间:1953年11月10日(美国)

- 迪士尼第一部使用 CinemaScope 宽银幕格式的动画片,标志动画制作正式进入宽银幕时代。

- 同时使用 Technicolor 三色印片系统,在视觉上强化空间构图与色彩层次。

- 采用抽象几何化造型与节奏化构图,是迪士尼从写实风格向平面设计化动画转型的重要尝试。

- 获🏆第26届奥斯卡最佳动画短片;入选美国国家影片登记表(National Film Registry)。

🪄 自由式粘土动画短片《甘巴西亚》(Gumbasia,1953)

导演:阿特·克洛基(Art Clokey);制作公司:University of Southern California;首映时间:1953年(美国)

- 美国动画师阿特·克洛基(Art Clokey)在南加州大学读研期间创作了这部实验短片,以音乐节奏为线索,用“自由式粘土动画”开创了全新的定格影像语言。

- 放弃了传统偶动画中依靠内骨骼或关节结构实现动作的方式,改以直接手塑粘土、随音乐节奏变形的影像方法,形成流动、梦幻般的视觉节奏。

- 作品名称源自迪士尼的《幻想曲》(Fantasia),以此致敬音乐动画的节奏理念。

- 影片的独特风格吸引了电视制片人 Samuel G. Engel,促成克洛基创作电视系列角色 “冈比”(Gumby),后者于1955年在NBC首播并成为美国最具影响力的儿童电视角色之一。

🪄 木偶动画片《小小英雄》(1953)

导演:靳夕;制作单位:东北电影制片厂卡通部(后来的上海美术电影制片厂);首映时间:1953年,中国

-

中国首部彩色木偶动画片。

- 影片在国内完成摄影与布景设计,使用进口彩色胶片拍摄,是国产动画首次实现彩色摄影的成功实践。

- 标志着中国动画技术进入彩色时代。

🎥🪄 电影长片《世界大战》(The War of the Worlds,1953)

导演:拜伦·哈斯金(Byron Haskin);制作公司:Paramount Pictures;首映时间:1953年8月13日(美国)

- 制作了大量让人尊敬的特效动画,

- 大量运用光学动画(Optical Animation)与特效摄影结合的技术手段,包括手绘光晕、辉光、放射束、烟雾与火焰分层叠印,形成当时极为先进的外星能量武器视觉效果。

-

外星飞船模型设计独特,以悬浮感和虹彩金属光泽著称,其动效结合定格动画与悬丝控制完成。

-

特效由派拉蒙视觉特效主管 Gordon Jennings 及动画师 Paul Lerpae 团队完成,是1950年代早期光绘特效与实拍模型融合的巅峰之作。

-

影片获🏆第26届奥斯卡最佳视觉效果奖。

- 然而,传统特效动画技术的局限也越发明显,而正准备从实验室走向市场的数字动画技术,将逐渐接管电影特效制作。

1954年:

📺 NBC开始播放彩色电视节目,RCA推出首台量产彩色电视机 CT-100

-

标志着彩色电视正式进入家庭市场,但距离彩色电视普及还有一段时间。

- 采用1953年NTSC彩色电视标准和荫罩式彩色显像管(Shadow-Mask CRT),配备三束电子枪以生成红、绿、蓝三色图像,具备与黑白信号兼容的电路设计。

- 屏幕尺寸为15英寸,分辨率约为405线,是当时最先进的家用影像设备之一。

- 发售价格约为 1,000美元(相当于今日的约12,000美元),当时为高端消费品。

- 由于售价高昂且彩色节目有限(主要由 NBC 播出),彩色电视销售进展缓慢。至 1956 年,美国全国彩电总产量约 4 万台,仅占美国家庭电视拥有量的 约 0.5%。

- CT-100 的问世是电视工业从“实验彩色广播”迈向“彩色消费产品”的关键一步,也确立了三枪—荫罩式显像管作为彩色显示器的长期主流架构。

🎥🪄电影长片《海底两万里》(20,000 Leagues Under the Sea,1954)

导演:理查德·弗莱舍(Richard Fleischer);制片人:华特·迪士尼(Walt Disney);制作公司:Walt Disney Productions;首映时间:1954年12月23日(美国)

-

迪士尼首部真人与特效结合的科幻冒险长片。

- 为再现小说中的“巨型章鱼”场景,迪士尼特效团队设计并制造了长约70英尺、重约2吨的机械章鱼模型。

- 该机械偶由 28位木偶与特效技师协同操控,通过钢丝滑轮系统、气压软管与电动马达实现触手的独立运动与卷缠动作。

- 为提升真实感,章鱼模型还内置油压系统控制吸盘收缩,并采用背光与水下摄影营造体积质感。

- 本片的特效机械设计被视为现代电影“机械动画偶”(animatronic creature)的原型,直接影响了迪士尼后来的主题公园“音动机械人”(Audio-Animatronics)系统研发。

- 获🏆第27届奥斯卡最佳艺术指导奖与最佳特效奖。

- 🍉机械章鱼原本用于日景拍摄,但因过度阳光曝光导致假体外观不自然,导演决定重拍“暴风雨夜战”版本,使其视觉更具张力。

- 🍉特效团队成员包括工程师 Robert Mattey,他后来也设计了《大白鲨》(Jaws, 1975)中的机械鲨鱼。

🎥🪄 电影长片《哥斯拉》(ゴジラ/Gojira,1954)

导演:本多猪四郎;特效导演:圆谷英二;制作公司:东宝株式会社;首映时间:1954年11月3日(日本)

-

开创了日本电影中独特的“怪兽特摄”类型,

- 将模型摄影、特效动画与演员表演融合,形成后续特摄片的技术范式。

- 特效导演圆谷英二原计划采用定格动画制作哥斯拉动作,但因预算、技术和时间等问题,改以真人穿着套装表演(Suitmation)方式完成。

- 哥斯拉套装由橡胶与帆布制成,重约100公斤,由演员 中岛春雄 扮演,其动作结合慢速摄影、缩尺布景与多层合成,呈现出庞大怪兽的真实质感。

- 海啸、城市破坏与火焰等场景采用模型特效与光学叠印动画结合,展现了当时世界电影中罕见的物理破坏特效规模。

- 影片的成功不仅定义了“怪兽片(Kaijū eiga)”类型,开创了日本特摄电影的制作体系,也为世界电影特效史奠定了新的技术流派。

🎥🪄 动画短片《小梅的梦》(1954)

导演:靳夕;制作公司:上海美术电影制片厂(Shanghai Animation Film Studio);首映时间:1954年,中国

-

中国首部真人实拍与定格木偶动画同屏合成的动画短片。

- 影片讲述小女孩小梅在梦中进入童话世界的幻想故事,以实景拍摄的真人镜头与定格动画角色的交互形成独特的“梦境感”。

- 通过多层布景、定格摄影与“遮罩+双重曝光”等技术,实现了真人与动画在同一画面的自然融合,开启了中国特效动画的探索之路。

🎥 电影长片《梁祝》(1954)

导演:桑弧;制作公司:上海电影制片厂;首映时间:1954年9月(中国)

- 中国首部真正意义上的彩色剧情长片。

- 当时中国缺乏专业彩色胶片与摄影设备,摄制组从苏联进口过期彩色反转片完成拍摄,

- 也没有足够的专业摄影灯,摄制时甚至借用了军用防空探照灯作为摄影照明。

- 影片在极其艰苦的条件下完成,成为新中国电影工业精神的象征。

- 影片被周总理称为“中国的罗密欧与朱丽叶”,在1954年日内瓦会议期间放映,成为新中国首次以电影形式参与国际文化外交的重要作品。

🎥🛠️ 派拉蒙推出宽银幕系统“超视综艺体”(VistaVision)

- 由派拉蒙摄影工程师 Loren L. Ryder 与 William C. Garity 主导研发,应对CinemaScope等竞争格式,并追求更高分辨率与更细腻的影像质量。

- 与其他宽银幕系统不同,VistaVision 使用标准 35毫米胶片,但胶片在摄影机内水平运行(8齿孔画幅),从而获得近似于 70毫米胶片 的成像面积。

- 画面比例可变(通常为 1.85:1 或 2.00:1),分辨率与色彩还原度远超同期系统。

- 尽管制作与放映成本较高、系统兼容性有限,VistaVision 仍被誉为“最清晰的35毫米影像”。

- 首部 VistaVision 影片:《白色圣诞节》(White Christmas, 1954)

- 派拉蒙在1961年停止系统推广,但该格式在1970年代被重新启用,被工业光魔(ILM)等工作室用于视觉特效拍摄与合成,成为《星球大战》《夺宝奇兵》等影片中高分辨率影像合成的重要技术资源。

🪄 动画长片《动物农场》(Animal Farm,1954)

导演:约翰·哈拉斯(John Halas)、乔伊·巴切洛(Joy Batchelor);制作公司:Halas and Batchelor Cartoon Films;首映时间:1954年12月29日(英国)

-

英国首部公开上映的动画长片。

- 采用彩色手绘赛璐珞动画,制作质量达到当时欧洲最高水准,角色造型与摄影表现受到迪士尼写实风格影响。

- 采用彩色手绘赛璐珞动画,为了增强动画的立体感与戏剧光影,他们在拍摄阶段使用了两种关键技术:

- 多平面摄影(Multiplane Photography)

- 使用多层玻璃台拍摄前景、中景、背景分层。不同层可以独立移动,制造景深与运动视差。

- 滤光双重曝光 / 分区曝光(Filtered Double Exposure / Optical Split Exposure)

- 为了在同一影格上呈现特定光效(例如夜景光晕、闪光、月光反射等),摄影师会用遮罩与分光滤镜控制光线,只让画面的一部分曝光。曝光一次后回卷胶片,再在另一部分画面上进行二次曝光,形成光效、雾气或反光效果。

- 多平面摄影(Multiplane Photography)

🪄 动画长片《亚马孙交响曲》(Sinfonia Amazônica, 1954)

导演:阿雷利奥·拉蒂尼(Anélio Latini Filho);制作公司:Latini Produções;首映时间:1954年(巴西)

-

巴西首部动画长片,开创拉丁美洲动画长片的历史。

- 几乎由导演阿雷利奥·拉蒂尼独自完成,历时6年(1948–1954),

- 集编剧、绘制、摄影与剪辑于一身,是典型的个人作者型动画。

- 影片以巴西亚马孙地区的神话与自然传说为题材,采用黑白手绘动画,风格融合幻想叙事与交响音乐节奏,具有强烈的民族文化色彩。

- 虽因制作经费有限、放映渠道狭窄而影响有限,但其个人化创作精神对后来巴西动画独立制作传统产生深远影响。

📺🪄🎪 电视节目《华特·迪士尼的迪士尼乐园》(Walt Disney’s Disneyland, 1954–1958)

制作人:华特·迪士尼(Walt Disney);制作公司:Walt Disney Productions;首播频道:美国广播公司(ABC);首播时间:1954年10月27日

- 迪士尼首个常规电视节目,以宣传即将开幕的加州迪士尼乐园为主题。

- 华特·迪士尼亲自担任主持人与监制,节目分为“四大园区”主题单元:冒险乐园(Adventureland)、幻想乐园(Fantasyland)、边疆乐园(Frontierland)、明日乐园(Tomorrowland)。

- 当时电视经济尚不足以支撑迪士尼的电影级制作标准,因此节目主要采用档案动画与旧片片段重新剪辑、串联成单元剧集,并穿插真人讲述与幕后介绍,成为早期“品牌式电视内容整合”的典范。

- 节目成功吸引了观众对即将开放的迪士尼乐园的关注,被认为是世界上首个以跨媒介整合理念(电影–电视–主题公园)打造的娱乐项目。

- 直到 1962年,迪士尼才推出首个专为电视创作的动画角色——“饭桶博士”(Ludwig Von Drake)。