1950年代中后期,影院动画的衰退与电视的崛起,促成了UPA与汉纳–巴伯拉等电视动画体系的形成,也标志动画产业从“银幕时代”迈向“荧屏时代”。

1955年:

🎥📺 Terrytoons 工作室并入哥伦比亚广播公司(CBS)

- 美国动画先驱保罗·特里(Paul H. Terry,1887–1971)将其创立的 Terrytoons 动画工作室 及全部影片版权出售给 CBS,

-

成为🥇历史上首位将完整动画资料库打包卖给电视网的制片人。

- 业界传说成交价格为350万美元,被视为“电视黄金交易”。

- Terrytoons 拥有大量经典角色与系列,如《狐狸与乌鸦》(The Fox and the Crow)和《超级老鼠》(Mighty Mouse),极具电视播放价值。

- 这笔交易使 CBS 成为美国首家拥有自有动画节目的电视网络,开创了电视台直接掌控动画内容版权的先例。

- 事件也标志着动画内容从影院版权资产转变为电视播出资源,是电影动画产业向电视迁移的重要节点。

🎥🪄 动画短片《神笔》(1955)

导演:靳夕、尤磊;制作公司:上海美术电影制片厂;首映时间:1955年(中国)

- 中国木偶动画片的第一块“金漆招牌”,也是首部在国际上获奖的中国动画作品。

- 1956年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节儿童影片特别奖;

- 1956年英国爱丁堡国际电影节儿童影片奖。

🎬🪄 动画长片《小姐与流浪汉》(Lady and the Tramp, 1955)

导演:克莱德·吉诺尼米(Clyde Geronimi)、汉密尔顿·卢斯科(Hamilton Luske)、威尔弗雷德·杰克逊(Wilfred Jackson);摄影指导: Charles P. Boyle ;光学测试支持:Eustace Lycett ;制作公司:Walt Disney Productions;首映时间:1955年6月22日(美国)

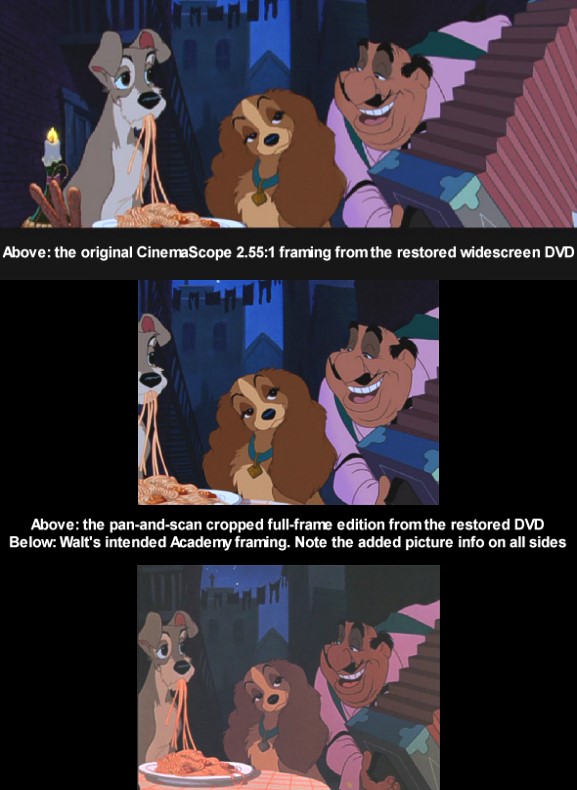

-

迪士尼首部、也是全球首部采用 CinemaScope(2.55:1)超宽银幕比例的动画长片。

- 为适应变形画幅,迪士尼技术团队对动画摄影机进行了系统改造:

- 研发并安装 专用变形透镜组(anamorphic lens assembly),使垂直拍摄的动画摄影机能够压缩画面并保持比例精确。

- 重新校准多平面摄影机的光轴与焦距系统,调整景深与视差层次,确保2.55:1画幅在放映时不变形。

- 改良后的多平面摄影技术赋予画面更丰富的纵深与光影表现。

- 由于当时部分影院尚无法播放宽银幕影片,同时制作 CinemaScope 宽银幕版与传统“学院比”(1.37:1)版,

-

成为世界首部拥有双画幅版本的动画长片。

-

- 宽银幕比例的引入也改变了传统动画的构图习惯,推动了动画从“平面剧场”到“空间叙事”的转变。

- 角色不再单纯位于前景,而是被置入更具纵深的环境之中,强化空间感与角色关系的统一。

- 为充分利用宽银幕的横向延展,动画师重新设计了镜头运动与群像布局,使叙事节奏与视觉空间更为协调。

- 部分画面(尤其是边缘角色镜头)在两种版本中分别重新绘制与构图,以确保不同放映条件下的最佳观感。

🪄 动画长片《迷人的村庄》(The Enchanted Village, 1955)

导演:马塞尔·拉西科(Marcel Racicot)、雷亚尔·拉西科(Réal Racicot);制作公司:Les Films Marcel Racicot;首映时间:1955年,加拿大

-

加拿大首部动画长片。

- 由拉西科兄弟以极低预算独立完成,采用彩色赛璐珞手绘与垂直光学摄影机逐格拍摄技术制作。

🎞🎨 实验动画短片《Blinkity Blank》 (1955)

- “画在胶片上的动画”(Drawn-on-Film Animation)著名代表人物诺曼·麦克拉伦(Norman McLaren,加拿大)创作。

- 实验性声画互动与光学打印机结合。

🎥 电影长片《俄克拉荷马!》(Oklahoma!,1955)

导演:弗雷德·齐内曼(Fred Zinnemann);制作公司:Magna Theatre Corporation / Rodgers & Hammerstein Productions;首映时间:1955年10月11日(纽约)

-

世界上首部使用 Todd-AO 系统拍摄的商业长片。

- Todd-AO 由电影制作人 迈克·托德(Mike Todd) 与光学工程师 米切尔(Brian O’Brien, American Optical Company) 合作开发,

- 采用 70 mm 胶片、单机拍摄与 30 帧/秒高帧率放映,取代 Cinerama 的三机系统。

- 影像画幅宽达 2.20 : 1,分辨率与亮度远超 35 mm 变形系统(如 CinemaScope)。

- 同时配备六声道磁带立体声,实现早期影院的环绕音响体验。

-

该片的成功使 Todd-AO 成为“高保真宽银幕”的代名词,

- 该片由摄影师 Robert Surtees 拍摄,获🏆奥斯卡技术成就奖(1956)

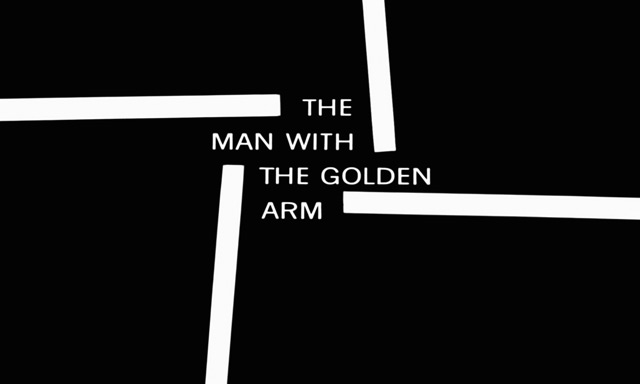

🎥🪄 电影长片《金臂人》(The Man with the Golden Arm, 1955)

导演:奥托·普雷明格(Otto Preminger);片头设计与动画:索尔·巴斯(Saul Bass);制作公司:Otto Preminger Films / United Artists;首映时间:1955年12月14日(美国)

- 美国平面设计师索尔·巴斯(Saul Bass)为影片创作了其首个“标题动画”(Title Animation,也称“文字动画”或“落版动画”)。

- 他将平面设计、电影蒙太奇与音乐节奏相结合,建立起“文字—图形—节奏”一体化的片头语言体系。这一创新使标题动画脱离叙事主体,成为一种独立的视觉表达形式,并开启了电影与平面设计跨界融合的新时代。

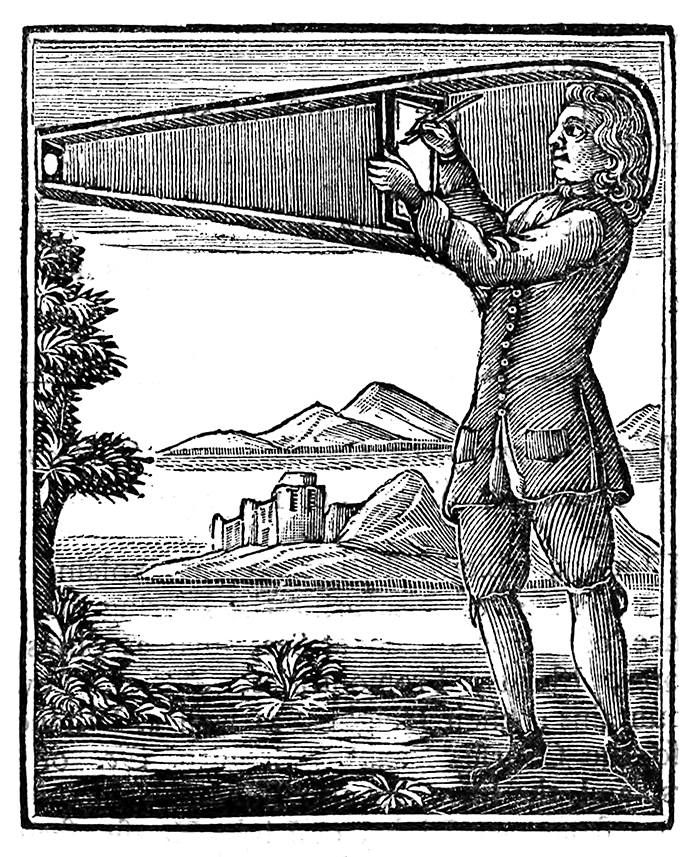

🎥🛠️ 发明家威尔·詹金斯(Will Jenkins, 1896–1975)获得“前投影”技术的发明专利

- 已知最早关于前投影合成摄影(Front Projection Composite Photography)的系统性发明:

- Jenkins, W. Apparatus for Production of Light Effects in Composite Photography: US2727427A[P]. 1955-12-20.

- Jenkins, W. Apparatus for the Production of Composite Photographic Effects: US2727429A[P]. 1955-12-20.

- 该系统通过将图像投射到银幕或反光材料上,并在同一摄影机镜头中同时捕捉演员与投影背景,在光学上实现了前景人物与背景影像的实时融合。

- 但当时反光幕效率不足,易产生重影和光晕问题。

- 1960年代中期,3M公司开发出高反光材料 Scotchlite™,大幅提高亮度与对比度,并在《2001太空漫游》(1968)中被成功应用,成为现代特效摄影的重要基础。

1956年:

🎥🪄 电影长片《禁忌星球》(Forbidden Planet, 1956)

导演:弗雷德·威尔科克斯(Fred M. Wilcox);制作公司:米高梅(MGM);首映时间:1956年3月15日(美国)

- 科幻电影史上的技术里程碑作品之一,以全景彩色与宽银幕形式展现外星世界。

-

创造了著名的机器人角色“罗比”(Robby the Robot)。

- 罗比的制作成本约为12.5万美元,在当时相当于一部中型影片的预算,

- 它成为电影史上首批具备机械设计感与拟人行为逻辑的“动画机器人偶”,

- 此后多次出现在其他影视作品中,对后世科幻造型设计影响深远。

-

该片的“怪物能量体”特效由米高梅向迪士尼借调的动画师团队完成,

- 采用传统逐帧手绘动画技术绘制出能量轮廓与攻击形态,

- 由 Joshua Meador 负责,他是迪士尼经典动画《幻想曲》《睡美人》的特效主管之一。

- 再通过高对比度拍摄与辉光叠印(glow compositing)完成视觉合成。

- 由 MGM 特效摄影师 A. Arnold Gillespie 与摄影主管 Irving Ries 监督完成

- 这一工艺在纯光学时代极为复杂,却呈现出接近数字视觉特效的发光质感,

- 被认为是光学动画与未来数字合成视觉语言之间的重要过渡形态。

- 采用传统逐帧手绘动画技术绘制出能量轮廓与攻击形态,

🪄 动画短片《乌鸦为什么是黑的》( 1956)

导演:钱家骏、李克弱;制作公司:上海美术电影制片厂;首映时间:1956年(中国)

- 通常被誉为中国首部彩色动画片,

- 虽在此之前已有彩色木偶动画《小小英雄》《神笔》,

- 但《乌鸦为什么是黑的》是首部采用彩色摄影胶片拍摄的赛璐珞手绘动画,这说明了早期中国动画届也把赛璐璐动画和定格动画当作两个不同类别。

🪄 动画短片《骄傲的将军》(The Proud General, 1956)

导演:特伟、李克弱;制作公司:上海美术电影制片厂;首映时间:1956年(中国)

- 中国早期探索民族风格的代表性彩色动画短片之一。

- 在美术设计上由钱家骏统筹,以平面构图与舞台化造型强化画面节奏感,借鉴京剧脸谱与工笔重彩风格形成独特视觉语言。

- 影片通过分层布景与景深控制营造空间感,但目前暂无确凿资料显示其在摄影设备或胶片技术上有重大创新。

- 其意义主要在于确立了“中国动画民族形式”探索方向,成为新中国动画由技术学习期迈向独立美术体系的重要标志。

1950年代后期,电视的发展已经侵蚀了电影的市场,严重冲击了以往面向电影院的动画短片行业,生存压力和新市场的诱惑促使更多人走进电视动画行业。

1957年:

📺🪄 教育电视片《卓越的赫莫》(Hemo the Magnificent, 1957)

导演:弗兰克·卡普拉(Frank Capra);制作公司:Bell Telephone System / 动画部门:United Productions of America(UPA);首映时间:1957年3月20日(美国哥伦比亚广播公司CBS)

-

美国首部专为电视制作的教育动画长片,

- 由贝尔实验室出资的“贝尔科学系列”(Bell Science Series)第二部作品。

- 影片以“血液循环系统”为主题,采用真人实拍与传统动画结合的表现方式。

- 动画部分由 UPA制作,延续其平面化造型与抽象设计风格,在科学传播与美术表现之间取得了前所未有的融合。

- 在技术上使用了光学合成与遮罩双重曝光技术,使动画与真人镜头自然共处同一画面空间,是后期教育电视、纪录片动画化的先驱实验。

- 《卓越的赫莫》成功开创了“科学动画电视特辑”类型,为1960年代至1970年代的教育电视(如 Schoolhouse Rock!)奠定了模板。

📺 电视动画节目《波因秀》(The Gerald McBoing-Boing Show, 1956)

导演:奥斯蒙德·埃文斯(Osmond Evans)等;制作公司:UPA;首播时间:1956年(美国CBS)

- 改编自1950年同名奥斯卡获奖动画短片,美国电视史上首批高质量艺术风格动画节目之一。

-

🥇第一个在黄金时段定期播放的电视动画节目

- 节目最初播出仅持续约3个月,因制作成本高与电视广告模式不匹配而被暂时取消。次年CBS将其重播并调整至黄金时段(Prime Time)。

- 动画视觉延续UPA的现代主义平面设计与极简造型风格,采用鲜明色块、抽象构图与节奏化配音,摆脱了迪士尼式好动画传统,确立了电视动画的美术新方向。

📺 电视动画连续剧《贝洛普上校》(Colonel Bleep, 1957–1960)

导演:杰克·施勒(Jack Schleh);制作公司:Soundac, Inc.;首播时间:1957年9月21日(美国)

-

🥇世界上首部专门为电视制作的彩色动画连续剧。

- 技术上采用了有限动画(limited animation)制作模式。

- 角色动作极简、镜头重复使用、场景循环绘制,以压缩成本和缩短制作周期,符合电视播出的经济结构。

- 虽然画面简化,但在色彩与构图上受当代平面设计与漫画风格影响,成为电视动画美术风格的早期典范。

🎊 电视动画工作室“汉纳–巴伯拉制作”(Hanna-Barbera Productions)成立

- 在米高梅关闭动画部门后,两位资深动画制片人威廉·汉纳(William Hanna)和约瑟夫·巴伯拉(Joseph Barbera)于1957年创立了

-

🥇世界首家专门制作电视动画的大型工作室——“汉纳–巴伯拉制作”。

- 开创了电视动画工业体系,并确立了后来数十年全球电视动画的制作标准。

- 由于电视节目预算远低于电影动画,工作室放弃了传统的“全动画(full animation)”流程,转而系统化地发展出“有限动画(limited animation)” 技术:

- 角色动作极简,仅在必要时移动;

- 镜头以特写为主,减少复杂背景;

- 广泛使用循环动画与重复帧;

- 声音与对白成为主要叙事驱动力。

- 这种做法最初曾被批评为“简陋”或“偷工减料”,

- 但事实证明,它极大地降低了制作成本,使动画得以适应电视的生产节奏与小屏幕特性。

- 在当时的电视分辨率下,简化的线条与清晰的形体反而更具视觉识别力,

- 而“对白主导”的表现方式保持了叙事完整性。

- 汉纳–巴伯拉的成功使电视动画从实验转向主流,

- 并推出了《鲁莽哈克犬》(Ruff and Reddy, 1957)、《摩登原始人》(The Flintstones, 1960)等开创性系列,

- 确立了电视动画的语言、节奏与经济模型。

- 这种模式对后来的日本、欧洲乃至全球动画产业都产生了深远影响。

🎊 “上海美术电影制片厂”正式成立。

-

中国第一家专门从事动画创作与生产的国家级制片机构,

- 标志着中国动画从零散创作走向体系化、专业化与工业化的发展阶段。

- 该厂的成立整合了原东北电影制片厂卡通股的艺术与技术团队,

- 聚集了靳夕、特伟、万古蟾、钱家骏、胡进庆等中国早期动画核心创作者。

-

开创了中国动画的“黄金时期”(1957–1980),

- 形成了包括水墨动画、剪纸动画、木偶动画与折纸动画在内的独特民族风格体系。

- 代表作《乌鸦为什么是黑的》(1956)、《小蝌蚪找妈妈》(1960)、《大闹天宫》(1964)、《哪吒闹海》(1979)等,

- 其创作理念强调“民族形式、世界表达”,确立了中国学派动画的艺术风格与理论基础,并在国际动画史上留下独特的东方美学印记。

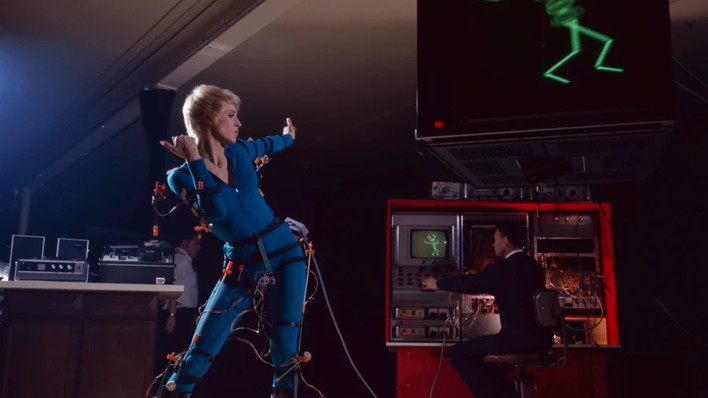

🎞🎨 实验动画短片《燕特拉》(Yantra, 1957)

导演:詹姆斯·惠特尼(James Whitney);首映时间:1957年(美国)

-

美国抽象与实验动画史上的代表作之一,

- 全片采用“直接画在胶片上的动画”(print-on-film animation) 技术完成,未使用摄影机拍摄。

- 詹姆斯·惠特尼通过逐帧绘制、刮擦、拼贴与光学重叠,创造出流动的几何图案与光影节奏,形成一种介于视觉音乐与冥想艺术之间的动态体验。

- 制作过程中,惠特尼使用大头针在卡片上打孔形成“点阵模板”,再以这些孔阵为参照在胶片上绘制色点与线条,实现极为复杂的几何结构与流畅的动画运动。这一工艺既具手工精度,又预示了未来的计算机生成图形逻辑。

- 《燕特拉》是惠特尼“意识与形态”系列的开端,

- 其后与弟弟 约翰·惠特尼(John Whitney Sr.) 合作,二人共同探索光学控制与电子动画的可能,

- 并在1960年代开发出世界上最早的运动图形动画(Motion Graphics, MG)体系与计算机动画设备。

- 詹姆斯始终坚持纯手工创作,而约翰则成为计算机图形学的奠基者之一,

- 他们的工作共同奠定了现代抽象动画—电子动画—计算机动画的连续发展脉络。

🎞🪄 动画短片《菩提鹿》(The Banyan Deer, 1957)

导演:Bhimsain、Ram Mohan(指导顾问:Clair Weeks);制作公司:Films Division of India Animation Unit;首映时间:1957年(印度)

- 1955年,迪士尼资深动画师克莱尔·威克斯(Clair Weeks)受印度政府与联合国教科文组织邀请,协助在孟买建立印度首个国家级动画制作机构——印度电影部动画组(Films Division Animation Unit)。

- 威克斯曾参与《小鹿斑比》《仙履奇缘》等片制作,他将迪士尼的动画流程、角色设计与表演理念

系统移植至印度本土培训体系,奠定了印度现代动画教育与产业基础。

- 威克斯曾参与《小鹿斑比》《仙履奇缘》等片制作,他将迪士尼的动画流程、角色设计与表演理念

- 1957年,该工作室完成首部动画短片《菩提鹿》(The Banyan Deer)。

- 影片完全采用迪士尼式赛璐珞手绘流程与分层摄影技术制作,在人物造型、运动节奏与叙事结构上显现出明显的美式教学体系影响,同时在画面装饰与造型风格中融入印度传统艺术元素。

1958年:

🪄 动画短片《猪八戒吃瓜》(1958)

导演:万古蟾;制作公司:上海美术电影制片厂;首映时间:1958年(中国)

-

中国首部剪纸动画片。

- 万古蟾在总结皮影戏与民间剪纸艺术经验的基础上创制出剪纸动画技术体系,成功将中国传统工艺美术与现代定格动画结合。

- 该技术以手工剪制的纸偶代替赛璐珞动画角色。

- 纸偶的结构与中国皮影相似,通过关节连接实现运动。

- 制作时需综合运用剪、刻、拉毛、绘画、打孔、穿绳、粘贴等手工技艺,

- 角色动作通常先以铅笔底稿绘制,再依此逐帧摆拍完成。

- 拍摄过程中,由于纸偶材质较厚,

- 动画师采用一种可反复粘贴、不留痕迹的医用定位胶(刮皮胶)固定角色位置。

- 这一材料在光照下会在纸偶边缘投下微弱阴影,虽属技术妥协,却意外形成了独特的立体质感。

- 数十年后,这种“无意间的阴影”甚至被数字动画师刻意模拟,成为传统手工质感的象征。

- 《猪八戒吃瓜》标志着中国剪纸动画技术体系的确立,

- 也开创了将民族民间艺术系统转化为现代动画语言的成功范例,

- 为此后《渔童》(1959)与《鹬蚌相争》(1983)等作品奠定了美学与工艺基础。

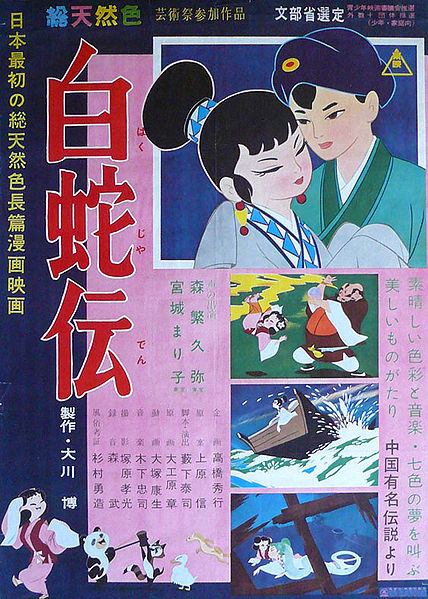

🎨🪄 动画长片《白蛇传》(The Tale of the White Serpent, 1958)

导演:藪下泰司;制作公司:东映动画;首映时间:1958年10月22日(日本)

-

日本首部彩色动画长片,

- 采用传统赛璐珞动画技术拍摄。影片制作过程中,东映动画首次大规模建立了分工化动画制作体系,形成了此后日本动画行业沿用至今的“原画—中割”生产模式。

- “第一原画”:负责角色主要动作与关键姿势的设计;

- “第二原画”:当时署名为“动画”,负责清稿与动作细化,大概在1980年代被明确署名为“第二原画”;

- “中割”:负责两帧之间的过渡补间(in-between)绘制。

- 这一流程的确立,使日本动画制作具备了工业规模化量产的基础,

- 同时保留了创作层面的艺术个性,为后来的“作画监督”制度奠定了组织原型。

- 技术上,影片除传统手绘外,还辅助使用:

- 3D角色模型用于角色姿势与空间关系参考;

- 真人参考影像与转描(rotoscope)技术,用以提升动作真实感与戏剧表现;

并在色彩摄影上引入日本首批国产彩色胶片,实现全片彩色化。

- 据宫崎骏回忆,该片正是他立志投身动画事业的重要启蒙作品。

🎥🪄 电影长片《毁灭的发明》(Vynález zkázy, 1958)

导演:卡尔·齐曼(Karel Zeman);制作公司:Zlín Film Studio(前Československý státní film);首映时间:1958年8月20日(捷克斯洛伐克)

-

世界电影特效史上的重要里程碑。

- 齐曼反其道而行之,并不追求特效的仿真,而是通过有意的风格化与人工痕迹,重现了19世纪维多利亚时代铜版插画的视觉质感。

- 独创了一种结合真人实拍与多种动画技术的“版画电影”风格。

- 影片综合运用:

- 真人实拍与光学合成;定格木偶动画、剪切动画、手绘动画与微缩模型拍摄;玻璃接景画与多层摄影叠印。

- 为实现独特的线条质感,

- 齐曼的团队在布景、服装、道具表面涂抹硬质橡胶油漆(rubber paint),

- 再以雕刻笔触方式绘制阴影线条,使三维场景看似二维铜版画。

- 演员也被要求以极其克制的肢体语言表演,以避免破坏画面“平面化”的幻觉。

- 这种处理方式本质上是一种前数字时代的“风格化渲染”(Stylized Rendering),

- 即后来3D动画领域的“3渲2”技术先驱。

- 影片实现了现实与绘画空间的无缝融合,形成了独特的“齐曼美学”,

- 对后来的定格动画、视觉特效与数字合成艺术产生了深远影响。

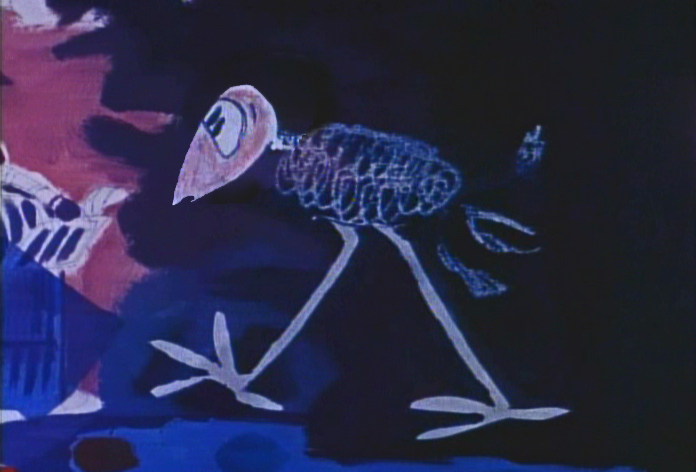

🎥🪄 电影长片《辛巴达七航妖岛》(The 7th Voyage of Sinbad, 1958)

导演:纳森·朱兰(Nathan Juran);制作公司:Morningside Productions;发行公司:Columbia Pictures;首映时间:1958年12月23日(美国)

- 雷·哈里豪森(Ray Harryhausen)首度使用全彩色定格动画技术(Color Dynamation),

- 为影片创造了骷髅战士、独眼巨人、双头鸟洛克(Roc)等传奇生物,

- 标志着“哈里豪森式幻想电影”的成熟阶段。

- 影片采用了他独创的“动态合成”(Dynamation)技术体系:

- 通过遮罩与多次曝光,将真人实拍与定格动画角色精确合成于同一画面;

- 在彩色片中首次实现复杂的光影匹配,使动画与实景在色调与亮度上协调统一;

- 使用多平面布景与缩放镜头模拟景深,使定格角色与演员之间产生真实的空间互动。

- 影片商业与技术双重成功,使雷·哈里豪森成为20世纪中期最具影响力的特效艺术家之一。

1959年:

🎨🪄 动画长片《睡美人》(Sleeping Beauty, 1959)

导演:克莱德·吉诺尼米(Clyde Geronimi)、埃里克·拉森(Eric Larson)、沃尔夫冈·雷瑟曼(Wolfgang Reitherman);制作公司:Walt Disney Productions;首映时间:1959年1月29日(美国)

- 迪士尼在1950年代技术与艺术高度集成的巅峰之作,

-

亦是最后一部使用“手工墨线”流程的迪士尼长片🔚。

-

-

迪士尼首部使用技术色彩宽银幕系统 Super Technirama 70。

- 并针对超宽画幅重新设计布局与镜头语言,强化中景与群体构图。

-

🥇首次试用了乌布·伊沃克斯(Ub Iwerks)引入的“静电复印术”(Electrophotography)。

- 伊沃克斯改装施乐复印机,使动画师的铅笔稿可直接转印到赛璐珞片上,保留原画笔触的生动感,减少繁复的手工描线工作。

- 该技术源自切斯特·卡尔森(Chester Carlson)1939年提出的发明:Carlson, C. “Electrophotography.” US Patent 2297691[P]. 1939-04-04申请,1942-10-06获批。

-

动画制作与艺术风格:

- 全片的造型与场景受哥特彩绘和中世纪手抄本启发,美术总监艾文德·厄尔(Eyvind Earle)以装饰化几何风格建立独特画面语言。

- 迪士尼继续坚持拍摄真人参考影片供动画师临摹,但“九老”之一的米尔特·卡尔(Milt Kahl)对此提出反对,认为过度依赖实拍削弱了动画的表现自由。但迪士尼最终仍保留这一流程,这一传统延续至今。

- 🍉《睡美人》的制作耗时近十年,总成本达600万美元(当时极高),上映初期票房未达预期,导致迪士尼短期内缩减动画长片投资,并转向电视节目与乐园项目。

🎨🪄 动画长片《一幅僮锦》(A Zhuang Brocade, 1959)

导演:钱家骏;制作公司:上海美术电影制片厂;首映时间:1959年(中国)

-

中国首部彩色动画长片,

- 影片采用传统赛璐璐手绘动画技术,但在美术设计上进行了大胆的民族化探索——背景画师将广西壮族的民间织锦、山水构图与水墨晕染技法融入画面,使整部影片在色彩上更为柔和、细腻。

- 它证明:即便是“典型的赛璐璐动画”,在中国艺术家的手中,也能画出一幅流动的“民间山水长卷”。

📺🪄 电视动画连续剧《加高历险记》(Clutch Cargo, 1959–1960)

导演:菲尔·布斯(Phil Booth);制作公司:Cambria Productions;首播时间:1959年3月9日(美国)

- 一部以“极端有限动画”闻名的早期电视动画连续剧,

- 因其独特而低成本的制作方式,在动画史上具有“技术反常识”的象征意义。

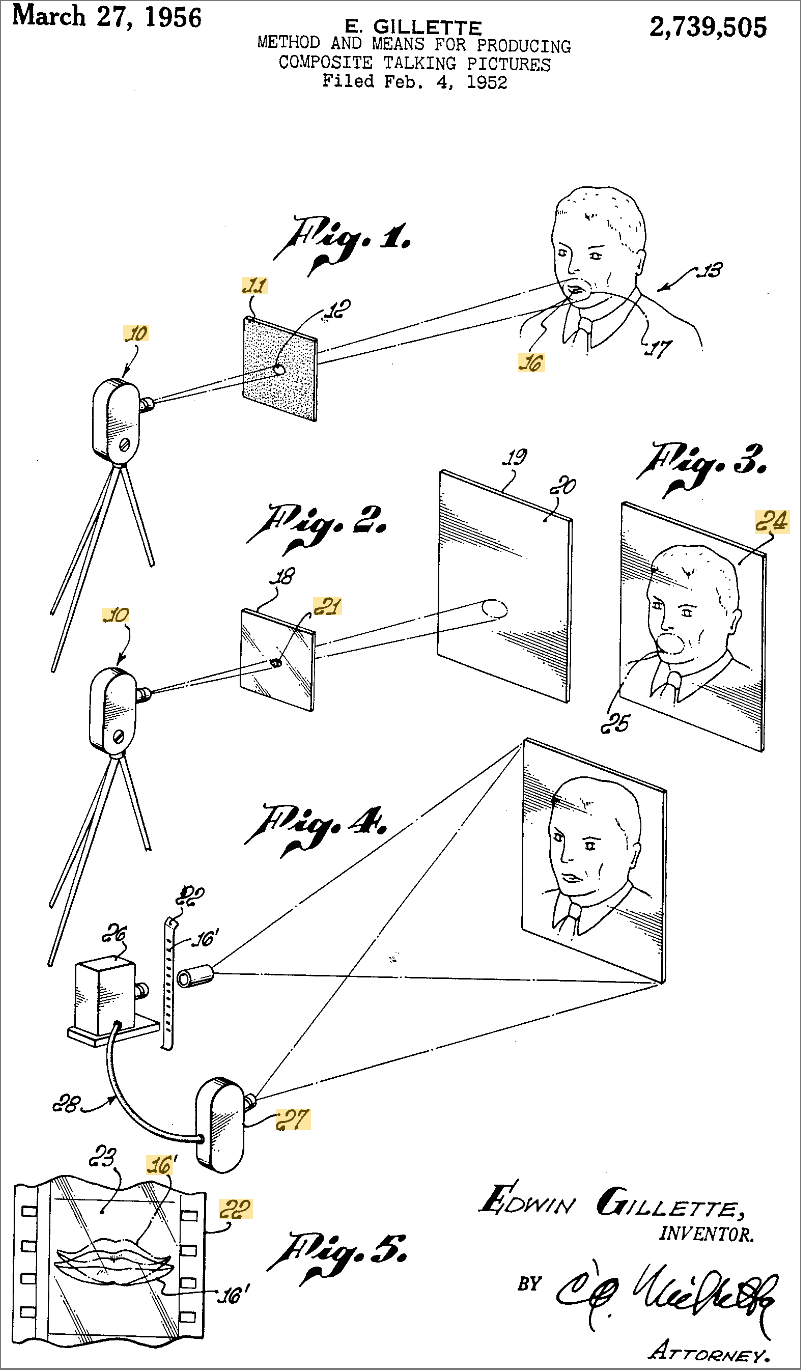

- 该剧推广了坎布里亚制作公司发明的“语音同步”(Syncro-Vox)光学印刷系统,

- 由摄影师埃德温·吉列(Edwin Gillette)发明并取得专利:

Gillette, E. Method and means for producing composite talking pictures: US Patent 2739505[P]. 1952申请,1956-03-27获批。 - Syncro-Vox 的核心原理是:

- 将真人配音演员的嘴部影像拍摄下来,再通过光学叠印技术嵌入静止的动画角色画面中,

- 从而让角色在“静止”状态下实现口型同步。

- 这种方法极大地节省了时间与成本——

- 角色身体几乎完全静止,镜头依靠推拉、平移、剪切和缩放制造“运动感”。

- 整个系列在预算极低、周期极短的条件下完成制作,成为电视时代动画工业化的极端样本。

- 由摄影师埃德温·吉列(Edwin Gillette)发明并取得专利:

- 尽管当时因粗糙和不自然的画面广受批评,

- 但“Syncro-Vox”后来被重新解读为一种“低技魅力”(Lo-Fi Aesthetic),在讽刺动画如《Space Ghost Coast to Coast》和《Annoying Orange》中被致敬与戏仿。

- 坎布里亚制作的核心成员道格·怀尔德(Doug Wildey)与亚历克斯·托斯(Alex Toth)后来加入“汉纳–巴伯拉制作公司”(Hanna-Barbera Productions),在保持电视动画低成本的同时,进一步提升了其叙事与视觉表现水平。

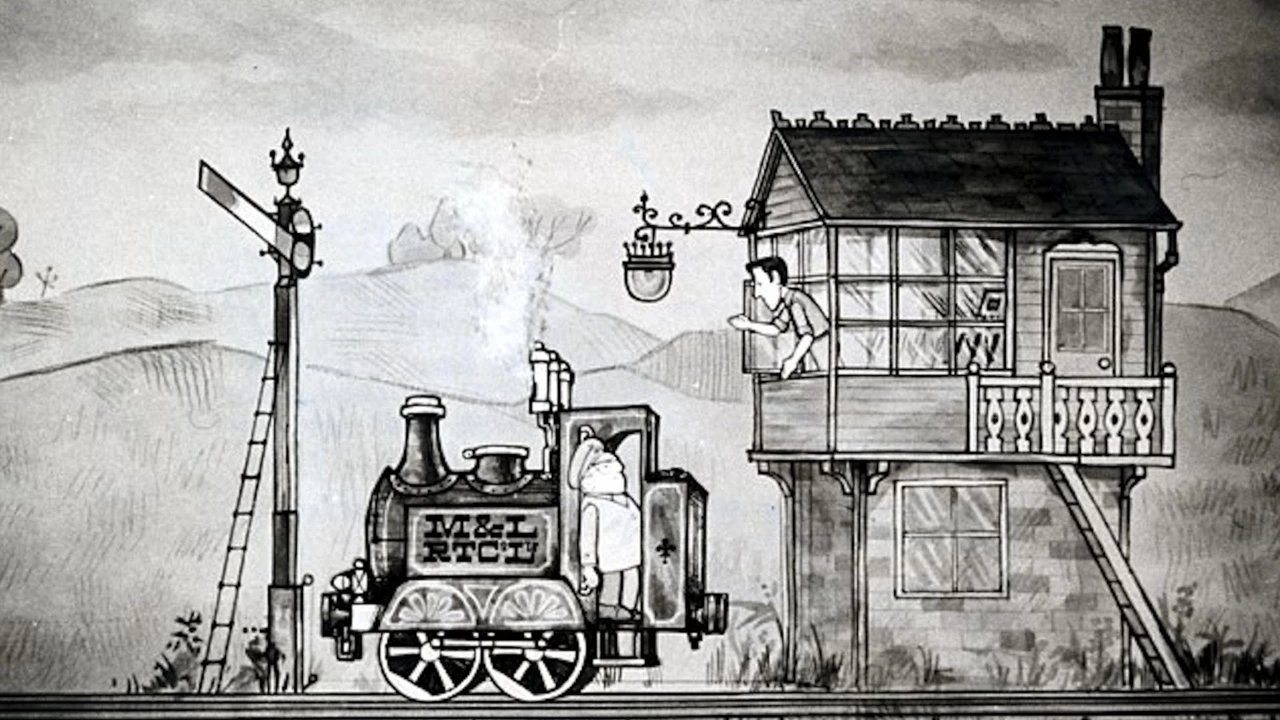

📺 电视动画《汽轮机伊沃》(Ivor the Engine, 1959)

导演 / 创作者:奥利弗·波斯特盖特(Oliver Postgate)、彼得·菲林(Peter Firmin);制作公司:Smallfilms(英国);首播时间:1959年(英国独立电视台 ITV)

- 这部温柔可爱的电视动画由英国“小电影”(Smallfilms)工作室制作,是典型的手工剪纸定格动画代表作。

- 波斯特盖特与菲林两人几乎包办了全部制作环节——从编剧、配音、布景到摄影。

- Smallfilms 在1960–70年代的电视动画中几乎代表了英国“家庭式独立动画”模式的典范。

- 剪纸动画的艺术化探索:角色与场景由水彩颜料绘制在卡纸上,再逐帧拍摄,呈现出柔和透明的水彩质感——这是当时赛璐璐动画难以实现的。

- 简易设备的极致运用:使用16mm胶片拍摄,画面颗粒感强,却意外地强化了质朴、温暖的乡村气息。

- 叙事节奏与影像风格的融合:缓慢的节奏、温和的旁白与独特的音效,使其成为英国“日常系”电视动画的早期典范。

- 彩色重制版:1975–1977年为BBC重制彩色版本,沿用相同的手工工艺,仅在布景和灯光上作了细微调整。

🪄 动画短片《月光鸟》(Moonbird, 1959)

导演:约翰·哈布利(John Hubley)、费丝·哈布利(Faith Hubley);制作公司:Hubley Studio;首映时间:1959年

-

🥇首部由独立动画工作室制作并获奥斯卡奖的动画短片,

- 🏆获第32届奥斯卡“最佳动画短片奖”

- 影片内容基于哈布利夫妇的两个孩子的即兴录音,

- 扮演夜晚追逐想象中“月光鸟”的游戏。动画完全围绕儿童语音的自然节奏展开,采用自由流动的线条与梦幻的色彩节奏,舍弃传统的“连贯动作”逻辑,以心理节奏与声音节奏为核心构图。

- 在技术与风格上,哈布利夫妇放弃了主流的迪士尼式写实动画,

- 转而采用平面化造型、抽象线条与有限动作(limited motion),画面设计受现代艺术与平面构成主义影响,使动画呈现出独特的“即兴绘画”与“实验电影”特质。

- 这一风格后来被学界称为:“风格化动画(Stylized Animation)”,“实验动画(Experimental Animation)”,“艺术动画(Art Animation)”,或“学院派动画(Academic Animation)”。嗯,是的,学界总是,很喜欢起名字……

- 哈布利工作室在此期间探索了多种创新性技法:

- 以手绘、油彩、蜡笔、刮刻等多媒介叠加的影像层次;

- 自由的帧率控制与声音同步;

- “自动化音画关系”创作法(即先录音后画画)。

- 这些实验虽难以量产,却极大拓展了动画的艺术语言,为后来的各种“非商业”动画提供了创作范式。

📺 电视动画连续剧《小睡魔》(Sandmännchen, 1959–至今)

创作者:格哈德·贝伦特(Gerhard Behrendt);制作机构:东德版由德意志电视广播公司(Deutscher Fernsehfunk, DFF)制作;西德版由西德电视台(Sender Freies Berlin, SFB)制作;首播时间:1959年(东德)

- 世界上播出集数最多、持续制作时间最长的电视动画连续剧。

- 截至2025年,累计播出超过22,000集。

- 技术与制作特点:

- 早期版本完全采用定格木偶动画,由摄影师使用多层布景与可替换表情部件进行逐帧拍摄;

- 1990年代后引入数字合成与CGI技术,保持原有造型风格的同时提升了拍摄效率与特效层次;

- 2000年代起,部分梦境段落以3DCG与实景合成方式制作。

- 两德时期的“双版本”:

- 1959年,东德电视台率先播出由格哈德·贝伦特创作的版本《Unser Sandmännchen》(我们的沙人);

- 同年,西德电视台推出自己的版本《Das Sandmännchen》,形成“平行竞争”;

- 随着1990年德国统一,西德版于1991年停产,而东德版凭借更高人气与技术延续性继续制作至今。

- “小睡魔”跨越了冷战、统一与数字时代——

- 从胶片木偶到数字动画,它几乎记录了欧洲动画制作技术60年的演进史,同时也成为德国文化记忆中最温柔的象征之一。

🎥 电影长片《宾虚》(Ben-Hur,1959)

导演:威廉·惠勒(William Wyler);制作公司:Metro-Goldwyn-Mayer(MGM);首映时间:1959年(美国)

-

超宽银幕“大底”摄影:采用 MGM Camera 65(后称 Ultra Panavision 70)

- 在 65mm 底片上配合 1.25× 变形镜头拍摄,70mm 放映达约 2.76:1 超宽比例,建立史诗场面调度与景深控制的新标杆。

- MGM Camera 65 的首次实拍应用是《兰树郡》(Raintree County,1957),但最终放映以 35mm 变形拷贝为主。而《宾虚》则将该制式推向成熟与知名度高峰。

-

色差蓝幕(color-difference bluescreen)合成体系的关键应用:

- MGM 聘请 佩特罗·弗拉霍斯(Petro Vlahos)完善色差遮罩流程,

- 用于人群扩充、景片对接与远景补帧等复合镜头,显著减少溢色、提升边缘质量,成为随后业界主流路线。

- 🧋广义“蓝幕运动遮罩”更早已见于《巴格达大盗》(1940);弗拉霍斯的“色差蓝幕”在《宾虚》时期完成关键完善并走向主流。

- 战车赛等名场面以实拍为主;合成技术主要用于环境扩展与安全/空间限制镜头,而非取代实景拍摄。

-

大规模实景 × 光学合成的协同:

- 以实拍特技为主,辅以玻璃绘景/遮幅绘景(matte painting)与光学打印完成城市与看台延伸,

- 形成稳定的“实拍—绘景—光学合成”管线。

-

流程意义:

- 在超宽画幅摄影与高质量蓝幕合成并行使用上提供可复制的工业范式,

- 推动后续大型制片继续采用 Ultra Panavision / MGM Camera 65 及改良的色差合成流程。