20世纪60年代:

尽管电视时代没有结束电影产业,但它确实剪断了动画短片和电影院之间的纽带。

好莱坞主流制片厂的动画部门陆续关闭,动画行业逐渐被基于电视、面向儿童的有限动画主导。动画片作为儿童娱乐的观念在公众意识中植根,甚至影响到整个动画行业的发展。

与此同时,日本电视产业开始兴起,也驱动了日本电视动画产业,寻求以量取胜的日本电视动画,进一步把传统动画制作拖进廉价、流水线、有限运动的习惯。

而在大量廉价电视动画的背后,各种有趣的、实验不同技术的动画短片也不断涌现,只是它们的传播度远不及商业动画。

1960年:

动画短片《某个街角的故事》(ある街角の物語 ,1962)

导演:手冢治虫;制作公司:虫制作(Mushi Production);首映时间:1962年(日本)

- 这是手冢治虫创立的虫制作(Mushi Production)推出的首部动画作品,

- 也是日本动画史上极具象征意义的一部短片——它标志着日本从漫画家个人创作向专业动画制作体系的过渡。

- 影片大量使用了有限动画技术(Limited Animation),

- 但在视觉风格上完全不同于后来虫制作的商业电视动画。

- 画面采用强烈的几何构成与抽象化造型,以广告式节奏和象征隐喻讲述城市人与自然的诗性关系,更接近欧洲实验动画的气质。

- 《某个街角的故事》凭借其独特的视觉语言和人文主题,荣获🏆 第一届大藤信郎奖(1962),成为日本现代动画艺术化探索的开端。

📺 电视机 Sony TV8-301(1960)

制造商:索尼公司(Sony Corporation);首发时间:1960年(日本)

-

世界上第一台全晶体管电视机。

- 以晶体管取代真空管,大幅减轻重量与功耗,成为早期便携电视的代表。

- 这款电视售价高昂,但象征着日本电子技术走向自主化。标志着日本电视工业的崛起。

- 它为电视在家庭中的普及铺路,也为即将崛起的日本电视动画产业奠定了基础。

- 技术特色:

- 全晶体管化:彻底告别真空管时代。

- 小型便携:8英寸屏幕,可用电池或交流电供电。

- 耐用节能:结构紧凑,功耗低、可靠性高。

🎞️ 电视动画连续剧《摩登原始人》(The Flintstones,1960–1966)

导演 / 制作人:威廉·汉纳(William Hanna)、约瑟夫·巴伯拉(Joseph Barbera);制作公司:Hanna-Barbera Productions;首播时间:1960年9月30日(美国ABC电视网)

- 随着电视在美国的普及,动画开始占据越来越大的市场。《摩登原始人》成为这一潮流的标志性作品——

- 它是第一部在黄金时段播出的电视动画连续剧。

- 尽管当时评论界普遍嘲讽这类作品“愚蠢又粗糙”,但观众却热情接受,使电视动画真正进入大众娱乐领域。

- 该片采用典型的“有限动画”技术,以极高性价比应对电视平台的低分辨率与紧制作周期。

- 动画师将手绘流程精简到极致,探索出一套“电视动画工业化生产”的解决方案。

- 技术特色:

- 低帧率与动作循环:采用12帧/秒的帧率,减少逐帧绘制工作量;动作序列与背景大量复用,使单集成本降至约3万美元(同期真人剧集动辄超百万美元)。

- 几何化造型语言:粗线条、高对比色,简化角色与场景细节,通过几何化造型降低绘制复杂度,强化喜剧效果,也更适合当年信号质量有限的电视播放。

- 声画关系重构:更依赖对白与音效主导叙事,削弱画面动态负担,让“说话的画面”成为电视动画的常态。

- 《摩登原始人》的成功极大推动了电视动画从儿童教育工具向大众娱乐产品的转型。

- 其商业成功与艺术妥协并存,成为动画史研究中关于“技术适配与媒介选择”的经典案例。

- 从技术角度看,这部作品是为特定传播平台挑选最合适技术方案的典型样本。

🎞️ 电影长片《愤怒的红色星球》(The Angry Red Planet,1960)

导演:伊布·梅尔基奥(Ib Melchior);制片:诺曼·毛雷尔(Norman Maurer);制作公司:American International Pictures;首映时间:1959年11月23日(美国)

- 这部低成本科幻电影最为人津津乐道的,并非剧情,而是它独特的视觉风格。

影片采用了一种特殊影像处理技术 “电影魔法”(CineMagic),通过高对比度黑白胶片与红色染色处理的结合,使火星场景呈现强烈的卡通化质感与梦幻光晕效果,成为当时极具辨识度的影像实验。 - 据部分资料(未获档案确证),制片人毛雷尔兄弟(Norman Maurer 与 Leon Maurer)在1957至1966年间还研发了一个旨在减少手工绘制的动画自动化系统,名为“艺术家镜(Artiscope)”。

- 其技术思路是通过高对比度摄影与光学打印生成线稿影像,用以模拟动画效果——这一方法被认为介于转描镜(Rotoscope)与后来的计算机动作捕捉之间。

- 相关资料中,“Artiscope” 也被称作 “Colormation” 或 “Animascope”,但由于缺乏技术档案支持,其与《愤怒的红色星球》中实际使用的 CineMagic 之间的关系,仍有待考证。

- 技术特色:

- CineMagic工艺:高对比黑白胶片 + 红色染色处理 + 光学合成,营造手绘式火星风格。

- 实验性摄影:演员在暗背景前拍摄,服装与化妆经特殊设计以强化轮廓。

- 潜在的自动化动画原理(待考):Artiscope系统或曾用于后期光学线稿生成。

- 关于 Artiscope 系统及其后续发展,目前缺乏正式技术档案。

- 据个别资料,Leon Maurer 于1970年代末受聘于纽约理工学院(NYIT),在计算机图形实验室担任顾问,研究计算机图形运动控制与3D动画系统。

- 他被视为从传统光学动画过渡到早期计算机图形阶段的重要连接人物,但 Artiscope 技术是否直接影响 NYIT 的实验研究,仍待进一步考证。

🎨 动画短片《聪明的鸭子》(1960)

导演:虞哲光;制作公司:上海美术电影制片厂(Shanghai Animation Film Studio);首映时间:1960年(中国)

-

中国首部折纸动画片。

- 导演虞哲光以纸的折叠结构为造型语言,首次将东方传统的折纸艺术与定格动画结合,开创了中国“折纸动画”的独特类型,也标志着上美影在定格动画领域多样化探索的起点。

- 与追求逼真运动的偶动画不同,《聪明的鸭子》巧妙利用折纸造型的几何感与层次感,以简练的动作和夸张的形体变化展现角色性格,让“纸”的质感成为动画的一部分。

- 技术特色:

- 折纸造型系统:以传统手工折纸为基础制作角色,通过折叠、开合和翻面实现动作。

- 定格摄影:逐帧拍摄,结合灯光角度控制增强纸面的明暗层次。

- 风格化表演:动作设计强调趣味与节奏感,而非自然模仿,展示出动画技术在“非拟真”表现方向的潜力。

🎞️ 动画短片《大奖章》(1960)

导演:章超群;制作公司:上海美术电影制片厂;首映时间:1960年(中国)

-

中国首部立体电影动画片。

- 上美影在动画技术实验上的一次大胆尝试,旨在探索动画的立体空间表现。

- 制作团队在传统赛璐璐动画的基础上,运用双镜头立体摄影系统(类似3D摄影原理)拍摄左右影像,通过偏振滤镜或红蓝分色镜实现立体视觉效果。

- 技术特色:

- 双镜头立体摄影:左右镜头模拟人眼视差拍摄,形成立体影像。

- 多平面景深叠拍:利用前后景分层强化空间层次感。

- 实验性放映系统:需配合立体放映设备(偏振或分色镜)观看,是中国动画技术探索早期的重要尝试。

🎊 视频工艺国际公司(Videocraft International, Ltd.)成立

创始人:亚瑟·兰金(Arthur Rankin Jr.)、朱尔斯·贝斯(Jules Bass);成立地点:美国纽约;

-

美国首家以海外动画外包为主要生产模式的动画公司。

- 这一商业策略的核心目的并非技术创新,而是通过利用地区劳动力成本差异来压缩预算、提升制作效率。

- 早期作品如《新鲁道夫历险记》《海底世界》等,大量外包至日本的东映动画与MOM Production制作,这一合作模式也意外促进了日本本土动画产业的工业化起步。

- 公司发展:

- 1968年:更名为 Rankin/Bass Productions(又称 Rankin/Bass Animated Entertainment)

- 1960s–1980s:以节日定格动画电视特辑(如《红鼻子驯鹿鲁道夫》《雪人弗罗斯蒂》《圣诞老人来啦》)与早期TV动画(如《霹雳猫》《银鹰战士》)闻名。

- 1989年:被Lorimar-Telepictures并入华纳兄弟娱乐集团(Warner Bros. Entertainment)。

- 1968年:更名为 Rankin/Bass Productions(又称 Rankin/Bass Animated Entertainment)

- 这家公司无意间奠定了“动画全球外包体系”的早期模型,对后来上世纪70–90年代的日韩、东南亚动画代工产业影响深远。

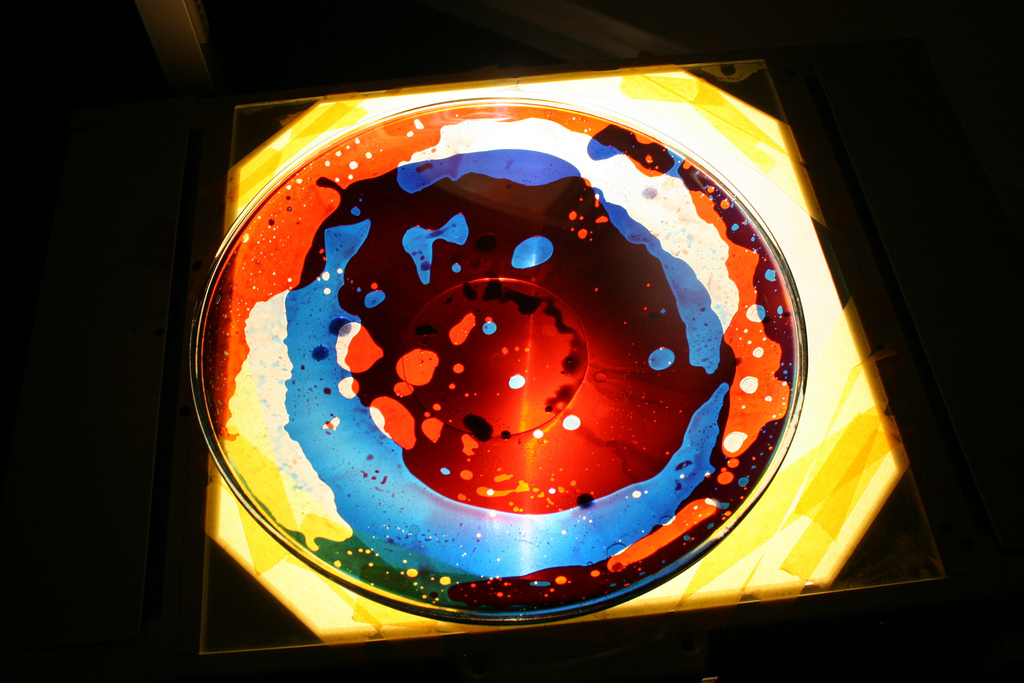

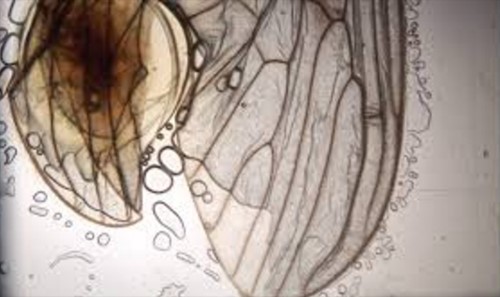

“液体灯光秀”(Liquid Light Shows)

- 随着1960年代欧美迷幻文化与摇滚音乐会的兴起,一种融合视觉与即兴表演的艺术形式——“液体灯光秀”迅速风靡,

- 成为吉米·亨德里克斯(Jimi Hendrix)、感恩至死(Grateful Dead)等乐队现场演出的标志性视觉符号。

- 这类表演以液态动画与光学实验为核心,

- 通过将彩色油水混合液、酒精墨水等材料放入投影机夹层中,使液体在加热、震动、蒸发中不断流动与混合,再通过旋转镜片、滤色盘和反光镜投射到舞台背景上,形成动态抽象光影。

- 液体的随机性使每场表演都无法复制,完全依赖现场艺术家的手动调控与音乐节奏的实时互动。

- 技术与视觉特色:

- 液态动画(Liquid Animation):利用彩色液体的物理变化,形成有机流动的动态图像,是“实体版的抽象动画”。

- 光学机械动画:加入旋转镜、分色滤镜与频闪灯,制造幻觉般的“瞬移”与空间错觉。

- 材料实验性:使用为记号笔制造的高饱和墨水,色彩鲜艳但极难清洗,成为灯光师的“职业印记”。

- 规模差异:美国常用十余台投影机与大型玻璃罩营造宏大视觉;英国场景较小,多采用手工玻璃层夹彩液操作。

- 历史与影响:

- 液体灯光秀是运动图形(motion graphics)与实时视觉表演(VJing)的先驱,开创了“音乐—光影—技术”三者融合的舞台语言。

- 进入1970年代后,部分艺术家开始尝试将液体投影影像录制并数字化处理,这成为后期计算机可视化动画(Computer Visuals)与VJ数字影像系统的早期灵感来源。

- “液体灯光秀”让光与流体成为动画媒介,它不是在画布上绘制画面,而是在时间中“搅动”光。

1961年:

🎨🪄 动画短片《小蝌蚪找妈妈》(Xiao Ke Dou Zhao Ma Ma,1961)

导演:特伟、钱家骏、唐澄;制作公司:上海美术电影制片厂;首映时间:1961年(中国)

-

🥇中国首部水墨动画片,

- 以齐白石式的笔墨风格与极高的工艺难度,奠定了“中国学派动画”的技术与美学双重基石。

- 影片一经上映便在国际上引起轰动,获🏆法国昂西国际动画电影节特别奖,成为中国动画技术创新的重要里程碑。

- 技术创新与工艺特色:

- 水墨动画的开创性挑战:

水墨画以“渲染”“泼墨”为灵魂,但逐帧动画要求线条稳定、一致,这对传统绘制方式几乎是不可能完成的任务。 - “刻章”技术的引入:

动画师将常用笔触制成印章式模板(“章笔”),在不同帧中反复印制,实现笔墨的一致性与流动感的统一。 - 多层分色与叠印拍摄:

为再现墨色的浓淡与渗化效果,影片采用多层赛璐璐片绘制并分层拍摄,每层墨迹按明暗浓度独立绘制、分次曝光,原理类似于古代饾版印刷术。 - 隐秘的工艺体系:

当时这些水墨动画工艺被视为国家级技术机密,对外严格保密。直到多年后,相关资料在业内公开,外界才得以了解其复杂与精妙程度。

- 水墨动画的开创性挑战:

- 这部短片不仅是技术实验的成功,更以独特的东方笔墨语言,在世界动画史上提出了一个全新的问题:

-

“动画是否可以像水墨一样呼吸?”

-

🎨🪄 动画长片《大闹天宫》(1961/1964)

导演:万籁鸣、唐澄;制作公司:上海美术电影制片厂;首映时间:上集1961年、下集1964年;完整版公映:1978年(中国)

- 传统赛璐璐手绘动画(cel animation):

- 万氏兄弟亲自监督作画与动作设计,整体运动质量与镜头调度在当时的亚洲动画中处于领先。

- 中国美学系统化上屏:

- 将工笔线条、设色与戏曲程式(身段、节奏)转译为动画语汇,形成“上美影风格”的标志性形象体系。

- 大场面与特效处理:

- 群体打斗、烟云、法器光影等通过分层绘制与光学叠印呈现,既华丽又清晰,奠定国产长篇动画的技术标杆。

- 影片分上下两部完成(1961/1964),合并版至1978年方在全国公映。

- 期间十余年的创作环境波动,也使这一代推动中国动画登上高峰的艺术家,与新技术与产业化发展的衔接一度中断。

🎨 动画短片《西部马利》(Mały Western,1961)

导演 / 动画师:维托尔德·吉尔兹(Witold Giersz);制作公司:Studio Miniatur Filmowych;首映时间:1961年(波兰)

- 这部以颜料直接在玻璃上绘制、逐帧拍摄完成的动画短片,被许多资料称为“首部玻璃绘动画片”。

- 但早在1920年代沃尔特·鲁特曼(Walter Ruttmann)就已实验过类似技法,但《西部马利》是首部以玻璃绘动画完整叙事的作品,也是这种工艺首次被广泛认可并确立为一种独立动画流派。

- 技术与艺术特色:

- 玻璃绘动画(Paint-on-glass Animation):

吉尔兹直接用油性颜料在玻璃上作画,每移动一次颜料,就拍摄一帧——色彩厚重、笔触鲜活,画面在流动中自行变形、转场、融化,呈现出一种近似梦境的视觉连续性。 - 动态即叙事:

影片以西部枪战为题材,却几乎没有对白,依靠色块运动与构图节奏讲述故事。吉尔兹的创作理念是——“画面自己会说话”。

他主张每一笔颜料的流动都是叙事的一部分,即便没有传统情节,动画本身就是“在讲故事的绘画”。

- 玻璃绘动画(Paint-on-glass Animation):

- 历史争议与学术视角:

- 《西部马利》常被误认为“第一部玻璃绘动画”,主要因为鲁特曼的早期实验在战后长期遗失、未被系统归档。

- 另一方面,一些学者认为“叙事性”是动画成立的标志,而《西部马利》正是以叙事完成形式奠定了玻璃绘动画的艺术地位。

-

但老马认为,任何会动的画面都在讲故事——有的只讲一瞬的颜色,有的讲一整个人生。

🎬 🪄 动画长片《101斑点狗》(One Hundred and One Dalmatians,1961)

导演:克莱德·吉诺尼米(Clyde Geronimi)、汉密尔顿·卢斯克(Hamilton Luske)、沃尔夫冈·雷瑟曼(Wolfgang Reitherman);制作公司:Walt Disney Productions;首映时间:1961年1月25日(美国)

-

迪士尼首部完全使用“静电复印术”(Xerography)制作的动画长片,

- 这一技术彻底改变了传统动画制作流程,也成为动画工业化的重要转折点。

-

技术革新与制作特色

- 静电复印术取代手工墨线:

- 由迪士尼技术总监厄布·伊沃克斯(Ub Iwerks)改造施乐复印机实现,将动画师的铅笔稿直接转印到赛璐璐片上,取代了此前由“墨线师”手工勾线的漫长工序。

- 成本与效率革命:

- 该工艺将原有墨线部门的工作时间削减近三分之一,大幅降低制作成本,

- 《101斑点狗》影片的制作预算约为《睡美人》(1959)的一半,但票房却远超后者,在商业上取得巨大成功。

- 艺术风格的转变:

- 复印保留了动画师的原始铅笔笔触,使角色线条更粗糙、生动,呈现一种“速写感”的现代设计风格,与当时兴起的平面设计美学不谋而合。

- 产业影响:

- 虽然静电复印术让大量墨线师失业,但也让动画制作更接近导演与原画师的原始创作,从此“铅笔线风格”成为1960年代迪士尼及电视动画的主流视觉语言。

- 静电复印术取代手工墨线:

🎥🪄 电影长片《父母陷阱》(The Parent Trap,1961)

导演:大卫·斯威夫特(David Swift);制作公司:Walt Disney Productions;首映时间:1961年6月21日(美国)

- 影片以一位女演员(Hayley Mills)同时扮演一对双胞胎姐妹而闻名,其精湛的“分屏合成”技术在当时堪称革命性突破。

- 技术特色与创新:

- 移动遮罩分屏合成(Travelling Matte Split-Screen):

- 摄影师将摄影机固定在特制滑轨上拍摄同一场景两次,演员分别在左、右半边完成表演。

- 之后利用光学打印机与移动遮罩技术(travelling matte)进行合成,

- 精确对齐两段影像,使两位“海莉”自然地同框互动。

- 场景构图的“隐形缝合”设计:

- 美术团队在布景中巧妙加入窗框、门、墙柱等竖向元素,

- 用以隐藏合成边界,使画面过渡自然、无明显分界线。

- 人物互动的错觉强化:

- 通过严格的动作标记与镜头匹配,让两角之间能够“目光接触”或“传递物品”,在当时的光学合成条件下实现了极高的精度。

- 移动遮罩分屏合成(Travelling Matte Split-Screen):

🤖 “有声电子动画偶”(Audio-Animatronics)——现代电子自动机

- 华特·迪士尼正式启动一种革命性的机械动画系统研究,用于表演与影视娱乐中角色的自动化演出。

他亲自命名这种技术为 “有声电子动画偶”(Audio-Animatronics)——意指能够同步声音、动作与表情的机械角色。 - 技术创新亮点

- 机电一体化角色表演系统:

将电动伺服机构与磁带音频信号联动,使机械角色能随录制的声音轨同步动作,实现眨眼、开口、手势与身体运动等自然表演。 - 早期原型与应用:

最早的原型是《欢乐满人间》(Mary Poppins, 1964)与迪士尼乐园展览中的“会唱歌的小鸟”与“林肯总统”机械人偶。

后者在1964年纽约世界博览会上亮相,成为公众震撼的“电子生命体”展示。 - 跨界意义:

这一系统不仅改变了主题公园娱乐形式,也为电影特效中的机械特效(practical animatronics)奠定了工业标准。

- 机电一体化角色表演系统:

🎓 迪士尼资助合并加州两所艺术学院,成立加州艺术学院(California Institute of the Arts, CalArts)🎊

- 意在培养未来的动画与设计人才。

- 事实证明,这项投资极具远见——后来从 CalArts 毕业的学生几乎塑造了整个新迪士尼时代与皮克斯时代的动画创作核心。

🏆 “大藤信郎奖”(Ōfuji Noburō Award)设立

- 1961年,日本动画先驱 大藤信郎(Noburō Ōfuji,1900–1961) 逝世。

- 他以剪影动画与“千代纸动画”的独创技法闻名,被誉为“日本动画之父之一”。

- 为纪念其在日本动画史上的贡献,他的姐姐 大藤八重 将遗产捐赠给每日映画竞赛(Mainichi Film Awards)委员会,以此为基础设立了 “大藤信郎奖”(Ōfuji Noburō Award)。

- 自1962年第17届起正式颁发。用以表彰在动画电影领域取得杰出成就的个人或团体。

- 奖项强调创作精神、技术探索与艺术表现力,成为日本动画界最具艺术声望的荣誉之一。

- 自 1989年(第44届) 起,增设“动画电影奖”(Animation Film Award),用以表彰实验性与短片类动画,进一步扩大了动画艺术的认可范围。

- “大藤信郎奖”以其独立精神与实验导向,成为日本动画艺术发展的象征。

- 从手工定格到电脑动画,半个多世纪以来,几乎所有代表日本动画艺术探索的作品(包括押井守、宫崎骏、新海诚等早期作品)都曾获此殊荣。

- 历届获奖作品列表可查阅:每日映画大奖官方网站 http://mainichi.jp/mfa/

1962年:

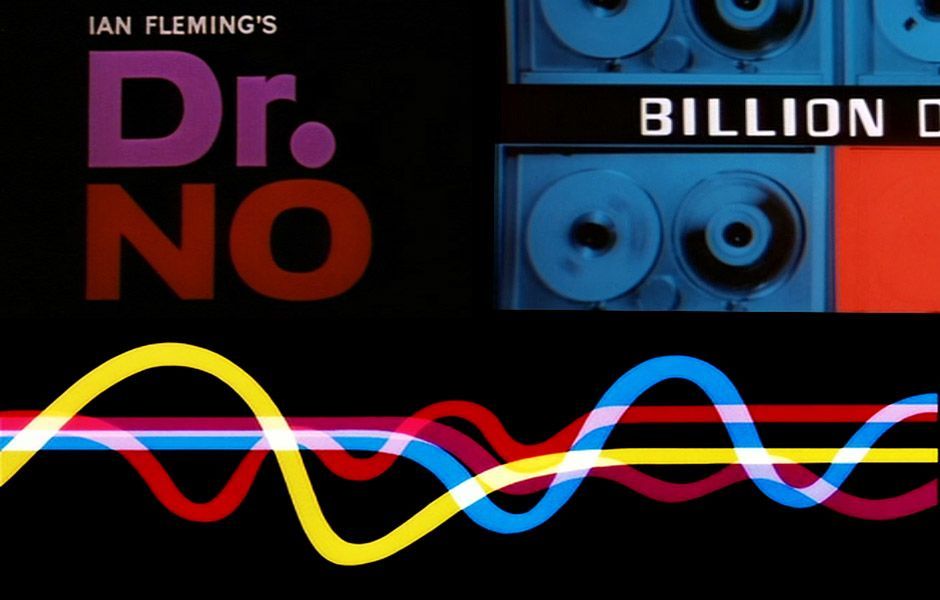

🎥🪄 电影长片《诺博士》(Dr. No,1962)

导演:特伦斯·扬(Terence Young);标题设计与动画:莫里斯·宾德(Maurice Binder);制作公司:Eon Productions / United Artists;首映时间:1962年10月5日(英国)

- 詹姆斯·邦德系列的第一部电影,不仅开启了特工片的新纪元,也以其极具现代感的片头动画为世界电影设计留下了深刻印记。

- 标题动画由设计师 莫里斯·宾德(Maurice Binder) 创作,这位后来被称为“邦德片头之父”的设计师,在数字技术尚未出现的年代,用纯光学与摄影手段完成了一个彷如“数字生成”的视觉奇迹。

- 光学叠印与机械动图生成:

- 宾德通过在光学打印机上反复叠印几何图形与文字元素,利用旋转模板、滤色镜与遮罩,创造出类似数字计算机动画的“点阵光影”与“动态几何”视觉效果。

- 节奏化剪辑与配乐对位:

- 动画的每一次闪烁、切换、图形变换都精确对应蒙蒂·诺曼(Monty Norman)创作的《詹姆斯·邦德主题曲》的节拍与旋律段落。

视觉与音轨形成“打击乐式剪辑”关系,让片头成为一段独立的视听表演,而非单纯的字幕展示。

- 动画的每一次闪烁、切换、图形变换都精确对应蒙蒂·诺曼(Monty Norman)创作的《詹姆斯·邦德主题曲》的节拍与旋律段落。

- 片头设计美学的革命:

- 这种以抽象符号、图形运动和节奏剪辑构建视觉冲击的风格,成为后来“标题动画(title sequence animation)”的重要范式,

- 对索尔·巴斯(Saul Bass)之后的设计师群体与现代运动图形(motion graphics)发展影响深远。

-

宾德的《诺博士》片头被誉为“模拟时代的数字动画”,

- 它以纯光学工艺实现了程序化视觉的美学想象,为现代片头设计、音乐可视化与后来的计算机动态图形开创了先例。

🎨🪄 剪切动画长片《天地魔术》(Heaven and Earth Magic,1962)

导演 / 创作者:哈里·E·史密斯(Harry Everett Smith);制作方式:独立制作;首映时间:1962年(美国)

- 这是一部在实验动画史上占据独特地位的作品——

- 哈里·史密斯以剪切动画方式,将维多利亚时代的插画、医学图谱与广告图像重新拼贴,构建出一个超现实、象征性极强的“炼金术式梦境叙事”。

- 影片通篇以黑白影像呈现,人物和物体如幽灵般漂浮移动,画面节奏与随机噪音、古典音乐片段交织,形成奇异的视觉诗意。

- 史密斯完全以手工方式制作本片,逐帧移动纸质图像进行拍摄,其拼贴的影像逻辑被认为预示了后来蒙太奇式拼贴动画(collage animation)和后现代影像采样的思维方式。

- 《天地魔术》常被视为20世纪60年代美国先锋动画与迷幻文化的分界点之一,

- 它证明剪纸、拼贴与静态图像同样能创造出极具精神性的“运动影像”。

🎨🪄 动画短片《某个街角的故事》(ある街角の物語,1962)

导演:手冢治虫;制作公司:虫制作(Mushi Production);首映时间:1962年(日本)

- 这是手冢治虫创立的虫制作(Mushi Production)推出的首部动画作品,

- 也是日本动画史上极具象征意义的一部短片——它标志着日本从漫画家个人创作向专业动画制作体系的过渡。

- 影片大量使用了有限动画技术(Limited Animation),

- 但在视觉风格上完全不同于后来虫制作的商业电视动画。

- 画面采用强烈的几何构成与抽象化造型,以广告式节奏和象征隐喻讲述城市人与自然的诗性关系,更接近欧洲实验动画的气质。

- 《某个街角的故事》凭借其独特的视觉语言和人文主题,🏆获第一届大藤信郎奖(1962),成为日本现代动画艺术化探索的开端。

🧸🪄 动画长片《梦想家约瑟夫》(בעל החלומות / Joseph the Dreamer,1962)

导演:约拉姆·格罗斯(Yoram Gross)、阿琳娜·格罗斯(Alina Gross);制作公司:Yoram Gross Films;首映时间:1962年(以色列)

-

以色列首部动画长片。

- 定格木偶动画。

- 一个仅有5人的团队,在由储藏室改装的简易工作室里,用简陋设备逐帧拍摄完成全片。

1963年:

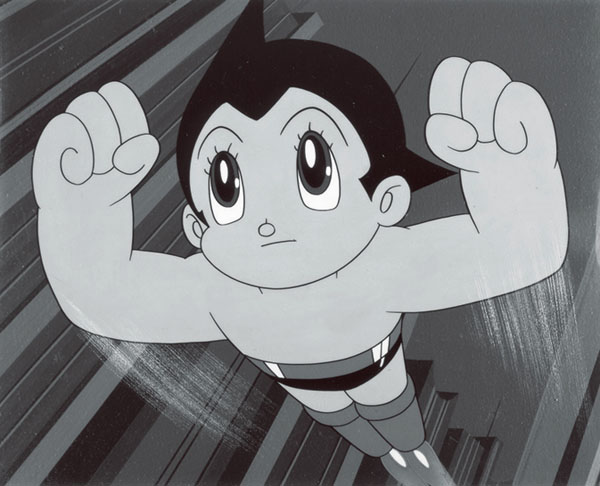

📺 电视动画《铁臂阿童木》(鉄腕アトム / Astro Boy,1963–1966)

导演:手冢治虫;制作公司:虫制作(Mushi Production);首播时间:1963年1月1日(日本富士电视台)

-

正式宣告了日本电视动画时代的到来。

-

它不仅是日本首部定期播出的电视动画系列,也是奠定“日式动画工业模式”的关键作品。

- 为适应电视低成本与高频播出的需求,手冢治虫大胆采用极端有限动画(limited animation),

- 将动画的帧率从电影标准的24帧/秒降至约8帧/秒。

- 这一做法当时被视为“动画的自杀”,却意外催生了独特的视觉语言:

- 静止图像+镜头运动:通过平移、拉近、剪切替代大量逐帧绘制;

- 重复利用与“库存动画”:角色走路、变身等动作被循环使用;

- 纸芝居与剪切动画技巧融合:部分场景采用立绘和局部活动方式;

- 情绪符号化:通过闪电线、速度线、表情符号强化节奏感。

- 这些节约手段后来成为整个日本电视动画工业的生产范式。

- 手冢治虫的另一个创新在于用“眼睛”传达全部情感👁️👁️。

- 他参考西方漫画与迪士尼动画,将角色眼睛比例极度夸张,

- 并引入可变色阴影层(多层高光与反光设计),形成具有立体感与情绪层次的“闪亮眼睛”。

- 这种造型语言成为“日式动画角色设计”的核心符号,影响深远。

- 手冢主动以极低单集报价(每集约50万日元)承接电视台订单,

- 开创了“廉价动画”模式,从而让日本电视动画迅速普及。

- 讽刺的是,这一模式虽然压低了动画师的薪资,却也促成了日本动画产业的爆炸式成长。

- 手冢的收益主要来自版权授权和衍生品,而非制作费,这使他能以创作热情取代经济理性。

- 《铁臂阿童木》成为日本动画史的分水岭:

- 它证明了动画可以是“持续生产的电视内容”,而非仅限于影院艺术。

- 与此同时,它的美学与成本控制理念深刻影响了后来的《机器猫》《奥特曼》《美少女战士》等电视动画的制作模式。

- 🍵值得一提的是,宫崎骏早年也曾在虫制作工作室工作。

- 但他后来离开了,理由是他想做另外一种动画,用角色的整个身体的运动来描绘人类情感。

- 这两种理念——“用眼睛演戏”与“用动作演戏”,最终并行不悖,构成了日本动画的两大精神传统。

🪄 动画长片《淘气王子斩大蛇》(わんぱく王子の大蛇退治,1963)

导演:芹川有吾;制作公司:东映动画(Toei Animation);首映时间:1963年3月24日(日本)

- 这部作品不仅以大胆的造型风格和高水平的作画闻名,更重要的是——

-

它首次在日本动画制作系统中正式设立了“作画监督”(作監)这一职位,

- 标志着日本动画从“模仿迪士尼”走向“建立自我工业体系”的关键一步。

-

- 在《淘气王子斩大蛇》中,“作画监督”(最初称“原画监督”)一职被正式写入制作名单,

- 职责是统一不同镜头间“原画”的风格,确保角色在各场景中的造型一致。

- 在美国的传统动画流程中,通常由角色专属动画师保持统一;而日本动画采用“按镜头分配动画师”的制度,同一角色常由多人绘制,因此出现“走样”现象,需要作画监督进行统一修正。

- “作画监督”只负责角色等动态元素的造型统一,而背景画、道具、色彩设计等由美术监督(Art Director)负责。

- 风格与技术特点:

- 本片延续了东映动画黄金期的高水准手绘技艺,并受到现代主义平面造型与传统日本绘画构图的影响。

- 角色造型设计线条简练、节奏感强,动作夸张但流畅,成为日本动画“ stylization + 动感”视觉风格的早期代表。

- “作画监督”制度在此后成为日本动画制作流程的标准配置,并在1980年代进一步细化为:

- 角色作画监督(Character Animation Director)

- 机械作画监督(Mechanical Animation Director)

- 效果作画监督(Effects Animation Director)

- 近年来,随着动画制作体量扩大与周期压缩,同一作品中常出现多位作画监督,并新增“总作画监督”以统筹全片风格。

- 有时角色设计师本人也会兼任作画监督,特别负责近景角色面部的细节与表现力。

- “作画监督”的诞生不仅是一个职位的出现,

- 更象征着日本动画制作体系从工艺复制走向工业化与分工专业化的成熟阶段,

- 它直接影响了日本动画的视觉一致性标准与创作组织方式,

- 并成为全球动画制作流程的重要参考模型。

🎬 电影长片《杰逊王子战群妖》(Jason and the Argonauts,1963)

导演:唐·查菲(Don Chaffey);制作公司:Morningside Productions / Columbia Pictures;首映时间:1963年6月19日(美国)

- 这部史诗奇幻电影以惊人的“真人实拍 × 定格动画”结合技术而闻名,

- 尤其是那场“骷髅军团之战”——至今仍被公认为特效史上的经典时刻。

- 七个骷髅战士与真人演员同步搏斗,哈里豪森耗时近四个月逐帧拍摄完成。

-

其打斗镜头成为🥇首次真人演员和定格动画偶如此逼真地交互。

- 而青铜巨人塔洛斯(Talos)场景成为表现“巨型生物与真人共处空间”上的一次成功实验,

- 哈里豪森让25厘米高的定格模型在海岸实景中显得栩栩如生,

- 金属质感通过定格动画与声效结合展现,成为机械生命体动画的早期范例。

- 尤其是那场“骷髅军团之战”——至今仍被公认为特效史上的经典时刻。

-

特效技术创新:“动态动画”(Dynamation)

- 特效与动画导演雷·哈里豪森(Ray Harryhausen)在本片中完善并广泛应用了他发明的 Dynamation 系统,

- 这种技术使真人表演与定格动画角色能在同一画面中逼真互动。

- 技术原理:

- 在特制的双层摄影系统中,哈里豪森将真人实拍镜头的部分区域遮罩(matte),再在同一胶片上逐帧拍摄定格动画角色;

- 背投屏幕将实景画面投射到动画舞台的后方,实现前景动画偶与背景真人镜头的精准融合;

- 最后通过光学打印机进行复合,消除边缘误差。

- 这一方法不仅降低了拍摄成本,也带来了动态空间交互感,为后来的“光学合成特效”乃至“数字合成”技术奠定了基础。

- 🏛️ 历史意义

- Dynamation 代表了定格动画技术的巅峰时期;

- 它让特效从“奇观”迈向“互动叙事”,真正实现了人类演员与虚构角色的共演;

- 雷·哈里豪森的工作为现代视觉特效、尤其是数字合成中的“实拍与数字角色互动”提供了思想原型。

- 后来很多导演——包括乔治·卢卡斯、史蒂文·斯皮尔伯格与詹姆斯·卡梅隆——都将本片视为启发他们走上视觉特效道路的“圣经”之一。

🎨🪄 动画短片《牧笛》(Mu Di,1963)

导演:盛特伟、钱家骏;制作公司:上海美术电影制片厂;首映时间:1963年(中国)

- 继《小蝌蚪找妈妈》之后,《牧笛》是中国动画史上第二部水墨动画,也是首部以人类角色为主体的彩色水墨动画片。

- 影片延续了中国画的“写意”精神,却将它进一步拓展至人物塑造与叙事表达领域,标志着水墨动画从自然抒情走向人文叙事的关键一步。

- 动画技术与艺术创新:

- 人物水墨化:

最大的技术难点在于人物线条的连贯与神态控制。动画师通过对毛笔笔触的分解与再绘制,使人物动作既流畅又保持水墨的韵味。 - 彩色晕染与分层曝光:

延续《小蝌蚪找妈妈》的分层上色与光学叠印技术,但在此基础上加入柔彩晕染,使人物与背景层次更自然融合。 - “印章式笔法”扩展:

以“章化笔触”技术实现人物发丝、衣纹等重复细节,既节约了人力,又保留了笔墨变化。

- 人物水墨化:

- 影片在造型上借鉴山水人物画与诗意留白的构图理念,音乐与画面节奏一体化,形成一种“视觉诗”式的东方美学语言。

- 《牧笛》不仅展示了上美影水墨动画技术的成熟,也让世界动画界首次看到——水墨不仅能画自然,也能“画人心”。

↑《牧笛》(上海美术电影制片厂,1963)

🎞️🪄 实验短片《月光》(Mothlight,1963)

- 美国实验电影大师斯坦·布拉哈格(Stan Brakhage)以不断探索影像与感知的边界而闻名,《月光》正是他最具代表性的作品之一。

- 这部影片没有使用摄影机,而是通过将飞蛾翅膀、羽毛、花瓣和草叶等自然物直接粘贴在透明胶片上制作而成。

- 这些素材在放映机光源照射下形成闪烁、颤动的光影——既像生命的残响,也像光在呼吸。

- 动画技术与艺术特色:

- 直接动画(Direct Animation):

- 无需摄影机拍摄,创作者直接在胶片上进行物理创作——贴、刮、画、刻。

- 与“画在胶片上的动画”(Paint on Film Animation)同属“无相机电影” (Cameraless Animation) 范畴。

- “有机光影”实验:

- 通过自然材料的透光、折射与影影相叠,产生随机而独特的节奏。

- 每一帧都不可复制,影像的生成过程与生命的消逝融为一体。

- 非叙事结构:

- 全片无对白、无音乐,仅依赖视觉节奏与光的呼吸感构成“诗性时间”。

- 直接动画(Direct Animation):

- 这部只有4分钟的作品,是一次将生命、物质与光化为影像的实验,也被布拉哈格称为“给死去飞蛾的一次投影葬礼”。

1964年:

电影长片《玛丽·波平斯》(Mary Poppins,1964)

导演:罗伯特·斯蒂文森(Robert Stevenson);制作公司:Walt Disney Productions;首映时间:1964年8月(美国)

-

首部大量使用“钠屏”抠像(Sodium Vapor,也称 “黄幕”)的电影长片:

- 演员在钠蒸汽灯照明的黄幕前表演,由特制 Technicolor 双胶片摄影机拍摄,一个特制的分光棱镜使其中一组黑白胶片自动获得黑白遮罩,另一组常规三色胶片捕捉剩余内容,从而获得几乎完美的活动遮罩(travelling matte)。使真人实拍影像和手绘动画可以高质量地同屏合成,几乎无溢色与边缘伪影。

- 关键专利:佩特罗·弗拉霍斯(Petro Vlahos),Composite photography utilizing sodium vapor illumination,US 3,095,304(1963-06-25)。

- 主要贡献者:佩特罗·弗拉霍斯(Petro Vlahos)、乌布·伊沃克斯(Ub Iwerks)、沃兹沃斯·E·波尔(Wadsworth E. Pohl)——获🏆奥斯卡科学技术奖。

- 有趣的是,Technicolor 无法再次复制该分光棱镜,而米高梅(MGM)非常想和迪士尼竞争该项技术,他们雇佣了弗拉霍斯,创造了另外一种更为复杂,但质量更高的色差蓝幕(color-difference bluescreen)解决方案。此后两路技术并行数年,直至色差/蓝绿幕全面取代黄幕。

- 注:钠屏的最早实践出现在1956 年的英国短片《Plain Sailing》,随后迪士尼《父母陷阱》(The Parent Trap, 1961) 曾测试该技术,但成片主要用分屏(split-screen)/移动遮罩(travelling matte)。

-

首部使用“有声电子动画偶”(Audio-Animatronics)的电影长片:

- 与玛丽互动的机械小鸟及若干机动道具由机电伺服与预录音轨联动;

- 同年纽约世博会的“林肯先生”(Mr. Lincoln)人形电子动画偶奠定了主题公园与电影镜头前机械特效(practical animatronics)的基准。

- 电子动画偶开始成为一种重要的镜头前特效动画技术,尽管后来计算机动画技术接管了大部分工作,但它依然有自己的用处和特殊价值。

- 工艺管线协同:黄幕抠像与多层光学打印(optical printer)、前/背投、赛璐璐手绘动画协同,形成摄影—合成—动画一体化管线,并对后续色差蓝幕(color-difference bluescreen)与数字色键抠像(digital keying) 产生深远影响。

电影动画长片《瑜伽小熊》(Hey There, It’s Yogi Bear!,1964)

导演:威廉·汉纳(William Hanna)、约瑟夫·巴伯拉(Joseph Barbera);制作公司:Hanna-Barbera Productions;首映时间:1964年(美国)

-

首部以电视动画系列为基础制作的影院长片,

- 汉纳-巴伯拉将电视角色与叙事体系成功迁移到大银幕。

- 延续电视时期的“有限动画”策略,以保持风格一致。

- 适度提升了场景层次与镜头运动的丰富度,以适应影院放映的观感需求。