#2.3.7 纸芝居

2.3.7 纸芝居

→2.3 幻灯时代的各种动画

→→2 从科学走向艺术(前5-19世纪)

日本明治时代(1868-1912)出现一种被称为“紙芝居”( かみしばい ,Kamishibai)的街头表演,它是皮影戏和窥视秀的融合变体,也可能源于日本绘卷解说活动。

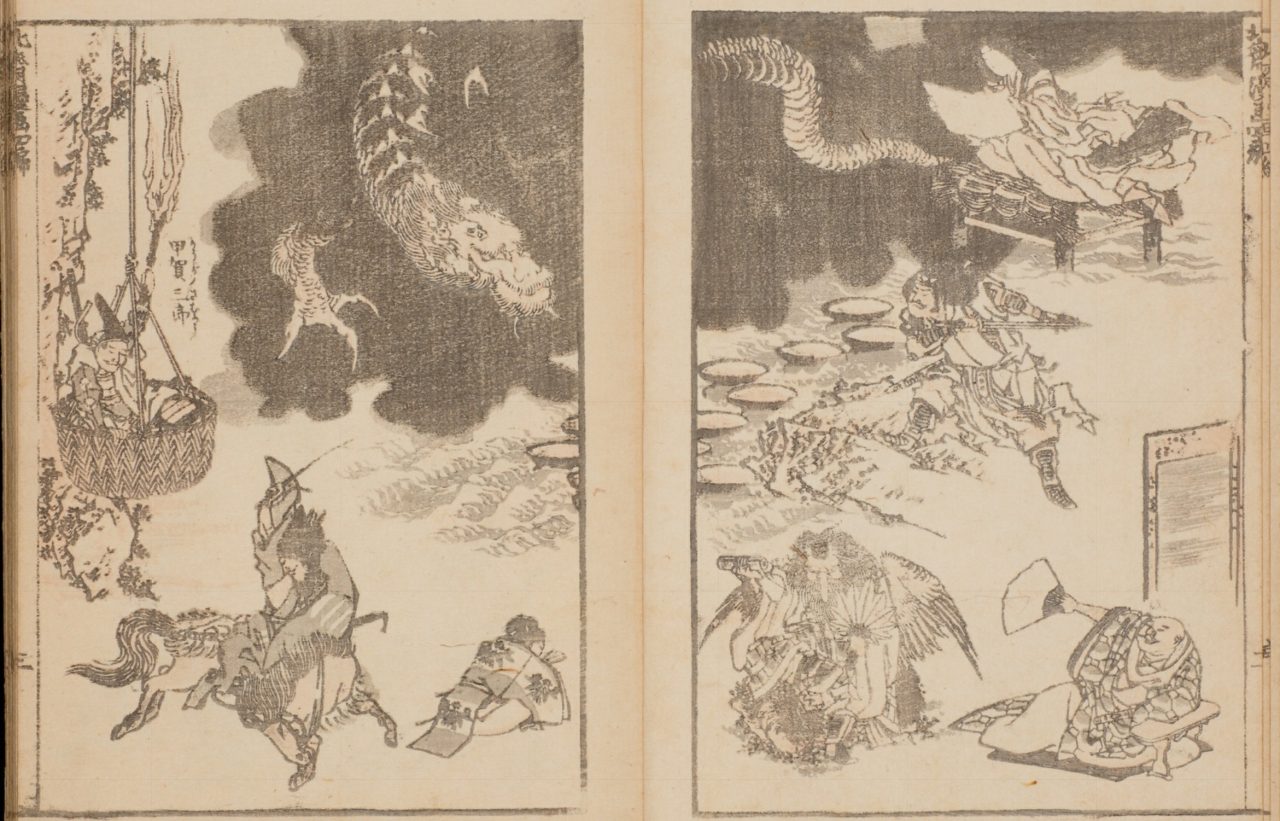

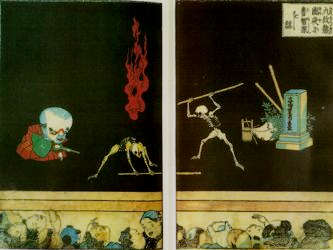

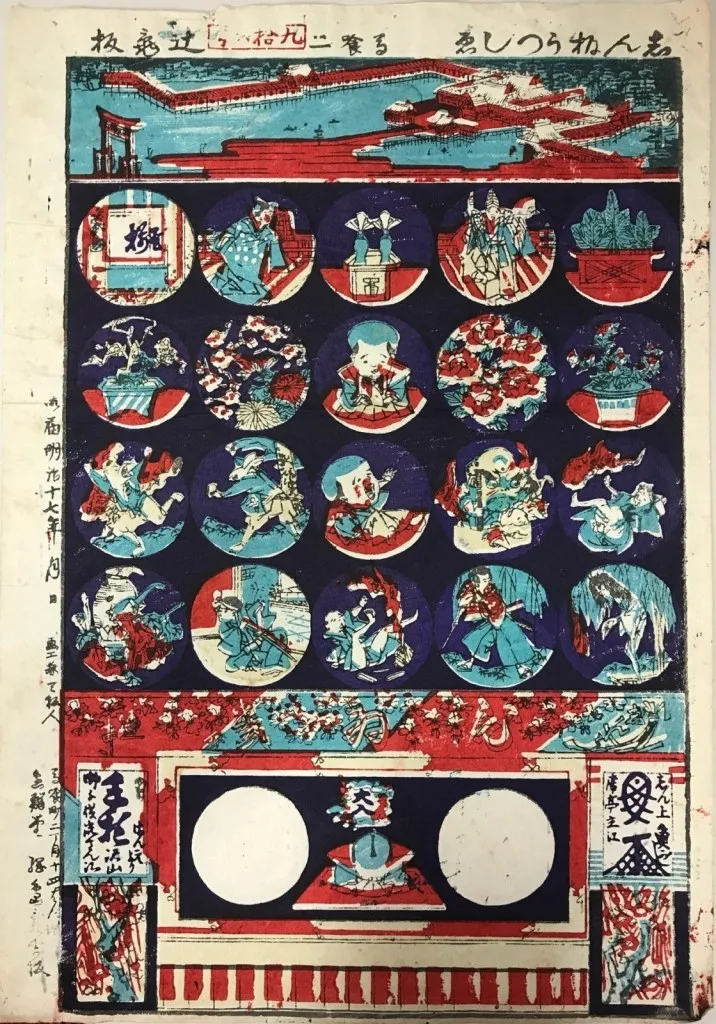

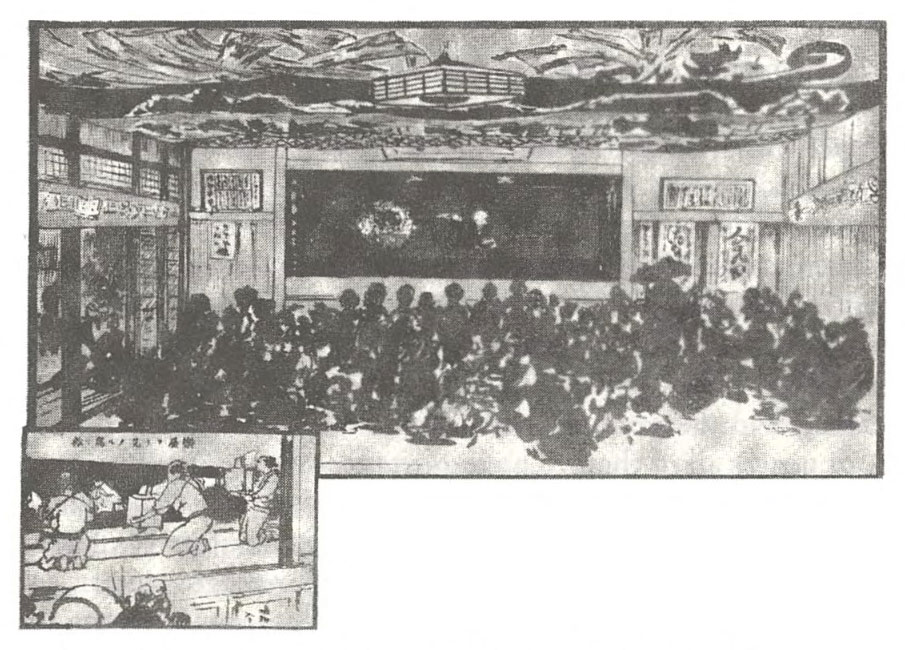

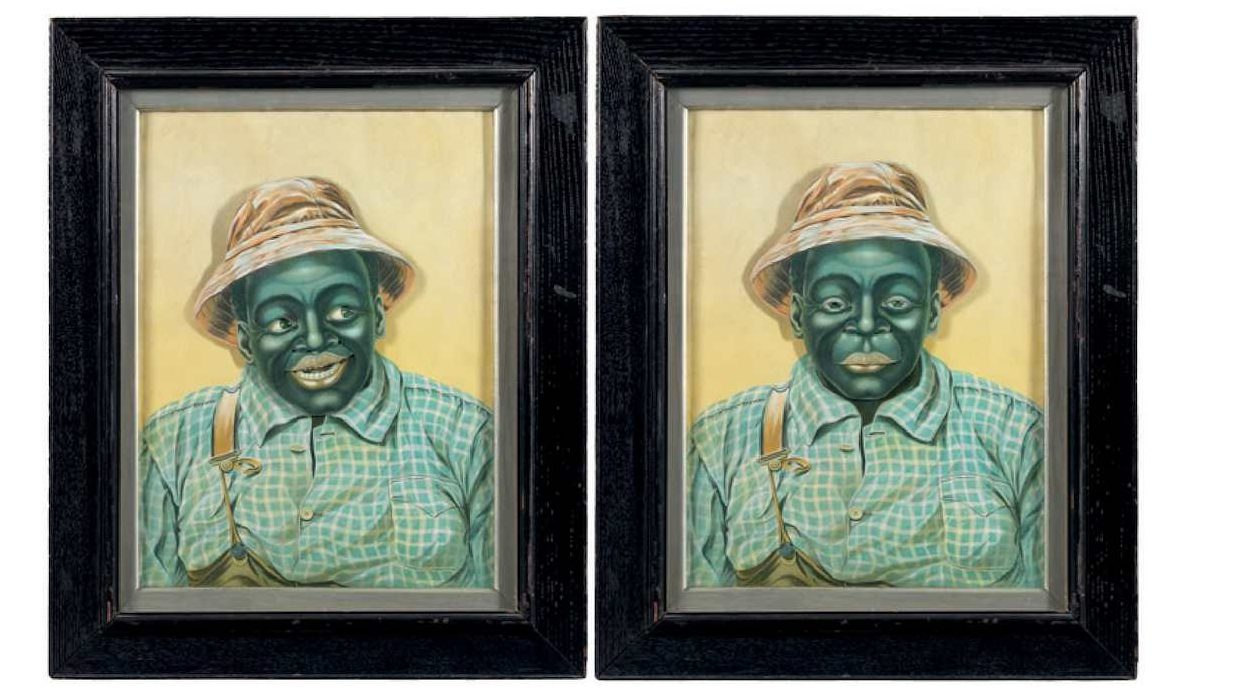

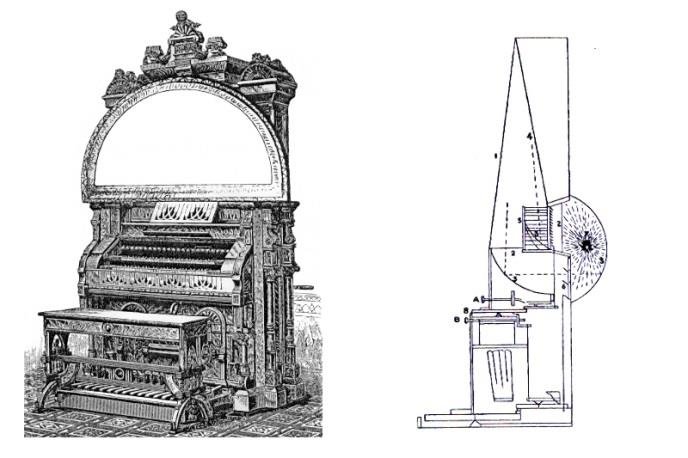

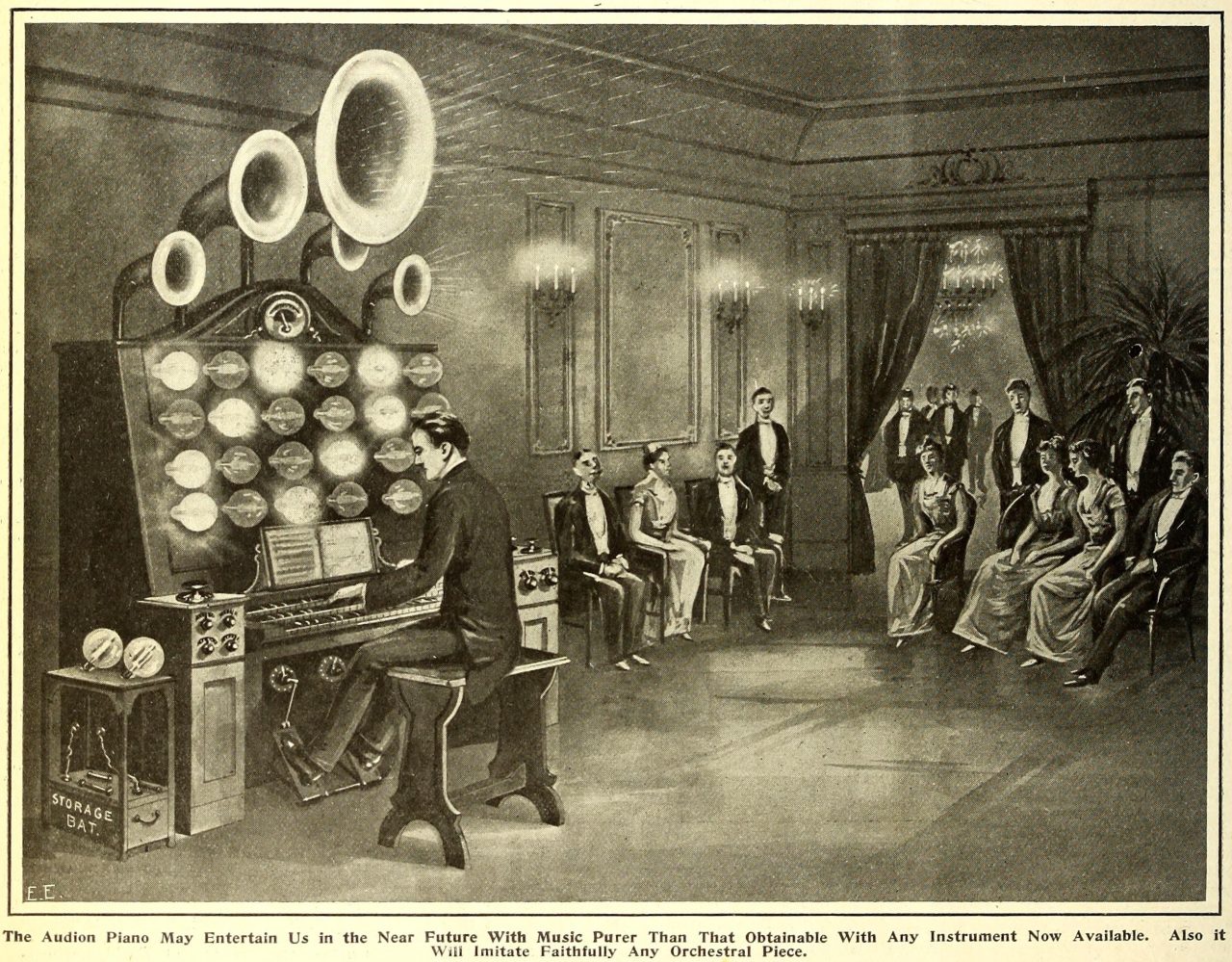

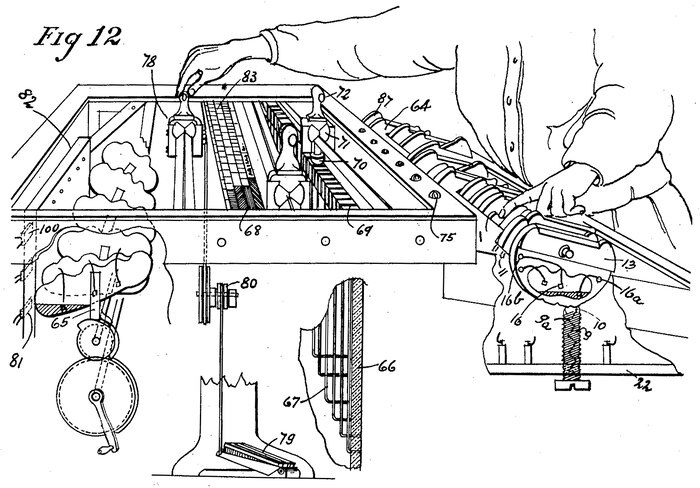

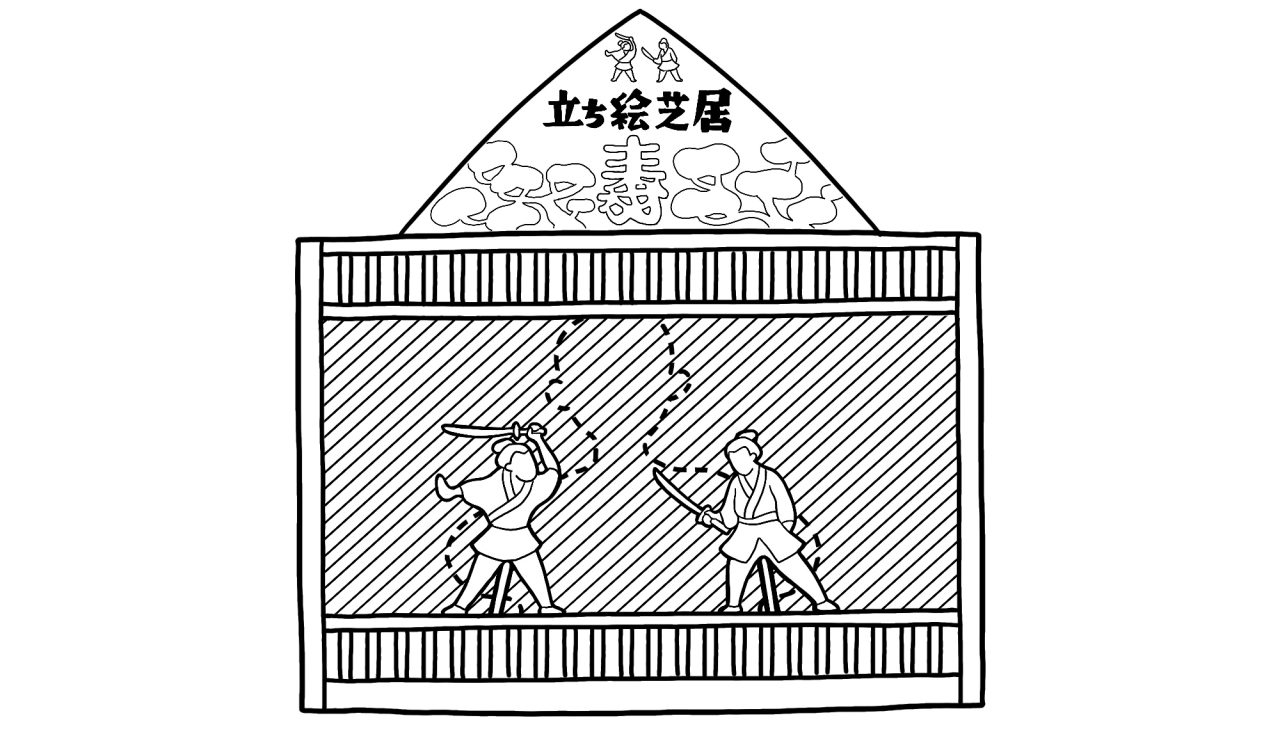

立绘纸芝居

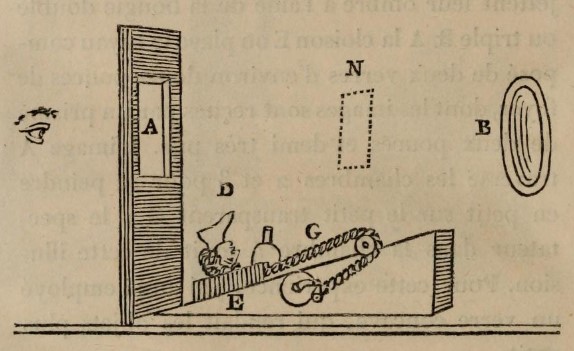

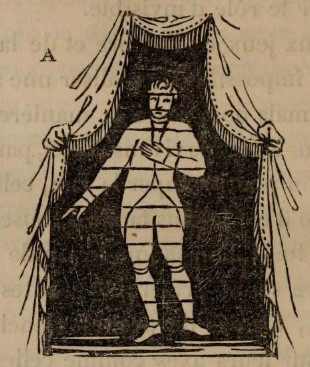

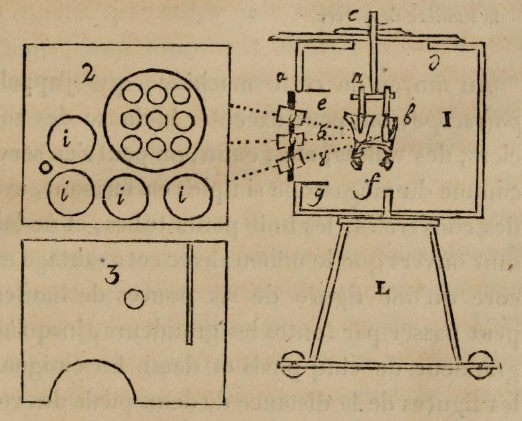

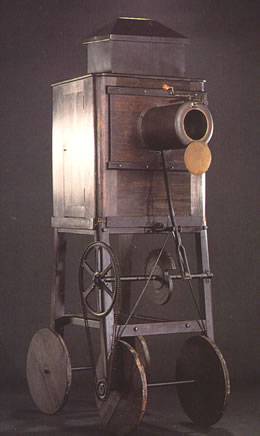

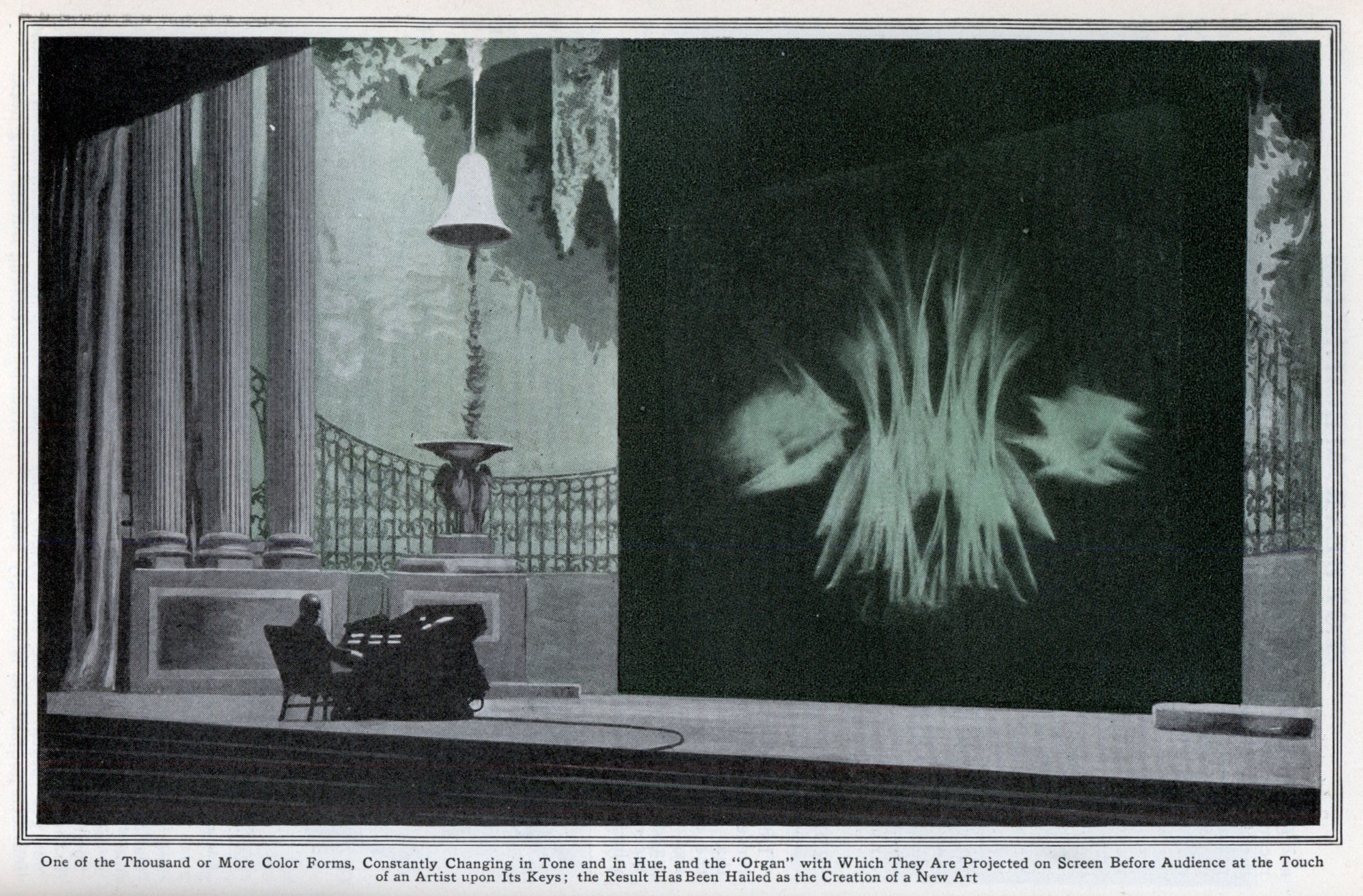

早期的纸芝居也被称为“立绘纸芝居”,角色被逐一画在纸牌上,也有制作成精致纸偶的,表演者一边讲故事,一边操作纸偶在类似舞台的盒子里表演简单的“动画”。

图源:网络

© 2010 横滨市历史博物馆

© 2022 赵楠乐子

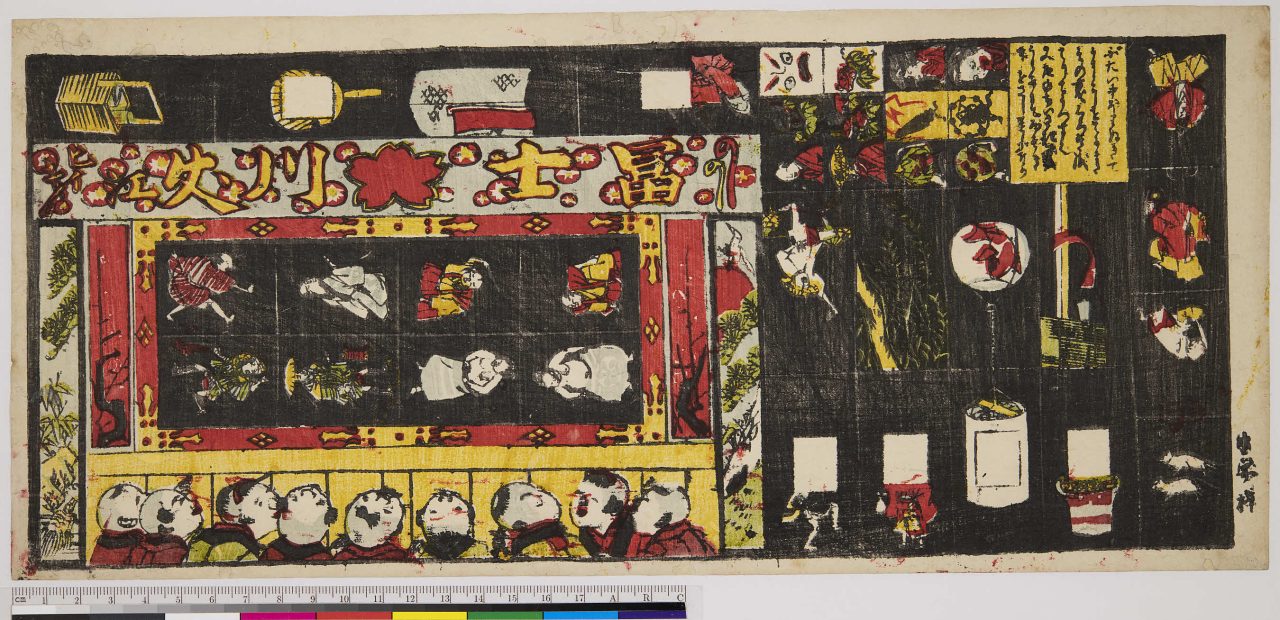

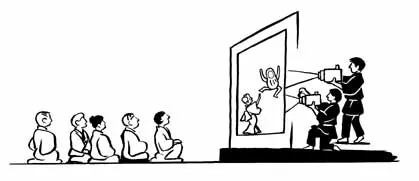

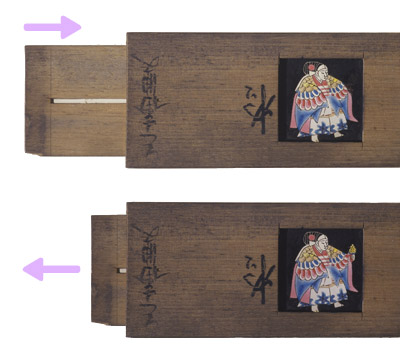

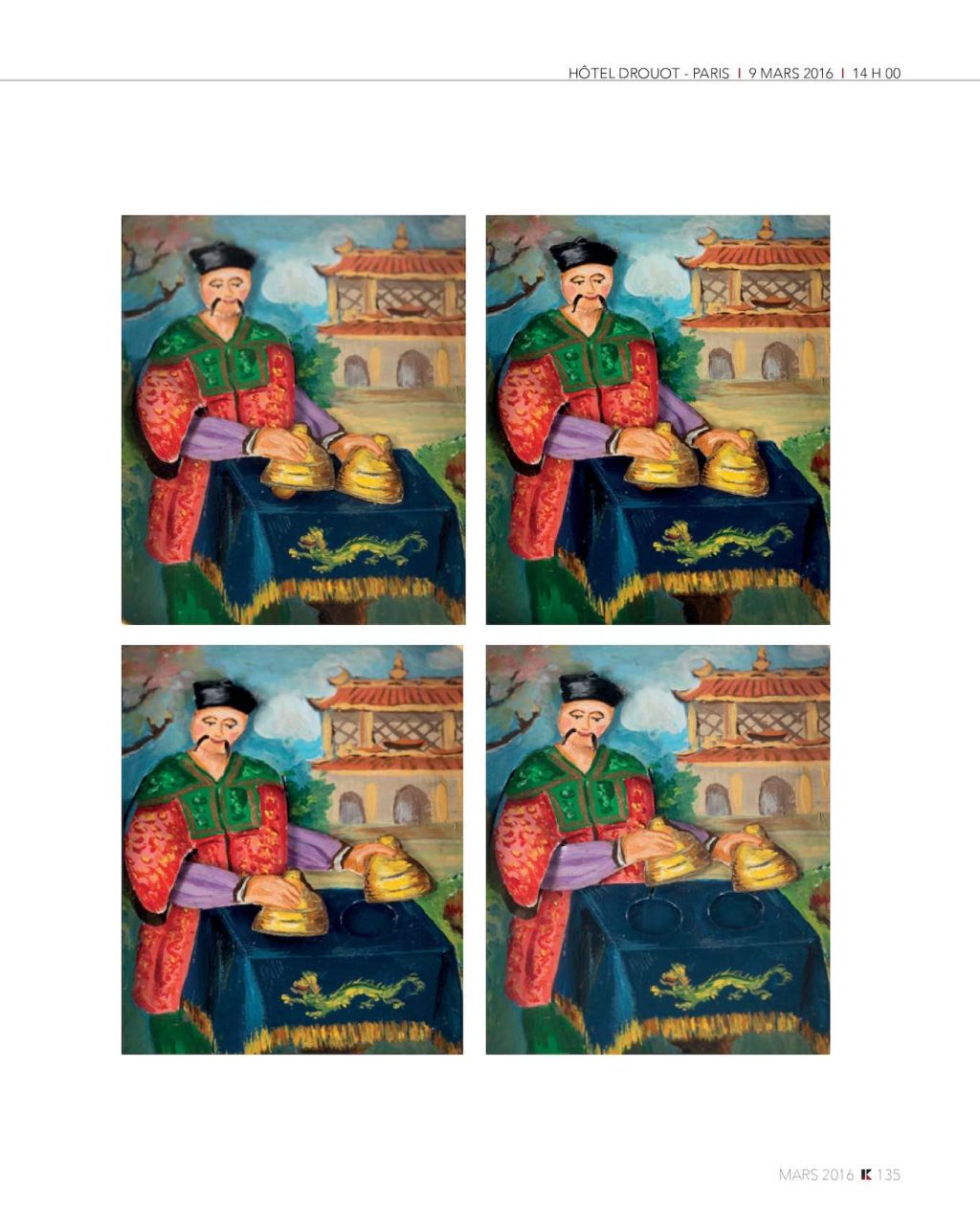

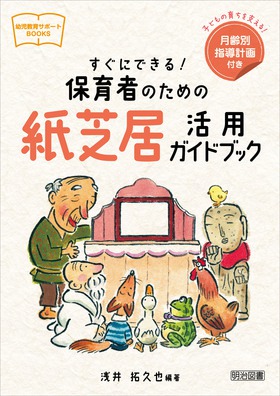

平绘纸芝居

约1920年代,战争的消耗使日本经济环境变差,加上宣传需求,纸芝居被简化成整幅插画,称为“平绘纸芝居”,失去立体感和可动性。

© National Geographic (J. Baylor Roberts,1949摄)

20世纪后期,街头的纸芝居表演基本被新一代动画淹没,如今仅作为一种传统文化表演存在。