#3.3.1 所谓电影的诞生(1895-1905),在卢米埃兄弟光环背后,还有很多发明家、制造商和电影先驱们的努力,而动画技术的新分支“特效动画”亦一起启航

1895年

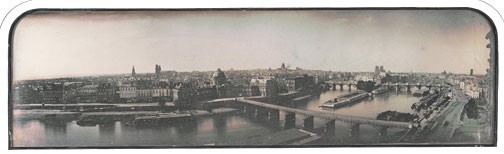

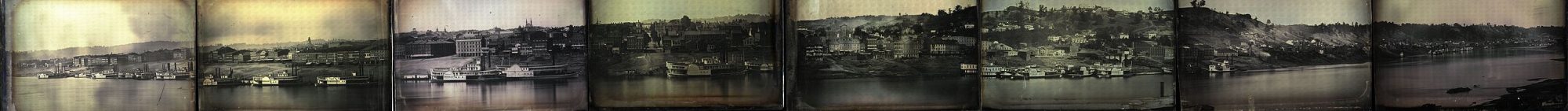

这一年通常被介绍为电影诞生之年,以卢米埃兄弟电影机的面世为标志,尽管这视乎于对电影概念的界定。而赶在这一年进入电影领域的发明家、仪器制造商、电影先驱还有很多。

需要注意的是,在19世纪末的文本资料中,术语“薄膜”“胶片”“胶卷”“电影”和“影片”均有使用同一个英语单词“Film”,十分容易混淆。

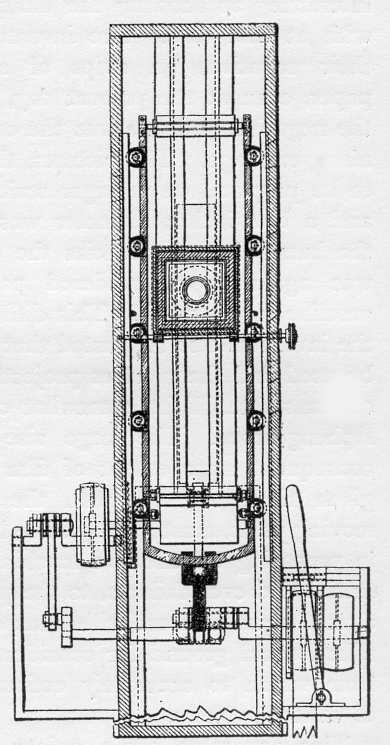

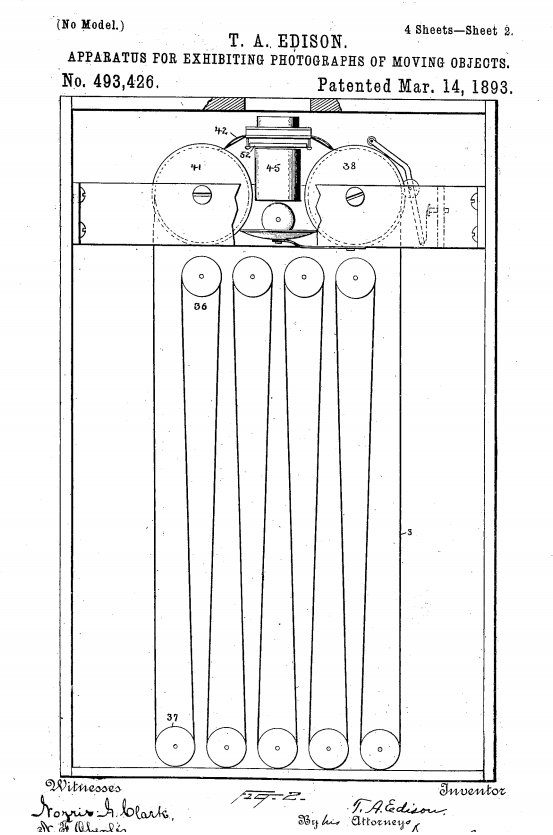

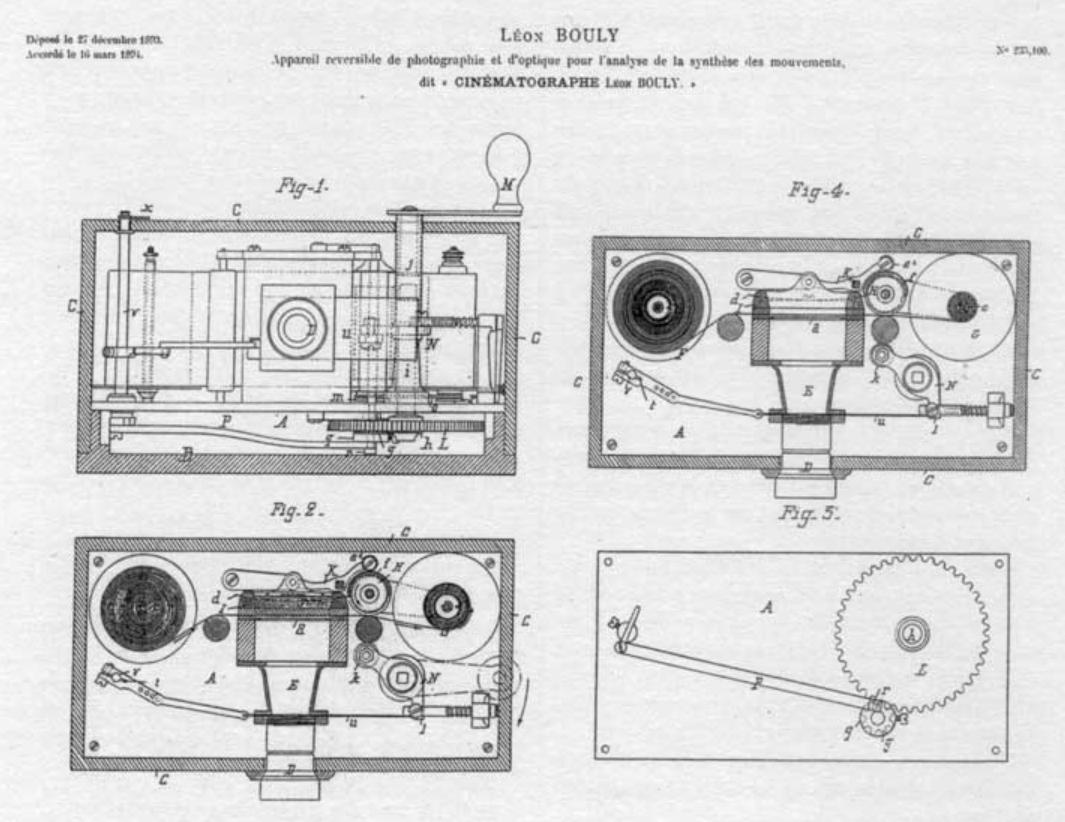

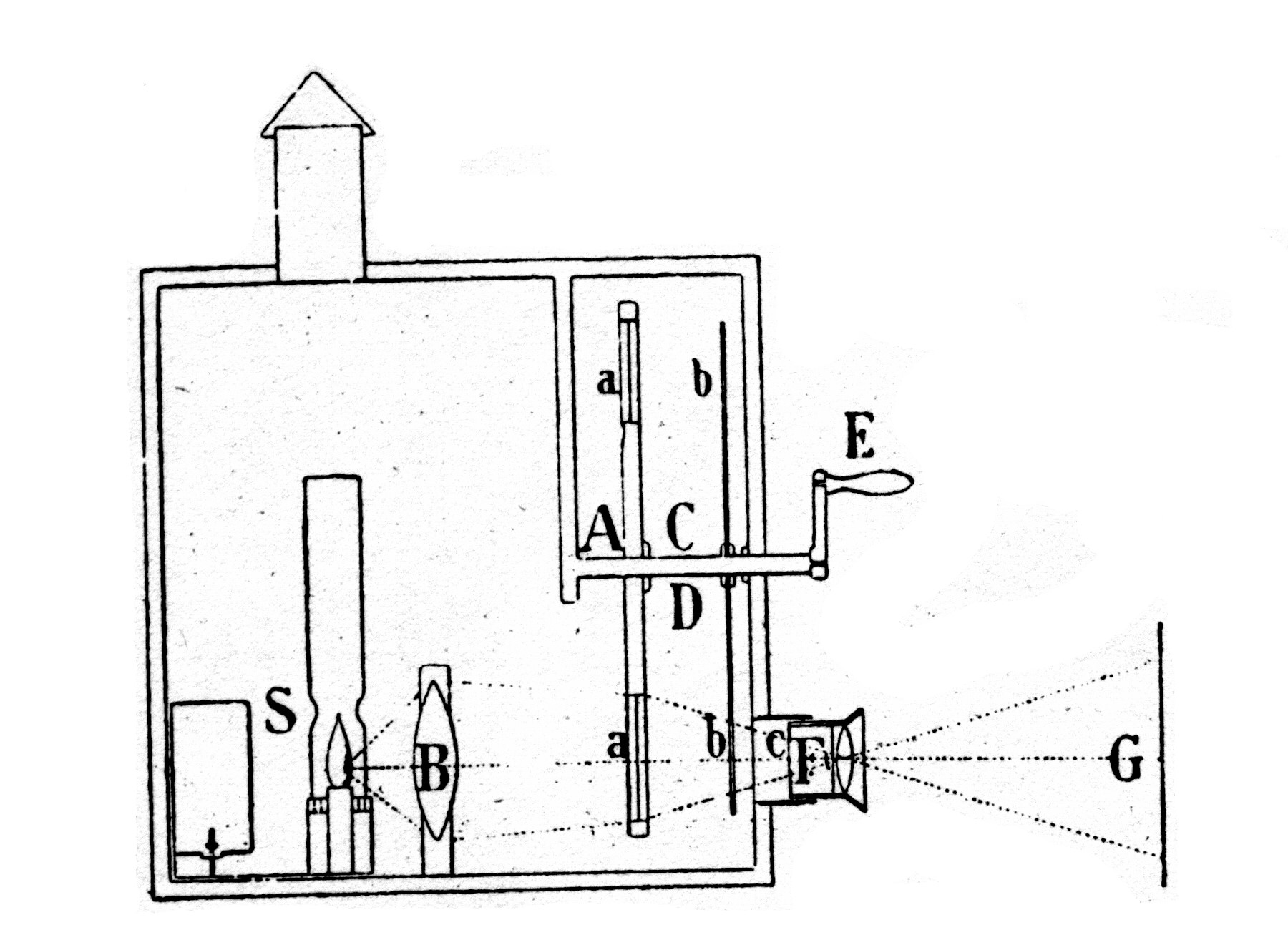

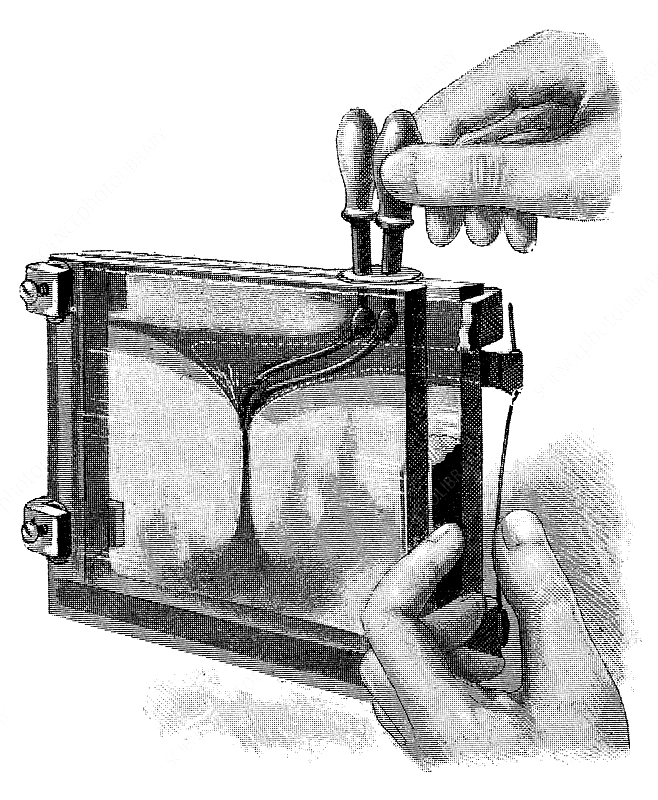

- 卢米埃兄弟在布利的基础上改进出自己的版本,推出第一台集摄影、投影和打印于一体的电影机“辛尼马托作图”(Cinématographe),或简称“卢米埃电影机”。

- 它经常被介绍为“第一台真正的电影机”,使用35毫米穿孔胶片,3月22日在法国巴黎首次展示。

- 卢米埃兄弟声称其首部电影拍摄于1894年8月,但也有人认为至少在1895年之后。

- 12月28日,卢米埃开始在巴黎一个咖啡馆地下室开始有偿放映使用这款机器拍摄的电影(每部40-50秒左右),短短几个月内,卢米埃兄弟电影机就在世界各地使用。

- 值得注意的是,魔术师梅里爱也出席了卢米埃兄弟的电影放映会,并随即表示希望购买这台设备,虽然被拒绝了,但他很快将为世界带来数百部精彩的奇幻电影。

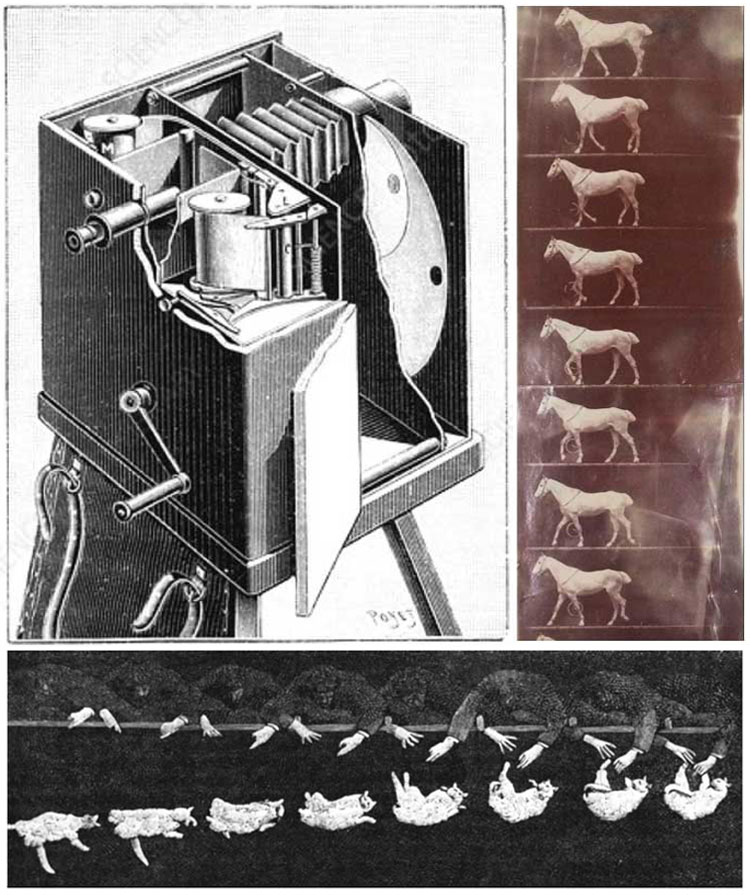

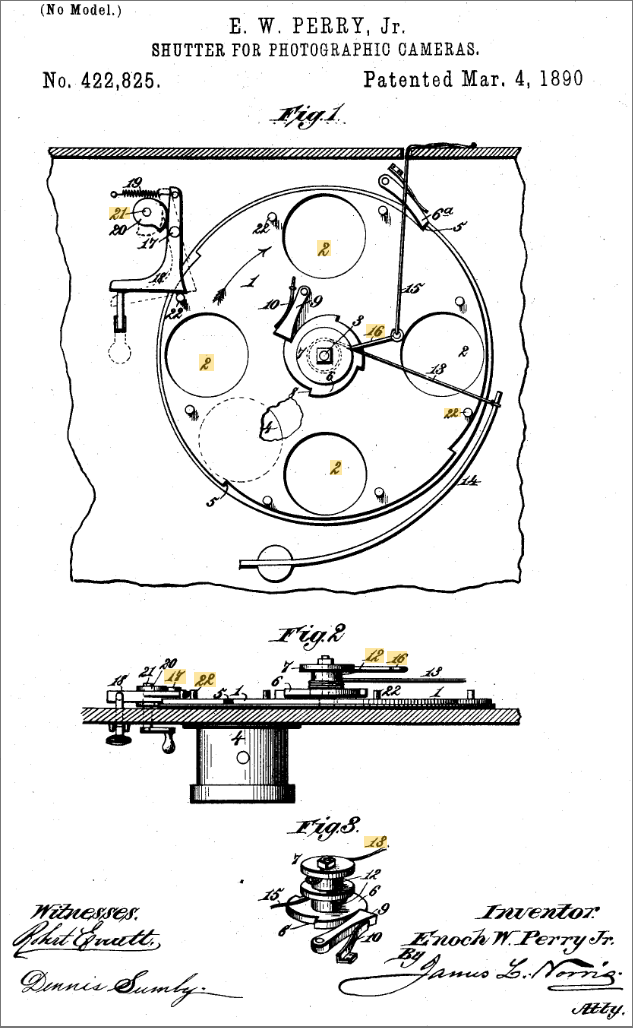

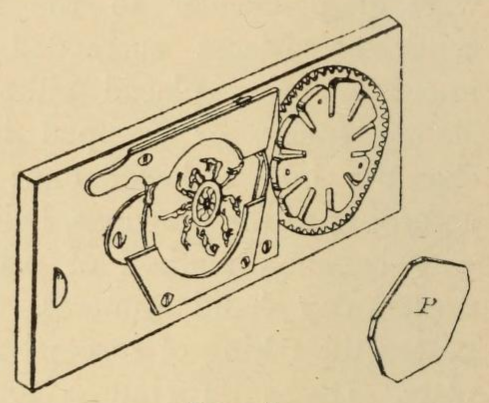

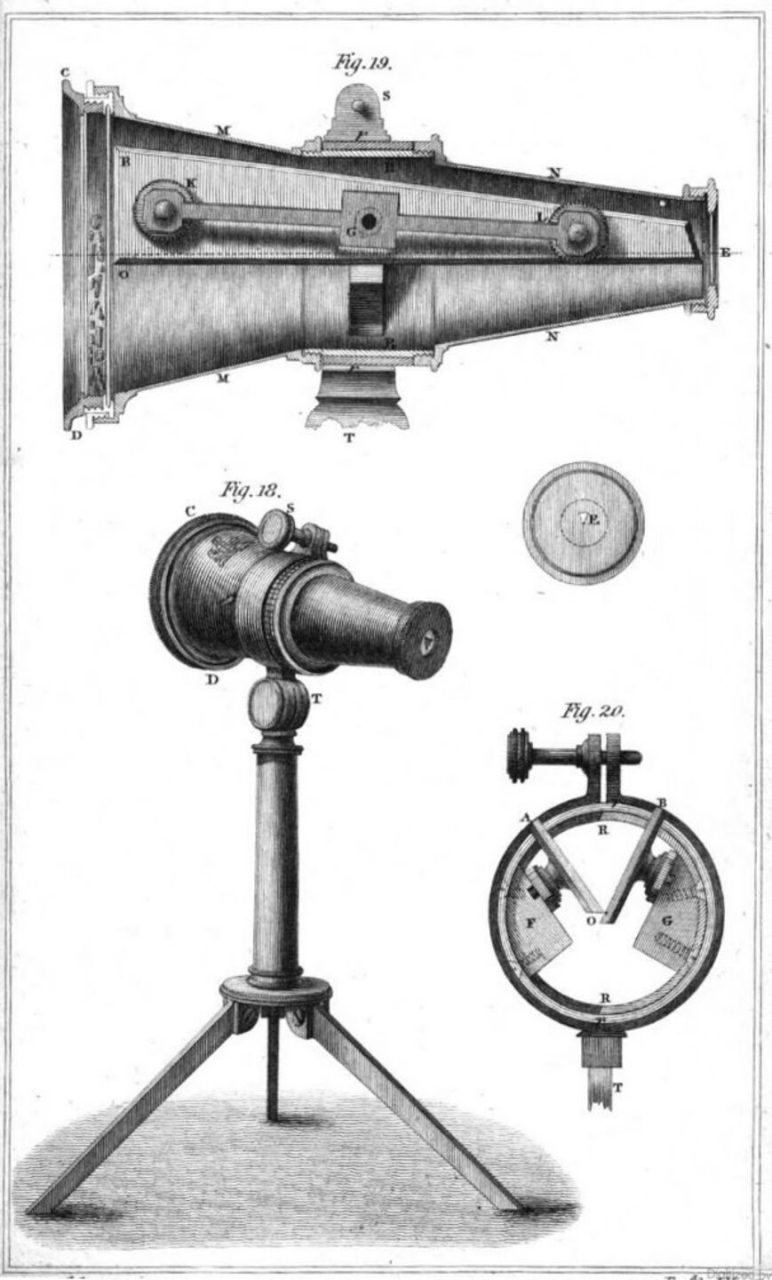

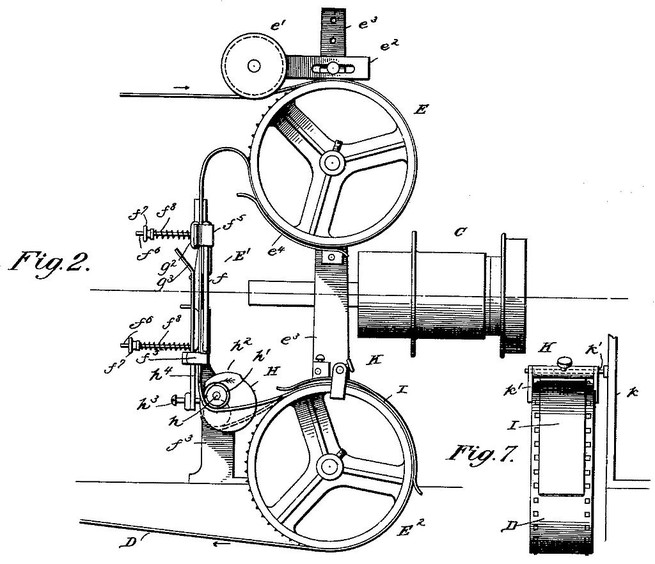

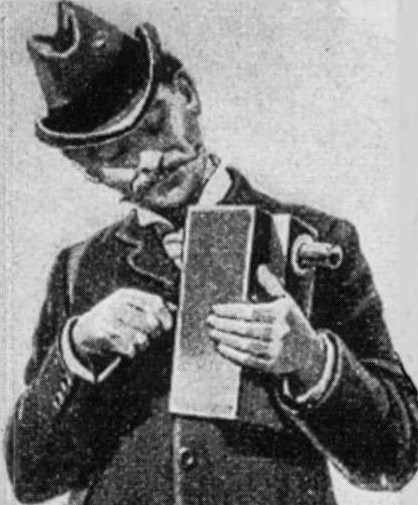

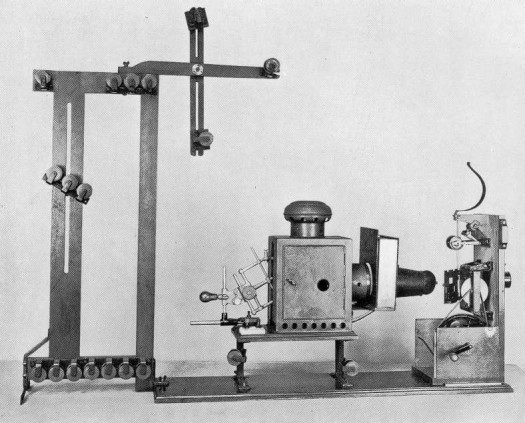

- 保罗和伯特·艾克斯(Birt Acres)在1895年初也开始研制他们的电影摄影机,

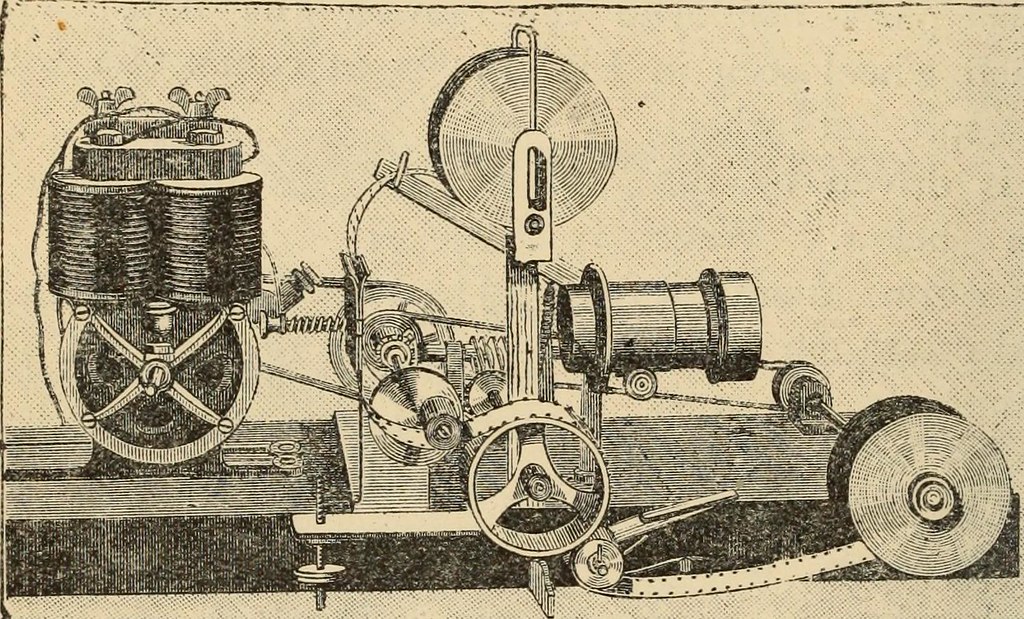

- 并在3月制造了一台可以使用的设备(Kinetic Camera),是基于马雷的计时摄影技术制作的,使用35毫米穿孔胶卷。

- 但他们很快便分道扬镳,各自继续自己的电影事业。

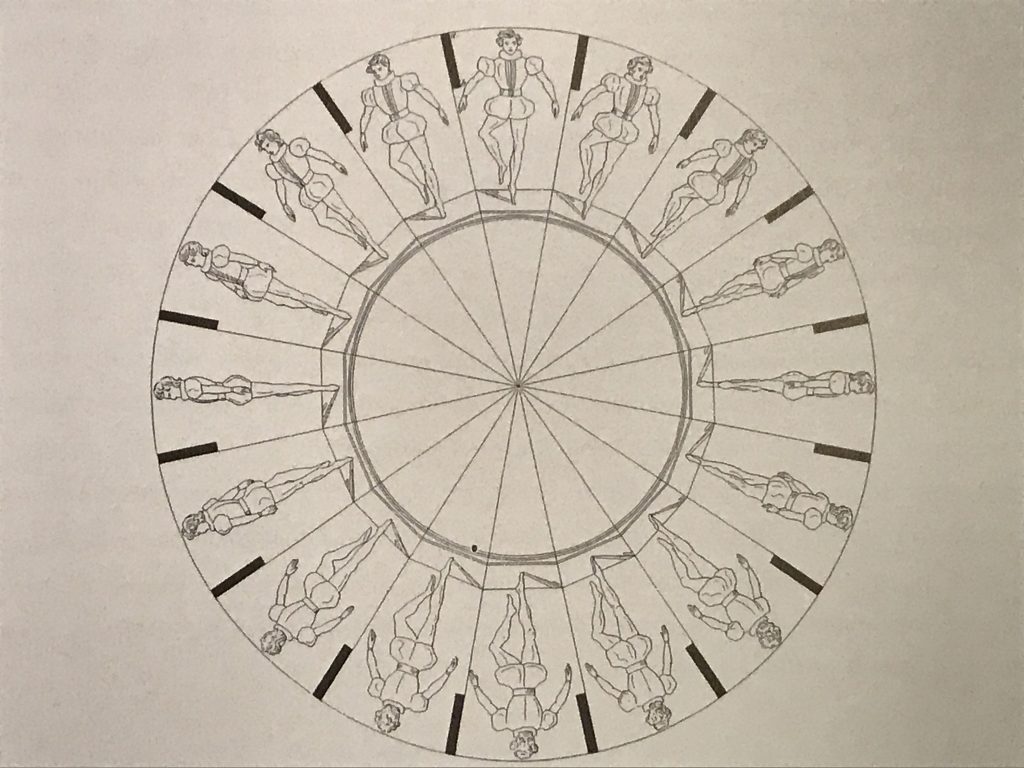

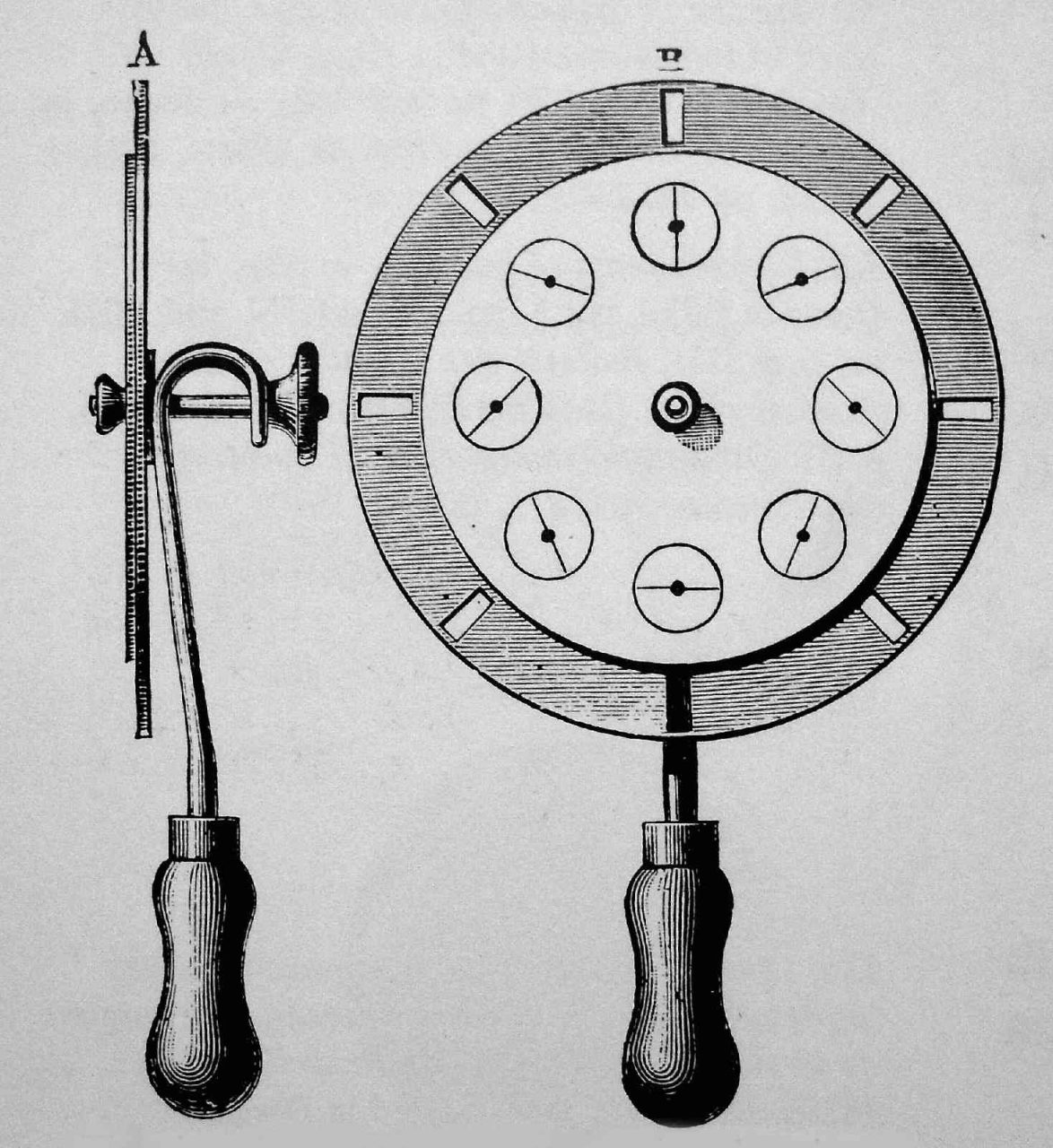

© Museum of Cinema-Tomàs Mallol Collection

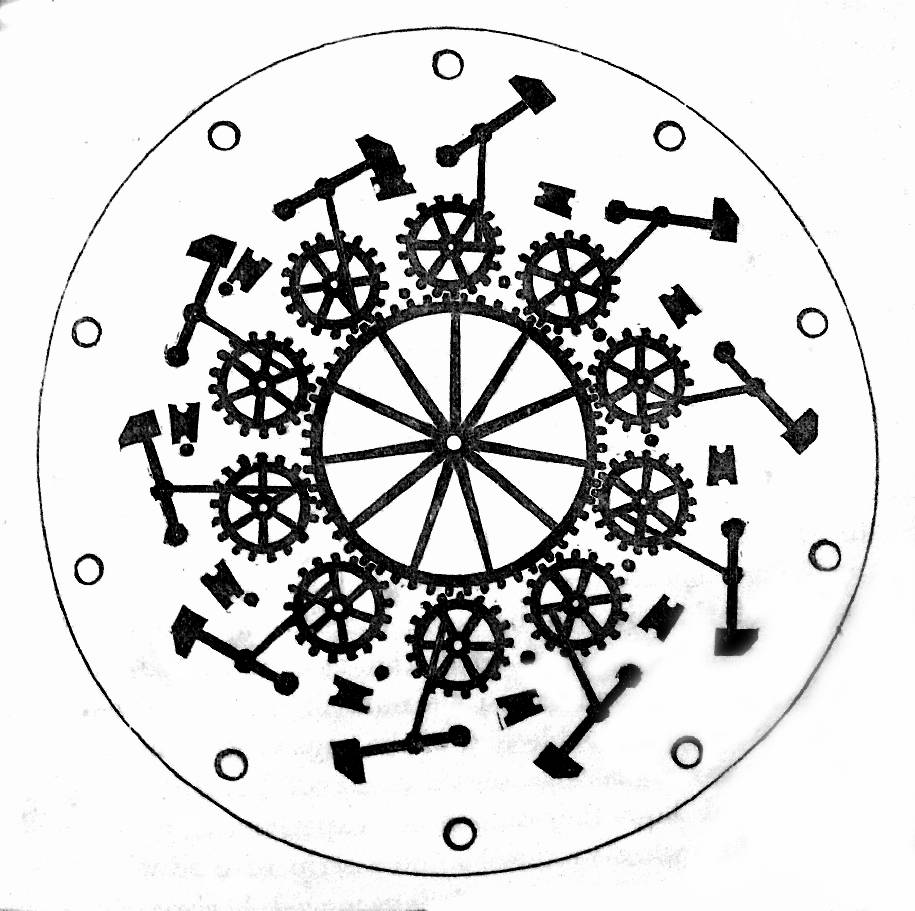

© The Board of Trustees of the Science Museum, London

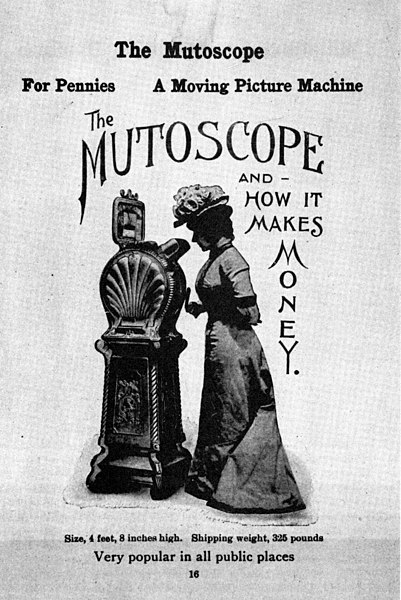

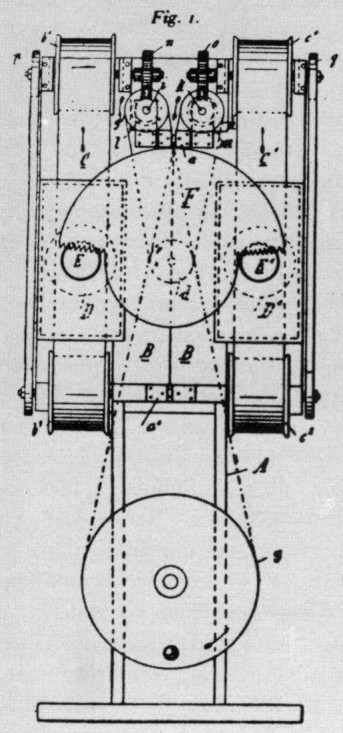

- 迪克森、卡斯勒(Herman Casler)和发明家亨利·马文(Henry Marvin)一起创立了美国妙透镜公司(American Mutoscope Company)。

- American Mutoscope Company1899年更名American Mutoscope and Biograph Company,1908年更名Biograph Company。

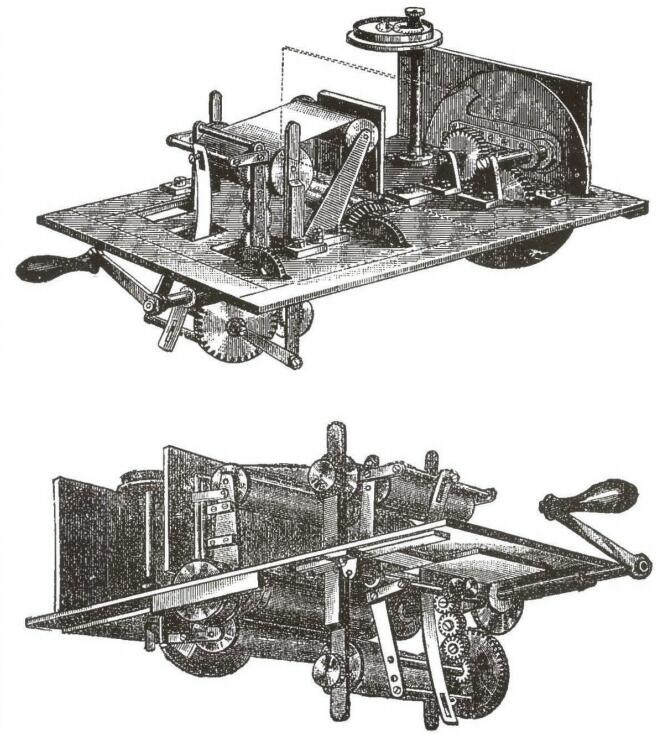

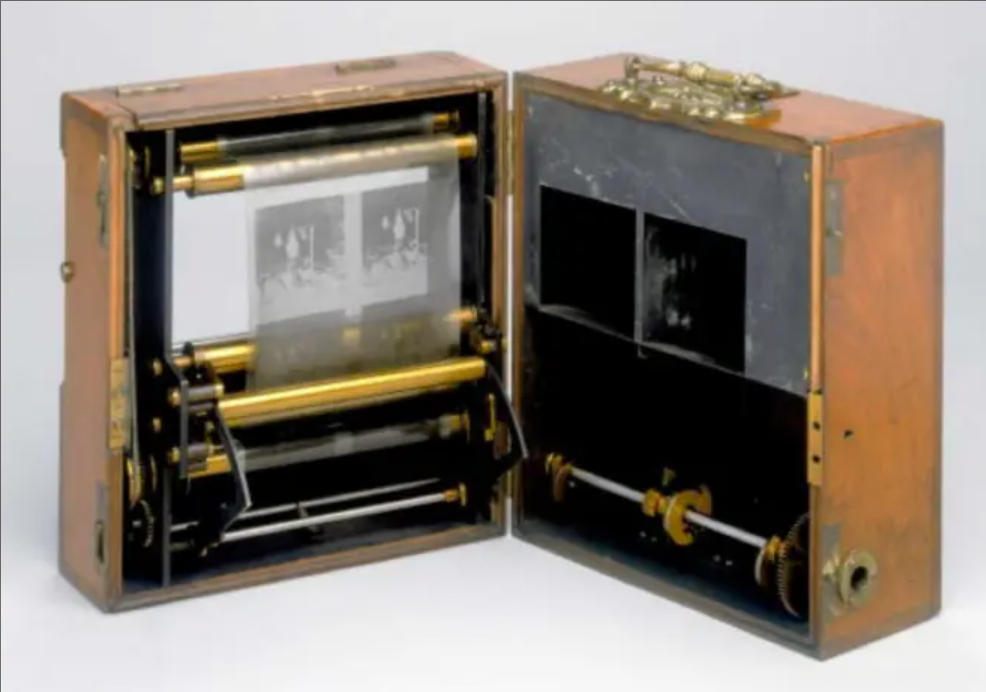

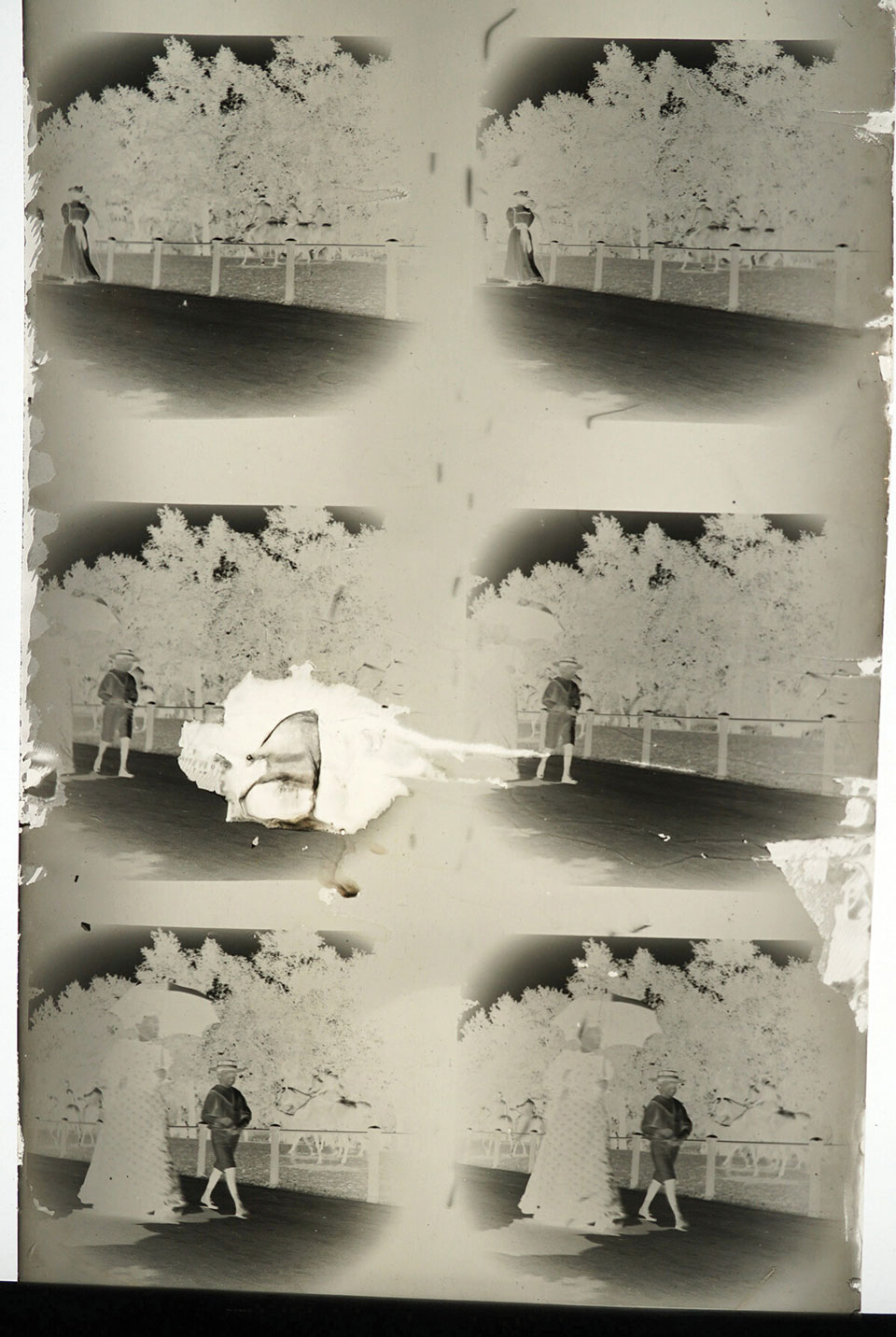

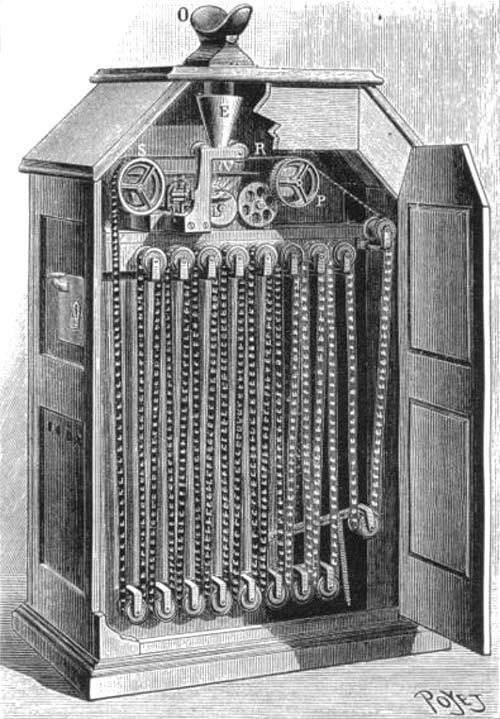

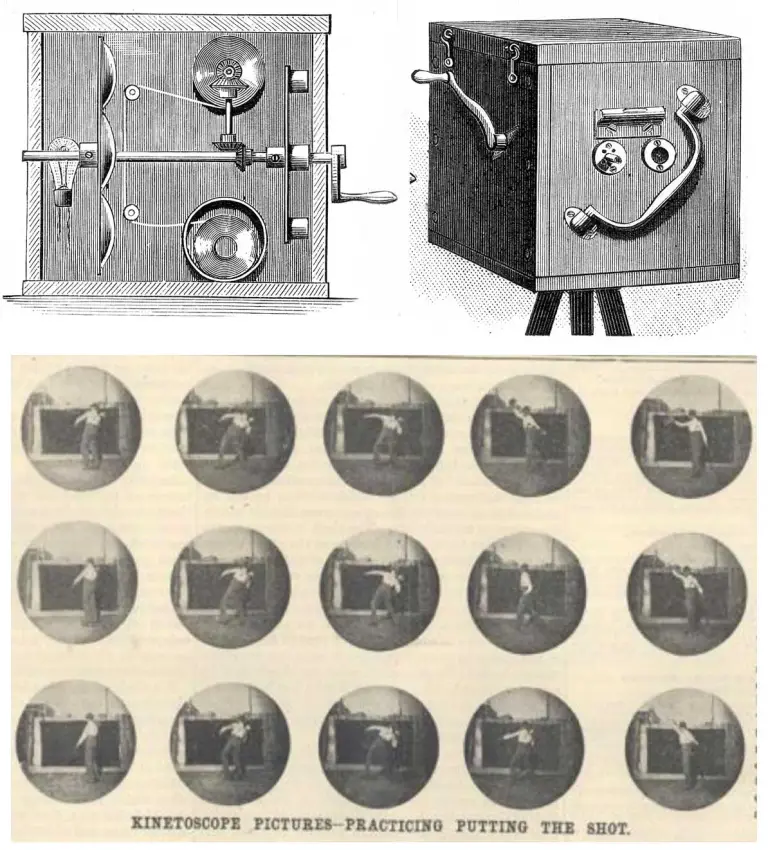

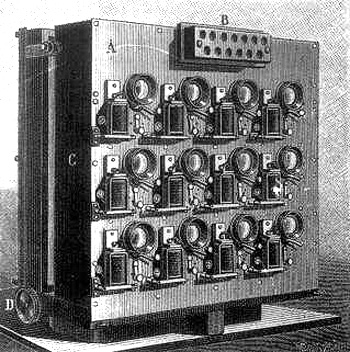

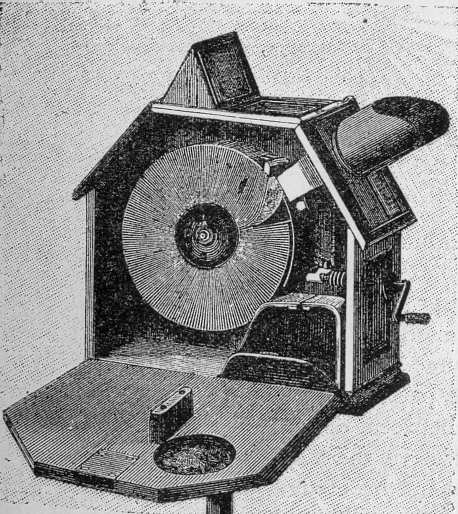

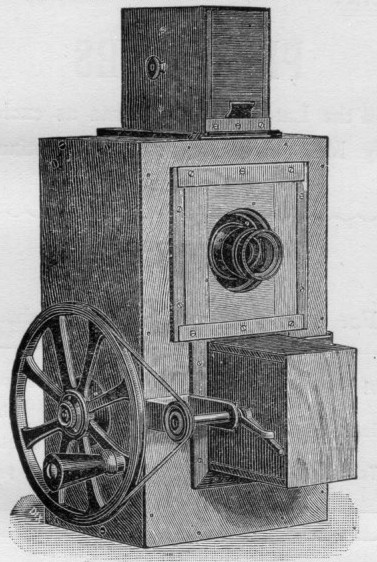

- 他们不仅开发了前文提及的“妙透镜”,还开发了“妙透作图摄影机”(Mutograph Camera),为绕开爱迪生当时的专利,它设计了一种“摩擦进给”专利,使用69毫米的未打孔胶片,机器在拍摄前自行给胶片的两侧打孔。

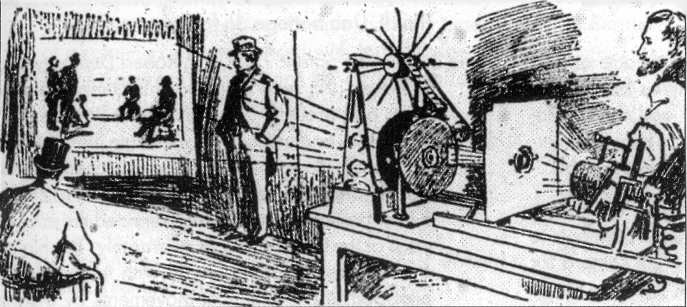

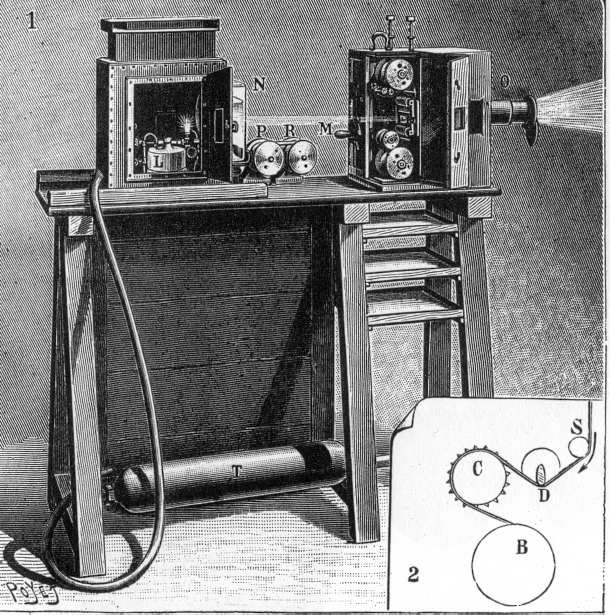

- 尤金·劳斯特(Eugene A. Lauste)和莱瑟姆父子(Woodville,Grey and Otway Latham)开发了一套电影投影系统(Panoptikon,Eidoloscope),并在纽约市开始商业运营。

- 原始版称为“帕诺提康”(Panoptikon),后来增加了一个间歇运动机构的版本被称为“爱迪洛视镜”(Eidoloscope)

- 有报道说迪克森给予过他们技术帮助。

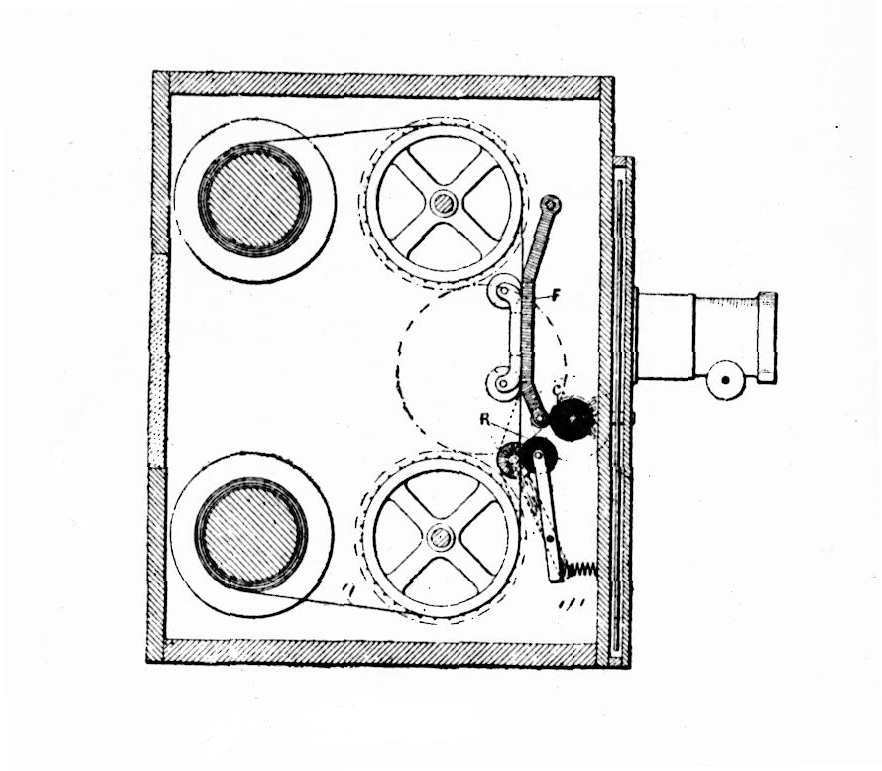

- 为了拍摄和放映更长的电影,他们在电影机中创造了一种被称为“莱瑟姆环”(Latham Loop)的装置,安装在间歇运动转轮的隔壁。

- 这组看起来挺普通的轮子后来成为所有电影胶片摄影机和投影机不可或缺的一部分,因为它缓解了胶片在持续高速间歇运动时的压力。

- 致力于为电影设备每一个部件申请和收购专利的爱迪生不知为何漏掉了这对轮子,莱瑟姆在1902年获得了莱瑟姆环专利,莱瑟姆环的专利后来成为迪克森对付爱迪生的有力武器。

- Latham W. Projecting Kinetoscope: US707934[P]. 1902-8-26.

- Stephen Herbert. (n.d.). Major Woodville Latham, Grey Latham and Otway Latham. Who's Who of Victorian Cinema. https://www.victorian-cinema.net/latham

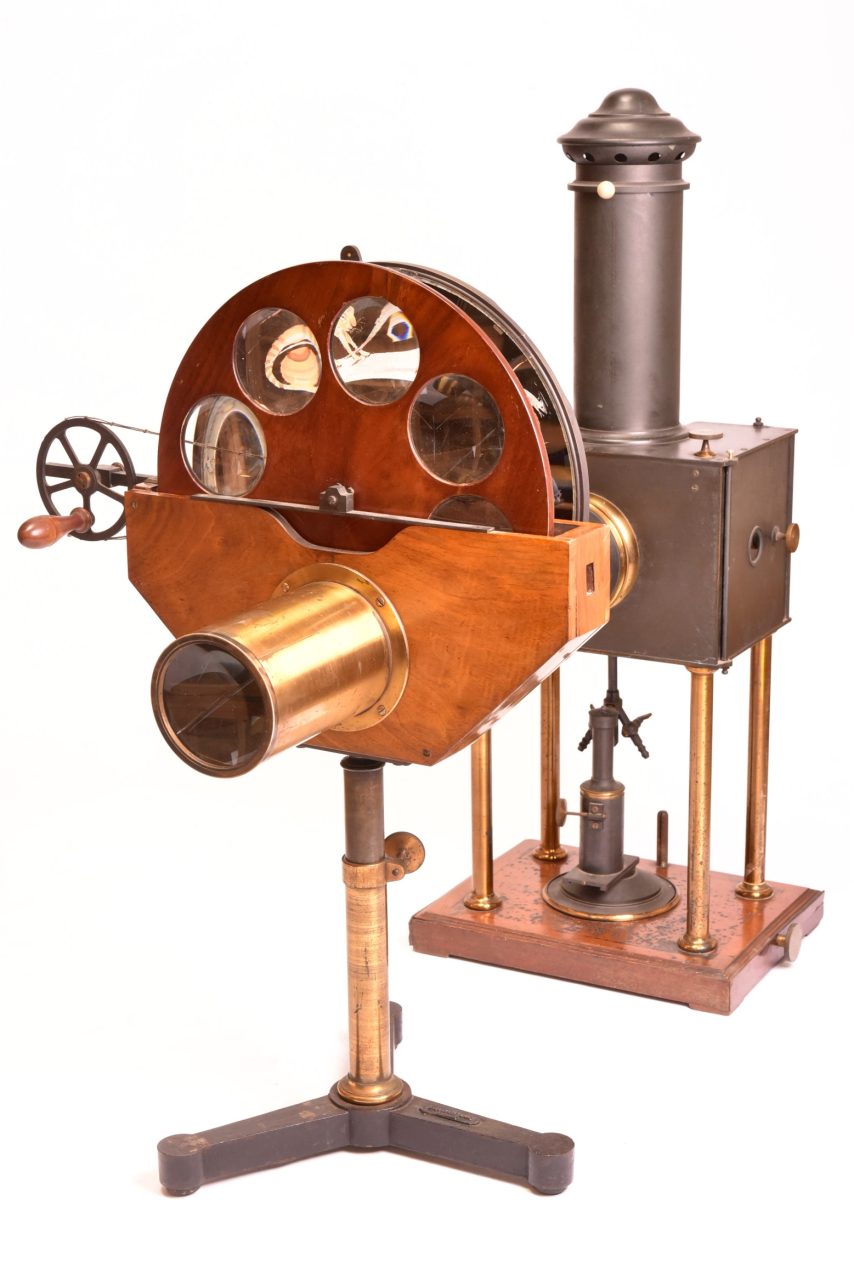

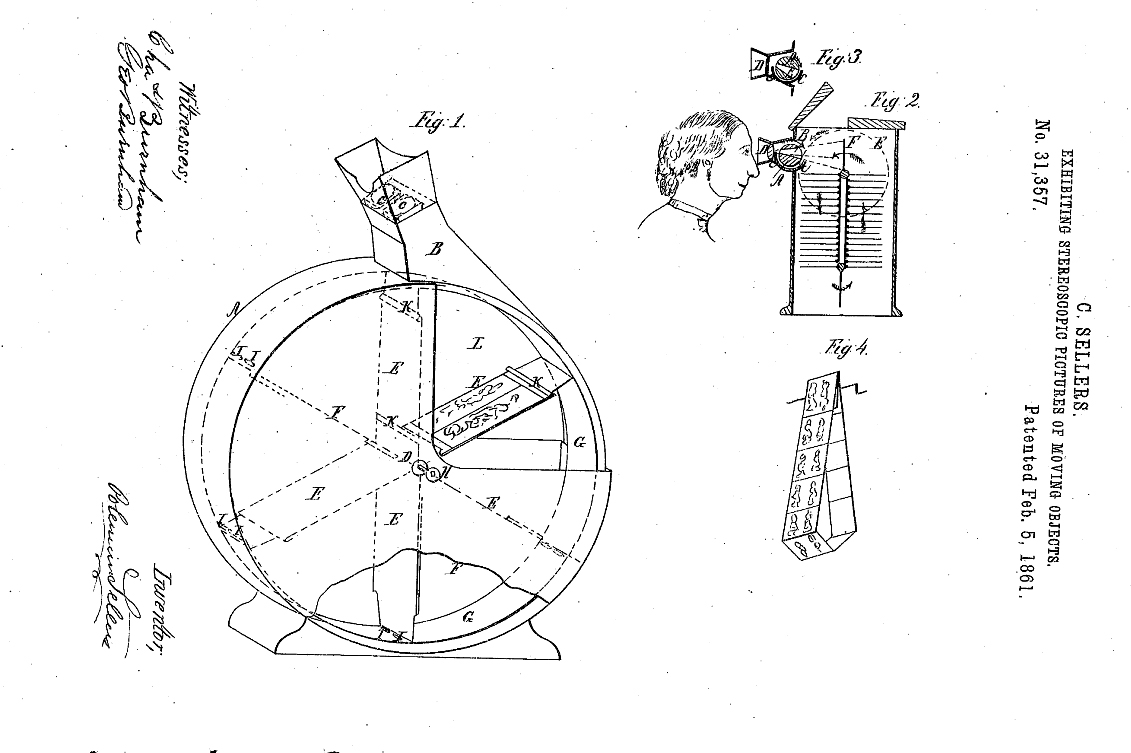

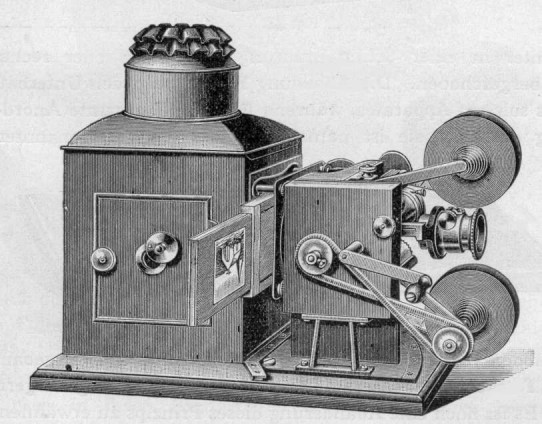

- 查尔斯·詹金斯(Charles Jenkins)和托马斯·阿玛特(Thomas Armat)在亚特兰大展示了他们开发的一种大型电影投影机,是此前詹金斯“幻影镜”的改良版。

- 包含一种间歇式传动机制,让每一帧图像停留更长的时间以确保足够照亮,并快速替换下一帧,使用赛璐璐胶片和电灯,速度可达50帧/秒。

- 但两人很快就分道扬镳,紧接着一场必然的专利官司,结果詹金斯获得了他最初版本的单独专利,阿玛特获得了修改后版本的专利。

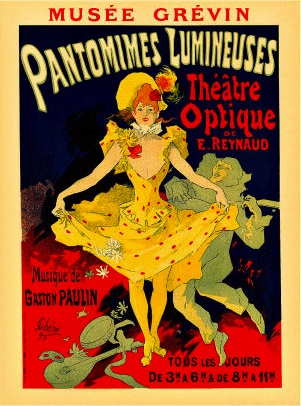

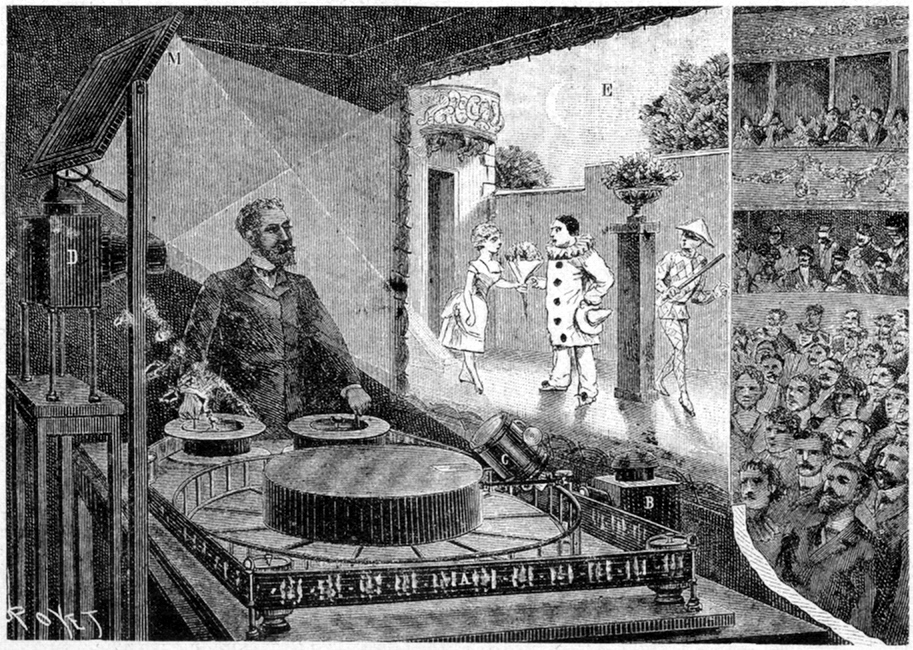

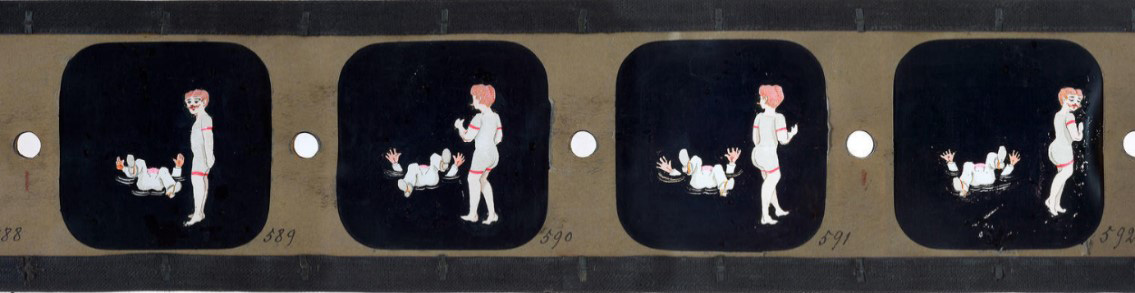

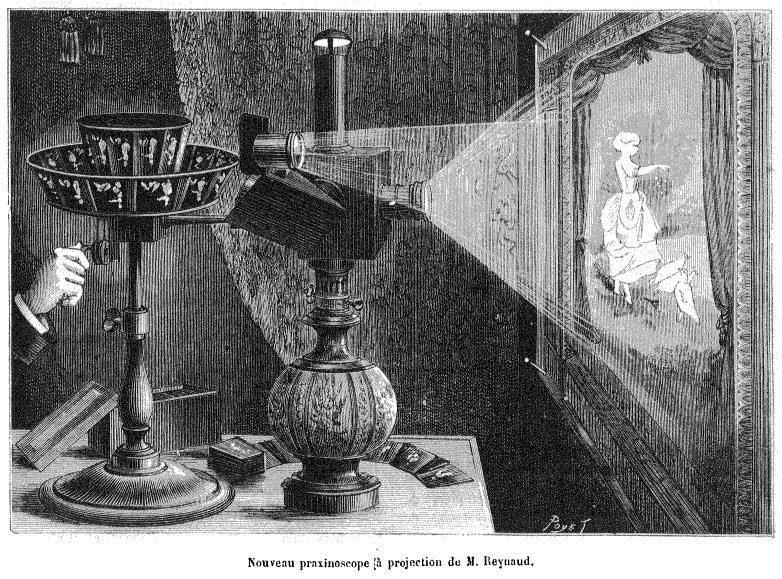

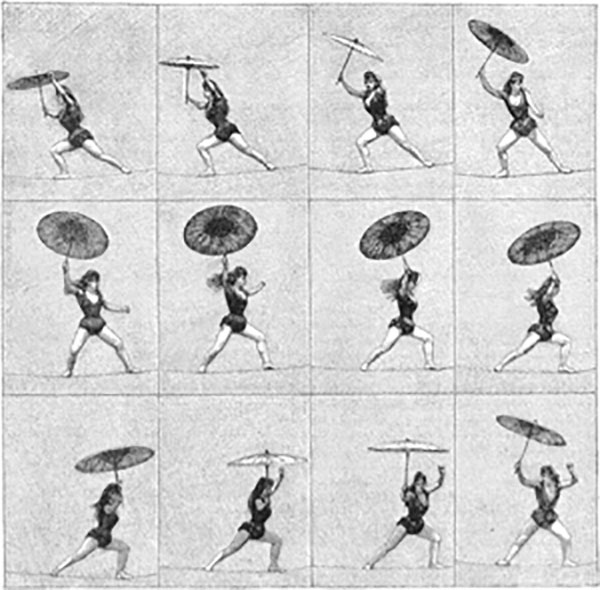

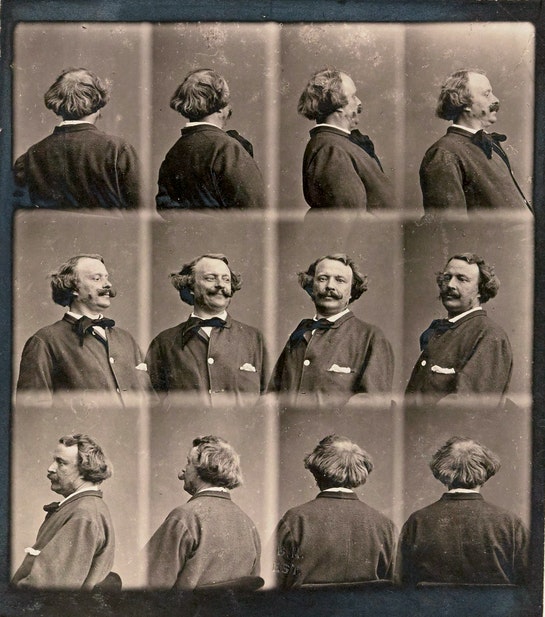

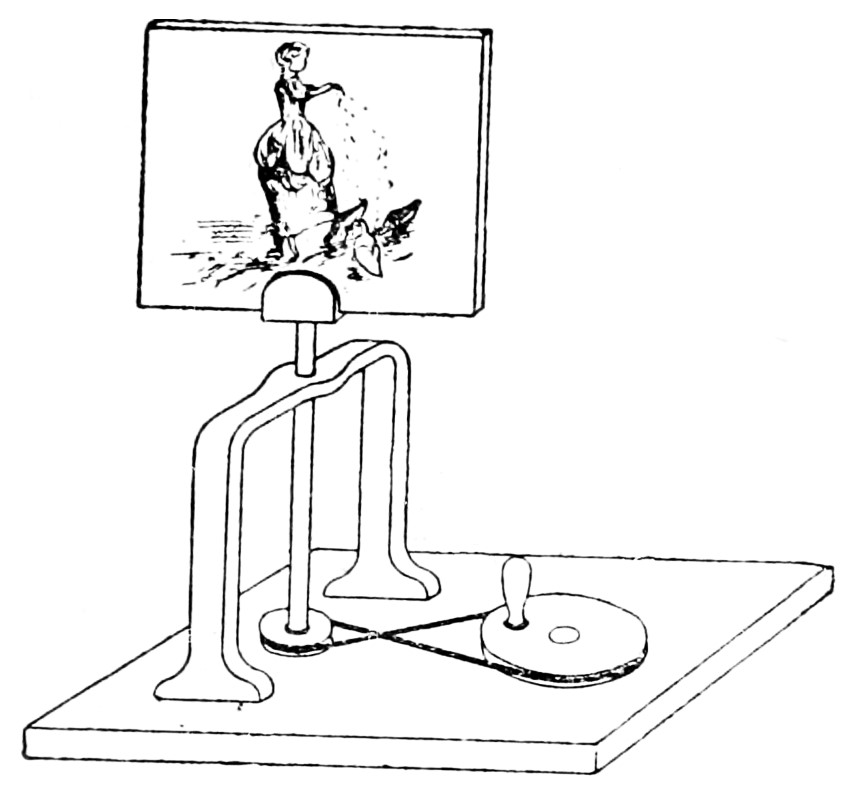

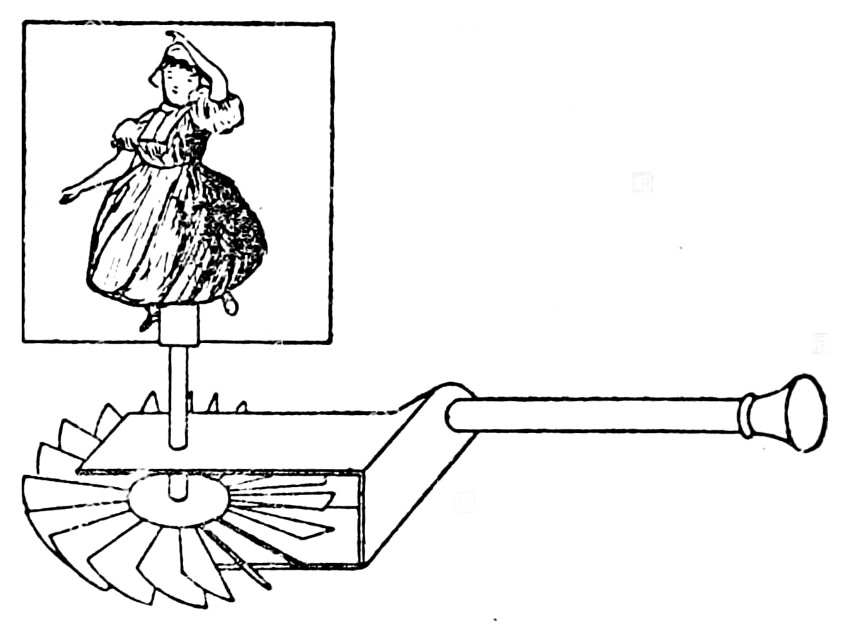

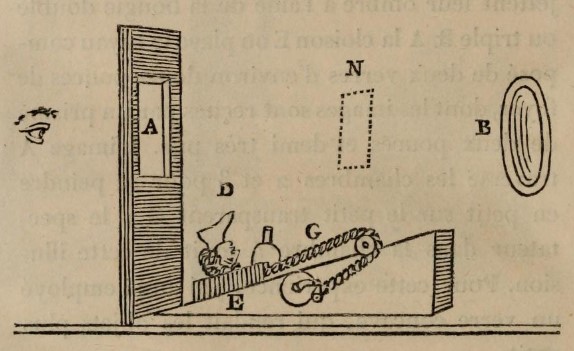

- 雷诺发明了一款电影摄影机“摄影布景师”(Photo-Scénographe),并开始拍摄真人表演的运动序列照片。

- 使用他此前用于放映动画的“光学剧院”放映,但这将面对同样的问题,难以复制和分发。

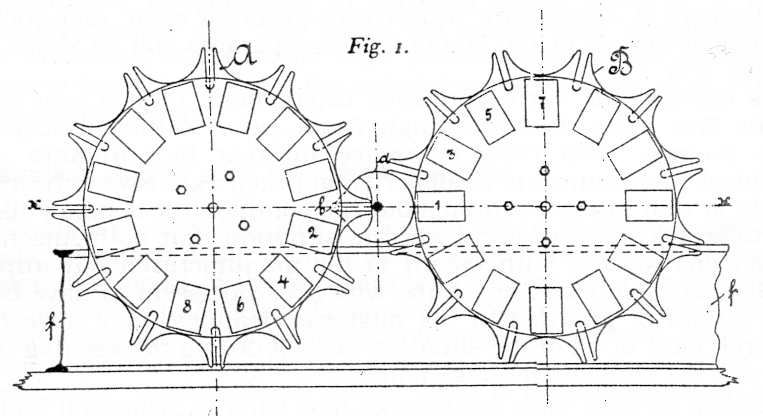

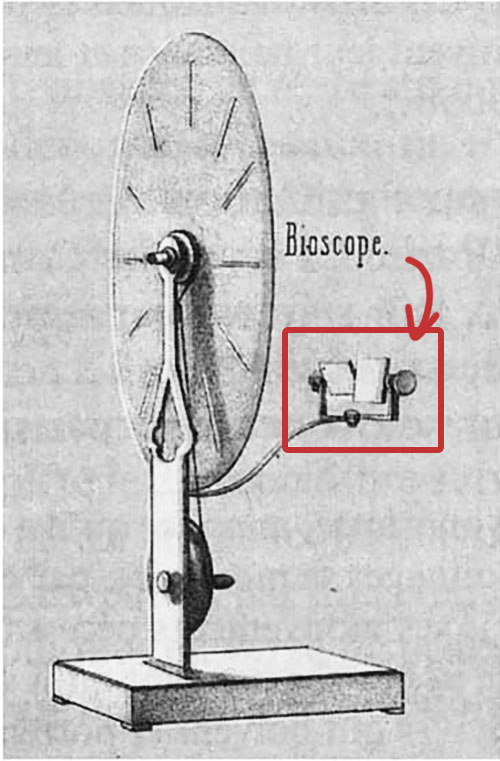

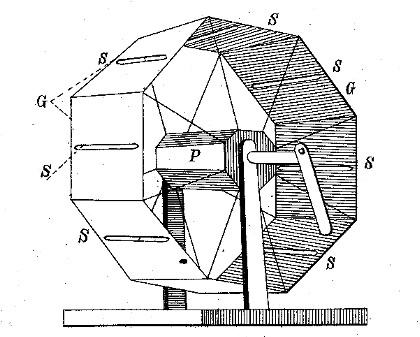

- 发明家斯克拉达诺夫斯基兄弟(Max and Emil Skladanowsky)发明了电影投影机“生物镜”(Bioscope),

- 投影仪使用了两个54毫米胶片环带,图像交替投影,

- 年底开始在柏林温特加滕音乐厅放映,但该设备的技术难以与其他当代产品相比,很快便被放弃了。

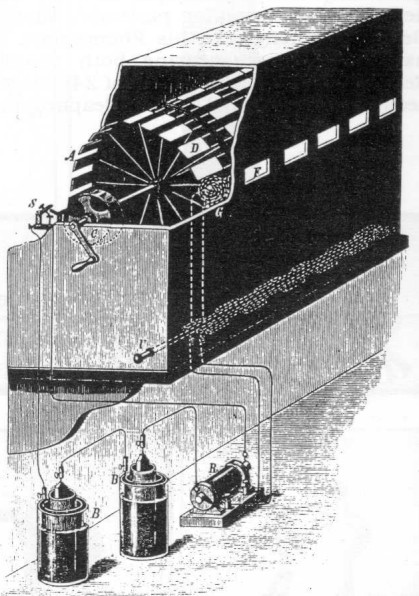

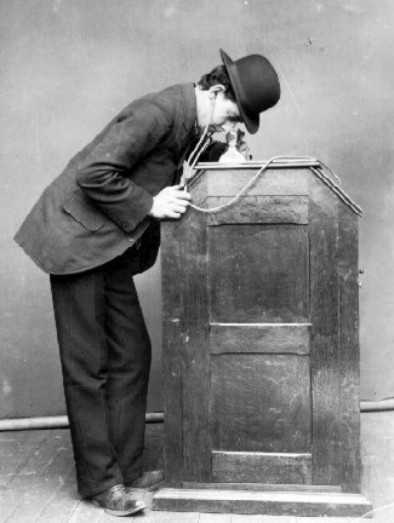

- 爱迪生推出了所谓的“肯尼托留声机”(Kinetophones),投影仪通过滑轮系统连接到留声机,但声影并没有很好地同步,很快便退出市场了。

- 欧文·埃姆斯(Eames O)获得了一项名为“摄影机灯”的早期电影放映机专利。

- Eames O. 摄影机灯: US546093[P]. 1985-9-10.

- 高蒙(Léon Gaumont)在法国成立了世界上第一家电影公司“高蒙电影公司”(Gaumont Film Company),最初只经营摄影器材,两年后开始生产短片。

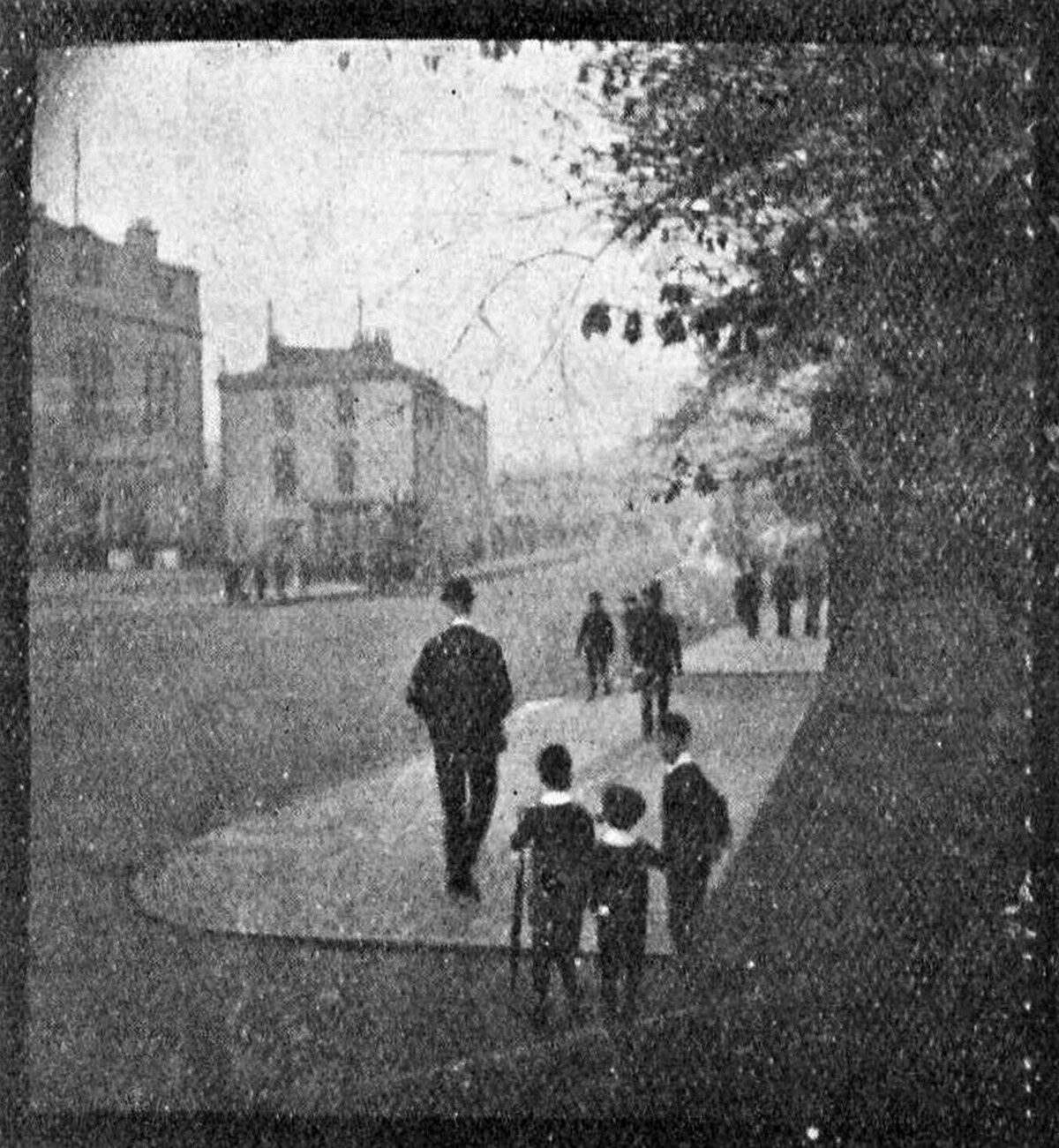

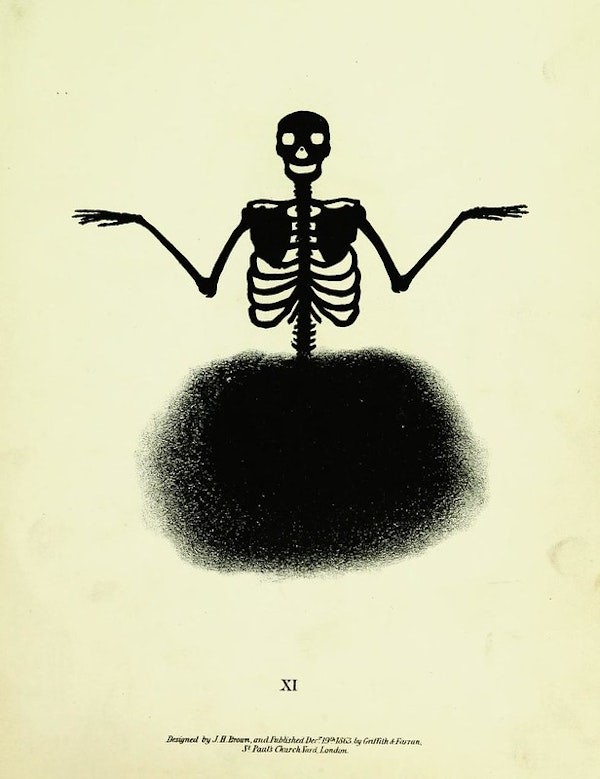

- 阿尔弗雷德·克拉克(Alfred Clark)执导的《玛丽·斯图亚特的死刑》(The Execution of Mary Stuart,1985)

- 通常被介绍为世界上首部使用特效的电影短片,

- 使用了后来被称为“定格替代”的特效动画技术,即利用定格动画原理,通过停拍并替换场景中的某个局部,实现变形、虚拟传送、瞬间位移等特殊效果。

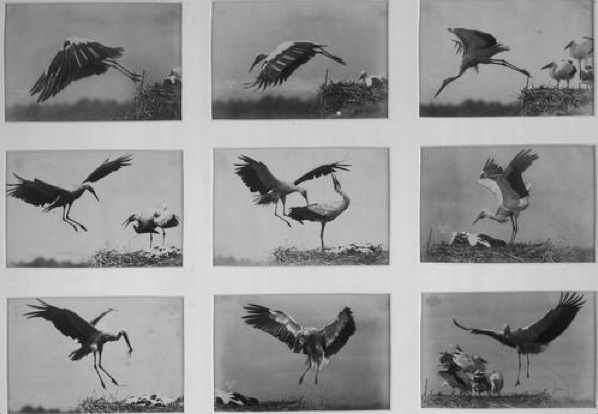

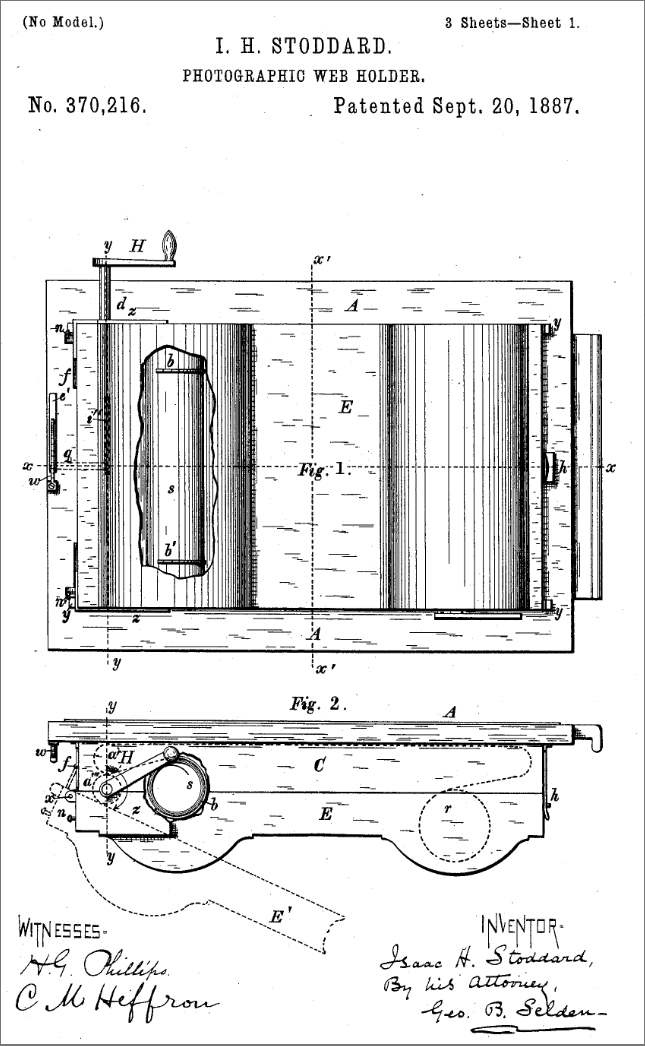

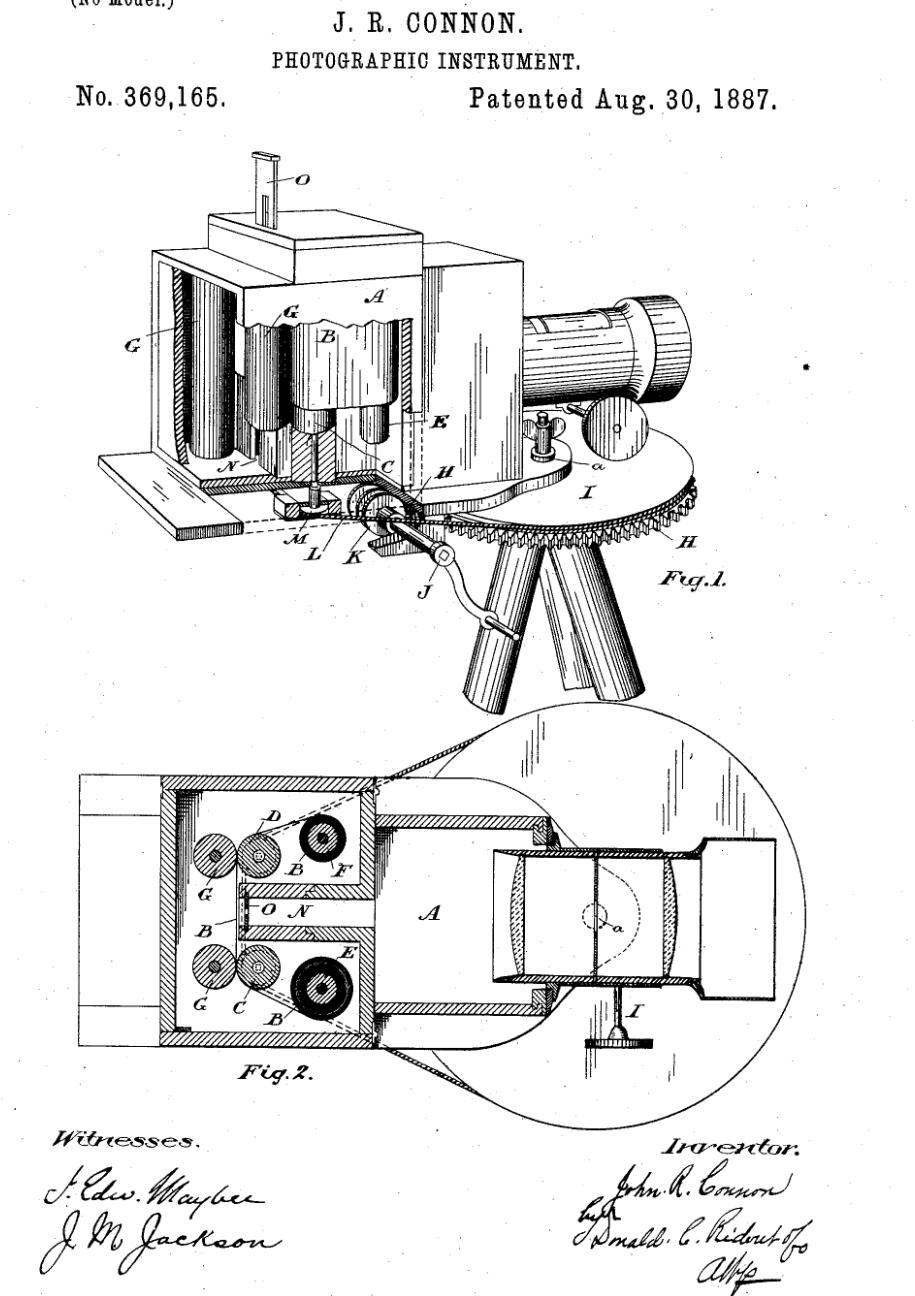

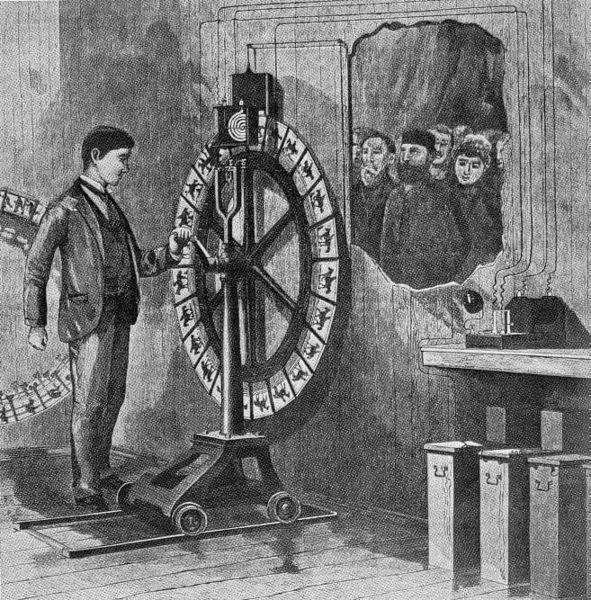

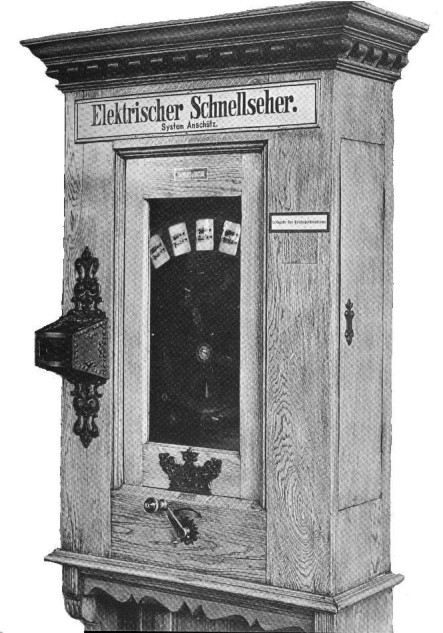

- 在电影时代正式开启之时,安舒茨退出了动态影像的相关领域,转向小型相机制造和鼓励业余摄影。

- Who's Who of Victorian Cinema. (n.d.). http://Ottomar Anschütz. https://www.victorian-cinema.net/anschutz

- 他似乎并不愿意使用当时质量还有待改进的赛璐璐胶片,和迈布里奇、马雷、爱迪生等发明家最大的不同在于,安舒茨更关注图像创作本身,有着艺术家的执着和喜好,而另外几位,更多是科学家对于新技术的兴奋和探索。

- 然而,历史无数次告诉我们,当新科技和已有艺术发生摩擦时,科学总会把绝大部分人领向下一个时代,而艺术所疑虑的问题,要么被后来的科学所解决,要么被大多数人遗忘。

1896-1906年,距离所谓电影动画的诞生还有10年。这期间,电影设备、制作、放映等相关公司陆续成立,版权、专利、侵权、诉讼等成为早期电影发展史上常见的关键词,电影产业在纷扰中逐渐形成,关于电影的艺术也开始被关注。

1896年

- 伯特·艾克斯抢先在皇家摄影学会展出了他的电影投影机。

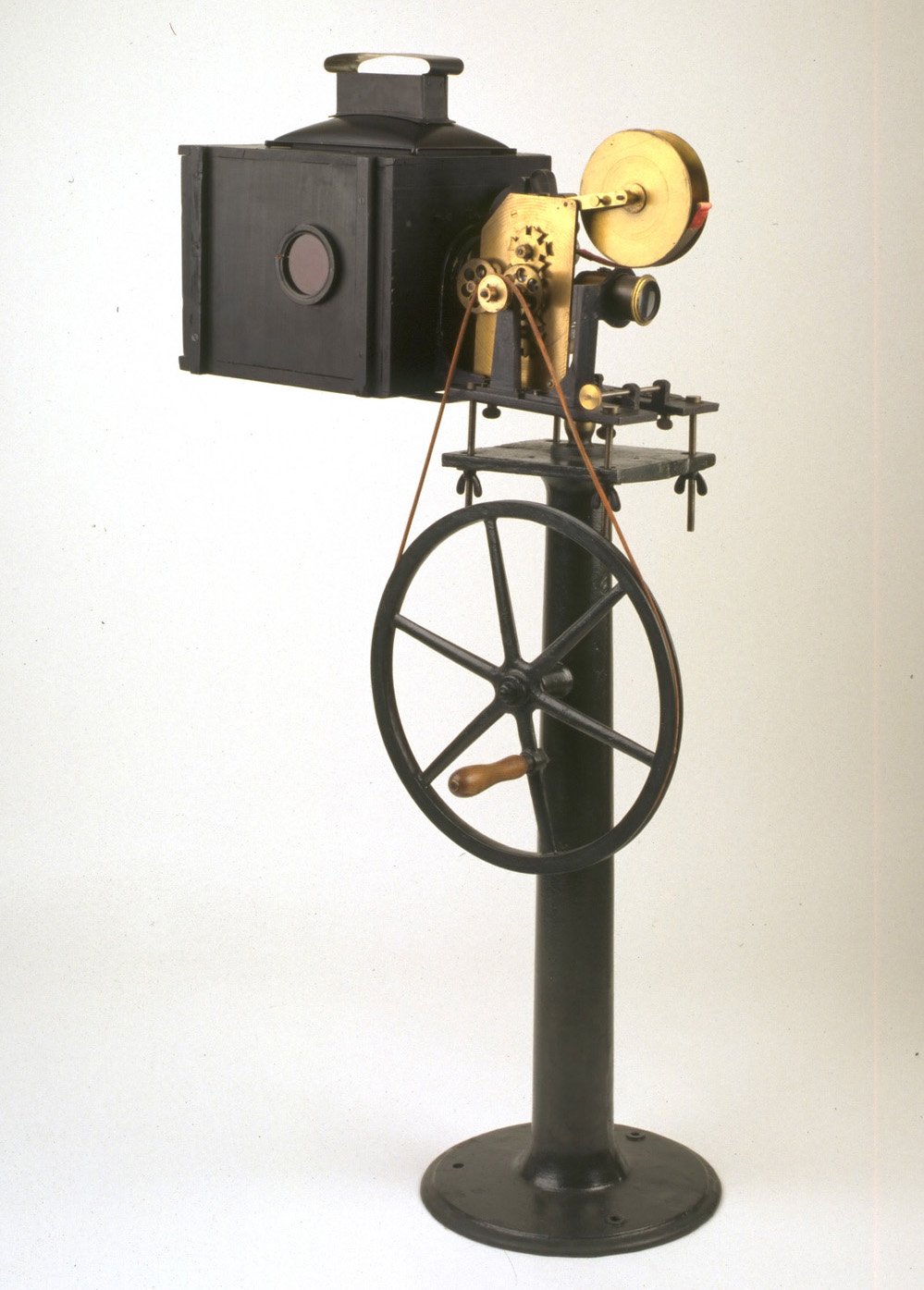

- 而保罗赶在卢米埃兄弟电影机在伦敦首映的同一日,在芬斯伯里技术学院展示了他的电影投影机“剧院作图”(Theatrograph),也称“动画作图”(Animatograph),

- 是第一台商业化生产的35毫米胶卷电影投影机。

- 他在设计中加入了马耳他十字装置,使每个画面停留足够的时间以创造更清晰的动画,这是爱迪生的肯尼托作图机所没有的。

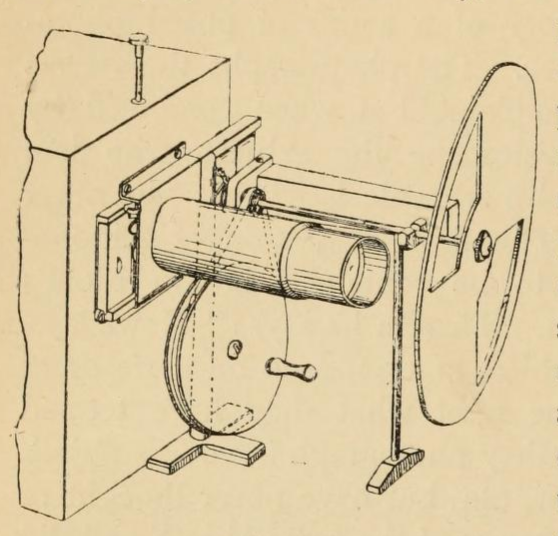

- 保罗推出第一台具有倒转功能的电影摄影机“辛尼马托作图摄影机1号”(Cinematograph Camera No. 1),其特点是允许胶片重复曝光。

- 魔术师卡尔·赫兹(Carl Hertz)带着保罗的放映机环球表演,到过南非、澳大利亚、锡兰(今斯里兰卡)、印度、中国、日本、斐济群岛和夏威夷等地。

- 在接下来的14年里,保罗将会为世界带来700多部电影。

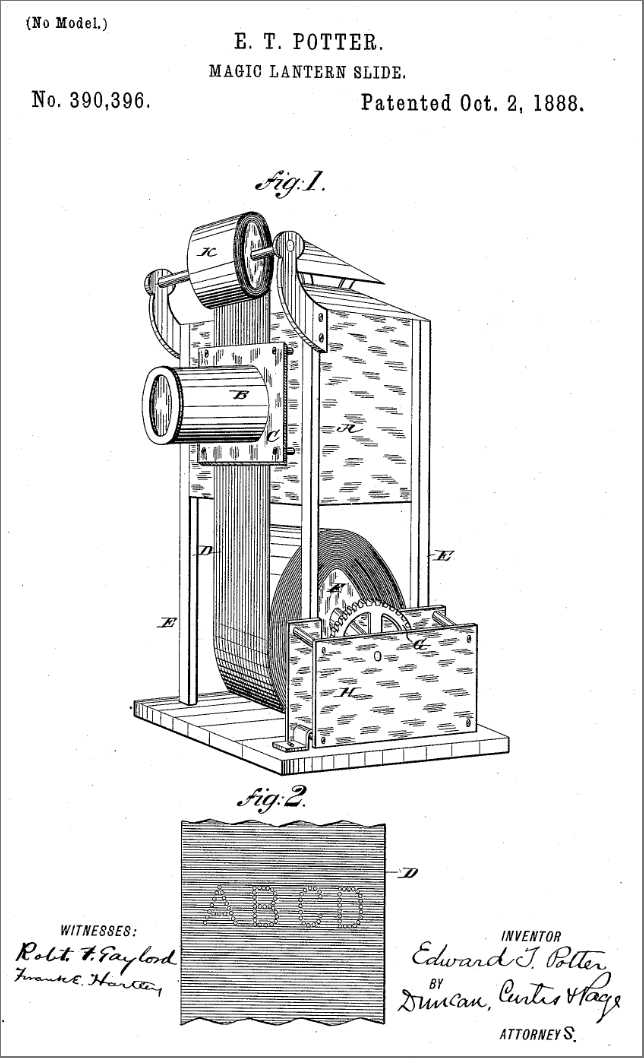

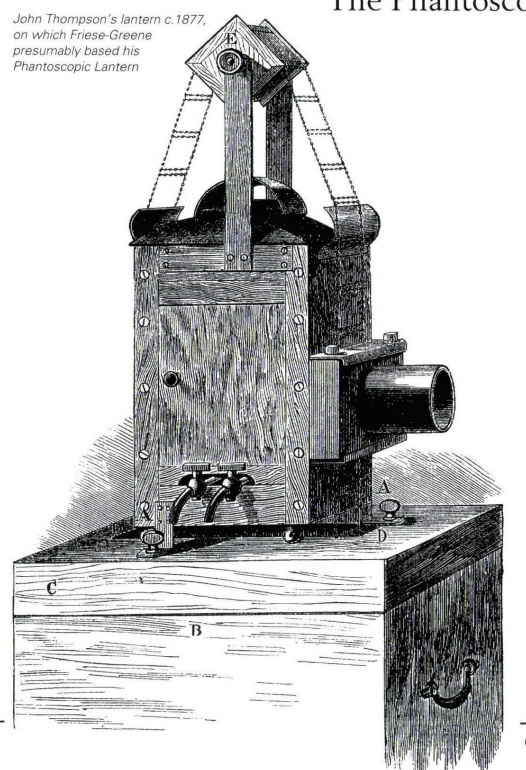

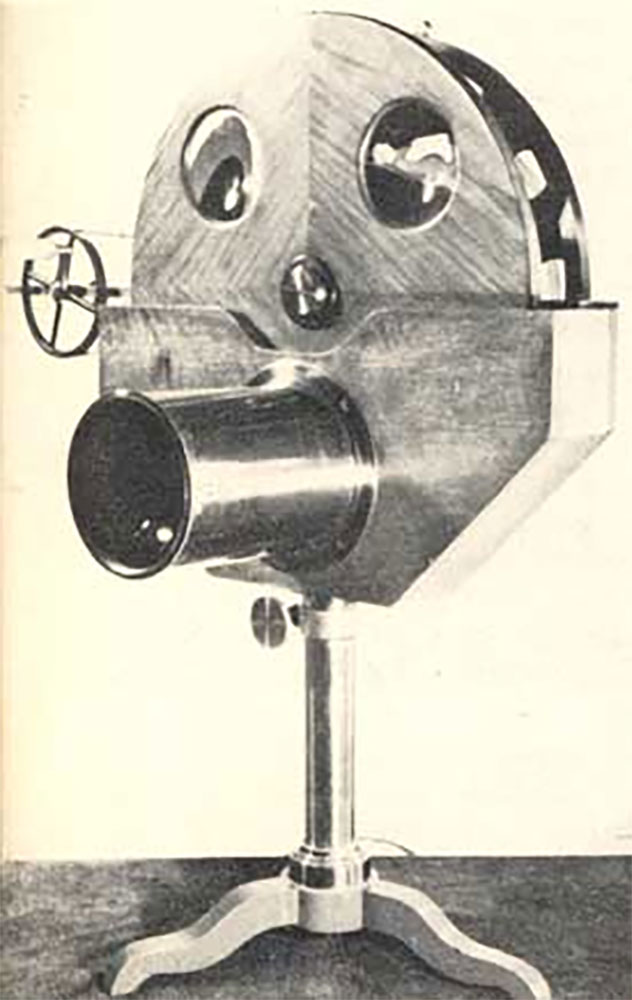

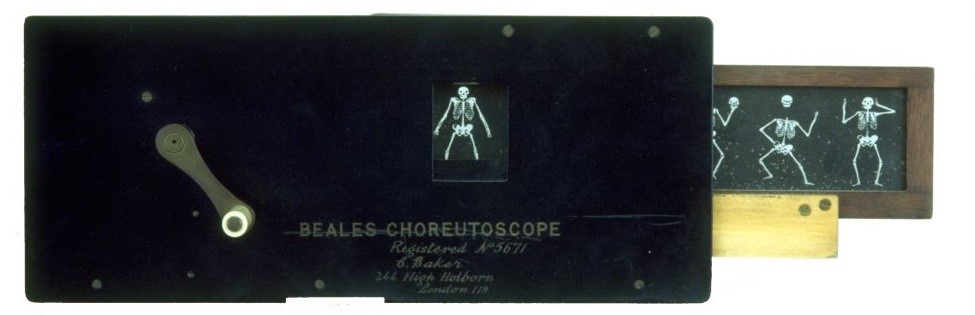

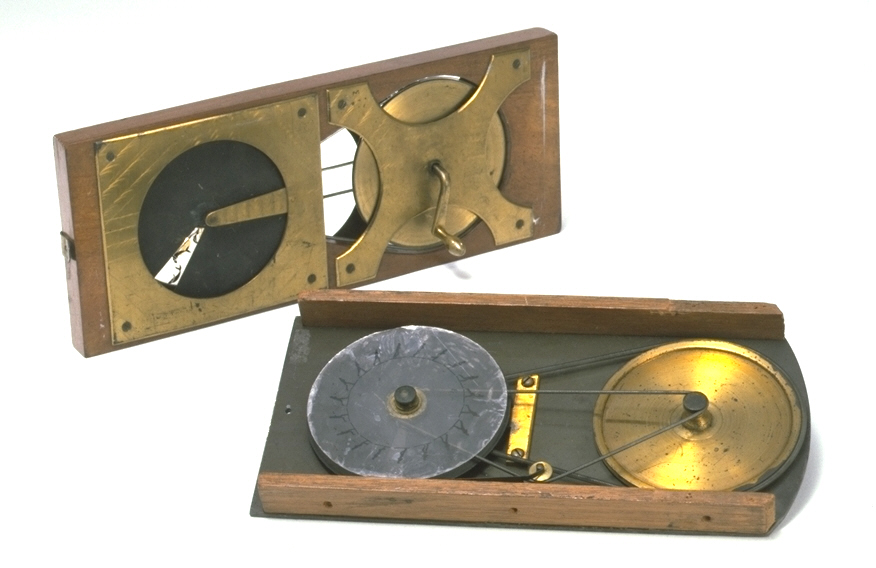

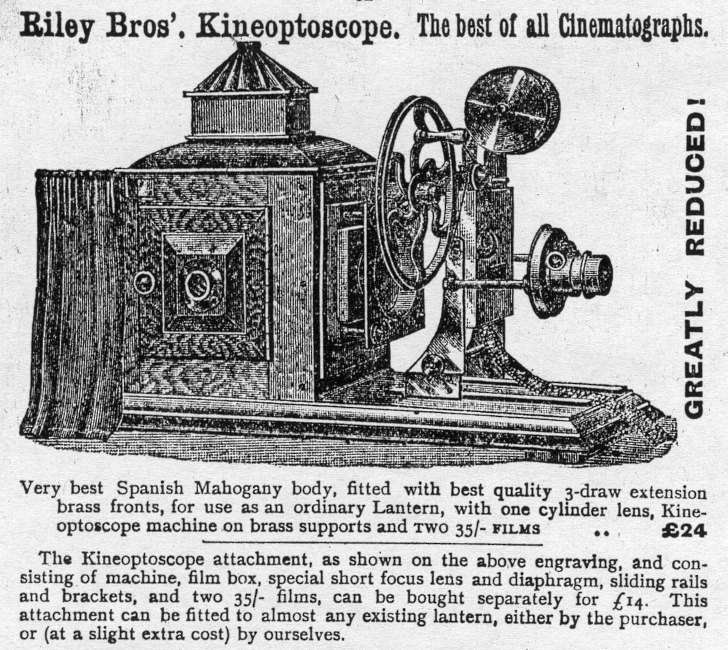

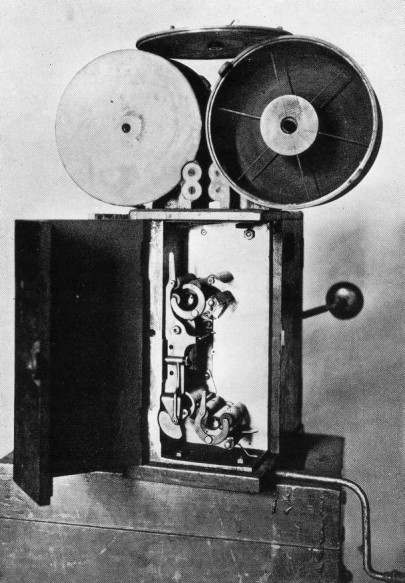

- 英国电器工程师塞西尔·雷(Cecil Wray)发明了“运动光学镜”(Kineoptoscope)

- 一种可安装在标准幻灯机幻灯片架前,通过爪式牵引进给胶片的设备,从而使普通幻灯机可以兼容电影胶片,类似设备在19世纪末-20世纪初有很多。

- 该专利由同城的莱利兄弟公司(Riley Brothers)于1896年购得并投入商业应用,使用35毫米胶片。

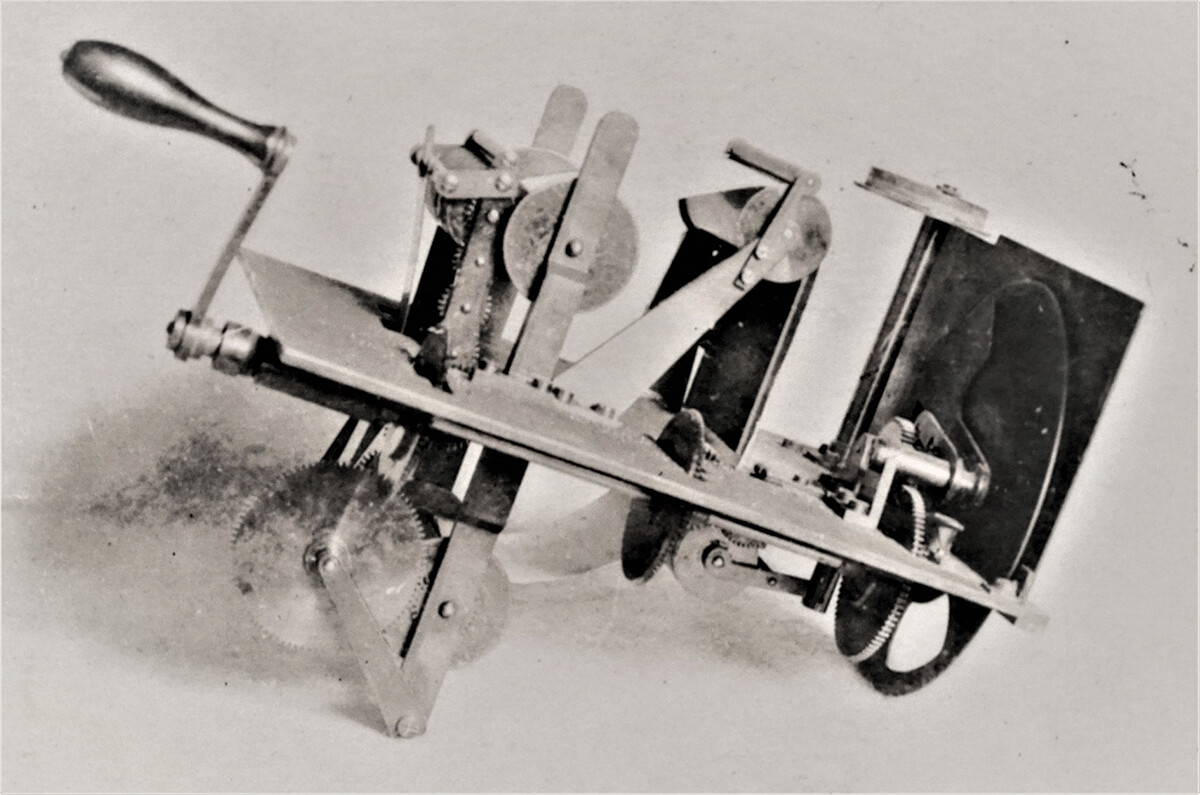

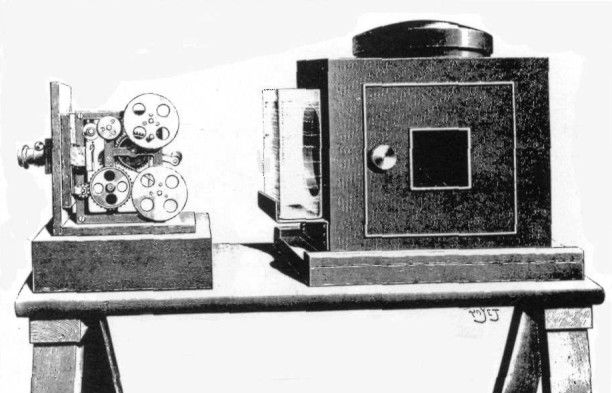

- 塞西尔·雷还和塞西尔·巴克斯特(Cecil William Baxter)开发了一种结构坚固的电影摄/投影机“B&W辛尼马托作图”(B & W Cinematograph),

- 据称“B & W Cinematograph”是首台进入日本市场的专业设备。

- 次年,他们和布拉德福德钟表匠约瑟夫·奥尔顿(Joseph Oulton)推出所谓的“完美辛尼马托作图”(Perfect Cinematograph)。

- 这台设备和之前的版本有有明显区别,更接近莱利运动光学镜。

- 其1899年广告宣称:"永不故障……可拍摄50英尺至半英里长的胶片……任何机型皆可轻松拍摄与放映"

- 雷和巴克斯特持续开发相关设备,也出售电影,曾代理乔治·梅里爱(George Méliès)的影片,但合作关系在1899年结束。雷开始独立经营,其广告语“In this Business we have led, others have followed”透露着自豪。

- Stephen Herbert. . (n.d.). Cecil Wray. Who's Who of Victorian Cinema. https://www.victorian-cinema.net/wray

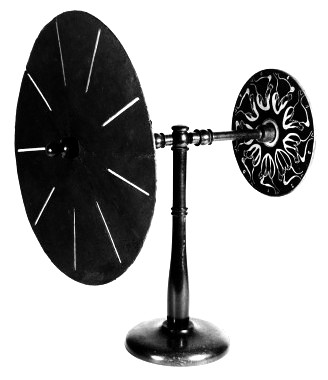

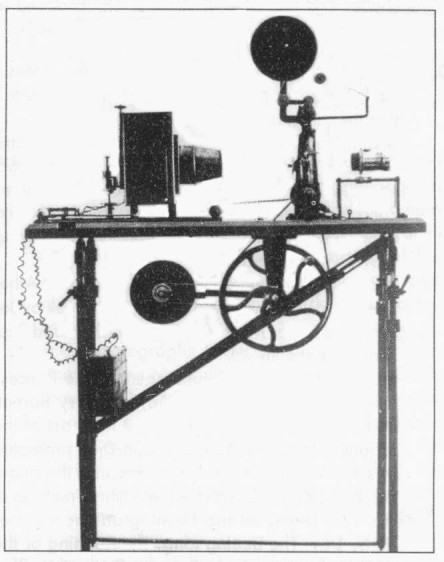

© Science Museum Group Collection

(Cecil Wray,1896版本)

- 乔治·德贝茨(George De Bedts)推出的电影摄/投影机(Kinetograph),其投影状态时光源与胶片间设有水箱冷却装置。

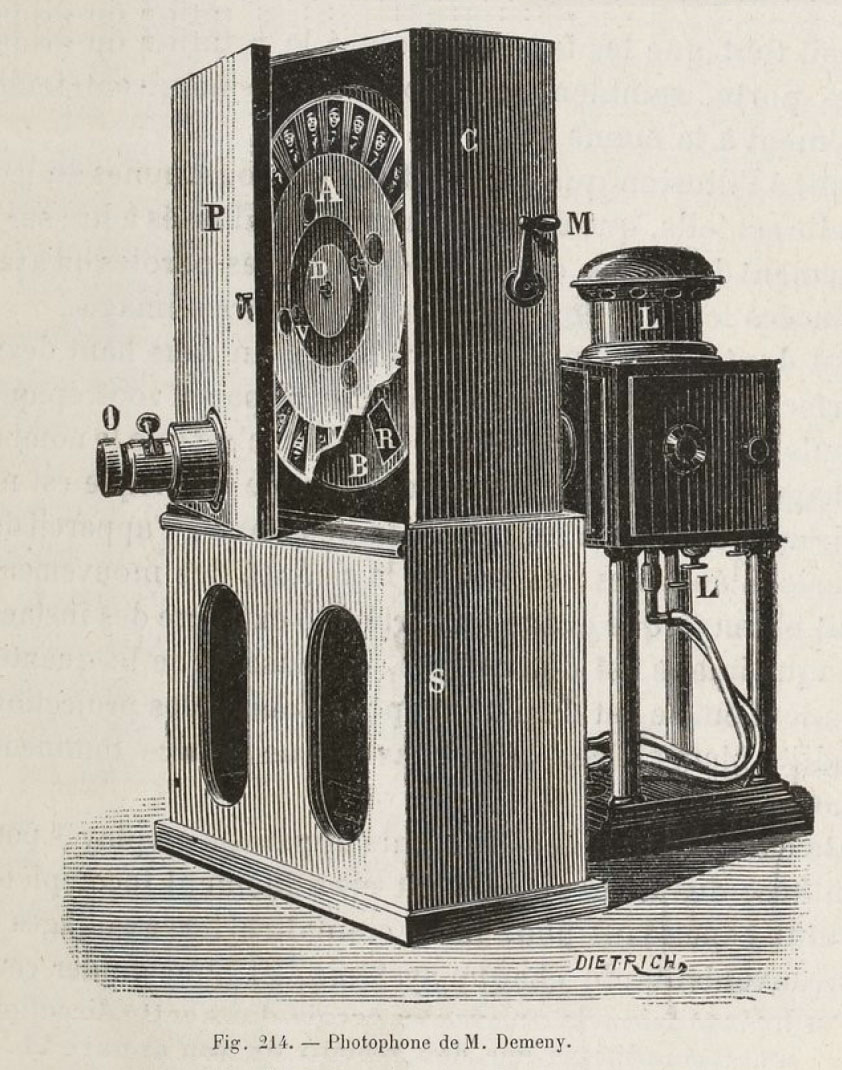

- 高蒙(Gaumont)开始销售法国发明家乔治·德梅尼(Georges Demenÿ,1850-1917)的电影机。

- 德梅尼的相机最初被称为“计时摄影”(Chronophotographe),

- 1896年开始在高蒙商业销售时被称为“生物作画”(Biographe),

- 击打式运动放映机,使用未打孔的58/60毫米胶片。

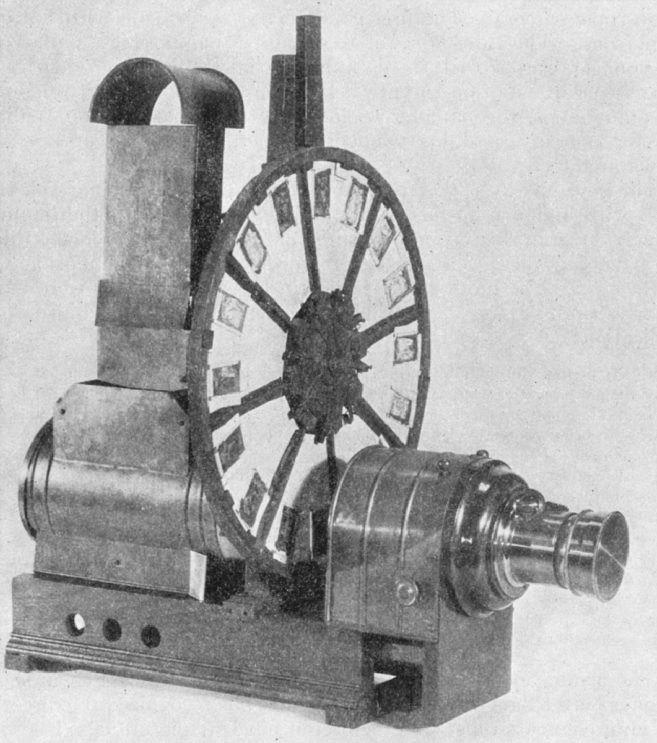

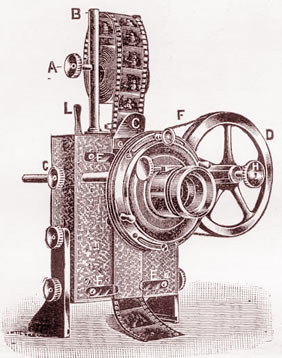

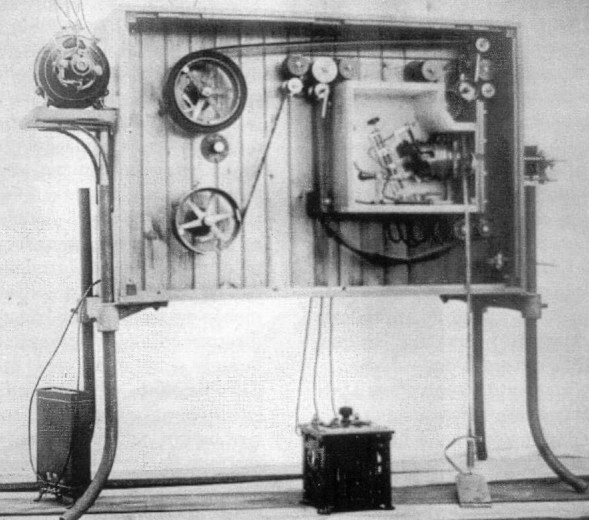

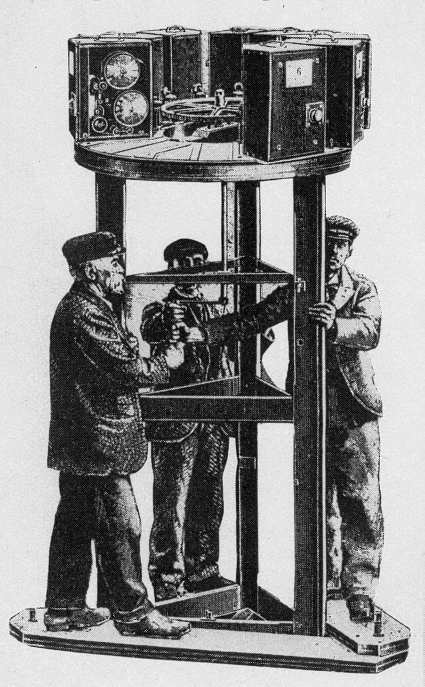

- 迪克森和卡斯勒(Herman Casler)推出他们的“生物作图投影机”(Biograph projector)。

- 提供了比维他镜更好的图像质量,很快成为电影业的领头羊,在世界各地拥有子公司。

- 使用68/70 毫米胶卷,间歇性胶片运动是由摩擦辊实现的。

- 卡斯勒也推出了使用68/70 毫米胶卷的电影摄影机“妙它图像”(Mutagraph)。

- 英国光学仪器生产商阿尔弗雷德·温奇(Alfred Wrench)申请了一台电影投影设备专利。

- 基于棘轮和棘爪,具有新颖的链轮间歇运动,小巧、安静且画面稳定,更重要的是售价便宜。

- 次年,它取代了卢米埃在伦敦莱斯特广场帝国剧院的机器。

- 温奇后来还发明并推出了多款电影机,也制作过电影,但影片似乎已经全部被历史淹没。

- Herbert S & McKernan L. Alfred Wrench. Who's Who of Victorian Cinema. https://www.victorian-cinema.net/wrench

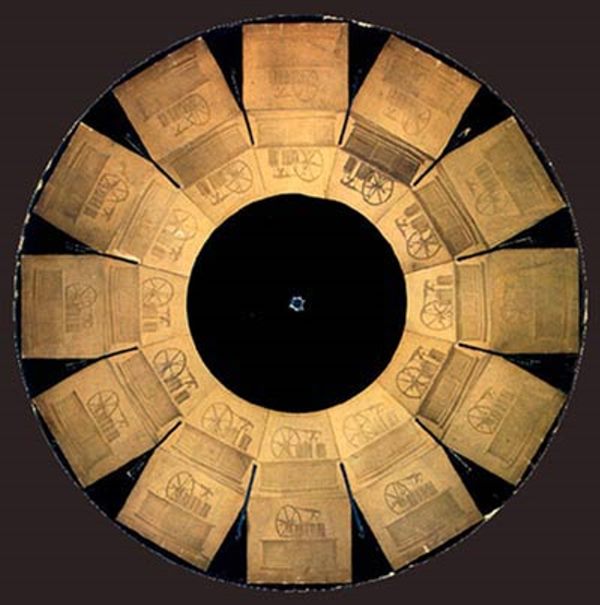

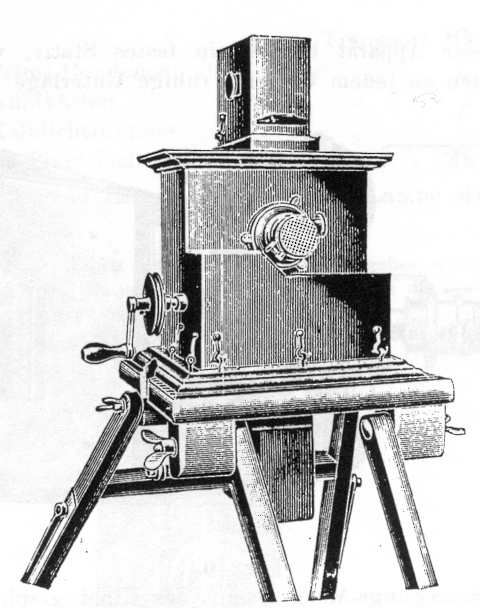

© Hendricks Collection/Smithsonian Institution

(Alfred Wrench,1898 版本)

- 阿玛特把“幻影镜”专利卖给了肯尼托视镜公司,后者的附带条件是将其宣传为“爱迪生的一项新发明”,命名为“维他镜”(Vitascope),并赶在卢米埃电影机登陆美国之前在纽约发布公映。

- 尽管这场首映马上就受到了批评家的关注,维他镜的展映在美国各地依然迅速推行。

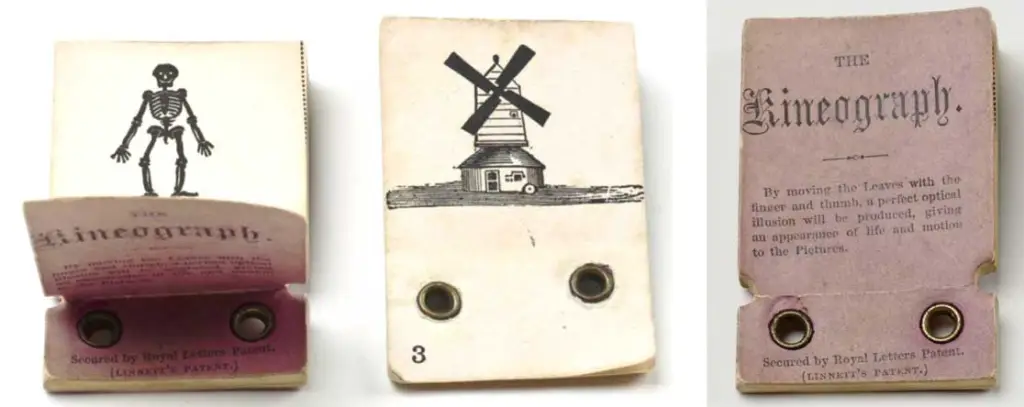

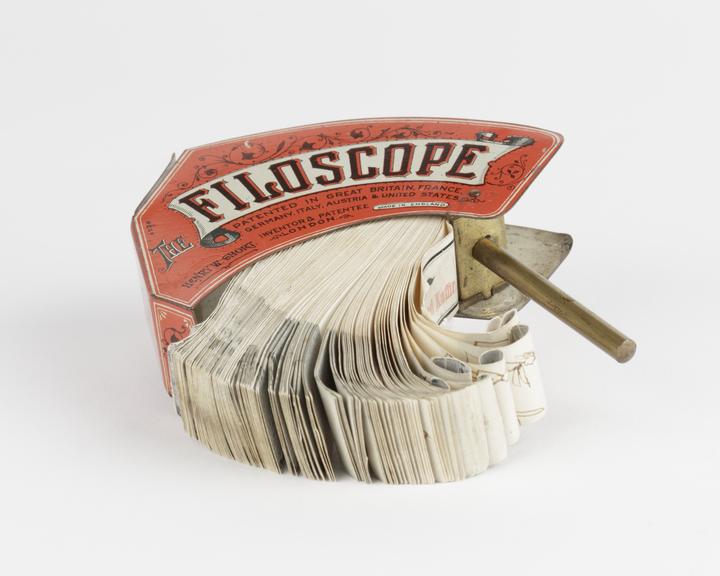

- 这只是爱迪生争夺市场的权宜之计,他意识到自己的肯尼托视镜已经失去商业竞争力,向上无法与电影投影机相比,向下又有更廉价、更方便的手翻书变体“妙透镜”等设备,维他镜正好填充爱迪生公司的空白期。

- 11月,爱迪生公司委托开发了自己的电影投影机“投影镜”(Projectoscope,Projecting Kinetoscope),维他镜随即退出市场。

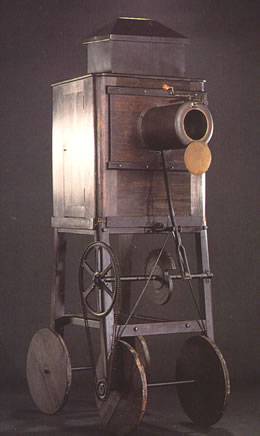

- 爱德华·阿梅特(Edward Amet)推出便携式35毫米胶片电影放映机“麦格尼视镜”(Magniscope),深受巡回演出者的喜爱。

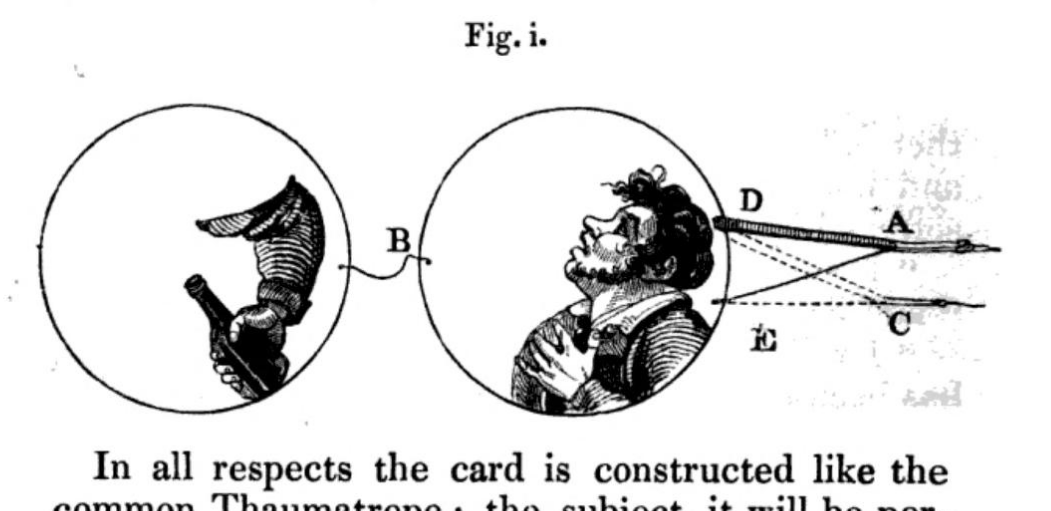

- 发明家、电影大亨奥斯卡·梅斯特(Oskar Messter)开发了他的第一台电影投影仪“奇观记录仪”(Thaumatographe),随后引入马耳他十字装置使胶片实现间歇式运动。

- 年底,他在柏林开办电影院,并开始进入电影制作行业。

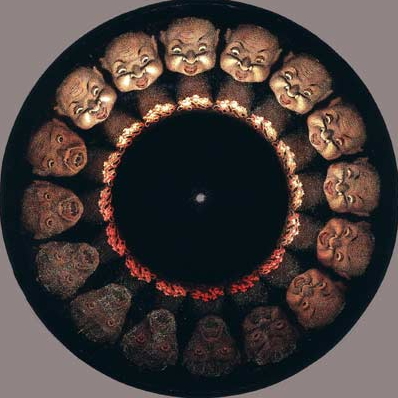

© American Museum of the Moving Image

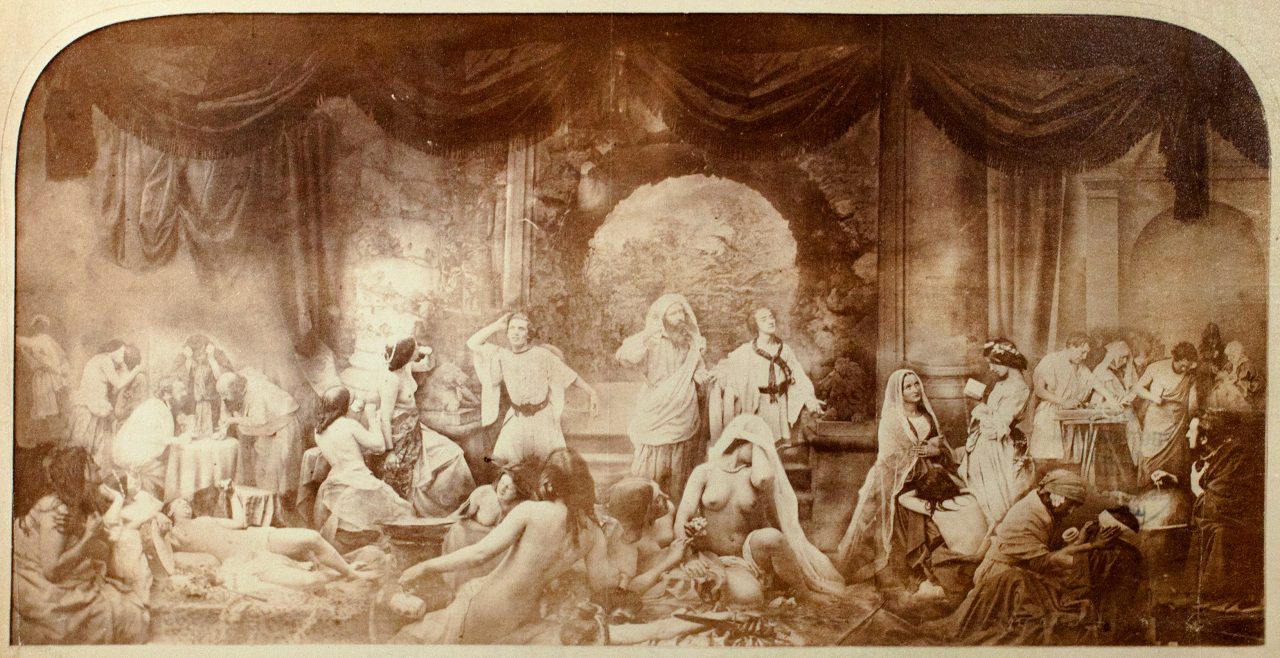

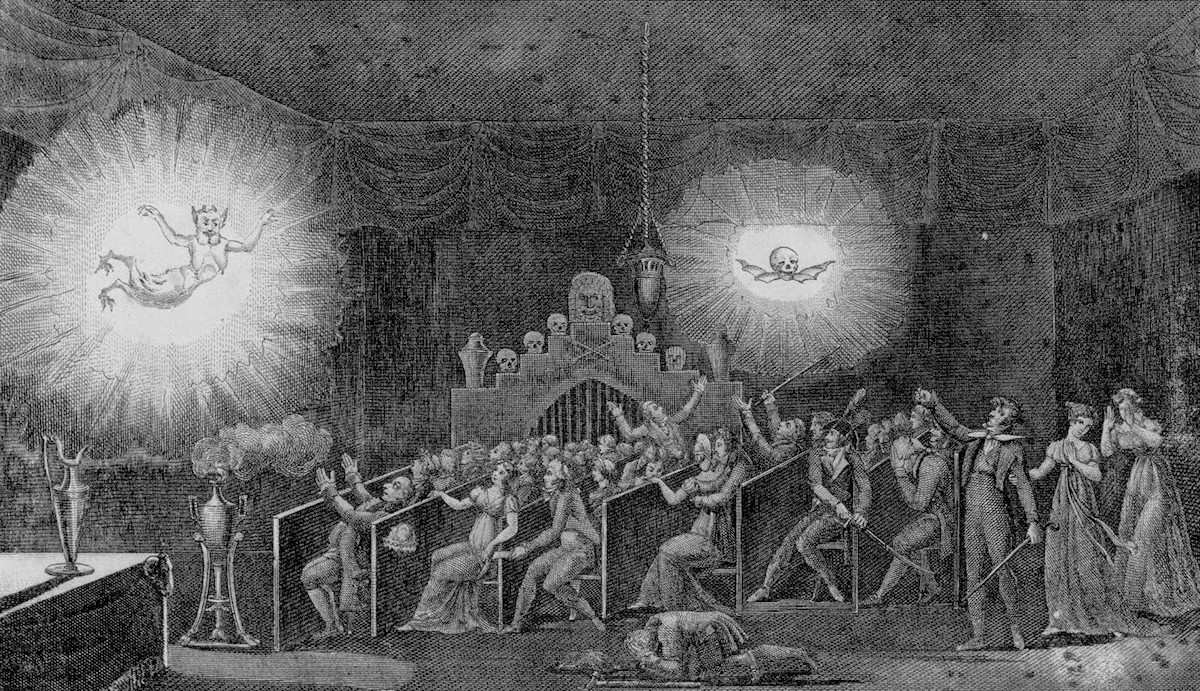

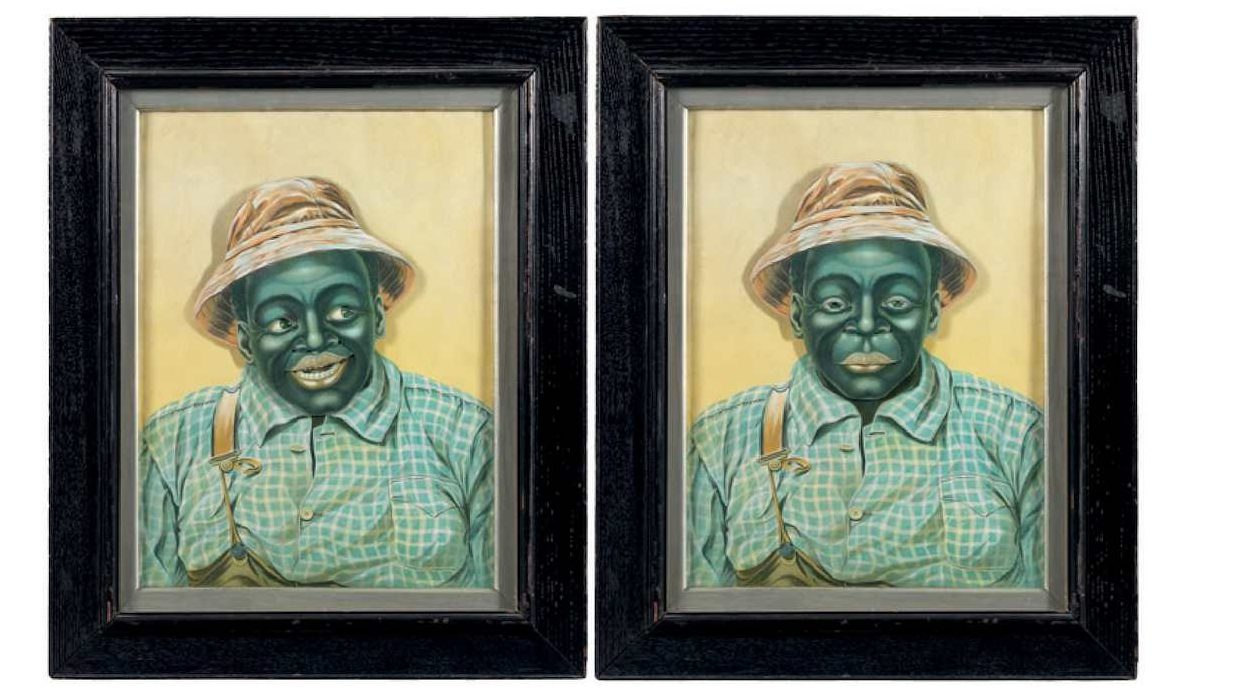

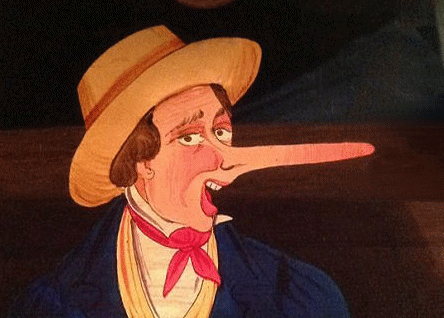

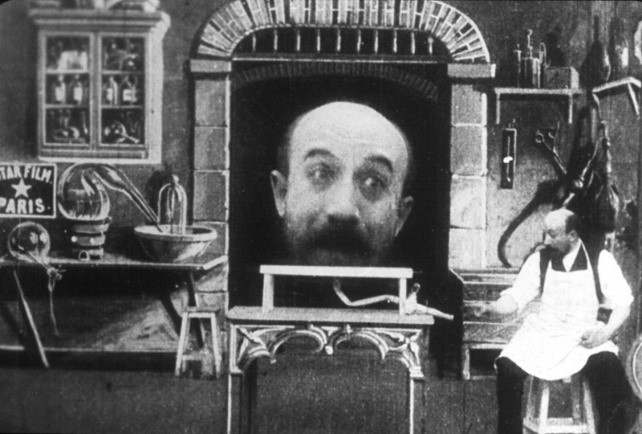

- 在早期电影先驱中,梅里爱在魔术方面的经验和喜爱,让其理所当然地成为了“电影特效”和“视效动画”的鼻祖。他把电影从一种科学发明,变成了一种艺术创作,把奇幻性、叙事性,角色创造和戏剧表演这些艺术元素置入电影。

- 4月,梅里爱如愿从保罗那里购买到了一台电影放映机,以及保罗和爱迪生公司出售的几部短片,开始在他的剧院放映电影。他的剧院是从前文提及的法国魔术师胡丁手上购买的,包括其首席机械师和一些员工,而梅里爱本身也是一名博学的艺术家,他们很快便把买来的电影放映机改装成电影摄影机,甚至自己摸索出胶卷冲印的方法。

- 5月,梅里爱开始拍摄他的首部电影,8月开始在剧院播放。

- 9月,为他们的电影摄/投影机“肯尼托作图罗伯特-胡丁”(Kinétographe Robert-Houdin)申请专利,

- 年底成立了“星空电影公司”(Star Film Company)。

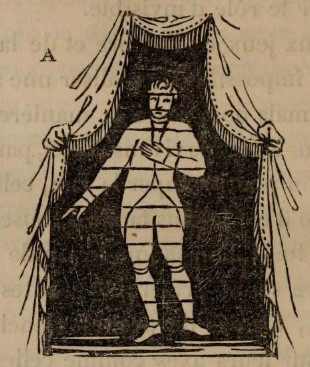

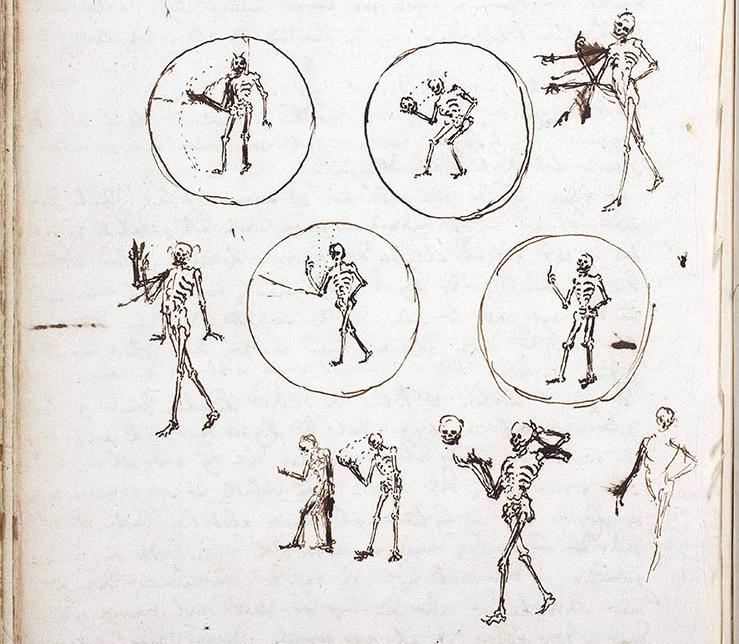

- 梅里爱在1896-1913年间执导了数百部电影短片,他把自己多年来的魔法经验搬进了电影。

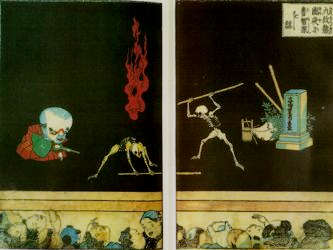

- 为了创造奇幻效果,梅里爱使用了分屏、叠加、叠化、慢镜头、多重曝光、拼接、手工上色等多种技术,把木偶、自动机、窥视秀、可动书、幻灯动画、透景画、机械动画、微缩模型、幻影秀等前动画也引进到电影中。

- “定格替换”特效的推广者,其作品经常使用该技术表现各种变形魔法、虚拟传送等。

- 他被认为是第一个使用“布景”的人,还建造了一个有玻璃屋顶、活动墙壁和镜子的摄影棚,

- “接景画”(Matte Painting)的早期探索者,利用绘画的布景替代实际布景,需要根据实际需求绘画照片级逼真的、或风格化的背景画,不仅可以大幅降低制作成本,也善于表现奇幻场景,至今仍是影视动画制作的常用技术之一。

- “水下特效”的先驱之一,通过玻璃缸模拟水底效果,如今部分水底拍摄依然采用此技术。

- 他使用绘画好的角色、场景或道具素材,然后用定格动画技术逐帧拍摄,后被称为“纸偶定格动画”,如今在数字动画时代仍经常使用。

- 他为电影制作所绘画的一些画稿,被认为是后来“故事板”的早期版本。

- 然而,梅里爱的真实故事中没有魔法,经营不善和战争让他变得身无分文,虽然晚年被重新发现,但并没有因此而改变什么。他的幻想世界需要更先进的动画技术来实现,而这需要人类文明的整体前进。

- 电影先驱西格蒙·卢宾(Siegmund Lubin)在费城正式开始了他的电影事业,在1896-1916年间为世界带来了约5000部电影。

- 尽管他是早期“翻拍”电影的典型实践者,但也被认为是最早推动电影商业化的先驱之一,他制造和推销的廉价设备吸引了很多小企业家加入电影行业。

- 卢宾的电影摄影机“奇迹”(Marvel)引入了转速表,帮助摄影师更直观地控制摇柄以保持帧速率,但卢宾没有注册相关专利。

- Eckhardt J. P. (1997). The King of the Movies: Film Pioneer Siegmund Lubin. London: Fairleigh Dickinson Univ Press, 90-92.

- 法国电影先驱爱丽丝·盖伊-布拉切(Alice Guy-Blaché)开始执导电影,

- 成为世界上首位女性电影制作人,

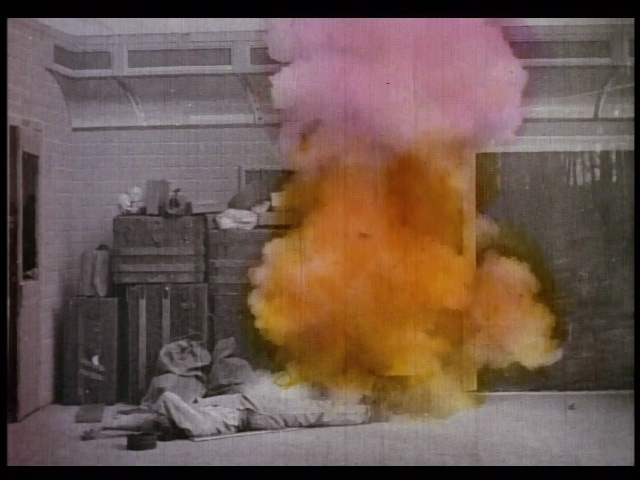

- 后来她搬到美国,继续尝试了很多创新的电影特摄和特效技术,包括特写镜头、反应镜头、双重曝光、倒拍、火药特效、训练动物表演、让月亮微笑等。

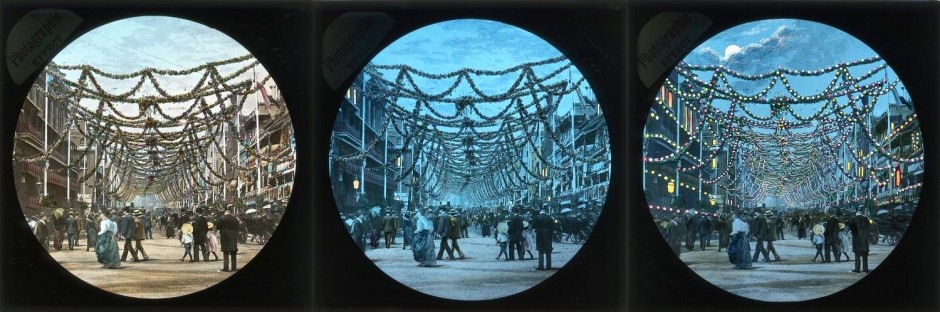

- 保罗和德梅尼都已经开始使用手工着色技术制作彩色电影,当年使用的胶片多数只有35毫米宽,需用使用很细的笔和半透明颜料直接在胶片上逐帧着色,这显然是一个痛苦且枯燥的过程,但直到1930年代依然被使用。

- 色彩技术“调谐”(Toning):一种把正片乳剂中的银转化为别的有色金属化合物的色彩技术也开始应用于电影摄影,早期只能替换成一种色调,后来和模板彩印技术结合可以表现好几种颜色,虽然其色彩在理论上不及手工上色丰富,但操作效率高很多,该技术也一直使用到1930年代。

- 色彩技术“调色”(Tinting):一种染色明胶的色彩电影技术。需将正片按场景逐一切割后浸入不同染料浴中,经染色处理后再重新拼接。

© National Science and Media Museum Bradford

© BFI National Archive

图源:Timeline of Historical Film Colors

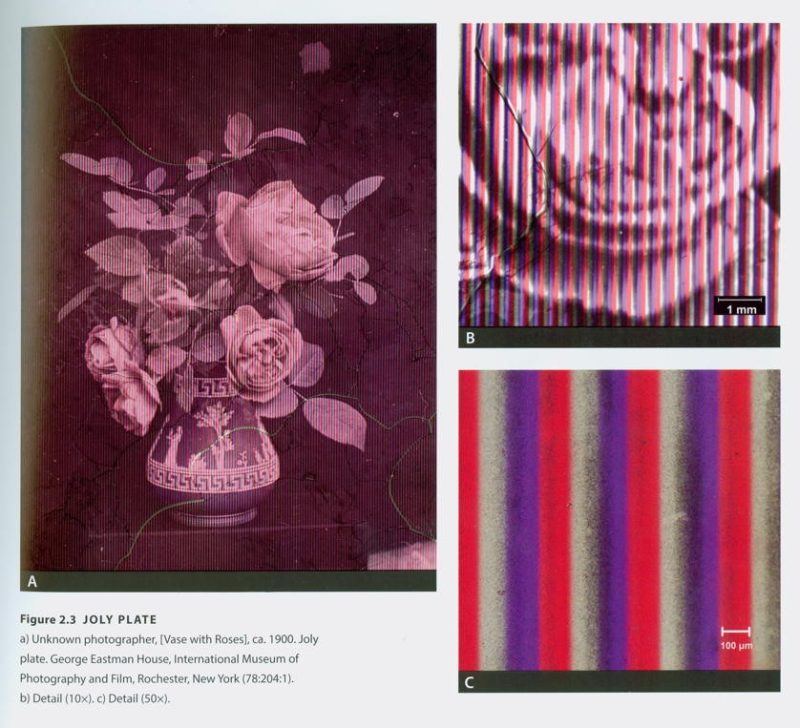

- 化学家、摄影师拉斐尔·李泽冈(Raphael E. Liesegang)发表了关于使用透镜状屏幕实现彩色电影的理论,但短期内还难以实现。

- Liesegang, Raphael Eduard. (1896). Von der zukünftigen Photographie. Ein neues Prinzip der Farbenphotographie. Photographisches Archiv, 37, 249–251.

- 卢米埃兄弟开始把他们的电影往世界各地输出。

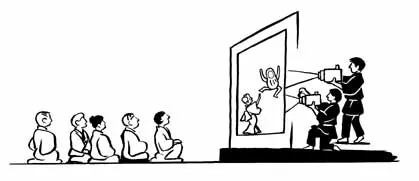

- 在1896年8月到达中国上海,被称为“西洋影戏”,这是我国现代电影史的开端。

1897:

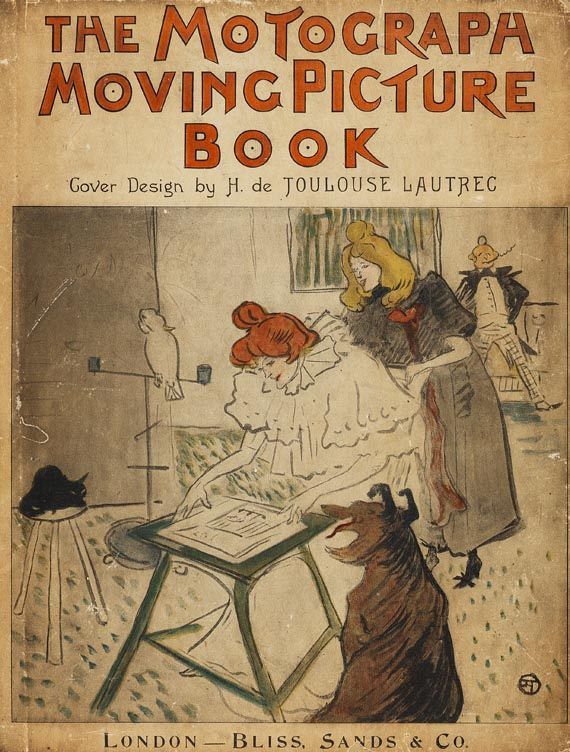

- 英国电影业创始人之一塞西尔·赫普沃思(Cecil M. Hepworth)出版了《动画摄影:电影摄影入门》(Animated photography : the ABC of the cinematography,1897)。

- 这是一本关于电影摄影技术的图书,因早期电影与动画术语混用而采用了含糊的标题,这种现象在19世纪末-20世纪初十分常见,甚至造成了文献查阅的困惑。

- Hepworth C. M. (1897). Animated photography : the ABC of the cinematography. London : Hazel, Watson, & Viney, ld.

- 电影先驱詹姆斯·布莱克顿(James S. Blackton)和艾伯特·史密斯(Albert E. Smith)在纽约创立了“维塔格拉夫工作室”(American Vitagraph Company)。

- 也称Vitagraph Studios,最初由J. Stuart Blackton 和Albert E. Smith于1897年创立,1925年被华纳兄弟收购。

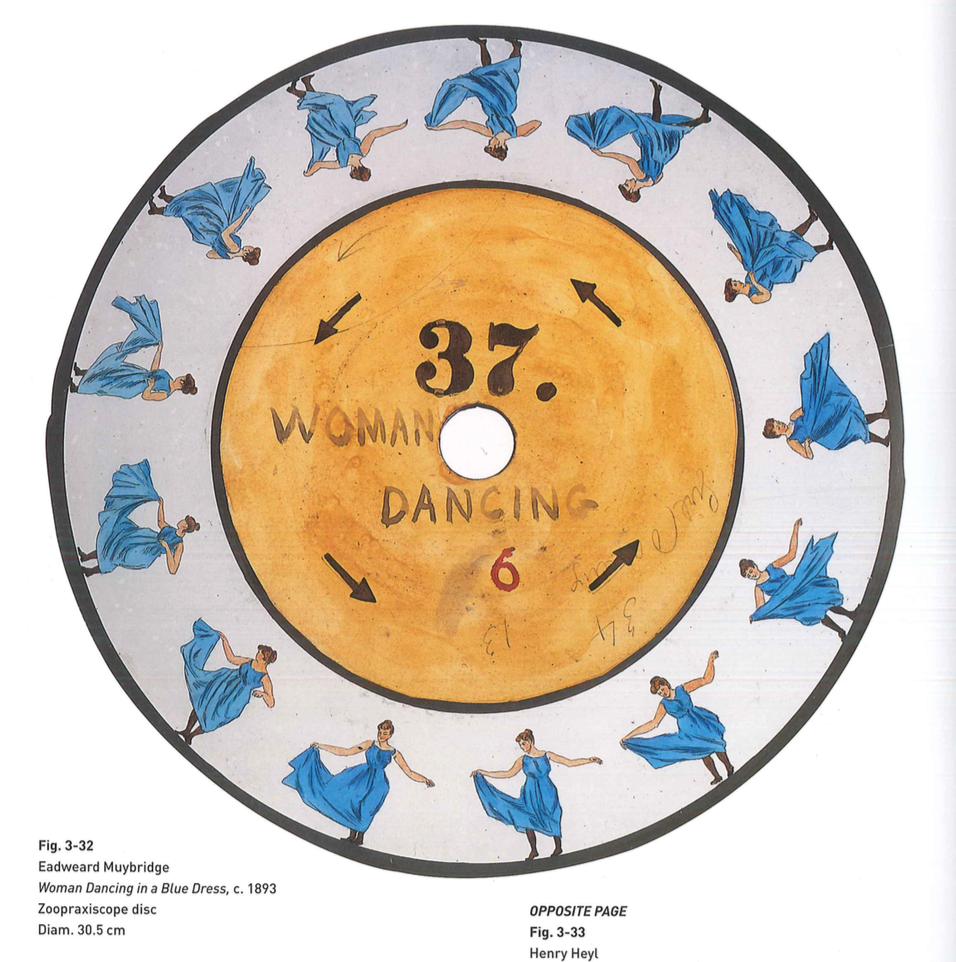

- 按照史密斯的说法,他和布莱克顿在1897或1898年用一套木制马戏团人偶和动物制作了世界上首部定格木偶动画电影短片《矮胖马戏团》(The Humpty Dumpty Circus,约1898),但原片已丢失,目前没有任何确凿的资料证明该动画的制作和发行时间。

- 《运动图像世界》(The Moving picture world)杂志在1908年10月介绍过一部同名的定格动画,形容动画材料是一些常见的马戏团木偶玩具,动作表演非常逼真、有趣,胶卷有885英尺长,还提及一些定格动画拍摄技术。但对制作成员仅提及底片是多布森(F. E. Dobson)为卡莱姆公司(Kalem Company)制作的。

- Kalem Company,由George Kleine等于1907年在美国纽约成立,1917年被Vitagraph Studios收购。

- Anonymous. (1908). Comments on Film Subjects. The Moving picture world. v.3 (1908:July-Dec.),339.

- 美国秒透镜和生物图像公司在伦敦建造了一个带有可拆卸玻璃墙的电影制作工作室,向太阳倾斜以获得最大的光线,还具有摇摆运动能力,以拍摄特殊运动效果。

- 发明家和电影先驱乔治·史密斯(George A. Smith)开始使用他发明的电影摄/投影机制作电影短片,

- 他是首批关注不同景别镜头使用的人之一,也是电影特效先驱。

- 保罗发明了带有摇摄云台装置的摄影机“辛尼马托作图摄影机2号”(Cinematograph Camera No.2),并拍摄了维多利亚女王的游行。

- 法国时任总统被指控在对圣彼得堡进行正式国事访问时没有向俄罗斯国旗致敬,摄影师在法庭上展示了一段当时拍摄的视频,清楚显示总统举帽致敬。

- 电影作为记录重要事件、甚至呈堂证据的特别功能开始彰显,而这正是此前所有动画技术都做不到的。

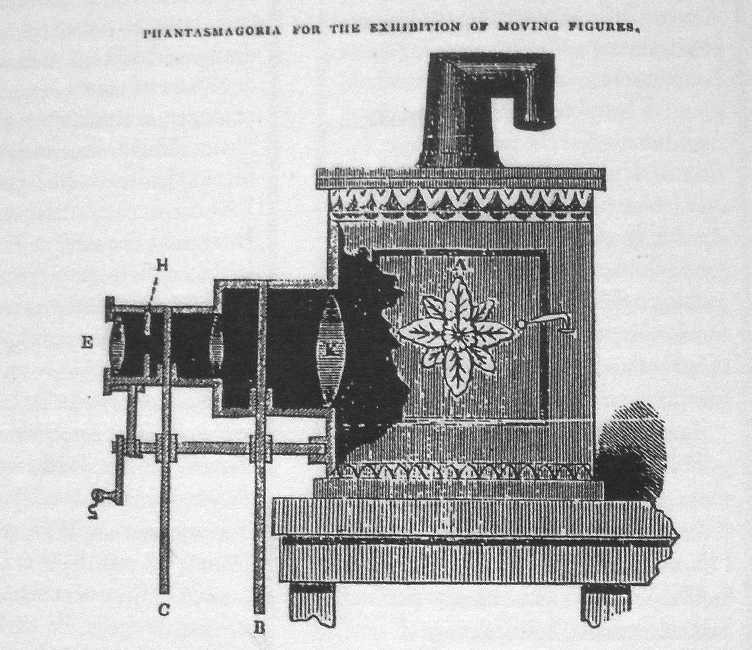

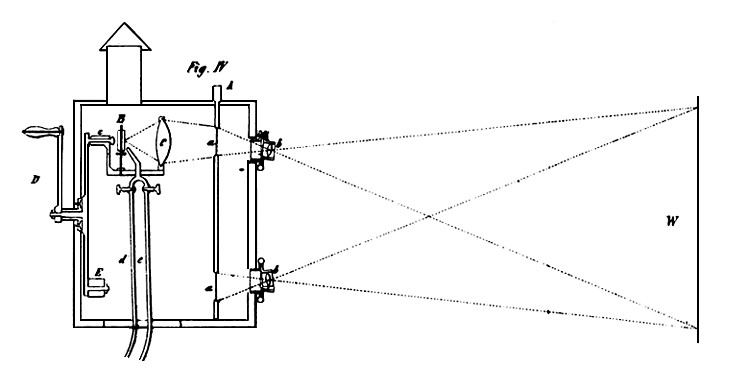

- 电影先驱查尔斯·厄本(Charles Urban)从美国移居英国,他委托沃尔特·艾萨克斯(Walter Isaacs)开发的电影投影机也取名“生物镜”(Bioscope)。

- 早期版本包含两个镜头,前置镜头用于投影电影胶片,内置镜头用于投影普通幻灯片,投影期间两者可无缝切换。

- 设备使用快速下拉打击机芯驱动赛璐璐胶卷,

- “Bioscope” 在动画、电影史中是一个很容易让人混淆的名词:

- 它最初是一本1812年出版的基督教书籍中附带的一个表盘,表示“人类生活的一般尺度”,

- 1895年被斯克拉达诺夫斯基用作他的电影投影机的名字,

- 1897年被厄本使用,

- 再后来,还有其他电影相关产品使用了该名词。

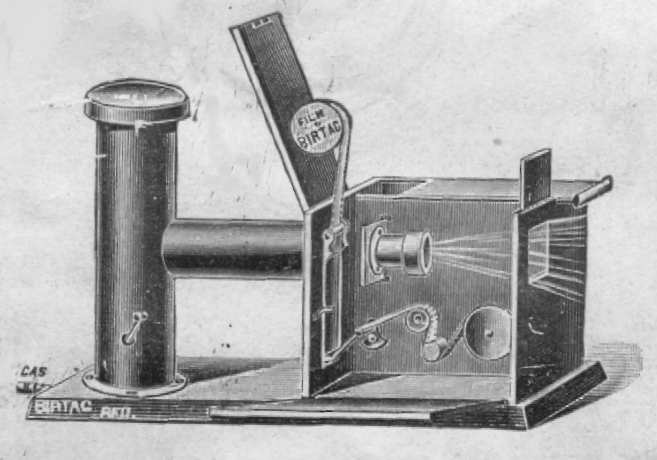

- 10月:伯特·艾克斯(Birt Acres)推出了针对业余摄影市场的“比塔克”(Birtac)相机,这是一种结合了照相和放映的17.5毫米设备。

- Birtac是一种真正的创新,微型化在技术和概念上都代表了显著的进步,但不幸的是,这种仪器只有有限的成功。阿克斯回到了35毫米电影制作(直到1900年),并回到了他在1897年7月建立的电影涂层、开发和印刷业务。阿克斯是一个严肃认真且追求完美的人,既聪明又富有创造力,比大多数同时代人更致力于电影的未来;但他可能在性格上不适合作为企业家生活。尽管直到去世都与电影业有关联,但他的晚年在经济上没有成功,于1909年和1911年两度破产。

- Birt Acres(n.d.). Who's Who of Victorian Cinema. https://www.victorian-cinema.net/acres

- 英国发明家及制造商罗伯特·比尔德(Robert Beard)推出了“比尔德电影放映机”(Beard Cinematograph)。

- 配备马耳他十字机构,该系列产品持续生产至20世纪。

- Robert Royou Beard. (2008). Who's Who of Victorian Cinema. https://www.victorian-cinema.net/beard

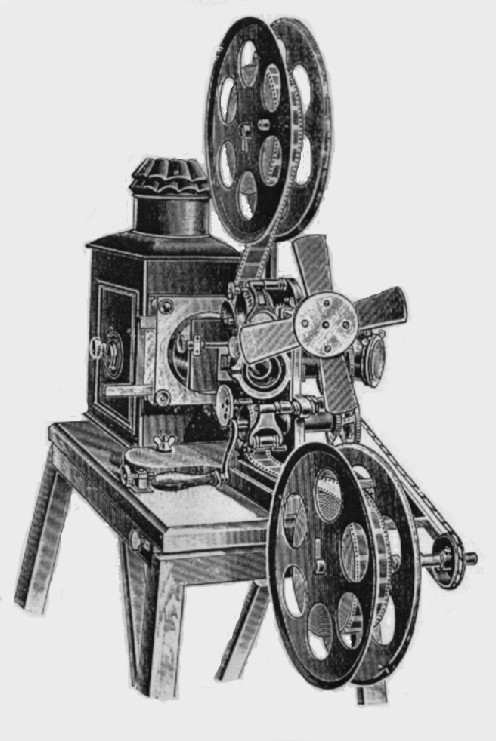

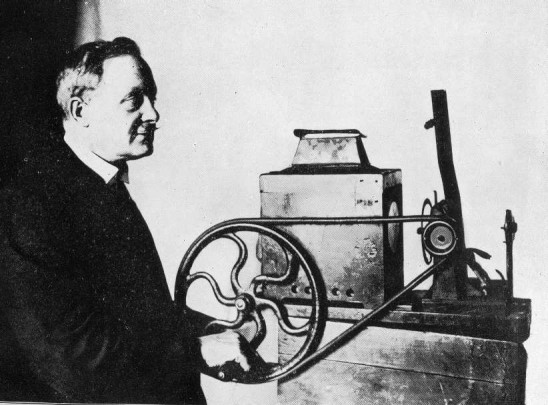

(Warwick Bioscope,c1900版)

插图描绘的是其投影状态

威尔·戴(Will Day) 操作(c1930)

- 工程师阿尔弗雷德·达令(Alfred Darling)与阿尔弗雷德·温奇一起发明了带有可变快门的爪式电影摄像机。

- Barnes J. (n.d.). https://www.victorian-cinema.net/darling

- 6月22日,理查德·阿普尔顿(Richard James Appleton)作出一个大胆的计划:白天在伦敦拍摄维多利亚女王的禧年游行过程,当晚即在布拉德福德进行放映。

- 为实现这一目标,他将一节铁路车厢改造为暗室。

- 这项突破性尝试在当时堪称非凡成就,它完美展示了电影作为记录和传播时事新闻的强大魅力。

- 据记载,活动周期间有25万名观众在阿普尔顿大楼旁搭建的巨幕上观看了影片。

- Richard J. Appleton. (2017). Who's Who of Victorian Cinema. https://www.victorian-cinema.net/appleton

- 巴黎慈善集市发生了严重火灾,造成100多人死亡,事件被归咎于电影放映机,尽管火灾事实上发生在电影放映结束后,放映人员正在投影幻灯片之时对乙醚灯操作不当引起的。

- 但电影放映机的危险性,尤其是赛璐璐胶卷的易燃问题开始被高度关注。

1898年

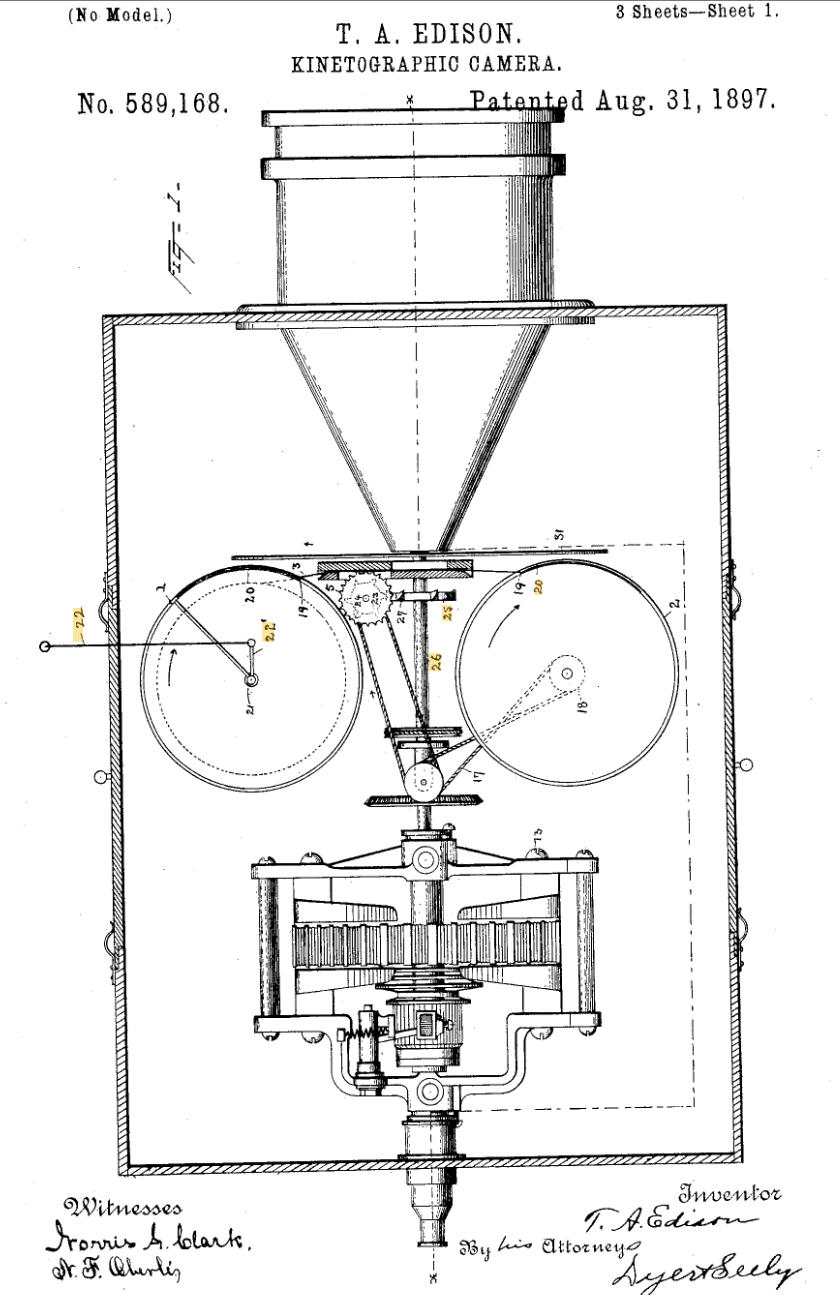

- 爱迪生起诉迪克森、卢宾等其他早期电影先驱和相关公司,声称自己是电影摄影的第一兼唯一发明者,有权获得使用这一过程的版税,从而展开长达10年的法律和商业竞争。

- 有趣的是,这些最初的“敌人”们后来又联手合作,一起垄断和打压其他新生的电影制片人,却又成就了如今的好莱坞,这是一个复杂的故事,体现了技术专利对电影产业发展的重要性。有兴趣的朋友可以阅读一下彼得·博格达诺维奇(Peter Bogdanovich)的《谁是魔鬼的缔造者?》(Who the Devil Made It,1971)。

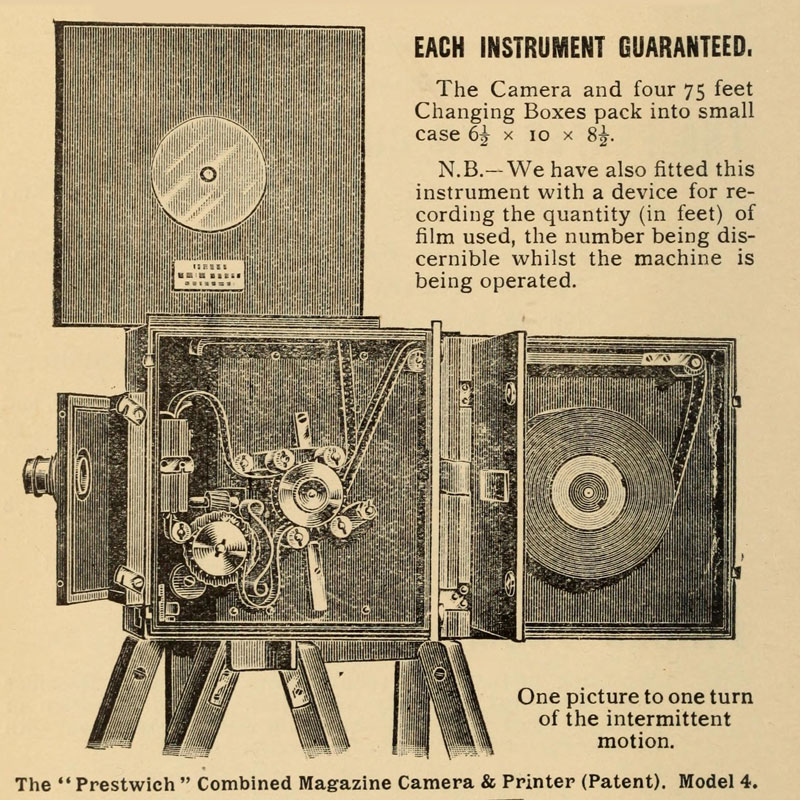

- 工程师约翰·普雷斯特维奇(John A. Prestwich)发明了一款可容纳约122米胶卷的电影摄影机“模型4”(Model 4),是首批包含可拆卸胶卷暗盒的电影摄影机。

- Prestwich J. 动画摄影和光学投影设备的改进: 英国专利17831[P]. 1899-6-24.

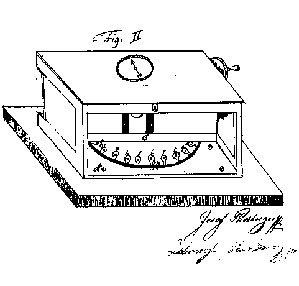

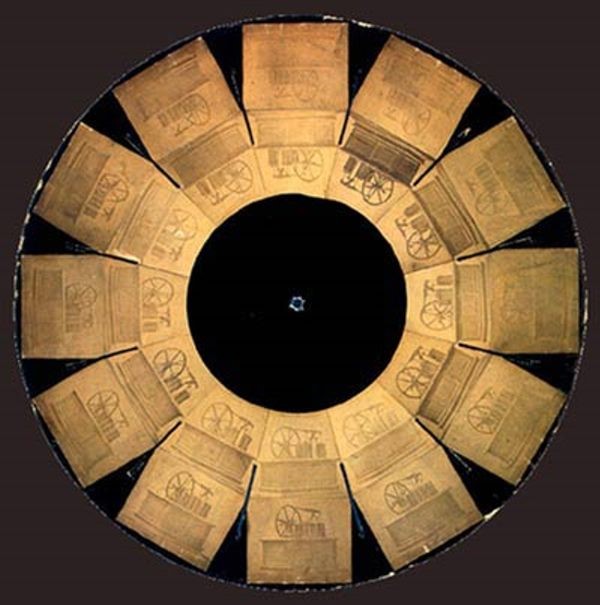

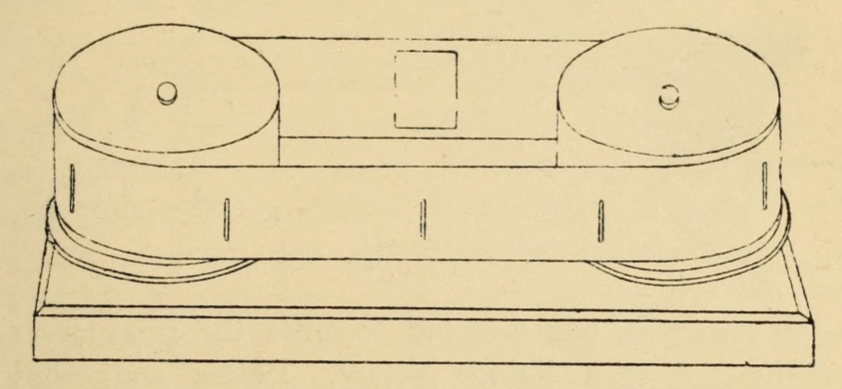

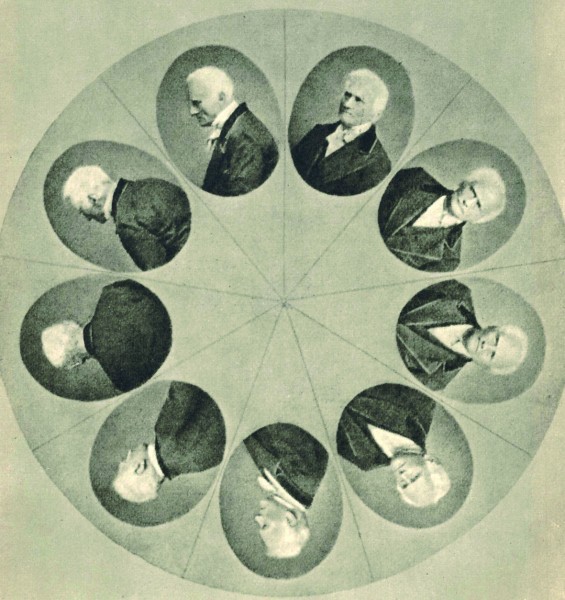

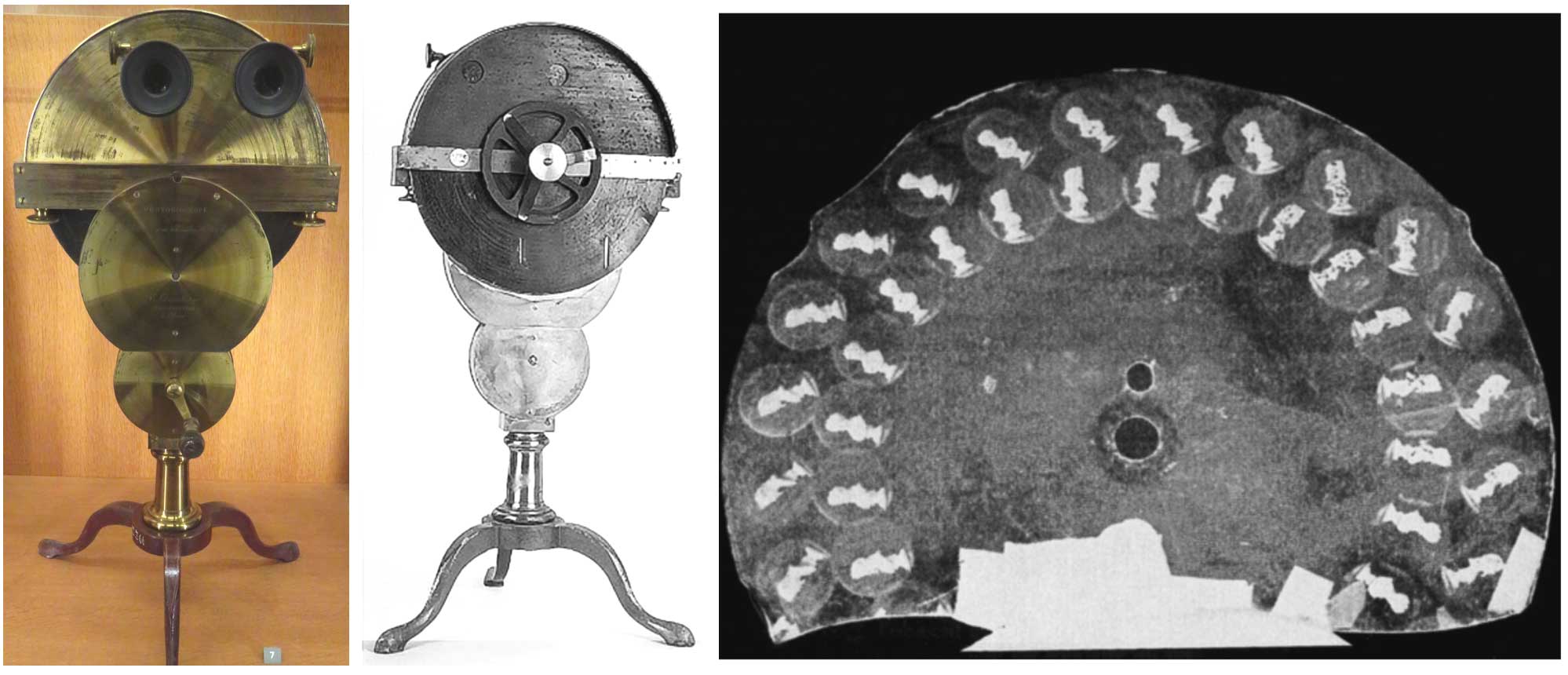

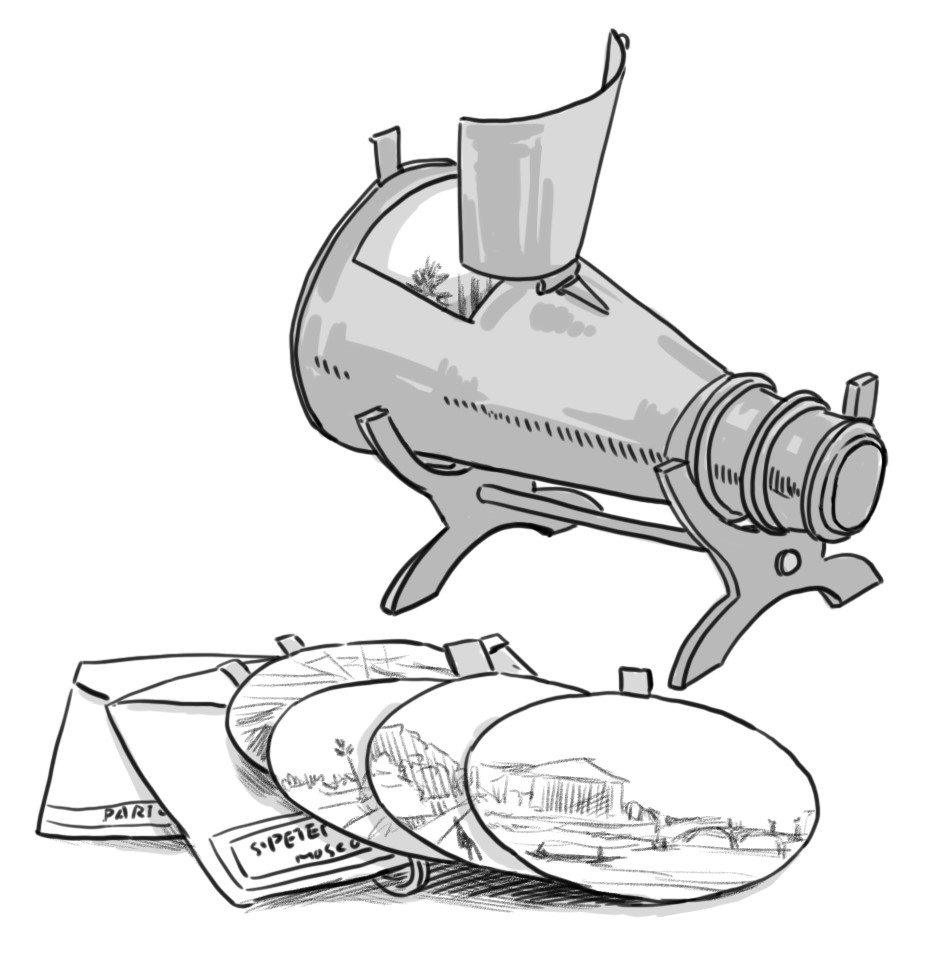

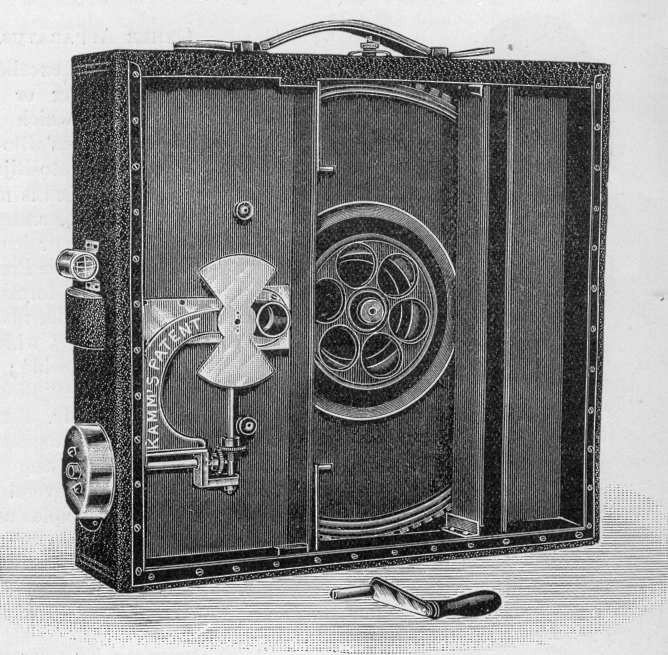

- 德国工程师伦纳德·卡姆(Leonard U. Kamm)设计了一款微型图像玻璃转盘式电影摄影/放影机“卡马托格拉夫”(Kammatograph),

- 1898年获专利,使用可容纳500张照片的12英寸(约30厘米)转盘,但已不可能和胶卷式电影机竞争。

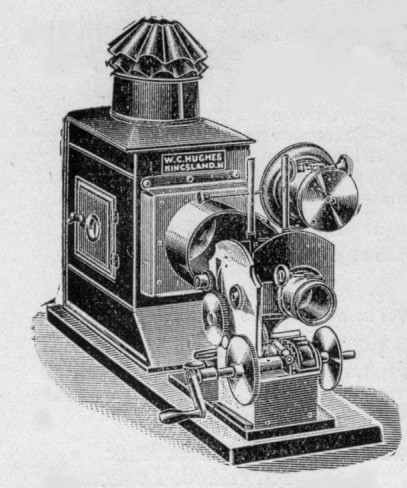

- 英国光学仪器商兼幻灯制造商威廉·休斯(William Charles Hughes)推出“照片转描”(Photo-Rotoscope)投影机,带有击打器运动。

(霍普伍德,1899)

- 弗莱斯-格林在伦敦演示了第一个真正的自然彩色电影摄影过程,随后陆续开发出4种不同的色彩电影方案,尽管全部都因不同的缺陷而无法商用,但其经验成为后续类似实验的基础。

- Nowotny, Robert A. (1983). The Way of all Flesh Tones. A History of Color Motion Picture Processes, 1895-1929. New York: Garland Pub., 27.

- 威廉·戴维森(William N. L. Davidson)在1898-1906年间也持续探索一种可行的色彩电影技术,并申请了一些专利,虽最终未能成功,但也为后续研究提供了参考。

- 弗莱斯-格林和戴维森的方法都基于色彩叠加原理。

- 纽伦堡的幻灯制造商开始销售兼容普通幻灯片和胶卷的两用投影仪器。

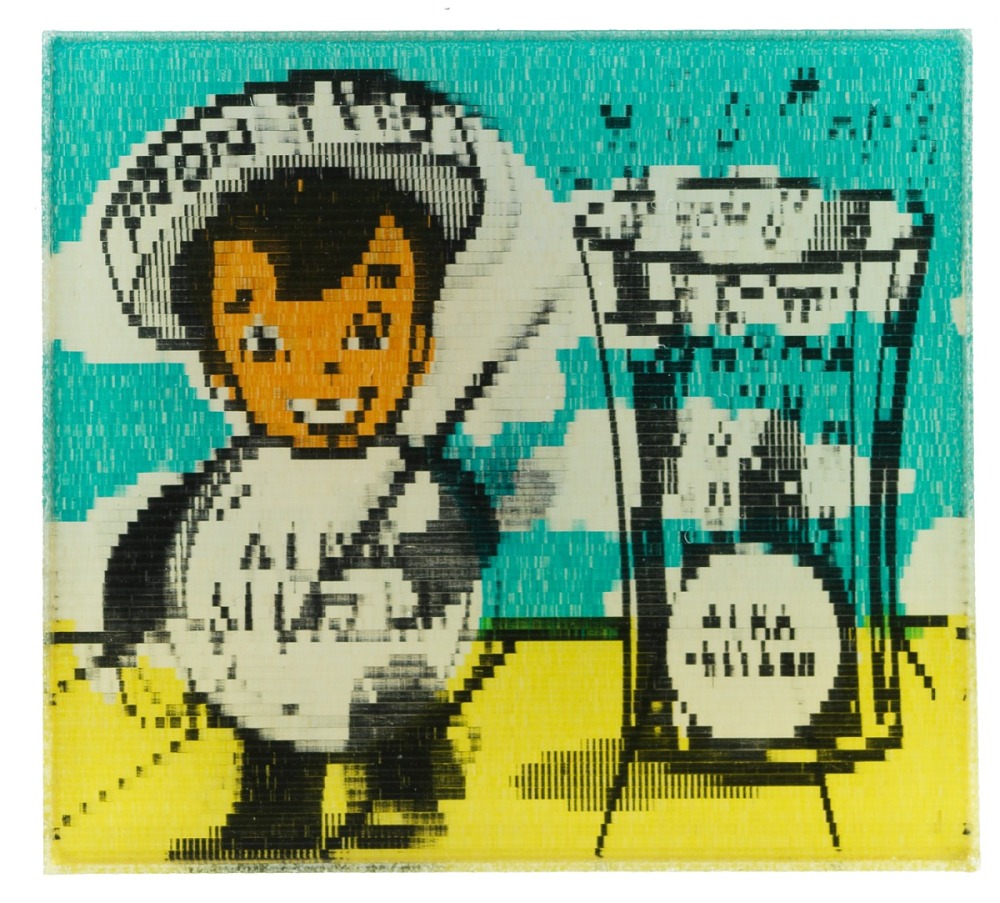

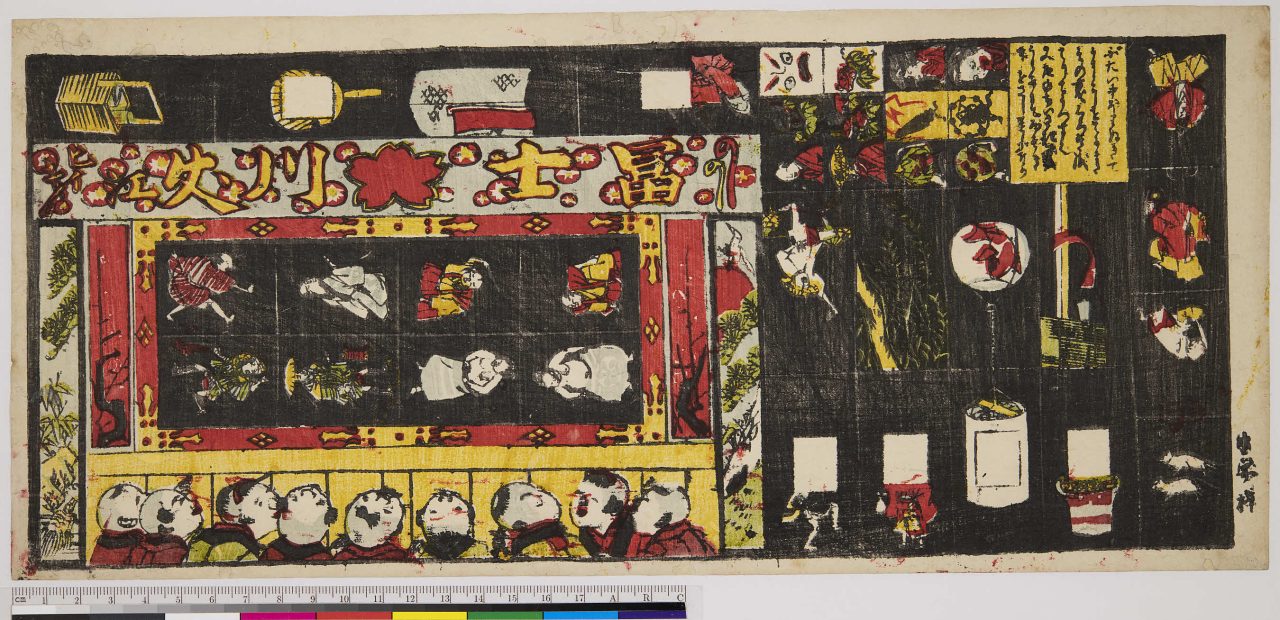

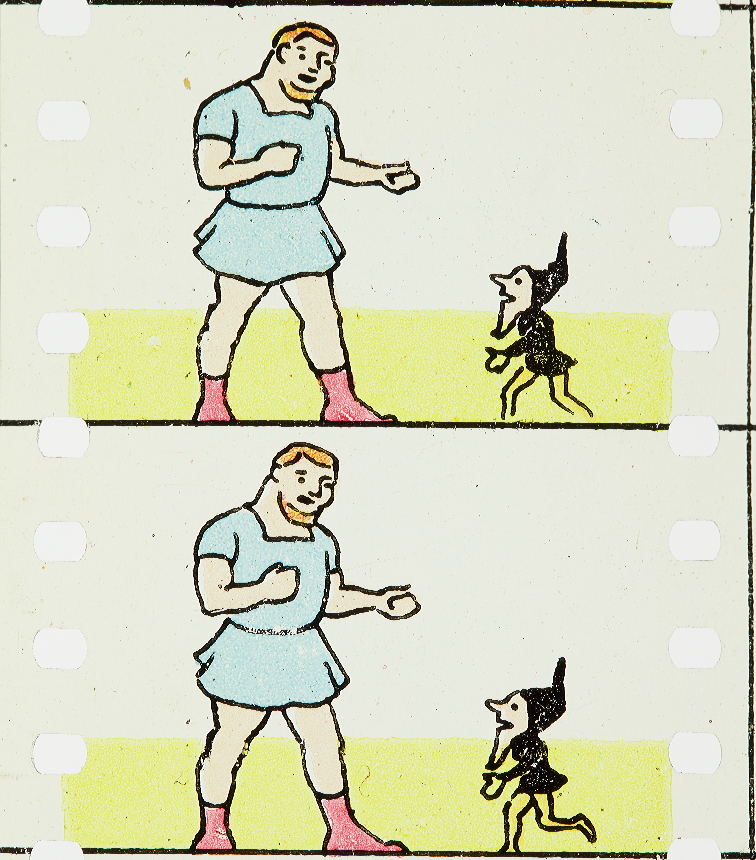

- 随着彩色叠印技术被引入,逐帧手绘的彩色动画序列图印刷在透明胶卷上,被称为“印刷胶卷”(Litho Films)。

- 一般分为30帧和60帧两种长度,大约持续到1930年代。但它们很多都没有署名,导致难以被记录和整理,如今可查资料很少。

- 下图来自:《矮人和巨人》(Zwerg und Riese,1912),《宝宝和猫》(BabyUndKatze,20世纪初),德国电影学院和电影博物馆(DFF-Deutsches Filminstitut & Filmmuseum)

- 随着彩色叠印技术被引入,逐帧手绘的彩色动画序列图印刷在透明胶卷上,被称为“印刷胶卷”(Litho Films)。

- 罗伯特·保罗在伦敦建造了英国第一个电影制片厂,同年推出的黑白电影短片《我们新的普通佣人》(Our New General Servant)和《一起来吧!》(Come Along, Do!)

- 被认为是首部使用到“字幕”,和首部使用多个镜头拍摄,再“剪辑”的电影。

- Gifford D. (2016). The British Film Catalogue. Routledge. p 142.

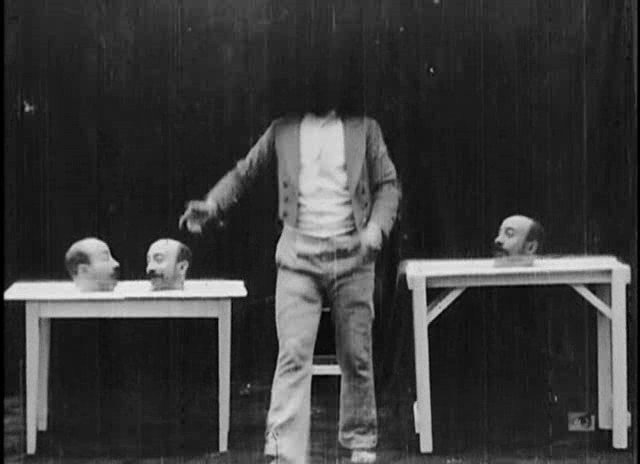

- 电影开始出现后来被称为“抠像合成”的特效技术,早期主要通过多重曝光和镜头遮罩等方式实现。

- 首批著名案例包括梅里爱(Georges Méliès)执导的

- 《恶魔洞穴》(The Cave of the Demons,1898)

- 《一个顶四》(Un homme de têtes,1898)

- 和史密斯(George A. Smith)执导的《圣诞老人》(Santa Claus,1898)

- 《圣诞老人》也是已知第一部利用多重曝光表现两个空间平衡动作的电影。

- 首批著名案例包括梅里爱(Georges Méliès)执导的

© DFF-Deutsches Filminstitut & Filmmuseum

1899年

- 迪克森的公司推出了妙透作图摄影机的35毫米版本,由于穿孔是在相机中进行的,图像的稳定性意外地比使用预先穿孔的胶卷更高。

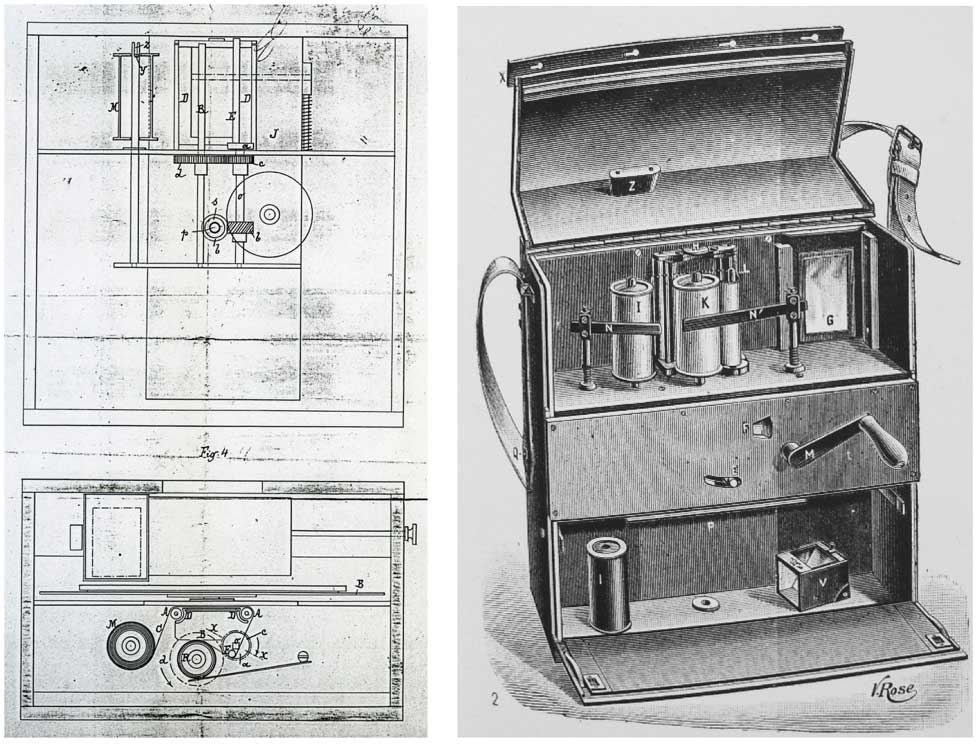

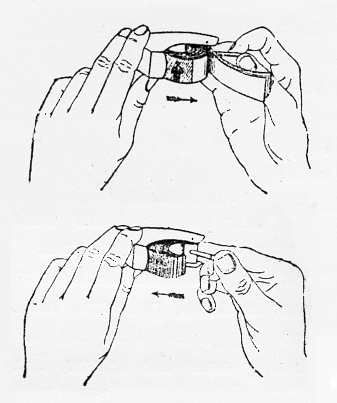

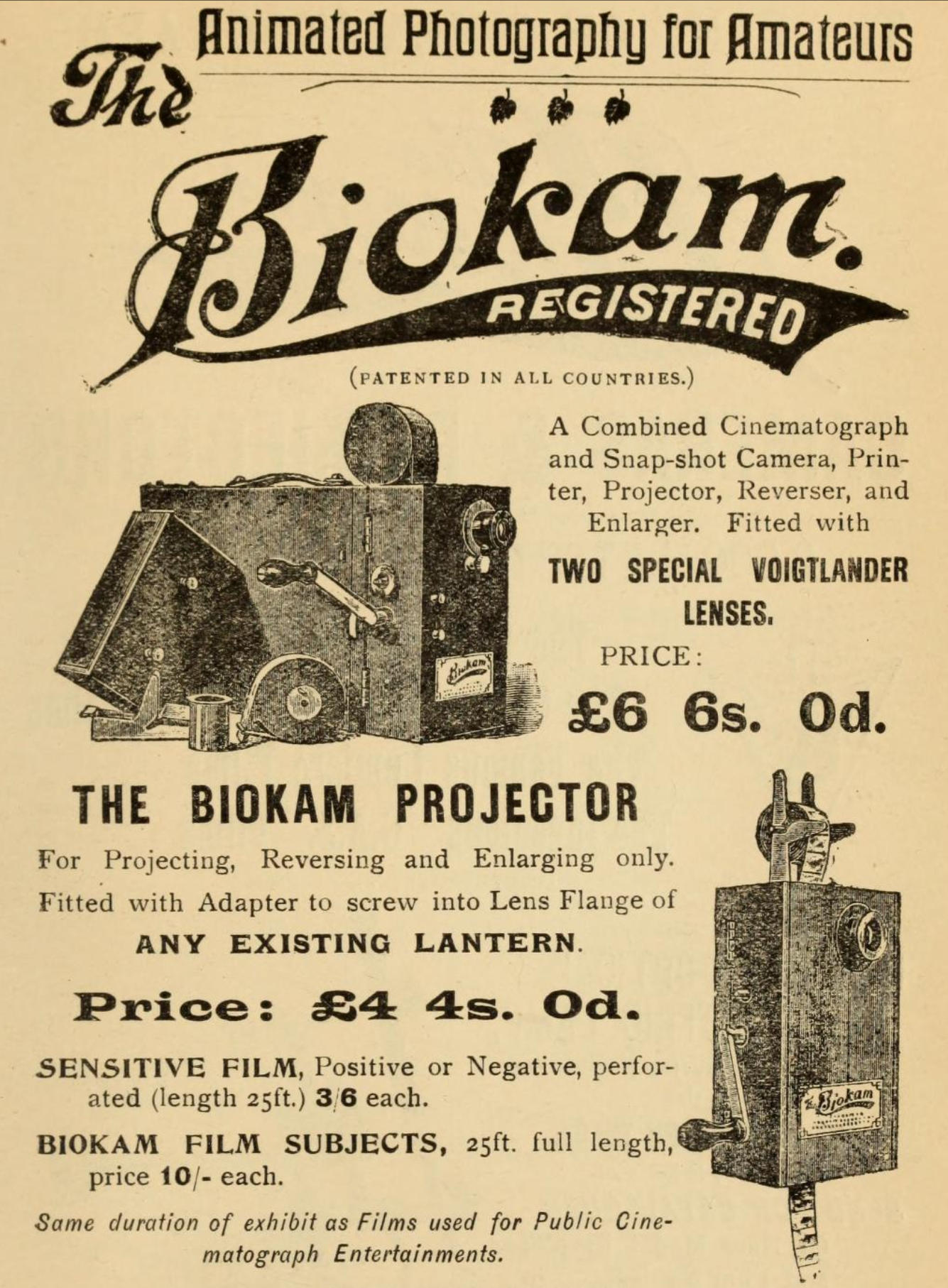

- 阿尔弗雷德·达林(Alfred Darling)和阿尔弗雷德·温奇开发了业余电影设备“生物相机”(Biokam),

- 使用17.5毫米中间穿孔胶片,包括电影/快照摄影、打印和投影等功能。

- 达林受雇于查尔斯·厄本(Charles Urban)设计Biokam的传动机构。

- Alfred Darling. (n.d.). Who's Who of Victorian Cinema. https://www.victorian-cinema.net/darling

- 理查德·阿普尔顿(Richard James Appleton)推出三合一电影机“西罗镜”(Cieroscope)

- 集摄影机、印片机和放映机功能于一体,首台设备于1896年11月投入使用,售价15几尼(约合现代1500英镑),若加装塞西尔·雷(Cecil Wray)特制电影镜头则需额外支付2几尼。

- 阿普尔顿还独立制作电影,其作品曾获《业余摄影师》(Amateur Photographer)杂志编辑塞西尔·赫普沃思(Cecil Hepworth)的高度评价。

- Richard J. Appleton. (2017). Who's Who of Victorian Cinema. https://www.victorian-cinema.net/appleton

- 发明家弗雷德里克·李(Frederick M. Lee)和爱德华·特纳(Edward R. Turner)申请了一种基于三色叠加、使用旋转滤镜的色彩电影技术专利“李-特纳色彩”(Lee-Turner Colour)。

- 但当时的技术并未成熟,厄本为后续实验提供了资金支持,并最终发展出另一种成功的色彩电影系统。

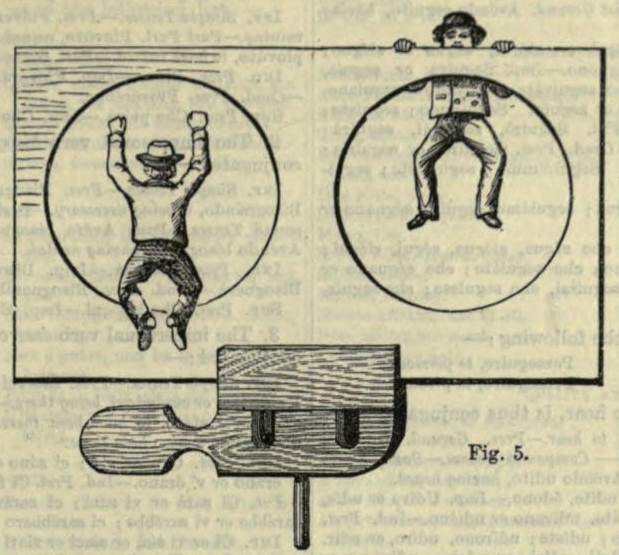

- 沃尔特·布斯(Walter R. Booth)执导的电影短片《颠倒的》(Upside Down,也称 The Human Flies,1899)

- 包含现存最早的翻转世界特效,拍摄时把背景倒置,然后再翻转影片,让演员看起来“倒立”在天花板上。

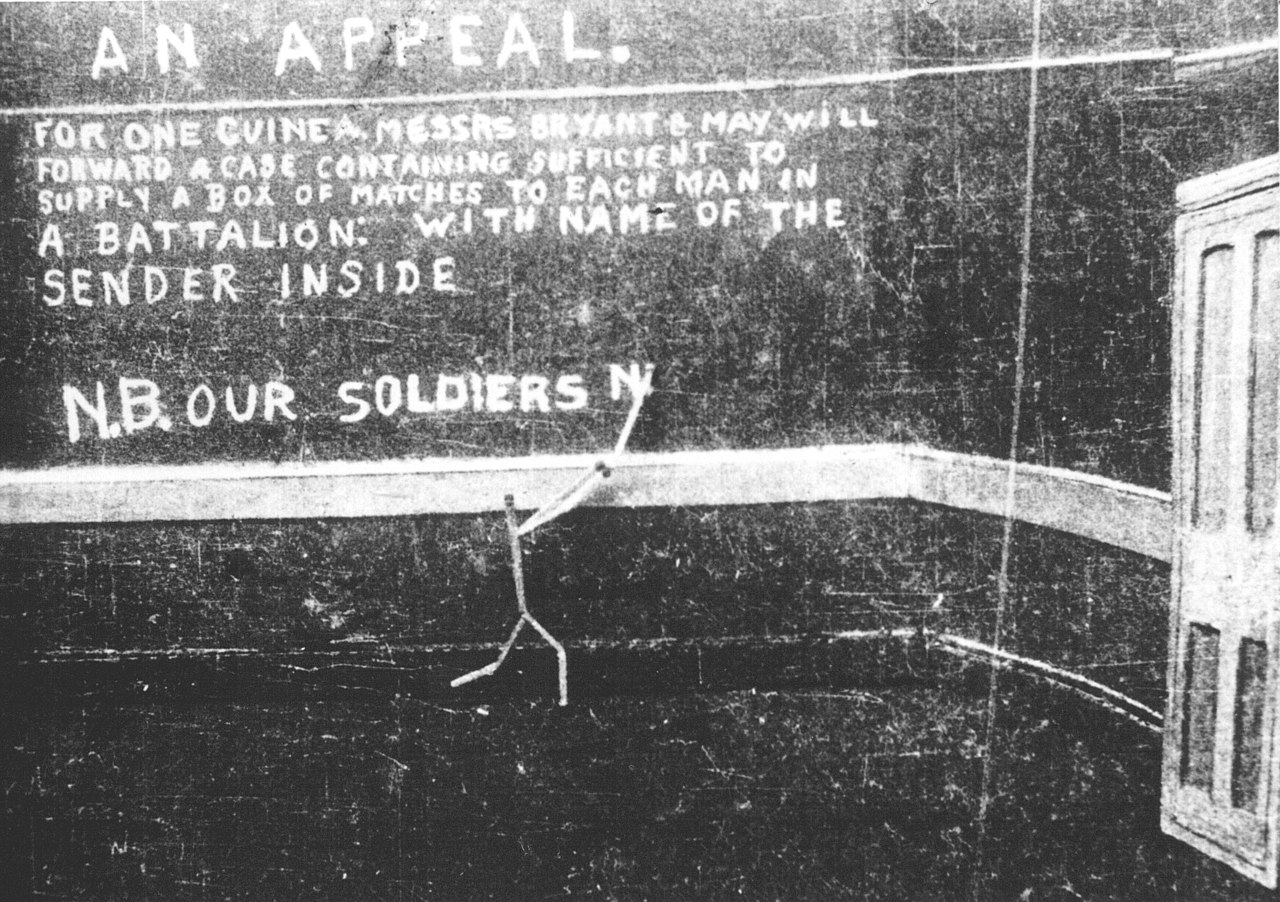

- 电影先驱阿瑟·墨尔本-库珀(Arthur Melbourne-Cooper)可能制作了现存最早的“火柴定格动画”《火柴人:一个呼吁》(Matches: an Appeal,1899),但也有人认为是1908年或1914-15年间制作的。

- Bottomore, S. (2002). Smith versus Melbourne-Cooper: An End to the Dispute. Film History, 14(1), 57–73.

- Leslie, E. (2013). Review of the book They Thought it Was a Marvel: Arthur Melbourne-Cooper (1874-1961), Pioneer of Puppet Animation, by Tjitte de Vries and Ati Mul. Film & History: An Interdisciplinary Journal 43(2), 78-80.

- 而库珀另外两部遗失电影《多莉的玩具》(Dolly's Toys,1901)和《魔法玩具制造者》(The Enchanted Toymaker,1904)也经常被认为可能使用了“木偶定格动画”技术。

19世纪末,家庭式幻灯机和私人幻灯放映在欧洲比较普遍,但赛璐璐胶卷和此前普遍使用的玻璃幻灯片不同,它高度易燃,也引发过多次火灾事故,人们需要选择安全标准更好的专业场所观看电影。

于是,电影剧院逐渐兴起,而影院产业开始形成。

1900年代,电影开始从一种技术,成长为一种艺术。而基于电影框架的电影动画时代,正待启幕。

1900年

- 英国制造商欧内斯特·莫伊(Ernest F. Moy)和珀西·巴斯蒂(Percy H. Bastie)推出了他们第一台电影摄影机,把长达10米的外部胶卷夹安装在相机的顶部,成为20世纪初电影摄影机的经典造型。

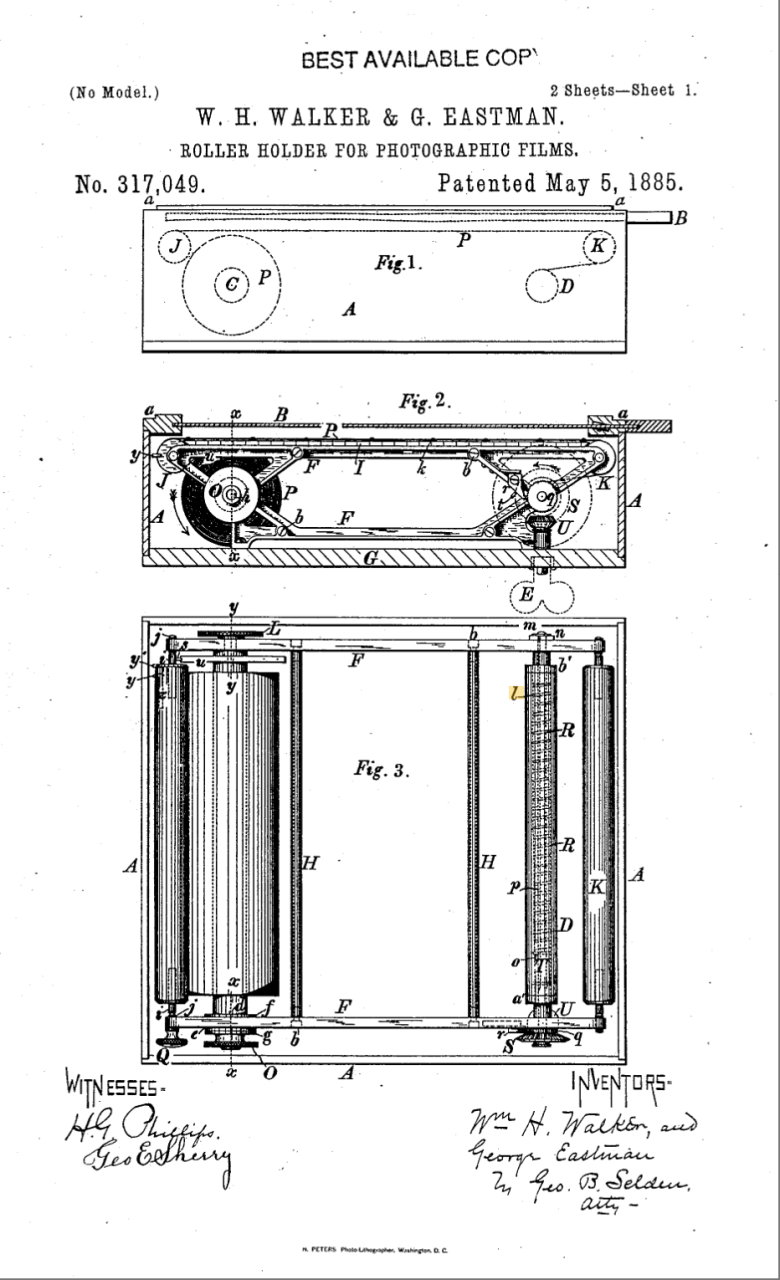

- 伊士曼公司成功地使用轮式浇铸机进行电影胶卷的商业生产,

- 在接下来的10年里成为世界上最大的电影胶卷供应商。

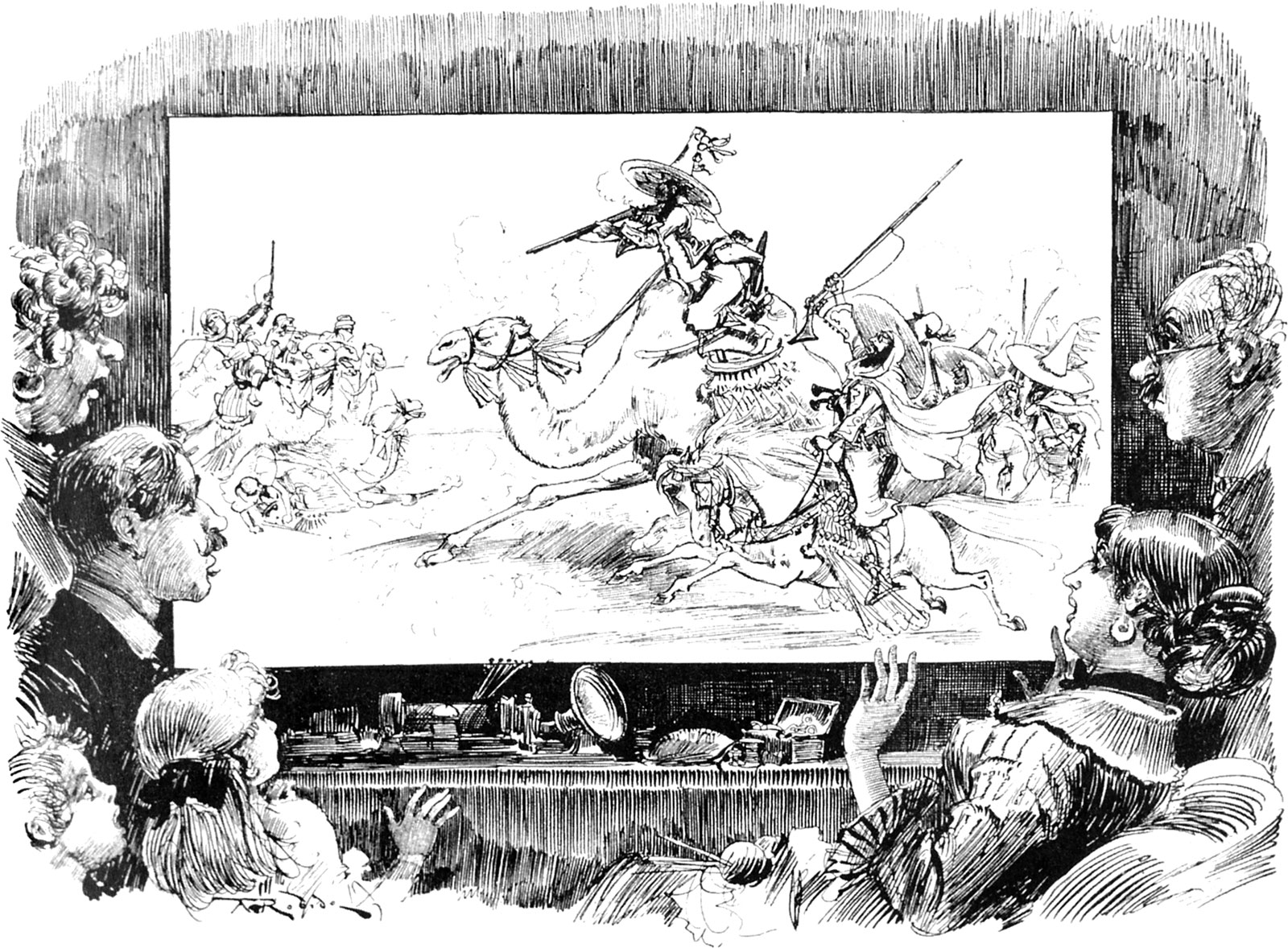

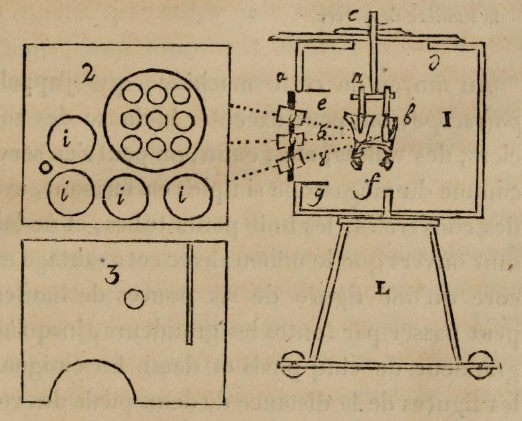

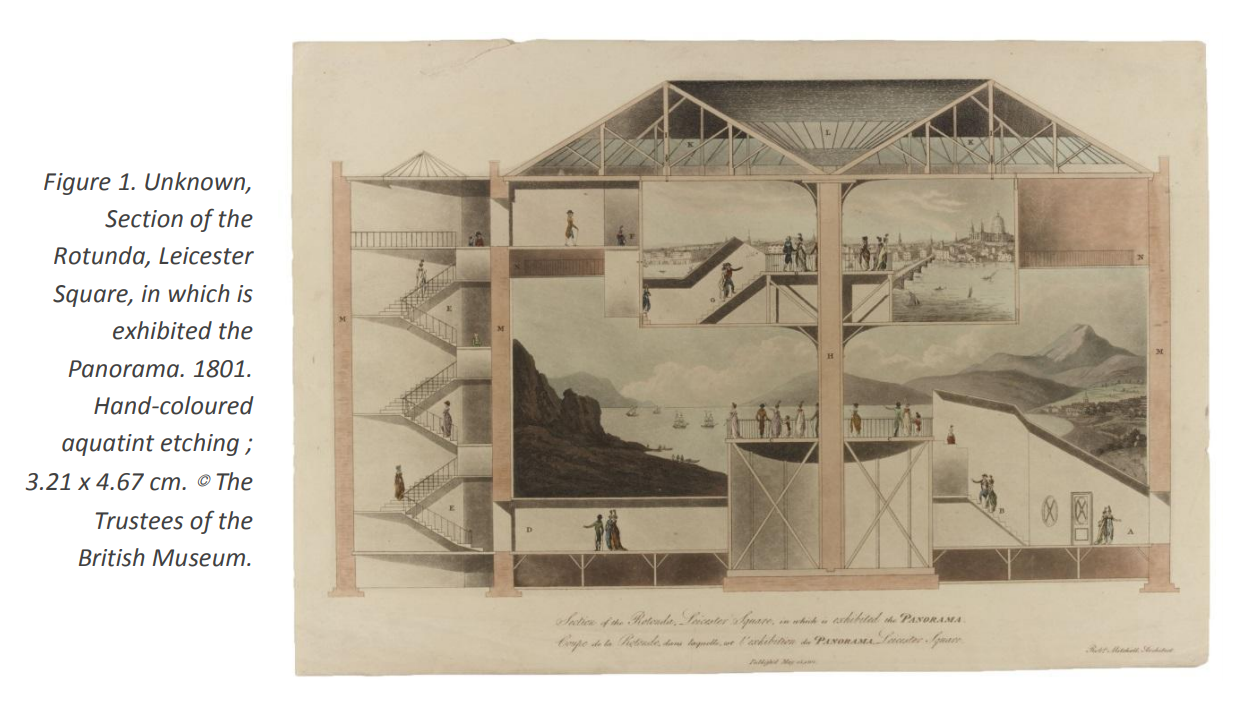

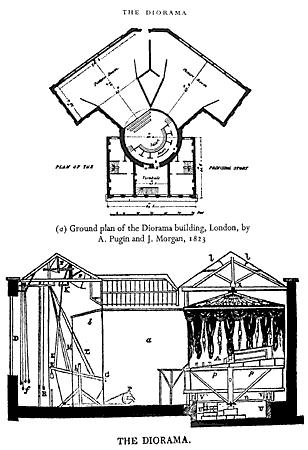

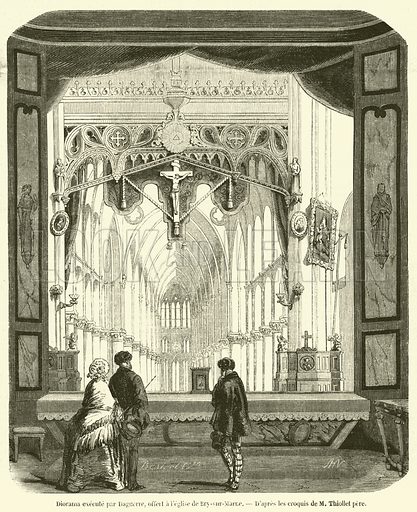

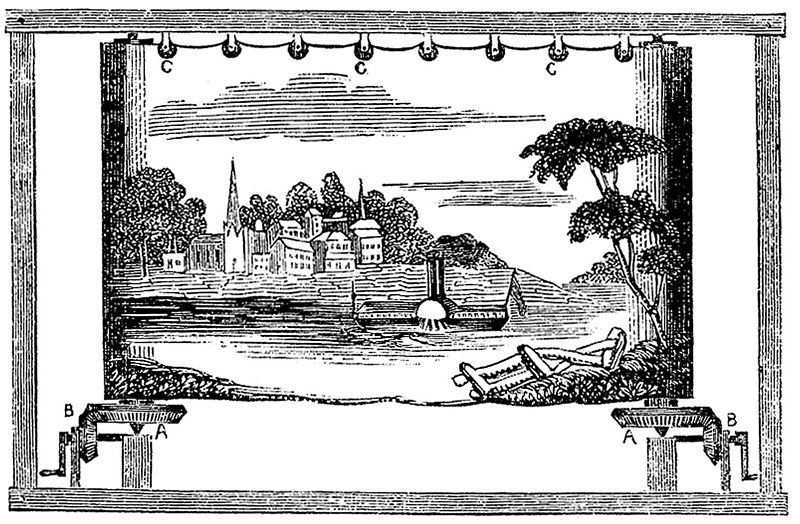

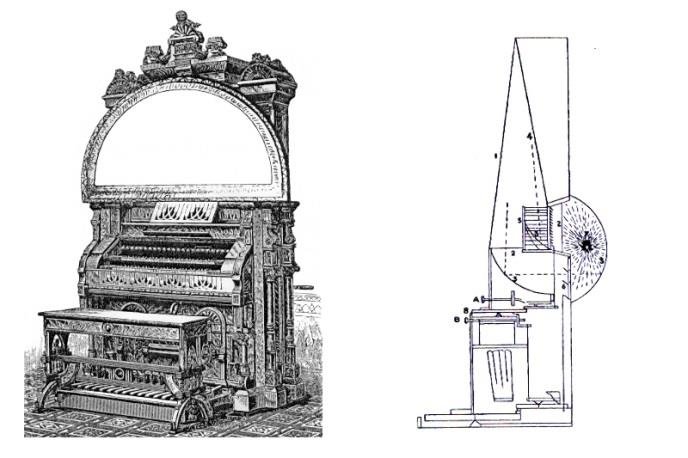

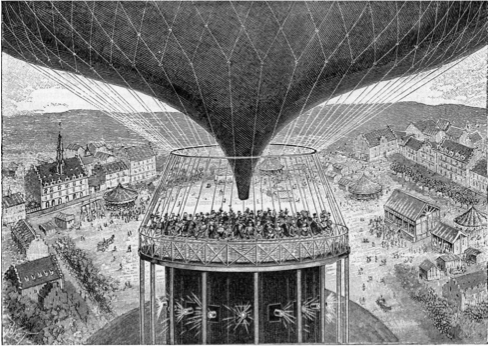

- 巴黎博览会上,法国发明家劳尔·格里莫-桑森(Raoul Grimoin-Sanson)展示了一种早期的“混合现实”(MR)沉浸式体验,是19世纪全景图剧院的升级版。

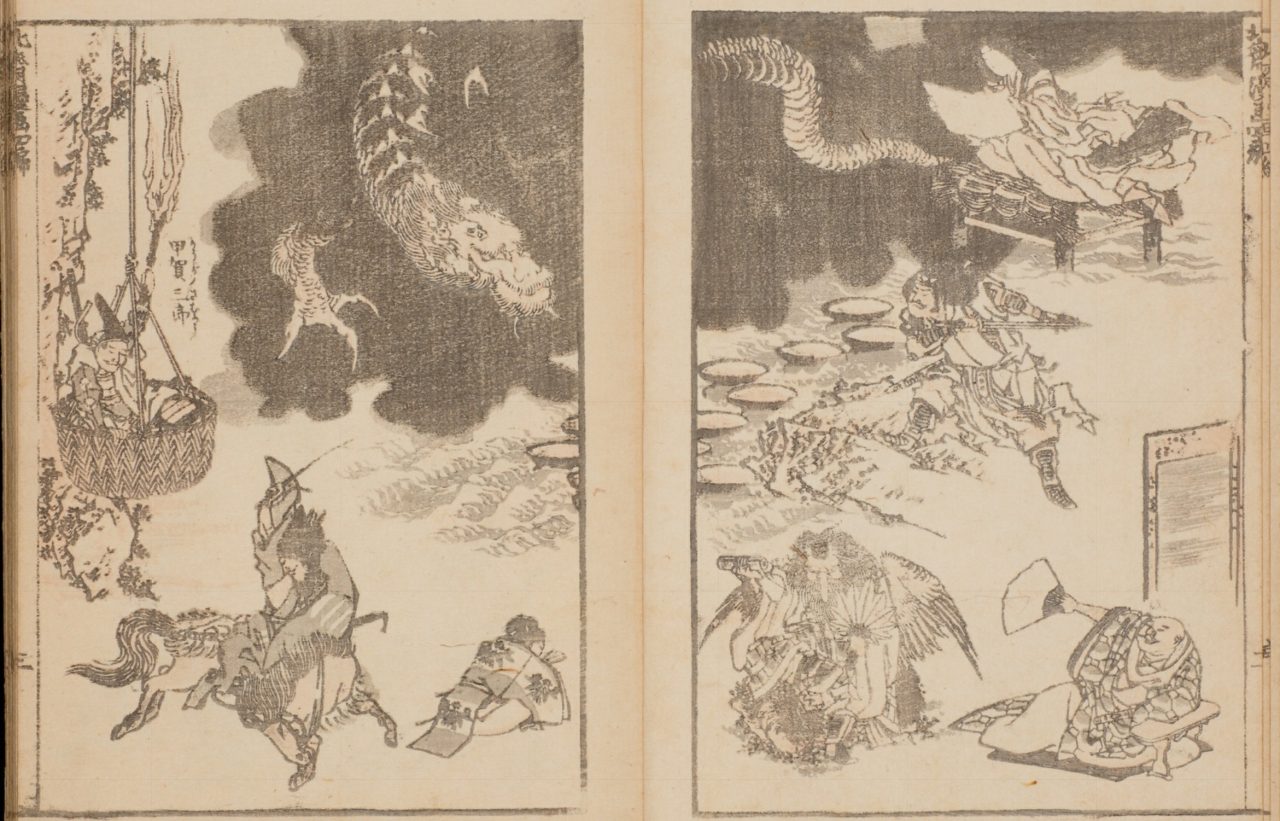

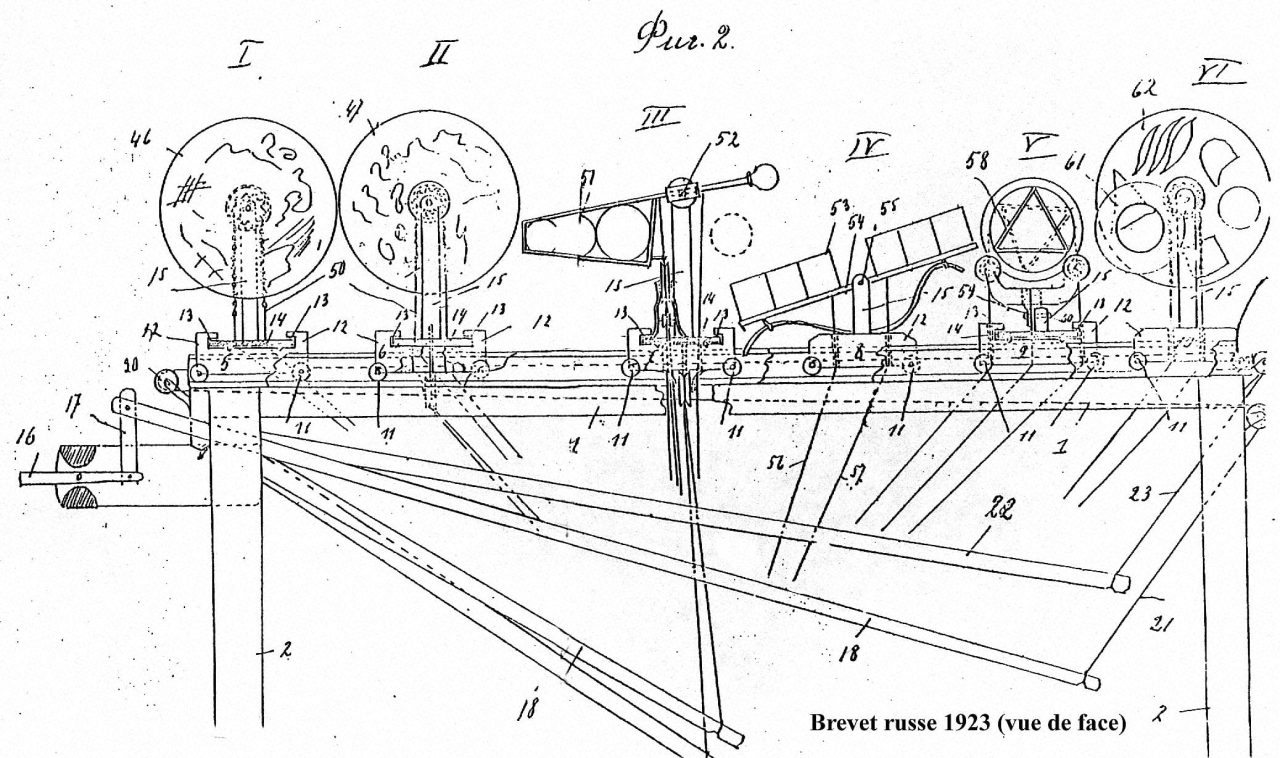

- 使用他发明的全景电影放映系统“辛尼奥拉马”(Cinéorama):由10台相机组成圆形阵列,用热气球升到空中拍摄全景影像,然后再使用10台投影仪在约9.14米高的室内环绕屏幕上投影,让多达200位观众同时在装扮成热气球的中央平台中体验坐热气球的感觉。

- 但它仅展出3天便关闭,原因是投影阵列就装在中央平台下,而弧光灯的酷热让模拟体验比实际乘坐热气球还危险。

- 卢米埃也打造了他们的“卢米埃全景照片剧院”(Photorama Lumière)。

- 全景图照片使用他们开发的全景相机“佩雷相机”(Périphote)拍摄。

- 剧院中心观众台是固定的,一台由12个镜头组成的360°投影仪缓慢旋转,在环绕屏幕上投影平移动画。

- 但由于运营费用太高,也可能是上座率不如预期,剧院在1903年关闭。

- 布莱克顿(J. Stuart Blackton)执导的《魔法绘画》(The Enchanted Drawing(1900)

- 成为已知最早结合真人实拍和手绘画的电影短片,

- 布莱克顿在短片中从画布中“取”出葡萄酒和杯子,并与画板上的角色简单互动。

- 沃尔特·布斯(Walter R. Booth)执导的《火车相撞》(A Railway Collision,1900)

- 最早使用微缩模型再现灾难场景的电影短片,

- 其后续发展逐渐推动了基于微缩模型的定格动画技术成为早期电影特效技术中的重要一员。

- 史密斯(George A. Smith)继续在他的电影短片上探索各种电影技术,尝试使用不同景别的镜头增强叙事。

- 《祖母的放大镜》(Grandma's Reading Glass,1900)包含了已知最早的“特写镜头”。

- 也有人声称它是由库珀的作品。

- 《杰克建造的房子》(The House That Jack Built,1900)利用“倒放”技术把推到房子的片段表现成使用魔法“建”房子的过程。

- 《让我再梦一次》(Let Me Dream Again,1900)利用镜头失焦在两个镜头之间实现模糊叠化的转场动画效果。

- 《祖母的放大镜》(Grandma's Reading Glass,1900)包含了已知最早的“特写镜头”。

1901:

- 沃尔特·布斯执导的电影短片《魔剑》( The Magic Sword,1901)和《芝士小人》( Cheese Mites,1901)

- 利用 多重曝光 ,把巨人和普通比例的演员合成在同一场景中,后来被称为“强迫透视”。

- 乔治·梅里爱(Georges Méliès)同年上映的电影短片《橡皮头》(L'Homme à la tête de Caoutchouc,1901))中也使用了类似方法,无法确定谁更早发明了这种技术。

- 威廉·戴维森(Davidson W)获得了其基于三色的电影色彩技术专利。

- 他后来还获得了一些相关专利,但似乎没有实际应用的记录。

- Davidson W. 用于再现自然色彩的电影摄影设备: US676532[P]. 1901-06-18.

1902:

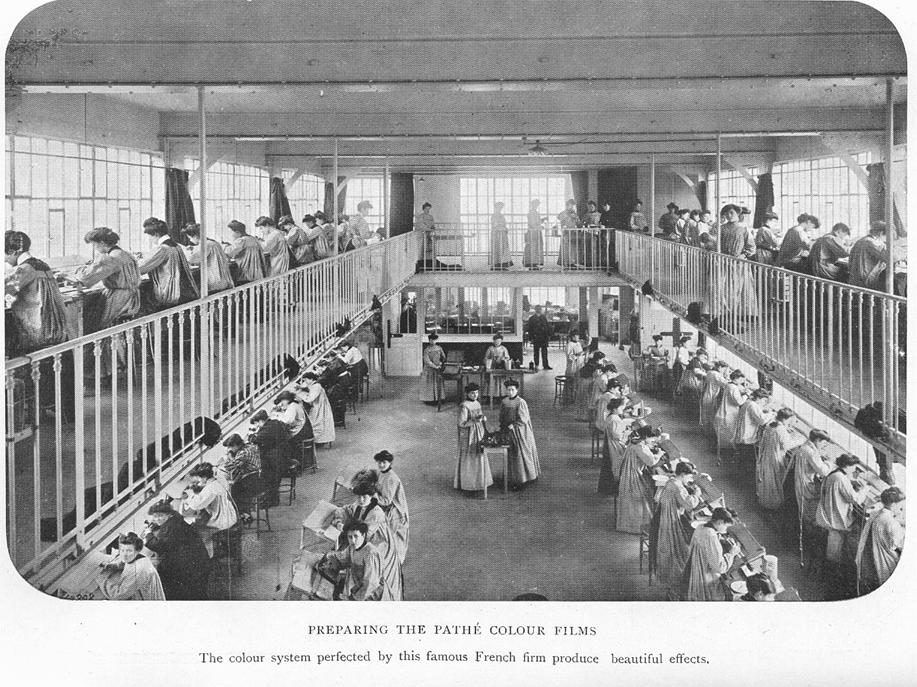

- 乔治·梅里爱(Georges Méliès)执导的《月球之旅》(A Trip to the Moon,1902)

- 被公认为首部科幻电影短片。

- 该类主题的作品,在整个传统电影时代,以及如今的数字影像时代,一直是驱动动画技术前进的重要力量。

- 一支由220名妇女组成的团队,通过逐帧手绘着色的方式,给电影添加色彩 。

- 埃德温·鲍特(Edwin S. Porter)执导的《面包店的趣事》(Fun in a Bakery Shop,1902)

- 现存最早的真人实拍+粘土动画短片,

- 面包师以极快的速度把一个面团变成各种不同的形状。

- 爱德华·特纳(Edward Raymond Turner)在一些测试短片中制作了已知最早的非手工着色彩色电影片段,他因此被称为“彩色胶片之父”。

- 特纳在1899年发明了一种彩色电影拍摄技术并申请专利。通过交替使用红、绿、蓝滤镜,并合并帧来创建全彩色图像,但由于操作复杂且不适合商业用途而未能广泛应用。

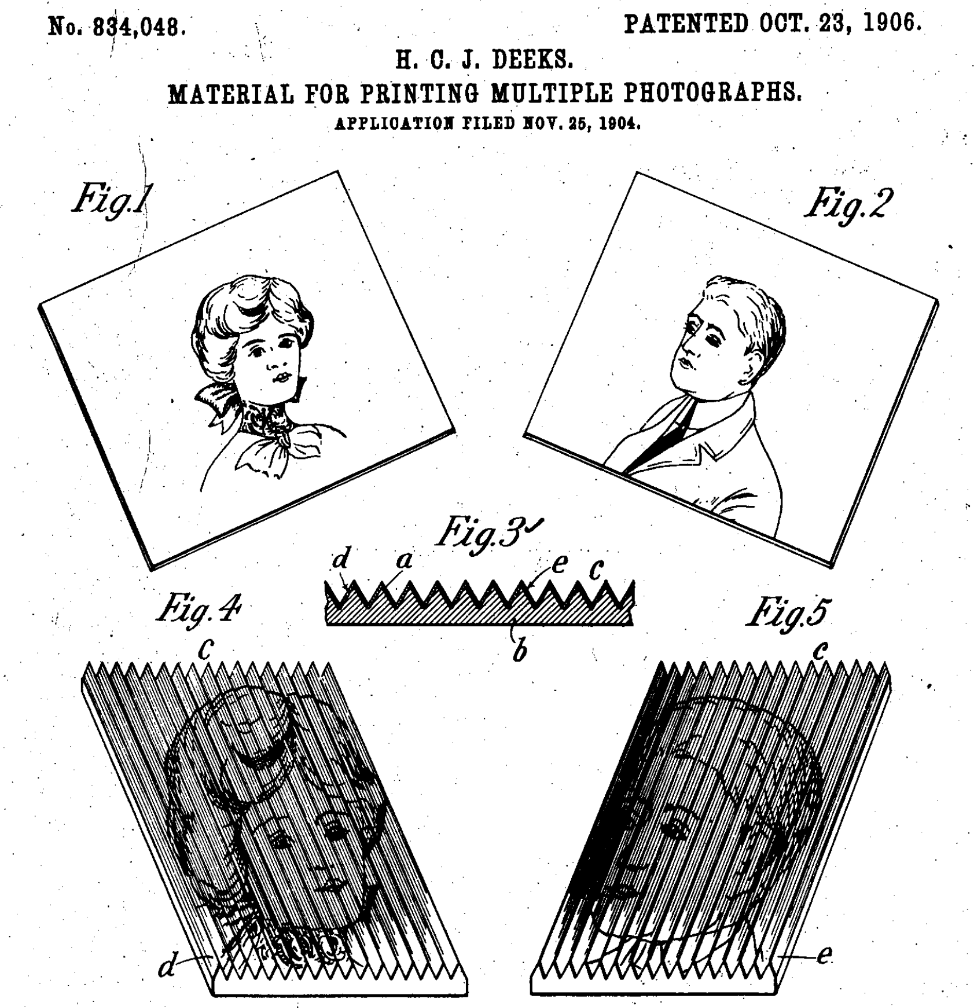

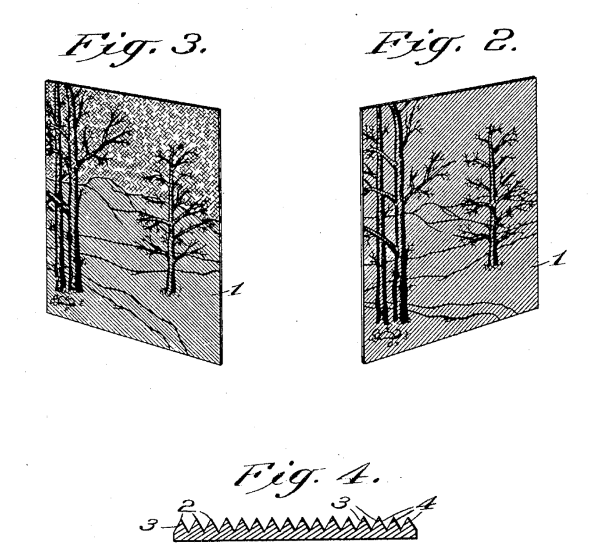

- 弗雷德里克·艾夫斯(Frederic E. Ives)申请了视差立体图的专利

- 第一种不使用“眼镜”的自动立体显示技术。

- Ives F. Parallax stereogram and process of making same: US725567[P]. 1903-4-14.

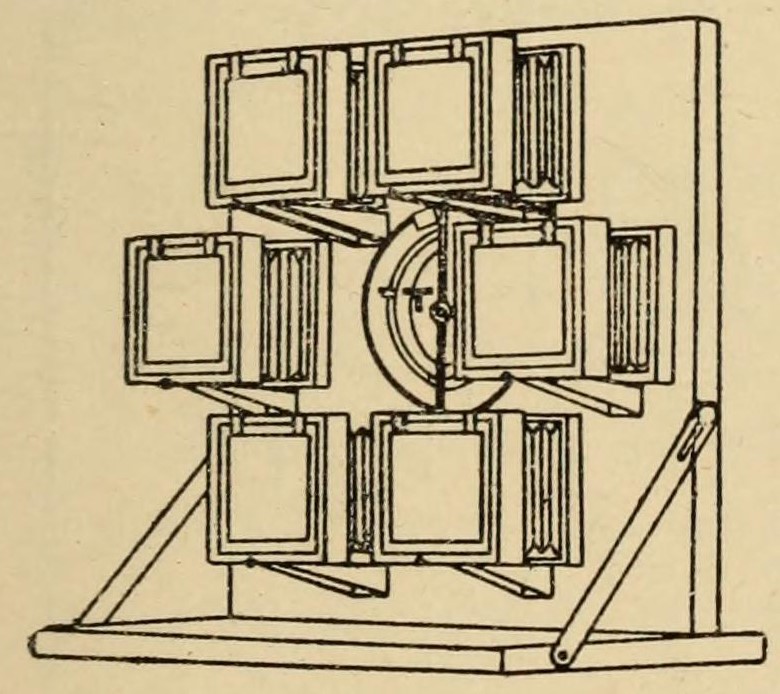

- 雷诺发明了一种立体电影摄影机,取名“立体辛尼马托作图”(Stéréocinématographe)。

- 该设备为单镜头摄影机,左右眼图像在同一张底片上进行拍摄,但在物镜前增加了一个双面镜系统,由此轮流拍摄两个稍微不同的角度。

- 莱瑟姆获得了“莱瑟姆环”(Latham Loop)专利,它将成为迪克森对付爱迪生的武器。

1903:

- 乔治·史密斯(George Albert Smith)执导的《玛丽·简的灾难》(Mary Jane's Mishap,1903)和埃德温·鲍特(Edwin S. Porter)执导的《火车大劫案》(The Great Train Robbery,1903)

- 经常被介绍为首批使用到多种现代电影制作技术的著名案例。

- 包括横切、跳切、交叉、多镜头剪辑等方法,表现在不同场景同时发生的事情,显然已关注到镜头语言的使用。

- 特效和特摄技术被用于辅助叙事,而不是单纯的滑稽或魔法感,其后续发展将逐渐改变电影的概念和边界。

- 经常被介绍为首批使用到多种现代电影制作技术的著名案例。

- 乔治·史密斯应厄本邀请,继续研究李和特纳的色彩电影技术,他发现3色叠加需要的帧速率,远超当时摄影和投影设备的水平,因此决定放弃3色计划,转而研究自己的2色方案。

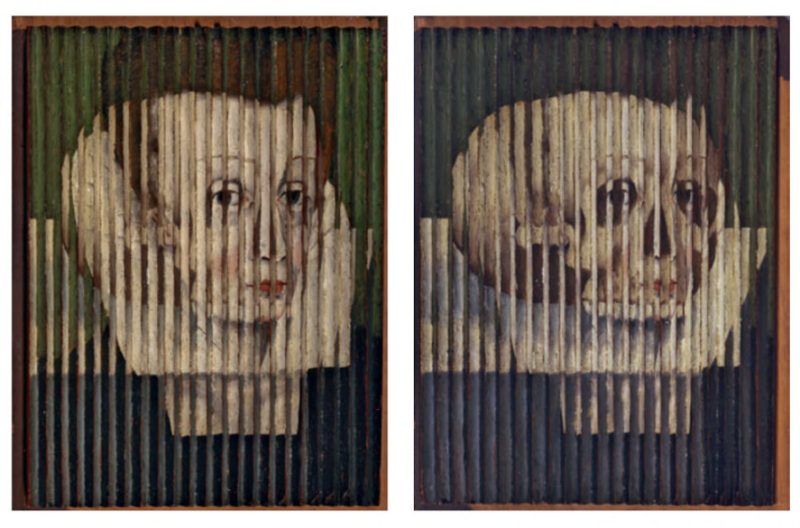

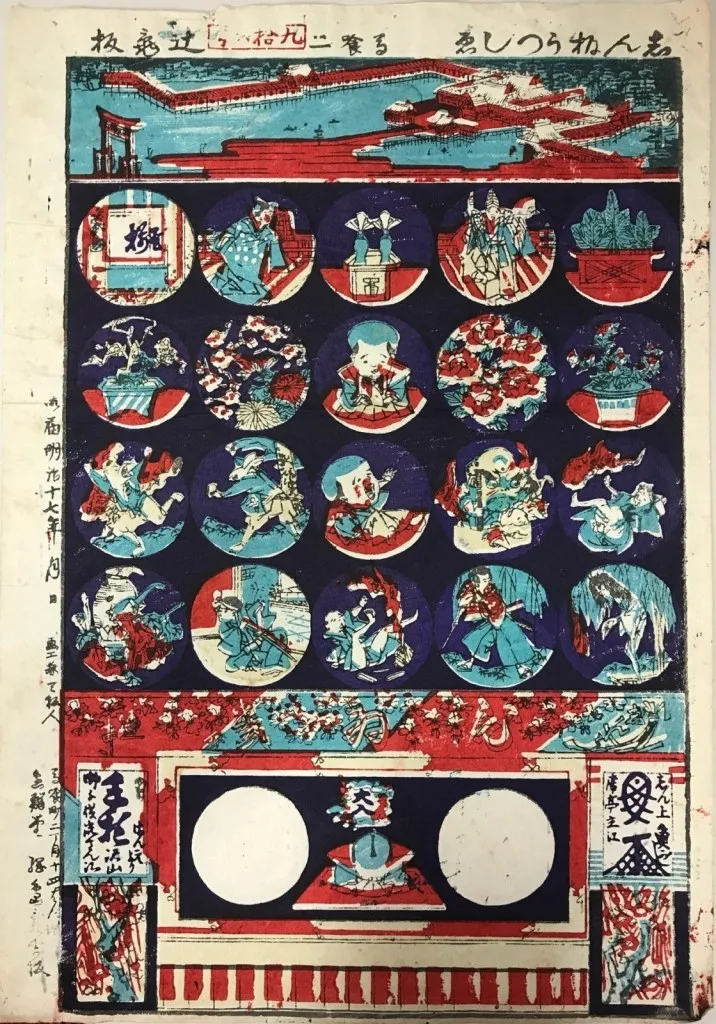

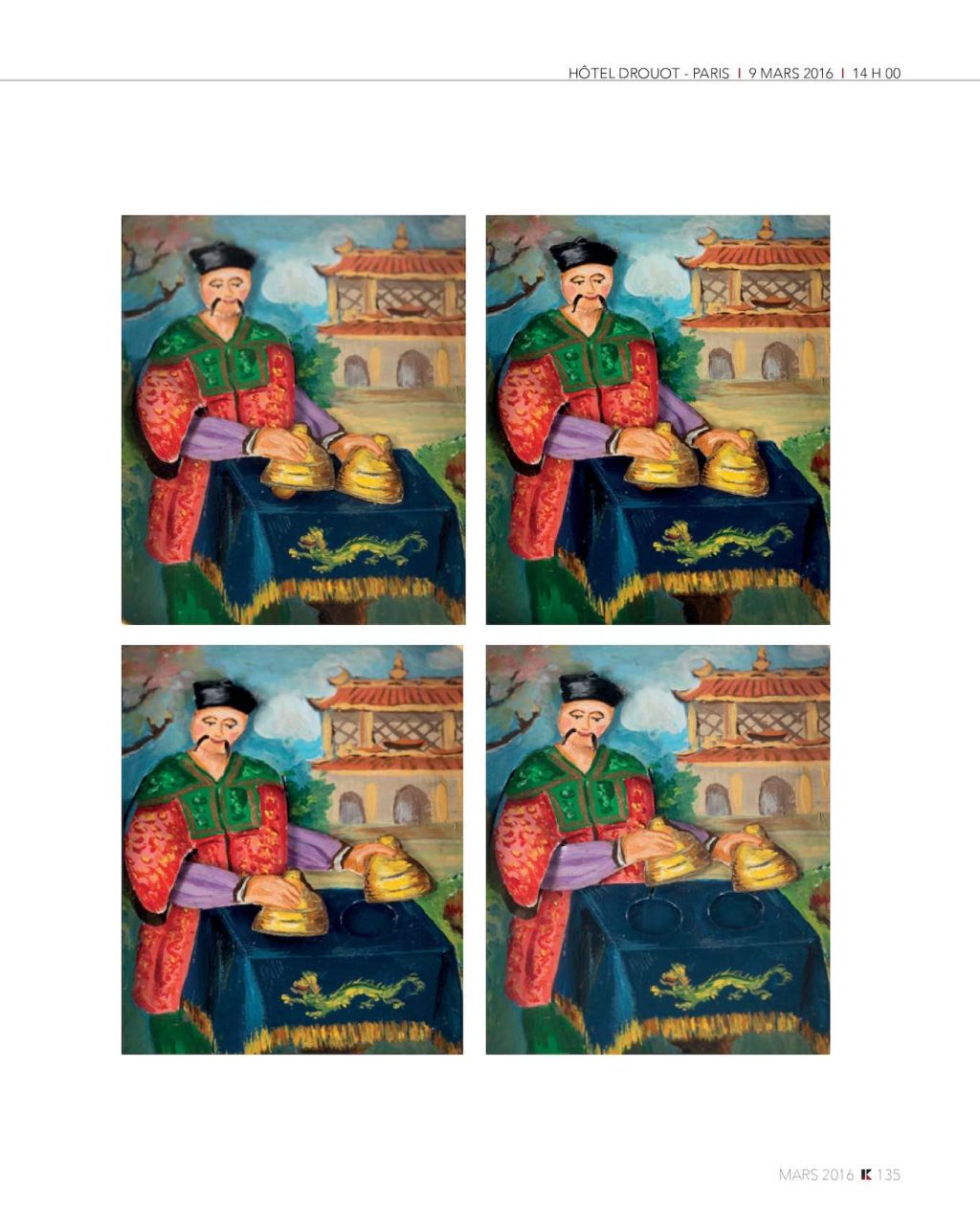

- 百代引入一种被称为“百代色彩”(Pathécolor,也称Pathéchrome)的模板着色技术。

- 模板由手工逐帧切割,每种颜色一张模板,一部电影通常会使用3-6种颜色,切割机让这一过程可以在放大图上进行。

- 由于颜色是整块切割区域叠印的,视觉效果介乎与卡通动画于摄影之间,创作出一种色彩柔和的、带有绘画质感的效果。

- 百代聘请了数百名妇女负责这一工作。

- Talbot, F. A. (1912). Animation in Natural Colours. In: Moving Pictures. How They are Made and Worked. Philadelphia: J.B. Lippincott Company, pp. 287–300.

(Talbot, F. A. ,1912)

1904:

- 戴维森(William N. L. Davidson)和朱莫(Benjamin Jumeaux)申请了一种双色叠加的色彩电影技术。

1905:

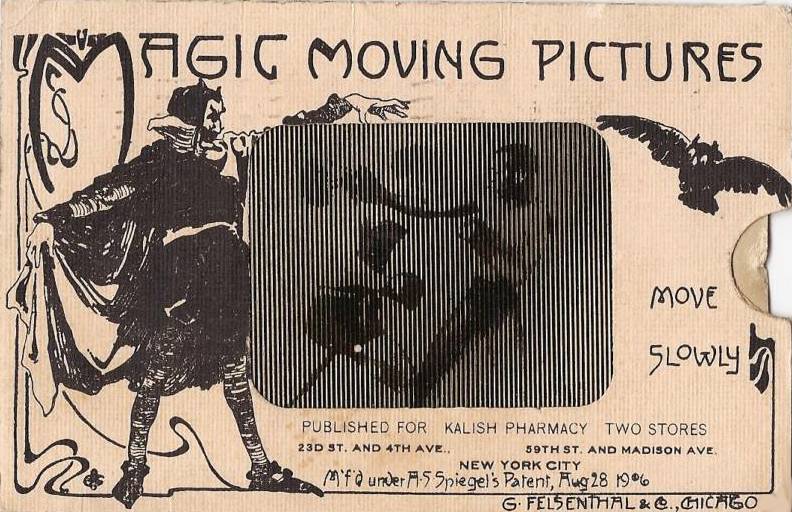

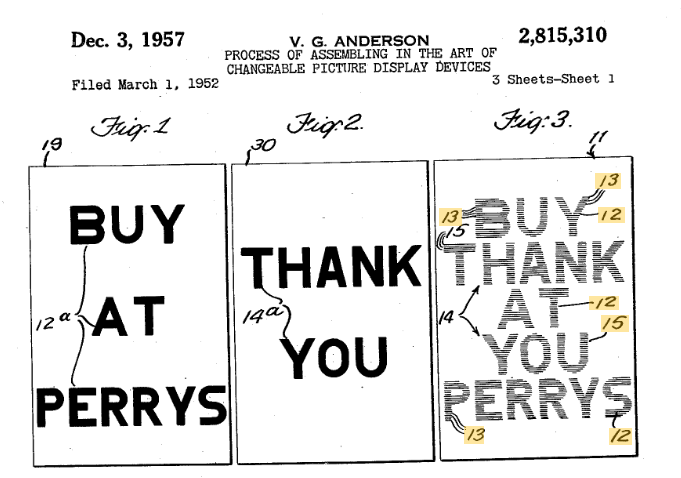

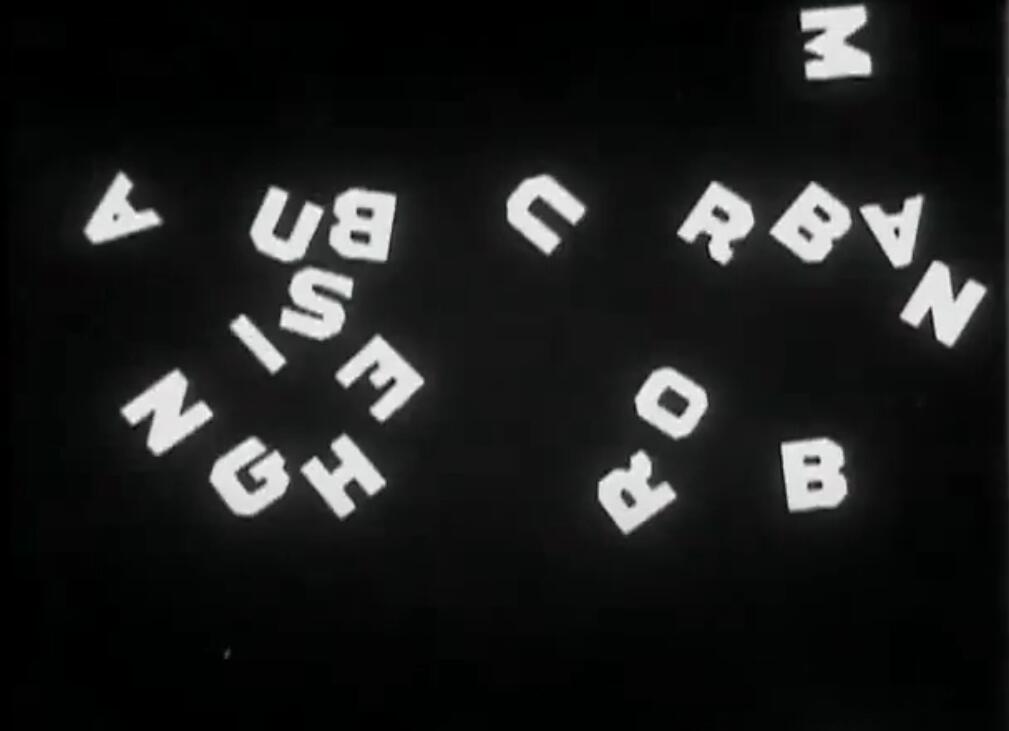

- 埃德温·鲍特(Edwin S. Porter)执导的《琼斯如何输掉他的衣服》(How Jones lost his roll,1905)

- 上映时间:1905-03-27

- 带来了已知最早的“标题动画”,也是美国首部使用定格动画技术的电影短片。

- 使用定格动画技术拍摄了字母的运动。

- 那位有趣的电影先驱弗莱斯-格林又回来了,他与戴维森申请了一种使用棱镜的双色电影系统专利。

- 改进了多色投影的负片和正片的生产,以及投影到屏幕上的方法,但依然未能开发出商用版本。

- 卢米埃兄弟认为“电影是一种没有未来的发明”,他们结束了自己的电影生意。

- 但继续在摄影技术、设备耗材等方面的开发,在接下来的几十年里,卢米埃公司依然是欧洲摄影产品的主要生产商之一。

10年间,电影从一种新鲜的科技产物,发展成一种新兴的大众娱乐,人们对电影的期待,从一开始仅看到一列火车开过来便欢呼卓越,到期待它能表达更多,电影成为一种新的戏剧形式,而基于电影技术的动画,也将进行这一转变。