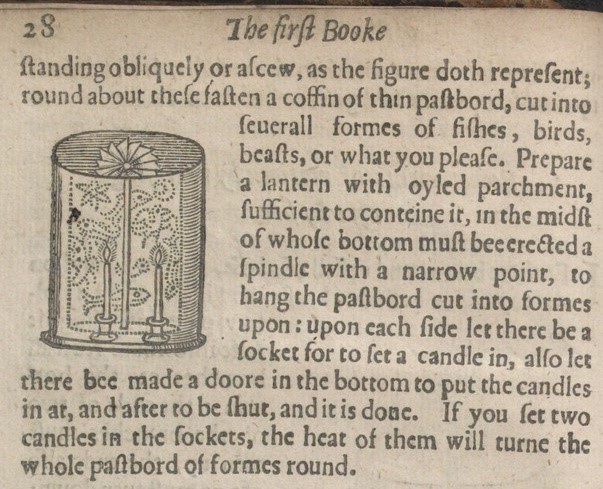

#2.2.2 从人工摄影到自动摄影(before 1839)

人类对光学的探索带来了暗箱,暗箱在机械、材料、数学和能源的协助下成为了幻灯机,虽然幻灯也已经带来了幻灯动画,但它还不足以体现动画的魅力。历史告诉我们,电影技术将把动画带进一个全新的时代,但在这之前,还有一段较长的路。

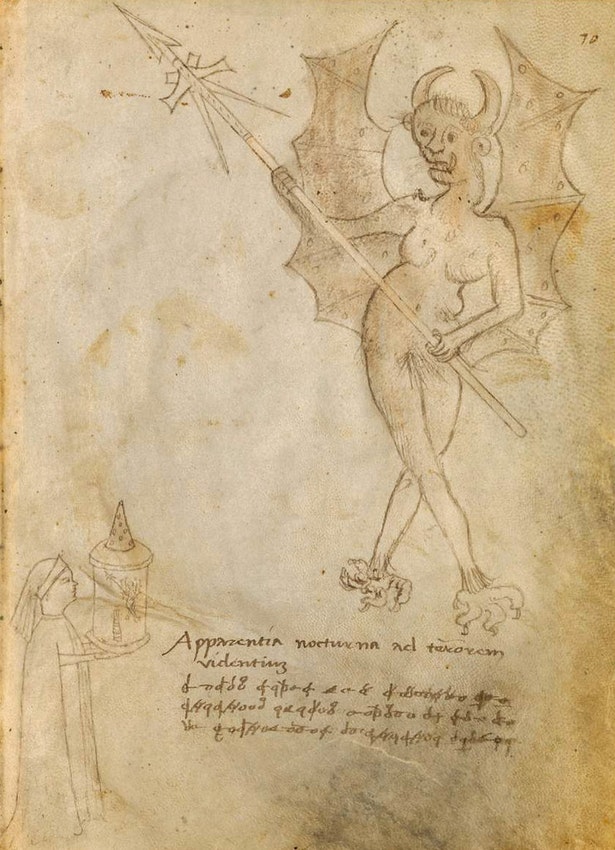

17-19世纪,电影动画在等待电影技术的诞生,而电影技术则需等待摄影技术的发明,而摄影,它正在寻找可以保存投影画面的技术。

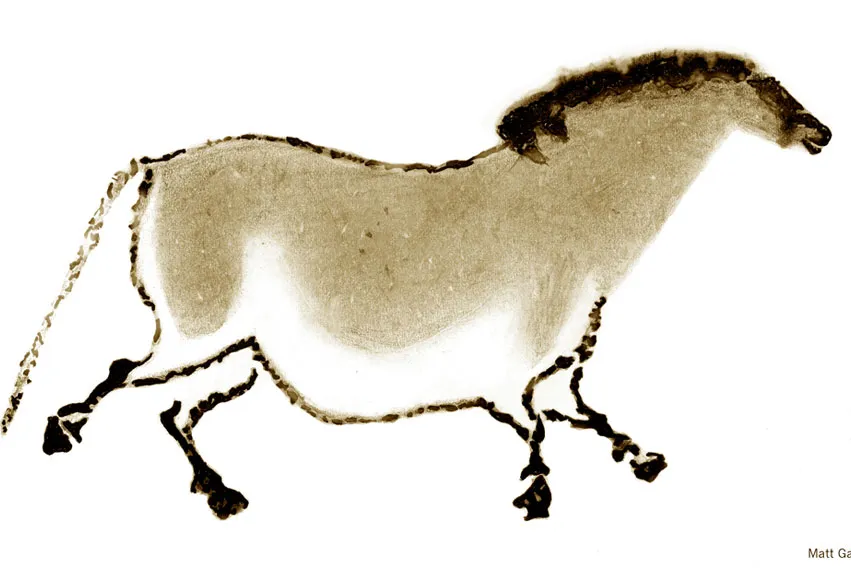

事实上,暗箱应用于绘画辅助早于幻灯投影,自从小孔成像被发现后,便可能有人产生利用它来“摄影”的想法。但在可以保存投影的材料还未被发明之前,相机的“摄影”功能,暂时由人手代劳。

15世纪

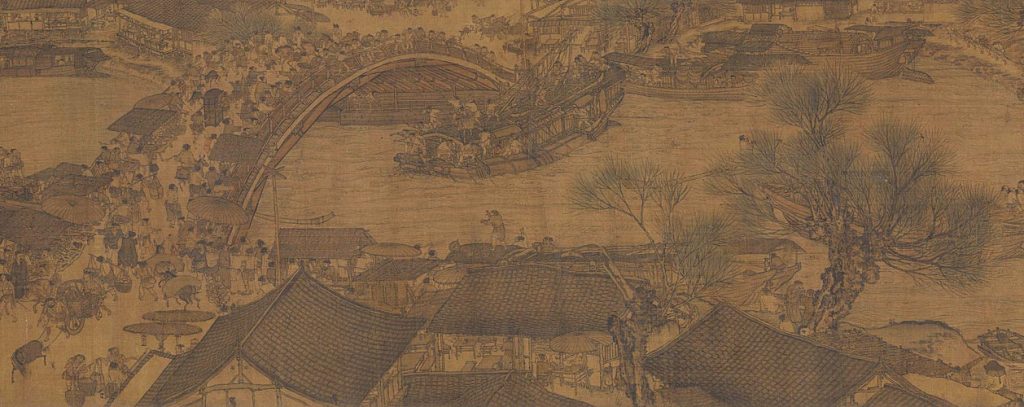

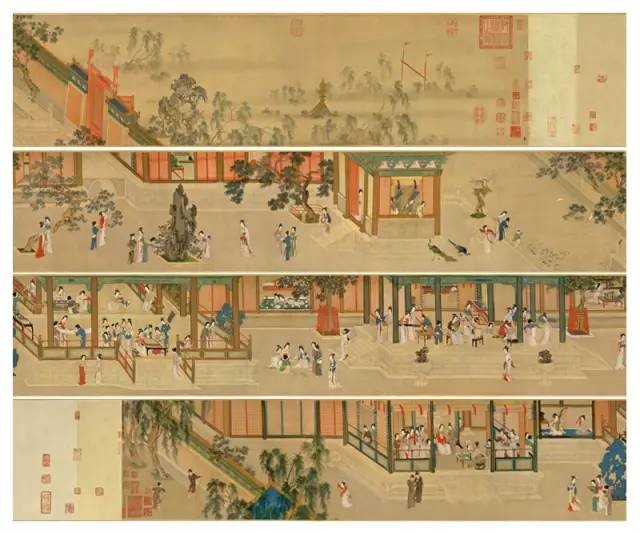

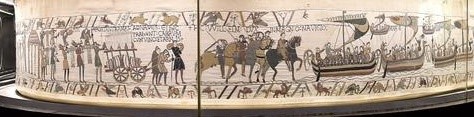

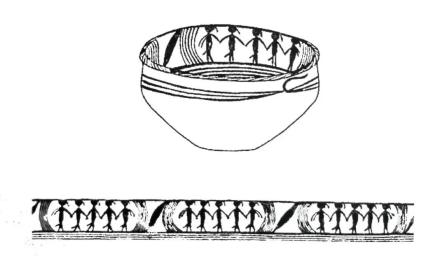

- 2001年,英国画家大卫·霍克尼(David Hockney)和美国物理学家查尔斯·法尔科(Charles M. Falco)提出了所谓的“霍克尼-法尔科论题”:

- 举证15世纪欧洲部分现实主义画家使用了一些早期的投影技术辅助构图和绘画。

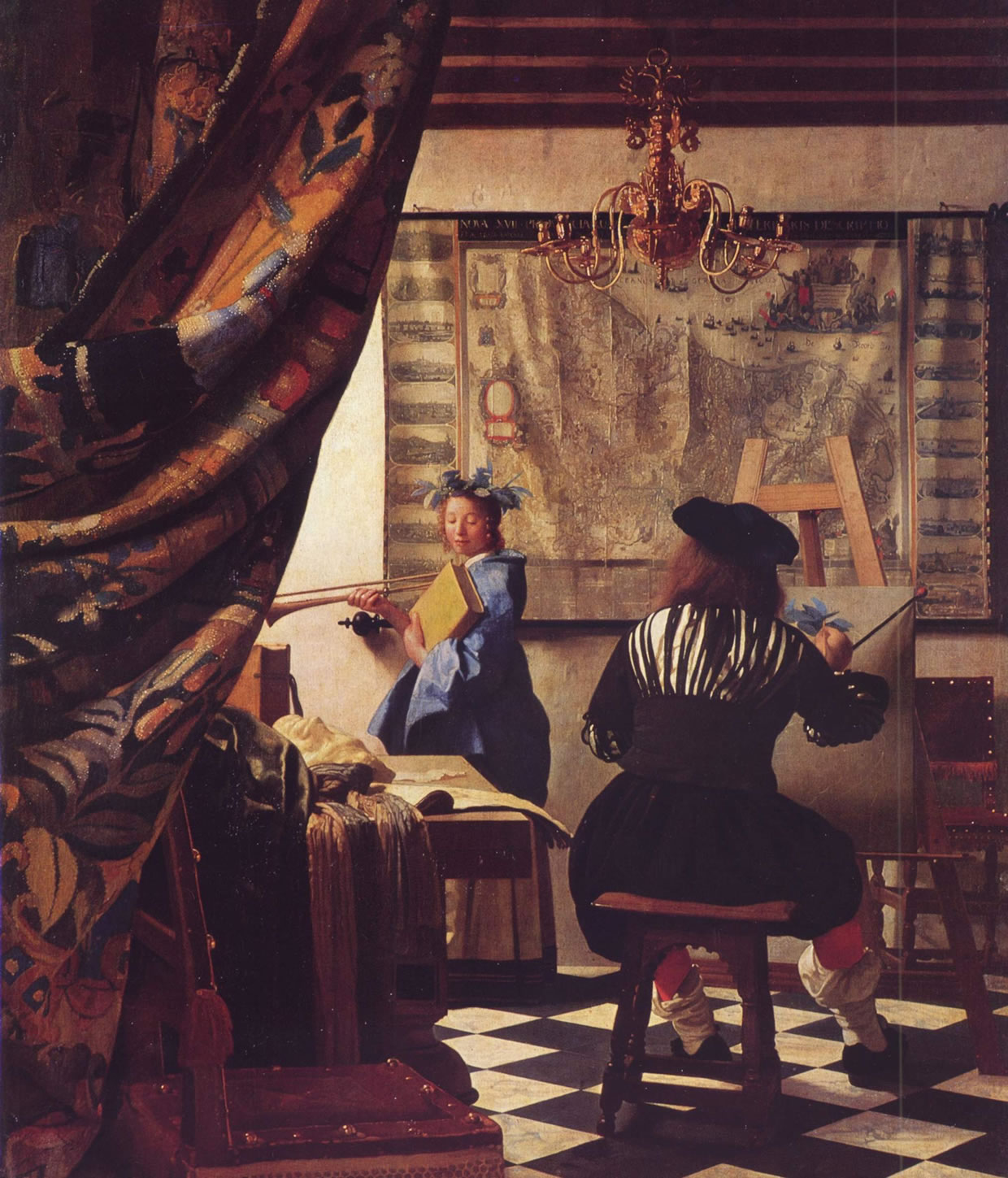

- 约翰内斯·维米尔(Johannes Vermeer,1632-1675),荷兰黄金时代画家。

- 加纳莱托(Canaletto,本名Giovanni Antonio Canal,1697–1768),18世纪意大利最著名的城市风景画家之一,尤其以精准描绘威尼斯及周边城市景观闻名。

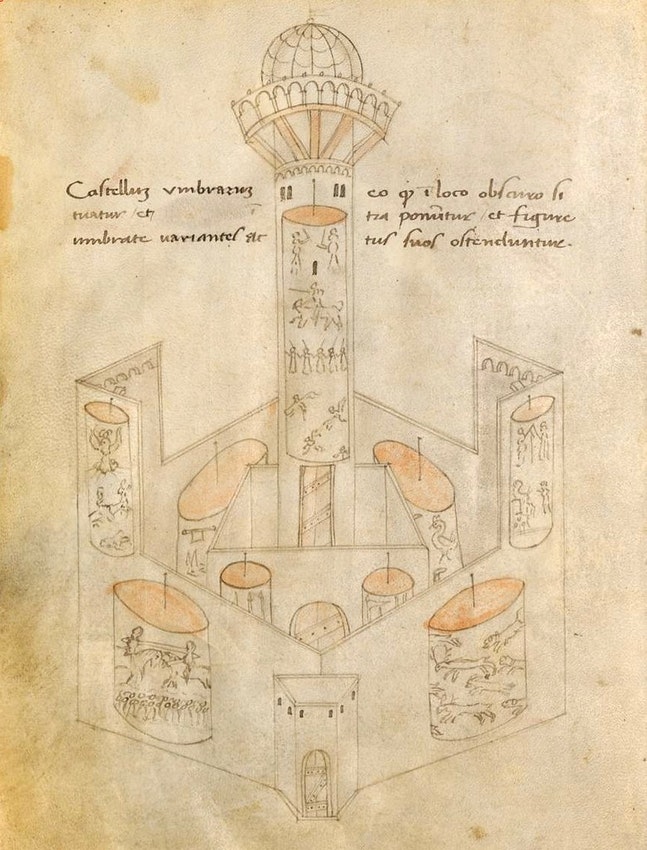

- 而文艺复兴早期兴起的一种基于视觉错的“立体画”,更被认为是使用暗箱绘画的典型例子。

- 大卫·霍克尼. 隐秘的知识——重新发现西方绘画大师的失传技艺[M]. 万木春, 张俊, 兰游利等译. 杭州: 浙江人民美术出版社, 2012.

- 举证15世纪欧洲部分现实主义画家使用了一些早期的投影技术辅助构图和绘画。

(Johannes Vermeer,1660年代)

(Canaletto,1740年代)

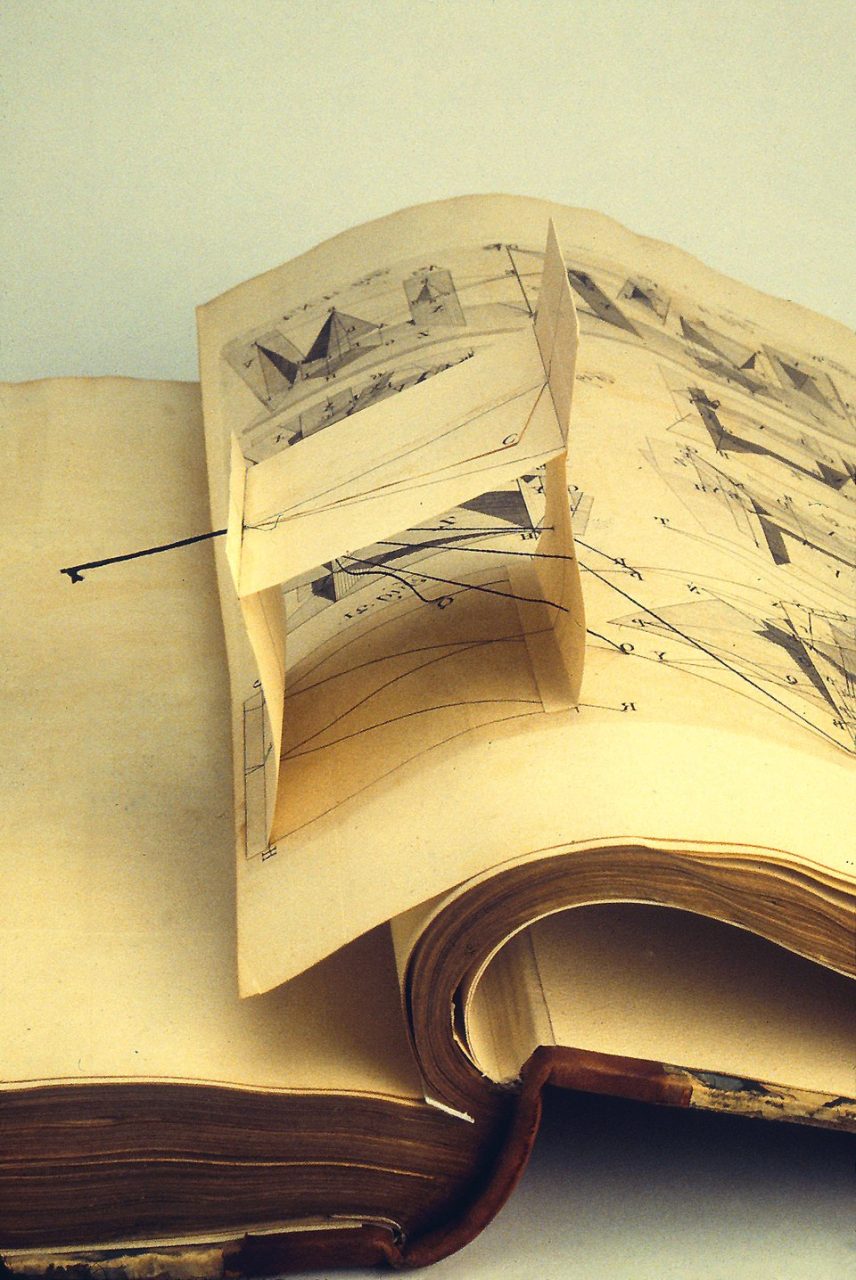

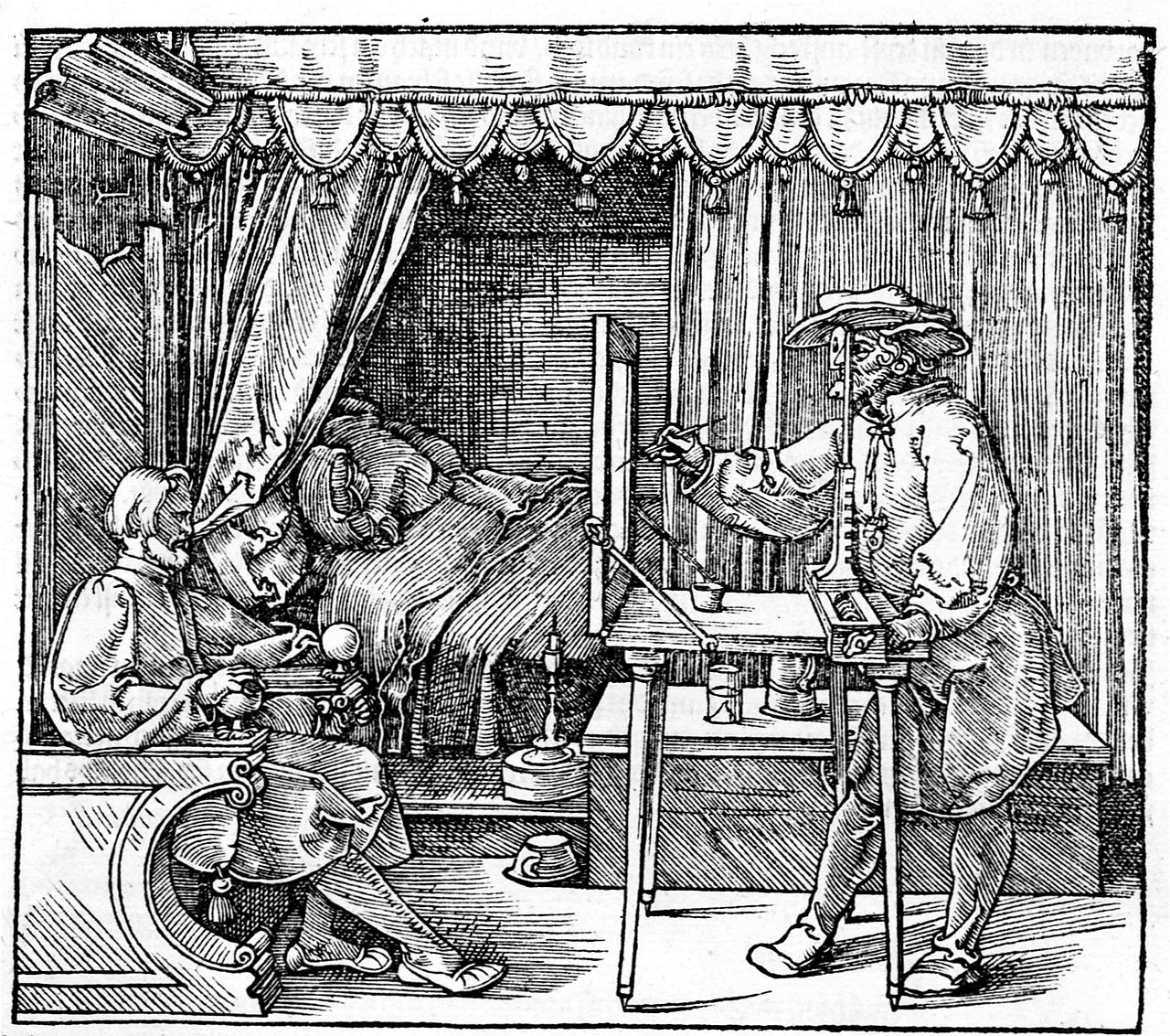

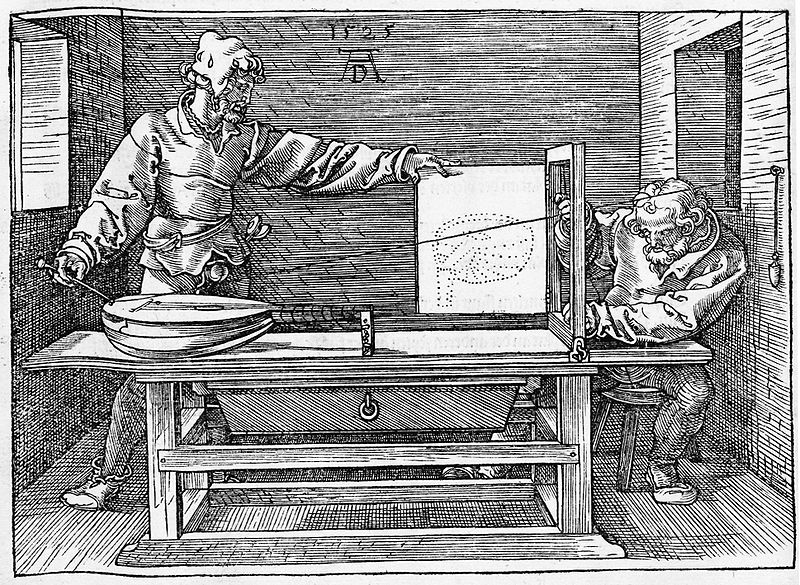

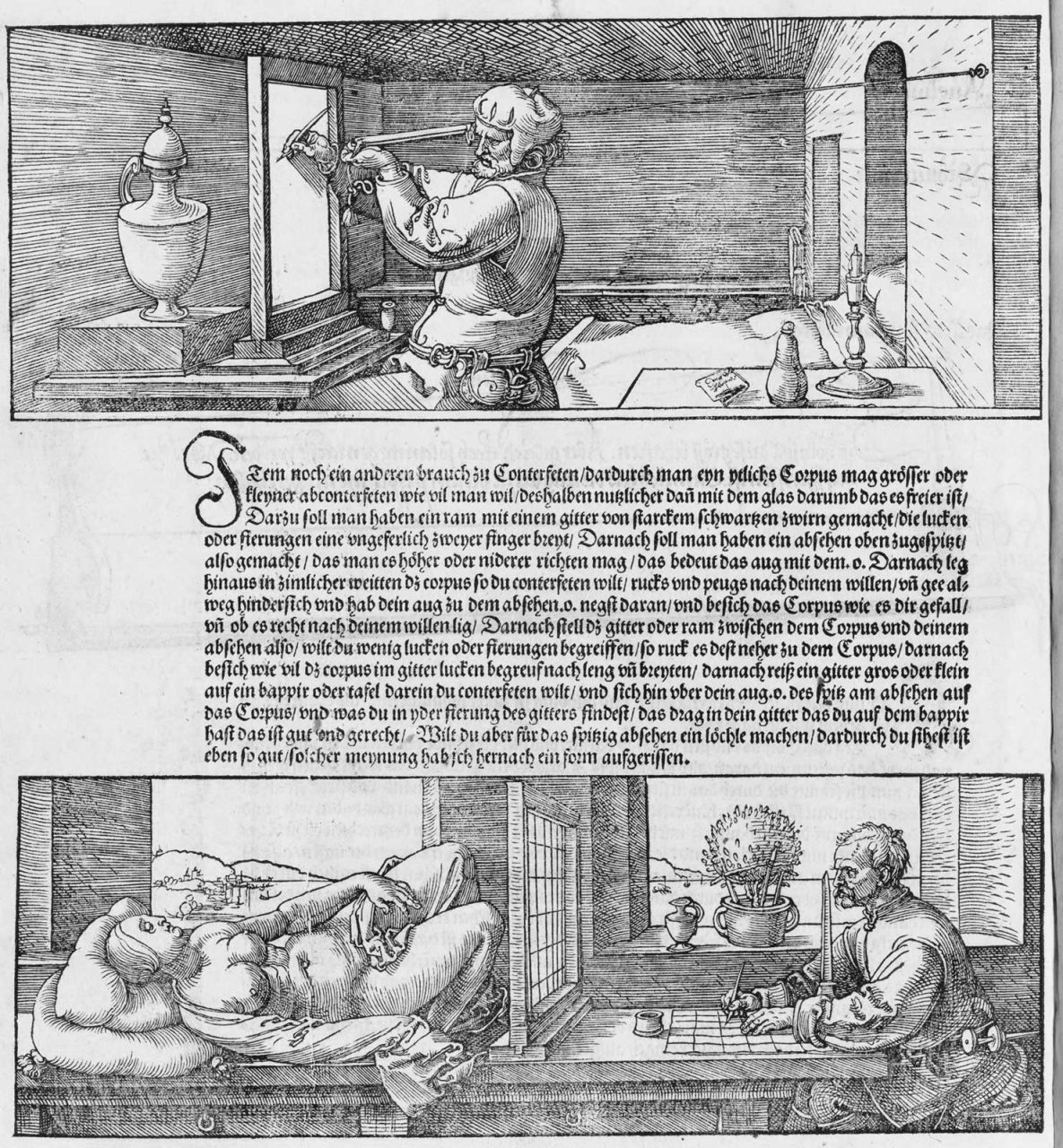

- 除暗箱投影,还有一些早期的投影方式也被艺术家用于辅助绘画,德国画家阿尔布雷特·丢勒(Albrect Dürer,1471-1528)在其著作《使用圆规、直尺对线、面与立体图形的测量指南》(Underweysung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheyt,1525)

- 全书分为4卷,结合文字与151幅自绘插图,涵盖:

- 几何基础:点、线、面、圆锥截面(椭圆、抛物线、双曲线)的数学定义与绘制方法。

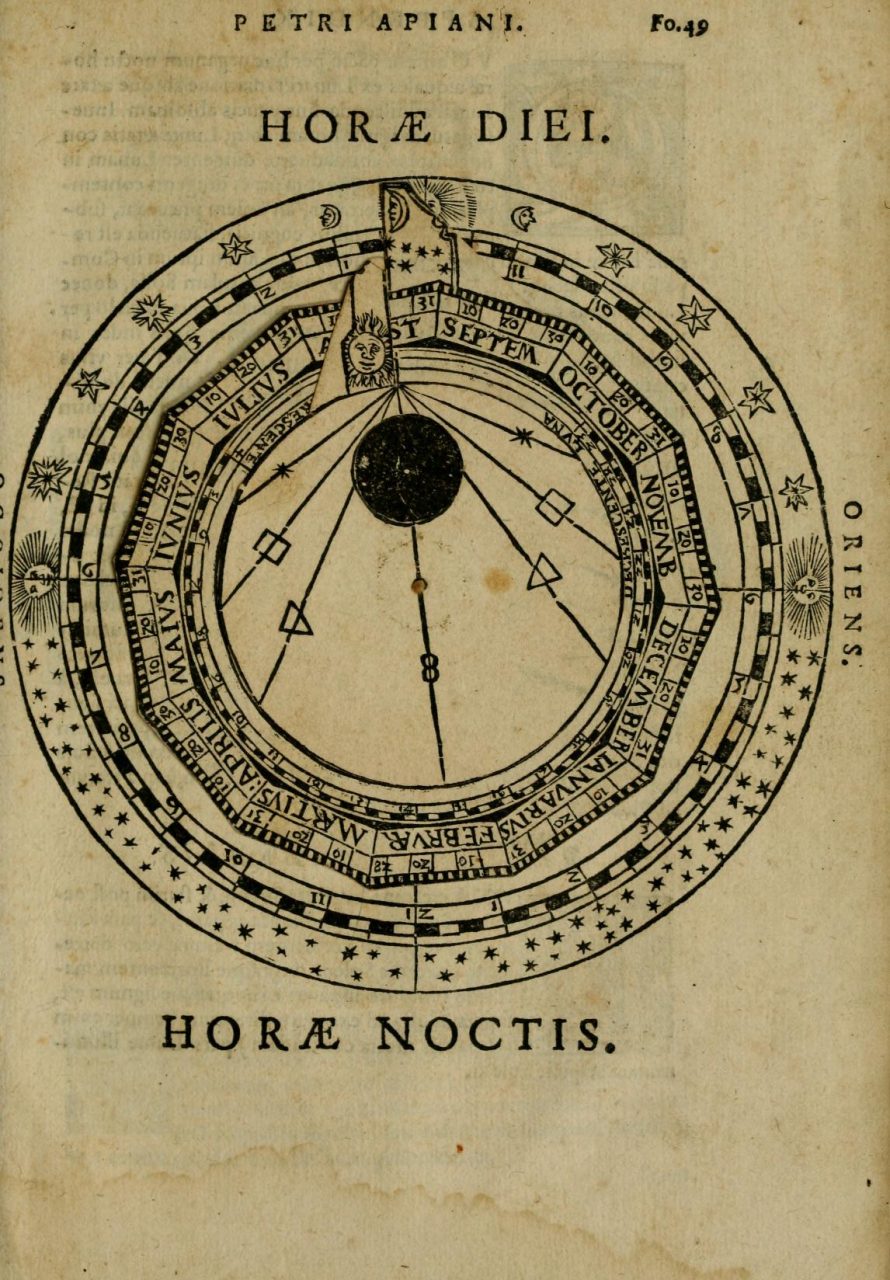

- 平面与立体几何:三角形、多边形、圆柱体、圆锥体的测量,延伸至建筑柱式设计与日晷制作。

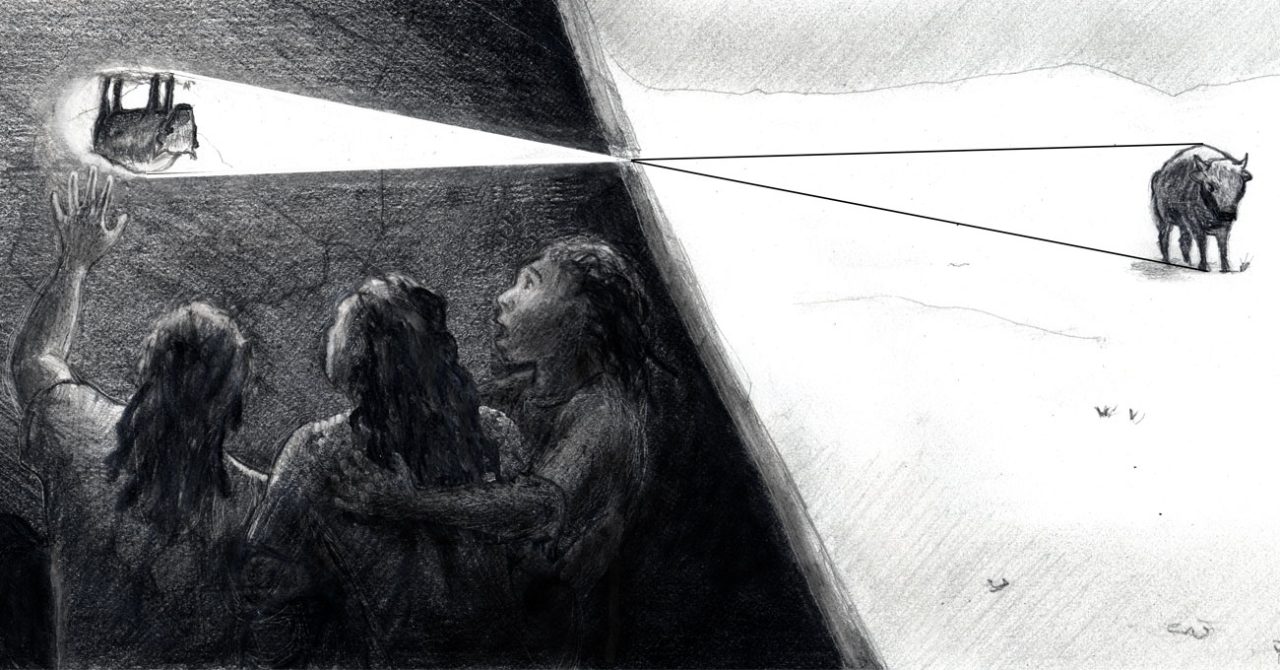

- 透视与投影:提出“合理结构”(naherer Weg)法则,解决中心透视法的视角度数问题,并设计辅助装置图。

- 字体设计:最早系统研究印刷体字母比例,影响后世字体标准化。

- 将欧几里得几何引入艺术实践,强调测量与比例对真实感的重要性,首次将艺术创作提升为理性学科,其成就不仅在于技法革新,更在于通过艺术与科学的融合,构建了北方文艺复兴的理论框架,使德国艺术走向人文主义与实证主义的道路。

- 提出了已知最早的“光线追踪”概念,其后续发展成为计算机图形学的重要技术,创造出照片真实感3D图像。

- Dürer A. Underweysung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheyt[M]. 纽伦堡: 赫罗尼姆斯·安德烈, 1525.

- 全书分为4卷,结合文字与151幅自绘插图,涵盖:

16世纪

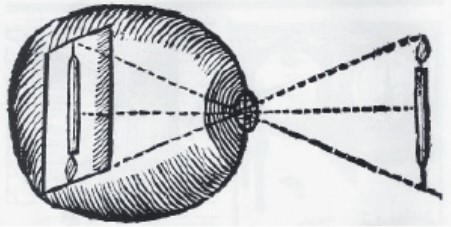

- 玻璃制作技术的进步,以及新兴的玻璃制造产业圈,为高质量光学透镜的研发提供了基础。

- 而透镜的加入,让暗箱可以获取更鲜明的影像。

- 约1533-1580年间,德国数学家弗里德里希·里斯纳(Friedrich Risner)提出了最早的便携式相机暗箱构想,据说用于辅助绘画,可惜他的研究被法国宗教战争打断。

17世纪

1610s-1620s

- 德国天文学家开普勒(Johannes Kepler)发明(或使用)了一种只能容纳一个人的帐篷式便携暗箱辅助绘画。

- Wotton H. (1672). Reliquiae Wottonianae. London: Printed by T. Roycroft for R. Marriott, F. Tyton, T. Collins and J. Ford, 300-301.

约1604年:

- 耶稣会士、因戈尔施塔特希伯来语与数学教授、天文学家克里斯托夫·沙伊纳(Christoph Scheiner)组装了首台“缩放仪”(Pantograph),主要用于复制图表而非文字文献。但其《缩放仪论》(Pantographice)直到1631年才在罗马出版。

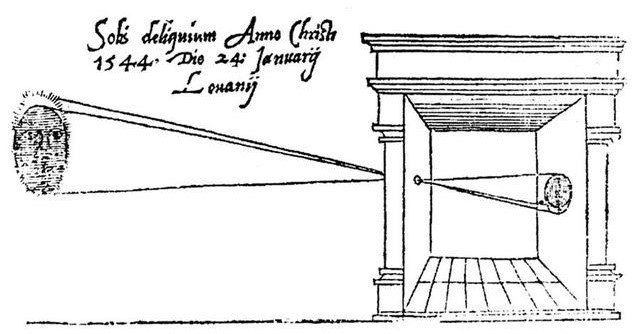

1610年:

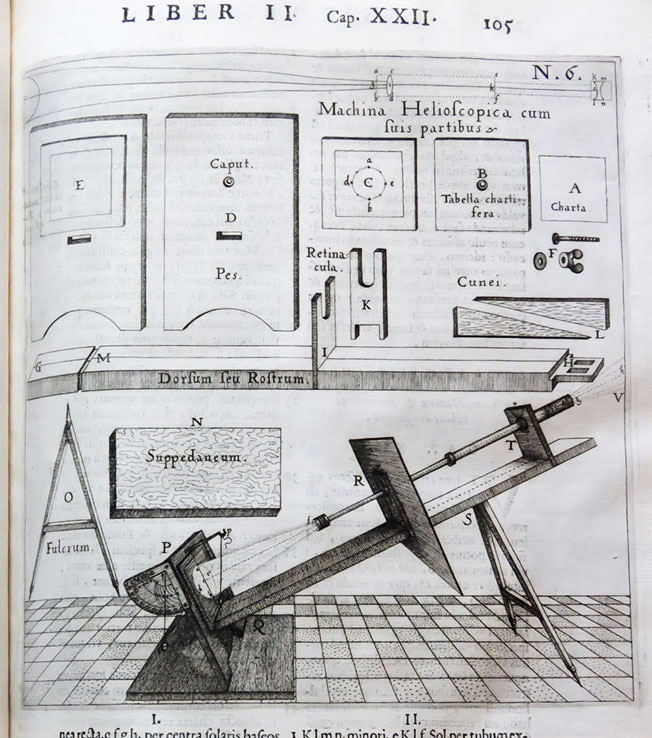

- 克里斯托夫·沙伊纳发明了首台太阳望远镜“machine helioscopica”,通过特殊设计的透镜散射光线,有效解决了强光直射问题,使安全且高效的太阳观测成为可能。他随后继续改进相关设备,使其成为可用于观察和投影太阳黑子图像的太阳“投影镜”。

- 相关著作《奥尔西尼之玫瑰,或曰太阳》(Rosa Ursina, sive, Sol)由安德里亚·费(Andrea Fei)于1626–1630年在布拉恰诺印刷。

- Scheiner C. (1626-1630). Rosa Ursina Sive Sol. Bracciano: apud Andream Phaeum.

- Gonville & Caius College. (n.d.). Staring at the sun. https://www.cai.cam.ac.uk/discover/library/featured-books/staring-sun

1614年:

- 意大利医生、化学家安杰洛·萨拉(Angelo Sala)对硝酸银和银盐的实验,证明了粉状硝酸银被太阳熏黑。

- 这本应启动关于光敏材料的科学研究,但这个重要的发现被当时“受人尊敬的”科学家认为“没有实际作用”,否则摄影技术的发明可能会提早两个世纪。

1621年

- 德雷尔已制作出可以反转图像的小型盒式暗箱,还评论了艺术和相机图像之间的关系。

1630s-1640s

1636年:

- 德国数学家、发明家丹尼尔·施文特(Daniel Schwenter)设计了被称为“万向球”的镜头,利用球关节原理,允许镜头向任意方向旋转,方便艺术家绘画全景。

- Schwenter D. (1636). Deliciae Physio Mahematicae[M]. . Nurnberg: Jeremias Dümler, 255.

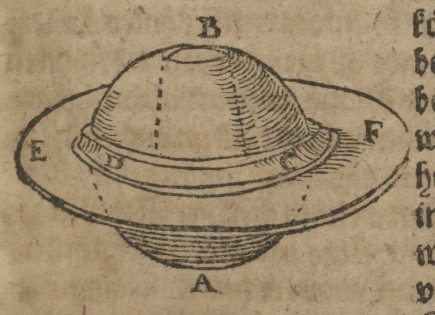

(Daniel Widman,约1626)

(Daniel Widman,约1626)

(Daniel Schwenter,1636)

1650s-1660s

1657年:

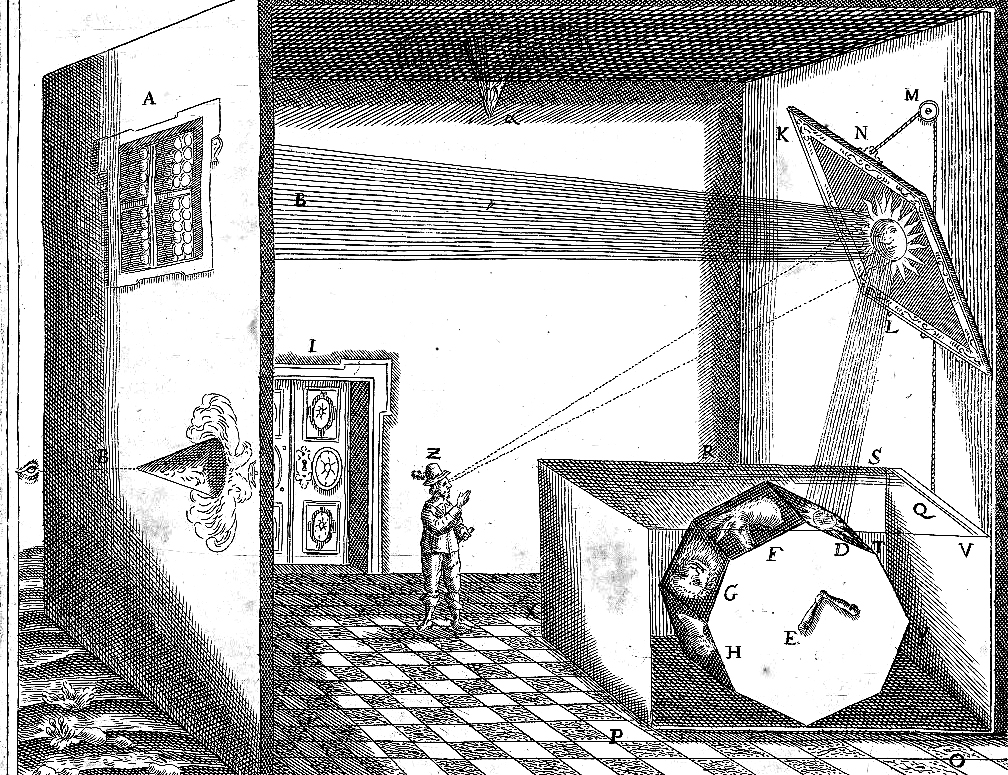

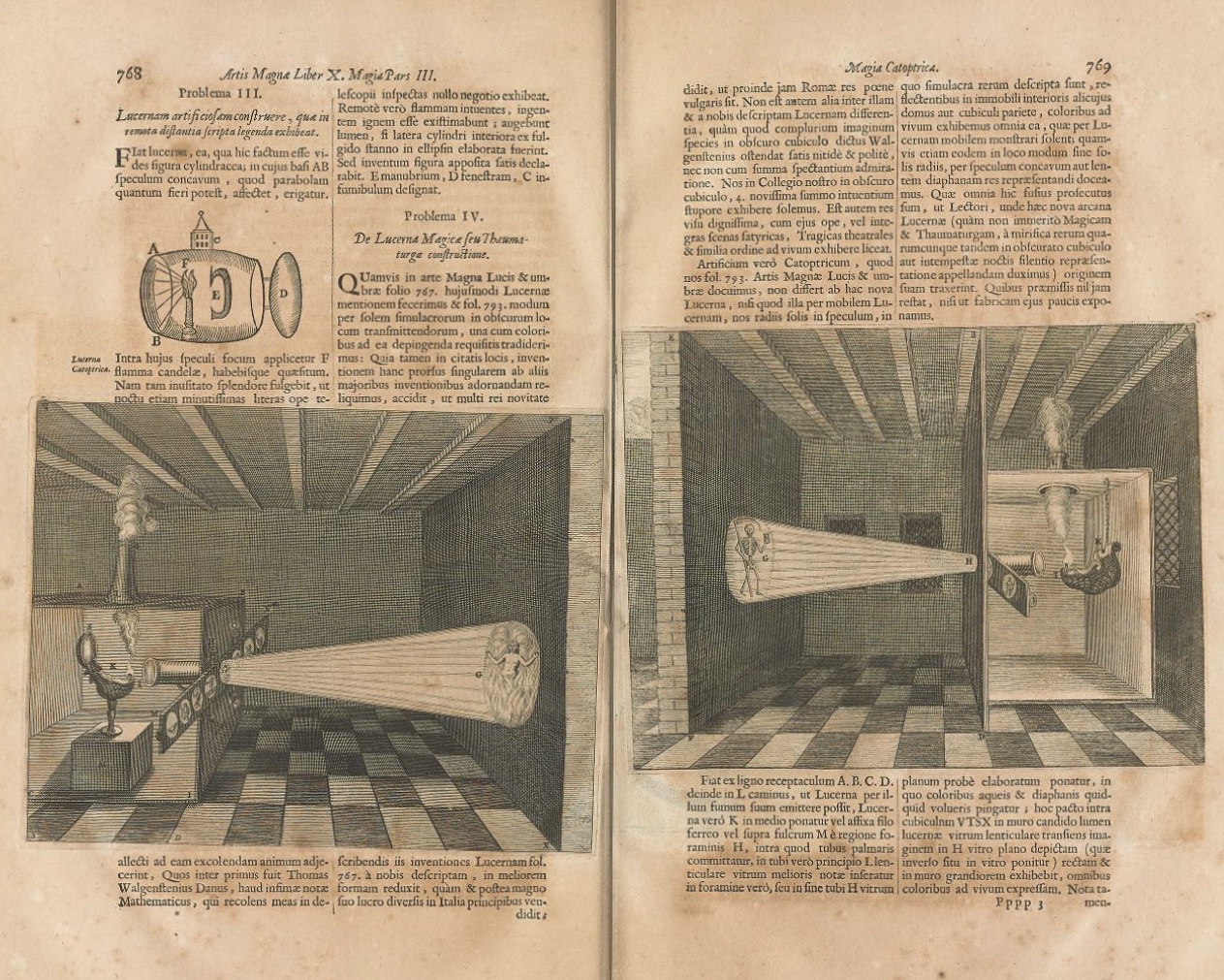

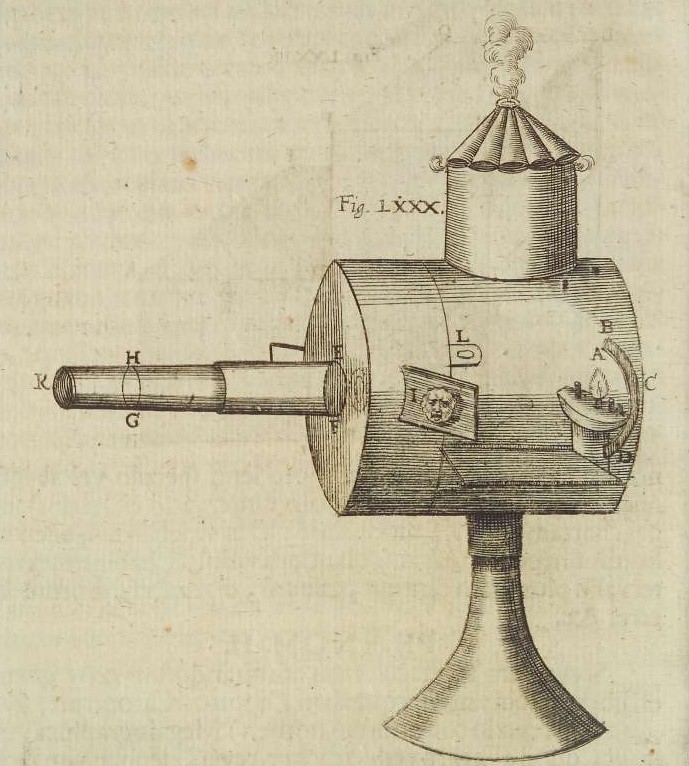

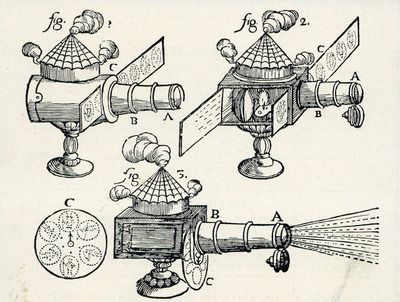

- 德国科学家加斯帕·肖特(Gaspar Schott)发表了已知最早关于盒式暗箱的清晰描述。

- Schott G. (1657). Magia Universalis Naturæ et Artis. Herbipoli: Excudebat Henricus Pigrin Typographus Herbipoli, 199-201.

1670s-1680s

1673年:

- 撒克逊炼金术师克里斯蒂安·鲍德温(Christian A. Balduin)通过混合粉笔和硝酸制造了一种发光物质“发斯佛”(Phosphor),成为制造各类硝酸盐的原料。

- Keller V. (2014). Hermetic Atomism: Christian Adolph Balduin (1632–1682), Aurum Aurae, and the 1674 Phosphor. ambix, 61(4), November, 366–384

- Schott G. (1657). Magia Universalis Naturæ et Artis. Herbipoli: Excudebat Henricus Pigrin Typographus Herbipoli, 199-201.

1676年:

- 德国哲学家约翰·斯图姆(Johann C. Sturm)描述了使用45度平面镜的绘画暗箱,并建议装置要足够大,可容纳艺术家的头和手。

- Sturm J. C. (1676). Collegium experimentale: sive curiosum. Norimbergae: Endter, 163.

1685年:

- 扎恩提出现代相机的构想,足够小的、便携的、可在某种介质上实际捕捉图像。

- Zahn J. (1685). Oculus Artificialis Teledioptricus Sive Telescopium.Herbipoli: Heyl, 219-224.

1694年

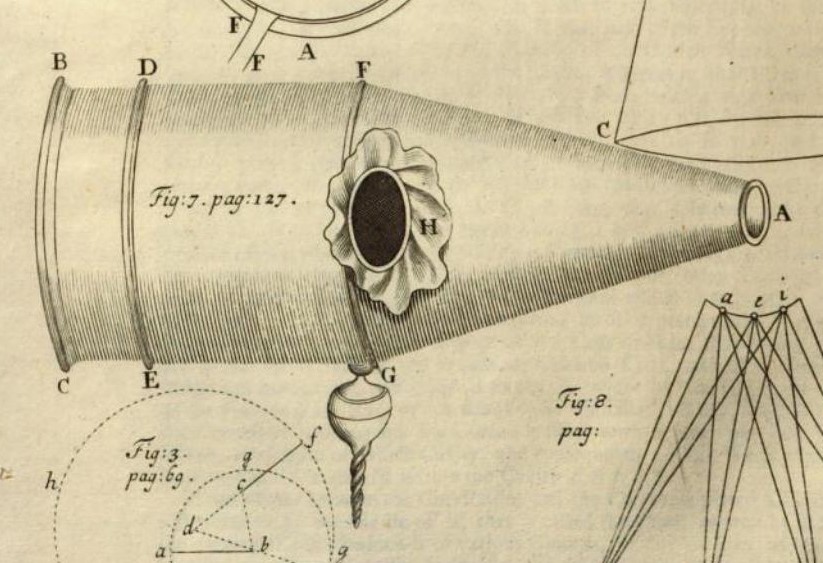

- 英国科学家罗伯特·胡克(Robert Hooke,1635-1703)提交了一种被称为“露西达”(Lucida)的便携绘画暗箱,该设备长为圆锥体,长约5英尺,可变焦。

- Hooke R. (1705). The Posthumous Works of Robert Hooke. London: Richard Waller, 127-128.

- 威廉·邓纳姆(William Derham,1657–1735)出版的《哲学实验与观察》(Philosophical experiments and observations,1726)提供了另外一幅关于胡克的便携绘画暗箱插图。

- Hooke R., Derham W. (1726). Philosophical experiments and observations of the late eminent Robert Hooke, and geom. prof. Gresh, and other eminent virtuoso's in his time. London: W. and J. Innys, Printers to the Royal Society, 295.

(The Posthumous Works of Robert Hooke,1705)

(Philosophical Experiments and Observations,1726)

18世纪

1700s-1710s

- 18世纪初,一种商用的全景暗箱在伦敦出售,以其“万向球”镜头命名(Scioptricks)。

1711年:

- 荷兰数学家威廉·斯格拉维桑德(Willem Gravesande)展示了一种独立工作间式暗箱,包含桌椅、全景镜头和通风管。

- Gravesande E. D. (1711). Essai de perspective. A La Haye : Chez la Veuve d'Abraham Troyel, 30.

约1717年:

- 德国教授和博学家约翰·舒尔茨(Johann H. Schulze)通过实验再次发现和证实了很多硝酸银混合物在受到光照射后会变黑。虽然他未能找到保存这些影像的方法,但为以后感光材料的发明奠下了重要基础。

1720s-1730s

1727年:

- 法国工程师尼古拉斯·比昂(Nicolas Bion)设计了一款复印暗箱,用来摹画已有图像。

- Burns P. (n.d.). The History of the Discovery of Cinematography. http://precinemahistory.net/1700.htm

1733年:

- 英国医生威廉·切塞尔登(William Cheselden)在其医学著作《骨摄影术,或骨骼解剖学》中展示了一种大型的箱式暗箱,并使用其绘画了一些列医学图画。

- Cheselden W. (1733). Osteographia, or the anatomy of the bones. London: MDCC XXXIII, title page.

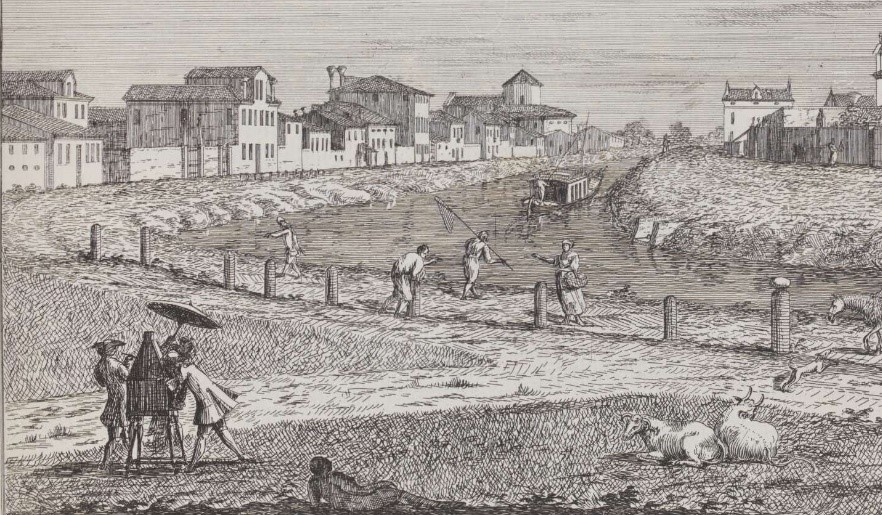

(Willem Gravesande,1711)

(Nicolas Bion,1727)

(骨摄影术,1733)

1740s-1750s

1740年:

- 英国科学设备制造商本杰明·马丁(Benjamin Martin)在其著作《新型简明光学系统》中详细介绍了当时暗箱的总体情况,并形容这是一种“自然绘画”。

- Martin B. (1740). A New and Compendious System of Optics. James Hodges, 158-173, 291.

- 18世纪中,便携绘画暗箱不断被发明和改进,不仅受到画家和绘图师的欢迎,也成为旅行者和户外活动人士的新奇用品。

- 威尼斯科雷尔博物馆里展示了一个据说属于18世纪著名风景画家乔凡尼·康纳尔(Giovanni A. Canal)的盒式暗箱。

- Cultor College. (n.d.). I pittori e gli strumenti ottici – Canaletto. http://www.cultorweb.com/ottica2/Vermeer.html

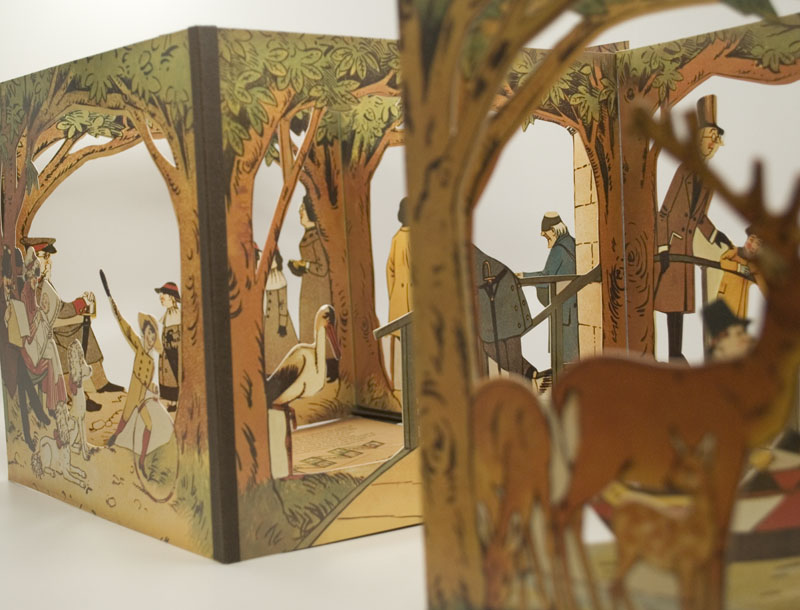

- 相传暗箱在当时的“旅行画”中经常被使用,很多旅行者都喜欢购买那些看起来像照片一样的油画带回家纪念。

1750-1756年间:

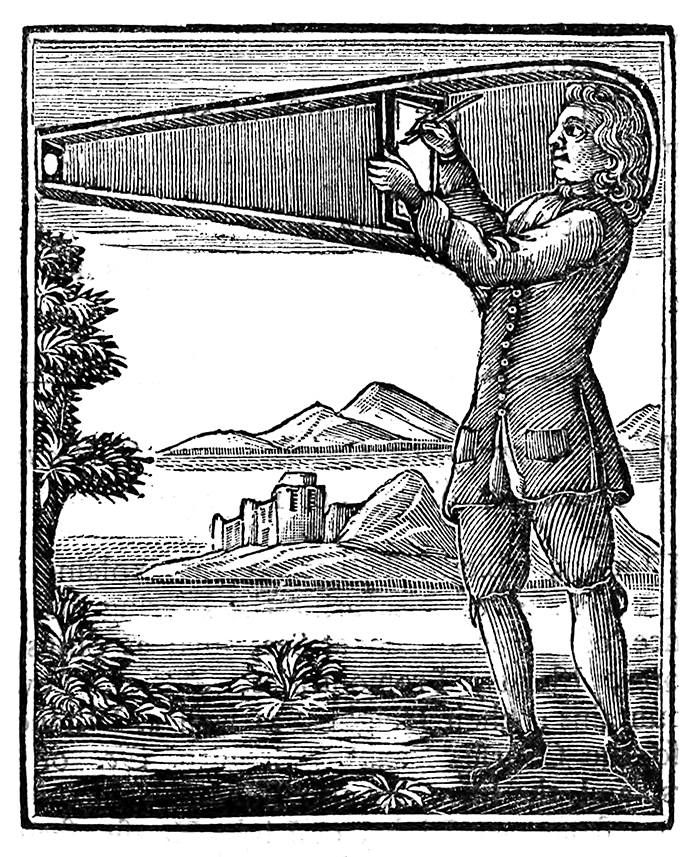

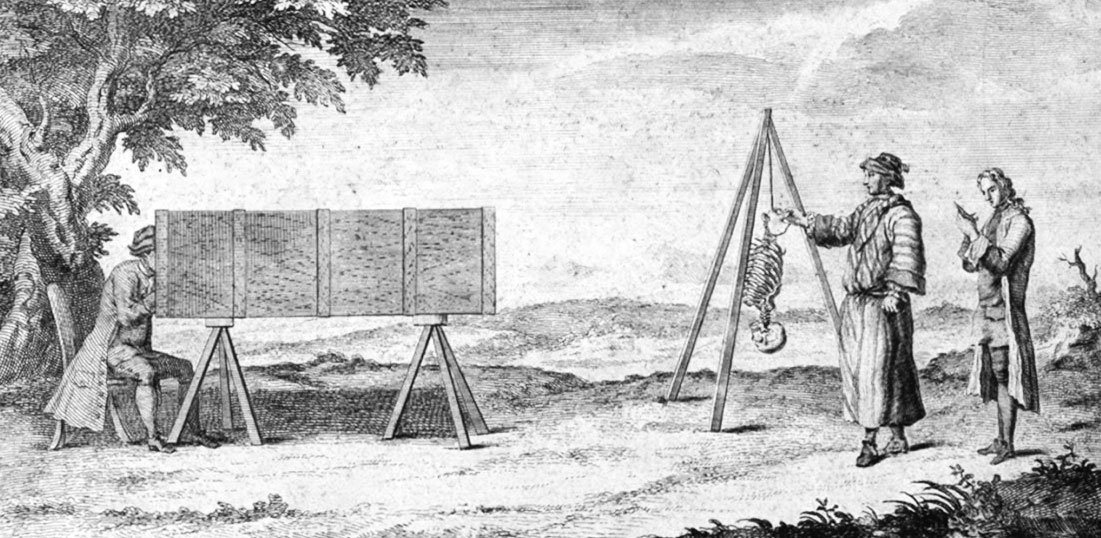

- 意大利画家乔瓦尼·科斯塔(Giovanni F. Costa)发表的一幅版画(Le Delizie del Fiume Brenta),清晰描绘了人们在使用帐篷式便携暗箱绘画的场景。

(Giovanni F. Costa,约1750s)

1760s-1770s

- 约1760年代,德国博学家马丁·勒德米勒(Martin F. Ledermülle)制作了一种特殊的显微镜暗箱,用于观察和绘画昆虫。

1764年:

- 意大利艺术家弗朗西斯科·阿尔加罗蒂(Francesco Algarotti)明确表示支持使用光学技术辅助绘画,认为画家应该像博物学家、天文学家一样,使用这些有助于认识和表现自然的仪器。

- Algarotti F. (1764). Saggio sopra la pittura. Marco Coltellini, 59-64.

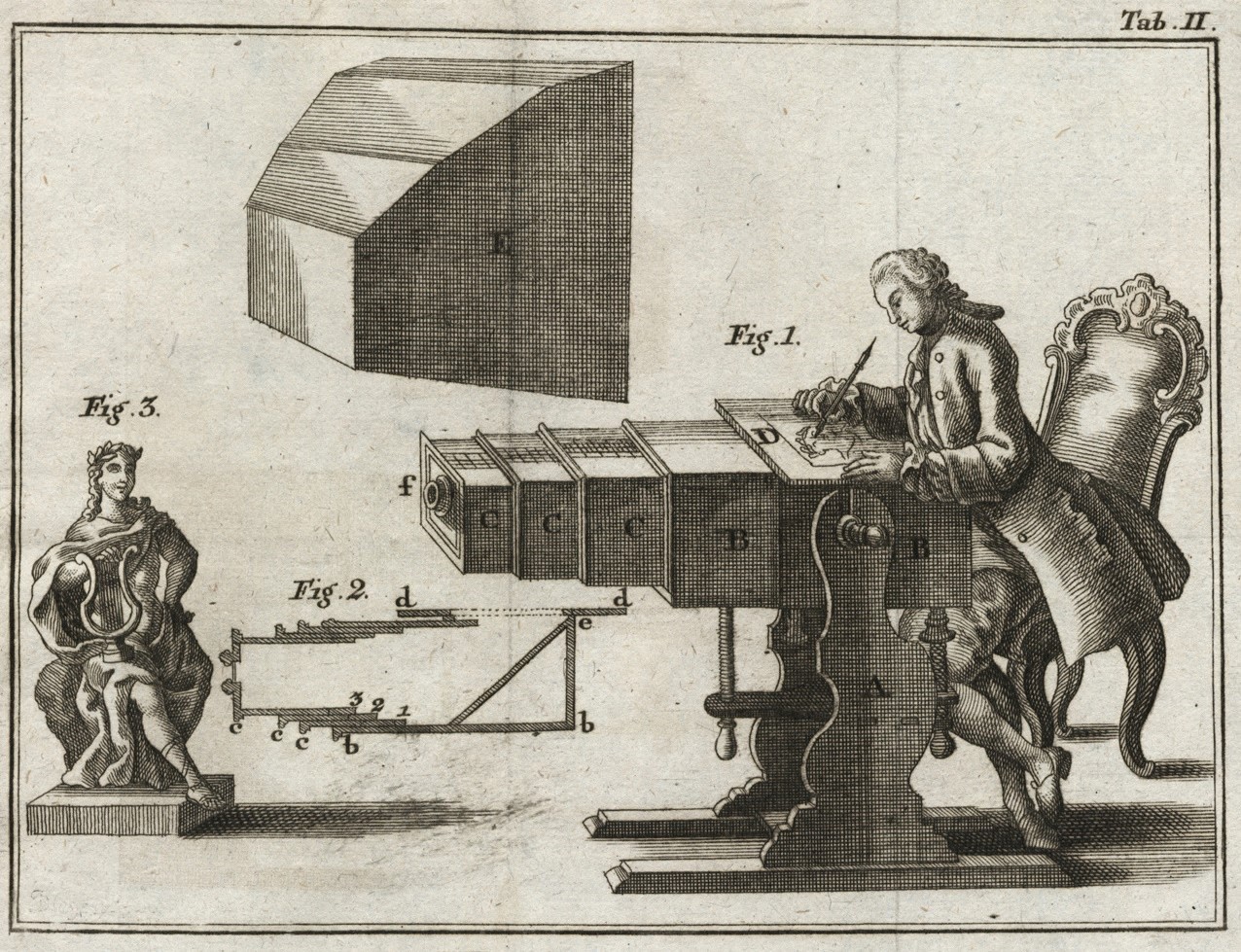

1769年:

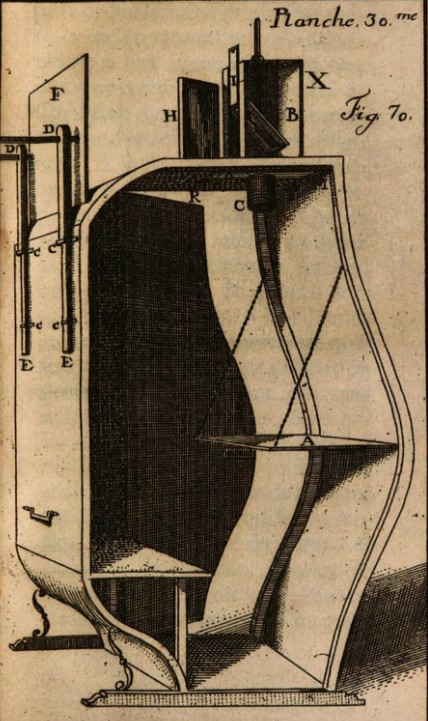

- 德国科学仪器制造商盖尔·布兰德(Georg F. Brander)展示了一款外形类似大炮的变焦暗箱,配有舒适桌椅。

1770年:

- 法国发明家埃德姆-吉勒斯·盖约特(Guyot)也推出了一款隐蔽性较强的桌下式绘画辅助暗箱。

1777年:

- 德国和瑞典化学家卡尔·舍勒(Carl W. Scheele)研究了氯化银和阳光的关系,他再次证实了影响硝基的是光,而不是热,但未能说服所有人。

1778年:

- 英国发明家威廉·斯托勒(William Storer)获得了一款名为“皇家精确描绘仪”(Royal Delineator)的抽屉式便携暗箱专利,其外形已很接近后来的相机。

- Science Museum / Science & Society Picture Library. (2021). Storer's 'Royal Delineator' camera obscura, 1778. http://www.ssplprints.com/image/86775/storers-royal-delineator-camera-obscura-1778

© The Board of Trustees of the Science Museum

1780s-1790s

1794年:

- 苏格兰化学家伊丽莎白·富尔哈姆(Elizabeth Fulhame)提出了“催化剂”的概念,并发现了光还原反应,她虽然没有尝试制作“照片”,但她在银化学方面的工作是摄影诞生和早期发展史上一个重要的里程碑。

约1796年:

- 英国发明家托马斯·韦奇伍德(Thomas Wedgwood)开始用银盐做实验,在不同基底上制作出树叶和昆虫的图像。

- 他是首位想到把光敏物质涂在其它材料上去捕捉暗箱投影来创作永久性照片的人。

19世纪

化学研究的推进终于为自动摄影带来希望。

1800s

1800年:

- 韦奇伍德成功捕捉到一幅图像,虽然未能找到防止感光纸完全变黑的方法,但这一突破对后续研究有重要影响。

- 与此同时,发明了弧光灯的戴维也开始研究硝酸银,用太阳显微镜将图像投影到感光纸上进行摄影放大,在铜版纸和皮革上制作细节更丰富的图像,但同样未能找到固定方法。

1802年:

- 韦奇伍德发表了一项名为“阳光打印”(sun-printing)的技术,依然无法固定图像。

1806年

- 英国化学家和物理学家威廉·沃拉斯顿(William H. Wollaston)获得了名为“露西达相机”(Camera Lucida)专利,可在明亮的房间里直接使用,允许画家同时看到真实场景和画布。

- 开普勒在《折光》(Dioptrice,1611)中曾描述过类似的光学原理,但并没有证据他确实制作了该设备。

1816年:

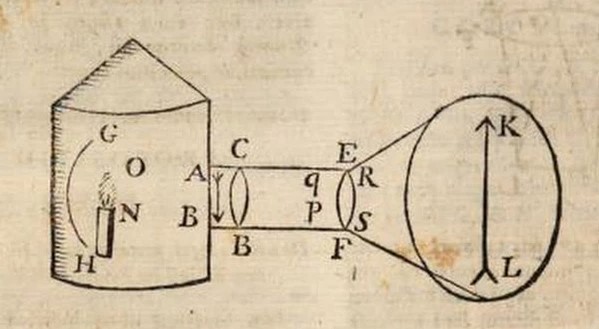

- 法国发明家约瑟夫·涅普斯(Nicéphore Niépce)制作了一个结构和现代相机十分接近的暗箱,并成功在涂有氯化银的纸上拍摄到图像,但照片是负片的,且无法长时间保存。他开始把目光转向可以被光漂白,而非变黑的化合物,尝试了很多材料依然未能找到固定照片图像的方法。

1819年

- 英国发明家约翰·赫歇尔(John Herschell)发现硫代硫酸钠可以溶解碘化银和溴化银等卤化银化合物。

- 这一发现最初发表于他的化学论文中,但当时未直接应用于摄影领域。

- Royal Society of Edinburgh. (1819). The Edinburgh Philosophical Journal. Edinburgh: Tunted Fok Abchibald Constable and Company, 424-427.

- 赫歇尔后来开发出摄影固定剂,最终在1839年成功“修复”照片并使其长久保存。

约1822年

- 约瑟夫·涅普斯把沥青涂在各种板材上实验,发明了“光刻摄影法”(Heliography)以复制版画,没使用暗箱,而是直接在阳光下曝光。

- 他声称自己在1824年使用涂有沥青的石板在相机暗箱里获得了一张固定图像,后来也开始使用铜和锡作为基材,

- 留下了现存世界上最早的两张照片——“牵马的男孩”(1825)和“窗外景色”(约1826-1827)。

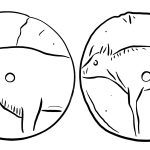

(Nicéphore Niépce,1825)

(Nicéphore Niépce,约1826-1827)

1831年

- 苏格兰数学家大卫·布鲁斯特(David Brewster)在其《光学理论》(Treatise on Optics,1831)中写到脱脂牛奶薄膜比磨砂玻璃板接收图像的效果更好。

- Brewster D. (1831). Treatise on Optics. Philadelphia: Carey, Lea, & Blanchard, 47-48.

1832年

- 法国艺术家路易·达盖尔(Louis Daguerre)和约瑟夫·涅普斯发明了一种新的“物理自动摄影法”(Physautotype),将树木树脂和薰衣草油蒸馏残渣用作光敏剂,可使曝光时间减少到7-8小时。

1835年:

- 达盖尔成功用更短的曝光时间获得了正片图像。

1837年:

- 达盖尔找到固定图像的方法,但还需要改善。

1838年:

- 英国科学家查尔斯·惠斯通(Charles Wheatstone,1802-1875)发明了立体镜(Stereoscope),使用两面45度倾斜的反射镜,将分置的两张图片(同一物体不同角度)分别反射至双眼,利用双眼视差使人脑感知立体效果。

- 由于实际可行的摄影技术还没有诞生,其立体镜图像是通过绘画实现的。

- 已知最早的立体视觉装置雏形,开启了“立体图像”技术的大门。

- 其后续发展与摄影、电影、计算机动画技术深度融合。

1839年

- 年初,路易·达盖尔宣布他完善了“达盖尔型摄影法”(Daguerreotype),也称“银版摄影法”,并建议法国政府将其买下,作为“送给全世界的礼物”。

- 几乎同时,英国科学家、发明家威廉·塔尔博特(Henry F. Talbot)向皇家学会展示了他在1835年拍摄的几张纸质照片,随后便公布其技术细节,但他的方法需要较长的曝光时间。

- 3月:赫歇尔在提交给英国皇家学会的报告中,首次提出术语“负片”(Negative)、“正片”(Positive)的概念,并定义了“摄影”(Photography)一词。

- 6月:法国摄影先驱希波利特·巴亚德(Hippolyte Bayard)在巴黎主办了世界上第一个摄影展,展示了30张使用自己发明的一种直接在相机中产生正片纸质照片的技术,但他对摄影发明的贡献经常被遗忘。

- Hippolyte Bayard. (n.d.). https://www.getty.edu/art/collection/person/103KH7

- 8月:法国科学院把达盖尔的“光刻摄影”“物理自动摄影”和“银版摄影”的过程一起公诸于世。银版摄影这一新鲜产业在欧美迅速蔓延,作为更容易付诸实践的摄影法,曝光时间缩短到十几分钟,照片的效果细腻逼真、色调柔美且不易褪色,但存在观看角度有限、复制困难、易损、成本高、可能会导致水银中毒等缺点。

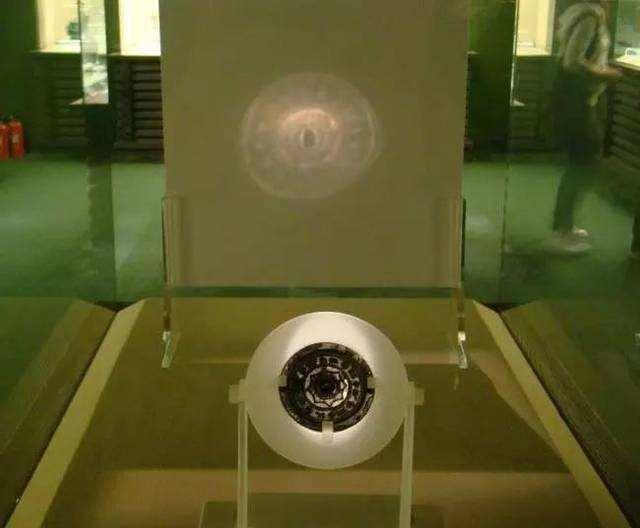

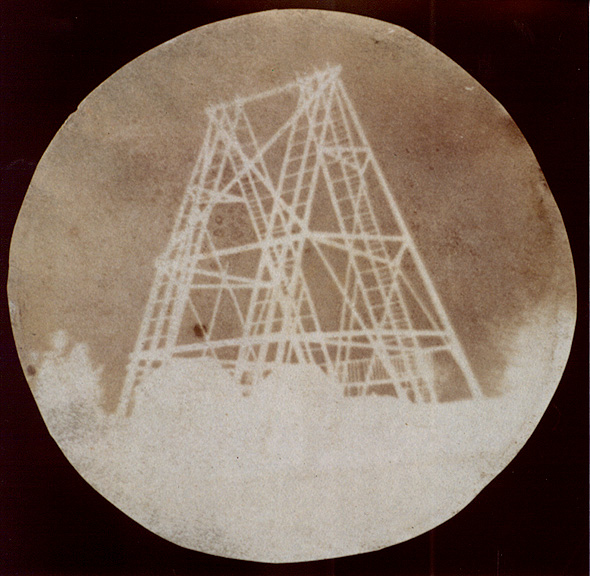

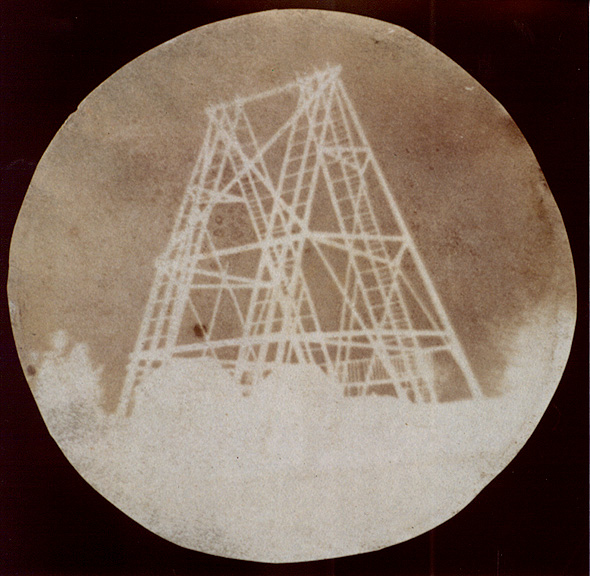

- 9月:约翰·赫歇尔用自己的方法拍摄了一张幸存至今的玻璃照片,展示了40英尺高的望远镜。

- Schaaf L. (1979). Sir John Herschel's 1839 Royal Society Paper on Photography. History of Photography. 3 (1): 47–60.

(John Herschell,1839)

(John Herschell,1839)

总而言之,很多发明家参与了摄影技术的开发,摄影机和照片确实在1830年代诞生了,与此同时,一场关于“光学欺骗”的研究即将带来基于序列图“似动”的动画。