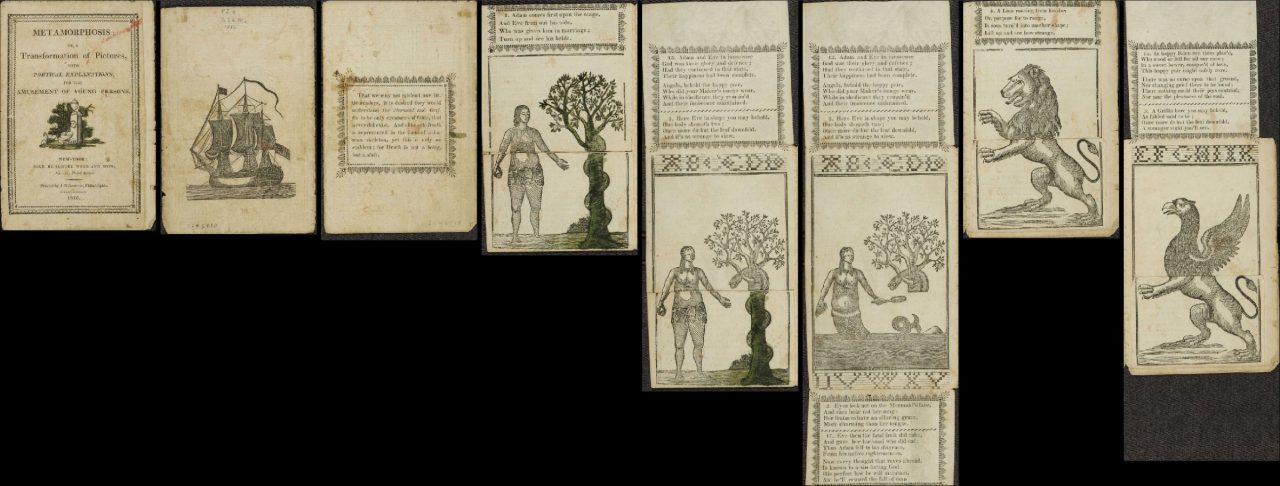

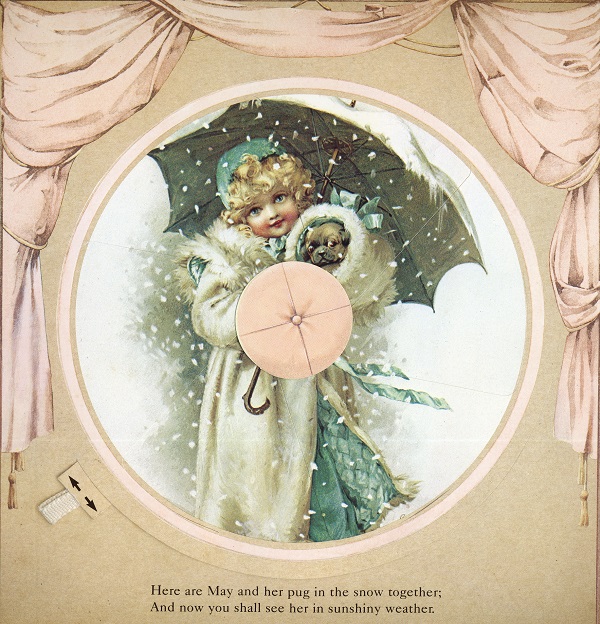

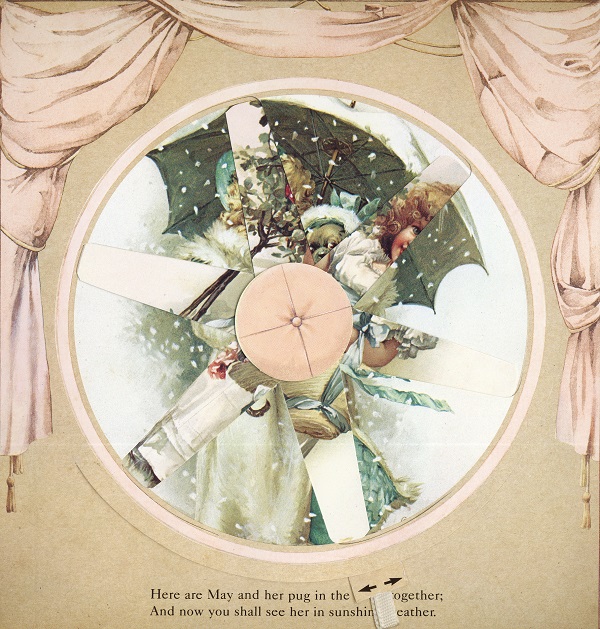

#1.2.3 可动偶的个性化和戏剧化

Personalized Artistry and Dramatic Narratives in Articulated Automata

人们为什么喜欢看可动偶表演?

因为大家都知道它们不是真的,却又似真的。

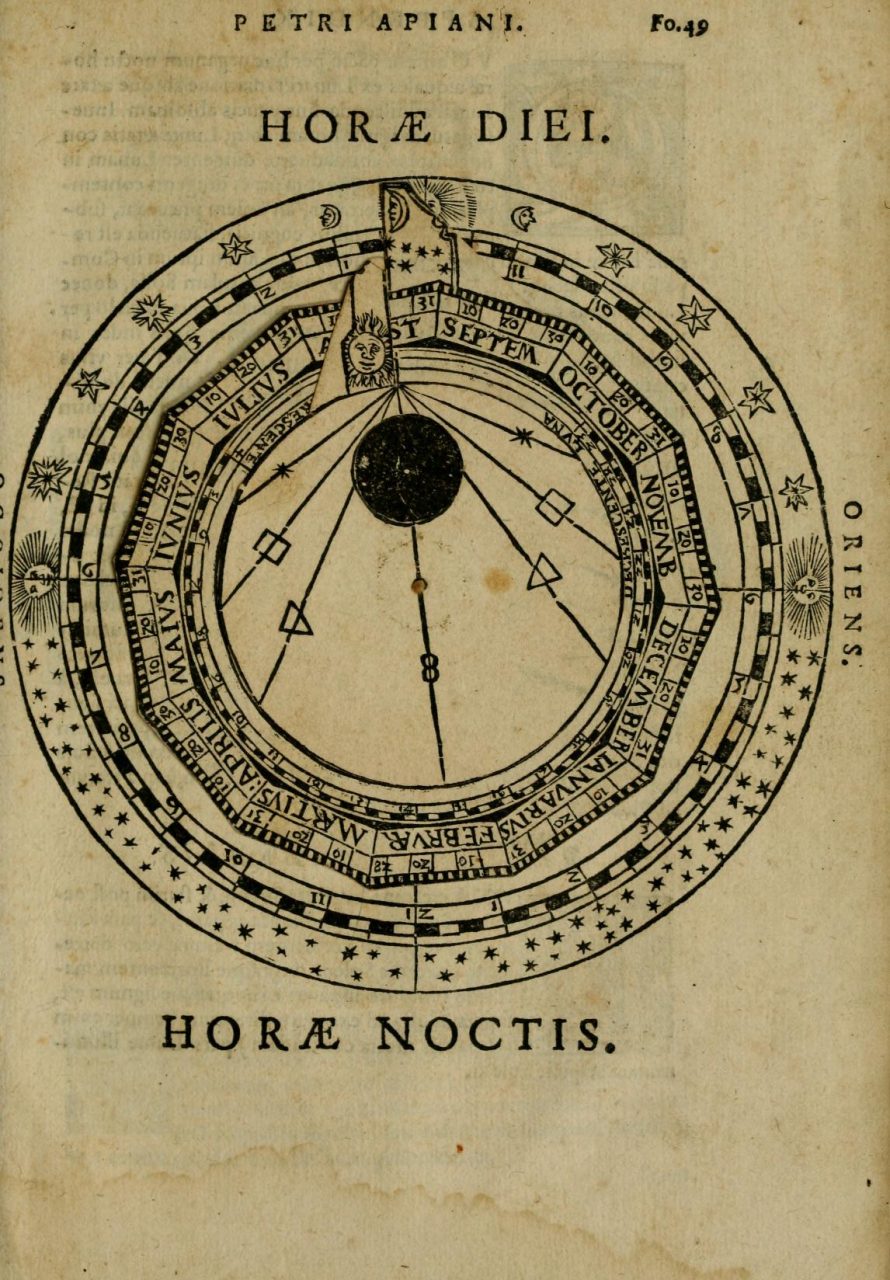

16世纪

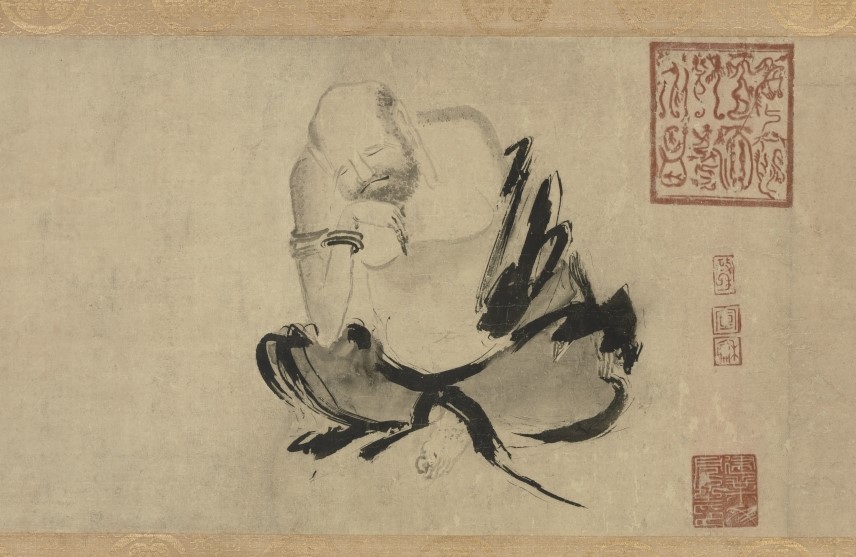

更多证据确凿甚至幸存至今的自动偶出现了。中欧地区金匠制造的自动偶多由发条驱动。人们对这些新奇玩意十分着迷,尤其在皇宫贵族和富豪圈子中。

- 史密森尼学会(Smithsonian Institution)收藏了一个至今仍可运作的僧侣自动机,高约38厘米,用木头雕刻而成,穿着粗糙的麻布长袍,衣服下面隐藏着机械机构。可以行走、点头、翻眼、嘴巴开合、祈祷,甚至亲吻十字架。

- 传说它为查理五世皇帝所造,皇帝的儿子菲利普二世在病榻前为奄奄一息的皇子祈祷时,许愿若孩子康复便创造一个奇迹。而当孩子确实康复后,菲利普二世遵守诺言,命人制作了这个机械修士(约1560年)。

- 大英博物馆收藏了德国著名自动偶制造者汉斯·斯洛特海姆(Hans Schlottheim)制作的一艘自动机械船,船上的自动偶根据各自的角色运动,表演一个小型会议和庆典情景,还有配音和烟雾效果。

- 维也纳艺术历史博物馆收藏了一个托里亚诺(Juanelo Turriano)的弹奏者自动偶。

© The Trustees of the British Museum

17世纪

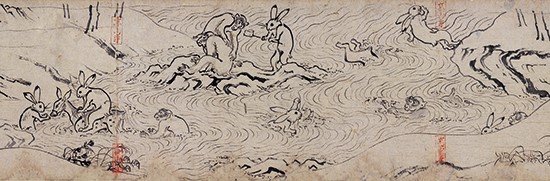

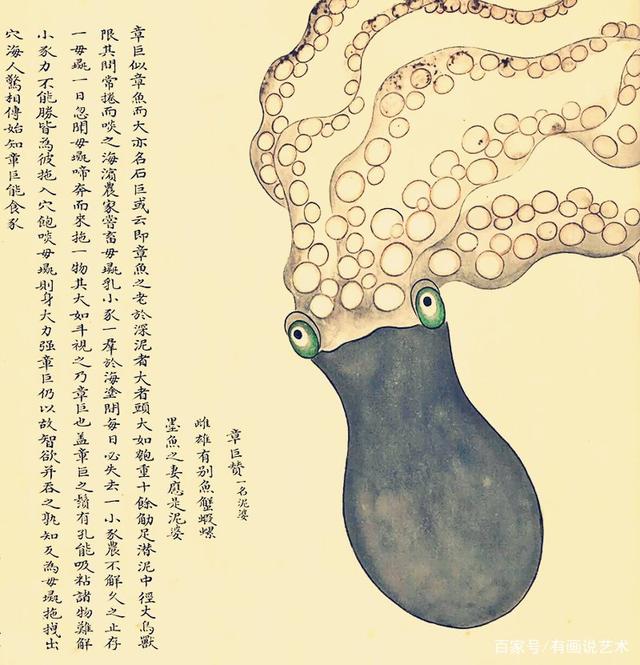

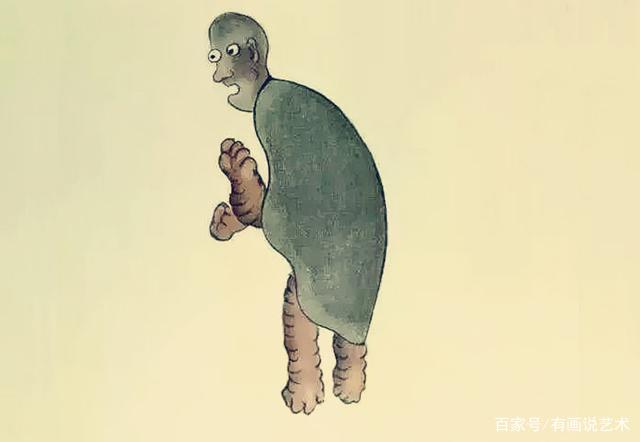

- 日本出现一种被称为“人形净琉璃”的木偶戏,其特色之一是木偶操纵者会和木偶一起同台表演,且主角木偶会由3位木偶师协同操纵,以表现更丰富的动作。

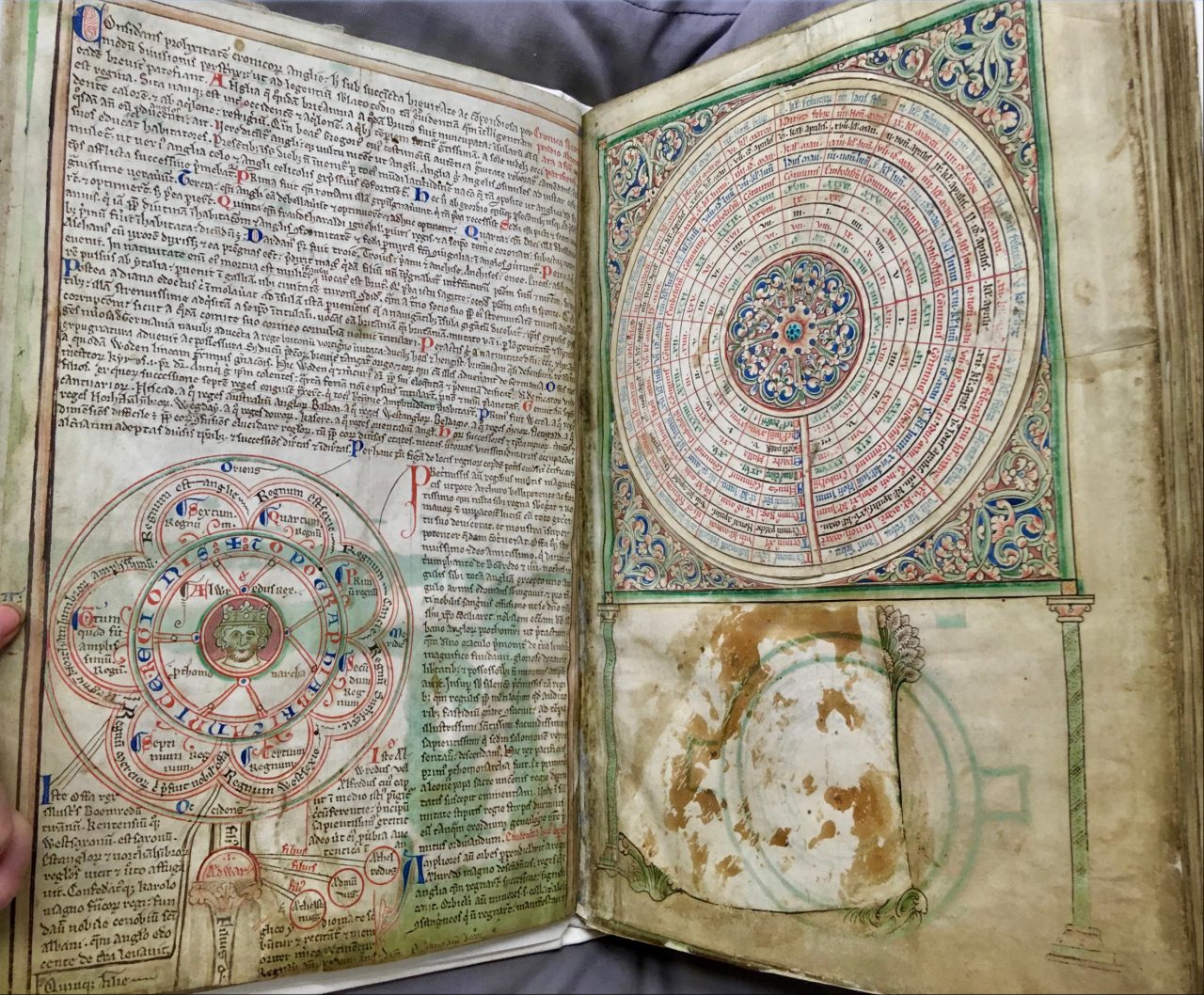

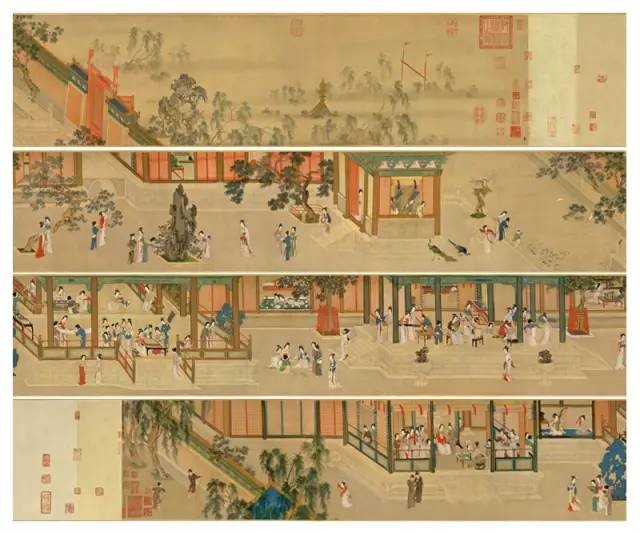

- 明代套印技术大师闵齐伋(1580-1662)所编《西厢记》(1640)插图本中包含一幅描绘当时民间木偶戏表演场景的插图,采用饾版套印技术,精细刻版配合六色套印,为我们留下了重要的图像证据,现存唯一孤本藏于德国科隆东方艺术博物馆。

- 印度尼西亚的 哇扬木偶剧(Wayang golek)据说也始于17世纪,其木偶十分精致,多带有精灵般神秘色彩,人类角色的木偶表情夸张,流传至今。

- 欧洲的钟表匠成为制作自动偶的主力,自动偶开始成为常见商品。

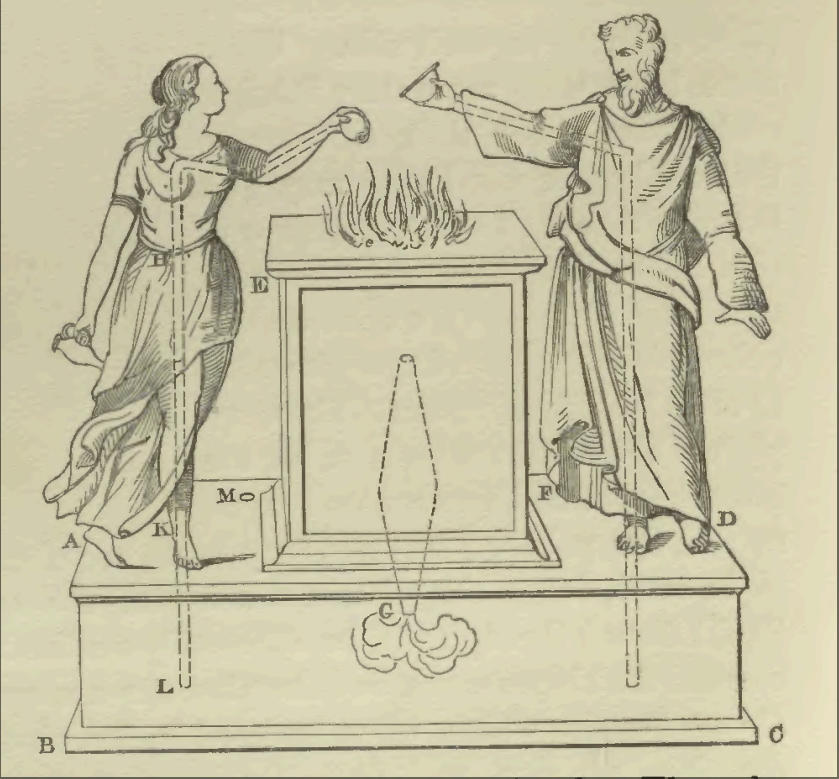

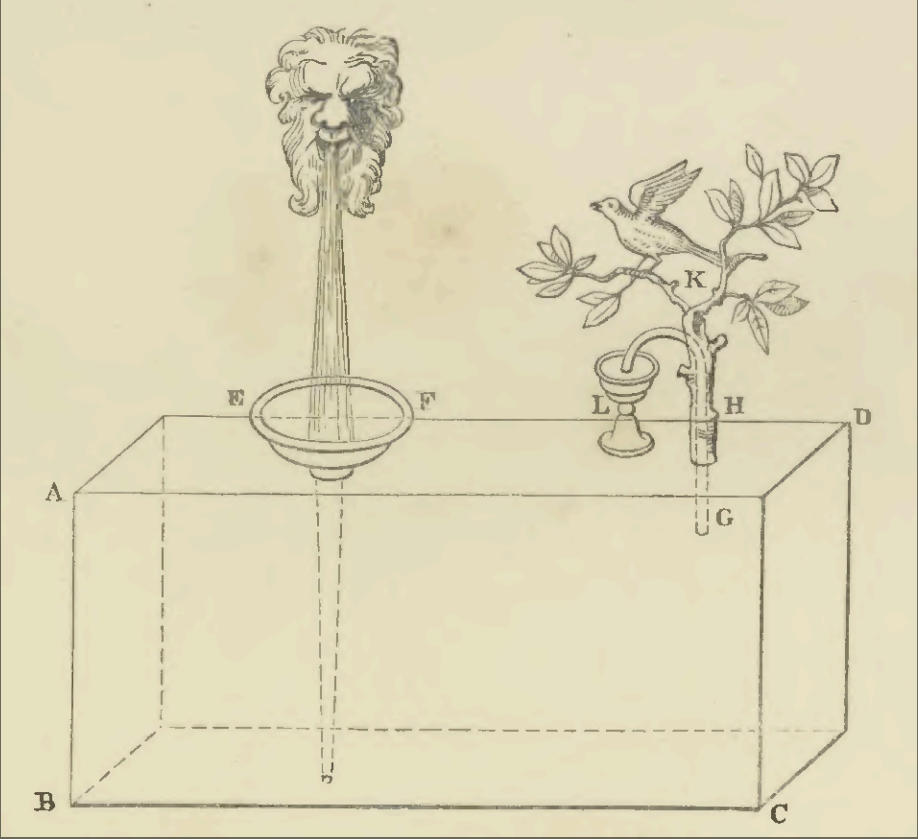

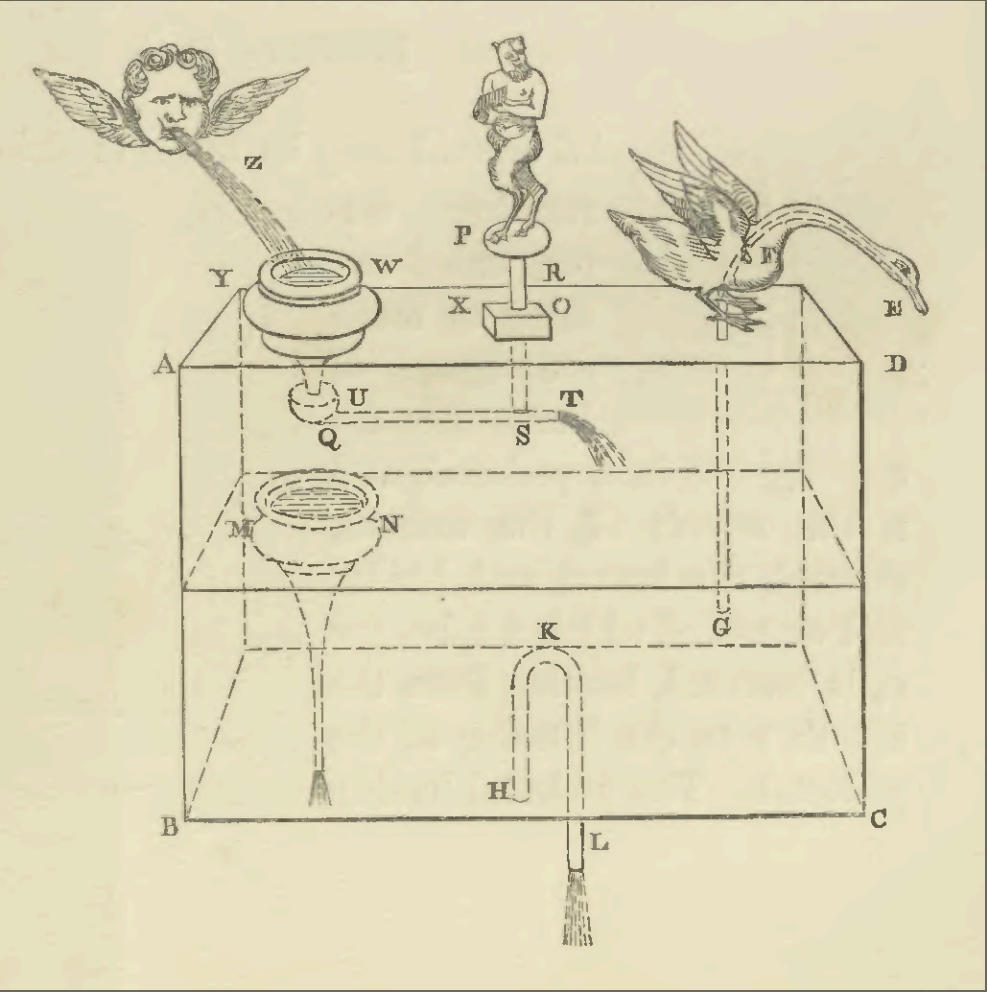

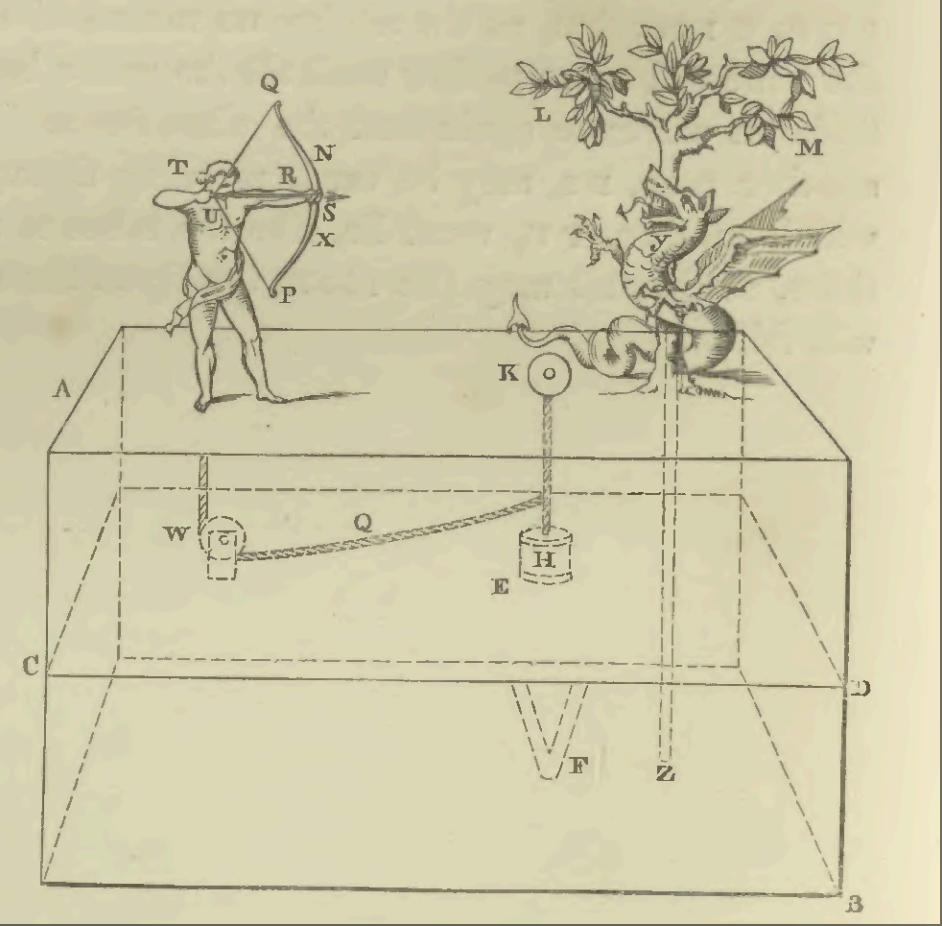

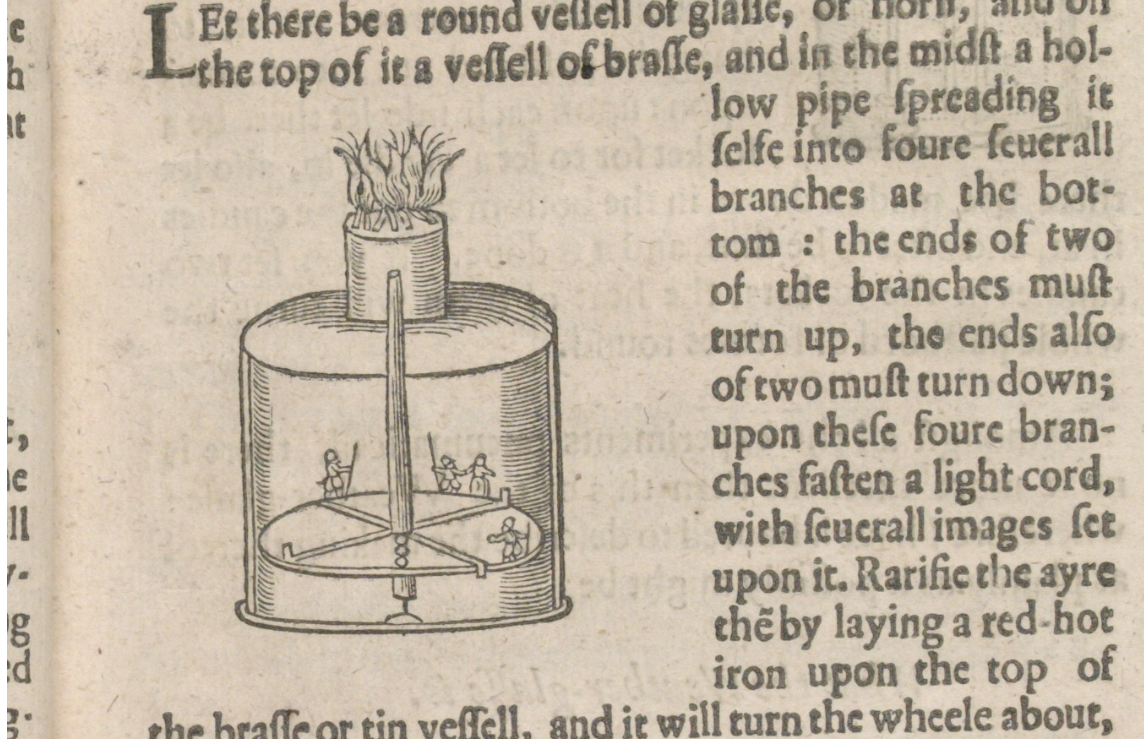

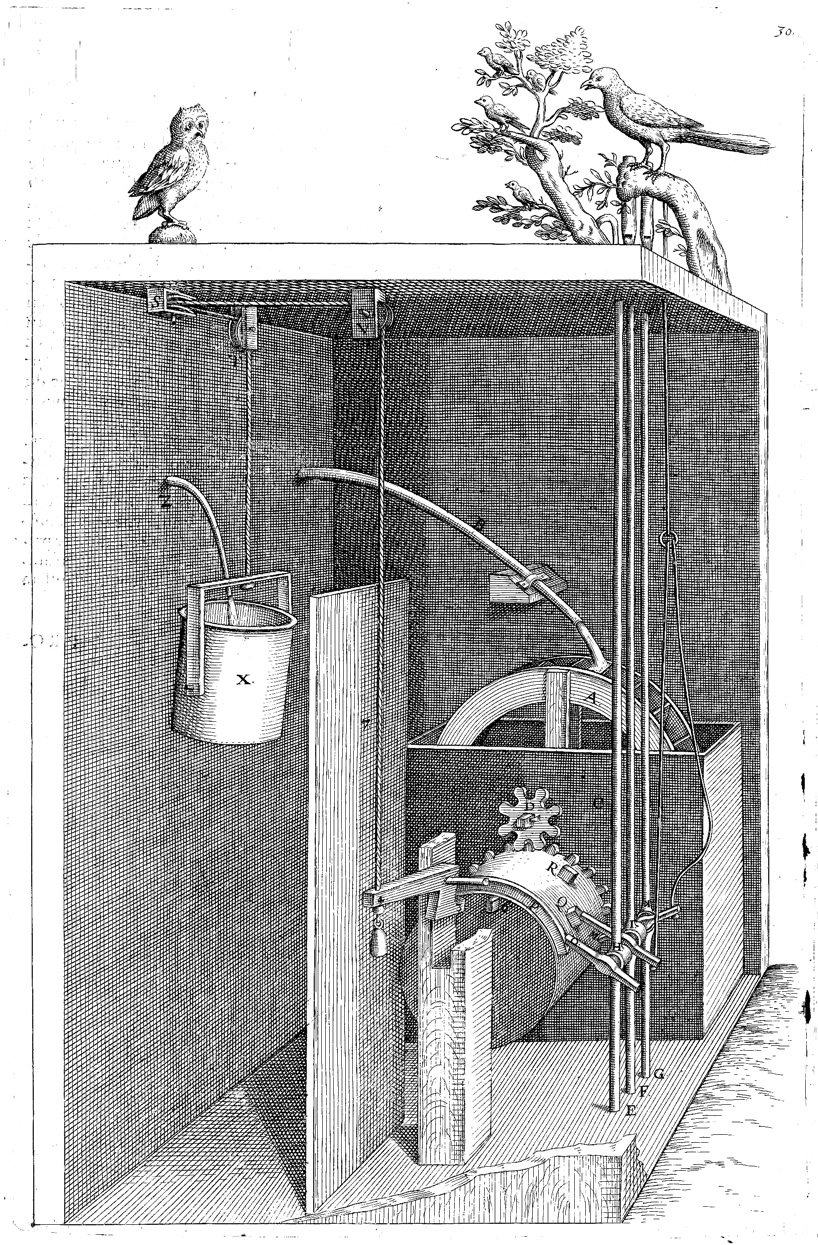

- 法国工程师萨洛蒙·高斯(Salomon de Caus)制作了一系列由水力驱动的自动偶,包括各种动物甚至复杂场景。

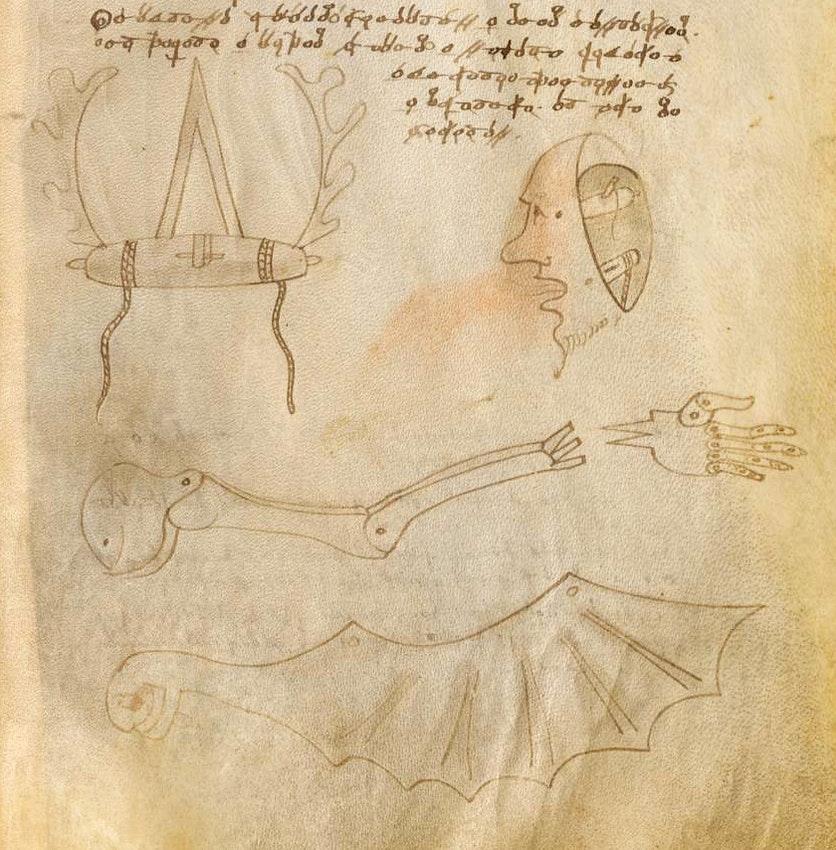

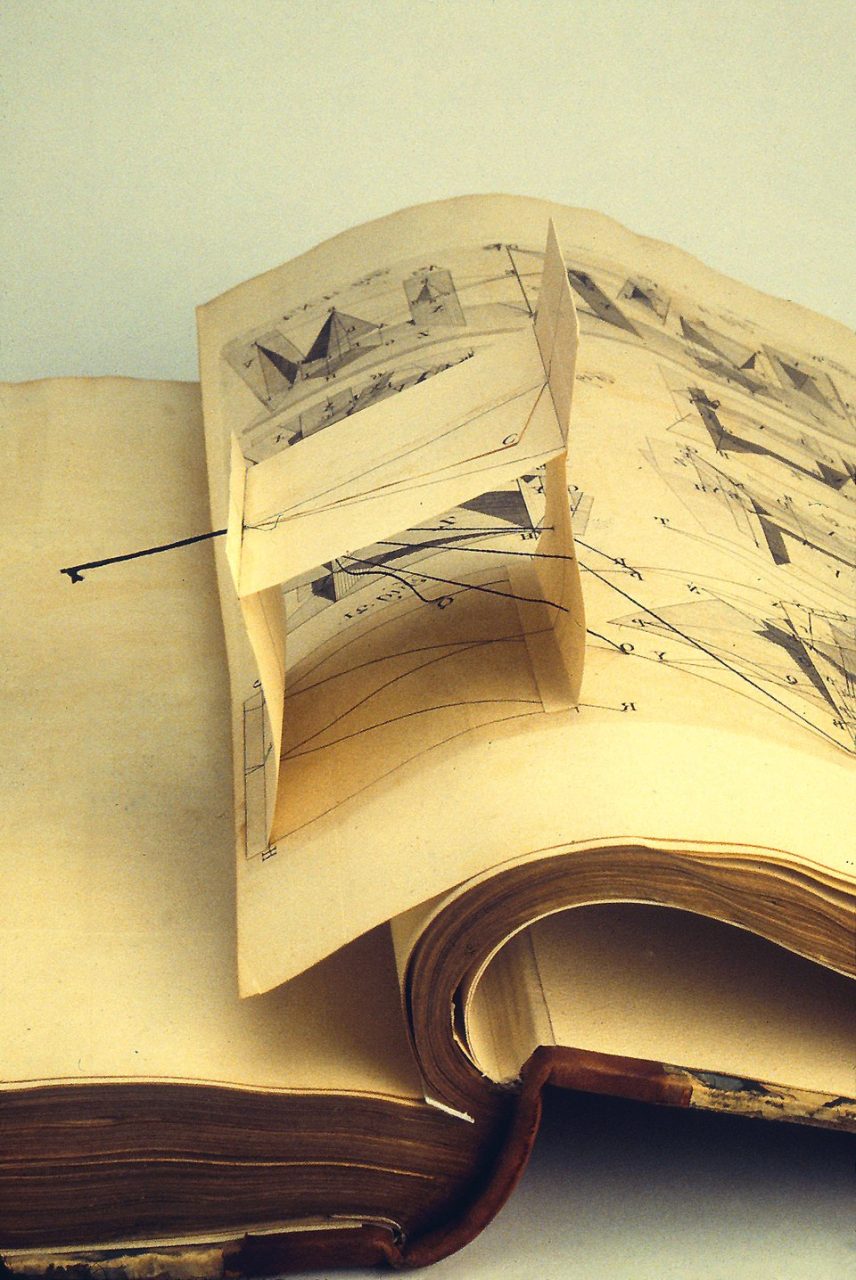

- Caus, S.de. (1615). Les raisons des forces mouuantes auec diuerses machines tant vtilles que plaisantes : aus quelles sont adioints plusieurs desseings de grotes et fontaines. A Francfort: En la boutique de Jan Norton. https://doi.org/10.5479/sil.375615.39088008194136.

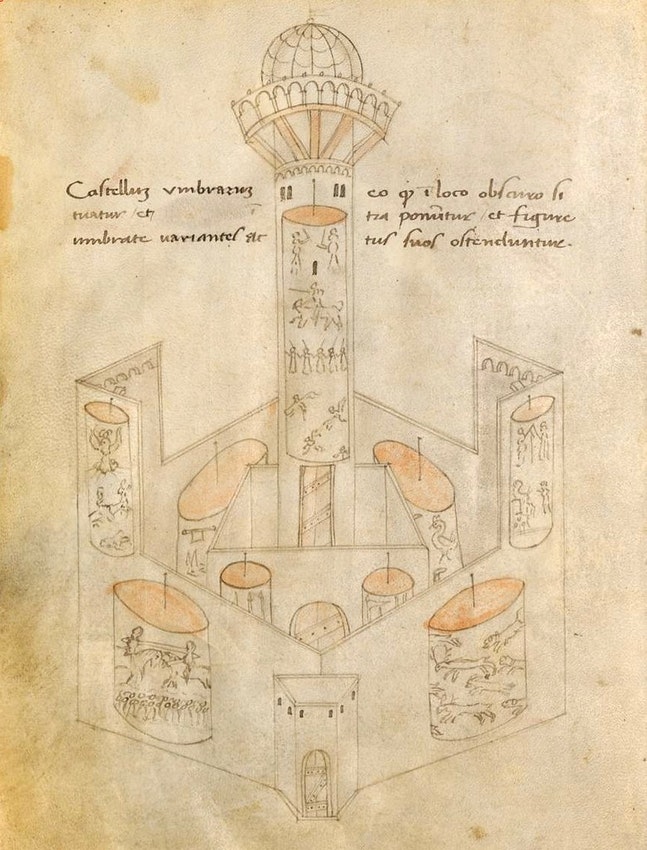

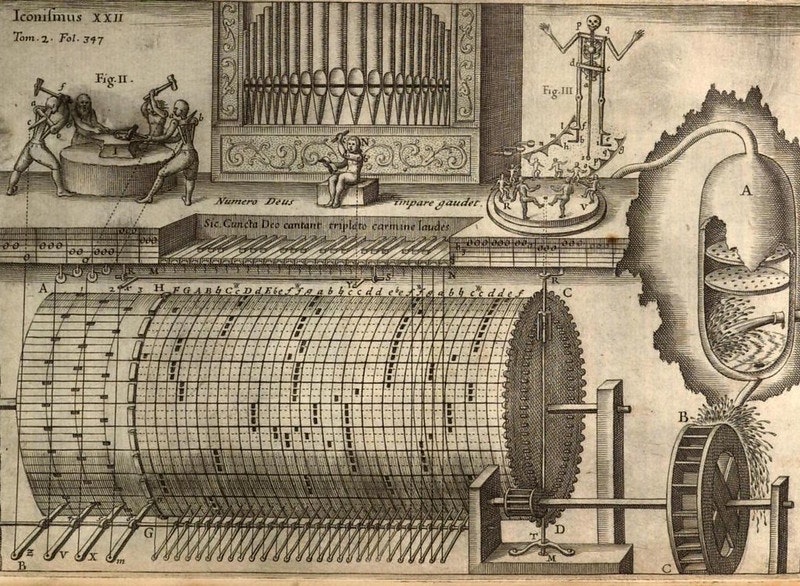

- 德国博学者阿塔纳斯·基歇尔(Athanasius Kircher,1602-1680)在其《世界博物馆》(Musurgia Universalis)上发表了带有自动偶的液压风琴插图,通过机械控制自动与音乐匹配进行表演。

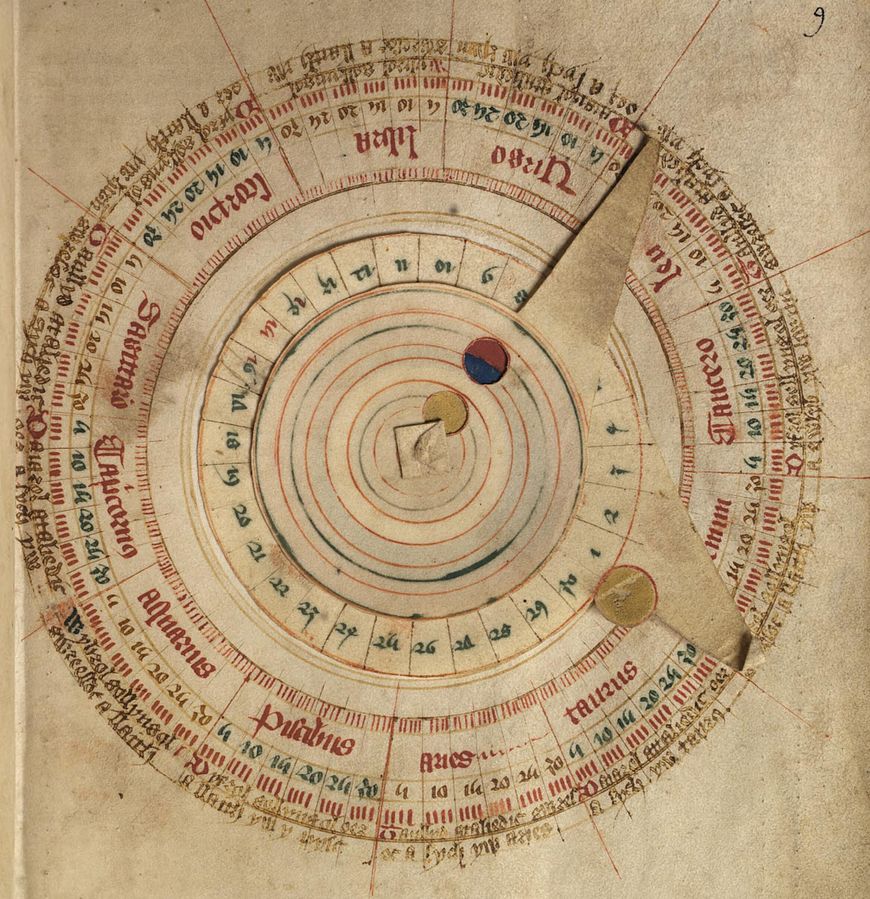

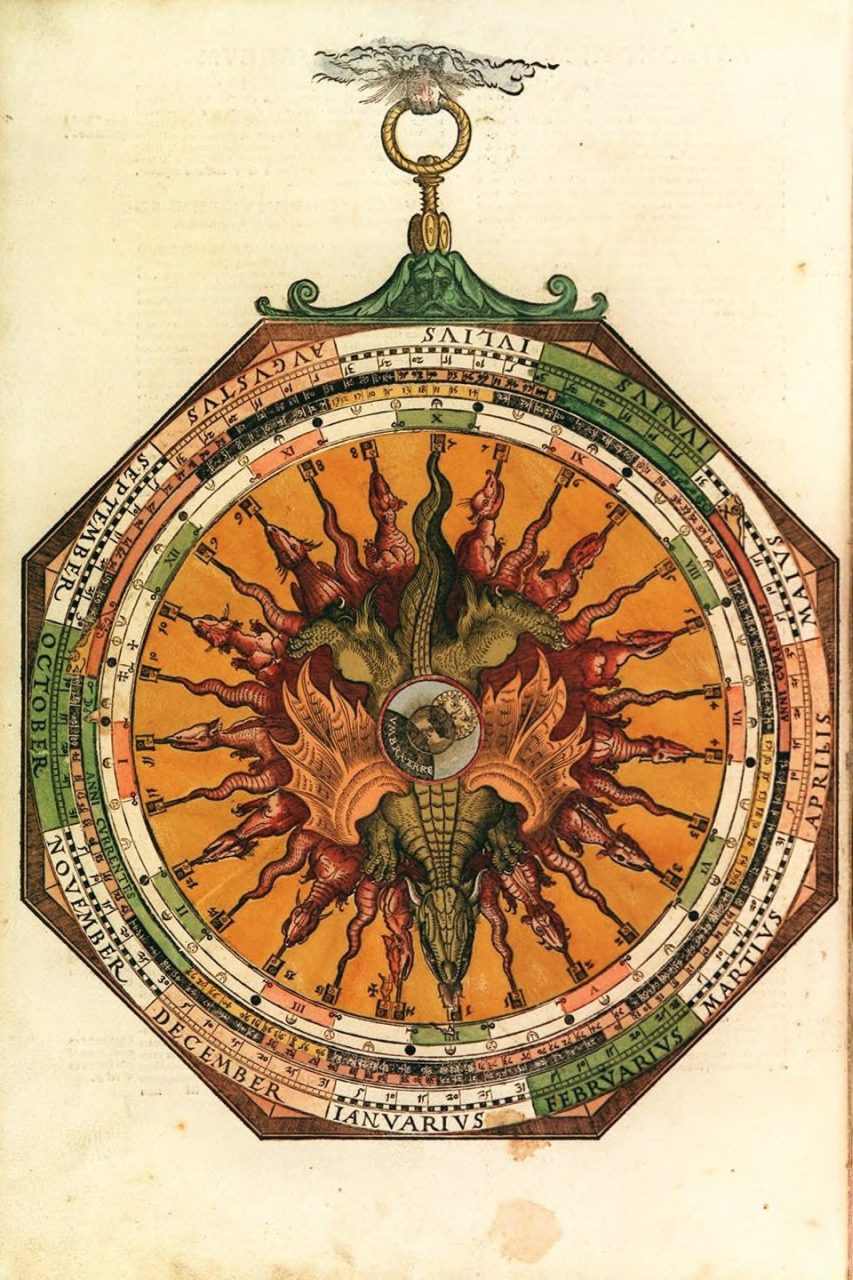

- Kircher, A. (1650). Musurgia Universalis. https://archive.org/details/bub_gb_97xCAAAAcAAJ/page/n25/mode/2up

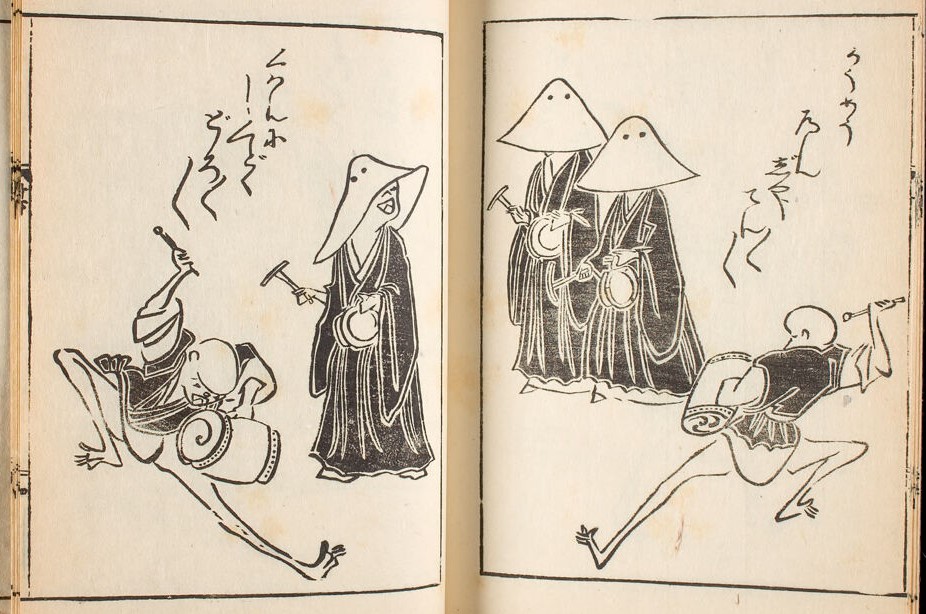

- 日本匠人也开始使用发条、齿轮和凸轮等技术制作机械偶,最初是贵胄们的豪华玩具,后来逐渐普及至民间节日庙会。

- 约1620年代,出现了安装在祭祀花车上的自动偶人偶并流行至今。

- 1662年,日本武田家族在大阪开设了自动偶剧院,持续经营约百年。

18世纪

18世纪,一些技艺超凡的钟表匠开始关注更复杂的自动偶仿生技术。

1737:

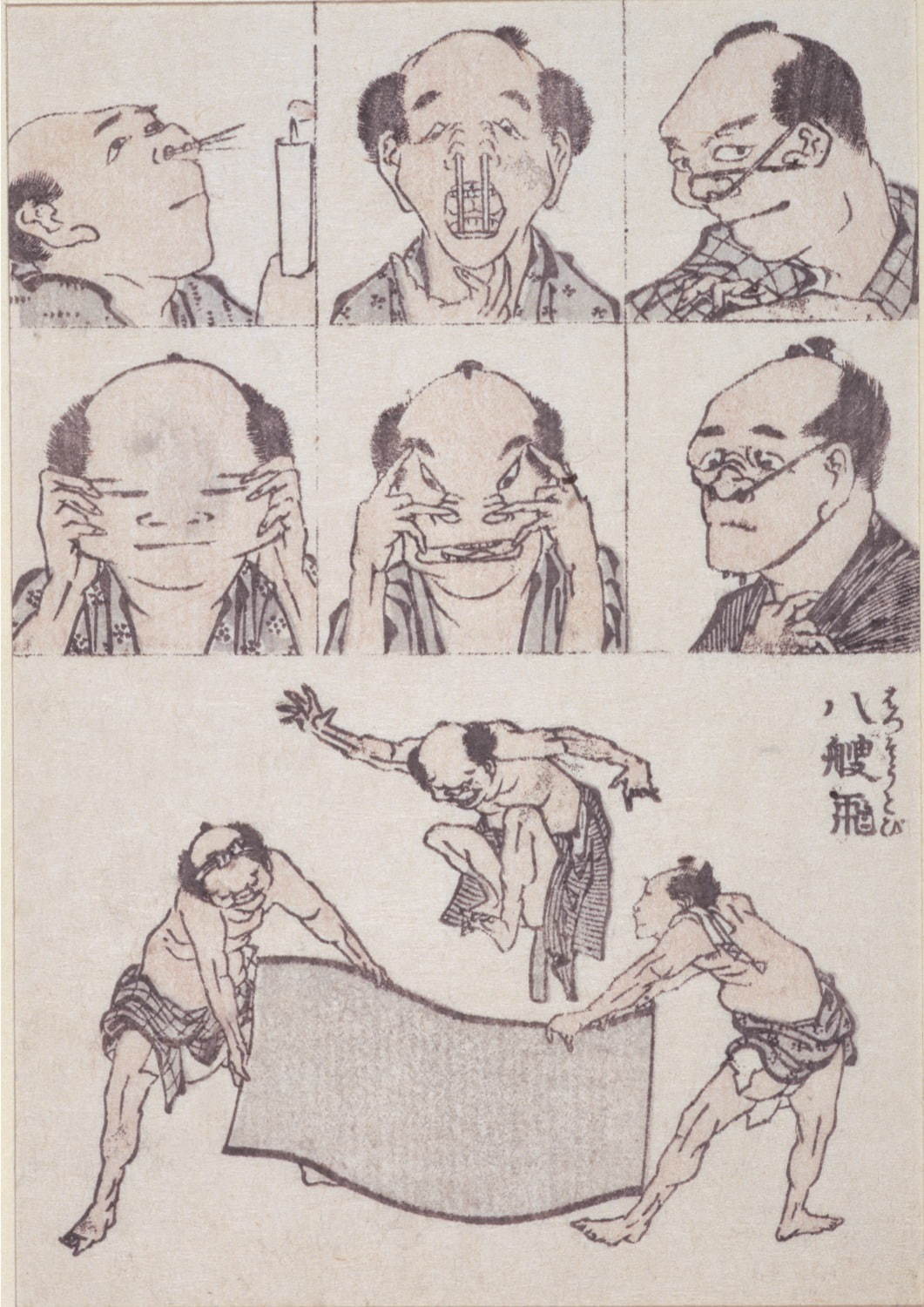

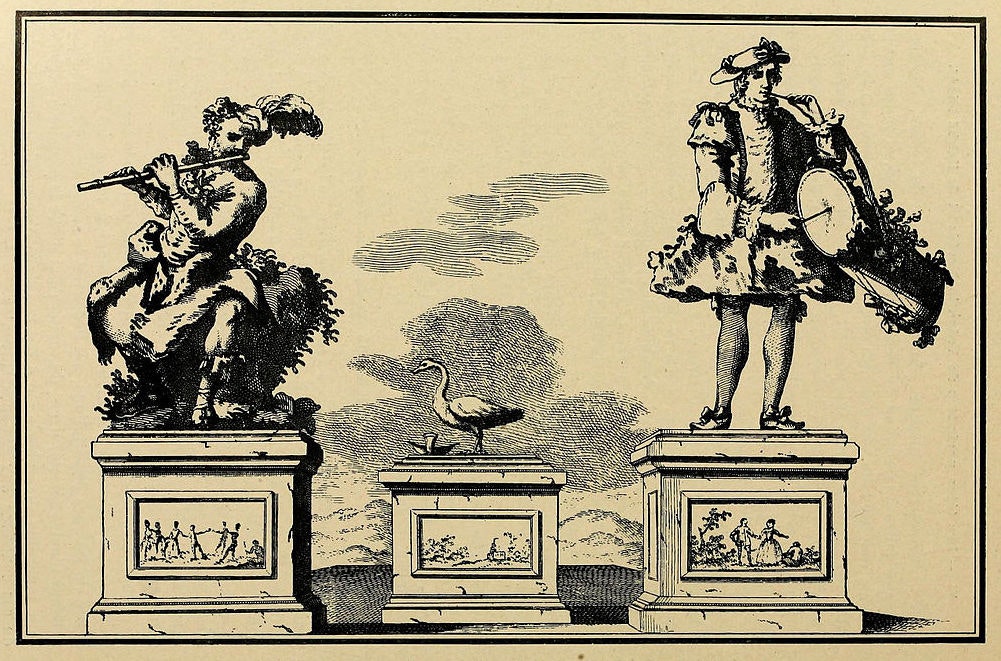

- 法国发明家雅克·沃康松(Jacques de Vucanson)创造了他的第一个自动偶“横笛演奏者”,其比例和真人相近,能模仿人类吹笛子是所有必要的动作,嘴部能模拟吹气,还可更换其他笛子吹奏。

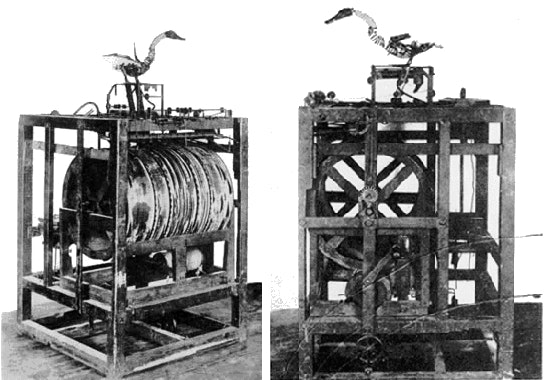

- 随后他创造了由镀金铜制成,能吃、能喝、能叫、能涉水,还能“消化”的机器鸭,鸭子的腹部是开放式设计的,观众可以看到里面的机械结构和运作。

- 沃康松的作品显然比同期其他自动机更复杂和精密,值得注意的是,他差一点便在1745年为世界带来第一台基于打孔卡编程的自动纺织机,但因受到纺织工的反对而未能实践。

1766:

- 比利时钟表商约翰·梅林(John Merlin)和英国珠宝商、金匠詹姆斯·考克斯(James Cox)制造了一台幸存至今的银天鹅自动偶,约32秒的觅食表演在音乐伴奏中运作,现藏于英国鲍斯博物馆。

- The Silver Swan. (2021). https://www.thebowesmuseum.org.uk/Collection/Explore-The-Collection/The-Silver-Swan

1768-1774年间:

- 瑞士著名钟表匠德罗兹父子(Pierre Jaquet-Droz)和其员工创造了3款著名的自动偶产品,会在纸上写字的“作家”,能演奏音乐的“音乐家”和能画画的“绘图师”,这些自动偶不仅手部能进行精细动作,眼睛和头还有配套表情,它们合共生产了近万件,其中一些历经岁月幸存至今。

© The Bowes Museum

© musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel

1769:

- 匈牙利发明家沃尔夫冈·肯佩伦(Wolfgang von Kempelen,1734-1804)创造了一个能对弈的自动机“土耳其机器人”(Mechanical Turk),虽然对弈这一行为事实上是由一位躲在棋盘桌子里个字矮小的真人操作的,但这体现了人类对自动机拟生能力的期待。

约1780:

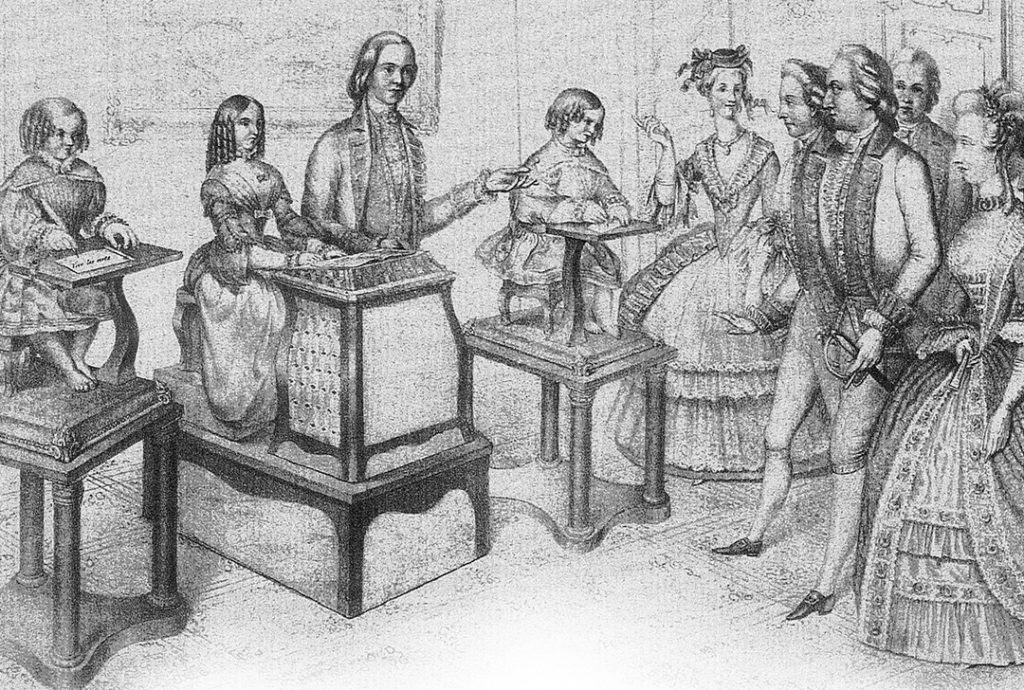

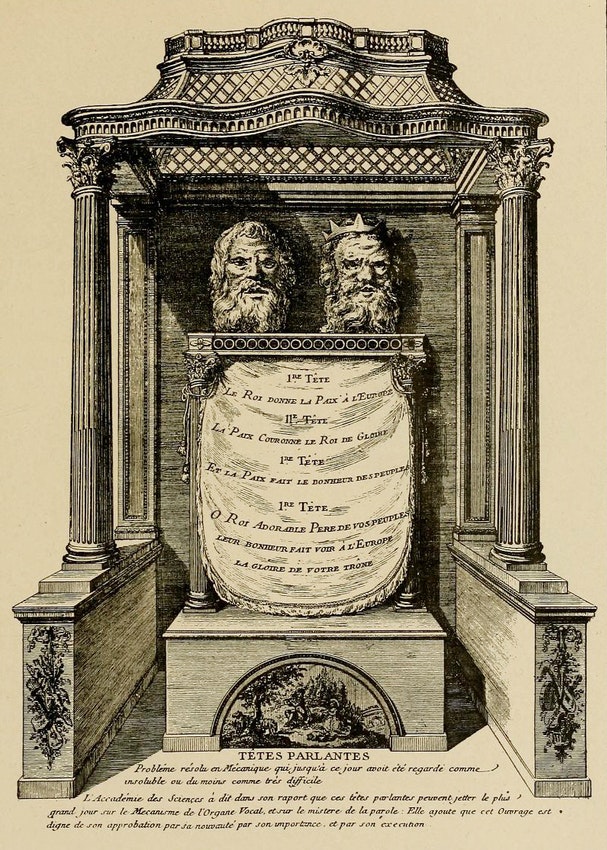

- 法国神职人员兼发明家阿贝·米可(Abbé Mical)制作了一对“对话”自动偶头像,声音是通过机械模拟的,虽不完美,但却是重要的进步。

- Allemagne, H.R.d'.(1902). Histoire des jouets. Paris: Librairie Hachette & cie. P.219.

约1784:

- 德国钟表匠皮埃尔·金青(Pierre Kintzing)和木匠大卫·伦琴制造了一个幸存至今的精美自动偶“扬琴演奏者”,在演奏时头部和眼睛也有动作。

- Automate : Joueuse de tympanon. (n.d.). https://www.arts-et-metiers.net/musee/automate-joueuse-de-tympanon

1791:

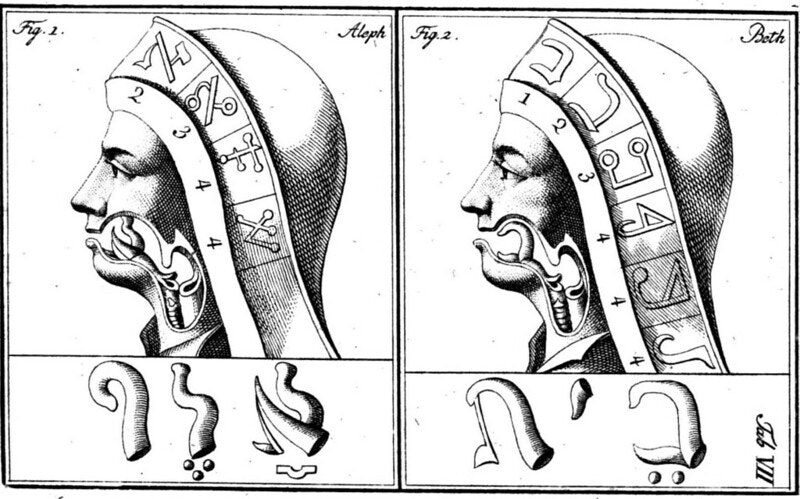

- 匈牙利工程师沃尔夫冈·肯佩兰在其《说话的机制》中详细描绘了他设计的发声机器人的机械结构和工作原理。

1796:

- 相传日本发明家飯塚伊賀七制作了能去指定地点购物和可在桌面为客人运送茶杯的自动偶,但没有实物留存。

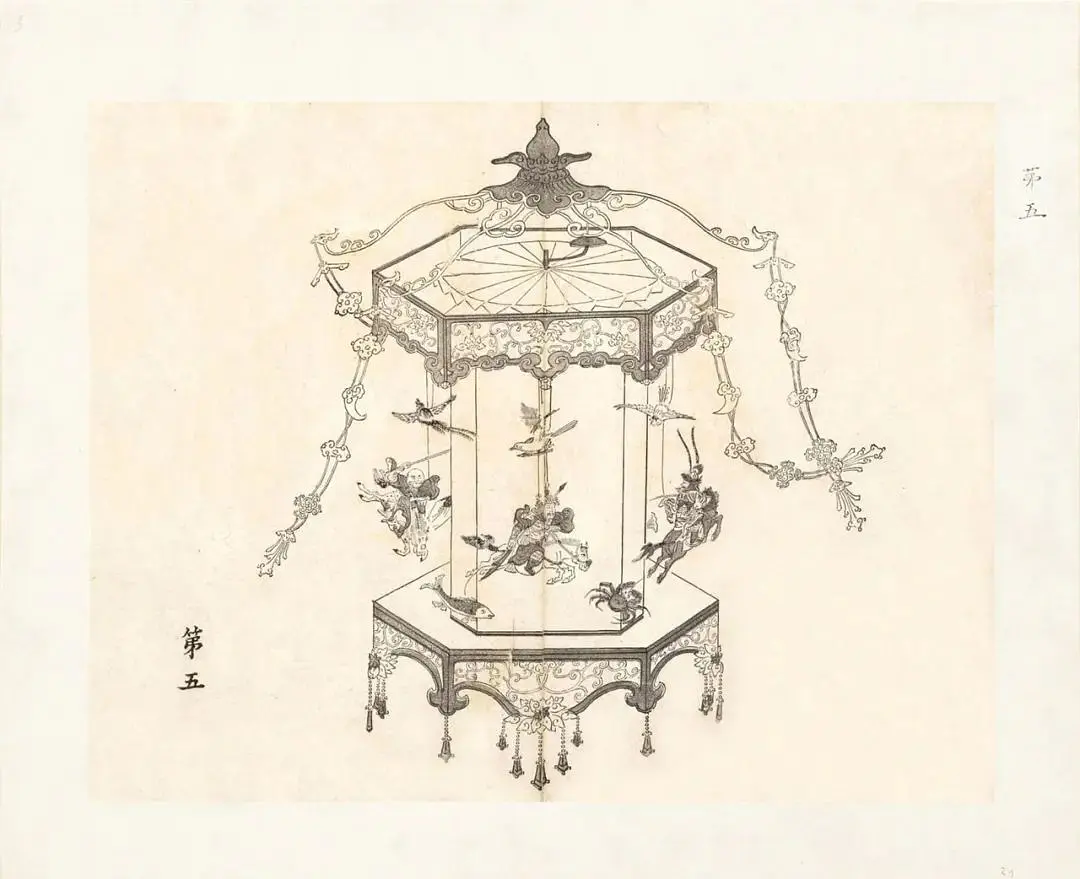

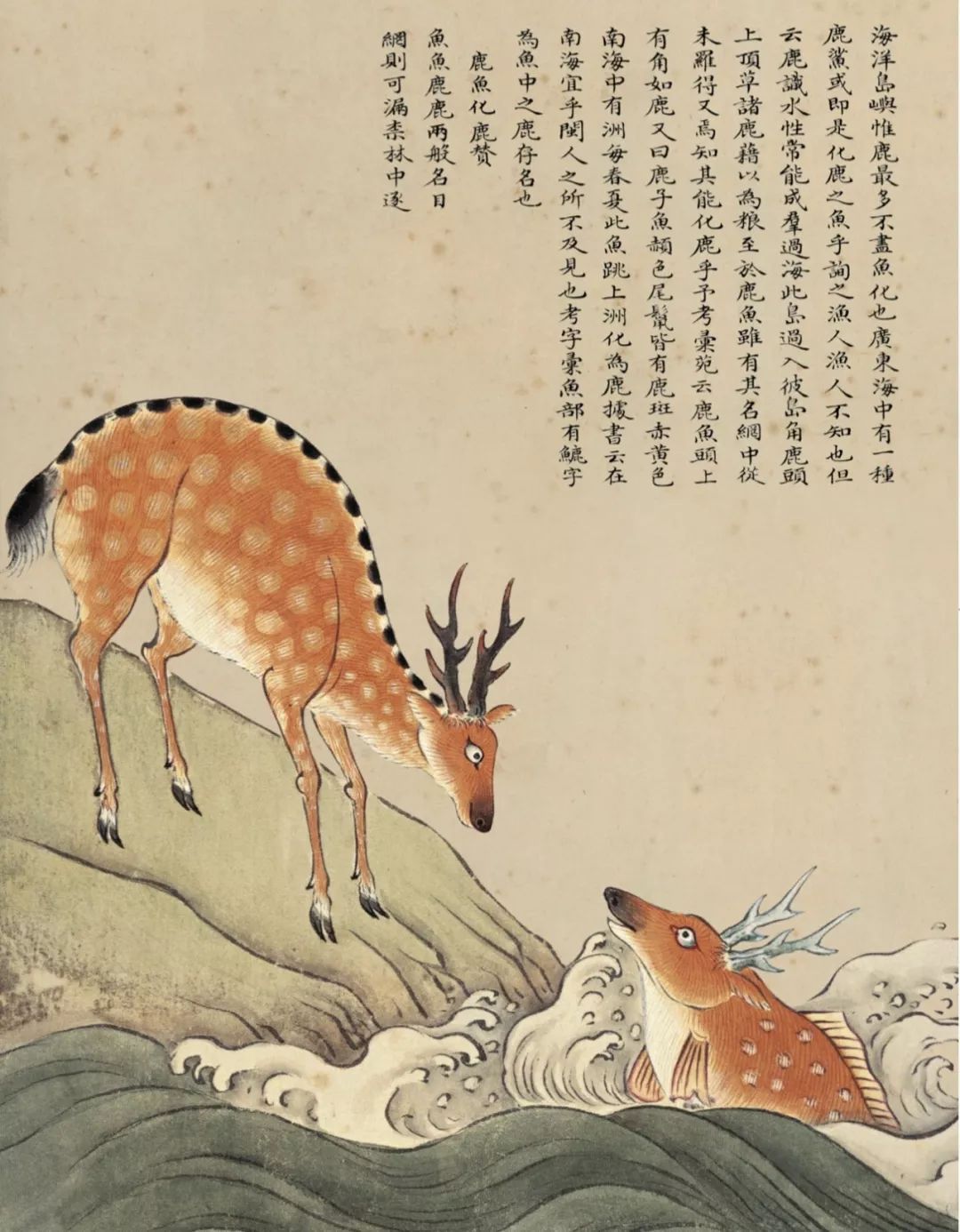

- 细川半藏撰写的《机巧图汇》(機巧図彙,1796)也涉及多款自动偶,包括运茶童子、品玉人形、鼓笛儿童等。

- 竹原春朝斎绘画了一幅描绘日本竹田近江机械剧场的插图《竹田近江機捩戯場》(约1796-1798)。

- 印度的提普(Tipu Sultan)苏丹为表达对英国东印度公司的仇恨,命人制作了后来被称为“提普的老虎”(Tipu's Tiger)自动偶,一只老虎在攻击一个欧洲士兵,配有模拟老虎和人哀嚎的发声装置,还有一台小型管风琴,但它在1799年被掳走,成为英国博物馆的展品。

图片来源:日本国立科学博物館

(竹原春朝斎,约1796-1798)

18世纪后期:

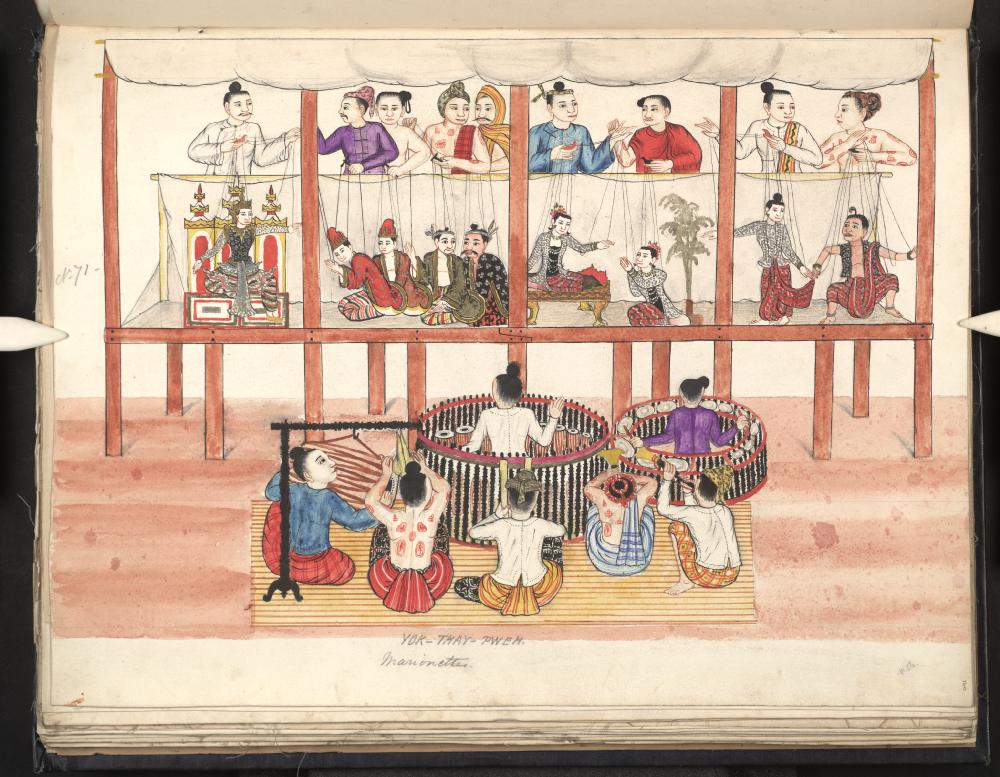

- 缅甸出现一种复杂的提线木偶表演,每个木偶有18-19根控制线,由一个木偶师操。

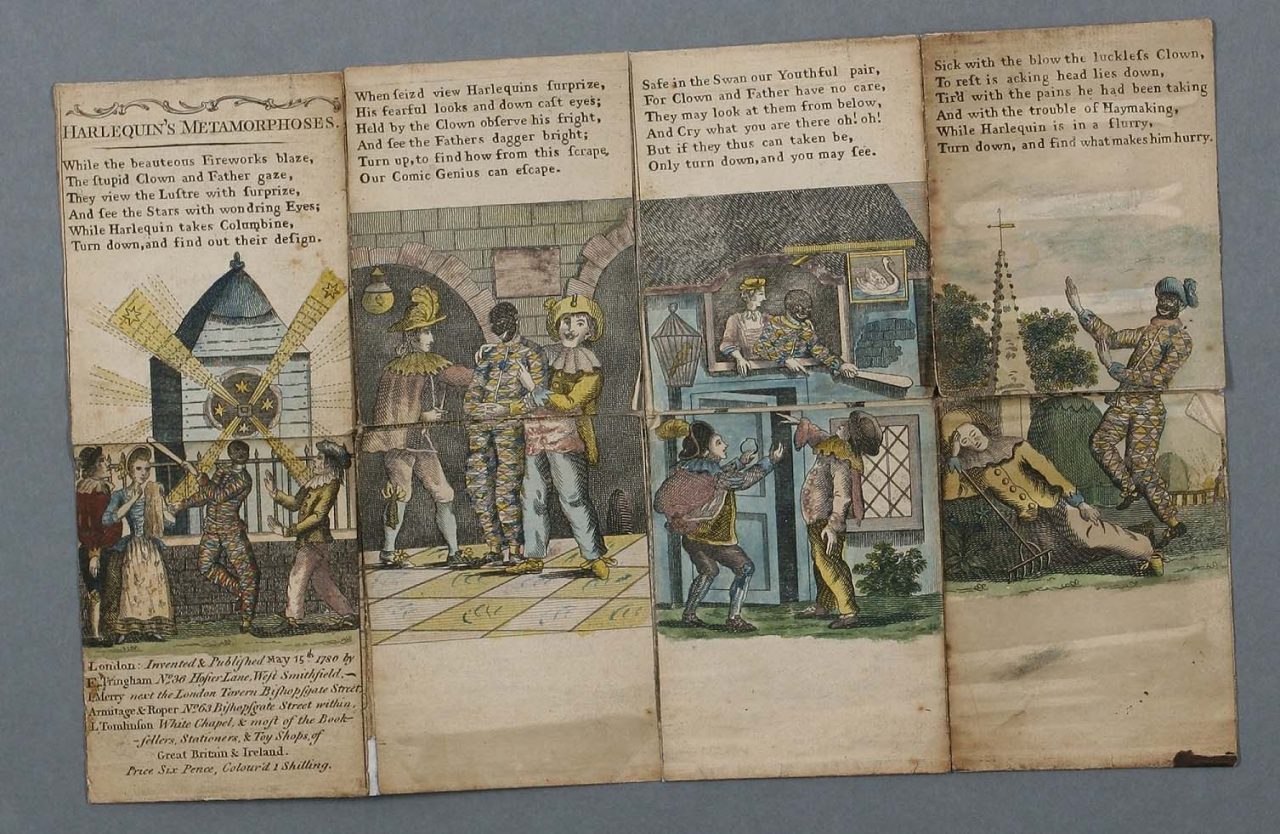

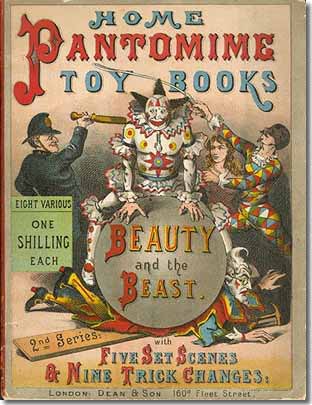

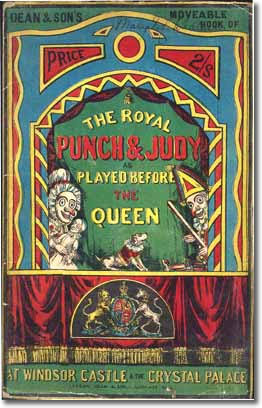

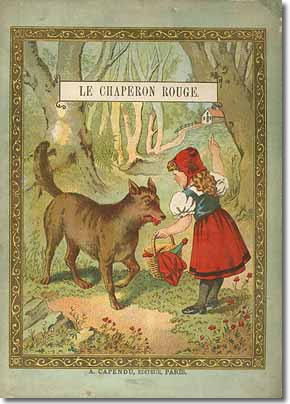

- 而随着木偶剧的流行,欧洲一些原创的木偶“角色”开始拥有“粉丝”,成为后来卡通明星的雏形。

- 英国的Punch和Judy、法国的Guignol、德国的小丑Gustaf和祖母等

- René H. 玩具的故事[M]. 巴黎: 阿歇特书店, 1902: 219.

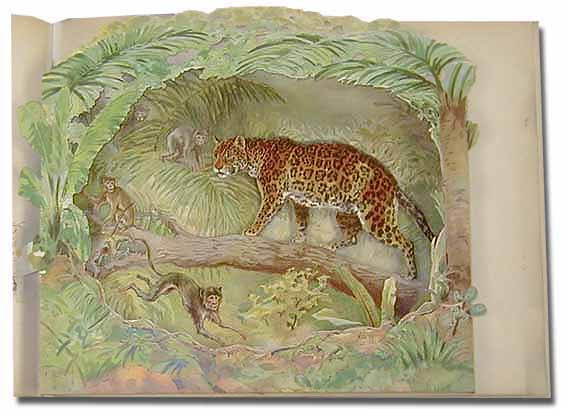

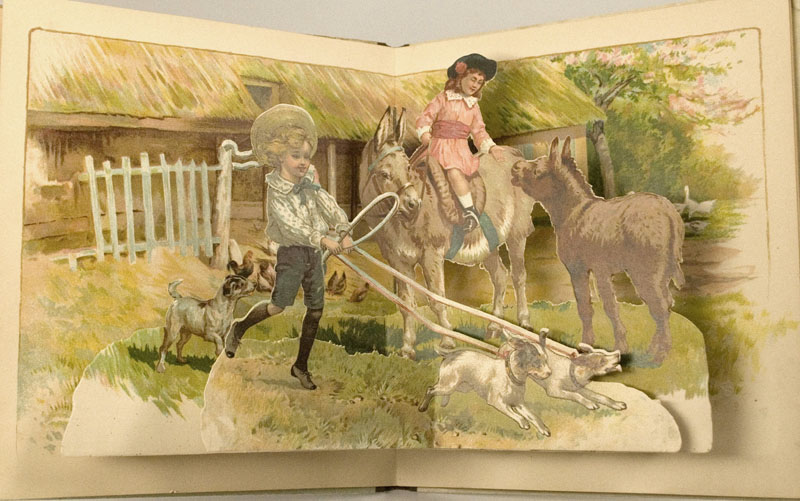

19世纪

- 在启蒙时代的影响下,意大利提线木偶迎来了一个重要的发展期,复杂的木偶剧在贵族圈子里很受欢迎,尤其是在威尼斯。一种被称为“西西里木偶剧”(Opera dei Pupi)的木偶戏在意大利兴起,以强烈的表现力而闻名,舞台多数布置成剧院效果,20世纪后期逐渐被别的娱乐取代。

- 自动偶技术更加成熟,这使它们看起来更具生命力和戏剧性。

1808-1840年间:

- 瑞士机械师亨利·梅拉德特(Maillardet)和其兄弟在1808-1840年间创造了一系列带有小型舞台场景,会“回答”问题的魔术师自动偶装置。

图片来源:网络©公有领域

© Bjs摄于2007

© Musée international d’horlogerie

约1845:

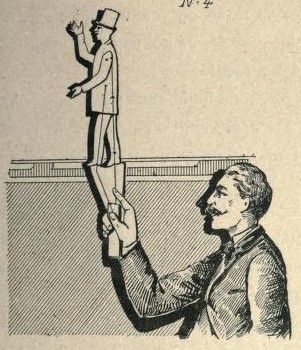

- 法国魔术师让·罗伯特-胡丁(Jean-Eugène Robert-Houdin)开始创造为舞台表演而生的自动偶,通过踏板的“开关”,让它们与真人演员一起进行“交互式”表演。

- Burns P. (2021). The History of the Discovery of Cinematography. precinemahistory.net/1830.htm

- 胡丁的表演为自动偶赋予更多的“人性”,且成功迷惑了很多观众。

- 胡丁的剧院后来卖给了电影届的第一位魔术师——乔治·梅里爱(Georges Méliès),成为其电影魔法的重要基础。

1879:

- 另一位法国魔术师皮埃尔·史蒂文纳德(Pierre-Louis Stevenard)制作了一些更微型,但复杂自动偶,其代表作“魔术师”在1879年的巴黎世界博览会上表演,可执行杯子盖小球、金蛋孵小鸟、拳击等时长约10分钟的表演,据说其小型自动偶的技艺是当代最出色的。

- Fleischer H., Thurow K. (2017). Automation Solutions for Analytical Measurements: Concepts and Application. Hoboken: John Wiley & Sons. 10.

- T.I.L. Productions SARL. (n.d.). Stèvenard and his "pygmy automatons". https://www.automates-boites-musique.com/index.php?file=hisstevenard

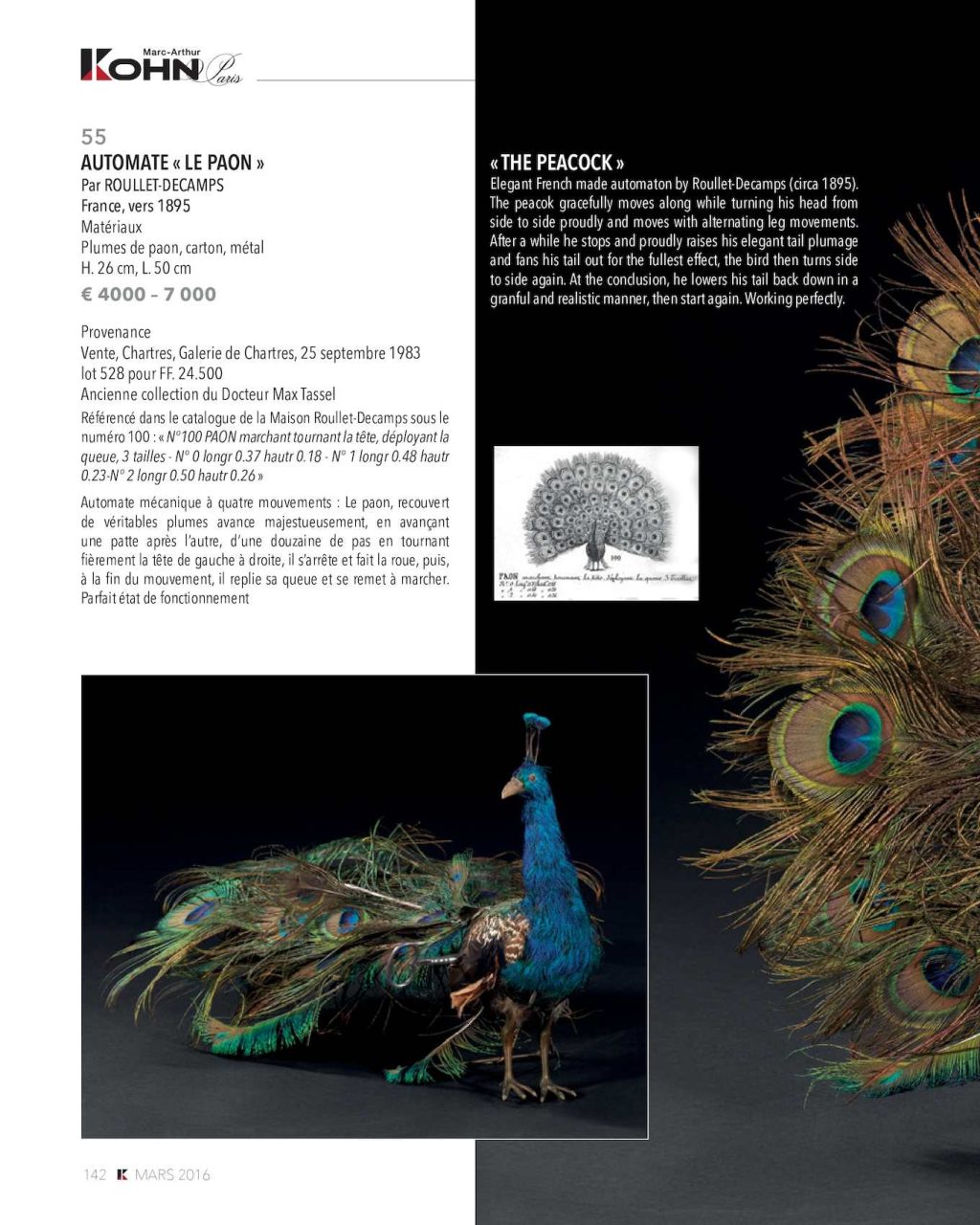

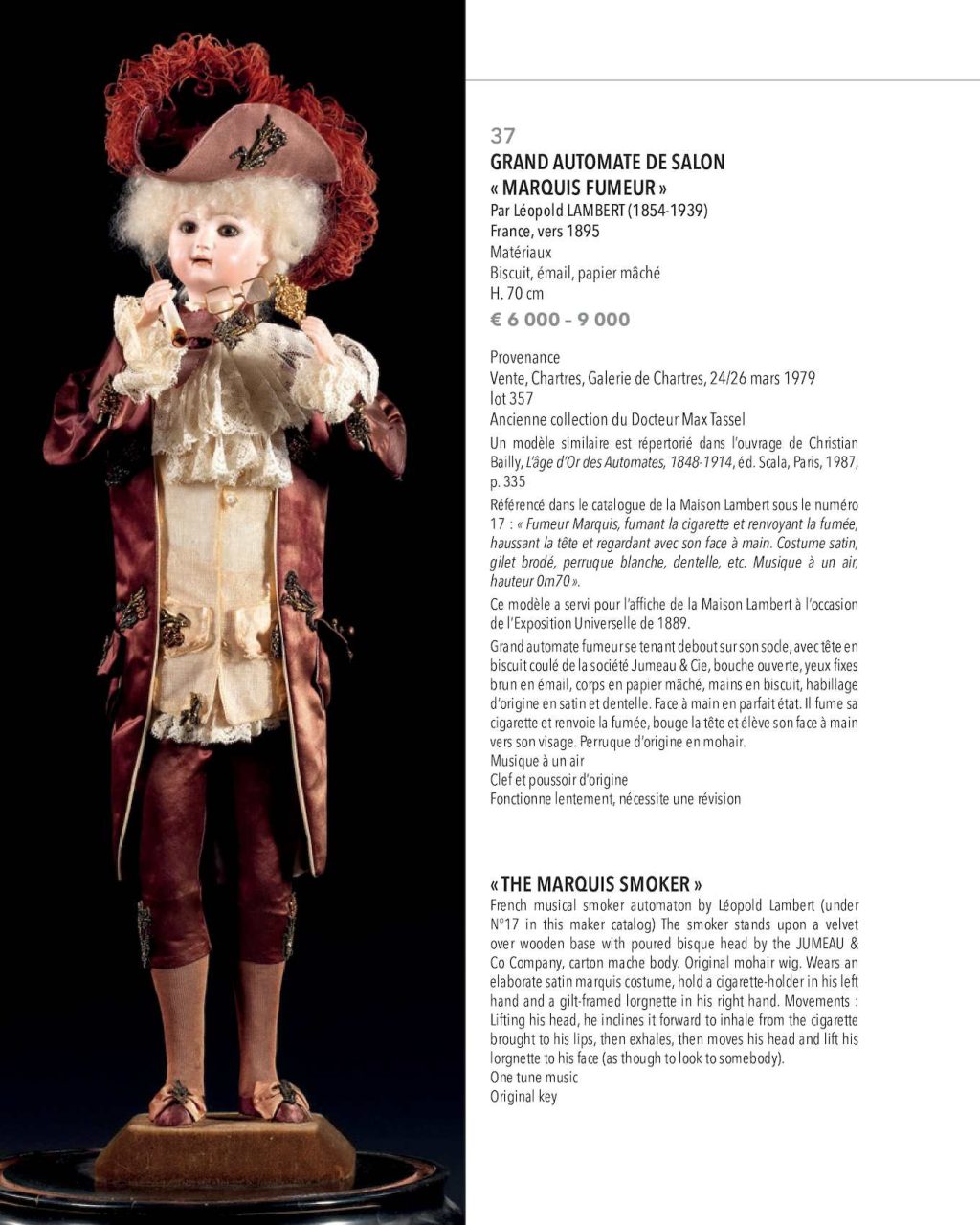

图片来源:MARC-ARTHUR KOHN

图片来源:MARC-ARTHUR KOHN

图片来源:MARC-ARTHUR KOHN

19世纪中后期:

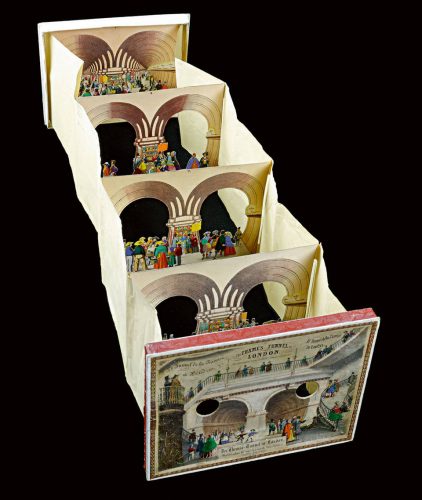

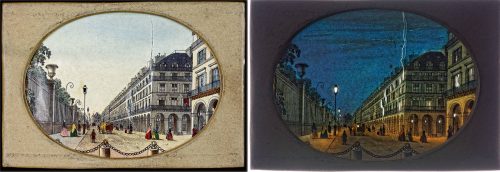

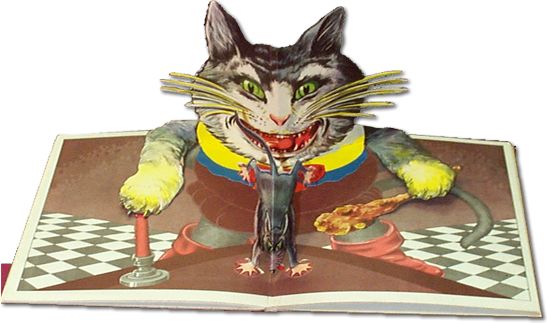

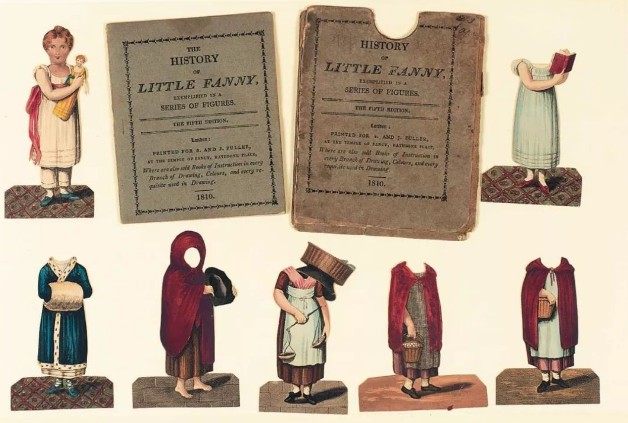

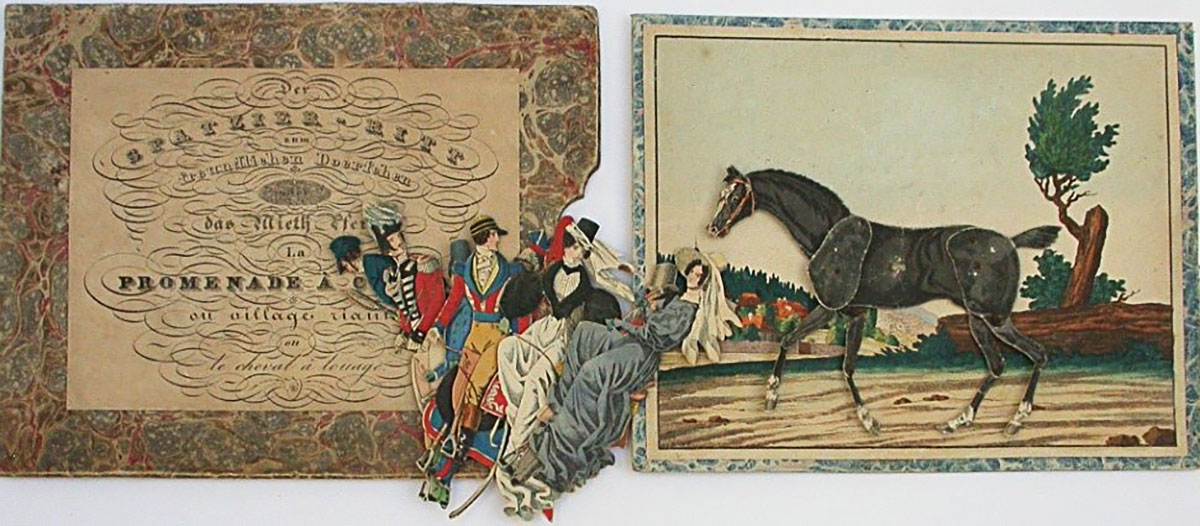

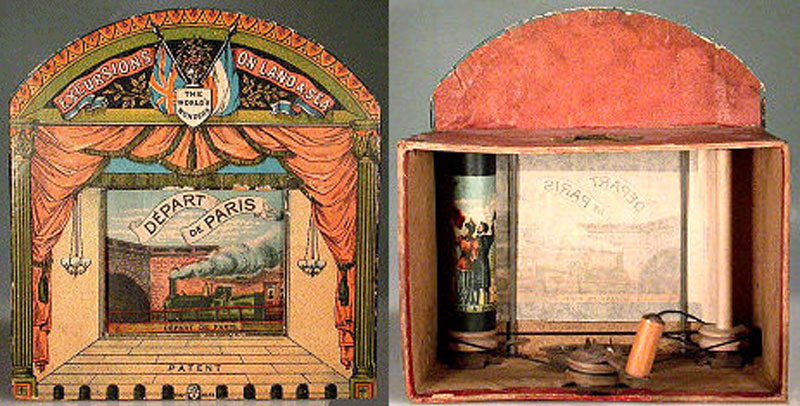

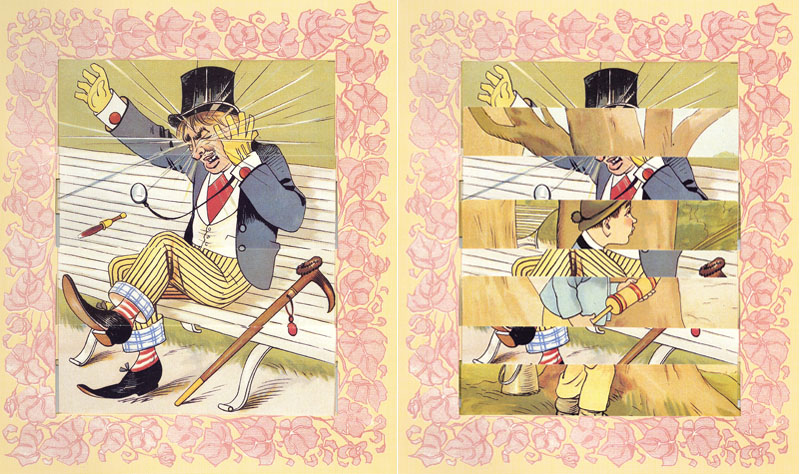

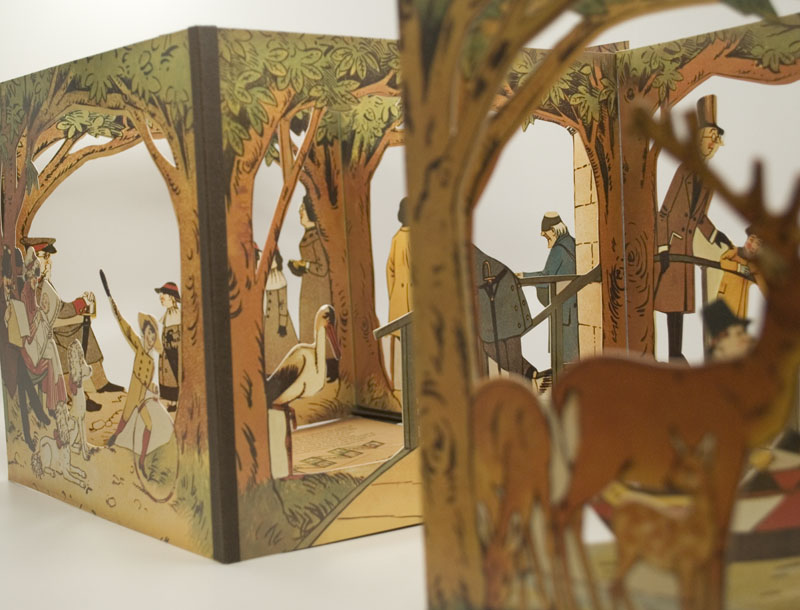

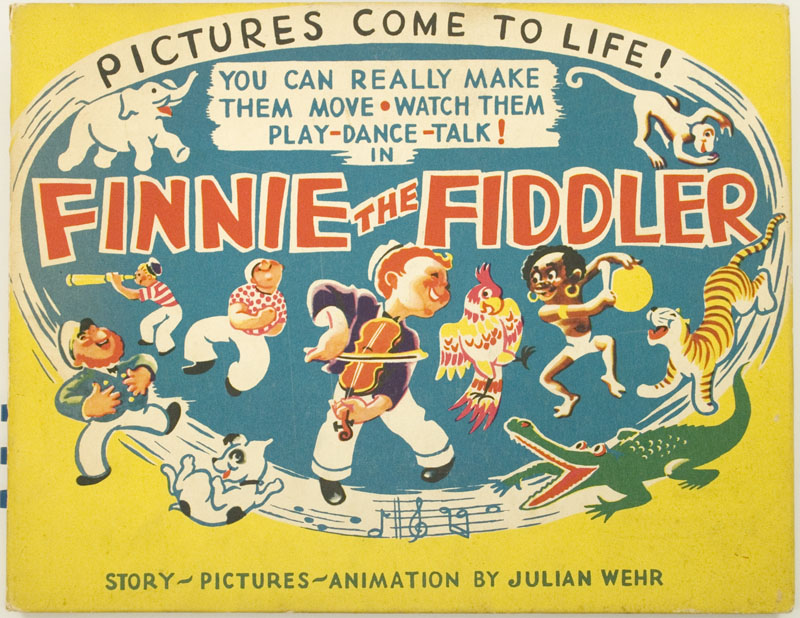

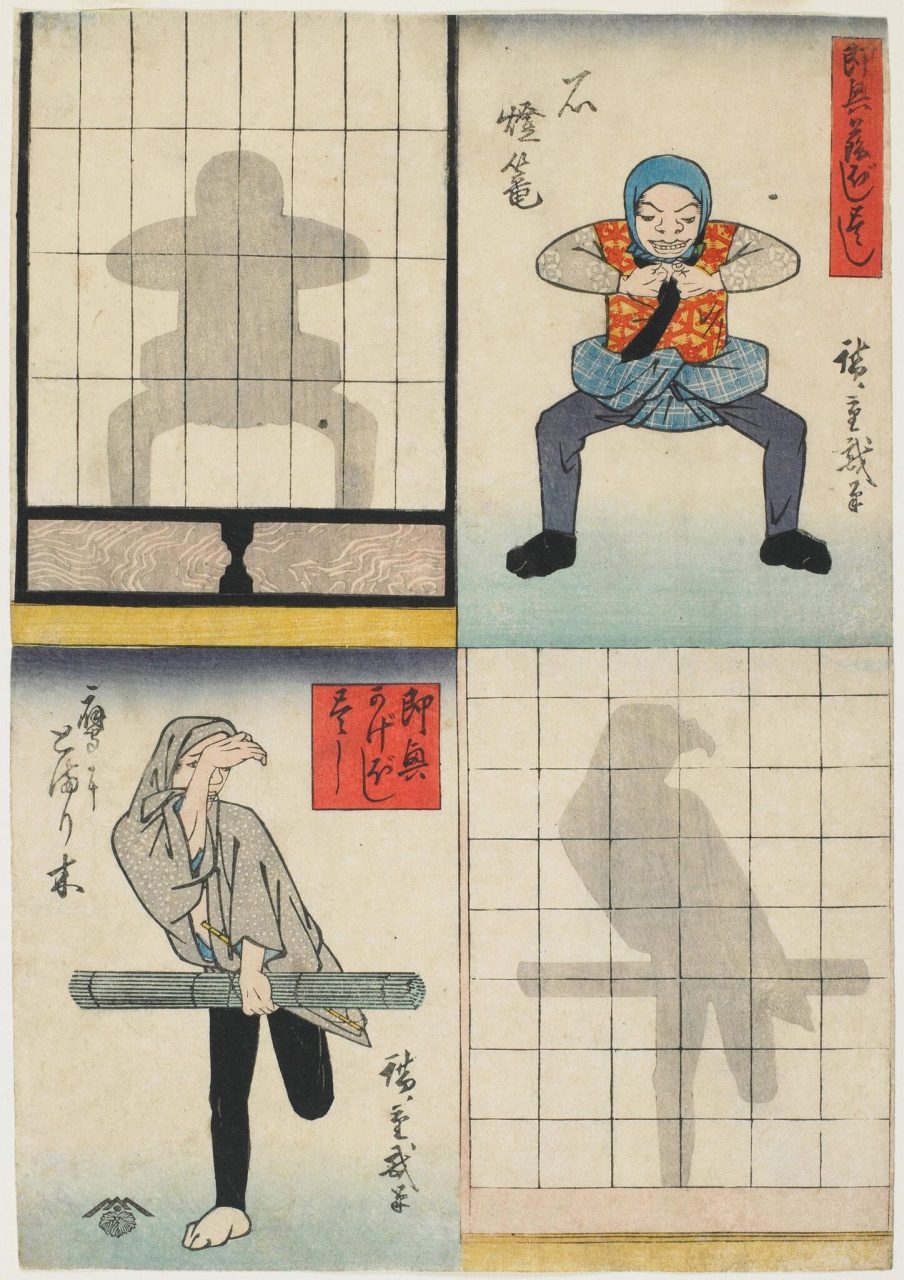

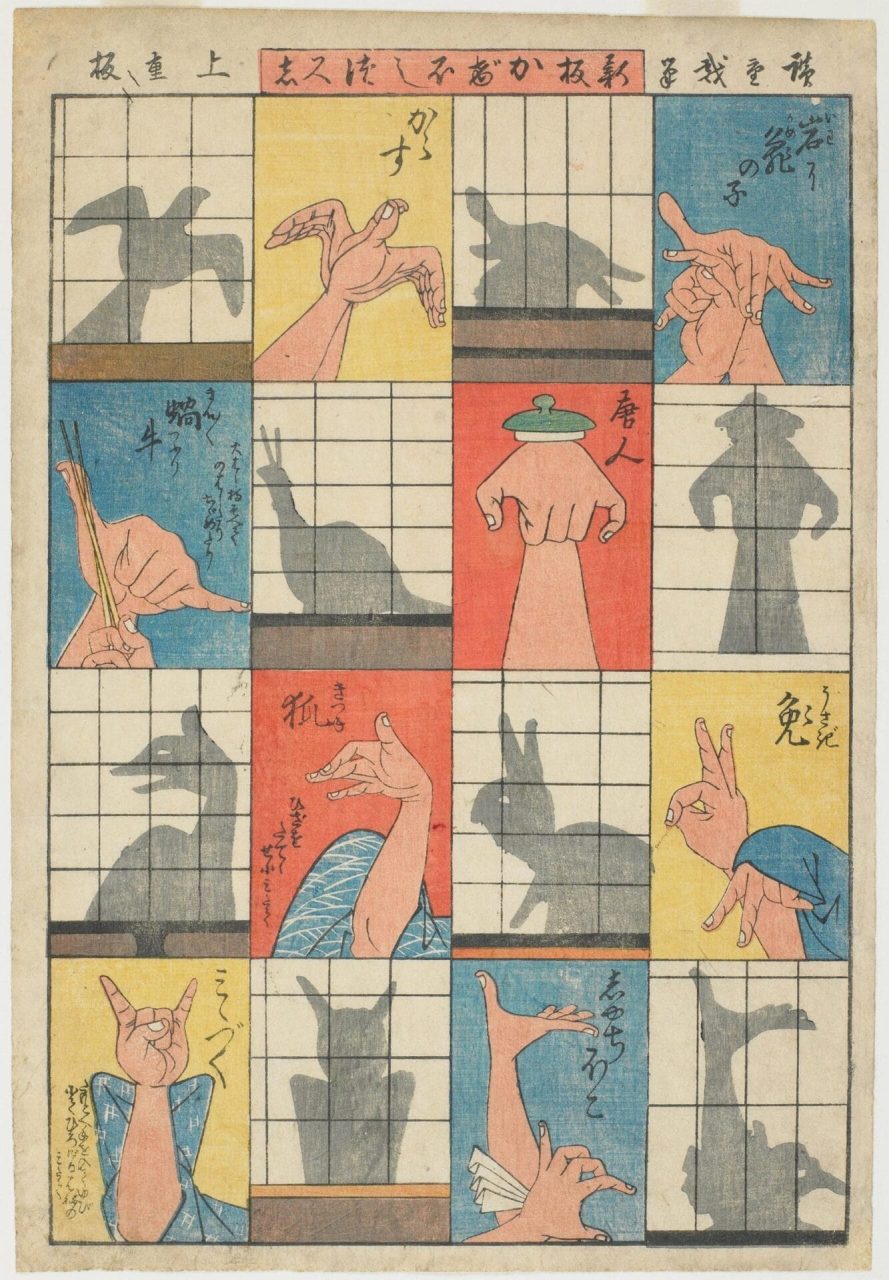

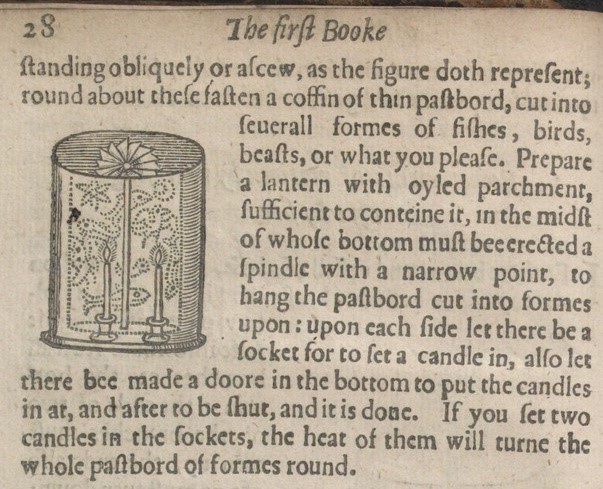

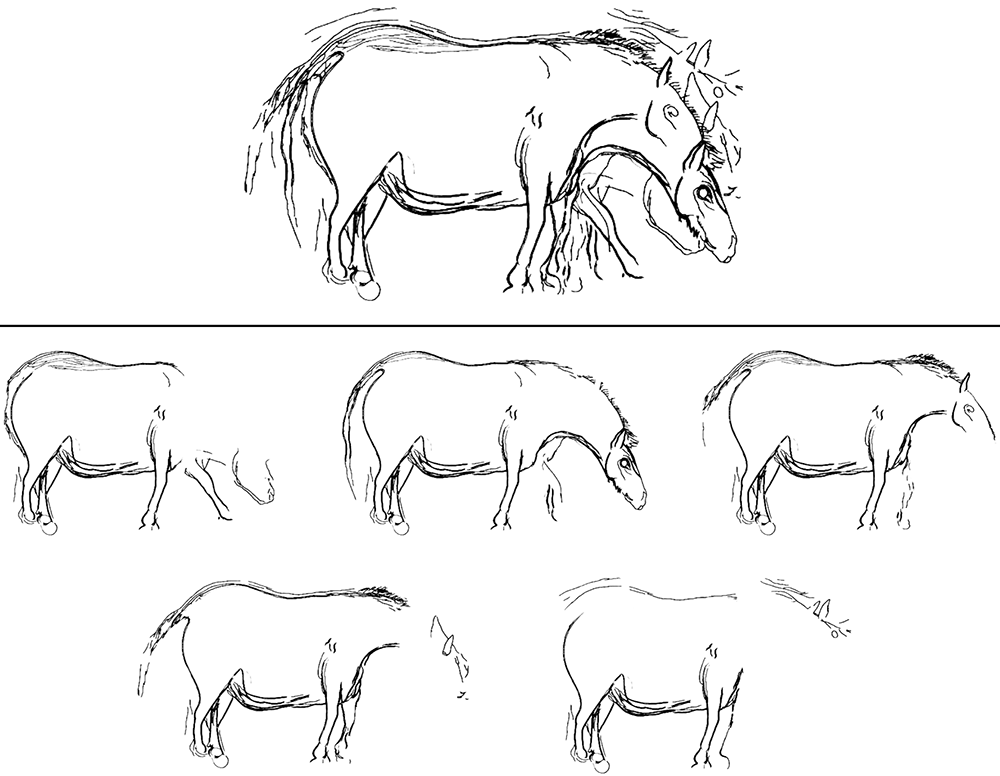

自动偶和新生的、基于似动效应的序列帧动画玩具分享着“赋予生命”的概念,还与皮影偶、机械剧院等机械动画技术结合,带来了一种画框里的机械动画“机械自动画”。

20世纪

- 再后来,各种“偶”本身,也成为电影动画技术中的一分子,定格动画把所有可动偶纳入旗下,成为“定格动画偶”,电影特效动画催生了现代的“电子动画偶”(animatronics),数字动画技术创造了“数字偶”,不仅把各种各样的传统偶搬上动画的舞台,甚至尝试创造足以乱真的照片逼真感数字生命。

- Animatronics指有生命的电子机械,在使用翻译软件时经常会被翻译为“电子动画”,国内一些文章在介绍该类技术时称之为“电子动画特效”。但考虑到它的实际功用,和与动画(animation)词根的相通性,用“电子动画偶”称呼它们应该更合适。

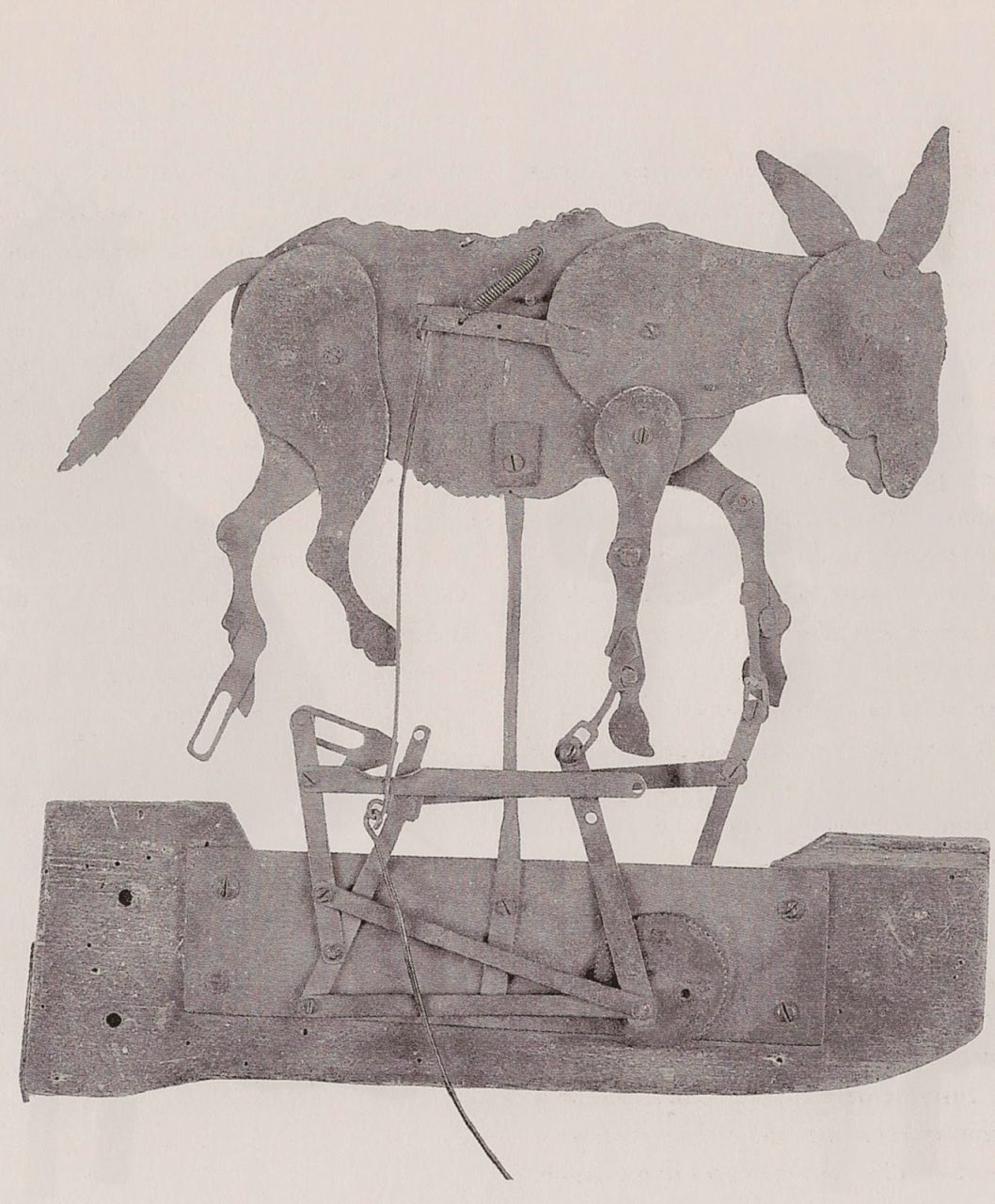

(Gaston DECAMPS,法国,约1914)

图片来源:MARC-ARTHUR KOHN

(Gaston DECAMPS,法国,约1914)

图片来源:MARC-ARTHUR KOHN

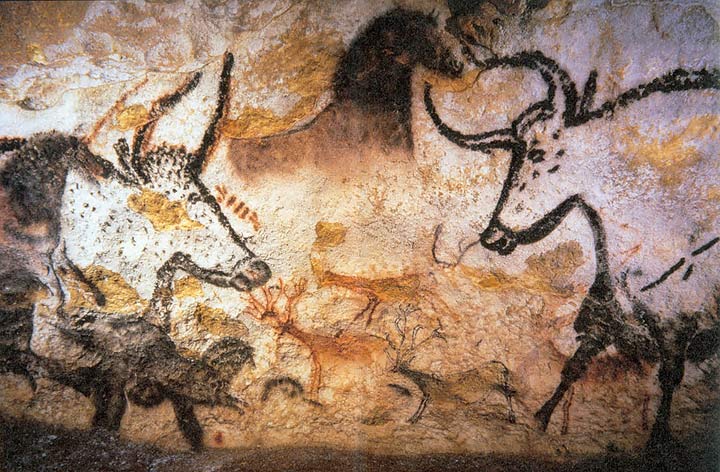

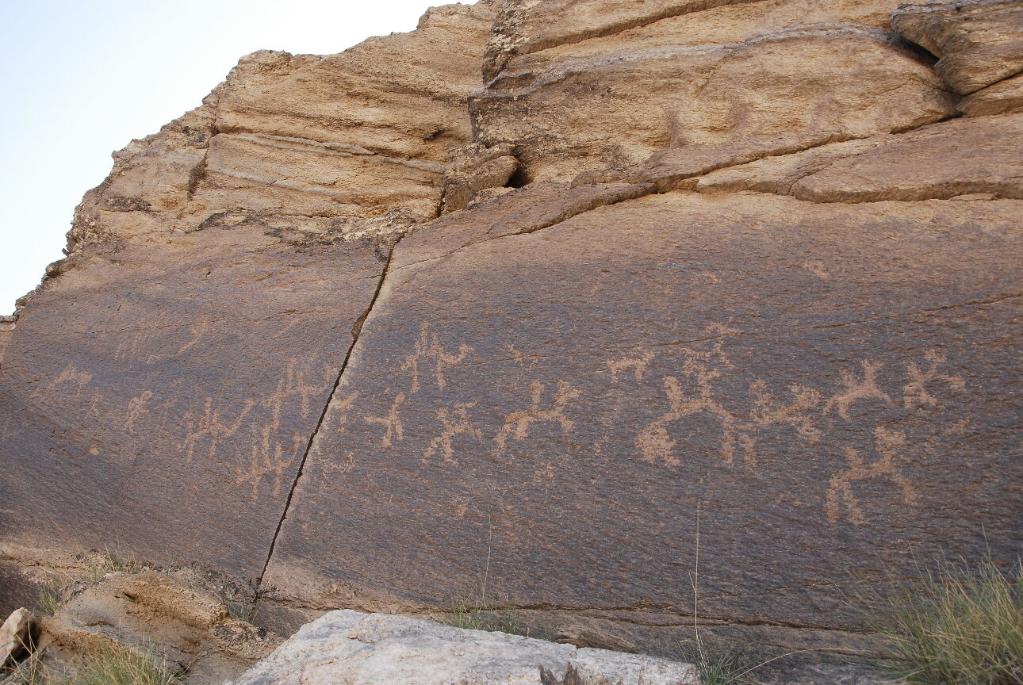

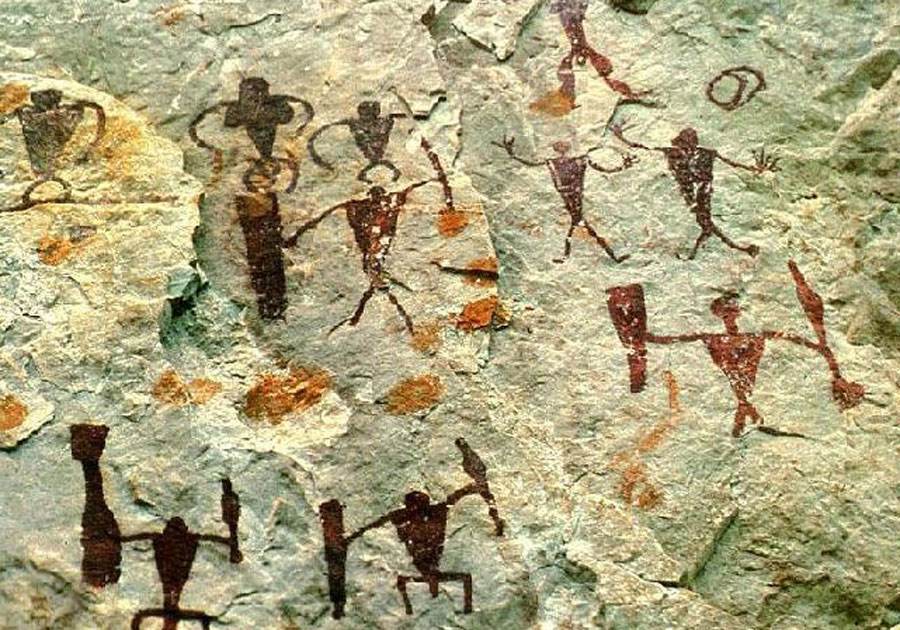

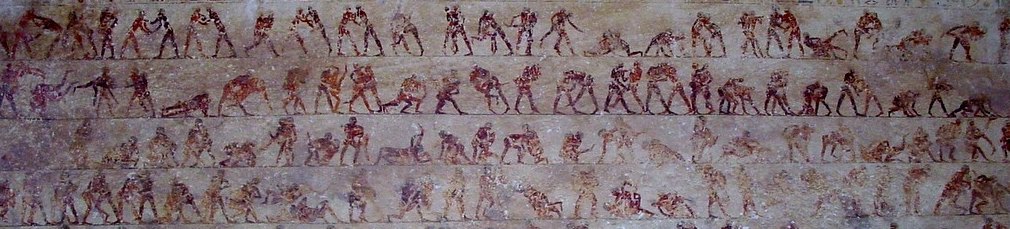

总之,从石器时代至今,各种关于创造偶、操控偶的技术,始终占据着动画技术的重心。