#1.3.4 可动书里的直接动画

可动书的历史可追溯至13世纪,它们不仅是可动的画,也是一种早期的交互式动画。

13世纪

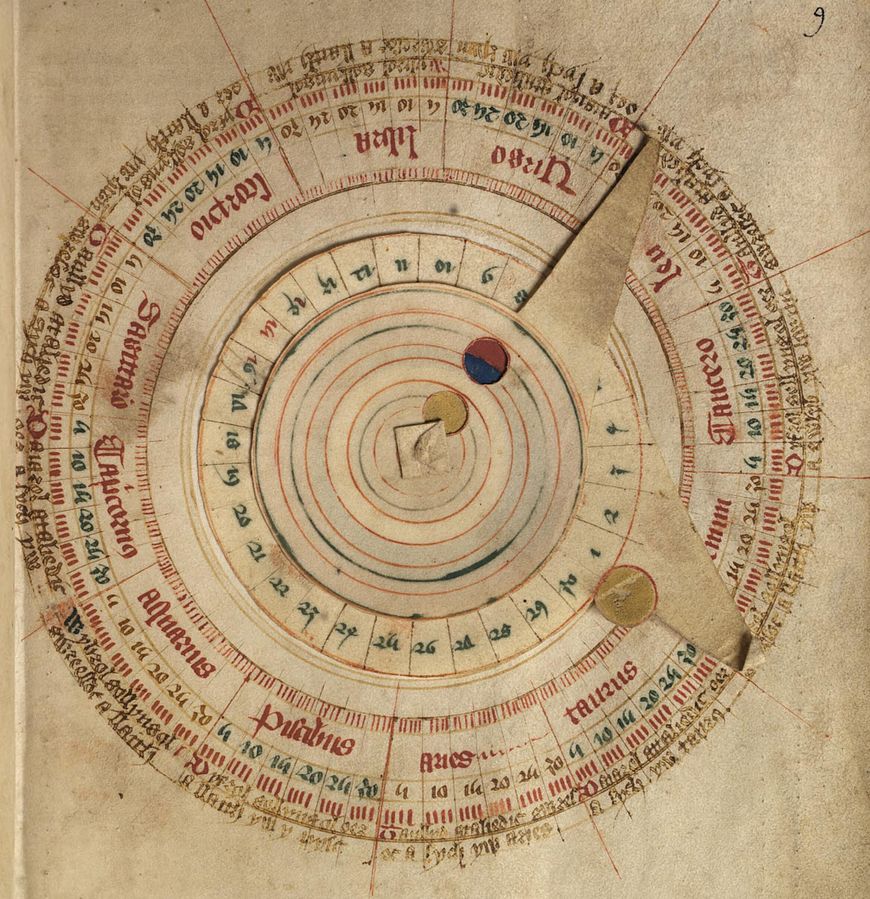

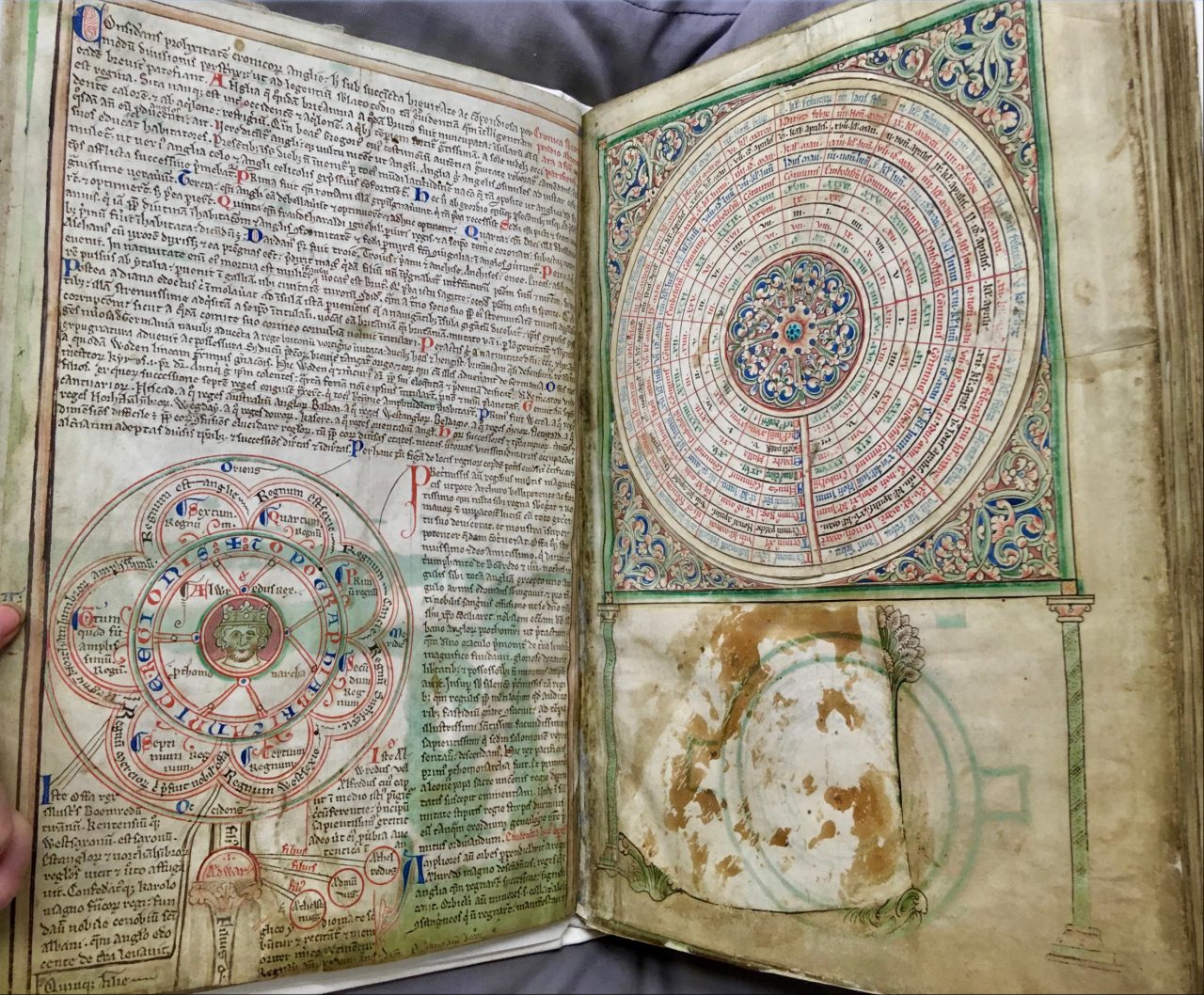

翻盖、多层、转盘书(Volvelle, wheel chart)

- 约1240-1259,英国僧侣马修·帕里斯(Matthew Paris,约1200-1259)制作了他的《马略编年史》(Chronica Majora),从现存于剑桥大学科珀斯克里斯蒂学院图书馆的版本看,该书有翻盖、折页等可动结构,也有多层重同心圆结构,但不确定它是否可以转动。

- Gill Partington. The earliest movable book?[OL]. https://www.gillpartington.net/post/manage-your-blog-from-your-live-site

- 马略卡王国数学家、哲学家雷蒙·卢尔(Ramon Llull,约1232-1316)也被认为在14世纪早期制作过转盘可动书的早期案例,但未发现实物证据。

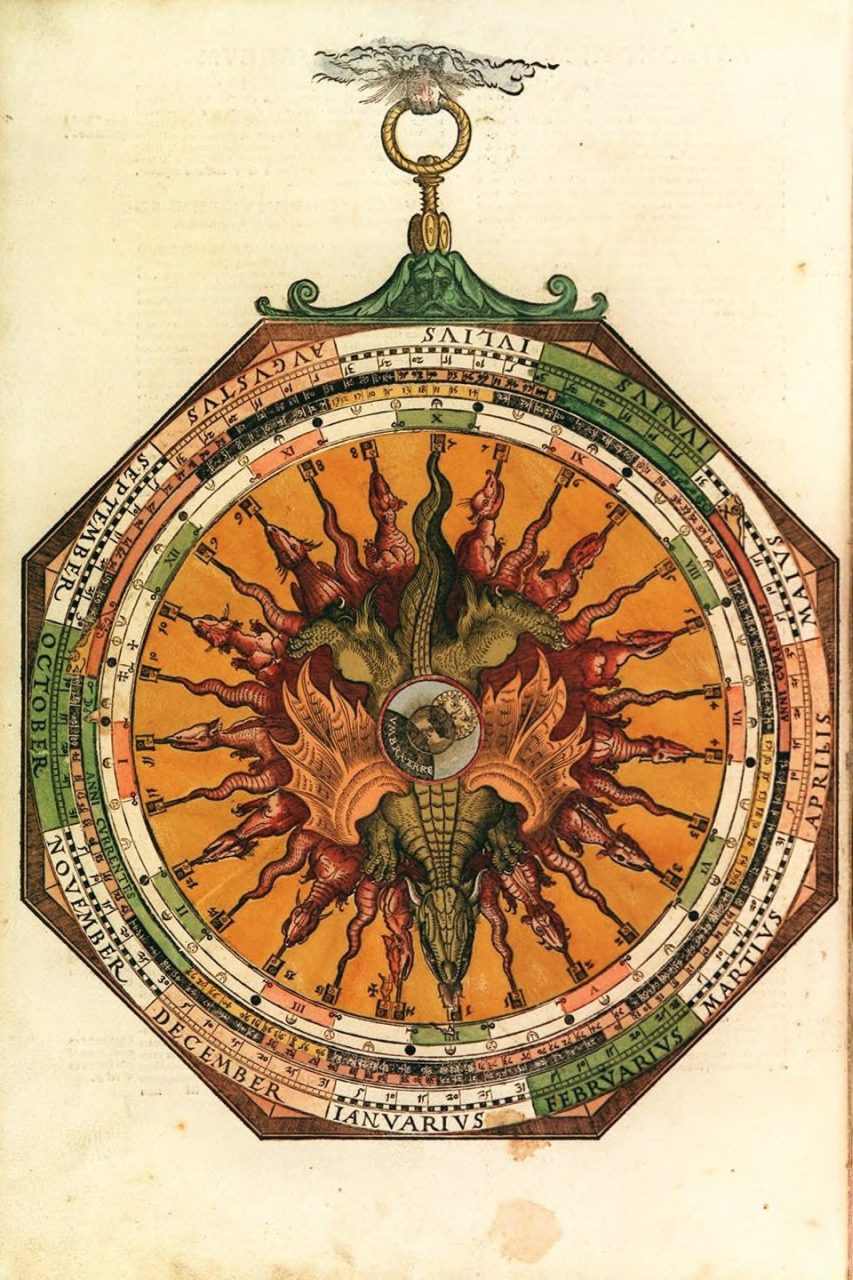

- 1540年,欧洲天文学家、数学家彼得鲁斯·阿皮亚努斯(Petrus Apianus,1495-1552)出版了带转盘结构的《凯撒天文学》(Astronomicum Caesareum),成为转盘可动书的早期例子。

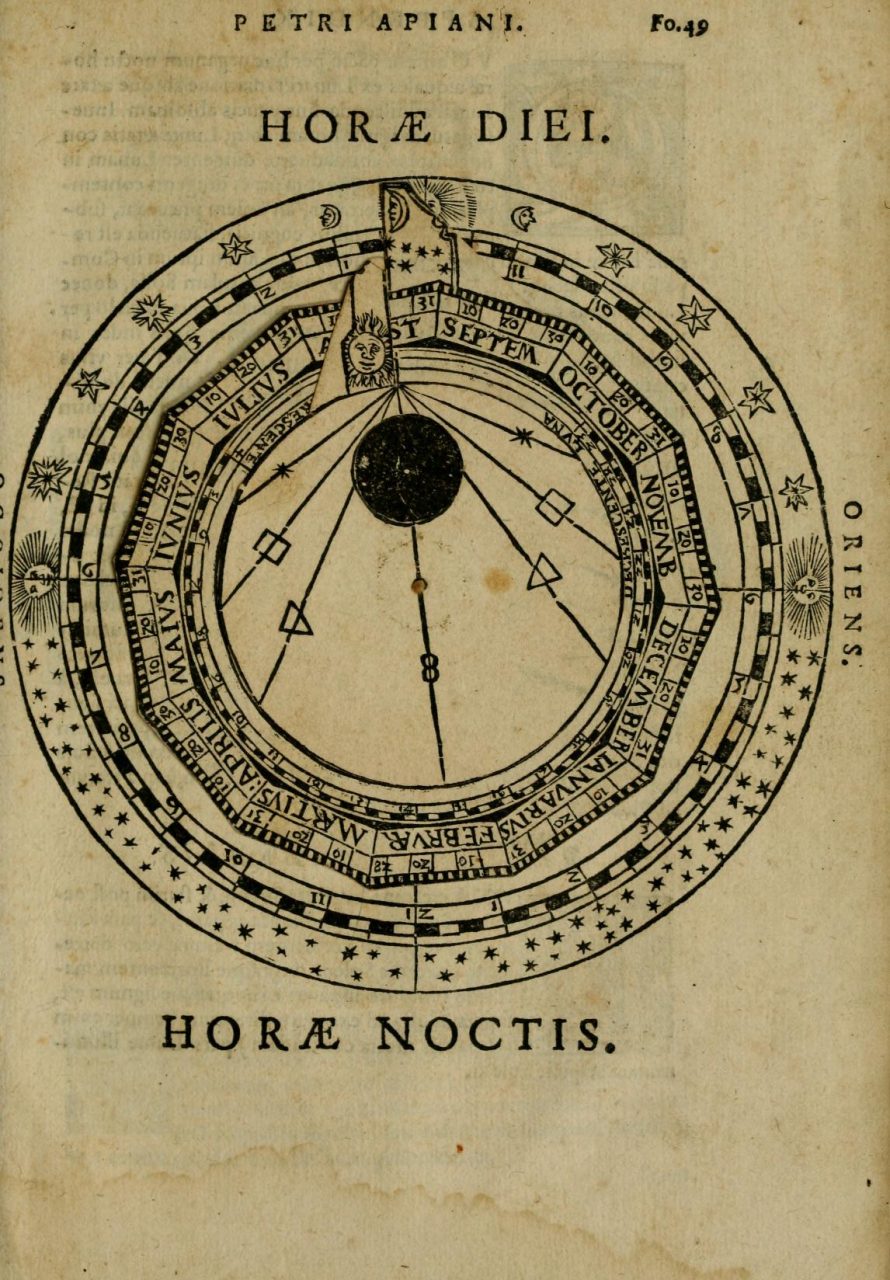

- 1564年,彼得·阿皮安(Apian, Peter, 1495-1552)的《皮氏宇宙图》(Cosmographia Petri Apiani)的占星书籍出版,使用了多个转盘结构。

在18世纪之前,可动书多数应用在自然、医学等学术主题,通过翻盖、分层和转盘等可动结构,以展示复杂的内部组织或事物关系,以提高认知效率。

图片来源:网络 ©公有领域

图片来源:网络 ©公有领域

图片来源:Gill Partington

图片来源:Internet Archive

18-19世纪

欧洲印刷技术的进步使图书有机会成为更常见的商品,可动书才迎来了更多元的发展。与此同时,儿童书籍市场也开始形成,刺激了以“玩具”为目的的可动书开发,各种有趣的纸上动画不断面世。

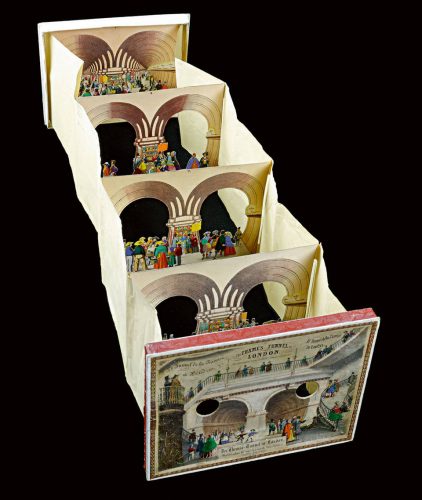

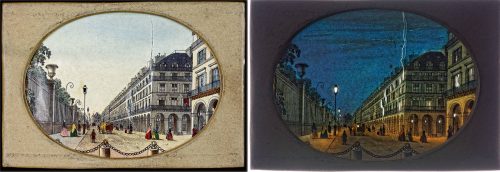

隧道书,窥视书,全景图书(since 1730 c.)

- 隧道书(Tunnel Book)显然继承自稀有秀(西洋镜)的 透视图(perspective views)原理,增加了可折叠功能便于收藏。这类书籍通过折叠式结构把窥视盒中的多平面景片纸片化,读者通过封面的窥视孔(部分版本有透镜)呈现三维场景。复杂的隧道书包括可动的场景部件以及一些可移动的小角色,以增进动画表演功能。

- 大约在1730年,奥格斯堡的铜版雕刻师兼出版商马丁·恩格尔布雷希特(Martin Engelbrecht,1684-1756)把西洋镜里的多平面景片转化成纸片,创造了“微型剧院”(miniature theaters)。它们由5 - 8张类似布景的版画组成,若一张接一张排列,便会形成一幅透视图像。除宗教主题外,这些场景还展现了宫廷生活、四季更迭……这些小型透视画被视为19世纪流行的纸质剧院的前身。

- Michigan State University. Martin Engelbrecht Peepshow[EB/OL]. https://lib.msu.edu/exhibits/vibrant/engelbrecht

- 史上第一本隧道书及其创始者已无从考证,现存文献显示1820年代的英国伦敦已出现类似装置,当时被称为“窥视书”(peepshow book,paper peepshow),早期主要用于巡回表演或纪念活动。

- Victoria and Albert Museum. Paper peepshows [OL]. https://www.vam.ac.uk/articles/paper-peepshows

- 1843年,伦敦泰晤士河隧道贯通后,为纪念这一工程而制作的偷窥书因展开后形似隧道,遂被正式命名为“隧道书”,并开始流行。这一命名不仅源于物理形态的相似,更与当时隧道作为工业革命象征的文化意义相关——泰晤士河隧道是首条成功建造的河底隧道,其建造过程历时20年,期间隧道本身即成为热门旅游景点,相关纪念品(包括隧道书)的流行反映了公众对技术奇迹的狂热。

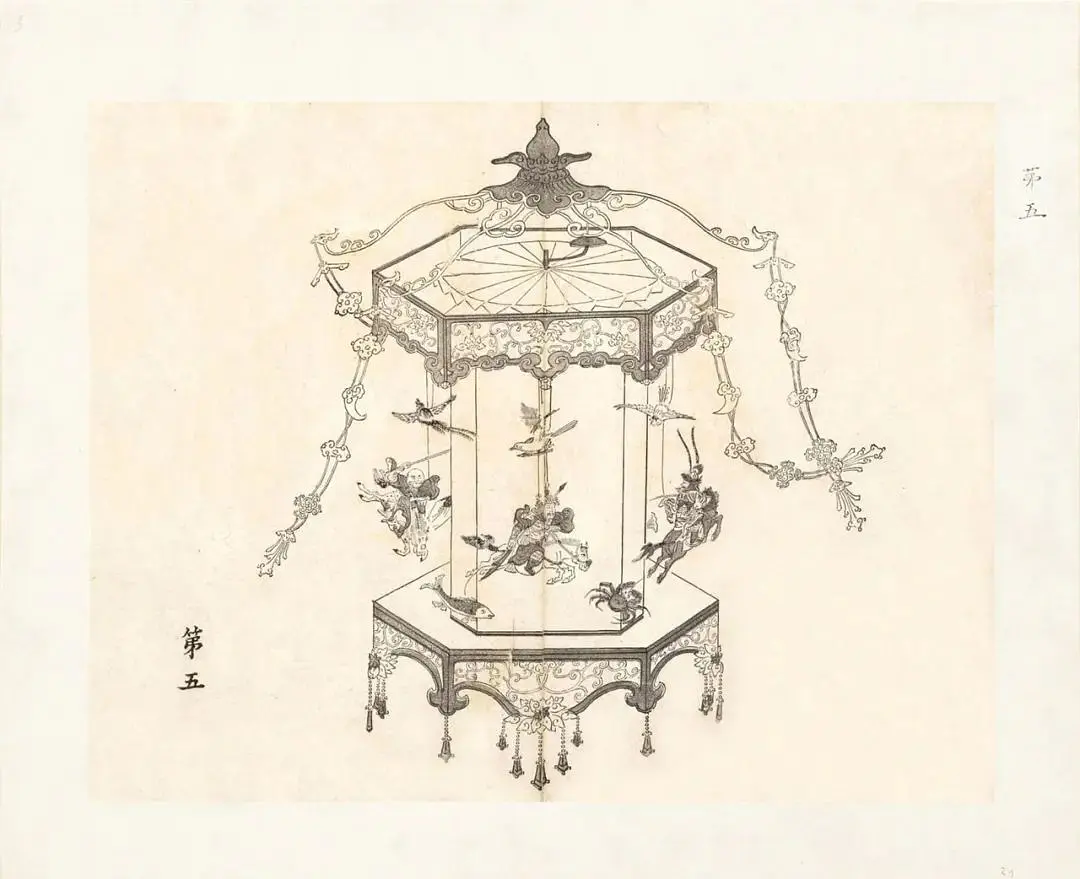

图源:大日本绘画复刻版

Dennis Crompton摄

© Victoria and Albert Museum, London

Dennis Crompton摄

© Victoria and Albert Museum, London

© Victoria and Albert Museum, London

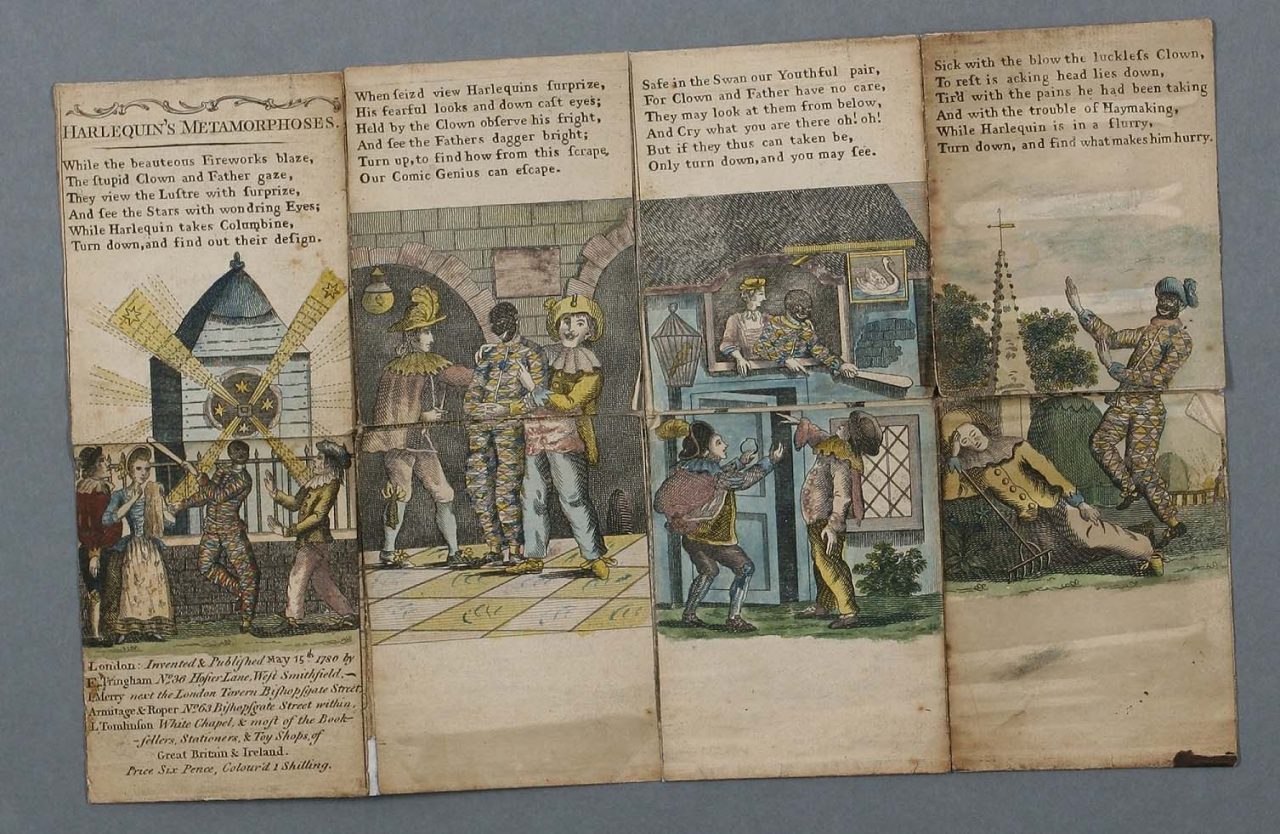

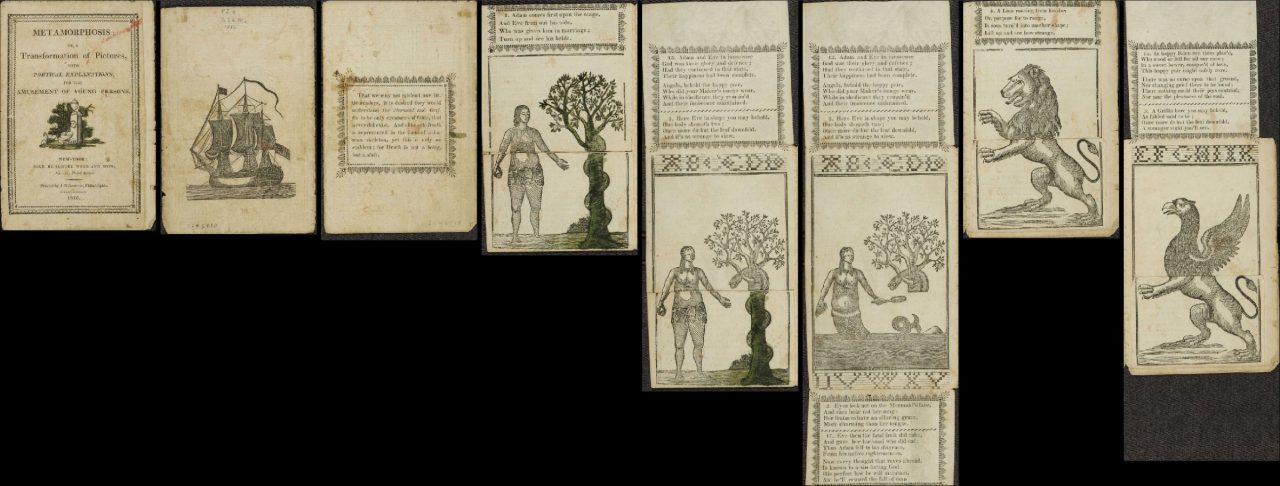

翻翻书,变形书 (since 1765)

- 翻翻书(flap-book,turn-up book,lift-the-flap)的雏形——变形书(Metamorphosis)

- 相传由英国伦敦书商罗伯特·塞耶(Robert Sayer ,1725–1794)在1765年左右开发,可以理解为“翻盖”可动书的一种变体,最早的版本是黑白的,因价格适宜大受欢迎,立刻引来了很多模仿版本。一些表现角色变装、变形或相同场景不同时期变化的版本成为后来手翻书动画的雏形。

- Sands, Benjamin. Metamorphosis, oder, eine Verwandlung von Bildern mit poetischen Erklärungen zur Unterhaltung der Jungend [M]. ca. 1793

- Sands, Benjamin. Metamorphosis, or, A transformation of pictures[M]. 1802

- Sands, Benjamin; Poupard, James; Samuel Wood & Sons. Metamorphosis, or, A transformation of pictures with poetical explanations for the amusement of young persons[M]. London : Samuel Wood and Sons. 1816.

- Flügel, Karl Friedrich. Flögels Geschichte des Grotesk-Komischen, bearbeitet, erweitert und bis auf die neueste Zeit fortgef�hrt. 莱比锡: H. Barsdorf, 1888

- 相传由英国伦敦书商罗伯特·塞耶(Robert Sayer ,1725–1794)在1765年左右开发,可以理解为“翻盖”可动书的一种变体,最早的版本是黑白的,因价格适宜大受欢迎,立刻引来了很多模仿版本。一些表现角色变装、变形或相同场景不同时期变化的版本成为后来手翻书动画的雏形。

图片来源:网络 ©公有领域

图片来源:Bodleian Old Library

图片来源:Internet Archive

图片来源:网络 ©公有领域

弹起书(since 1775)

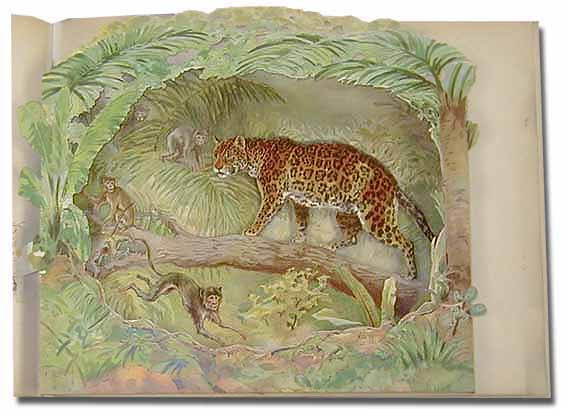

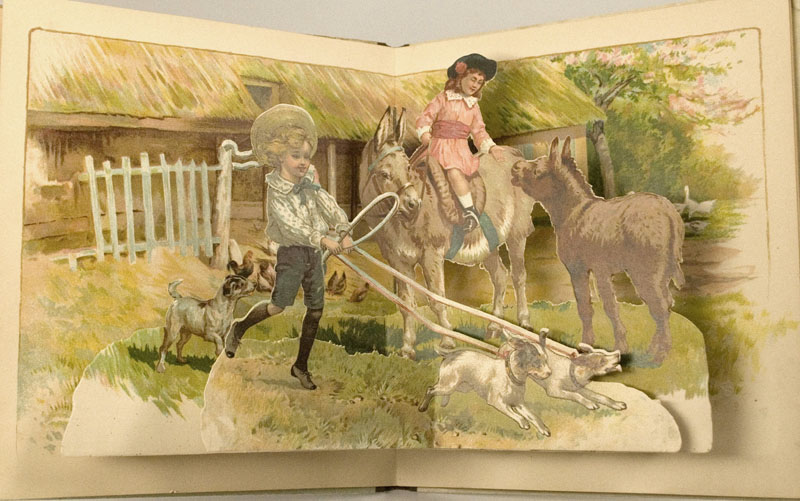

- 弹起书(Pop-ups),也称立体书,大概出现在19世纪中期,是一种相对复杂的可动书,它需要用到立体几何学,根据具体场景设计纸模结构。

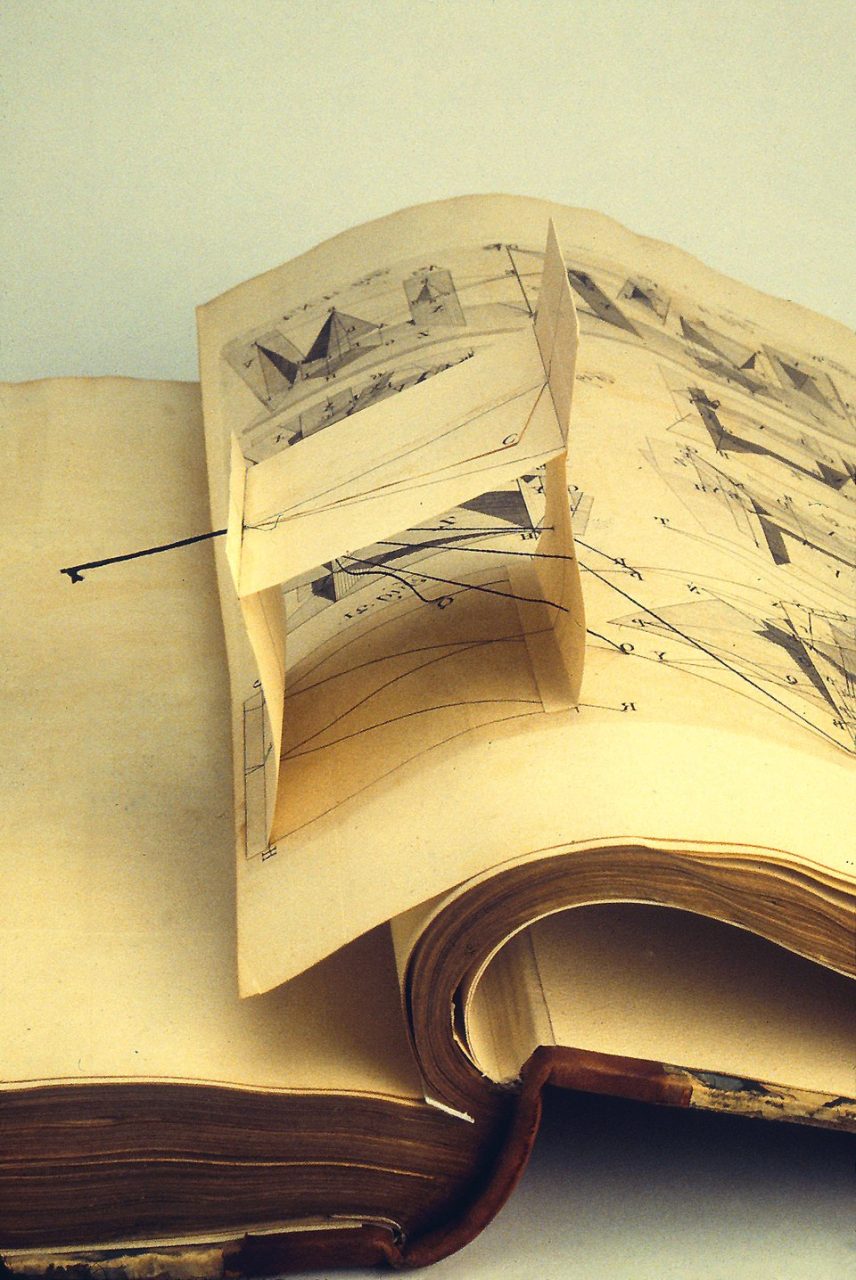

- 1775年,托马斯·马尔顿(Thomas Malton,1726–1801)的《透视论》(Treatise on Perspective)成为已知最早的商业制作的立体书,它包含了3D纸质机制,其“弹起”效果需由读者手动操作,通过拉动线来激活弹出窗口,并形成用于帮助读者理解透视概念的几何形状。

- 翻页即可自动弹起的改进版据说是由德国出版商欧内斯特·尼斯特(Ernest Nister,1841–1906)在1890年代发明的。

- 早期案例:

- 1897年,乔治·曼维尔·芬(George Manville Fenn,1831-1909)的《野生动物故事》(Wild Animal Stories: A Panorama Picture Book),伦敦 E. Nister出版社,纽约 Dutton出版社。

- 《我们的窥视秀》(Our Peepshow),伦敦 E. Nister出版社,纽约 E.P. Dutton出版社,1898?

- 虽然在伦敦和纽约出版,但印刷是在德国纽伦堡的工厂完成的。

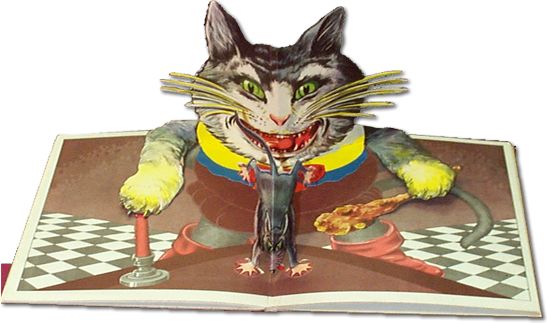

- 1934年,由C. Carey Cloud 和 Harold B. Lentz 插图的《穿靴子的猫》(Puss in Boots), 纽约Blue Ribbon Press出版社。

©公有领域

图源:北德克萨斯大学图书馆

图源:北德克萨斯大学图书馆

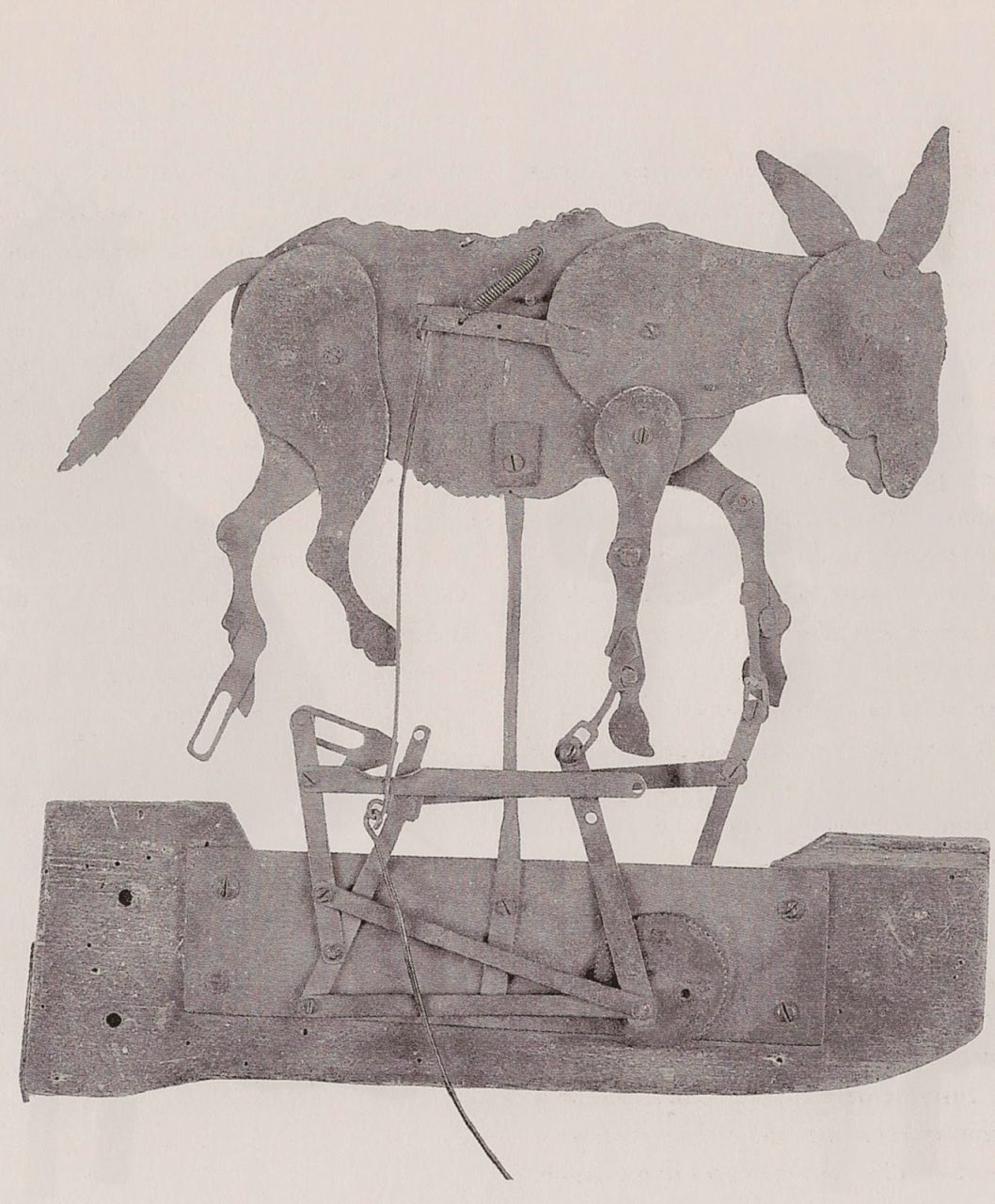

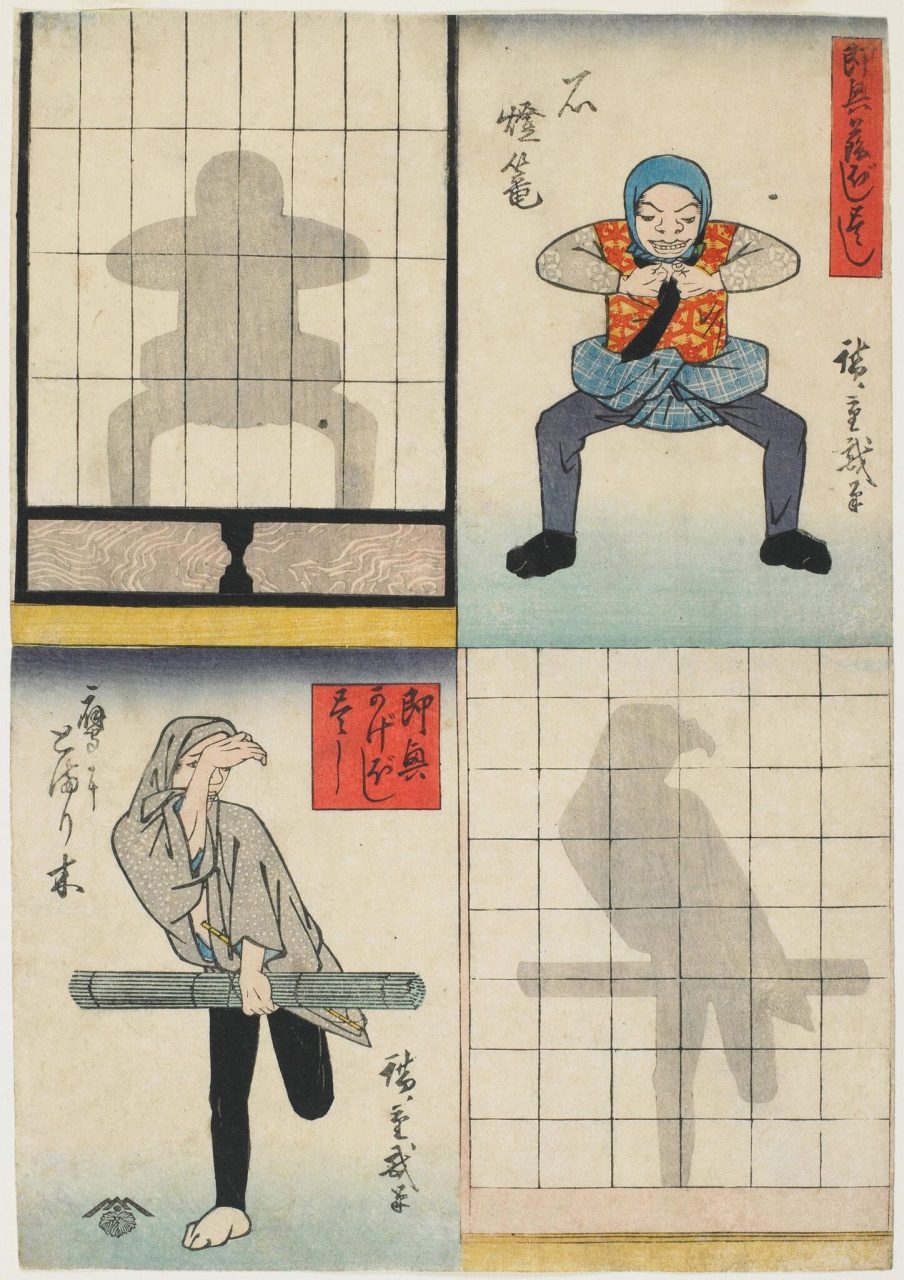

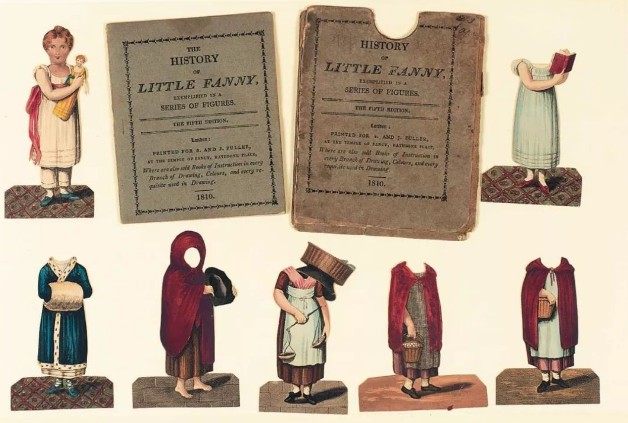

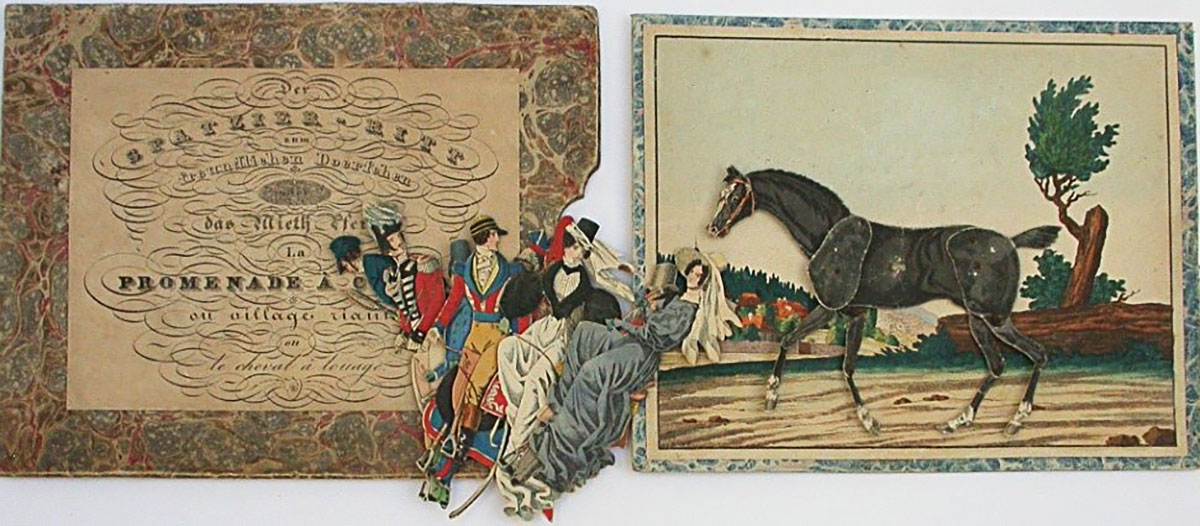

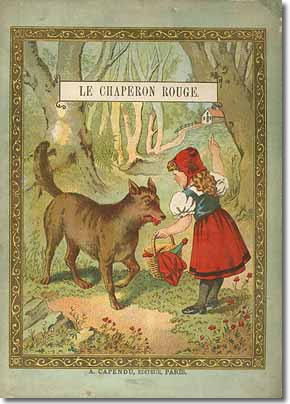

可动纸偶书(since 1790s)

- 可动纸偶书于1790年代开始在欧洲流行,最初是一些可换装的纸偶书,后来逐渐出现类似皮影,利用可动关节摆出各种动作,用于讲述故事的纸偶书,这类可动书在当时售价很高,售价约5-8先令,普通市民消费不起,通常用于讲述所谓的“道德”故事。

- The History of Little Fanny: Exemplified in a Series of Figures. London: Printed for S. and J. Fuller, 1811.

- Frank Feignwell's Attempts to Amuse His Friends on Twelfth-Night: Exhibited in a Series of Characters. London: Printed for S. and J. Fuller, 1811.

- 约19世纪中,可动纸偶书出现了有趣的变体——摇摆纸偶,多数有可替换的摇摆素材,纸偶利用惯性“自动表演”。

- 可动纸偶书还有很多变体,其结构和设计后来也成为定格动画和数字动画中一种常见的形式。

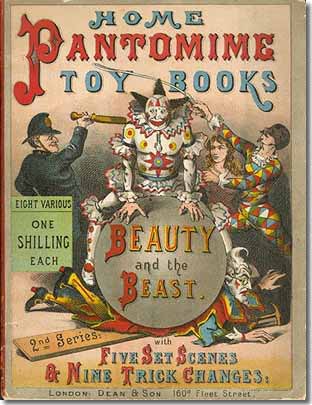

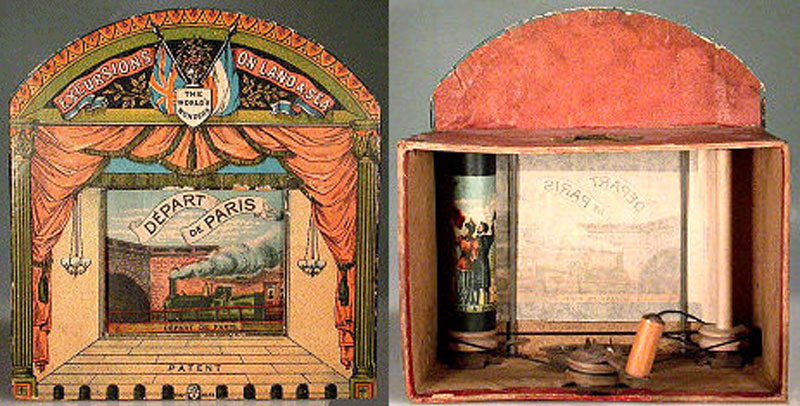

迷你影院玩具书(since 19世纪)

- 迷你影院玩具书,也称 家庭哑剧玩具书(Home Pantomime Toy Books)开始流行,一般包括一个立体舞台,配有各种用于模拟某些剧院表演的角色、场景和道具,所有东西可收纳在一个大纸盒里,因此也被称为 盒式剧院 。

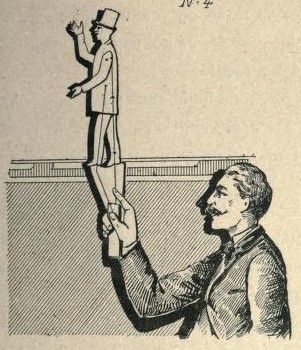

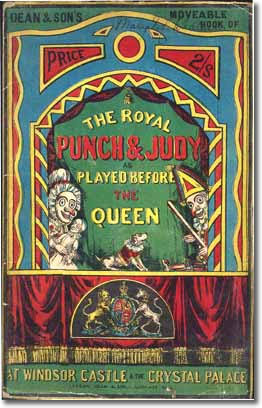

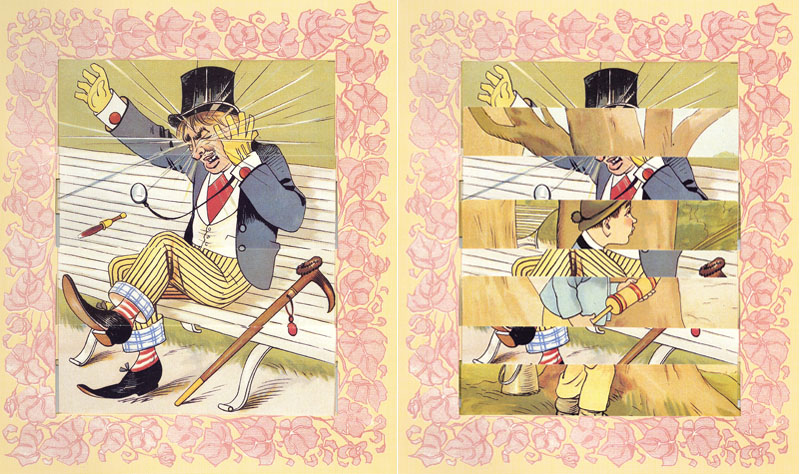

拉标签可动书(since 1860s)

- 拉标签可动书("pull-out" books)涉及复杂的结构,需要根据每个画面设计内部结构,读者拉动指定的标签或拉环,可让画中角色表演一些动作。

- 1860年代,伦敦出版商迪安和儿子(Dean and Son)被认为发明了一种通过拉动拉环来移动或激活的机械装置,迪安称之为“活的图片(living pictures)”。

- 《潘趣&朱迪》(约1861)是这些带有标签的早期出版物之一,标签位于每页的底部。

- Dean & Son's Moveable Book of the Royal Punch & Judy as Played before the Queen at Windsor Castle & the Crystal Palace. London: Dean & Son, (ca. 1861)

- 德国著名可动书设计大师洛萨·梅根多夫(Lothar Meggendorfer,1847-1925)是这一流派的早期代表人物。

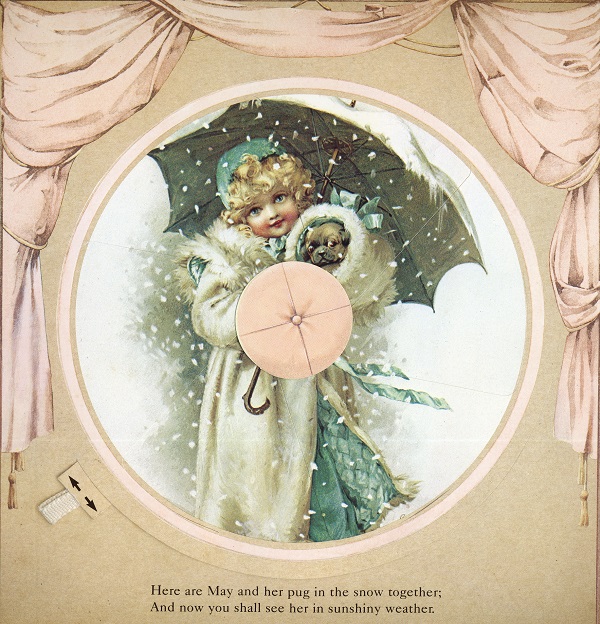

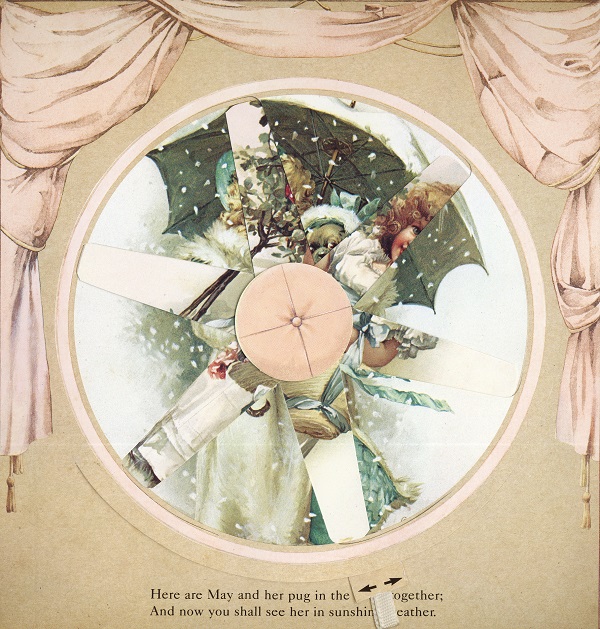

窗叶可动书(since 19世纪末)

- 19世纪末,欧内斯特·尼斯特(Ernest Nister,1841–1906)出版了一种特殊的,旋转窗叶和平衡穿插窗叶结构的可动书,通过拨动牵引构件,使图像从A变换到B,类似于现代动画的“擦除转场效果”。

- Magic Windowss: An Antique Revolving Picture Book,NewYork:Philomel Books, 1980;原版:In Wonderland,London: Nister, 1895?6?)

- Bubenstreiche: Ein Verwandlungs-Bilderbuch,首次出版于1899年,图片来自埃斯林根(Esslingen): J.F. Schreiber的1997版。

图源:北德克萨斯大学图书馆

图源:北德克萨斯大学图书馆

图源:北德克萨斯大学图书馆

图源:北德克萨斯大学图书馆

图源:Bowdoin College Library

可动明信片/广告卡(since 19世纪)

“可动明信片”是可动书的一种变体,一些早期案例来自19世纪机械幻灯片的广告。

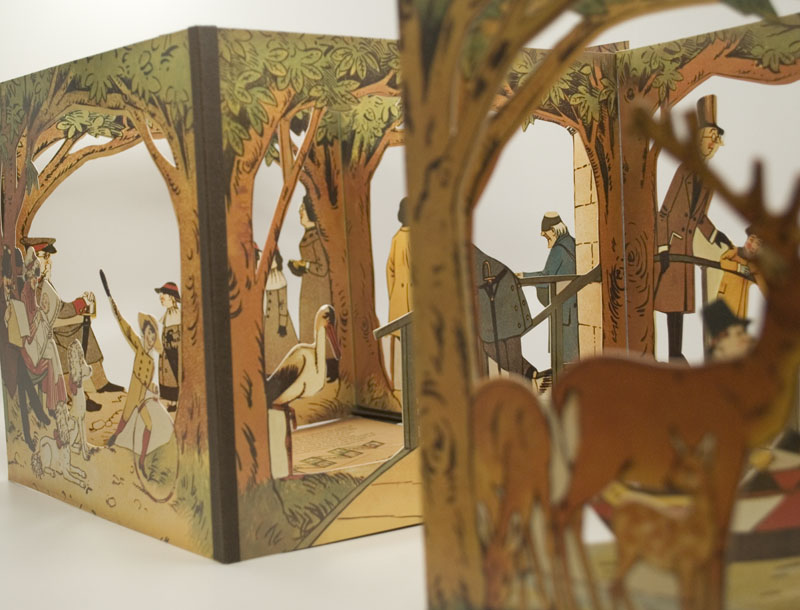

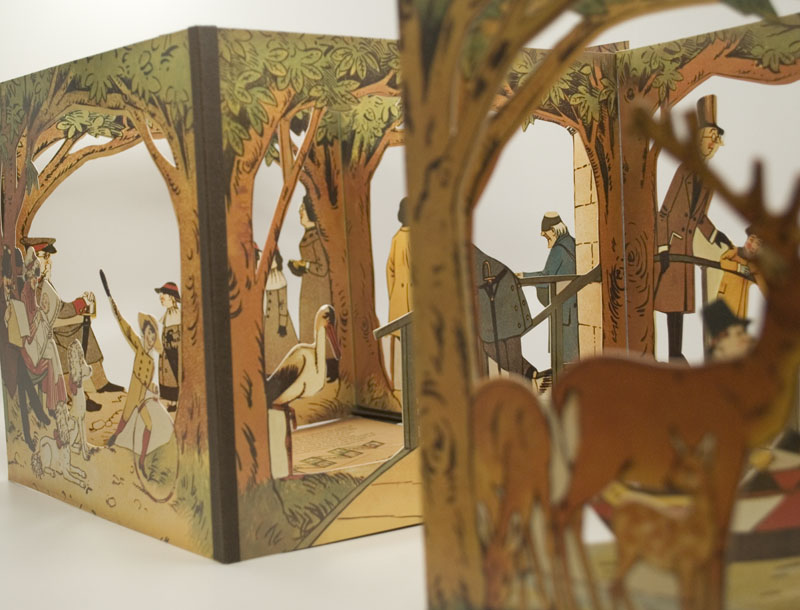

立体模型可动书(since 19世纪)

- 立体模型书也可以理解为隧道书的一种变体,以表现更复杂的立体场景。

- 1886年,慕尼黑出版的《Im Stadtpark》,

- 洛萨·梅根多夫将这本书建成了一个立体模型,使用了双手风琴式折叠装订和剪纸,他提供了如何以各种方式安排和展示场景的说明。

图源:Bowdoin College Library

图源:Bowdoin College Library

20世纪

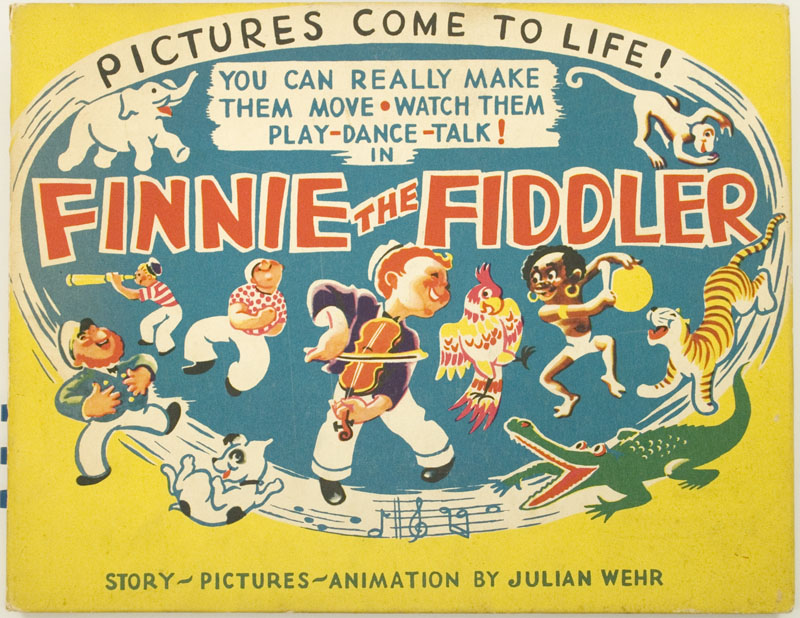

动画书(since 1938)

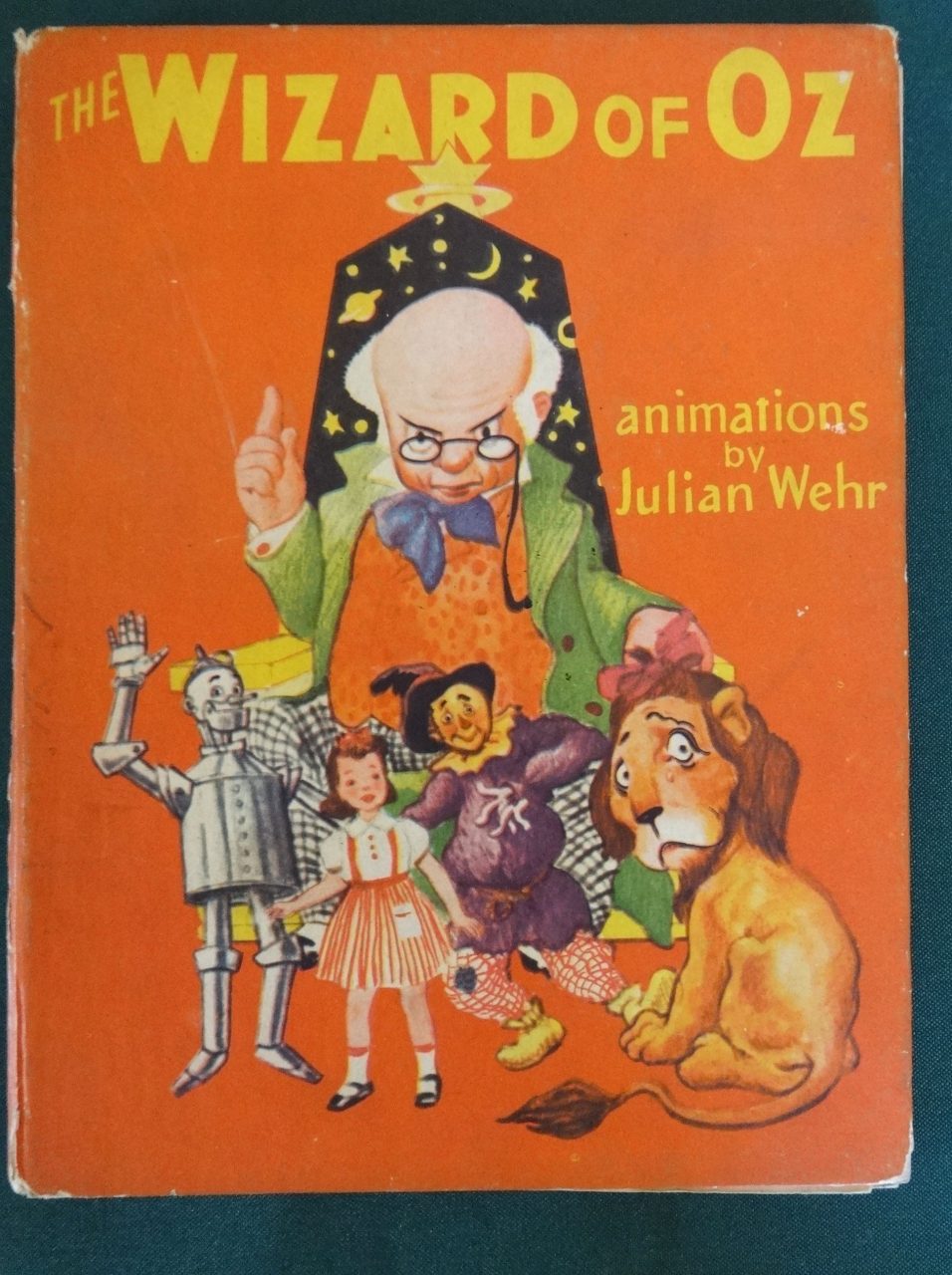

- 1938年,美国的朱利安·韦尔(Julian Wehr)申请了一种被称为“动画书”专利,事实上也是拉标签可动书,但比早期的结构更加灵活,可以提供更多形式的运动。

- 值得注意的是,韦尔在其动画书上明确署名为“动画:朱利安·韦尔”(Animated by Julian Wehr)。

- 1942:《小提琴手芬尼的激动人心的冒险》(The Exciting Adventures of Finnie the Fiddler),纽约Cupples & Leon出版。

- 韦尔的第一本动画书,也是唯一一本由他创作、插图和设计的书。在某些页面上,激活一个控制杆会出现多达五种不同的动画。受到当时的经济环境影响,这本书在材料使用上与半个世纪前德国可动书相比有着一种“廉价”感,但也展示了高超的艺术性和机械性。

- University of North Texas Library. A Brief History of Early Movable Books [OL]. https://library.unt.edu/rarebooks/exhibits/popup2/introduction.htm#scope

- 1944:弗兰克·鲍姆(Baum, L. Frank)《绿野仙踪》(The Wizard of Oz),俄亥俄州阿克伦 The Saalfield Publishing Company 出版。

- University of North Texas Library. A Brief History of Early Movable Books [OL]. https://library.unt.edu/rarebooks/exhibits/popup2/introduction.htm#scope

图源:Bowdoin College Library

图源:北德克萨斯大学图书馆

图源:北德克萨斯大学图书馆

图源:北德克萨斯大学图书馆

图源:北德克萨斯大学图书馆

可动书、尤其是可动纸偶的相关技术,在电影动画时代经常被使用,再后来,数字动画技术直接把可动书的技术和艺术都搬进了数字世界。