From Silver Screen to Small Screen: The Rise of Animated Television

电视时代的到来,让动画技术又找了一个新的舞台。而电视动画的发展,自然会冲击到已有的电影动画,这在动画发展史上已经发生了很多次。

1950年代, 电视作为新一代的视听娱乐产业,开始挑战传统的影院产业。而电影动画也迎来了另一位既亲密,又恼人的兄弟——“电视动画”。电影院和家庭电视存在明显的技术差异,尤其在屏幕大小和图像清晰度上,在电影屏幕上十分明显的错误或瑕疵,在当时的电视屏幕里可能根本不会被发现,如果以制作电影动画的要求制作电视动画,确实是一种“浪费”。电影动画的特色是“成本高、数量少、工期长”,而电视动画则是“成本低、数量大、工期短”,电影动画的直接收入依靠票房,一旦成功则能获得巨额回报,电视动画则是典型的薄利多销型,毕竟电视台对动画的需求比电影院要大很多,除了动画连续剧,还有广告动画、新闻动画、栏目包装动画、科普教育动画等等。于是,电视时代催生了所谓的廉价动画 ,而电影动画则期望依靠高质量生存,提出了所谓的院线级动画 ,前者多以有限动画为基础,不断探索更好性价比的制作技术,后者在全动画的基础上,不断发掘更吸引人的视觉技术。

before 1950s

任何科技产品都是在整体人类文明积累的基础上升级换代的,电视动画显然继承了电影和动画的努力,但它的诞生还依赖一些重要的基础发明。

1600

英国物理学家威廉·吉尔伯特 (William Gilbert,1544-1603)创造了物理学术语“电”(electric)

在著作 《论磁石》(De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure ,1600) 中,首次系统研究电现象,用 “electric”(源自希腊语“琥珀”,ἤλεκτρον)描述摩擦琥珀产生的静电吸引力,奠定电学研究基础。

1745

1745-1746年, 两位科学家,埃瓦尔德·克莱斯特 (Ewald Georg von Kleist,1700-1748)和制作过机械幻灯片 彼得·穆森布罗克 (Pieter van Musschenbroek,1692-1761),分别独立发明了最初的电容器“莱顿瓶”

克莱斯特与穆森布罗克均于1745–1746年独立完成发明,但穆森布罗克的论文传播更广,导致其名字与莱顿瓶关联更深。克莱斯特因早逝未及时发表成果,其贡献长期被低估,直至20世纪才被重新确认。

莱顿瓶为富兰克林的风筝实验提供了关键工具。

1752

本杰明·富兰克林 (Benjamin Franklin)通过风筝实验证明闪电与实验室摩擦产生的电性质相同,终结了“电是神秘现象”的传说,这刺激更多科学家参与关于电的研究。

1843

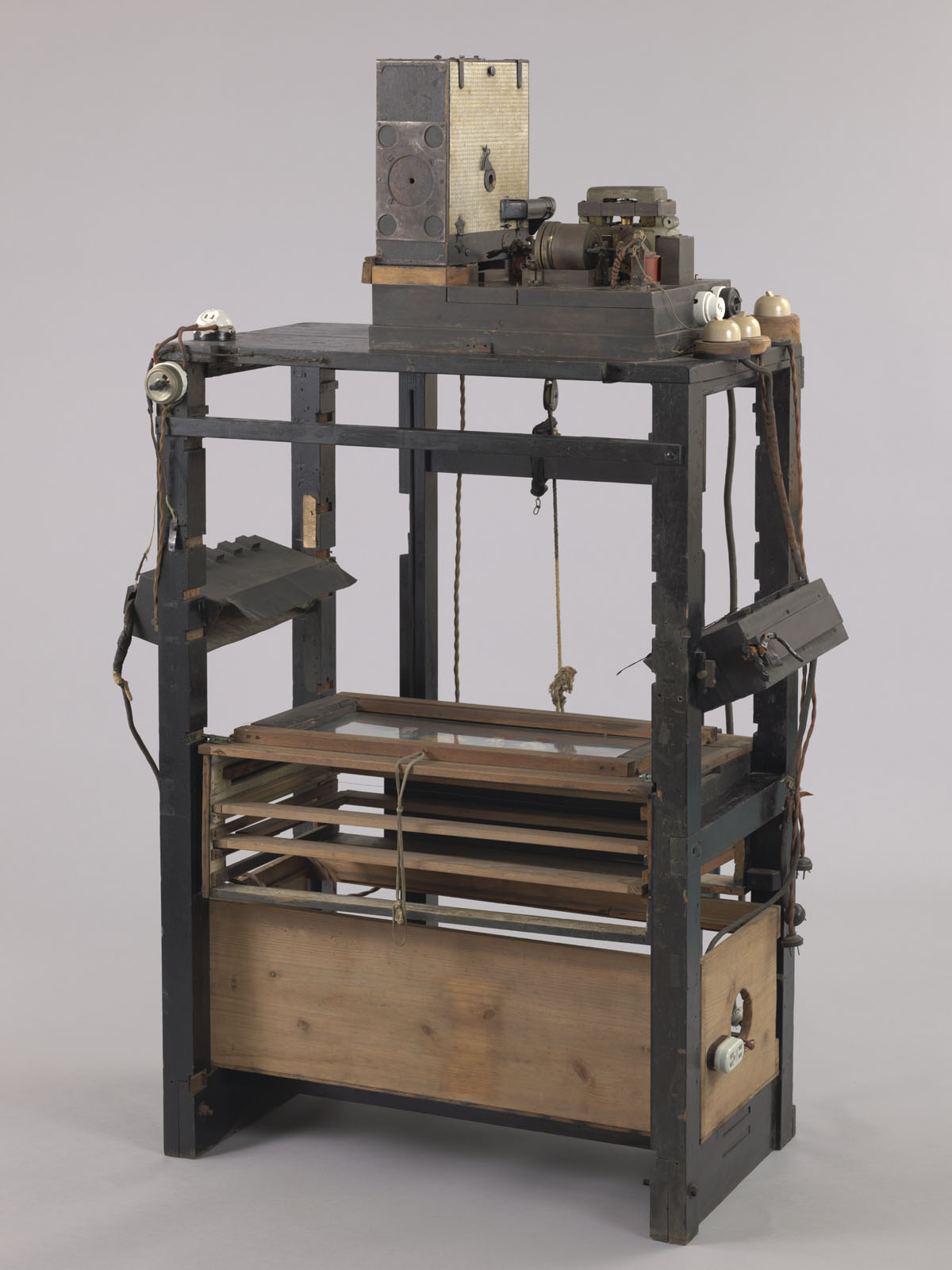

物理学家亚历山大·贝恩 (Alexander Simson Bain,1810-1877)发明了第一个 逐行扫描机制

基于同步旋转滚筒与金属针接触的机械扫描系统,用于将图像转化为电信号并通过电报线传输。

这是人类首次实现图像的数字化传输 图像传真机(Pantelegraph) 电子图像 的开始

信号序列化概念为后续电视技术 、计算机图像学 、数字图像 和数码相机 都奠下了基础。

贝恩的技术属于机械-电信号混合系统,非纯电子技术(电子成像需待19世纪末电子管与光电效应发现后实现)。

英国科学家弗朗西斯·罗宾斯 (Francis Ronalds)于1840年代早期 提出类似概念,但因缺乏资金未申请专利,贝恩 为首个实用化实现者。

1850

1850年代,贝恩 改进了其扫描装置,成功实现了手写文字与简单图形的跨洋传输 。

1860

1860年代初,物理学家詹姆斯·麦克斯韦 (James Clerk Maxwell,1831-1879)提出了“麦克斯韦方程组 ”成为经典电磁学的基础方程 。

他推动了电子科技的发明,提出光波也是一种电磁波 的猜想,提出 “位移电流” 概念,完善安培环路定律。

“麦克斯韦方程组 19世纪物理学最伟大的成就

亨德里克·洛伦兹 在19世纪后期进一步增益了该进程。麦克斯韦 的理论是纯数学推导 ,电子设备(如真空管、晶体管)诞生于20世纪,但其原理均基于其方程组。其理论启发了海因里希·赫兹 (Hendrik A. Lorentz)在1887年 通过实验发射并接收电磁波,开启无线电通信时代 。

1862

乔瓦尼·卡塞利 研发的第一个在商业上实用的,通过电线实现长距离图像传输的设备“潘泰勒作图”(Pantelegraph) 发出了它第一幅长距离传真图(从里昂到巴黎)。

1882

世界上第一座商业发电站

1897

德国物理学家、发明家卡尔·布劳恩 (Karl Ferdinand Braun,1850-1918)发明了第一根阴极射线显像管(CRT) “布劳恩管”

它是所有电子显示器的老祖宗 ,成为电视和计算机图像技术的重要基础,直至21世纪初被液晶显示器取代。

布劳恩万年陷入了所谓“战时科学家的普遍悲剧 ”,德国科学家的背景使其在第一次世界大战期间(1914–1918)因国籍问题被美国当局视为“敌国公民”,被迫离开学术岗位,晚年生活潦倒。虽无证据表明其死亡与战争直接相关,但战时环境加剧了其生活困境。

1920年,国际无线电工程师学会(现IEEE)设立 “布劳恩奖章”,表彰其在电子工程领域的贡献。

1900:

俄国物理学家与电气工程师康斯坦丁·波斯基 (Константин Перского,1854-1906)在的巴黎举办的第二届国际电业大会上创造了术语“电视”(俄语:телевидение,英语:television) 一词。

该词由希腊语 “tēle”(远方)与 “horāma”(景象)组合而成,直译为“远程视觉”。

标志着现代电子成像技术的正式命名 ,成为全球通用术语。

波斯基 的理论停留在概念层面,未实际制造电视原型机,但其术语和框架被广泛采纳。

1904:

英国电气工程师、物理学家约翰·弗莱明 (John Ambrose Fleming,1849-1945)发明了第一个实用的真空管 “弗莱明阀”

首个实用化热电子二极管,利用真空管中加热阴极发射的电子单向导电性(整流作用),实现交流电到直流电的转换。

首个电子放大与整流器件,标志着电子学从“静态电学”迈入“动态信号处理”时代,直接催生广播、电话、计算机等产业。

符号象征: 弗莱明阀的玻璃管形象成为科幻作品中“蒸汽朋克”美学的标志性元素。真空管 晶体管 问世才被取代。

1907:

法国摄影师和发明家爱德华·贝林 (Édouard Belin,1876-1963)发明了一种通过电报网在电话线上接收照片的图像传输系统 “贝林图像”(Bélinographe)

原理:通过光电转换装置将图像转化为电信号,利用电话线或无线电波传输,接收端再还原为图像。

应用:早期传真机雏形,用于新闻图片、军事侦察图像的远程传输。

意义:首次实现 无需人工编码的自动化图像传输,比传统电报更高效。

后续:

1921年,改进成能够通过无线电波传输 图像。

1924年,成功传输首张横跨大西洋的无线电图像。

同时还发明了 “光化学记录仪” 电影技术标准化

为优化其图像传输系统,需一种高效的光敏记录装置,以将电信号还原为高精度图像。光化学记录仪即为此系统的核心组件。

实验性记录动态影像(非实用化),为电视技术提供灵感。

其光敏材料与信号调制原理启发了后续 光电传感器,如1930年代电视摄像管。

Belin É. Procédé et appareil pour la reproduction des images électriques: FR41245[P].1907.

技术局限: 光化学记录仪依赖笨重机械结构与化学材料,易受环境湿度、温度干扰,无法满足动态实时传输需求。

1923:

俄裔发明家弗拉基米尔·兹沃里金 (Vladimir K. Zworykin,1888-1982)开始为其全电子电视系统

V. K. ZWORYKIN. Television system: US1,691,324. 1925-07-13申请, 1928-11-13获得.

1923年 发明了光电摄像管 (Iconoscope) 首个电子成像传感器 1933研制出电子显像管 (Kinescope) 首次实现全电子化图像显示

后续:1933年 完成 电子扫描系统,彻底取代机械扫描,成为现代电视标准。

意义:

首个完全电子化的图像传输与显示技术 奠定现代电视技术基础,成为电子电视标准范式,其专利被美国无线电公司(RCA)采用,主导20世纪电视产业,直至数字电视时代来临。

光电摄像管原理衍生出现代摄像头、医疗内窥镜与航天成像设备。

争议:

兹沃里金 与费罗·法恩斯沃斯 (Philo Farnsworth)均声称发明全电子电视,但法恩斯沃斯的 “图像解调器”(Image Dissector) Iconoscope RCA 支付法恩斯沃斯 专利授权费以推进电视商业化。

1925:

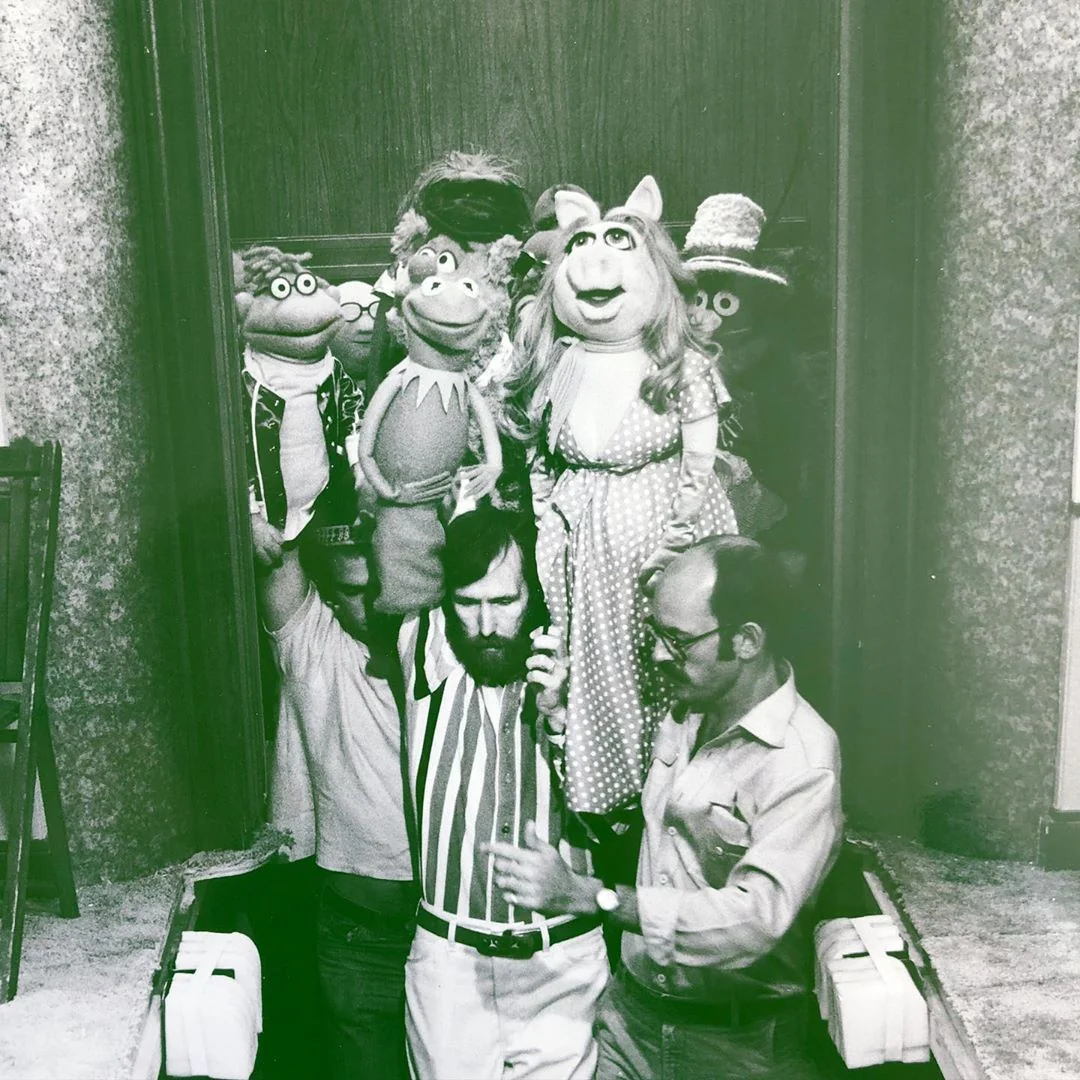

约翰·洛吉·贝尔德 (John Logie Baird,1888-1946)发明了第一台可以被称为“电视”的设备

机械电视 ,基于机械扫描传输图像。1925年10月2日:首次成功传输木偶的电视图像(使用尼普科夫圆盘

尼普科夫圆盘 保罗·尼普科夫 发明,通过机械旋转圆盘分解与重组图像。

首次将无线电波 用于电视信号传输,奠定广播电视基础。

1926年1月27日:在伦敦皇家学会公开展示首台可工作的机械电视系统,传输人脸图像,因此被称为“电视诞生日

1930年代因电子电视 崛起逐渐淡出主流,但其机械系统仍是早期电视史的核心里程碑。

1927:

美国发明家费罗·法恩斯沃斯 (Philo Taylor Farnsworth,1906-1971)发明了第一台全电子电视

1927年9月7日: 在加州旧金山实验室成功实现电子电视图像传输,首次使用析像管 (Image Dissector)阴极射线管(CRT) 完成全电子化图像捕捉与显示。1937年,RCA 支持兹沃里金 (Vladimir Zworykin)的系统商业化,法恩斯沃斯 因专利诉讼与资金短缺逐渐淡出主流。

贝尔实验室 完成从华盛顿到纽约市的第一次远距离电视传输。

1928:

1936:

英国广播公司(BBC) 结合贝尔德 的机械扫描与新兴的电子显像技术,构建了首个电视广播系统

开启了全球广播电视商业化进程,1930年代末至1940年代,美国、德国等国相继建立电视台,

但这距离全球性的普及还有几十年。

1938:

漫画和动画家乍得·格罗思科普夫 (Chad Grothkopf)制作的实验性动画短片《蠕虫威利》 (Willie the Worm ,1938)

在美国全国广播公司电视 频道播出,成为首部专门为电视播出创作的动画片

但当时只要极少数人拥有电视。

受到第二次世界大战 的影响,加上当时的电视接收机价格高昂,电视动画行业 直到1950年代 才开始发展。

1939:

美国无线电公司(RCA)首次电视直播

通过NBC的纽约分台W2XBS(现WNBC-TV)进行,内容包括罗斯福总统演讲、棒球比赛等,并首次插入电视广告(由Ivory香皂、美孚石油等赞助)。

1950年代

见证了动画行业从影院动画转向电视动画的开端。

好莱坞反垄断案 后,动画片不能再通过“打包式”出售,但当时动画片的制作成本远高于真人电影,加上电视的影响,好莱坞制片厂开始缩减面向电影院的动画片制作。部分动画工作室开始探索电视动画,部分尝试坚守影院动画。

随着家庭电视 的推广 ,电视广告动画行业 逐步兴旺,它们多数没有被认真记录。

原来的高度易燃的赛璐璐胶片陆续被由醋酸纤维素制作的“安全胶片” 代替,电影胶卷的安全性大大提高。

更多国家参与到电影和电视动画制作行业,从而把不同的艺术形式和风格带进了动画。

电影动画和电视动画,在制作技术上没有本质区别,

1950:

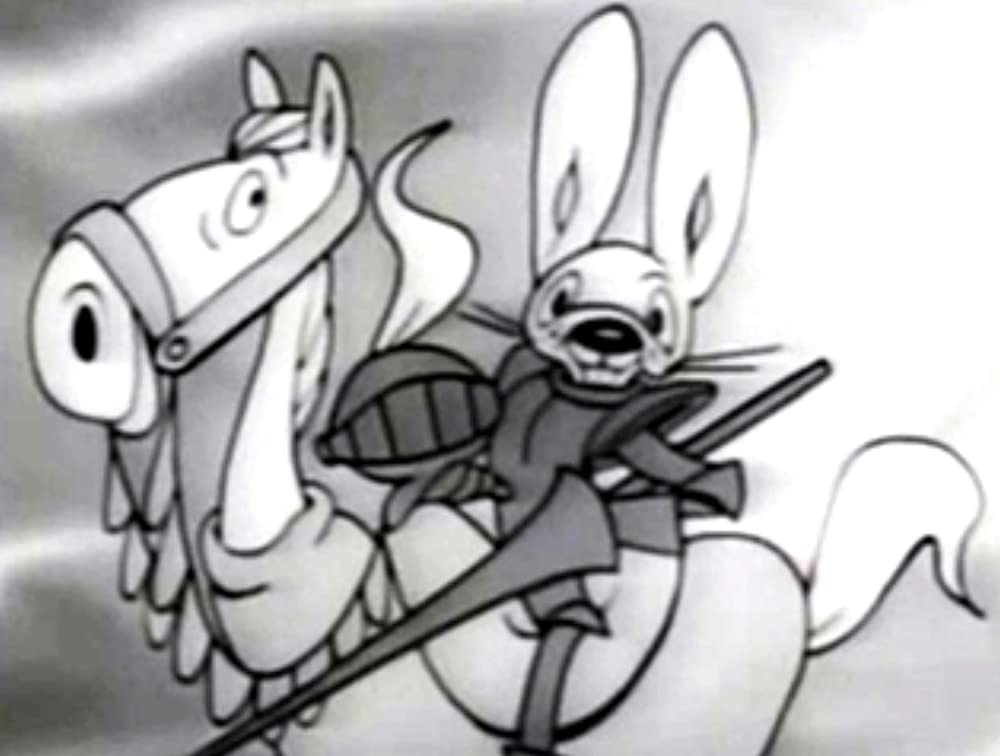

电视动画 连续剧《十字军兔》(Crusader Rabbit ,1950-1959)

导演:Alex Anderson(第一季);视作公司:电视艺术公司

首部专门为电视制作的动画连续剧 其最初的系列使用了十分有限的动画,人物动作很微小甚至直接剪切。

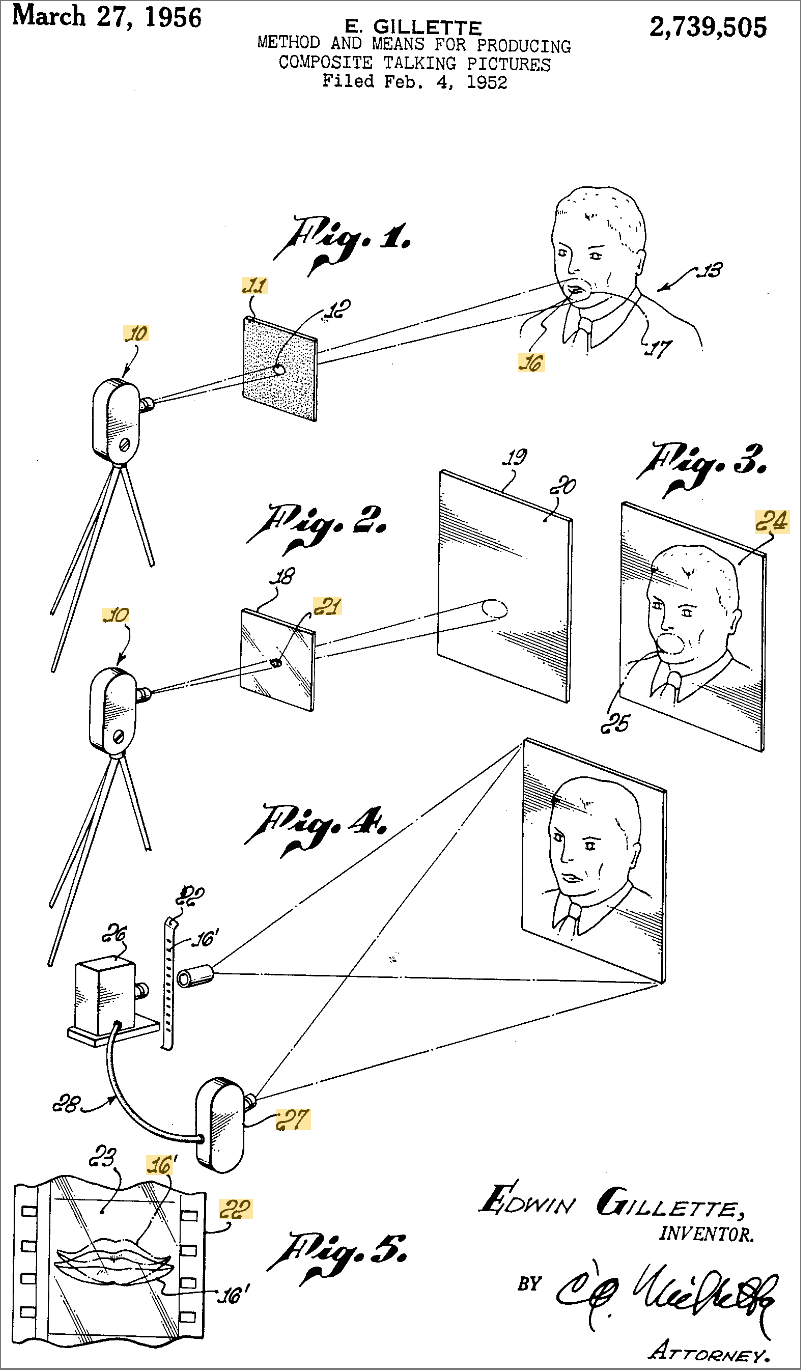

摄影师兼发明家埃德温·吉列 (Gillette E)发明了一种用于木偶动画 转描镜

Gillette E. 用于制作动画图片的装置: US2599624A[P]. 1952-06-10.

柯达 “伊斯曼色彩” (Eastmancolor)

显著简化了彩色电影的拍摄过程,使单条胶片能够获得全范围的色彩。

该技术使彩色电影的制作成本降低、操作更便捷,

从而让彩色电影取代黑白电影,成为电影界的主流格式。

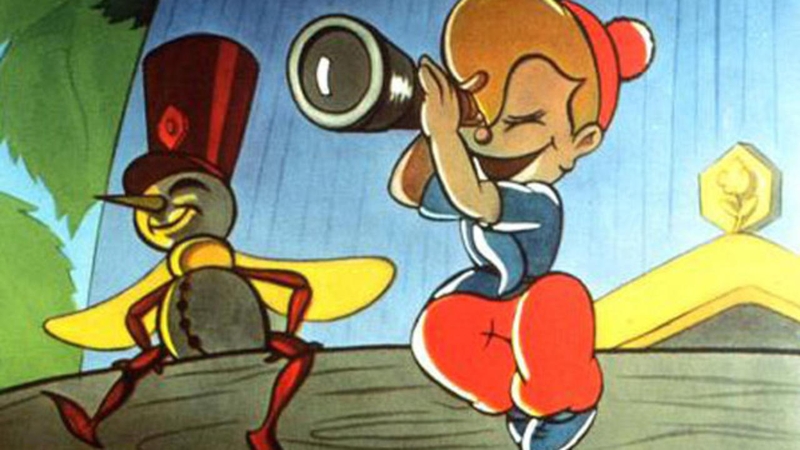

法国第一部动画长片 《约翰尼小巨人》(Johnny the Giant Killer ,1950)

导演:Jean Image;上映时间:1950-12-13。

《十字军兔》 《约翰尼小巨人》

1951:

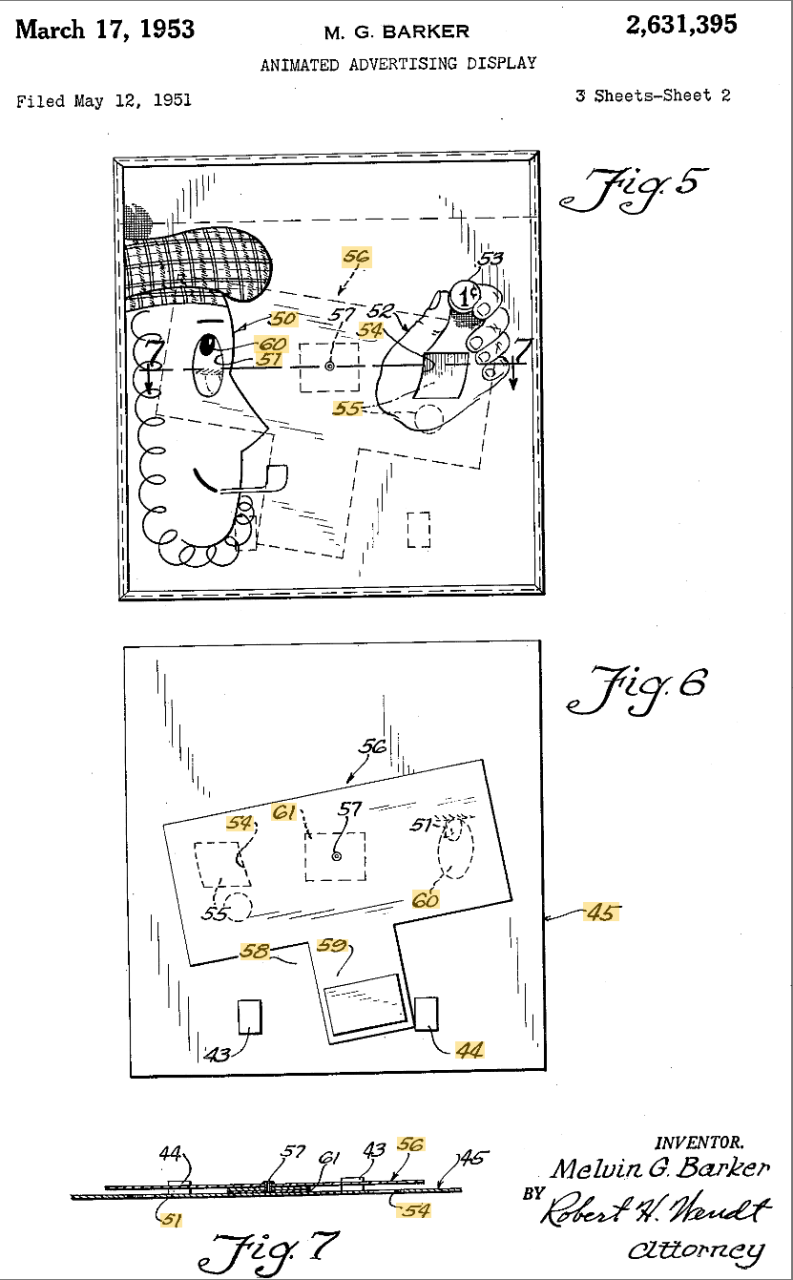

梅尔文·巴克 (Barker M).发明了一种可以安装在车辆上,利用车辆行驶时造成的晃动或摇摆展示动画的动画广告展示设备

它基本可以理解为摇摆娃娃可动书 的变体 ,由于无需发条或电力驱动,它体积很薄且成本不高,虽然只能实现简单的动画效果,但十分有趣且“随机”。

Barker M. Animated advertising display: US2631395A[P]. 1953-03-17.

尽管动画的主战场已转向电影和电视媒体,但那些在屏幕之外的动画 依然没被遗忘。

可动偶 和自动偶 技术也在不断融合改进,各种各样的“动画偶” 依然经常出现在1950年代 的专利申请文件中。它们多数成为了孩子的玩偶,或日常生活品种里的装饰,但也是影视特效 中的重要一员。

匈牙利首部彩色动画短片 《公鸡的钻石》(A kiskakas gyémánt félkrajcárja,1951)

导演:Edit Fekete,Gyula Macskássy

两位印度动画先驱古普特 (K.S Gupte)和郭克雷 (G.K Gokhle)在印度推出了广告动画

Agarwal S., Tetali P.(n.d.). The Story of Indian Animation. https://www.dsource.in/course/story-indian-animation/long-ago

1952:

第一种被广泛使用的彩色电视广播标准“NTSC制式” 面世

与1960年代相继推出的“PAL制式” “SECAM制式” “三大制式” 。

在电影票房收入普遍下降的时期,好莱坞电影界尝试通过一些“电视做不到”的方式重新吸引观众。

沉寂已久的立体电影

阿奇·奥博勒 (Arch Oboler)执导的《非洲历险记》(Bwana Devil ,1952) 第一部彩色立体电影

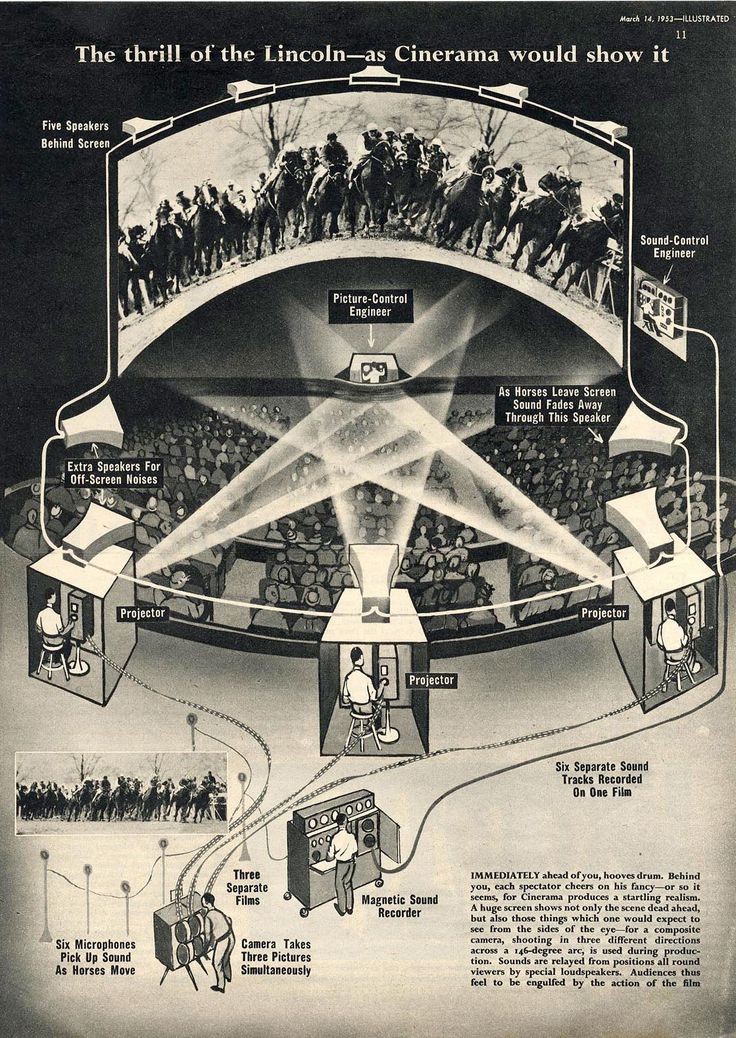

派拉蒙 推出宽银幕系统 Cinerama

《这是宽银幕电影》(This is Cinerama ,1952)

导演:Mike Todd、Michael Todd, Jr.、Walter A. Thompson等。

尽管这是一项突破性的技术,但过于昂贵的成本和繁琐的技术(需要专用的摄影机和三台完全同步的放映机),加上观众短暂的热情,很快便被放弃。

梅尔文·巴克的动画广告设备专利图 Cinerama 广告图(1953)

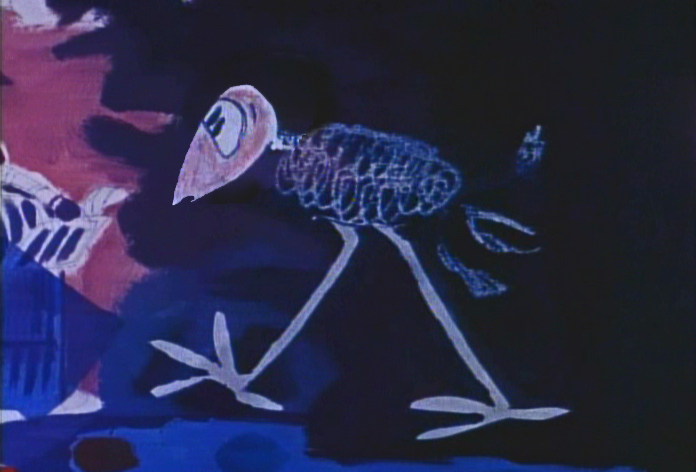

大藤信郎 执导的动画短片《鯨》(くじら,1952) 和《幽灵船》(幽霊船,1956)

制作公司:千代紙映画社

可能是世界上第一部真正的彩色剪影动画 ,第一部彩色玻璃纸动画 。大藤 对始终黑白的剪影动画

最开考虑玻璃绘 彩色赛璐珞

某日在百货商店看到商品用彩色玻璃纸 大藤 豁然开朗:“就是这个!” 既廉价,又可自由剪裁。

通过研究摸索出一套使用透明的彩色玻璃纸 和可动影偶 制作彩色剪影动画 多平面相机

此后虽收到全球参展邀请,但大藤始终独立创作 ,未借助电影工业体系。

《鯨》剧照 《幽霊船》玻璃纸原件/ 森卓也氏寄贈 《幽灵船》剧照 大藤信郎的动画拍摄台

1953:

RCA公司 推出全电子彩色电视系统 ,采用荫罩式彩色显像管 ,首次实现彩色电视的稳定传输与接收 。

美国哥伦比亚广播公司 推出了《温基·迪克和你》(Winky-Dink and You,1953-1957)

被誉为世界上首部交互电视连续剧

这是一档个面向儿童家庭娱乐的电视节目,观众可以将一张透明胶纸(配套商品)覆盖在电视上,在主持人或动画片的引导下绘画简单的图画,帮助迪克走出困境。

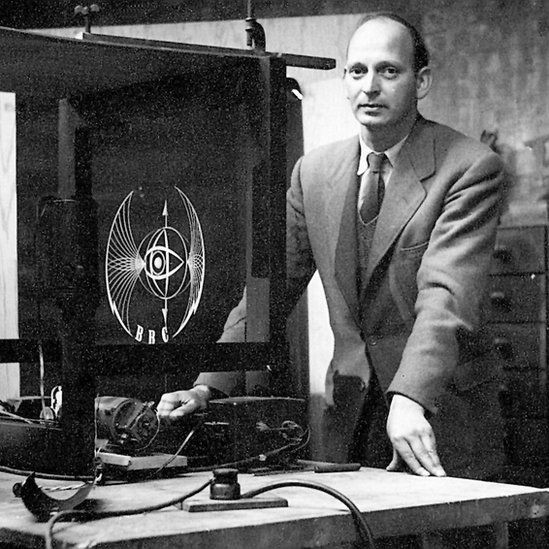

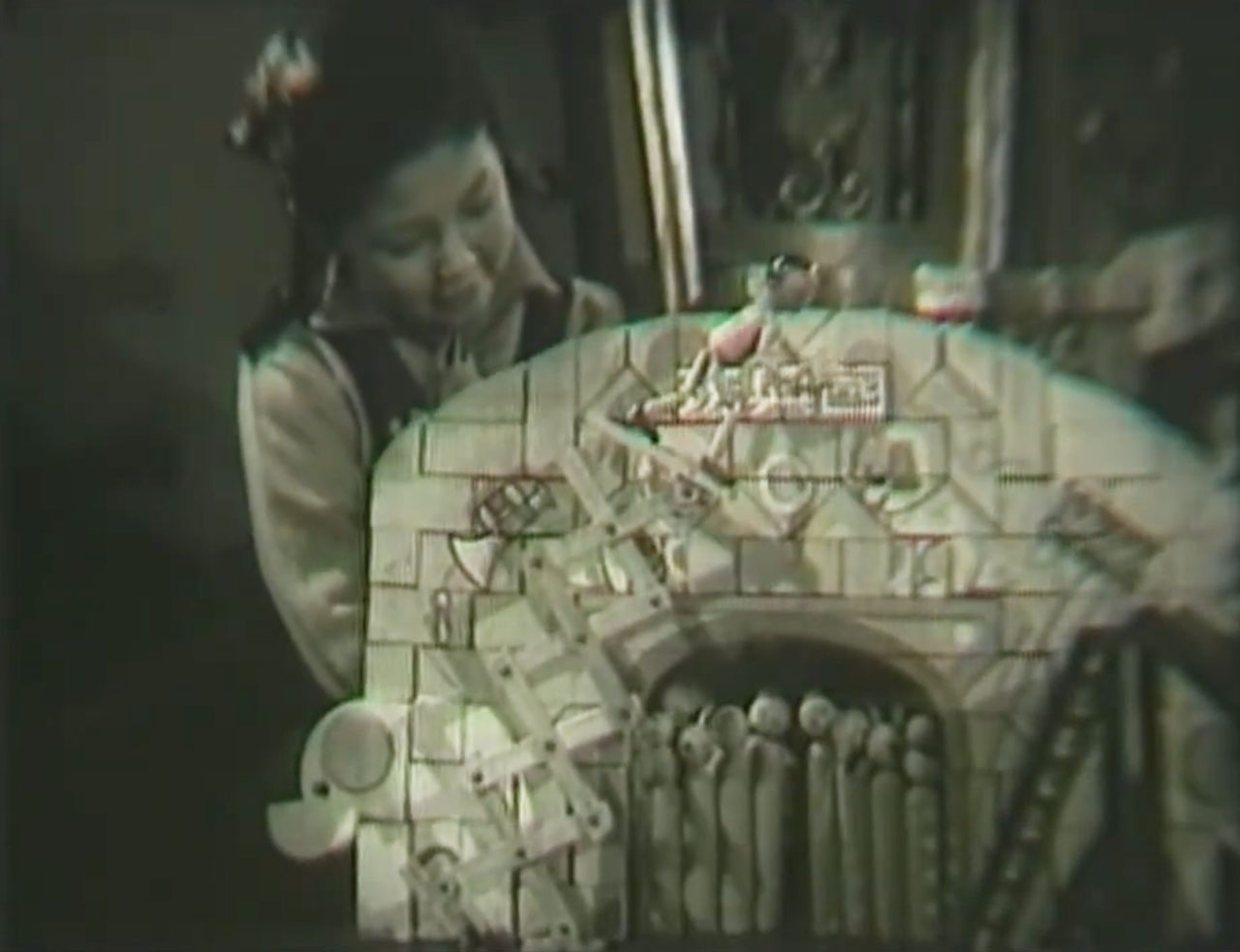

英国广播公司 推出了第一个三维运动图标动画

该符号由海报艺术家亚伯兰·盖姆斯 (Abram Games)设计,

虽然看来很像是使用3D数字动画技术 制作的,但它实际上是由模型师建造的一个可实际运作的实物三维模型 拍摄的,可惜它在完成拍摄之后便坏了。

20世纪福克斯 总裁斯皮罗斯·斯科拉斯 (Spyros P. Skouras)推出一种只使用一个变形镜头的宽银幕技术 “辛尼马镜”(CinemaScope) ,

低门槛的要求让它更容易被推广,亦标志着现代变形格式的开始

亨利·科斯特 (Henry Koster)执导的《圣袍》(The Robe,1953) 是首部使用该技术的商业电影长片。

《嘟嘟,嘘嘘,砰砰和咚咚》 (Toot, Whistle, Plunk and Boom ,1953)

导演:沃德·金博尔(Ward Kimball),查尔斯·尼科尔斯(Charles A. Nichols)

迪士尼 第一部使用“CinemaScope 宽银幕 奥斯卡最佳动画短片

美国动画大师阿特·克洛基 (Art Clokey)开始了其“自由式粘土动画 ” 创作了动画短片《甘巴西亚 》(Gumbasia,1953),

放弃了传统定格动画偶基于可动关节或内骨骼结构运动的习惯,直接使用粘土自由塑形,表现出一种全新的定格动画风格,融合偶动画 抽象动画

克洛基 随后创造了经典的粘土人动画明星“冈比”(Gumby) ,推出一系电视动画连续剧 ,其动画和IP至今仍受欢迎。

《温基·迪克和你》广告图 用于拍摄英国广播公司电视图标动画的三维模型(1953) 《嘟嘟,嘘嘘,砰砰和咚咚》剧照 《甘巴西亚 》剧照

东北电影制片厂卡通部 上海美术电影制片厂 靳夕 执导的《小小英雄》

拜伦·哈斯金 (Byron Haskin)执导的《世界大战》(The War of the Worlds,1953)

制作了大量让人尊敬的特效动画 传统特效动画技术的局限性 也越发明显。

1954:

美国全国广播公司(NBC) 彩色电视节目 ,无线电公司(RCA) 彩色电视机 ,成为第一代商用彩色显示屏

迪士尼 《海底两万里》(20,000 Leagues Under the Sea ,1954)

导演:理查德·弗莱舍(Richard Fleischer);制片人:华特·迪士尼

制作了一只长达70英尺、重达2吨、由28位木偶师操控的巨型章鱼机械动画偶

本多猪四郎 执导的电影长片《哥斯拉》 (ゴジラ,1954)

开启了一个被称为“怪兽特摄” 特效动画

由圆谷英二 担任特效导演,最初打算使用定格动画 技术,但由于明显的技术差距,该片哥斯拉的大部分镜头都是由真人演员穿着“套装”扮演 的。

上海美术电影制片厂 《小梅的梦》(1954)

导演:靳夕;制作公司:上海美术电影制片厂

中国首部“真人实拍”和“定格木偶”混合的动画片

《海底两万里》巨型章鱼动画偶 《哥斯拉》 《小梅的梦》

上海电影制片厂 桑狐 执导的真人实拍电影长片《梁祝》(1954)

中国电影先驱们凭借不懈拼劲和毅力,终于创造出第一部真正意义上的彩色电影

当时中国缺乏专业彩色胶片和摄影设备,摄制组通过苏联进口过期胶片;

依然没有足够的专业摄影灯,摄制时甚至借用了军用防空探照灯 ;

影片被周恩来总理 称为“中国的罗密欧与朱丽叶 1954年日内瓦会议 上放映,成为新中国文化外交的重要案例。

迪士尼 电视节目 《华特·迪士尼的迪士尼乐园》(Walt Disney's Disneyland,1954-1958)

意识到当时的电视媒体经济状况不足以支持他的制作标准,没有制作专门的电视动画片,而是把存档作品汇编、串联成电视剧集。

直到1962年 ,迪士尼第一个专门为电视动画节目创造的角色 “饭桶博士”

该节目后多次改名:“华特·迪士尼出品” (Walt Disney Presents,1958–1961),“华特·迪士尼奇妙的色彩世界” (Walt Disney's Wonderful World of Color,1961–1969),中略,“迪士尼的奇妙世界” (The Wonderful World of Disney,1991至今)

派拉蒙影业 35毫米 胶卷的宽银幕系统 “超视综艺体”(VistaVision)

虽然仅7年后便停止开发,但直到1970年代 依然被一些对高分辨率和宽屏有特殊需求的电影使用。

黑白传统手绘动画长片《亚马孙交响曲》(Sinfonia Amazônica,1954)

巴西首部动画长片 它几乎由阿雷利奥·拉蒂尼 (Aélio Latini)一个人耗时6年完成 。

彩色传统手绘动画长片《动物农场》(Animal Farm,1954)

导演:John Halas,Joy Batchelor

英国首部公开上映的动画长片

1950年代中期,电视的发展已经侵蚀了电影的市场,严重冲击了以往面向电影院的动画短片行业,生存压力迫使更多电影动画制片厂走向电视 。

1955:

美国动画先驱保罗·特里 (Paul H. Terry,1887-1971)以350万美元的价格(江湖传说) ,把他的动画工作室和电影资料库卖给了哥伦比亚广播公司 ,

迪士尼 、华纳兄弟 和沃尔特·兰茨 等传统动画制片厂相继尝试制作立体动画片

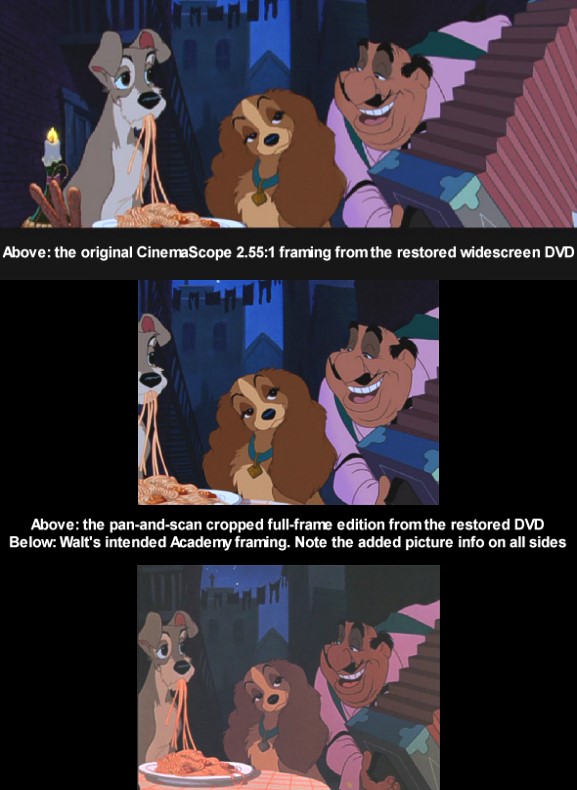

迪士尼 动画长片《小姐与流浪汉》(Lady and the Tramp ,1955)

导演:克莱德·吉诺尼米 (Clyde Geronimi)、汉密尔顿·卢斯科 (Hamilton Luske)和威尔弗雷德·杰克逊 (Wilfred Jackson)

迪士尼首部、也是全球首部采用2.55:1超宽银幕(CinemaScope)比例的动画长片 空间的扩展增加了深度,角色需要放到场景中间 ,而不再是场景的前面。

此外,由于当时并非所有的影院都能放映宽屏电影,该片也制作了传统的学院比(Academy)格式 首部拥有双屏幕格式的动画长片

为解决宽银幕适配问题,迪士尼工程师改良了动画摄影设备,确保宽幅画面在不同影院放映时不变形。

迪士尼自研的多平面摄影机

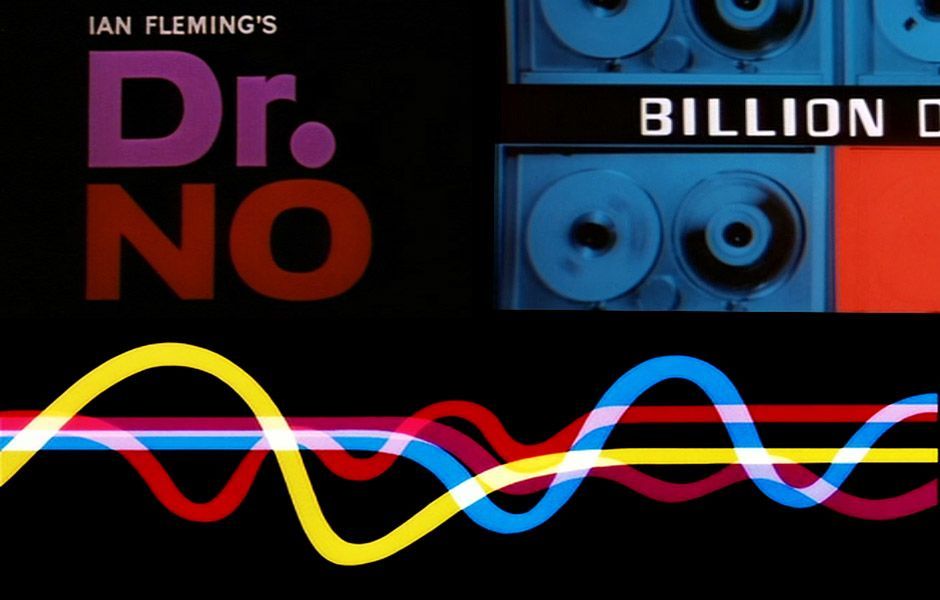

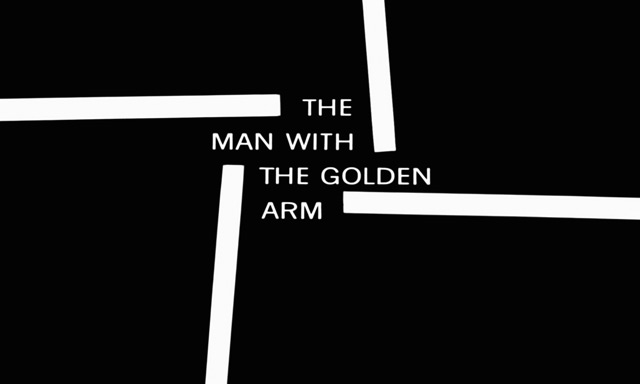

奥托·普雷明格 (Otto Preminger)执导的电影长片《金臂人》(The Man with the Golden Arm ,1955)

美国著名平面设计师索尔·巴斯 (Saul Bass)为该片制作了他的首部“标题动画 ”(也称“文字动画 ”或“落版动画 ”) 。这种以文字和图形为主的动画在20世纪后期逐渐成为一种专门的动画类型,多数用于电影、电视节目的片头或片尾。巴斯 成为标题动画 重要代表人物之一 。

上海美术电影制片厂 推出靳夕 和尤磊 执导的《神笔》(1955)

成为中国木偶动画片 第一块金漆招牌 ,也是首部在国际上获奖的中国动画片

《小姐与流浪汉》不同版本对比 《黄金手臂的人》 《神笔》 © 上海美术电影制片厂 1955

加拿大传统手绘动画《迷人的村庄》(The Enchanted Village,1955)

导演:Marcel Racicot,Réal Racicot

加拿大首部动画长片

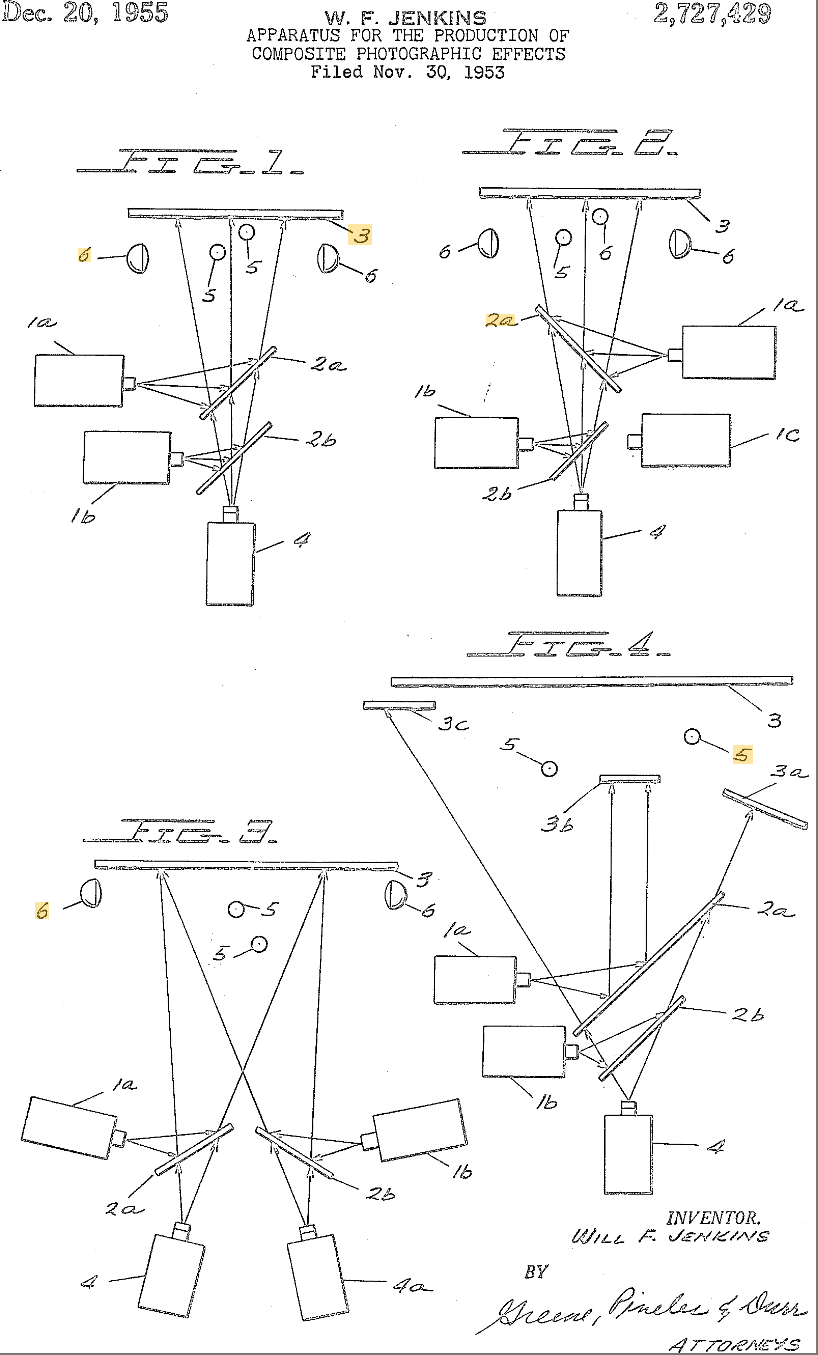

威尔·詹金斯 (Jenkins W.)获得了两个关于“前投影 ”技术 的发明专利,

已知最早相关技术的发明专利 。

Jenkins W. Apparatus for production of light effects in composite photography: US2727427[P], 1955-12-20.

Jenkins W. Apparatus for the production of composite photographic effects: US2727429[P]. 1955-12-20.

《迷人的村庄》原画 威尔·詹金斯Apparatus for production of light effects in composite photography 威尔·詹金斯Apparatus for the production of composite photographic effects

1956年

中国动画片 制作正式进入彩色时代

钱家骏 和李克弱 执导的《乌鸦为什么是黑的》(1956)

通常被介绍为中国首部彩色动画片 木偶动画片 《小小英雄》 《神笔》

特伟 和李克弱 执导的彩色动画片 《骄傲的将军》(1956)

把中国京剧元素 和传统造型艺术 都很好地引入到赛璐璐动画

弗雷德·威尔科克斯 (Fred M. Wilcox)执导的《禁忌星球》(Forbidden Planet ,1956)

带来了著名的机器人动画偶 “罗比” 罗比 后来还出演了一些电影和电视剧,也影响了后来很多类似机器人设计。

米高梅 迪士尼 怪物特效动画 片段传统动画技术 辉光效果 数字动画

迪士尼 克莱尔·威克斯 (Clair Weeks),受邀培训了印度第一家动画工作室,完全基于迪士尼动画的技术流程和动画理念。

1957年,该工作室的首部动画《菩提鹿》(The Banyan Deer ,1957)

《乌鸦为什么是黑的》剧照 《骄傲的将军》剧照 《禁忌星球》 剧照《菩提鹿》

1950年代后期 ,电视的发展已经侵蚀了电影的市场,严重冲击了以往面向电影院的动画短片行业,生存压力和新市场的诱惑促使更多人走进电视动画行业。

1957:

贝尔实验室 弗兰克·卡普拉(Frank Capra) 执导的《卓越的赫莫》(Hemo the Magnificent ,1957)

首部 专为电视 制作的 教育动画长片 使用真人实拍+传统动画 技术,讲述血液循环系统。

《贝洛普上校》(Colonel Bleep ,1957-1960)

导演:杰克·施勒(Jack Schleh)

首部 专门为电视 制作的 彩色动画连续剧

《波因秀》(Gerald McBoing-Boing Show ,1956)

导演:Osmond Evans等,最初播出只持续了3个月,次年重播挪至黄金时段。

成为第一个在 黄金时段 定期播放的动画节目

詹姆斯·惠特尼 (James Whitney)制作了一部全手工的实验动画 《燕特拉》(Yantra ,1957) ,

直接画在胶片上的动画 (print on film animation )使用大头针在卡片上打孔,再通过这些孔阵在别的卡片上作画,创造出非常复杂的图形和流畅的动画。

这位手工动画大师 后来和其弟约翰·惠特尼 合作,还将为世界带来首批电子动画设备 、计算机动画 ,以及运动图形动画(MG) 。约翰 后来成为计算机图形学先驱 詹姆斯 坚持纯手工创作。

《卓越的赫莫》 《燕特拉》

原米高梅 动画制作部门动画制片 ,威廉·汉纳 (William Hanna)和约瑟夫·巴伯拉 (Joseph Barbera)成立了首家专门制作电视动画的大型动画工作室 “汉纳-巴伯拉制作”(Hanna-Barbera Productions)。

电视动画 全动画 制作模式,基于当时电视屏幕的尺寸,他们决定进一步开发有限动画技术 特写镜头 循环动画 有限动画

上海美术电影制片厂 东北电影制片厂卡通股

中国第一家专门的动画制片厂 开启了中国动画片的第一个繁荣时代,一系列富有中国特色的动画片曾获得很多美誉。

1958:

上海美术电影制片厂 万古蟾 执导的中国首部剪纸动画片 《猪八戒吃瓜》(1958)

把中国皮影、剪纸 剪切动画 技术

角色纸偶 的关节结构 和传统皮影 类似,制作时会综合使用到剪、刻、拉毛、绘画、打孔、穿绳、粘贴 等工艺。角色动作 是先画好铅笔底稿,再对照着摆弄纸偶拍摄的。由于制作纸偶的材料太厚,拍摄时需要使用一些可多次粘贴又不会留下痕迹的定位材料,一种被称为“刮皮胶” 的医用胶被利用,但其厚度会让纸偶和背景板之间出现细微的投影,当时是无奈之举。有趣的是,数十年后 动画师却刻意利用数字动画技术模拟 这种细微的投影。

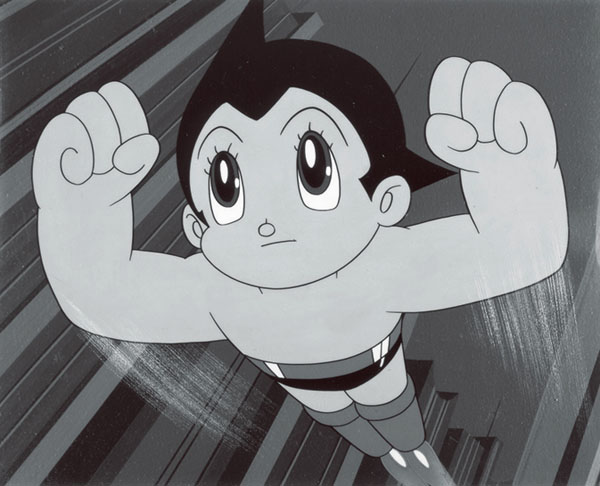

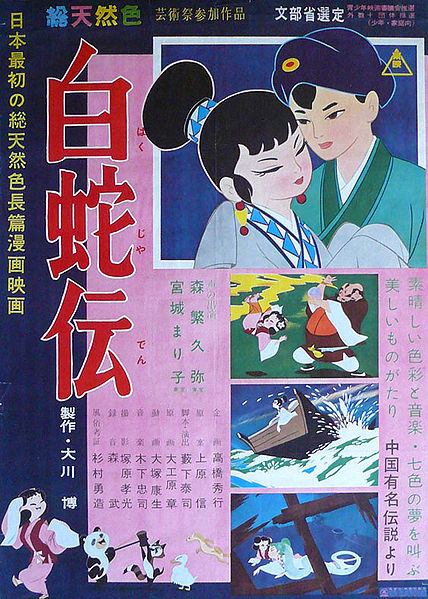

东映动画 薮下泰司 执导的动画长片 《白蛇传》(白蛇伝,1958)

日本首部彩色动画长片 使用传统赛璐璐动画 技术,3D角色模型 、真人参考片 和转描技术 均被用于辅助作画。

该片开始了日本传统动画制作中关于“第一原画”“第二原画” 和“中割” 的分工流程 。

“原画 ”在日本传统动画行业中指关键动画或关键帧,有时候也指原画师本人,

东映 第二原画 ”署名为“动画” ,大概在1980年代 被明确署名为第二原画。而“中割 ”指的是补帧 ,有趣的是,它在传统动画制作流程中通常直接被写作“动画” 。

据说该片刺激了宫崎骏 立志进入动画行业。

卡尔·齐曼 (Karel Zeman)执导的电影长片 《毁灭的发明》(Vynález zkázy,1958)

一直以来,电影特效 真人实拍+各种动画 技术,展示了一种独特的维多利亚时代线条版画风格 。

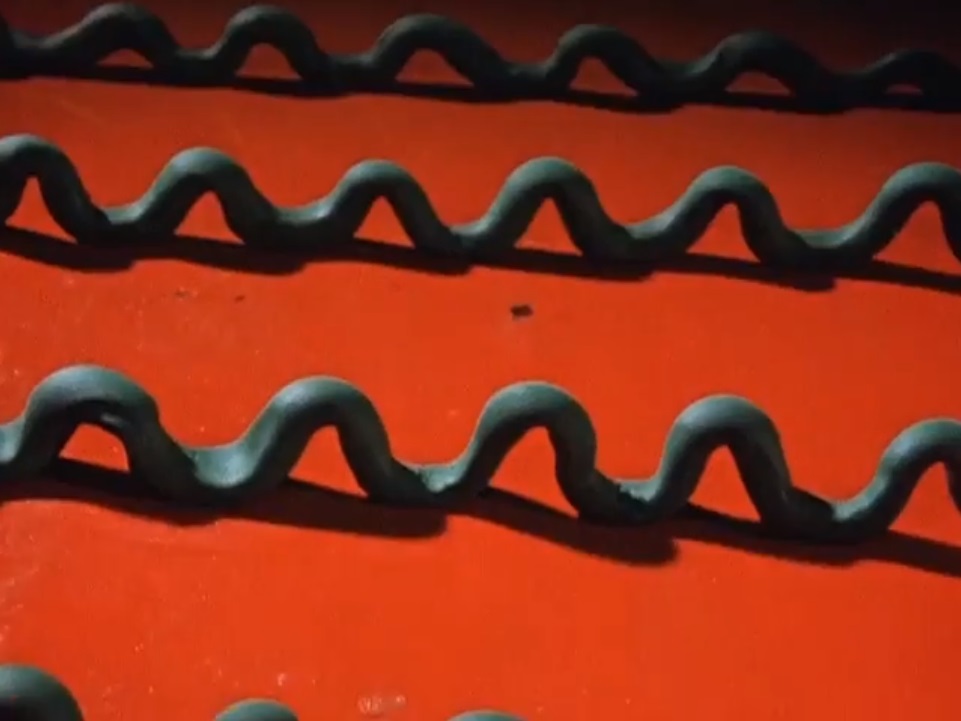

齐曼 的摄制组通过硬质橡胶油漆 在真实布景和服装上添加了雕刻式的阴影 ,演员 也被要求以更谨慎的方式表演 ,从而让所有真实的东西看起来更不真实 它可以被理解为传统电影时代的“3渲2” 或“风格化渲染” 手绘动画、剪切动画、木偶动画、微缩模型 和接景画 等各种动画技术都被巧妙地合成。

《猪八戒吃瓜》剧照 《白蛇伝》剧照 白蛇伝广告 《毁灭的发明》

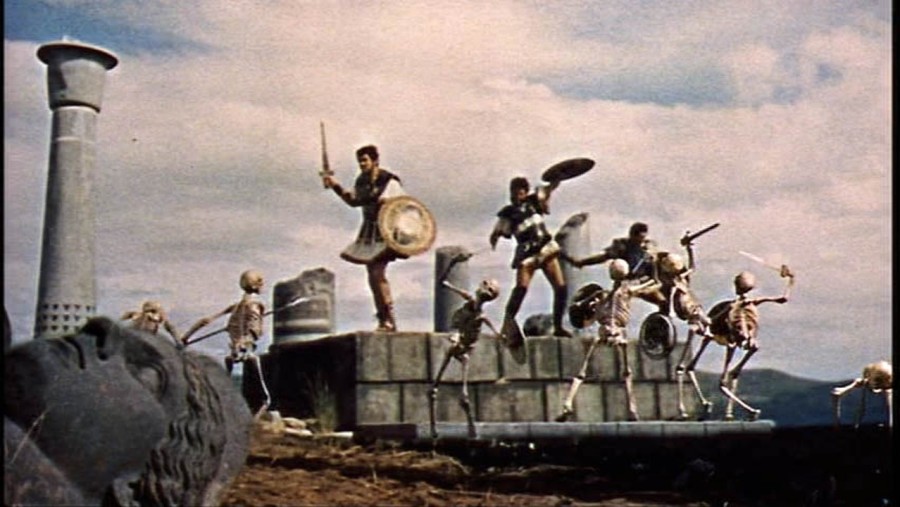

电影长片 《辛巴达七航妖岛》(The 7th Voyage of Sinbad ,1958)

导演:纳森·朱兰 (Nathan Juran);发行公司:哥伦比亚影业(Columbia Pictures);上映时间:1958年12月奥地利

雷·哈里豪森 (Ray Harryhausen)首次使用全彩定格动画技术 ,创造骷髅战士等经典形象。

1959:

迪士尼 动画长片 《睡美人》(Sleeping Beauty ,1959)

导演:克莱德·吉诺尼米 (Clyde Geronimi)等

荆棘林场景首次试用了伊沃克斯 引入的“静电复印术”(Electrophotography) 施乐相机 ,把动画师的图纸直接转移到赛璐璐上;

“静电复印术” “电子照相术” ,由切斯特·卡尔森 (Chester Carlson)发明。Carlson C. Electrophotography: US2297691[P]. 1939-4-4申请,1942-10-06获批.

最后一部使用“ 手工墨线 ” 流程的迪士尼长片 首部使用技术色彩宽屏技术“超级技术拉马70”(Super Technirama 70) 拍摄的动画长片 。迪士尼 一直坚持为所有动画制作拍摄真人表演参考版 ,但“九老”之一的米尔特·卡尔 (Milt Kahl)提出了反对意见,认为这扼杀创造性。但迪士尼最终还是拍摄了真人参考片,这一传统至今仍未改变。《睡美人》 的制作成本很高,但票房亏损,这一度影响了迪士尼 对其动画长片部门的信心

电视动画 《加高历险记》( Clutch Cargo,1959-1960)

导演:菲尔·布斯;制作公司:坎布里亚制作(Cambria Productions)

推广了坎布里亚制作(Cambria Productions) 有限动画 技术

被称为“语音同步”(Syncro-Vox ) 光学印刷系统 由摄影师 埃德温·吉列 (Edwin Gillette)发明。

Gillette E. Method and means for producing composite talking pictures: US2739505[P]. 1952申请, 1956-03-27获得.

尽管坎布里亚制作

该公司的主要员工道格·怀尔德 (Doug Wildey)和亚历克斯·托斯 (Alex Toth)后来加入了“汉纳-巴伯拉制作”(Hanna-Barbera Productions)

《睡美人》剧照 《加高历险记》 “语音同步”系统专利图

哈布雷夫妇 (John Hubley & Faith Hubley)执导的独立动画 《月光鸟》(Moonbird ,1959)

首部获得获奥斯卡最佳动画短片奖的独立动画片 这些在视觉上与迪士尼式好动画 截然不同,造型夸张、具有现代图形美学和“实验感”的动画,后来被称为“风格化动画 ”“实验动画 ”“艺术动画 ” 或“学院派动画 ” ,并创造了一系列与“流水线”动画 不一样的、有趣或特别的动画技术 ,但它们多数难以量产,暂时局限于动画短片 领域。

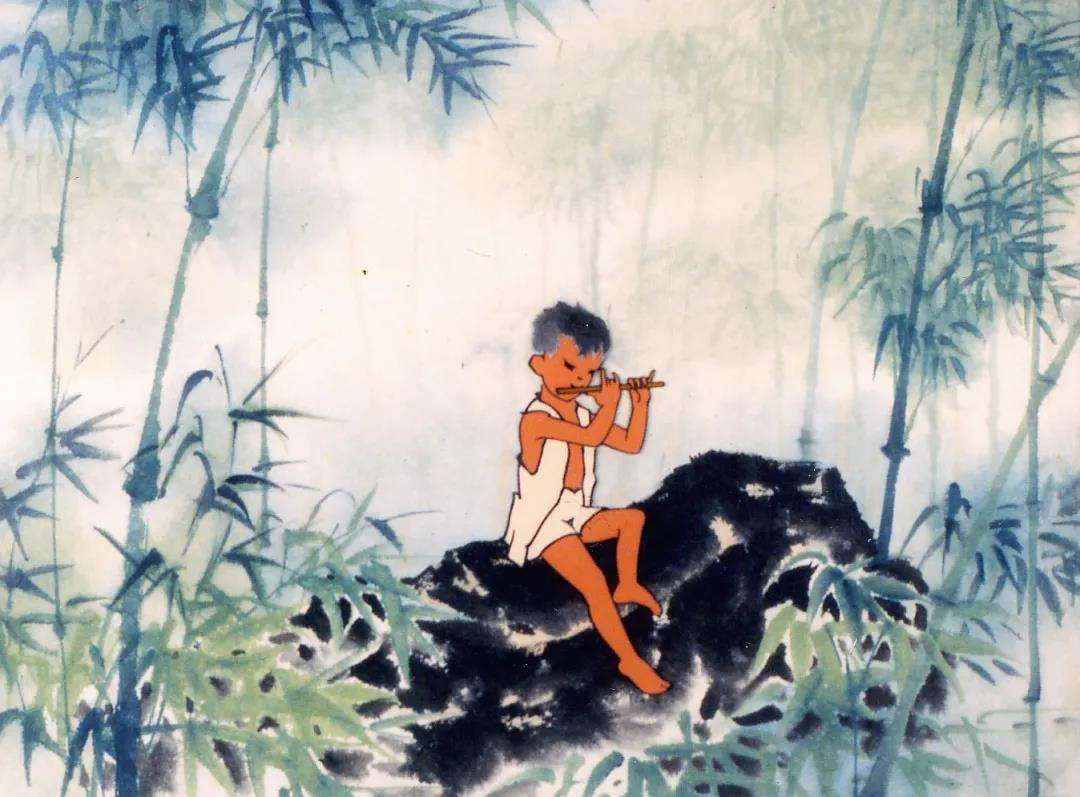

上海美术电影制片厂 钱家骏 执导的《一幅僮锦》(1959)

中国首部彩色动画长片 基本上还是一部典型的传统赛璐璐手绘动画 ,但背景引入了中国水墨画 的构图美学和绘画技巧。

有史以来播出剧集最多的德国电视动画连续剧 《小睡魔》(Sandmänchen ,1959至今)

创作者:Gerhard Behrendt、Hans C. Andersen和E.T.A. Hoffmann。

这部已超2万集的木偶动画至今仍在播出,并在20世纪末 开始引入数字动画技术 。

最初有东德和西德电视台两个版本,德国统一后,西德版在1991年停产,东德版继续制作。

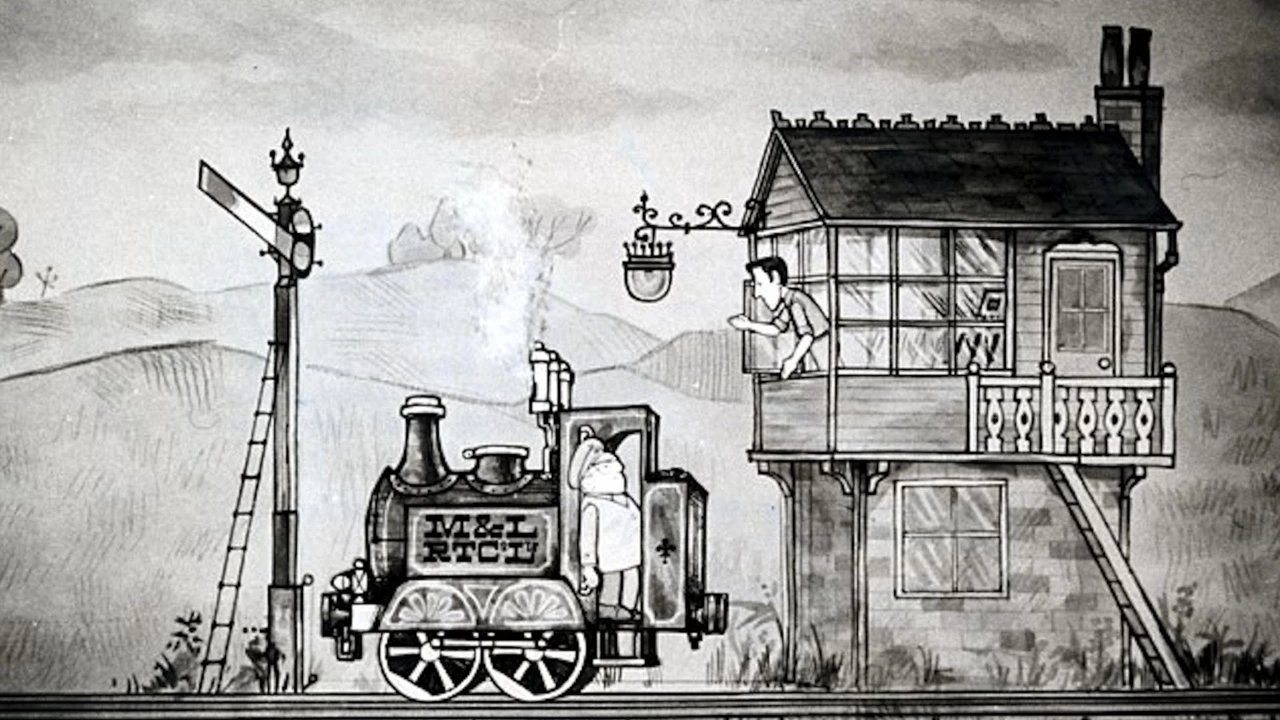

英国电视动画《汽轮机伊沃》(Ivor the Engine ,1959)

由英国的奥利弗·波斯特盖特 (Oliver Postgate)和彼得·菲林 (Peter Firmin)的小电影(Smallfilms)

使用剪纸动画 水彩颜料 画在卡纸上,再剪出来逐帧拍摄,以表现水彩画

原版为黑白电视制作,使用16mm胶片 进行拍摄,画质颗粒感明显,但保留了手绘动画的细腻笔触。1970年代 为BBC 重制了彩色版 (1975 –1977年间播出)。

《月光鸟》剧照 一幅僮锦 《汽轮机伊沃》剧照 Ivor the Engine animation, 1959