皮影戏,

可能是人类最早在“屏幕”上看到的“会动的画”。

关于皮影戏的起源,是一个难以考证的问题,它在多个古老的文化中都有记录,但基本集中在亚洲。

需要说明的是,皮影偶因符合可动关节、可被操控、可用于角色扮演表演等特征,也被归类为可动木偶的一种。

中国皮影戏历史悠久,还有影子戏、灯影戏、活灯影、阳窗纸影、沙窗影、驴皮影、牛皮影、皮猴戏、皮腔影、老皮影、皮囝囝、道情影、福影、蒲团影、老腔影、流口影等不同种类的称呼。

手影戏和人影戏的原理相似,都是由真人直接操作,实时“投影”的动画,只是操作对象从人造可动偶变成自己的身体。前者利用双手和借助一些简单道具模拟各种事物,在任何有合适光源和较平坦投影区域的地方都可以表演,后者多指真人演员在灯幕后表演真人影戏,轮廓化后的影像为观众提供了更大的想象空间,也更便于使用一些“戏法”。

前3世纪:

| 印度皮影戏起源传说:

- 印度的“索鲁波玛拉塔”(Tholu bommalata)皮影相传可追溯至前3世纪,但未有确凿证据,恐难以考证。

-

Osnes B. (2001). Acting: An International Encyclopedia. ABC-CLIO, 335.

- 内容多数为宗教故事,但不同地区所使用的材料有所不同,半透明的皮质皮影是安得拉邦(Andhra pradesh)和泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)的典型,而不透明皮影是喀拉拉邦(Kerala)和奥里萨邦(Orissa)的典型。

-

Blackburn S. (2003). South Asian Folklore: An Encyclopedia: Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. Taylor & Francis. 543–544.

前2世纪:

| 中国皮影戏汉代起源说:

- 东汉史学家班固(32-92)主持编纂的《汉书·外戚传》记载:“上(汉武帝,前156—前87)思念李夫人不已,方士齐人少翁言能致其神。乃夜张灯烛,设帷帐,陈酒肉,而令上居他帐,遥望见好女如李夫人之貌,还幄坐而步”。

- 《汉书·外戚传》属《汉书》主体部分,班固于汉章帝建初七年(82年)完成。

- 宋代高承的《事物纪原》直接指出“言影戏之源,出于汉武帝李夫人之亡”。

1世纪:

| 印度尼西亚“哇扬皮影”。

- 相传可追溯至1世纪,更可信记录来自8世纪,其皮影造型和使用材料都具有明显的当地特色。

-

Bonnefoy Y. (1993). Asian Mythologies. University of Chicago Press. 162.

7世纪:

| 中国皮影戏唐代起源说:

- 有说法认为影戏起源于唐代(618-907)佛教活动。

- 孙楷第指出佛教俗讲有配图像,初为平面,后改纸人、皮人,以线牵引,成为影戏。此外民间亦有许多关于影戏源于佛教的传说。

-

孙楷第. 傀儡戏考原[M].上海: 上杂出版社,1952:62-64.

-

- 康保成认为剪纸和皮影是源于巫术的一对兄弟,影戏在佛教的催化下,到中唐时期成熟为一种艺术,并举例《太平广记》《灯影》《两头纤纤》等唐宋文学作品作证。

-

康保成. 中国皮影戏的渊源与地域文化研究[M]. 郑州:大象出版社,2011:2-3.

-

- 元稹(779-831)《灯影》:“洛阳昼夜无车马,漫挂红纱满树头。见说平时灯影里,玄宗潜伴太真游。”

- 王建(唐代)《两头纤纤》:“两头纤纤八字眉,半白半黑灯影帷。膈膈膊膊晓禽飞,磊磊落落秋果垂。”

- 段成式(803-863)《酉阳杂俎》(约854):“灯影戏,剪纸为人,施机关,影动如生。”

- 李昉、扈蒙、李穆等《太平广记》(978):“晓傍柳阴骑竹马,夜隈灯影弄先生。”

12世纪:

| 中国手影戏:

- 南宋僧人释惠明(生卒不详,主要活跃于12世纪中后期-13世纪初)曾经创作了一首名为《手影戏》的诗:“三尺生绡作戏台,全凭十指逞诙谐。有时明月灯窗下,一笑还从掌握来。”

13世纪:

| 中国皮影戏在宋代出现明确记录。

- 南宋耐得翁(生卒不详,主要活跃于13世纪初)所著的《都城纪胜·瓦舍众艺伎》(1235)记载:“影戏,凡影戏乃京师人初以素纸雕镞,后用彩色装皮为之,其话本与讲史书者颇同。”

-

魏力群、薛海平等学者指出,北宋都城是我国皮影戏最早的繁盛之地,也是后来各地皮影戏的发端之地。魏力群.(1998). 中国民间皮影造型考略. 河北师范大学学报(哲学社会科学版), (03):120-125.

-

薛海萍.(2008). 浅谈皮影戏发展渊源与新途径传承. 重庆科技学院学报(社会科学版), (11):169-170.

| 《都城纪胜·瓦舍众艺伎》(1235)亦明确提及“手影戏”,

- 被归类为“杂手艺”中的一种。

| 宋末元初周密(1232-1298)的《武林旧事》(1286-1291年间)提及“大影戏”被认为是真人影戏的最早记录,

- 但也有学者认为描述的是大型皮影戏。

14世纪:

| 地处亚欧交界的土耳其,大概在14世纪也出现了皮影表演。

17世纪:

| 17世纪末,相传有几位意大利表演者在德国、法国和英国演出过皮影戏,但无实证。

18世纪:

| 1770年代,法国艺人弗朗索瓦·塞拉芬(François Dominique Séraphin)可能是最早将皮影戏引入法国的人。

- 他在凡尔赛创建了一个皮影剧院,很快便大受欢迎并进入宫廷。

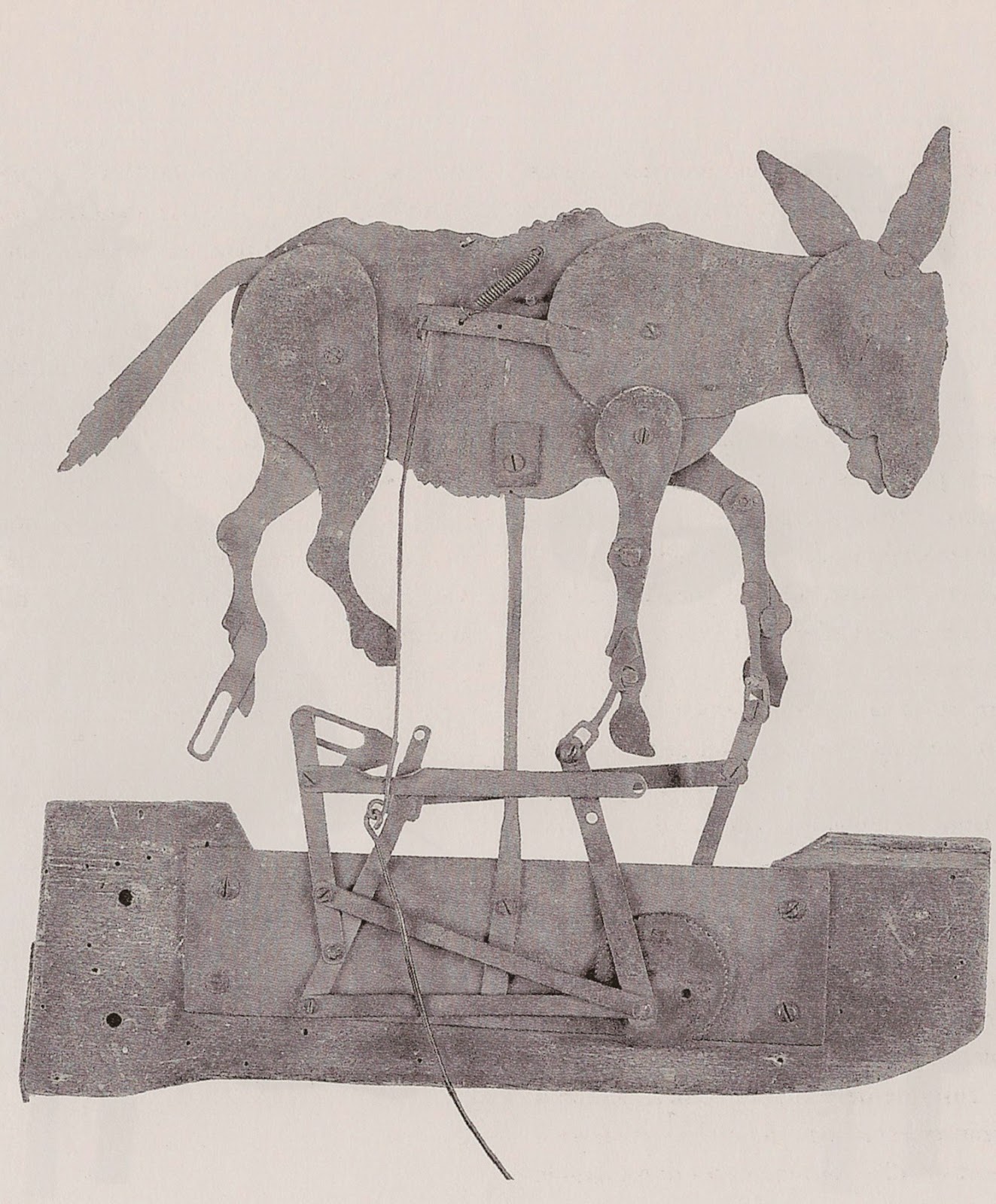

- 虽然他把自己的表演称为“中国皮影戏”,但他没有使用中国皮影的长杆操控方式,而是引入机械装置来让皮影进行“半自动”表演。为隐藏机械结构,皮影道具改用不透明材料制作,观众会从“屏幕”中看到类似于后来被称为“剪影动画”的效果。

-

Louis. L. D. N. (1896). Les pupazzi noirs, ombres animées [de] Lemercier de Neuville. Paris: C. Mendel, 23.

- 塞拉芬的“机械皮影”技术,在后来出现的“机械剧院”“幻影秀”和“木偶幻灯片”中都有使用。

19世纪:

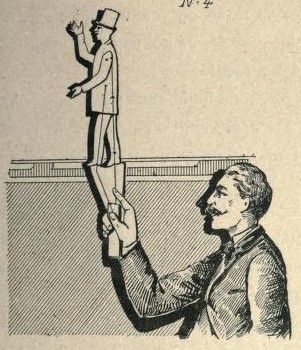

| 手影戏和人影戏在欧洲成为一种流行娱乐。

- 法国魔术师、演员费利西安·特雷维(Félicien Trewey,1848-1920)是当时手影戏表演的代表人物。

- 他还参演了好友路易斯·卢米埃尔(Louis Lumière,1864-1948)执导的多部电影,包括《变幻的帽子》(Chapeaux a Transformation,1896)、《摄影师》(The Photographe,1895)、《街头舞女》(Danseuses des rues,1896)和《纸牌》(Partie de cartes,1895)。

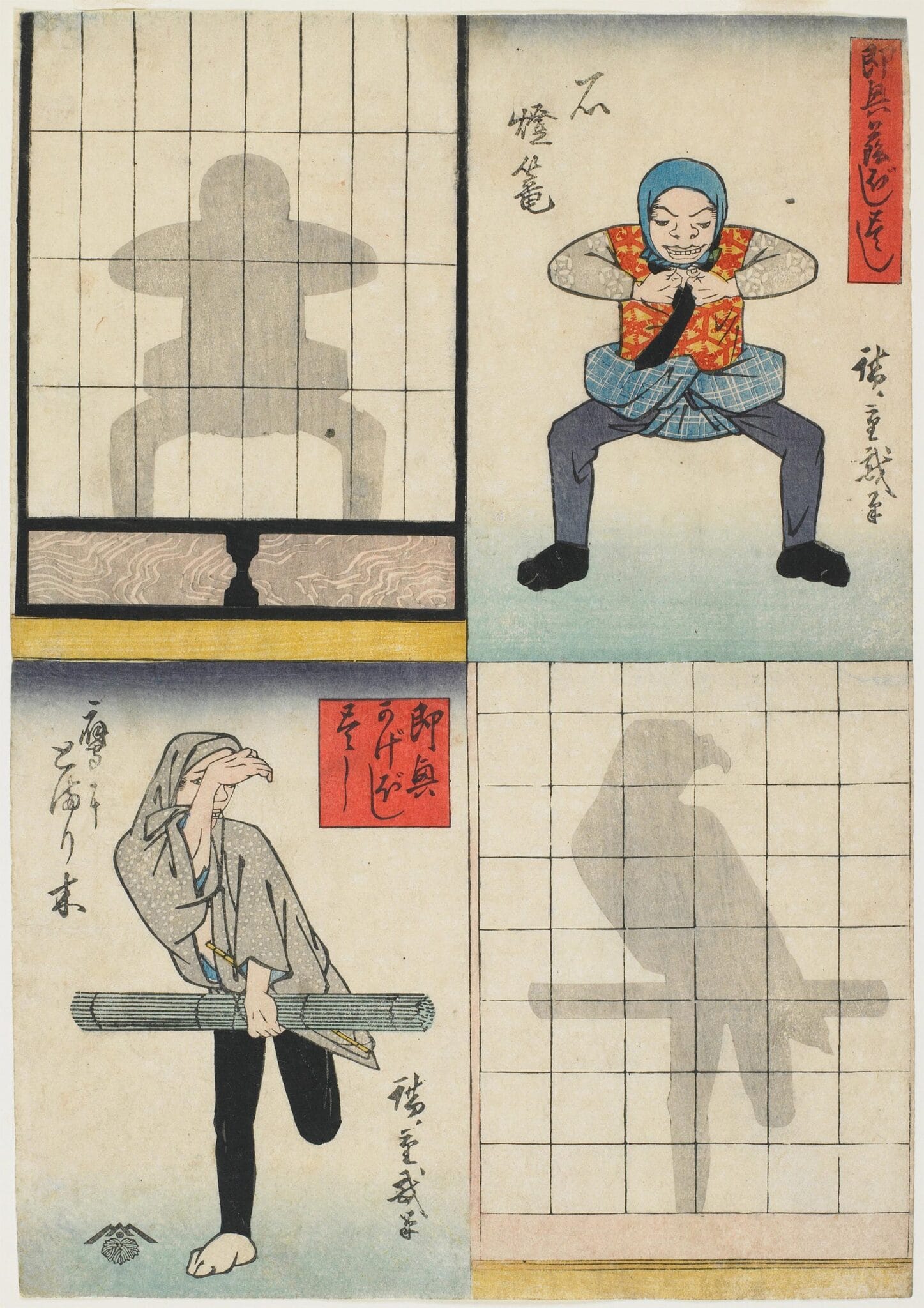

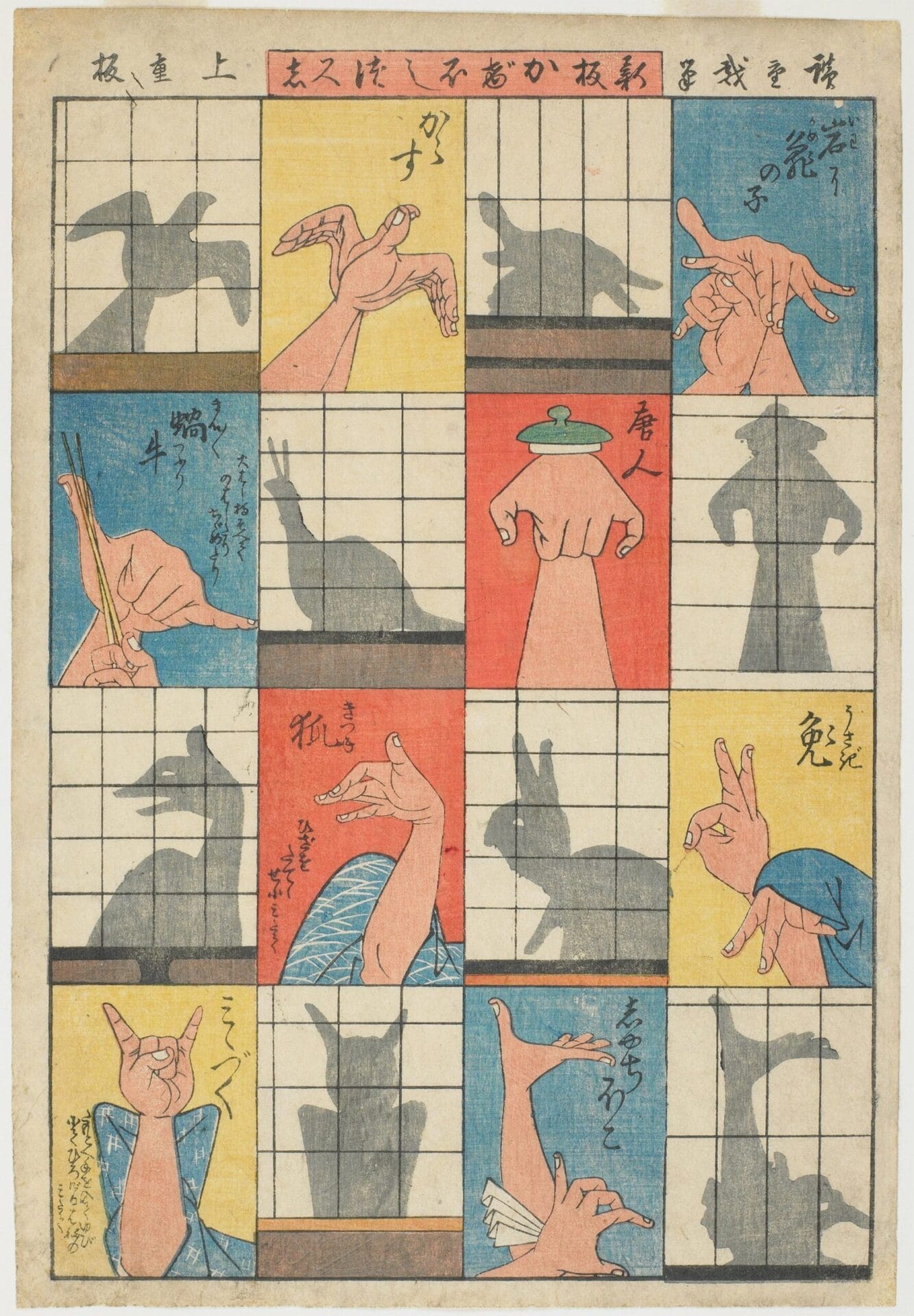

| 1842年,日本浮世绘艺术家歌川広重(1797-1858)发表过一些关于手影戏和人影戏的画作。

- 至少说明这类表演在19世纪已在日本流行。

| 1859年,亨利·伯西尔(Henry Bursill,生卒不详)出版了一本关于手影戏的图书《手影》(Hand Shadows)。

- 收录了10余种手影动物造型(如鹅、鹿、兔子、大象等),通过插画展示如何利用灯光投射出动态效果。

-

是已知最早的,关于手影艺术系统性记录的图文资料。

- 它在很大程度上推广了手影艺术,使手影戏在维多利亚时代成为一种普遍的家庭娱乐。

-

Henry Bursill (1859). Hand shadows to be thrown upon the wall. London: Griffith and Farran, 1859. [ebook] https://www.gutenberg.org/files/12962/12962-h/12962-h.htm

| 1880年代:亨利·里维埃(Henri Rivière)开始在巴黎著名的黑猫夜总会表演皮影戏。

- 他搭建了一种三层式的皮影舞台,皮影由玻璃板支撑,使不同距离的皮影呈现从黑到灰的渐变,配合大小比例上的变化,创造了一种景深透视的错觉,后陆续开发出更复杂的颜色、声音和运动效果。

-

Appignanesi, L. (1975). Cabaret (1984 ver.). NY: Grove Press, 21-24.

- 然而,随着电影的发展,皮影戏在整个欧洲都逐渐被取代了。👻

| 1885:路易·弗伊耶(Louis Figuier)在《人类种群》(Human races,1885)发表了一幅描绘中国清代皮影戏艺人在街头表演的插图。

- 一位皮影师头顶便携式皮影剧场,在一个较小的屏幕中表演,这是如今少见的形式。

-

Science Photo Livrary. (2021). Shadow theatre in China, 1880s. https://www.sciencephoto.com/media/1054725/view

| 首都博物馆藏有一幅描绘清代皮影戏表演场景的画作。

- 这幅画作没有署名,从艺术风格和内容看,应属于清代宫廷绘画,这类绘画的“纪实”特点使其所描绘场景的写实性较高。

20世纪:

| 20世纪初,与皮影戏命途相近,手影戏和人影戏也被电影挤出了大众视野。

| 20世纪末:手影戏又重新兴起,配合口技、相声、脱口秀或配乐等一起表演。

- 一种结合手影戏、皮影戏、各种纸偶和立体木偶的“影偶戏”如今也活跃于艺术舞台。

皮影戏一直被认为与动画近缘,虽然在我看来它根本就是一种动画。它们都是一种通过拟动而拟生的技术,只是后者可以表现更复杂的内容;皮影戏艺人和动画师在幕后的需要进行的工作几乎如出一辙,只是前者需要现场表演,后者可以通过录制、编辑,然后重复播放;都擅长表现奇幻内容,也可用于讲述时事。而认为皮影不是动画的人,无非是认为皮影是实际上的移动,而不是基于序列图的幻动,但幻动真的是动画的核心吗?