本文于 2025-05-18 00:30 更新,本站内容基于《屏幕背后——那些被遗忘的动画技术发展史》一书制作,目前已出版部分的文字内容已搬运完毕,正在进行因版面限制未收录内容的增补,期间内容更新日期比较频繁,请通过导航的专题导航进入,避免迷路~

Strings and Spirits: The Mechanical Arts of Ancient Puppets

2-15世纪,更多有确信的证据的可动偶、自动偶陆续登场。其中一部分负责表演,另外一部分负责工作。

2世纪

- 东汉科学家张衡(78-139)的机械发明也体现了一些偶拟生的意图

- 地动仪(132),设备周边由8条金龙和8只蟾蜍装饰,在受到震动影响时将激活相关机构,使金龙“吐珠”落入蟾蜍口中。

- 张衡也被认为发明了可能具有仿生结构的“独飞木雕”。

- 《后汉书·张衡列传》:“木雕犹能独飞”“假以羽翮,腹中施机,能飞数里”

- 《太平御览》引《文士传》称其“三轮可使自转”,暗示三组动力装置协同工作

- 1985年安徽亳州曹操宗族墓出土的鎏金铜螺旋桨,基于时空联系推测,张衡可能利用螺旋桨旋转产生推力。

- “记里鼓车”(也称大章车或记里车)是中国古代帝王出行必备的仪车之一,相传亦由东汉的张衡发明。

- 约3世纪后期,晋惠帝太傅崔豹撰写的《古今注》提供了已知最早关于记里鼓车上负责击鼓记里小木人文献资料:“车上为二层,皆有木人,行一里,下层击鼓;行十里,上层击镯。”

- 三国时期,诸葛亮(181-234)发明的“木牛流马”一直被相信是一种可以运输的、可能模拟了牛、马外形的工具,但没有留下任何图样资料,仅能从有限记载中得知木牛和流马是两款不同的自动偶。

- 曹魏发明家马均(约3世纪中叶),被认为制造了一台指南车,上面有一个可能是利用轮差保持方向的指路小木人,以及其著名的“水转百戏图”,利用水力驱动木偶表演乐舞。

5世纪

- 《南齐书·祖冲之传》记载南北朝时期机械大师祖冲之(429-500)也造出过木牛流马。

7世纪

- 唐朝张骛(7-8世纪)的《朝野佥载》有一些关于自动偶的记载,涵盖私人服务、公开表演和生产辅助3个方面。

- 有说洛州殷文亮“性巧好酒,刻木为人,衣以缯彩,酌酒行觞,皆有次第,又作妓女,唱歌吹笙,皆能应节” 。

- 又说杭州大匠杨务廉制作了“手执一碗,自能行乞”的机器人,“碗中钱满,关键忽发,自然作声云布施,市人竞观,欲其作声,施者日盈数千矣” 。这可能是第一个通过戏剧表演赚钱的自动偶。如今,类似功能的自动偶在印度一些集会上还可看到,但无法确定两者之间有否关联。

- 再说柳州史王据,研制过一个可“沉于水中,取鱼引首而出”的机器人,它可能类似于现在的诱捕笼,通过鱼咬诱饵触发后续机制,是一款用于生产辅助的自动偶。

8世纪

- 相传阿拉伯帝国阿拔斯王朝哈里发马蒙(al-Ma’mun,786-833)和穆克塔迪尔一世(al-Muqtadir,895-932)的宫殿中各有一棵金银树,树枝上有会唱歌的机械小鸟。

- Strange,g.le. (1922). Baghdad During The Abbasid Caliphate,ed.2, 256.

- 马蒙在位期间推动“百年翻译运动”,建立“智慧宫”(Bayt al-Hikma),系统翻译古希腊、波斯、印度典籍,奠定伊斯兰黄金时代的学术基础。

- 据克雷莫纳主教刘特普兰(Liutprand,949)描述,他在拜占庭皇帝狄奥斐卢斯(Theophilos)的宫殿看到一种机械狮子,用尾巴敲打地面,张开嘴,舌头颤抖地咆哮;也有一棵镀金青铜树,树枝上满是会鸣叫的青铜鸟。

- Linda S. (1998). Heaven on Earth: Art and the Church in Byzantium. Pittsburgh: Penn State Press,30.

9世纪

- 有趣的是,唐末段安节的《乐府杂录·傀儡子》(约894年)又提及了关于汉高祖平城之战传说,解困的美女明确描述为“木偶人”,且指明“后乐家翻为戏”。虽然这段记载尚不能作为陈平利用过自动偶的证据,但它确实证明了木偶戏在唐代已经流行。

10世纪

- 木偶戏在宋代(960-1279)仍称“傀儡戏”,南宋耐得翁的《都城纪胜·瓦舍众伎》(1235)介绍了当时主要木偶类型:

- “悬丝傀儡”是一种提线木偶,自汉唐有之;

- “杖头傀儡”依靠木杖支撑和操控;

- “水傀儡”也被称为水饰,在水上表演,会使用到机关,同时也由人手操纵;

- “肉傀儡”仅“以小儿后生辈为之”为描述,可能是指由小孩直接扮演傀儡。

- 中国木偶戏可能于宋代传往邻近地区:

- 韩国木偶戏可追溯至约10世纪,从词源上看与傀儡有关;

- 越南水木偶戏可追溯至11世纪越南北部;

- 日本木偶戏可追溯至12世纪,当时其木偶表演者也称“傀儡师”。

- 张思训(947-1017)发明的“太平浑仪”(980年制成)安装了报时木偶。太平浑仪也被誉为世界第一台自动天象仪。

- 《宋史·天文志》(1346)记载:“又以木为十二神,各直一时,至其时则自执辰牌,循环而出”。

11世纪

- 帕拉玛拉国王博亚(Bhoja)在其关于古典印度建筑的著作《人类住宅建筑师》(Samarangana Sutradhara,约11世纪)中讲述了一些机械蜜蜂、机械鸟、人形喷泉、可执行简单工作或表演的人偶等自动机。

- 1027年,北宋卢道隆(生卒不详)奉命制作的“记里鼓车”也包括了记里小木人。

- 元代史官脱脱等编撰的《宋史·舆服志》(1346)记载:“其中平轮转一周,车行一里,下一层木人击鼓;上平轮转一周,车行十里,上一层木人击镯”。

- 北宋著名科学家、政治家苏颂(1020-1101)发明的世界上第一座天文钟“水运仪象台”(1086-1092),在5层报时平台上安装了162个报时木偶。

- 苏颂《新仪象法要》(约1094-1096)

- 李约瑟(Joseph Needham,1900-1995)评价其控制仪象台运转的擒纵系统是现代机械钟表的先驱,早于欧洲百年。

- 李约瑟《中国科学技术史》(Science and Civilisation in China)第四、五卷

- 李约瑟《中国的天文钟》(Chinese Astronomical Clocks)

12世纪

- 宋代画家苏汉臣(1094-1172)的《侲童傀儡图》,以及另一幅宋代佚名的《婴戏图》,为我们提供了两个宋代儿童玩傀儡戏的场景。

- 日本木偶戏可追溯至12世纪,当时其木偶表演者也称“傀儡师”,以挂在脖子上的盒子为舞台,一边讲故事(或唱歌)一边操纵木偶。

13世纪

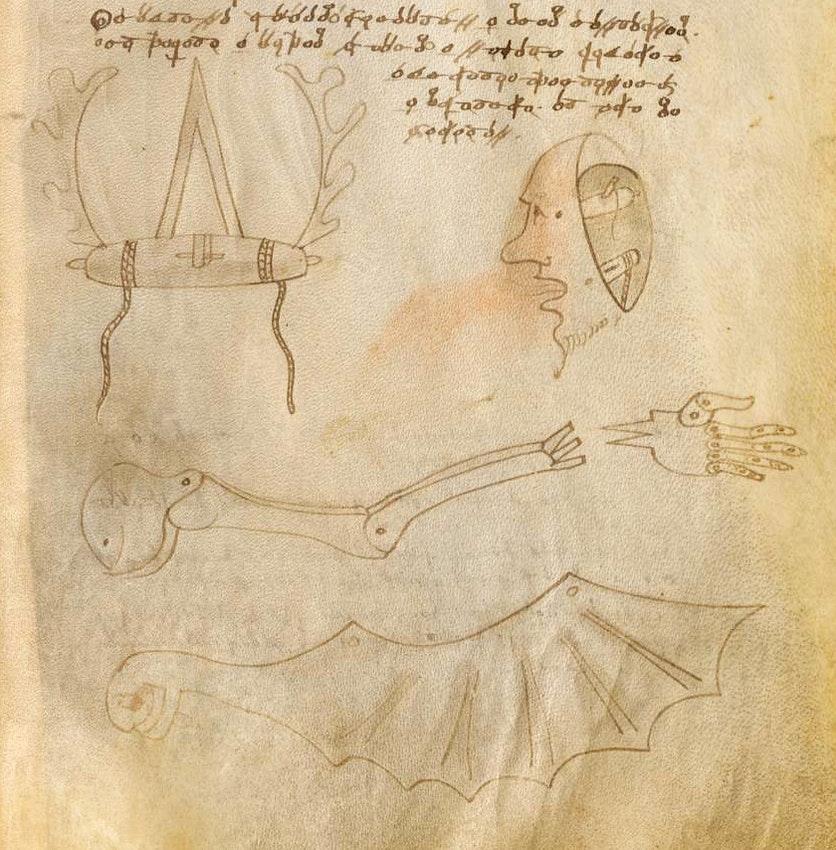

- 阿拉伯博学家、发明家,被誉为“现代工程之父”的伊斯梅尔·阿尔-加扎利(Ismail Al-Jazari,约1136-约1206)在其《精巧机械装置的知识之书》(Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices,约)中描述了多台包含人形偶或动物偶的自动机,大部分都兼具戏剧性表演功能,且对其机械结构有较清楚的描绘。该书被翻译为德、英等多国文字,其设计原理启发了后世机械工程与机器人技术发展。

- 现存最早的抄本可追溯至14世纪,其中包含插图。

- 元代科学家郭守敬(1231-1316)制作了一台著名的漏水计时器“大明殿灯漏”(1276),并安装于元大都大明殿,其中包括通过多级漏壶调节水流速度,驱动齿轮与凸轮机构,实现复杂动作的木制自动偶进行报时表演。

- 第二层:东南西北四方位布置龙、虎、鸟、龟四兽木雕,每刻(15分钟)跳跃鸣铙报刻。

- 第三层:外环刻百刻(古代将一昼夜分为100刻),内环排列十二时辰木人,执时辰牌报时;另有木人手指刻数,精确指示时间。

- 底层:四角设钟、鼓、钲、铙四种乐器木人,按刻数鸣响(一刻钟、二刻鼓、三刻钲、四刻铙),初正时辰亦鸣乐报时。

- 可惜原物已失传

- 阿图瓦伯爵罗伯特二世(Robert II,约13世纪中-1302)在赫斯丁建造了以自动偶闻名的公园,后来被英国士兵摧毁。

14世纪

- 元代史官脱脱等编撰的从(1346)详细记载了“指南车”和“记里鼓车”的构造。明确提及指南小木人和记里小木人。

- 指南车:“上有仙人,车虽转而手常南指。”

- 记里鼓车:“行一里,则上层木人击鼓,十里,则次层木人击镯。”

- 14世纪中,欧洲的大型时钟也开始出现自动偶表演,法国斯特拉斯堡天文钟(三王钟)可能是最早的案例,整高约18米,最初包括一组表演的三位国王向圣母和基督鞠躬的自动偶装置,和一只可以拍打翅膀、张嘴鸣叫的公鸡自动偶,它成为现存最古老的机械自动偶。

- 三王钟在16世纪末被拆除,现存版本建于19世纪,同样也包含自动偶表演。

- 元末明初书法家詹希元(生卒不详,活跃于洪武年间,1368-1398)的“五轮沙漏”上也包括两个报时小木人,一个可击鼓,另一可鸣钲,其具体结构无图样资料,但可推测该设备至少利用了沙漏作动力,通过多组齿轮和杠杆等机械结构驱动时刻盘和小木人运动,在当时来说十分复杂。

- 动力方面首次以沙代水,突破季节限制,解决水漏冬季冻结问题。

- 随着真人宗教剧的禁止,圣经木偶剧开始在欧洲盛行。

© Musées de Strasbourg

15世纪

- 意大利工程师约翰内斯·丰塔纳(Johannes De Fontana)在他的《战争器械之书》(Bellicorum Instrumentorum Liber,1420)中描绘了骆驼木偶、火巫女、发条骷颅、机械鬼神等多个自动偶,但只是粗略地描绘了外观和功能。

- Fontana J. D. (1420). Bellicorum Instrumentorum Liber. https://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00013084-8

- 欧洲很多教堂都出现了自动偶,贵族们的宴会中也以自动偶为乐。

- 博克斯利修道院的基督像自动偶“Rood of Grace”,其手脚和眼球都可动,能做出点头、翻白眼、开心或不开心的表情。

- Riskin, J. (2016). Frolicsome Engines. https://publicdomainreview.org/essay/frolicsome-engines-the-long-prehistory-of-artificial-intelligence#fn4

- 勃艮第公爵菲利普(Philip the Good)举办的“野鸡盛宴”(1454),相传展示了多台表演型的自动机。

- 博克斯利修道院的基督像自动偶“Rood of Grace”,其手脚和眼球都可动,能做出点头、翻白眼、开心或不开心的表情。

- 达·芬奇(Leonardo da Vinci,1452-1519)的手稿中也涉及不少自动偶,其中最著名的是1495年在米兰宫廷庆典中展示的机械骑士,和1515年赠送给国王的机械狮子。