本文于 2025-07-24 18:06 更新,本站内容基于《屏幕背后——那些被遗忘的动画技术发展史》一书制作,目前已出版部分的文字内容已搬运完毕,正在进行因版面限制未收录内容的增补,期间内容更新日期比较频繁,请通过导航的专题导航进入,避免迷路~

1930年代:

那些风靡一时的光学动画玩具已经消退,那些窥视秀盒子里精美的动画也基本被人们遗忘了,木偶只是孩子喜欢的玩具,自动偶开始成为博物馆里的摆设,电影几乎成了动画的唯一舞台,在电影院的屏幕上卖力表演。

当动画接受了电影的制作、发行和评价体系时,它便进入了电影的框架,尽管这一概念在近年受到质疑,但在20世纪前半叶,动画确实被当作电影的一种,或者说它承载了电影文化的一部分。

动画工作室更加关注“流程”“分工”“架构”等问题,越来越多不同的动画“职位”诞生。

尽管传统手绘动画本质上也是一种定格动画,但在第一个好莱坞黄金时代,用于真人电影特效的定格动画和传统手绘动画基本上是两个完全独立的行业。

1930:

- 传统手绘动画短片《胡扯》(Fiddlesticks,1930)

- 伊沃克斯(Ub Iwerks)离开迪士尼之后制作的首部动画片,

- 现存首部有声+彩色动画短片,

- 使用被称为“哈里斯色彩”(Harris Color)的双色色彩技术,但可能只在英国发行了彩色版。

- 定格动画长片《狐狸的故事》(Le Roman de Renard,1930)

- 导演:艾琳·斯塔列维奇(Irene Starevich)、弗拉季斯拉夫·斯塔列维奇(Ladislas Starevich)

- 弗拉季斯拉夫·斯塔列维奇(Владисла́в Алекса́ндрович Старе́вич/Władysław Starewicz/Ladislas Starevich,1882-1965)的首部定格动画长片。

- 完成主要制作,但因严重的配乐问题需重新制作,直到1937年才在柏林首映。

- 它也是法国首部动画长片。

- 斯塔列维奇使用内置可动骨架的木偶模型逐帧拍摄,耗时多年完成,共动用 75个模型,拍摄 27.3万个动作。

- 在狐狸奔跑场景中,斯塔列维奇通过同步移动模型与摄影机,并调整布景角度,创造出更复杂的运动模糊轨迹。例如狐狸跃过溪流时,毛发和尾巴的飘动通过逐帧微调实现自然模糊。

- 首次在定格动画中实现复杂镜头运动(如推拉、跟拍)和 动态光影效果,为定格动画树立标杆。

- 真人实拍和传统手绘动画结合的电影长片《爵士之王》(King of Jazz,1930)

- 导演:约翰·安德森(John Murray Anderson),华特·兰茨(Walter Lantz);

- 该片采用“技术色彩”技术,并向人们展示了当时的色彩电影技术更合适制作动画片,因为动画在拍摄和放映时,对胶片的色彩还原度和图像对齐度要求都更低。

- 拉乌尔·沃尔什(Raoul Walsh)执导的电影长片《大追踪》(The Big Trail,1930)

- 首部使用福克斯电影公司(Fox Film)开发的“壮丽70”(Grandeur 70)系统的电影长片。

- 它是宽屏电影早期原型,由于当时绝大多数的影院都买不起70毫米胶卷的放映设备,这部电影虽然收获好评却票房惨淡,类似事件后来被称为“技术超跑”。

- 有趣的是,这种无视当下市场环境和硬件基础,大胆推出超前技术产品的事件,在动画技术发展史上还会出现很多次。

- 福克斯电影公司由William Fox于1915年在美国成立,1935年与二十世纪合并成为二十世纪福克斯。

- 首部使用福克斯电影公司(Fox Film)开发的“壮丽70”(Grandeur 70)系统的电影长片。

1931:

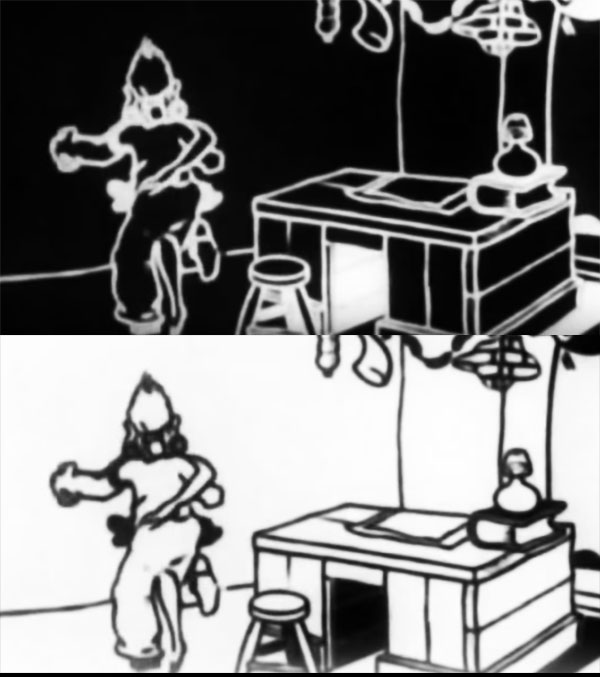

- 曾带来世界上首部动画长片的阿根廷动画先驱克里斯蒂亚尼(Quirino Cristiani,1896-1984),又制作了世界上首部有声动画长片《佩卢多波利斯》(Peludópolis,1931),

- 该片和《使徒》一样不幸地因火灾而丢失,仅一段“制作特辑”幸存至今,让我们有机会一睹克里斯蒂亚尼特殊的动画制作技术。角色原画使用白色颜料逐帧手绘在黑色纸板上,然后逐个剪下来,再和背景画放在一起逐帧拍摄,这可能也是《使徒》的制作方式。

- 沃尔德玛·帕茨(Voldemar Päts)执导的《祖库历险记》(Kutsu-Juku seiklusi,1931)在塔林首映,

- 爱沙尼亚首部动画短片,无声黑白传统手绘动画,其续集因战争影响未能完成。

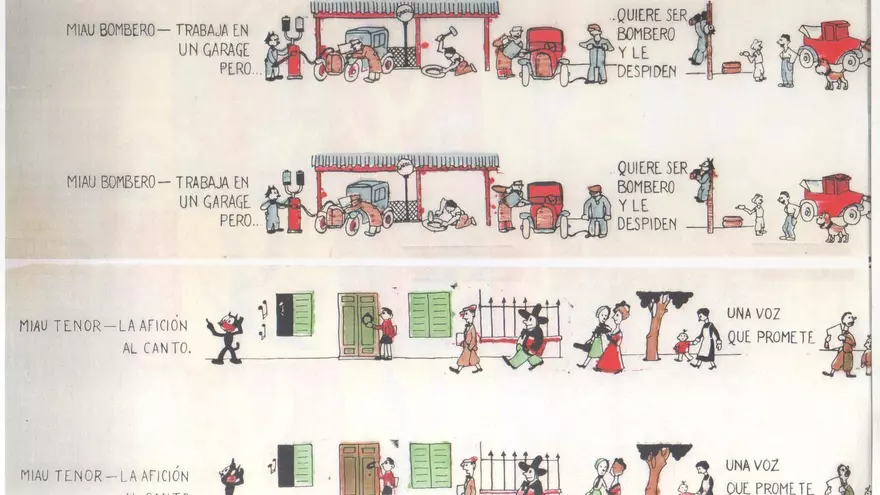

- 一种十分特别的小型动画投影玩具“辛尼·尼克”(Cine NIC)在西班牙面世。

- 由巴塞罗那的三位兄弟(Tomás, Josep María,Ramón Nicolau)发明。

- 它基本上就是一台可交替投影的两头幻灯机,动画序列图是一条上下排列,图案略有不同的胶带,在整条胶卷如长卷画般平移的同时,上下卷轴的交替投影可让角色呈现出有趣的两帧循环动画。

- 由尼科尔斯投影器有限公司(Proyector NIC S.A.)制造,该系列产品持续改进多个版本,生产和销售了40多年(1931-1974)。

- 1933年推出了一个“声音补充设备”,它可以安装在第一个型号的NIC上,模仿当时刚刚出现的有声电影的声音效果。次年推出内置有声系统版本,这些配音的电影唱片是在同一工厂生产的,声音由当时的广播员和配音演员提供。

- Projector de cinema infantil. (n.d.). Museu del Cinema. https://museudelcinema.girona.cat/cat/colleccio_objectes_fitxa.php?id=7958

- 我用Cine NIC的胶卷图片做了一个动画模拟GIF,这不就是电影胶卷时代的无限循环动画吗?

© Museu del Cinema

1932:

- 乔治·帕尔(Pal George Julius)制作了一部香烟跳舞的广告动画,开始探索自己的定格替换木偶技术“木偶通”(Puppetoons)。

- 不同于以往利用关节骨架直接移动木偶的拍摄方式,帕尔制作了一系列不同动作的替换木偶(或替换部件),表现出更细致的动作和表情变化。

- 帕尔在1940年移居美国后才为他的替换木偶技术申请专利

- Pal G. J. MOTION PICTURE: US2327059A[P]. 1940-6-7申请,1943-08-17获得.

- 因在木偶动画方面的技术创新而获1943年奥斯卡荣誉奖。

- 术语“Puppetoons”后来成为使用该类技术的定格木偶动画的统称,但它经常被笼统地翻译为“木偶片”或“木偶动画”。

- 贝特霍尔德·巴托施(Berthold Bartosch)执导的实验动画片《观念》(L’Idée,1932)

- 使用了剪影动画大师赖尼格设计的多平面相机以表现复杂的多层叠加和景深效果,

- 融合手绘、剪纸、铰链纸板人偶等多种不同的动画技术,并创新性地使用肥皂来模糊背光图像。

- 迪士尼动画短片《花和树》(Flowers and Trees,1932)

- 导演:伯特·吉列特(Burt Gillett)

- 赫伯特·卡尔姆斯说服了当时正在制作《花和树》的迪士尼尝试他们新开发的 技术色彩4代(Technicolor IV),基于3色减法,可提供更高的图像质量和打印速度。

- 他们签订了一份独家合作合同,迪士尼扔掉了已经制作好的部分,重新制作全色电影动画。

- 迪士尼的选择是对的,《花和树》成为首部商业发行的三色全彩动画片,并赢得了第一个奥斯卡动画短片奖。

- 鲁宾·马莫利安(Rouben Mamoulian)执导的《公主艳史》(Love Me Tonight,1932)

- 很可能是首部使用变焦镜头的电影,

- 也显著地使用到跟踪镜头、慢动作、快动作等镜头运动技术。

- 威廉·克里斯皮内尔(William T. Crispinel)和艾伦·冈德芬格(Alan M. Gundelfinger)开发了基于2色减色的“辛尼色彩”(Cinecolor)。

- 可产生鲜艳的红、橙、蓝、棕和肉色,但对其他颜色的表现一般,在冲印时效和价格上都有优势,在1930年代被多部动画片采用。

- 德国爱克发公司(Agfa)也推出了首款“爱克发色彩”(Agfa-Farbenplatte),但技术落后于同时代竞争对手。

- 美国电影艺术与科学学院制定了所谓“学院比”,也称“奥斯卡比”的35毫米电影胶片格式,

- 比率为(1.375:1),在接下来的20年里,几乎所有35毫米电影胶片都采用了该格式,直到宽屏时代的到来。

© 1932 Disney

© 1932 Théâtre du Vieux-Colombier

1933:

- 迪士尼动画短片《三只小猪》(Three Little Pigs,1933)

- 导演:伯特·吉列特(Burt Gillett)

- 迪士尼动画开发了他们的“故事板”流程,制作了迪士尼动画的第一个完整故事板。

- 虽然类似的故事草图在历史中早就出现过,但迪士尼成立了“故事部”,创造了一个新的、有别于动画师的职业“故事板艺术家”,使故事板设计成为动画制作的一个既定流程。

- 在单独的纸上绘制故事场景,然后把它们钉在墙上,再按顺序讲述故事,迪士尼把这一想法归功于动画师 👤乔恩·史密斯(Joyn Webb Smith)。

- Finch, Christopher (1995). The Art of Walt Disney : From Mickey Mouse to the Magic Kingdoms. New York: Harry N. Abrams Incorporated,64.

- 该动画也使用了“摄影表”(X-sheet),虽然尚不清楚是谁发明了它,但它在1940年代已成为传统动画制片厂的标配。

- 《三只小猪》的成功,极大地激励了正处于大萧条时期的好莱坞电影业。

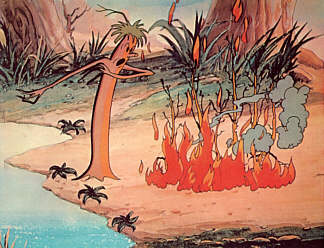

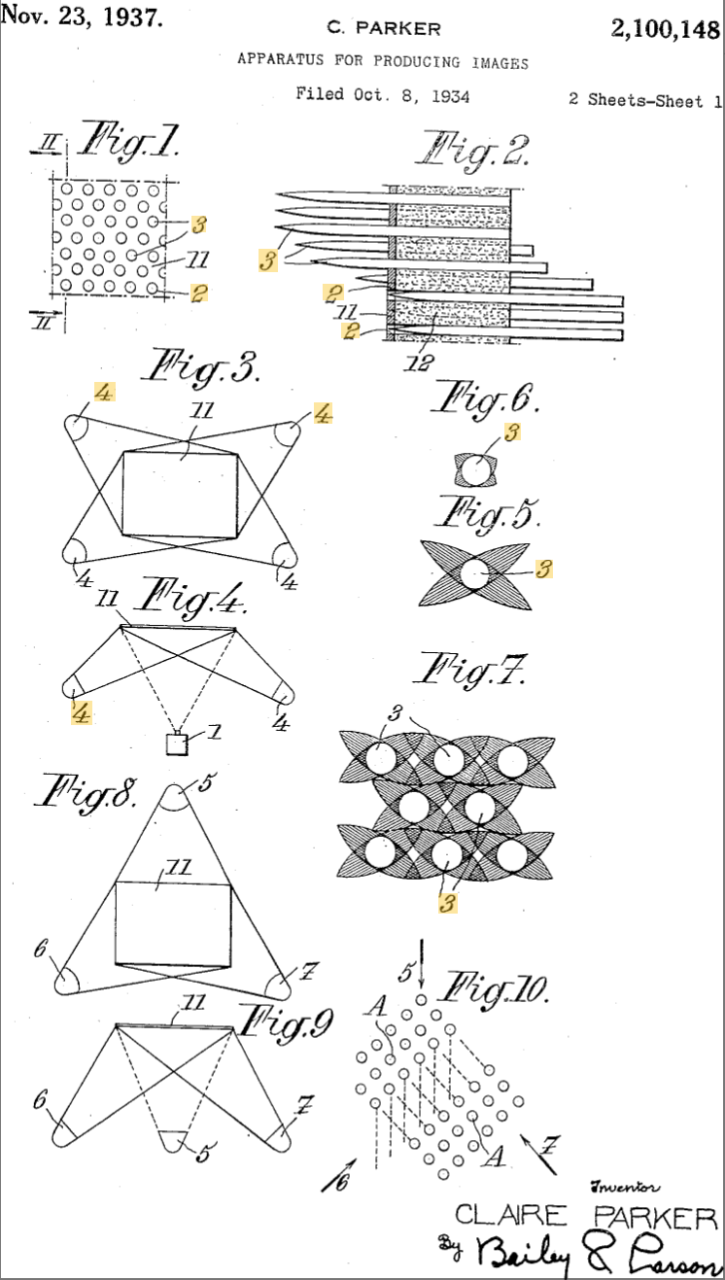

- 《荒山之夜》(A Night on Bald Mountain,1933)

- 导演:亚历山大·阿雷克塞耶夫(Alexander Alexeieff),帕克·克莱尔(Parker Claire)

- 世界上第一部“针屏动画”短片。

- 帕克在次年为其注册专利,他们的针屏由数十万颗可前后移动的“针阵”组成,灯光从侧面照明,动画师通过改变针阵的凹凸获取画面,然后逐帧拍。针阵的操作不是直接抽插,而是通过灯泡、勺子等圆头型的工具整片按压。

- Parker C. PARKER APPARATUS FOR PRODUCING IMAGES: US2100148A[P]. 1937-11-23.

- 由于针屏动画的操作技术困难且耗时,该类动画至今罕见。

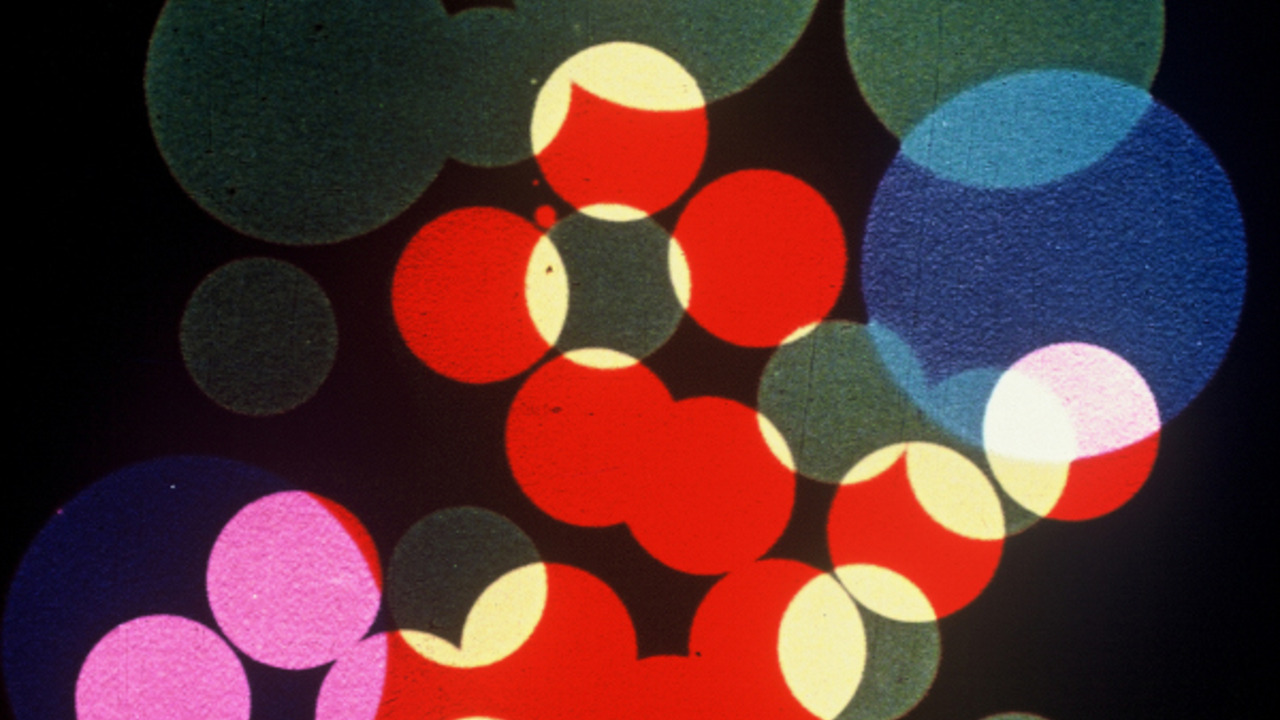

- 德国先锋派动画、彩色抽象实验动画《圆圈》(Kreise ,1993),

- 导演:奥斯卡·费钦格 (Oskar Fischinger)

- 可能是首部在欧洲制作的全彩动画短片。

- 采用“加斯帕尔色彩”(Gaspar Color)技术制作,

- 该色彩技术由贝拉·加斯帕(Béla Gaspa)发明,基于3色减法、双层打印膜,一面是青色,另一面是洋红色和黄色两层,拍摄之时依然需要获取红、蓝、绿分色通道记录。

- Gaspar Color 的颜色相对鲜艳,对位准确,多数用于制作手绘或摆拍动画,而用于真人拍摄时可营造一种优雅的气氛。

- 该技术因在拍摄时所需曝光时间过长而难以应用于真人实拍,但对逐帧拍摄的动画作品而言却不是问题。

- 片中涉及多个不同色彩的正圆和规则几何曲线组合运动,其视觉效果与现代使用计算机制作的运动图形动画(MG动画)无异。

- 费钦格通常使用自制的 蜡片机(Wax Slicing Machine) 逐帧拍摄,通过手工绘制与机械运动结合实现流畅的动画效果。

- 德国纳粹上台后极力反对抽象艺术,费钦格因犹太裔身份被迫离开德国,该片成为其早期自由创作时期的尾声。

- 该片原始胶片已失传,但 16mm放映拷贝 和 数字修复 版本得以保存。

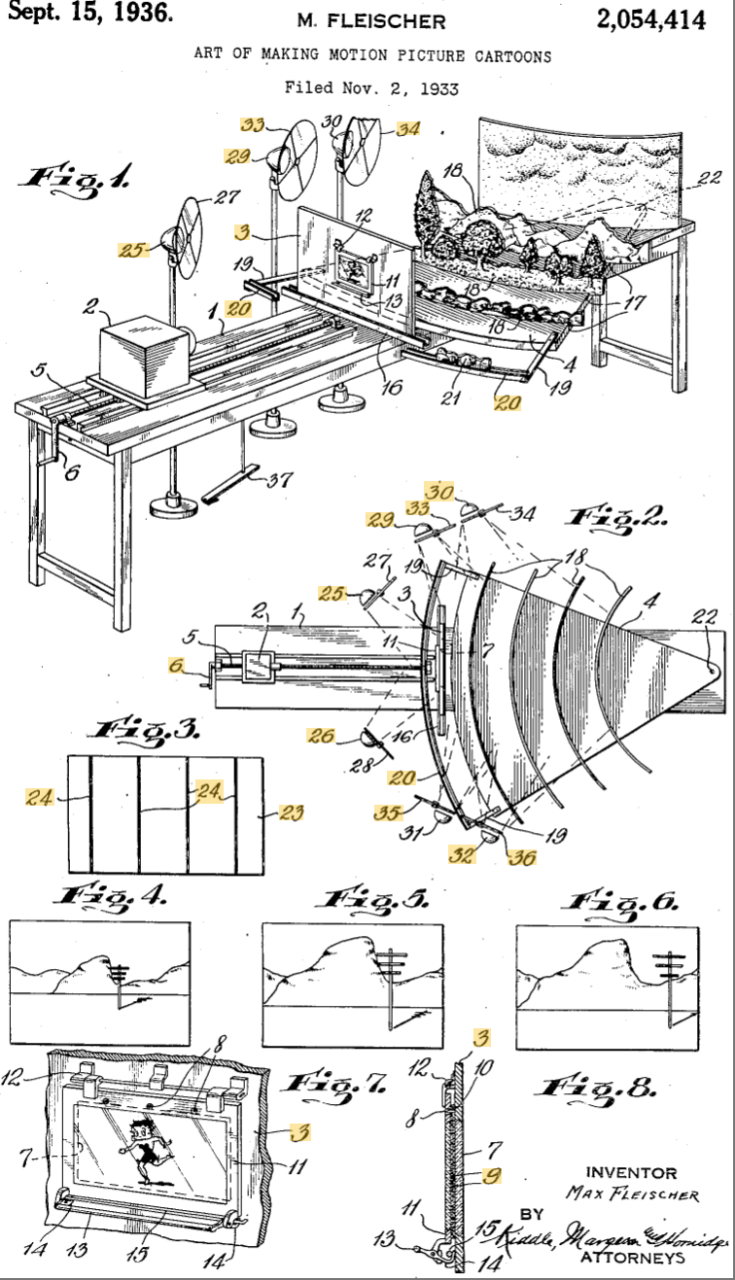

- 弗莱舍为其“立体相机”(Stereoptical Camera)申请专利,

- Fleischer M. ART OF’ MAKING MOTION PICTURE CARTOONS: US2054414A[P]. 1933-11-2日申请,1936-09-15获得.

- 这是一种把2D角色合成在3D场景中的技术,背景图像和微缩模型安装在布景转台上,镜头安装在转台前面的滑道上,赛璐璐胶片支架可置于布景之前或布景之中。

- 该设备可理解为多平面相机的一种变体,

- 在“贝蒂”和“大力水手”等弗莱舍工作室著名动画系列中多次使用。

- 伊沃克斯用一部相机和一辆旧雪佛兰的零件组装了一台临时的多平面相机,用来制作他的动画(Willie Whopper和Comicolor cartoons)。或许伊沃克斯真正的乐趣并不是绘画动画,而是研究各类动画技术的问题,他此后一直致力于此。

- 阿塞拜疆可能从莫斯科购买了制作动画片的必要设备,并开始制作手绘动画片,但原片均已丢失,仅存文字记录。

- Azerbaijan’s Animation Films: Today and Yesterday. (2017). https://www.aztc.gov.az/en/posts/id:619

- 真人实拍+定格动画电影长片《金刚》(King Kong,1933)

- 导演:梅里安·库珀(Merian C. Cooper),欧内斯特·肖德萨克(Ernest B. Schoedsack);制作:RKO Radio Pictures

- 以开创性的特效闻名,是特效动画发展史上一座伟岸的里程碑。

- 威利斯·奥布莱恩(Willis O’Brien)团队使用复杂的动画偶和定格动画技术,为金刚和众多史前生物赋予让人可信的生命感。

- 为表现丛林的深度和枝叶的交错感,接景画被画在多层玻璃上。

- 影片的合成主要使用了两种方法:一是由摄影师林伍德·邓恩(Linwood G. Dunn)发明的“邓恩过程”,把光学打印机改进成一种合成设备,通过逐层打印的方式,把多个胶卷合成在同一条胶卷上;二是此前提及的“威廉姆斯过程”。

- 背投技术也被用于定格动画和真人演员的合成,桑德斯(Sidney Saunders)和杰克曼(Fred Jackman)因开发了其半透明屏幕获奥斯卡奖。

- 此外,特效团队还设计了一种在微缩模型布景中使用背投的方法。

© 1933 RKO Radio Pictures

© 1933 RKO Radio Pictures

- 费利克斯·费斯特(Felix E. Feist)执导的《洪水》(Deluge,1933)

- 是有声电影时代首部描写世界末日的大制作电影长片,一座占地100平方英尺的纽约市微缩模型,被安装在可移动的滚轮上模拟地震运动,拍摄潮水冲毁城市的画面。

- 詹姆斯·惠尔(James Whale)执导的《隐形人》(The Invisible Man,1933)

- 展示了一种早期的渐变特效动画,通过叠化实现从骨头,到肌肉,到整张人脸的变化,这在当时来说是一个令人震惊的特效。

- 福克斯电影公司、弗雷德·杰克曼(Fred Jackman)、华纳兄弟电影公司和雷电华公司的西德尼·桑德斯(Sidney Saunders)因开发了合成摄影中的半透明屏幕获第六届奥斯卡技术成就奖。

1934:

- “海斯法典”开始在美国执行,弗莱舍著名动画角色“贝蒂·波普”的消亡通常被认为是该事件的典型案例,为了继续成为可被接纳的卡通明星,菲力克斯猫失去了牙齿,米奇老鼠变成了如今熟悉的模样。

- 动画低龄化在很大程度上促进了符合流水线生产模式的,所谓“标准化”的动画技术发展。

- 阿瑟·伍兹(Arthur B. Woods)执导的《广播阅兵1935》(Radio Parade of 1935,1934)

- 已知首部使用“杜菲色彩”(Dufaycolor)技术的电影长片,

- 它源于路易斯·杜菲(Louis Dufay)1909年发明的一种彩色摄影技术,通过微小色块(点)叠加组合色彩效果。

- 路易吉·克里斯蒂亚尼(Luigi Cristiani)和乔瓦尼·马斯卡里尼(Giovanni Mascarini)发明了一种色彩电影系统“克里斯蒂亚尼 – 马斯卡里尼体系”(Sistema Cristiani-Mascarini)。

- 使用分光镜,直接在一张35毫米胶卷上拍摄4幅不同滤色图像。

- Mascarini G, Cristiani L. A system of color cinematography: ES136883A1[P]. 1935-05-01.

- 古纳莫伊·班纳吉(Gunamoy Banerjee)执导的无声黑白手绘动画《豌豆兄弟》(The Pea Brothers,1934)

- 成为印度首部在电影院上映的动画短片。

1935:

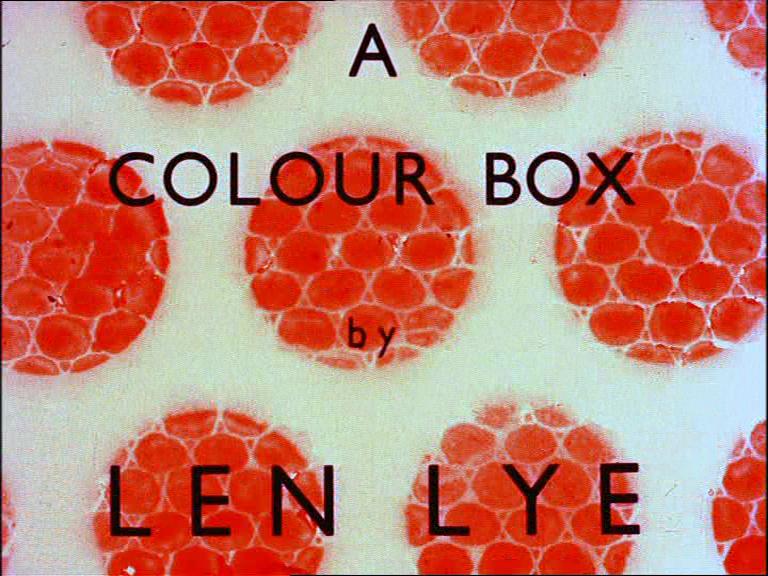

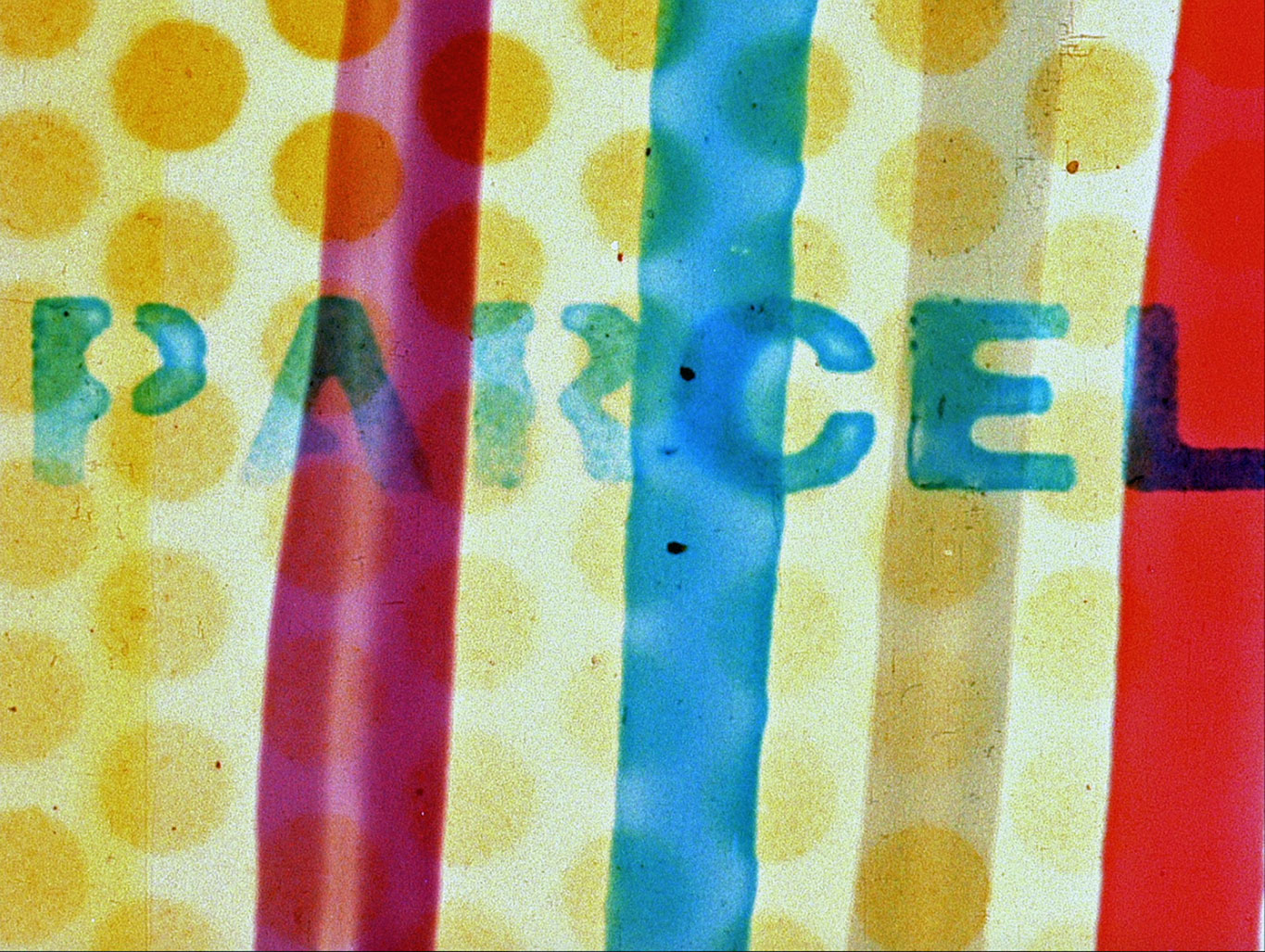

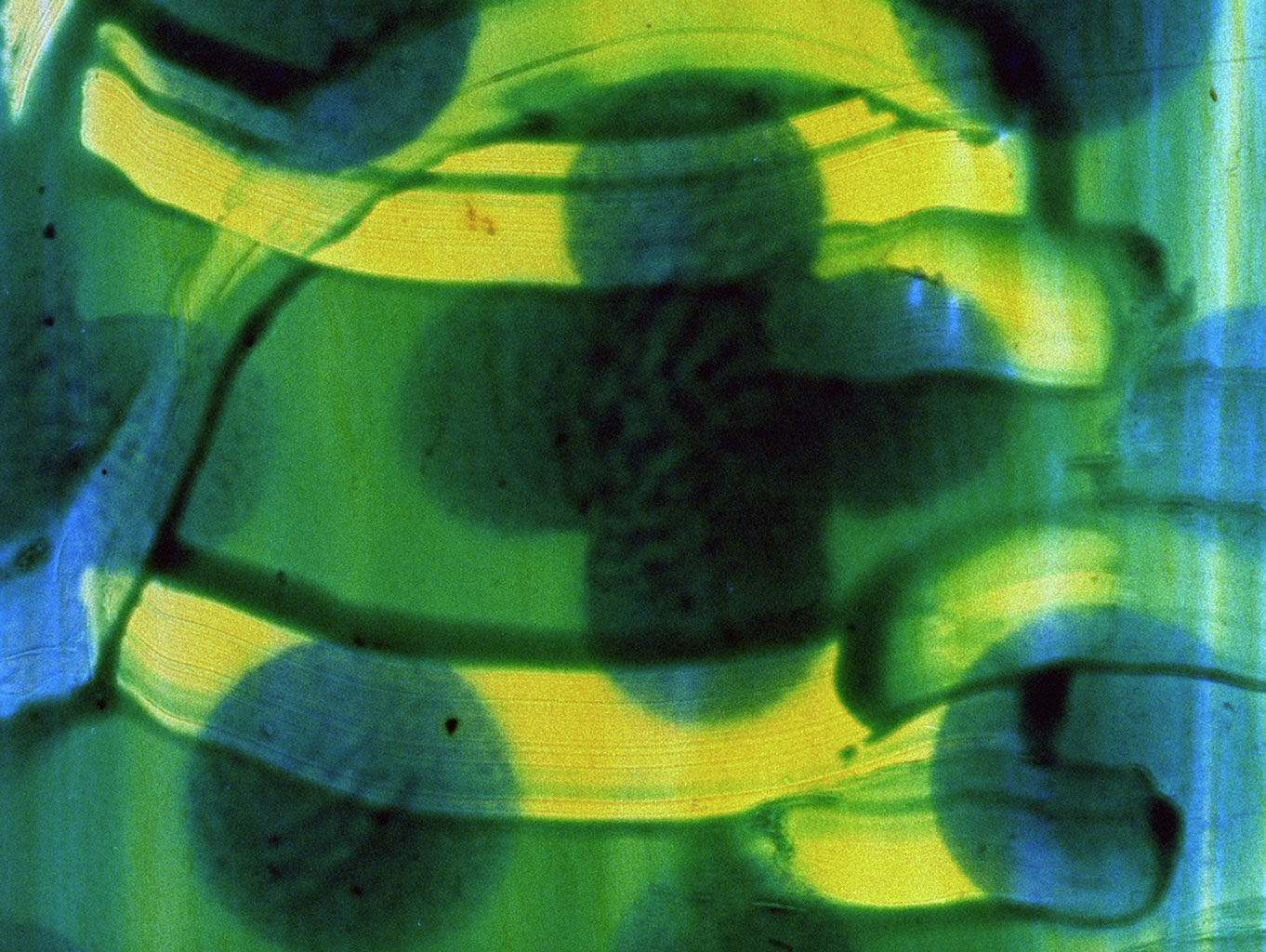

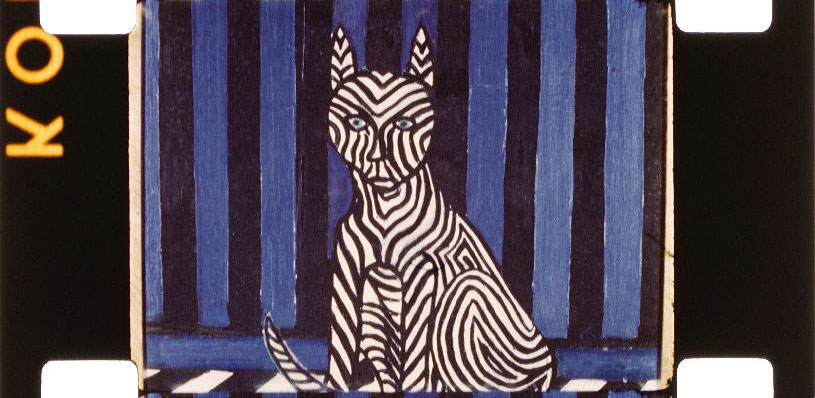

- 20世纪前期实验动画代表人物雷恩·莱伊(Len Lye)制作的《彩色盒子》(A Colour Box,1935)

- 已知首部公开放映的“画在胶片上的动画”,也被称为“直接动画”或“没有摄影机的动画”。

- 基本上,任何艺术创作方法,绘画、印染、雕刻、打孔、粘贴异物等,都可能用在这种动画上,

- 胶片可以是空白胶卷或已冲洗的黑色胶卷,这类动画基本上都以运动图形为主。

- 作为英国邮政总局(GPO)的一个商业广告抽象动画,莱伊的手绘影片随后被转移到杜菲色彩(Dufaycolor)印刷品上。

- 莱伊后来把他的运动图形艺术带出了电影屏幕,创造了许多著名的“动态雕塑”。

© 1935 Len Lye,GPO

© Courtesy of BFI National Archive,摄影:Barbara Flueckiger

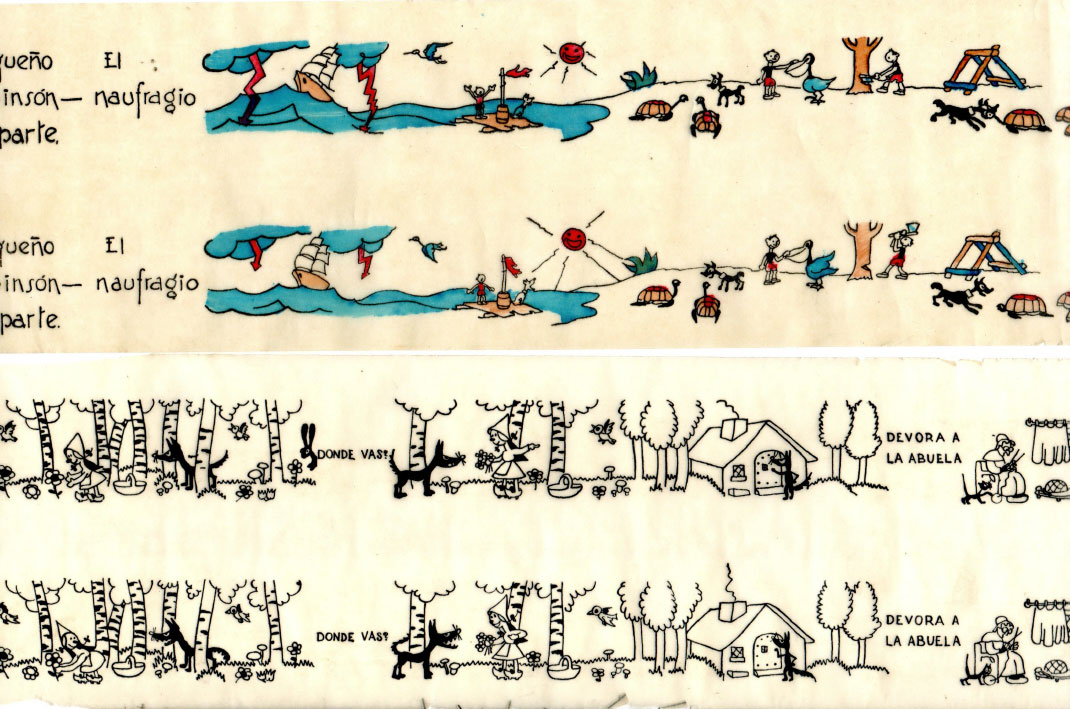

- 万氏兄弟团队制作的《骆驼献舞》(1935)

- 导演:万籁鸣、万古蟾、万超尘

- 中国首部有声动画片

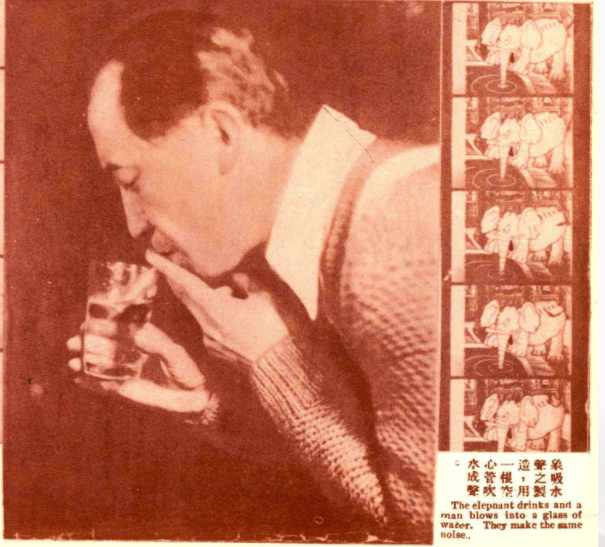

- 原版胶卷未有幸存,仅少量图像幸存,根据当时《良友》杂志的报道:

- 黑白手绘动画,虽然美术风格受美国动画影响,但也不乏中国民族元素。

- 配音中包括音效模拟,通过人声模拟百兽笑声,通过吸管吸水模拟大象吸水声等。

图源:《良友》

图源:《良友》

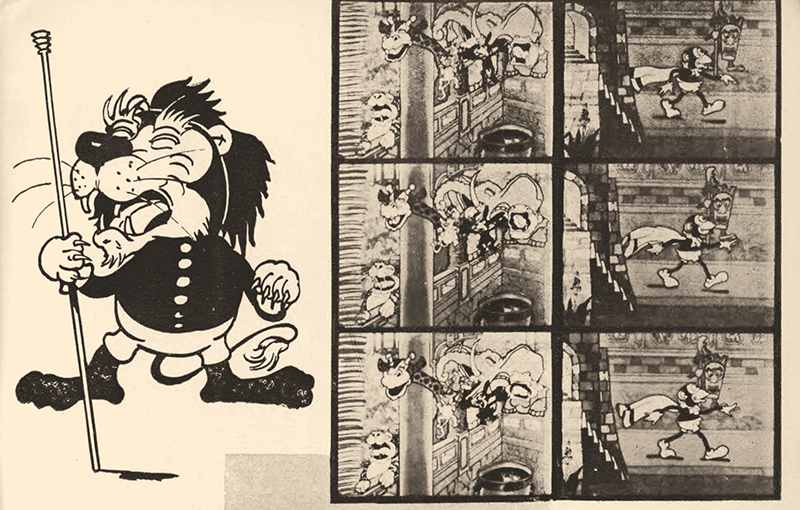

图源:人民画报

图源:知乎

- 苏联动画师亚历山大·普图什科(Александр Лукич Птушко)执导的《新格列佛》(Новый Гулливер,1935)

- 首部大量使用定格木偶动画和真人实拍合成的电影长片,也是后来所谓“除了真人演员以外都是动画”的早期代表。

- 田中喜次执导的电影长片《辉夜姬》(かぐや姫,1935)

- 日本首部使用了微缩模型、定格动画,和多重曝光等多种特效技术的电影长片。

- 由被称为“日本特摄之神”的圆谷(円谷英二)摄影。他创造了术语“特摄”,并醉心研究相关技术,或者你不认识圆谷,但你肯定听说过“哥斯拉”和“奥特曼”,都是他的得意之作。

- 实验电影短片《声视镜》(Audioscopiks,1935)

- 导演:雅各布·莱文塔尔(Jacob Leventhal)和约翰·诺林(John Norling)

- 通过立体电影技术拍摄各种涉及“深度变化”的运动,如飞向观众的棒球,荡千秋的人等,直观地向观众讲述人眼视觉的深度感知这个话题。

- 谢苗·伊万诺夫(Semyon Ivanov)发明了一种立体电影拍摄和放映系统“自动立体镜”(Autostereoscopic)

- 其立体影院拥有一个14×19英尺的背投屏幕,使用了50公里长的铜丝制作光栅屏障,

- 1940年底在莫斯科落成,并持续放映了18年立体电影,另有4个立体影院在俄罗斯相继落成。

- 伊万诺夫后来转向研究透镜光栅技术。

- 利奥波德·曼尼斯(Leopold D. Mannes)和利奥波德·戈多斯基(Leopold Godowsky)推出“柯达克罗姆”(Kodachrome)色彩技术。

- 把3色感光乳剂和滤光层合成在一张胶片上,1次曝光即可获得3个分色图像。

- 柯达买下了这个技术,推出了16和35毫米版本,并于1938年改进了早期版本加工周期复杂和稳定性低的问题。

- 迪士尼和 Technicolor 的独家交易合作失效,Technicolor IV 开始被广泛采用,很快便成为了行业标准。

- 但它仍然昂贵且难以使用,因此只用于所谓高预算大片的拍摄。

- 鲁本·马莫利安(Rouben Mamoulian)执导的《贝基·夏普》(Becky Sharp,1935)成为第一部完全采用Technicolor IV拍摄的真人电影。

© 1935 Mosfilm

(Images de la folie,1950)

© Image’Est Nancy,摄影:Bregt Lameris

© 1935 Pioneer Pictures

随着社会环境的暂时改善和电影色彩技术的进步,电影开始告别黑白时代。

1936:

- 德国爱克发公司(Agfa)推出“新爱克发色彩”(Agfa-Farbenplatte),

- 最初用于制作幻灯片、家庭电影和短片拍摄。1939年推出底片和拷贝胶片,供德国电影业使用。

- 它是柯达克罗姆(Kodachrome)和技术色彩(Technicolor)的对标产品,同样使用三个不同色敏乳胶组成的三联胶片,但显色过程比柯达的更为简单。

- 后来,虽然色彩胶片技术不断改进,不同品牌和技术的彩色胶片会形成不同的色彩风格,但基本上都只是分层结构和具体化学材料上的变化或改进,直到数码摄影技术出现。

- 因拍摄洪水特效场景导致3人死亡的导演柯蒂兹(Michael Curtiz),在拍摄电影《英烈传》(The Charge of the Light Brigade,1936)时,又因对真实动物的残酷使用而再次卷入舆论漩涡。

- 其主演埃罗尔·弗林(Errol Flynn)联系了美国防止虐待动物协会,由此掀起了美国电影业关于保护动物的改革。

- 1940年代以后,涉及动物的电影场景必须由动物保护协会的代表监督,符合标准的电影片尾字幕将包含“在这部电影的制作过程中,没有动物受到伤害”声明。这不仅符合人们对道德伦理的要求,也促进了相关动画特效技术的发展。

1937:

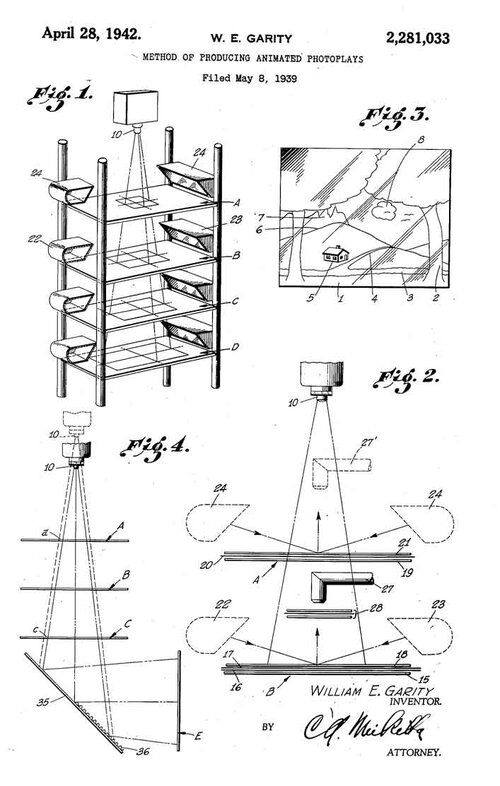

- 威廉·加里蒂(William E Garity)在伊沃克斯的基础上开发了一台新型多平面相机

- 不仅可以模拟包括视差滚动在内的多种镜头运动和景深效果,还提供了新的镜头内特效,如在场景中使用真实的三维模型、实物元素、滤镜、灯光渲染、扭曲变形、反射、流水、闪烁、发光等各种特殊效果。

- Garity W. E. Method of producing animated photoplays: US2281033A[P].1942-04-28.

- 首次使用该设备拍摄的迪士尼动画短片《老磨坊》(The Old Mill,1937)获得了奥斯卡动画短片奖。

- 戴维·汉德(David Hand)执导的迪士尼动画长片《白雪公主和七个小矮人》(Snow White and the Seven Dwarfs,1937)

- 成为世界上首部赛璐璐传统手绘动画长片和首部彩色动画长片,也是所谓“全动画”的经典代表。

- 这部动画的制作花了3年,300多名艺术家和动画师参与制作,巨大的成本一度让该项目被认为是“愚蠢行为”。

- 该片拍摄了真人表演参考片,部分场景使用了转描技术,也使用了新开发的多平面相机拍摄。

- 着墨师海伦·奥格因为白雪公主使用一种特别的腮红着色技术而著名,这种技术后来随奥格的离职而消失。

- 在动画制作过程中,迪士尼尝试引入所谓正统艺术课程,培训他们的“野生”动画师,内容从人体解刨和运动,发展到动物解刨、动作分析、表演等,还鼓励员工们去看各种电影,虽然老师和学生都不精通对方的手艺,但双方的热情最终推进了这一项目。迪士尼的每一步努力,都指向其写实主义的动画思维,角色像真人一样流畅运动,镜头像电影一样有立体运动,场景像真实一样有层次和深度,注重动画的戏剧性体验,同步的声音和更真实的色彩。

- 这一切后来成就了所谓的“迪士尼式好动画”,但也为动画套上了电影的框架。

© Filmmuseum Düsseldorf and Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung

© 1937 Disney

- 大约在这个时候,迪士尼动画引入一种针对逐帧动画摄影的“连续曝光”技术。

- 由此摆脱“技术色彩”那台巨型的3带摄影机。

- 轻便的色彩电影摄影机采用此前在真人拍摄中实验失败的滤光轮技术,它的缺陷对动画拍摄来说毫无影响。

- 随着《大力水手》的流行,弗莱舍工作室的快速发展积压了一系列问题,最终引发了长达5个月,动画行业(也是电影行业)的第一次大罢工事件,连同该工作室的动画片也被抵制。

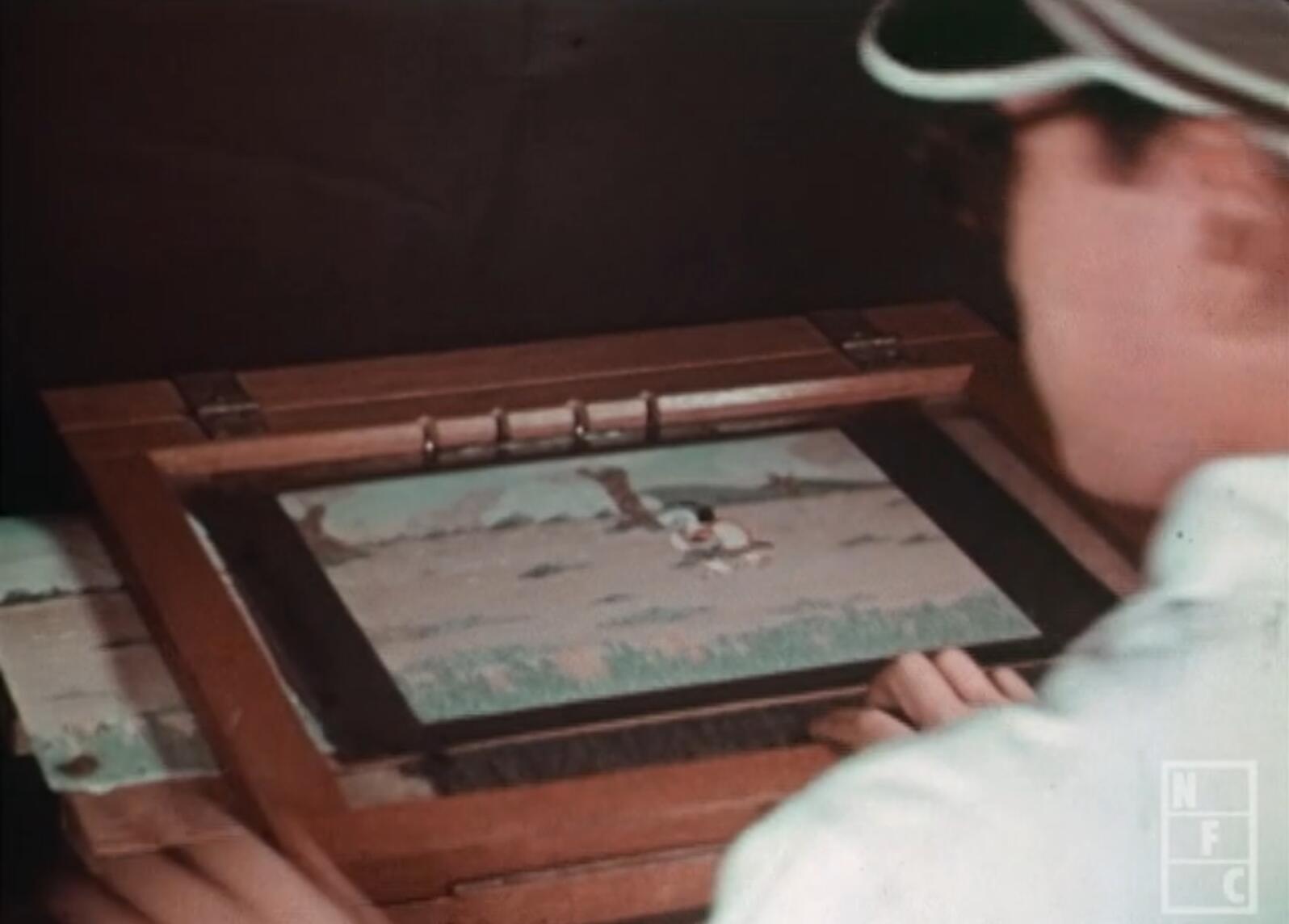

- 荻野茂二和大藤信郎制作了一部纪录片《色彩动画的制作》(色彩漫画の出來る迄,1937),

- 记录大藤信郎首次使用“柯达克罗姆”(Kodachrome)色彩技术制作实验短片《假发公主》(カツラ姫,1937)的制作过程和设备材料

- 为后来的动画史研究者提供了真贵视频资料。

- 据说大藤是因为当时的彩色电影技术无法呈现日本千代纸的绚丽色彩,决定转向研究彩色电影。

- 大藤信郎 (1956). 大藤信郎「影絵映画半生紀」. 週刊朝日別冊.1956年10月号.

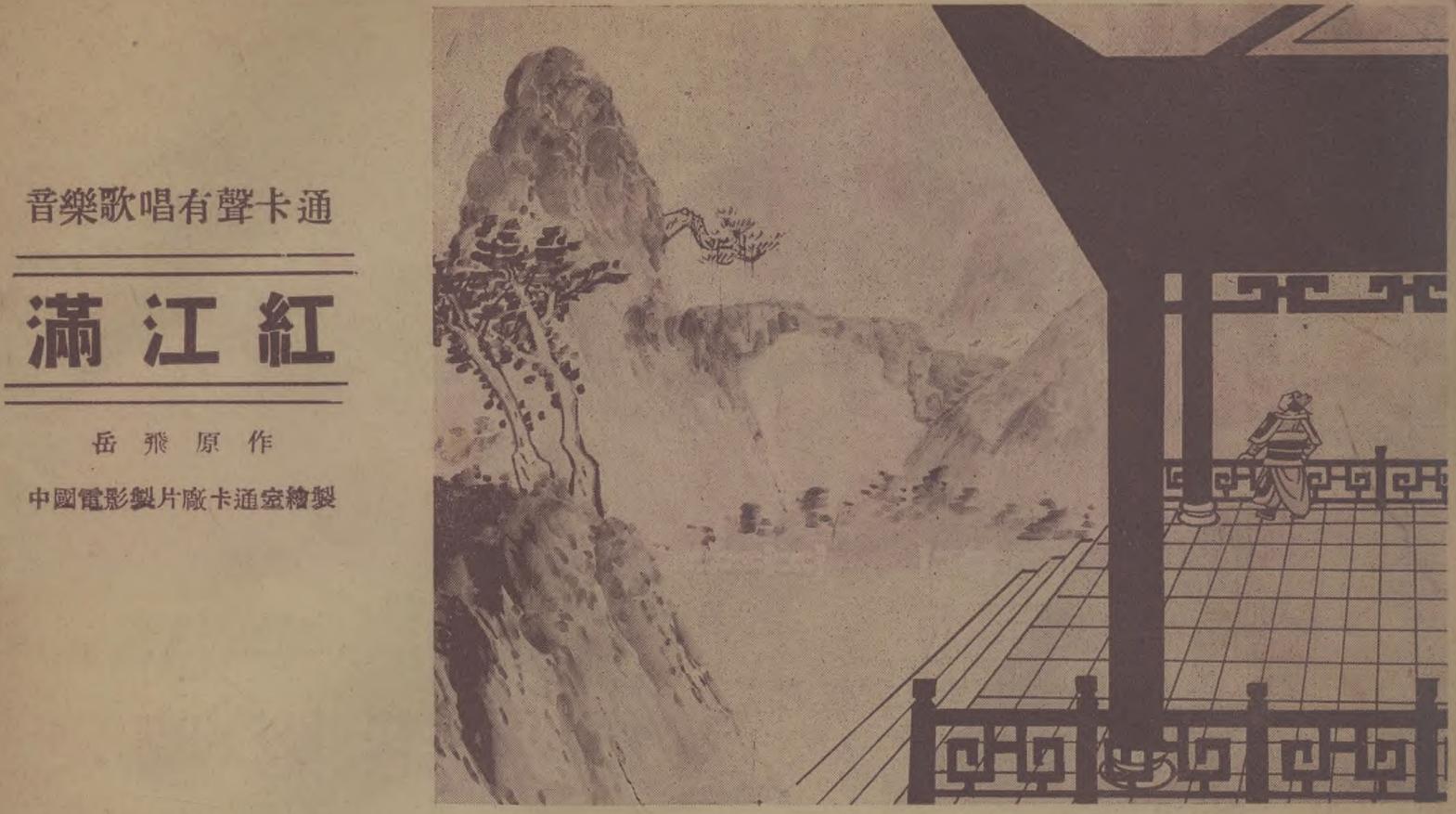

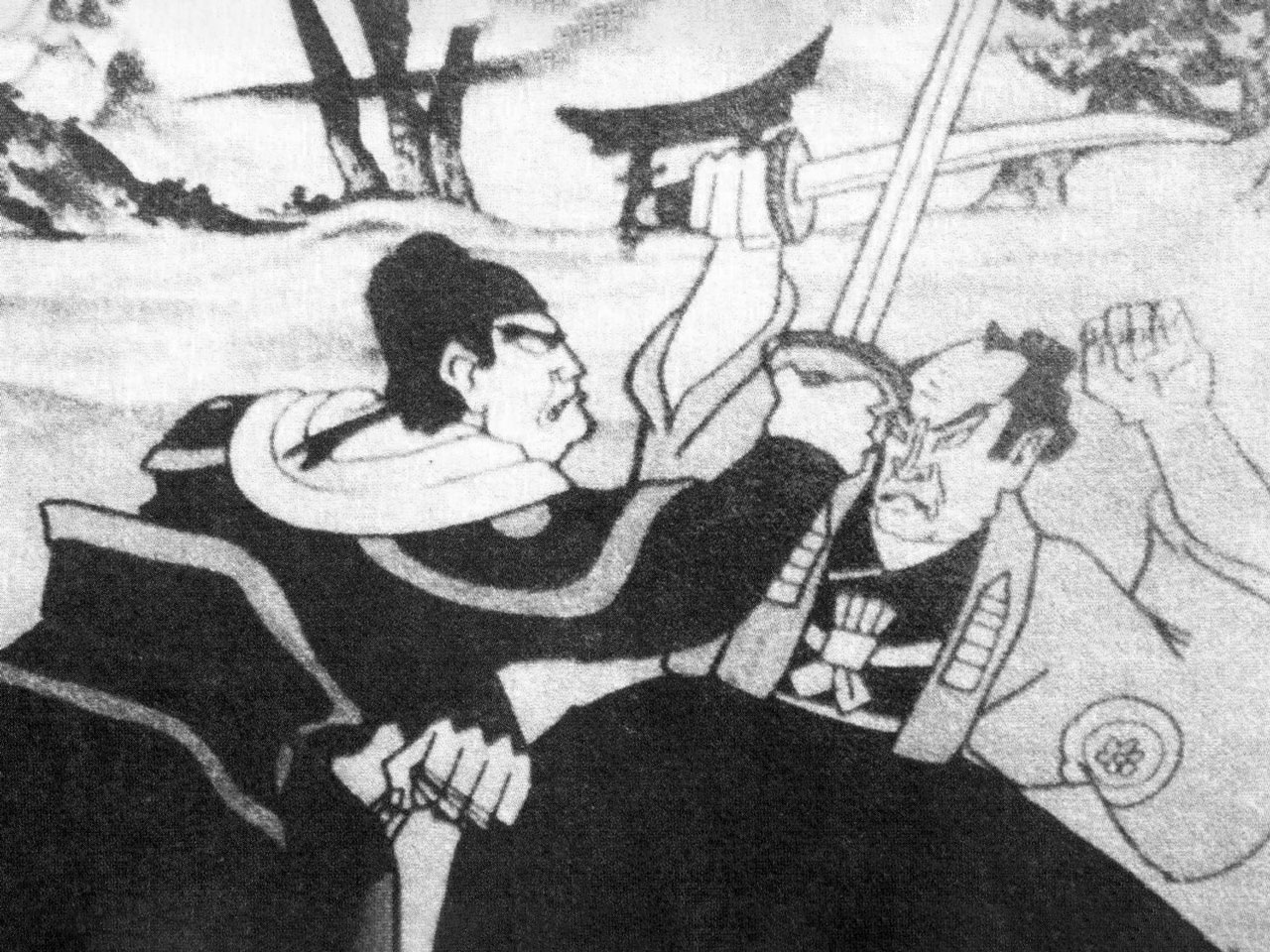

- 刚加入中国电影制片厂的万氏兄弟,创作了《抗战标语》《抗战歌辑》《满江红》《长城谣》等数部抗战动画片。

- 也有资料说1938年,可能是制作和上映时间差异,也可能是资料有误,目前未能考证。

- 《抗战歌辑》有七集,将流行较广的抗战歌曲和动画结合起来,其中有冼星海作词作曲的《马儿跑》,有刘雪庵根据岳飞原词谱曲的《满江红》,有贺绿汀作词作曲的《保家乡》、《巾帼英雄》、《募寒衣》、《五月纪念歌》,有盛家伦作词作曲的《上前线》,还有武汉合唱团演唱的《长城谣》、《打回老家去》等。(豆瓣电影)

- 《满江红》使用中国写意水墨画风格作背景,人物角色动画也使用了当时较少见的粗线条绘制,以营造一种“豪迈”感。

1938:

- 越来越多的动画制片厂崛起,它们需要大量补帧、绘线和着色工作人员,这些普通动画师的收入实际上十分低廉,也很容易受到不公正对待,在经历范博伦和弗莱舍工作室的抗议事件之后,屏幕漫画家协会(SCG)在美国洛杉矶成立,代表工人处理和美国主要动画工作室之间的问题。

- 随着电影特效的发展,奥斯卡奖开始颁发“最佳特效奖”(Best Special Effects)

- 亨利·哈撒韦(Henry Hathaway)执导的《北方之子》(Spawn of the North,1938)成为第一个奥斯卡“最佳特效”获奖者。

- 在1963年之前,该奖项同时包括视觉效果和声音效果两个方面。

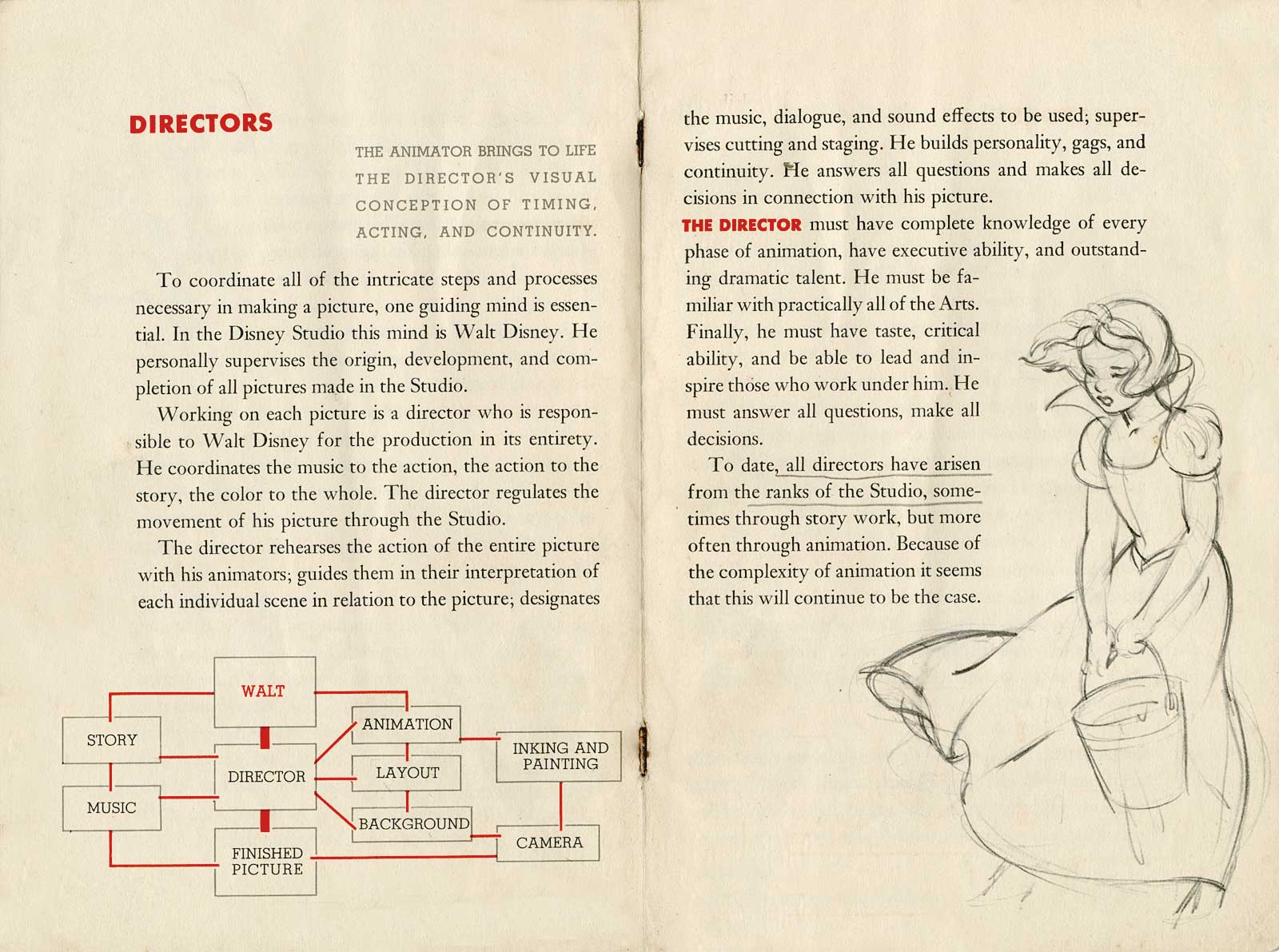

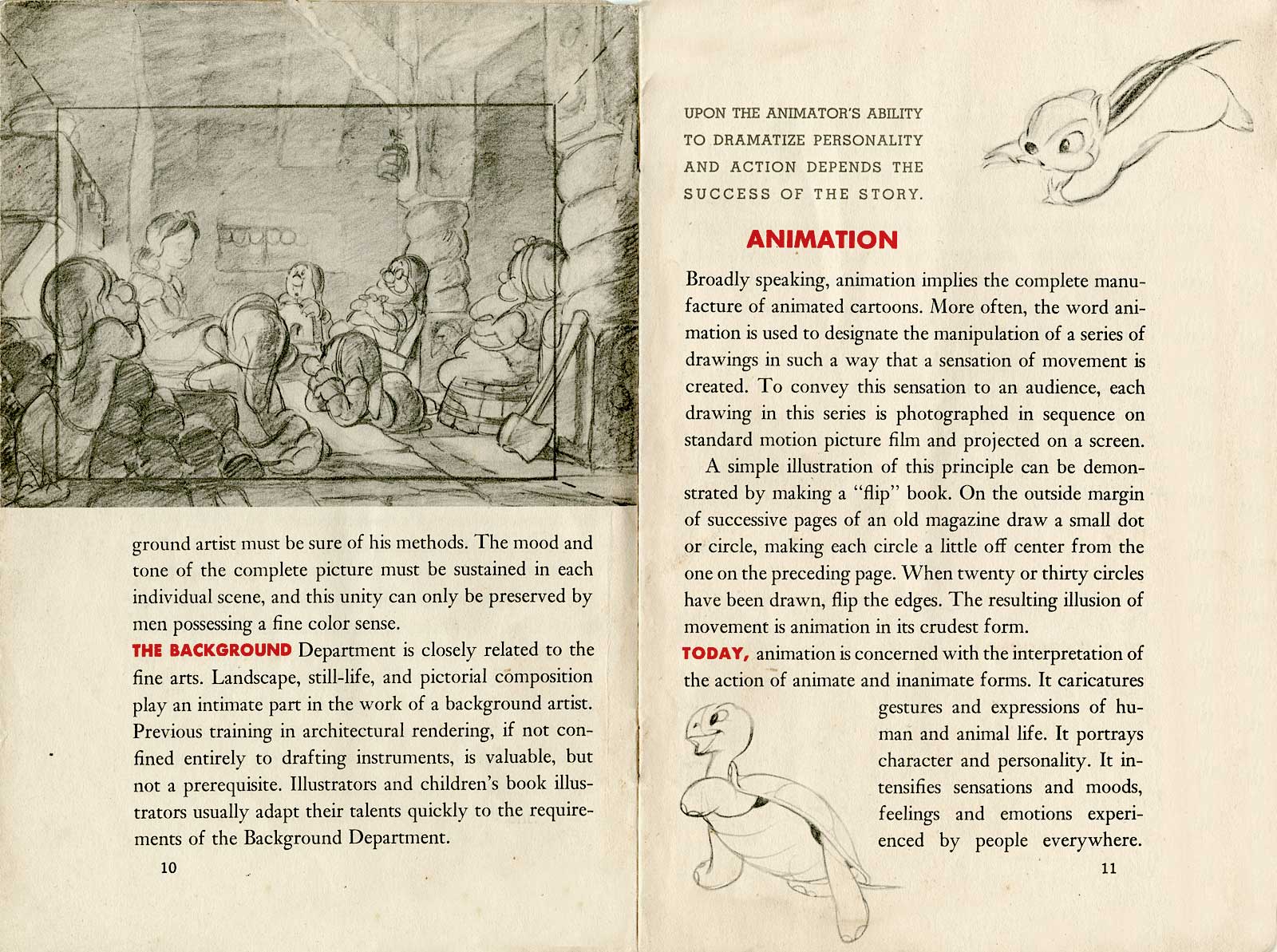

- 一份来自克莱尔周(Clair Week)收藏的迪士尼小册子《迪士尼工作室艺术家选拔画册》(Disney Studios Artist’s Tryout Book),

- 介绍了当时迪士尼动画生产过程中各个环节和不同职位工作内容的说明。

- Animation: Disney’s Artist Tryout Book. (n.d.) https://animationresources.org/history-disneys-artist-tryout-book-2/

1939:

- 维克多·弗莱明(Victor Fleming)执导的电影长片《绿野仙踪》(The Wizard of Oz,1939)

- 用旋转的薄纱布、软管喷洒泥土等方法,制作了早期的龙卷风特效,尽管如今看来有点简陋。

- 特殊化妆造成了一位演员的嘴巴周边留下了永久的皱纹。

- 各种传统特效技术对演员带来的危险和伤害仍不断发生,而可解决这些问题的新一代动画技术,正在科学实验室里孕育。

- 使用 Technicolor IV 拍摄,展示惊艳的色彩效果,成为彩色电影技术发展史上一个重要的里程碑,有时候甚至被误以为是第一部彩色电影。

- 加拿大国家电影委员会(NFB)成立,

- 第一所由国家政府设立的影视机构,

- 负责制作和发行纪录片、动画、网络纪录片和另类电视剧。

- 它鼓励自由探索各种“非常规”的动画类型和技术创新,也成为一些非主流动画的保育者。

- 其最初出发点是避免与美国动画行业直接竞争,但后来也制作常规动画。

- 1930年代后期,沃尔特·兰茨制作(Walter Lantz Productions)、华纳兄弟卡通(Warner Bros. Cartoons)等很多主要的动画制片厂都已引入“故事板”流程。

- 1940年代,故事板在真人电影制作中也流行起来,最终成为各类动画、电影、戏剧、动画广告等动态视觉艺术制作的标准流程之一。

- 故事板设计是一个多步骤的过程,可随项目变化而更改,甚至长期处于一个活动文件状态。其格式至今也没有什么统一规范,每个工作室可以有自己的习惯。常见的故事板都是手绘的,但事实上它对制作技术没有限制。

- 后来还逐渐发展出“故事草图”(rough Storyboard)、“色彩脚本”(color script)、“动态分镜”(animatic)、“布局”(LAYOUT)、“3D布局”(3D LAYOUT)和“预视觉”(pre-visual)等更多流程。