-

影视特效:电影长片《最后的星空战士》(The Last Starfighter,1984)

- 导演:尼克·卡斯特尔(Nick Castle),制作公司:Lorimar Productions。

-

首部使用数字飞船替代实体模型飞船的电影长片,也是最早大量使用数字视觉效果的电影之一。

- 数字艺术主要由罗恩·科布(Ron Cobb)设计,数字制作公司在1982年便开始相关制作,使用价值数百万美元的超级计算机“Cray X-MP”制作,合共约27分钟的计算机生成镜头,在当时是一个巨大的工作量。

- 尽管当时的技术还不足以让数字模型与真实模型媲美,却是一次有意义的开拓。

- 小惠特尼和德莫斯因使用CGI技术对电影的贡献获🏆奥斯卡科学技术奖。

-

影视特效:环球影业看到了计算机图像的潜力,🎉开设专门的计算机图像部门。

-

CG动画:约翰·拉塞特(John Lasseter)正式加入卢卡斯影业,并制作了他的首部3DCG动画短片《安德鲁和威利冒险记》(The Adventures of Andre and Wally B,1984)。

- 导演:Alvy Ray Smith;制作公司:Lucasfilm Computer Graphics Project;发行:Lucasfilm。

- 该片涉及多个开创性的CG动画技术:

-

首次使用到集成在雷耶斯(Reyes)渲染系统中的运动模糊技术,

- 一种被称为“运动博士”的新动画系统制作挤压和拉伸运动,

- 比以往3D动画更复杂的背景,树木是使用粒子系统制作,

- 计算机生成图像依然由激光扫描仪转录至电影胶片。

-

-

该片在外观上看起来更接近传统动画卡通风格,但又带有明显的3DCGI质感,这类动画逐渐发展为一种新的动画艺术形式。

-

值得注意的是,该片所使用的CG动画技术也可用于照片逼真感动画和特效动画制作,成为消除电影和动画边界的重要推手。

-

CG动画:《神奇的蛋》(The Magic Egg,1984)

- 导演:Eddie Garrick;上映:1984年SIGGRAPH年会

-

被认为是首部立体3D数字动画,

- 内容由北美各研究所和大学的计算机图像艺术家、程序员团队开发的视觉片段组成。

术语解释:由于立体电影原来的术语“Stereoscopic Film”并不利于记忆,后来很多立体电影被直接宣传为3D电影,立体影院被叫作3D影院,为免与3D数字动画造成混淆,本站对所有基于双眼视差的立体图像技术,全部采用“立体”一词,而“3D”则指基于计算机生成图像技术的数字内容。

-

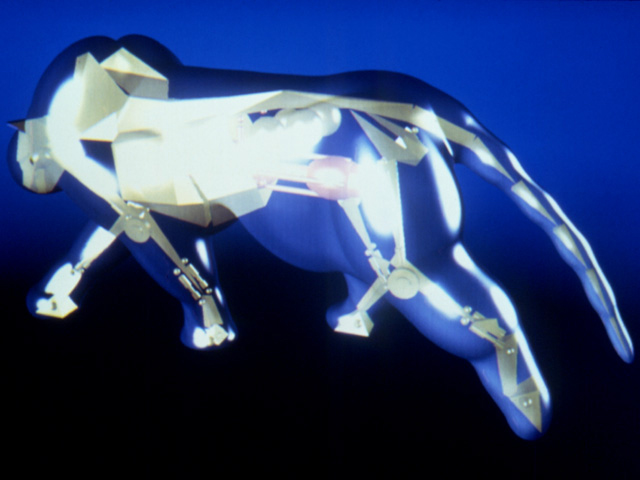

技术研究+CG动画:动画短片《生物传感器》(Bio Sensor,1983)

- 导演:福本隆司 CG设计:林弘幸、木村 卓ほか 制作:トーヨーリンクス

-

带来了已知第一个计算机生成的镜像动画,

- 元球技术被用于老虎的“蒙皮”和一些火焰模拟,超级计算机LINK-1被用于光追渲染。

-

技术研究+演示动画:杰夫·加德纳(Geoff Gardner)《加德纳椭球假设》(Gardner ellipsoids sumulation,1984)

-

带来了第一个基于粒子系统的数字云动画

- 加德纳提出了一种使用二次曲面或椭球体,快速生成地形、云和其他对象的方法,

- 后来再将其扩展到烟和火,这极大的降低了计算量。

-

Bio Sensor 动画截图

© 2012 IMAGICA Corp.

《加德纳椭球假设》

(Geoff Gardner,1984)

🎞🪄 VFX制作工作室“VIFX”(Video Image Effects)🎉

-

早期数字特效领域的先驱。

- 由格雷格・麦克默里(Greg McMurry)、朗达・冈纳(Rhonda Gunner)、理查德・霍兰德(Richard Hollander)和约翰・沃什(John Wash)共同创立。这四位创始人在计算机图形学领域拥有深厚背景,公司最初位于加州玛丽安德尔湾(Marina del Rey),专注于为电影行业提供 CGI 服务。

- 代表作:《星际旅行 IV:抢救未来》(1986)、《捕食者》(1987)、《深渊》(1989)、《虎胆龙威 2》(1990)、《蝙蝠侠归来》( Batman Returns,1992)。

- 1997 年,被 20 世纪福克斯收购,与蓝天工作室合并为 “Blue Sky | VIFX”。其创始人理查德・霍兰德在合并后继续担任新公司总裁,推动了数字特效与动画的融合发展。

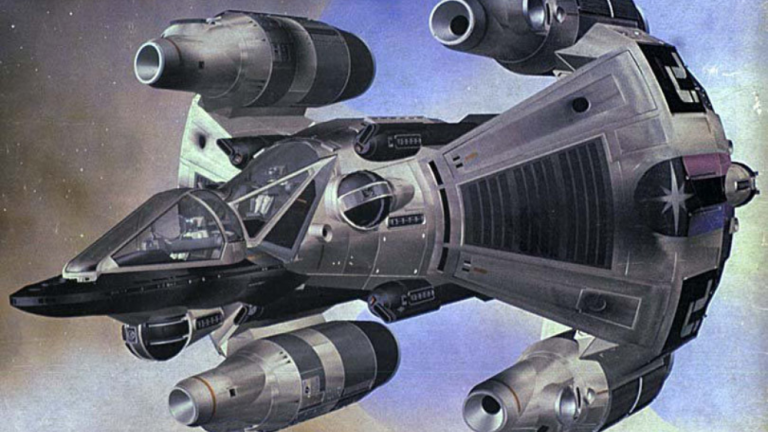

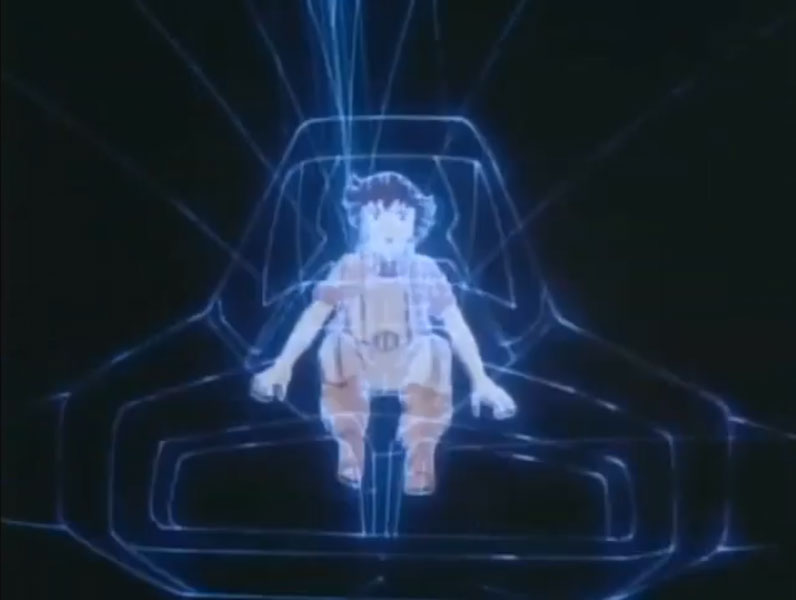

🎞 传统+CG动画长片《天眼急先锋》(SF新世紀レンズマン,1984)

导演:川尻善昭(Yoshiaki Kawajiri),弘川和之(Kazuyuki Hirokawa);制作公司:Madhouse(マッドハウス),讲谈社(Kodansha),日本计算机图形实验室(JC GL);首映:1984 -07-07 (日本)

-

CGI 与手绘动画的突破性融合:

- 大量引入了CGI技术制作飞船、科幻背景等结构复杂的内容。

- 部分画面涉及复杂的手绘内容和数字内容在同一镜头内互动,需要将手绘角色与 CGI 背景精确匹配,这在当时很少见。

- 引入光线投射算法,降低单帧渲染时间,以达到12FPS帧率,被形容为 “硬件性能极限下的预渲染成果”。

- 粒子系统的早期实践:开发自定义算法模拟太空爆炸的粒子运动,通过质量守恒定律计算碎片轨迹,首次在动画中实现万级粒子的动态模拟。

- CG动画主要由日本计算机图像实验室(JCGL)制作。

- 但3D渲染图像仍未能很好地与赛璐璐风格融合,该问题直到21世纪才真正解决。

-

动态分镜的数学化设计:

- 采用贝塞尔曲线插值技术生成镜头运动路径。如开场飞船俯冲镜头,通过贝塞尔曲线控制摄像机速度变化,使观众产生真实的失重感。

- 使用黄金分割螺旋构图法引导观众视线。例如教堂决战中,角色站位始终遵循 φ 比例(1:1.618),增强画面张力。

-

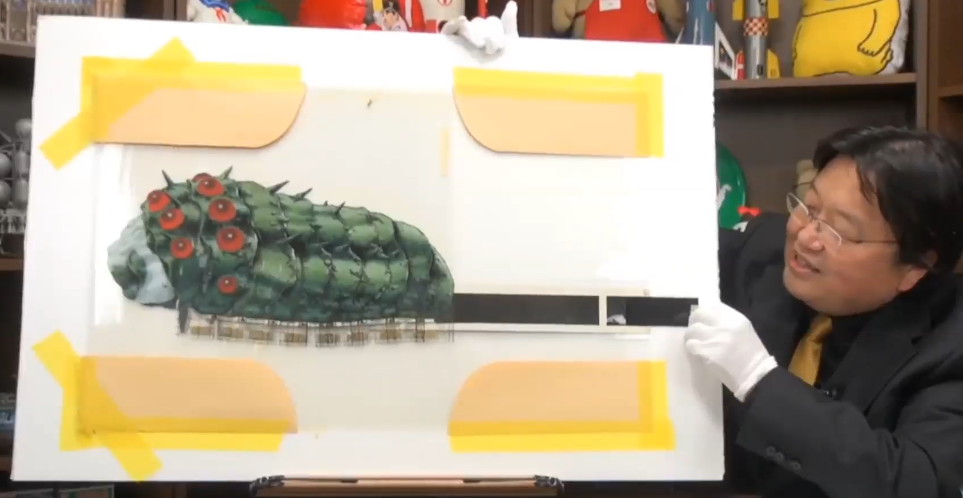

传统动画:宫崎骏执导的动画长片《风之谷》(風の谷のナウシカ,1984)

- 其“王虫”使用了一种特别的“橡胶联动”(ゴムマルチ)动画偶技术,

- 王虫的身体被拆解到多个赛璐璐胶片,再逐层粘贴到橡胶牵引带,拉动橡胶伸缩时可模拟逼真的王虫蠕动效果,每节赛璐璐。

- 这些珍贵的原始材料,当时竟然被当废料处理,幸运的是它被有心人收藏,让我们如今得以一睹这些来自数字动画时代之前的秘密。

《风之谷》王虫原始橡胶动画偶

© 岡田斗司夫,2019

-

🎮《我,机器人》(I, Robot,1984)

- 开发:雅达利(Atari);发行:Atari;平台:Atari Unique;发布时间:1984-06-28

-

首款完全采用实时、实体着色的多边形3D游戏,首款以“镜头控制”为特色的视频游戏。

- 这款游戏在19英寸彩色CRT显示器上具备增强立体声和像素图形,使用摩托罗拉6809中央处理器和四个雅达利POKEY音频芯片。

- 戴夫·谢尔曼(Dave Sherman)开发了定制的位片(“意大利辣香肠”)3D协同处理器,其处理能力约为每秒2000个多边形。包含四个AMD 2901 4位片可编程算术逻辑单元芯片。

- 虽然这款游戏后来因其创新的3D图形而备受赞誉,但最初发行后反响不佳,大约生产了750 – 1000台游戏机台,如今确认留存的数量极少,已成为稀有的收藏品。

- 2022年,该游戏作为《雅达利50》合集的一部分重新发行,这也是它的首次重发行。

-

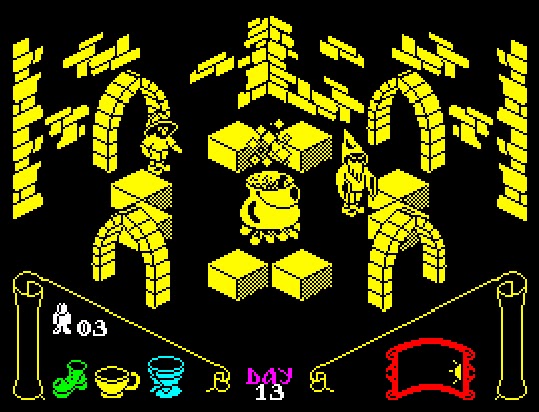

🎮《魔域之狼》(Knight Lore,1984)

- 开发:终极游戏(Ultimate Play the Game);发行:Ultimate Play the Game;平台:ZX Spectrum, BBC Micro, Amstrad CPC, MSX, Family Computer Disk System;发布时间:1984年11月

-

通常被认为是等距透视游戏的一个革命性突破,成为后续类似游戏的样板。

- 使用终极游戏专有的平台游戏引擎 “Filmation” 开发,允许创建等距透视的3D翻屏环境,持续更新至1987年。

- 斯坦珀(Chris Stamper)引入了“图像蒙版”技术,通过二进制掩码混合图像,造成了深度优先的错觉。

-

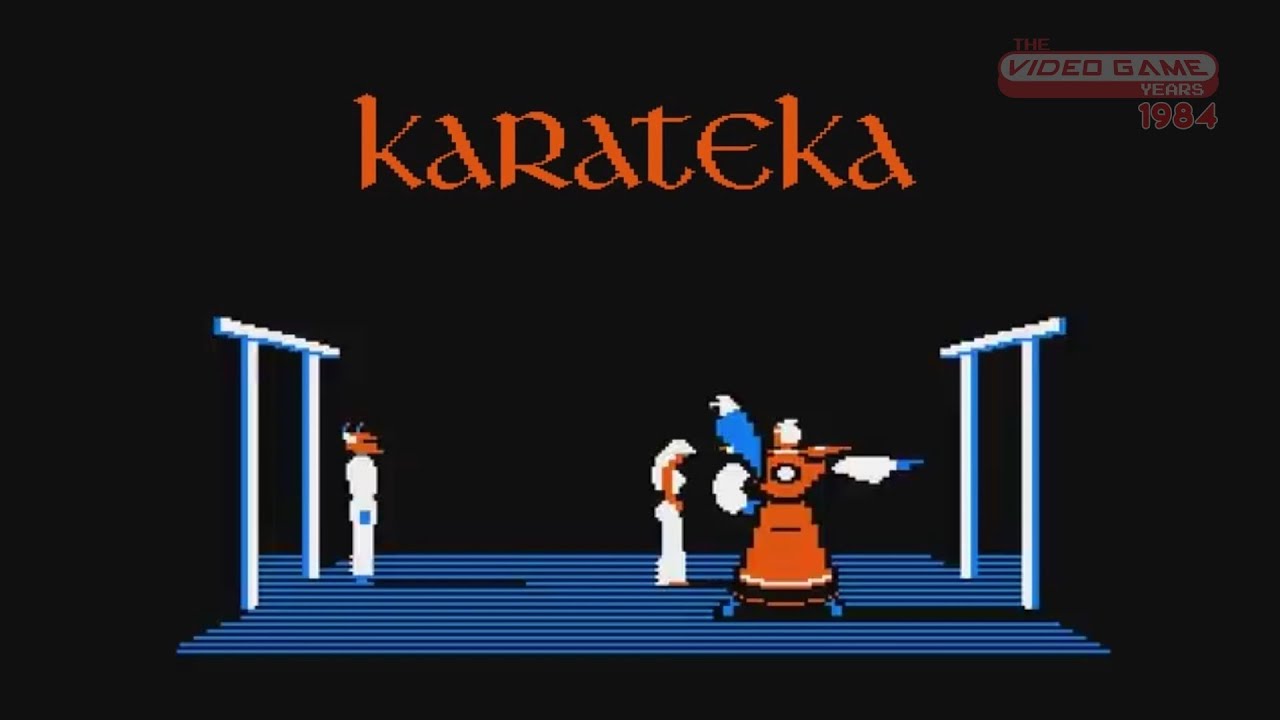

🎮《空手道》(Karateka,1984)

- 开发:乔丹·梅赫纳(Jordan Mechner),Liquid Entertainment (HD);发行:Broderbund(北美),Ariolasoft(欧洲),D3Publisher (HD);平台:Apple II,Amstrad CPC,Atari 8-bit,Atari 7800等;发布时间:1984年12月

-

首款使用转描技术制作动画的视频游戏,

- 有时候会被直接宣传为使用了动作捕捉技术,因为转描技术本质上也是一种动作捕捉技术。

-

首批采用 电影化叙事的视频游戏之一,首款有结尾动画的视频游戏,最早的武术格斗游戏之一。

- 最初是在Apple II上开发的,当时Apple II仅支持每秒八帧的动画。

I, Robot 游戏截图

© 1984 Atari

Knight Lore 游戏截图

© 1984 Ultimate Play the Game

Karateka 过场动画截图

© 1984 Jordan Mechner

-

游戏动画:《国王密使》(1984)

- 开发:雪乐山(Sierra On-Line)

-

第一款把图形动画引入界面的冒险游戏,

- 玩家可以控制角色在包含透视模拟的空间中探索,

-

它也因此而被介绍为第一款3D动画冒险游戏,尽管事实上只是一个伪3D游戏。

-

- 该游戏使用雪乐山公司新开发的专有引擎“冒险游戏解释器”(Adventure Game Interpreter)制作,能够运行带有音乐和音效的彩色动画游戏。后被 Creative Interpreter 取代。

-

软件开发+CG动画:3D关键帧动画软件“BBOP”

- 由纽约理工学院计算机图形实验室使用加兰·斯特恩(Garland Stern)自80年代初开始开发。

- NYIT在1984年使用该系统制作了“甘比”(Gumby)的3D动画。

- 该软件的交互式关键帧系统,包括分层骨架结构,值的实时交互更新转换,在通道中对关键帧进行插值,不同节点在不同的帧中可以有不同关键帧,立即回放和内插编辑器等功能,成为大多数现代商业动画软件的基础方式🏅。

硬件研发:

皮克斯图像计算机

- 卢卡斯影业计算机图像小组展示了“皮克斯图像计算机”的原型

- 皮克斯图像计算机自1981年开始研发,1984年展示了计算机的原型,1986年正式对外销售,

- 最初目标是商业和科学的高端市场,如医学成像、地球地理、天文气象等领域的可视化需求。

- 虽然这套系统领先于当代,但由于价格昂贵(计算机本身135000美元+工作站35000美元),只有少数实验室或研究院有能力购买。

- 1987年重新设计的第二代机型(P-II)价格降至3万美元,但销量依然冷淡。

- 到1990年,皮克斯发现他们难以与摩尔定律竞争,决定放弃硬件开发。但为展示皮克斯计算机能力而成立的动画小组却成长为如今著名的皮克斯动画工作室(Pixar Animation Studio)。这又是一桩无心插柳柳成荫的美事。

软/硬件研发:

视频编辑系统

EditDroid

- 卢卡斯影业推出的计算机视频编辑系统。

- 1981年开始研究,基于磁带和光盘存储,

-

率先在非线性编辑系统中引入现代概念,如时间线、缩略图、剪辑工具、图形界面等。

- 虽然该系统是开创性的,且在《星球大战6》中卓越的CG特效表现足以征服业界,但其商业发展并不成功,价格过于昂贵,且部分传统编辑对新技术持谨慎态度。

- 同期的一些非线性系统(Ediflex,Montage等)都面对类似境况。

硬件研发:

“麦金塔”(Macintosh)

- 苹果推出的个人电脑,后来被简称为“Mac”

-

成为首批被正式用作数字图像设计工具的个人电脑,

- 1980年代中掀起“桌面出版”活动,推动了图形用户界面发展,让计算机生成图像软件从以往的程序员专属,向艺术家友好界面发展。

硬件开发:

微处理器

“68020”

- 摩托罗拉推出,

-

首款被广泛采用的32位微处理器。

硬件开发:

Psychedelia

- 一种早期的光合成器,

- 由 Jeff Minter 和 Simon Freeman 开发。

软/硬件研发:

头戴式VR显示器

VIVED

-

第一个低成本、宽视野、立体影像、有头位跟踪功能的头戴式VR显示器“虚拟视觉环境显示器”(简称VIVED)

- 成为后来商用虚拟现实眼镜的重要参考。

- 由迈克尔·麦格里弗(Michael McGreevy)等开发,是NASA启动的研究项目,该组织后来一直保有一个致力于开发各种虚拟现实技术应用的研究团队。

- 他们随后还启动了一个虚拟交互环境工作站研究项目“视图”(VIEW),

- “超大广角的立体成像系统”被重新设计并引入,还包括:3D位置跟踪器“波尔希默斯” (Polhemus)、VPL研究公司的数据手套、远程摄像头和安装在吊杆上的CRT显示器等设备。

🔬💻 重要CG软件研发公司“波前”(Wavefront)🎉

-

- 由比尔·科瓦克斯(Bill Kovacs)创立,最初想为电视广告和电影制作数字影像内容,但由于当时没有现成的商业软件,他们转向相关软件的开发和销售,

-

成为首批行业标准软件的重要贡献者。

-

其第一个计算机生成图像软件“预演”(Preview),环球影业、NASA是其首批客户。

-

随后(约1985年前后)推出的“高级可视化工具”(Advanced Visualizer)

-

成为🥇 第一个被广泛使用的3D建模、动画和渲染软件包

- 也被用于科学可视化项目,主要开发者吉姆·基廷(Jim Keating)等获🏆70届奥斯卡技术成就奖。

-

-

CG技术研究:卢卡斯影业的罗宾·库克(Robert Cook)等引入蒙特卡罗方法,将传统的光线追踪改进为“分布式光线追踪”(Distributed ray tracing),

- 使其可渲染“软”现象,提高真实感,也可用于模拟运动模糊、色散等效果。

- Robert L. Cook, Thomas Porter, and Loren Carpenter. 1984. Distributed ray tracing. SIGGRAPH Comput. Graph. 18, 3 (July 1984), 137–145. https://doi.org/10.1145/964965.808590

-

CG技术研究:库克还提出了一种灵活的树形结构阴影模型,针对不同类型曲面提供更高效的逼真阴影渲染计算。

- Robert L. Cook. 1984. Shade trees. SIGGRAPH Comput. Graph. 18, 3 (July 1984), 223–231. https://doi.org/10.1145/964965.808602

-

CG技术研究:著名的“康内尔盒子”在这一年诞生 ,

- 它最初用于检查3D渲染和实际照片差异,如今成为渲染器演示的常用模型之一。

- Goral C.M., Torrance K.E., and Greenberg D.P. (1984). Modeling the interaction of Light Between Diffuse Surfaces, Computer Graphics (SIGGRAPH ’84 Proceedings), Vol. 18, No. 3, July, p213-222.

-

CG技术研究:托马斯·波特(Thomas Porter)和汤姆·达夫(Tom Duff)探讨了“透明通道”在数字图像合成方面的作用。

- Thomas Porter and Tom Duff. 1984. Compositing digital images. SIGGRAPH Comput. Graph. 18, 3 (July 1984), 253–259. https://doi.org/10.1145/964965.808606

-

CG技术研究:洛伦·卡彭特把透明通道引入帧缓存,使图像能够有效地与抗锯齿合成。

-

CG技术研究:克里斯·斯坦珀引入了“图像蒙版”技术,通过二进制掩码混合图像,造成了深度优先的错觉。