🎥 传统特效和数字视效的边界模糊

🎥传统+CG:电影长片《终结者2》(Terminator 2,1991)

-

导演:詹姆斯・卡梅隆(James Cameron);制作公司:Carolco Pictures,Lightstorm Entertainment,TriStar Pictures,Le Studio Canal+;首映时间:1991 -07 -01 (洛杉矶)

-

🥇 首部使用3D数字角色扮演主角的电影长片,涉及先进的照片真实感渲染、液态金属动画和逼真人类运动。这部电影成功让公众认识到数字动画技术在电影制作方面的功能和魅力🎊。

-

激光扫描与动作捕捉:

- 工业光魔(ILM)首次使用激光扫描技术捕捉演员罗伯特・帕特里克的体态数据,生成高精度 3D 模型。

- 通过逐帧调整关节运动,实现液态金属流动的逼真效果。如,T-1000 穿越铁栏杆时,其身体的变形细节通过动态网格重构技术完成。

- 运动捕捉仍通过直接在演员身上绘画网格标记对位。

-

Morphing 变形技术:

- 开发专用软件 “Morpher”,实现角色从固态到液态的无缝转换。

- 如,T-1000 被霰弹枪击中后,伤口通过液态金属自我修复的镜头,结合实拍与 CGI 渲染,耗时数月完成。

- 工业光魔开发了一个内部工具“变粘”(Make Sticky)制作3D模型的纹理映射。

- 制作规模与成本:

- 由于当时的数字动画技术仍然昂贵,它仅被用于必要的地方,合共不足5分钟的视觉效果,制作费超500万美元,数十位计算机工程师、数字动画师和艺术家参与了制作。

- 工业光魔投入 35 人团队,耗时 10 个月完成 42 个 CG 镜头,单帧平均渲染时间约 8 小时(使用 SGI 工作站)。

-

传统特效与CG特效协同制作:

- 斯坦利·温斯顿(Stanley Winston)负责特化、可动偶、假肢等实体特化道具。

- 机械骨架与仿生肌肉:制作可动机械骨架,内置液压装置实现关节运动;外层覆盖硅胶肌肉,通过气压系统模拟呼吸与皮肤张力。如,T-800 裸露骨架战斗的镜头中,机械关节的运动细节与肌肉收缩效果完全同步。

- 核爆场景中,洛杉矶城市景观采用微缩模型拍摄,通过高速摄像机捕捉模型中的溪流运动细节,再用流体模拟技术生成宏观效果。

- 核爆蘑菇云采用 300 帧 / 秒慢镜头拍摄,结合微缩模型与 CG 烟雾,呈现出震撼的视觉冲击力。该镜头被美国核实验室认可为 “最真实的影视核爆模拟”。

- 首批采用杜比 SRD(Spectral Recording Digital)技术的电影之一。将 T-1000 的脚步声定位在影院两侧,模拟金属与地面的碰撞感;T-800 的枪械射击声从观众后方环绕而过,增强沉浸感。

- 获第 64 届奥斯卡 “最佳视觉效果奖”:丹尼斯・慕伦、斯坦利·温斯顿(Stanley Winston)等。

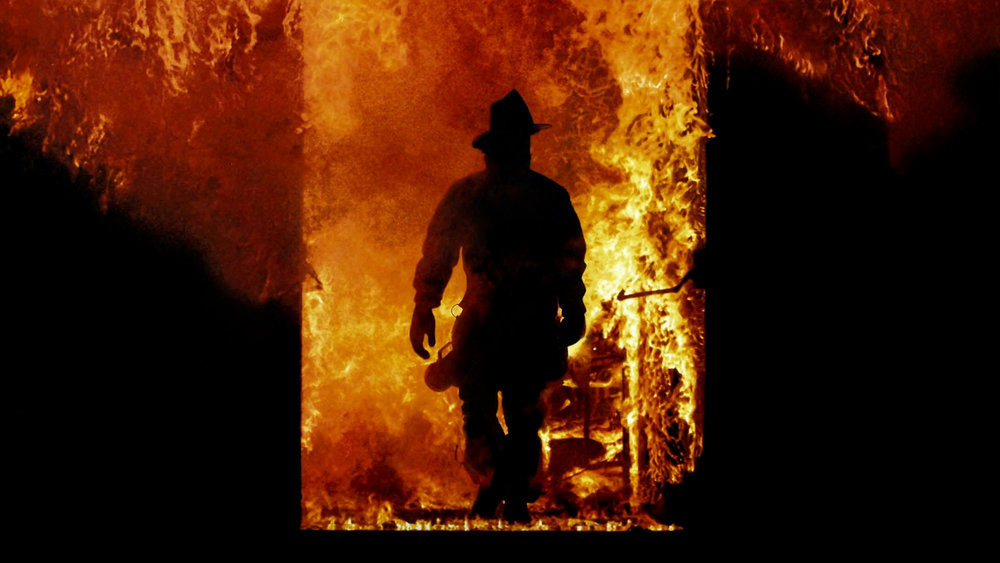

🎥电影长片《烈火雄心》(Backdraft,1991)

-

导演:罗恩・霍华德(Ron Howard);制作公司:Imagine Entertainment,Universal Pictures,Trilogy Entertainment Group;首映时间:1991-05 -22 (美国贝弗利山)

-

🥇 首部涉及照片真实感数字火焰动画的电影长片,

- 该片也使用到真实火焰、烟雾、微缩模型、动态照明系统、耐高温实景拍摄、红外热成像摄影等镜头前特效。

- 对于无法实景拍摄的危险镜头(如屋顶坍塌),ILM 艺术家手工绘制遮罩,逐帧匹配真实场景的光影变化,实现物理模型与实拍画面的衔接。

- 制作规模与成本:工业光魔投入 25 人团队,耗时 8 个月完成 32 个 CG 镜头,单帧平均渲染时间约 6 小时(使用 SGI 工作站)。

- 但该片也被专业人士指不符合真实火灾现场环境,数字图像技术在真实感模拟和美学之间需要处理的课题还有很多。

- 首批采用杜比 SRD(Spectral Recording Digital)技术的电影之一,将火焰燃烧声定位在影院两侧,模拟木材爆裂的方向性;消防车警笛声从观众后方环绕而过,增强沉浸感。

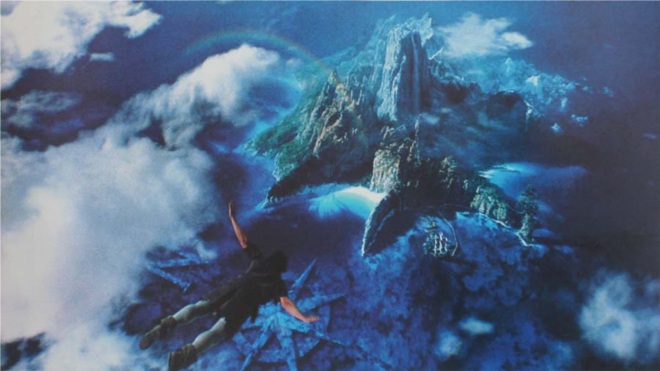

🎥 传统+CG:电影长片《铁钩》(hook,1991)

-

导演:史蒂文・斯皮尔伯格(Steven Spielberg);制作公司:Amblin Entertainment,TriStar Pictures,Columbia Pictures;首映时间:1991 – 12 – 08(洛杉矶)

-

ILM视觉效果总监:埃里克·布雷维格(Eric Brevig),动画总监:韦斯·高桥(Wes Takahashi);视觉效果制片人:金伯利·纳尔逊·洛卡西欧(Kimberly Nelson LoCascio);视觉效果艺术总监:哈利·杰瑟普(Harley Jessup)

-

🥇工业光魔(ILM)创造了投影在简单几何模型上的3D接景画(matte painting)技术。

- 可以理解为接景画+多平面相机的升级版,目的是模拟镜头运动时产生的视差效果。

- 由于3D模型可更自由地移动和变形,因此该技术可模拟更灵活、多样化的伪3D效果,类似技术至今仍经常被使用。

- 接景画由Yusei Uesugi绘制,再由斯蒂芬·范米尔(Stefen Fangmeier)映射到3D模型上。

- 小叮当扑扇的翅膀是工业光魔模型部制作的9英寸塑料装置,内置微型马达实现每秒 12 次扇动。

- 拍摄时翅膀与演员身体分离,通过“Go-Motion”定格动画系统制作出了它们扇动的效果,再与朱莉娅・罗伯茨的表演合成。

- 该片ILM累计工时达20万小时,完成 350 个特效镜头,在公司成立的前15年里,其制作耗时在ILM的作品中仅次于《绝地归来》(Return of the Jedi)。

- 单帧平均渲染时间约 8 小时(使用 SGI 工作站)。

- 🎗️获64届奥斯卡金像奖最佳视觉效果奖提名( Eric Brevig, Harley Jessup, Mark Sullivan and Michael Lantieri)。

- 首批采用杜比 SRD(Spectral Recording Digital)技术的电影之一。将小叮当的铃铛声定位在影院顶部,模拟空中声源;海盗船的火炮声从观众四周环绕而过,增强沉浸感。

📚 迈克尔·鲁宾(Michael Rubin)撰写的《非线性:数字电影和视频编辑指南》推广了“非线性编辑”这个术语。

-

Rubin M. Nonlinear: A Guide to Digital Film and Video Editing[M]. 盖恩斯维尔, 美国:三人组出版公司. 1991.

🪄 传统动画和数字动画的边界模糊

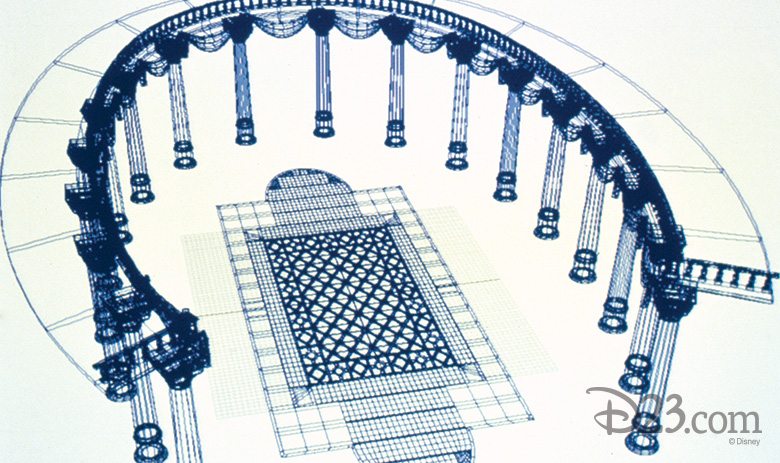

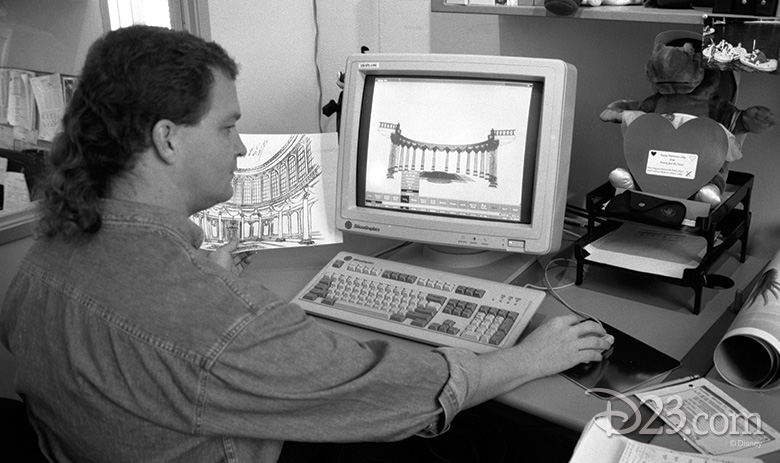

🪄 传统+CG:动画长片《美女与野兽》 (Beauty and the Beast,1991)

导演:加里·特洛斯达勒(Gary Trousdale),柯克·维斯(Kirk Wise);制作公司:迪士尼。

-

其著名场面“华尔兹之舞”展示了2D手绘角色与3D数字场景的有机结合:

- 创造了在传统动画中难以实现的环绕镜头。

- 数字动画师根据美术设计制作3D场景,设置3D镜头运动,渲染草图,传统动画师根据草图绘制角色动画,最后通过“CAPS”系统合成。

- CAPS当时并不包括3D软件,通过借助外部软件“Alias”和“RenderMan”完成建模和渲染后再逐帧导入。

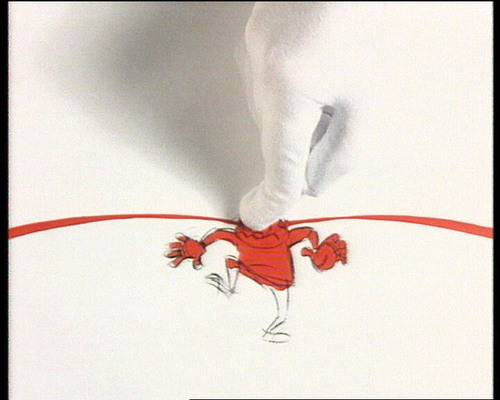

🪄 传统动画短片《操纵》(Manipulation,1991)

导演:丹尼尔·格瑞弗斯(Daniel Greaves)

- 描述了一个可怜的卡通小人角色如何被真人动画师以各种动画技术“操纵”,

- 涉及传统手绘、剪切动画、提线木偶、立体纸偶和真人实拍等多种动画技术的综合使用,在2D和3D空间中流畅互动。

🪄 传统:动画短片《订单多的餐厅》(注文の多い料理店,1991)

导演:岡本忠成

- 岡本忠成带来他最后一部动画短片,把铜板雕刻画的风格带进了动画。

🪄 软件开发:

TVPaint Animation

- 电视绘发展部(TVPaint Developpement)开发的2D动画软件,提供较完善的逐帧动画制作功能,

- 2018年获🏆安妮奖中的伊沃克斯奖,在接下来的20多年里被行业和个人动画制作者广泛采用。

🪄 新软件:

Pegs

- 佩格斯公司(Pegs’n Co)开发的2D动画软件,曾被行业广泛采用,

- 2006年特必动画(Toon Boom)将其收购后停止更新和销售。

🪄 新软件:

Annie

- 地铁光公司2D动画部门(MetroCell)研发的2D动画软件,

- 类似迪士尼的CAPS系统的,但可在个人电脑运行,

- 1994年被游戏开发公司“第七层”(7th Leve)收购。

🎞 新软/硬件:

Softimage DS

- 软图发布,是一款硬件+软件的一站式解决方案,

- 包括非线性编辑系统和视觉效果制作等功能,

- 最初名为 “Softimage Digital Studio”,1996年更名为“Softimage DS”,2008年被爱维德(Avid)收购后更名为“Avid DS”,持续更新至2013年。

🎞 新软件:

Premiere

-

简称“PR”,奥多比(Adobe)发布,提供视频编辑、视觉效果制作和调色等功能。

- 简单易操作,支持第三方插件,被行业广泛采用,

- 至今仍是奥多比创意云的一分子。

🎞 新软件:

Composer

- 波前公司开发的2D、3D合成和影视特效制作软件。

🎮 游戏动画和交互动画的边界模糊

🎮 街机游戏《时间旅者》(Time Traveler,1991)

开发:虚拟图像制作(Virtual Image Productions),平台:Sega Laser Disk+专用街机系统。

-

🥇 首款使用全息投影的全动态视频游戏,

- 视频内容由真人演员在绿幕前拍摄,再由后期公司添加数字动画,使用电通公司(株式会社電通)的投影技术,利用舞台下方的球形凹面镜和阴极射线管电视机,在一个平坦、黑暗的微型舞台上呈现一种全息的效果。

🎮 《猎人》(Hunter,1991)

开发:Activision,平台:Amiga、Atari ST。

-

🥇 首款真正的3D开放世界视频游戏,但只使用了十分简单的多边形模型。

🎮 《马里奥和我》(Mario and me,1991)

开发:任天堂,平台:计算机、摄像头(型号均不详)。

-

🥇 第一次通过色键抠像把真人玩家实时合成进游戏动画,

- 但它没有正式发行,只在国际消费电子的展任天堂展位上演示过。

📺🎮 日本广播公司(NHK)开发了🥇 第一个“虚拟演播室”系统,

- 用于他们次年开播的科学专题节目《纳米空间》(Nanospace,,1992)。

- 其关键技术是真实摄像机和虚拟摄像机的实时运动匹配,把实时抠像的真人演员和数字动画实时合成,

- 这类技术后来在影视制作、舞台表演、交互游戏中不断发展,衍生出多种变体。

🎞🎮 新软件:

iMUSE

- 最初由迈克尔·兰德(Michael Land)和彼得·麦康奈尔(Peter McConnell)开发,1991年被添加到疯狂大楼专用程序脚本创建开发工具游戏引擎中,

- 可将音乐与视频游戏中的视觉动画同步。

- 卢卡斯艺术开发的《猴岛小英雄2》是首款使用该系统的游戏

🎮 硬件开发:

Neo Geo AES

- 日本SNK公司推出4世代家用游戏机“Neo Geo AES”,

- 在同期家用游戏机中性能较强,但也价格偏高,至1997年停产。

🖥️ 新软件:

POV-Ray

- 免费开源、跨平台光线追踪渲染软件。

- 由David Kirk Buck、Aaron A. Collins、Alexander Enzmann和The POV-Team相继开发。

-

🥇 首个采用社区驱动开发的专业渲染软件,创开源协作先河。

- 技术特点与创新:光线追踪算法、场景描述语言(SDL)、没有图形界面、分布式渲染、自适应超采样、多线程并行计算、实时预览与交互。

- 开源特性使其常被误认为是商业软件的简化版,但其核心算法(如光线追踪内核)在技术复杂度上与同期的 Wavefront、RenderMan 相当,且在分布式渲染等功能上更具优势。

🎞🎮 新软/硬工具:

Mat the Ghost

-

实时角色动画系统,

- 使用数据手套、操纵杆、动捕服等多种设备协作,一个数字木偶通常需要由几个木偶师共同控制。

- 由法国 Videosystem(后更名为 Medialab)开发,该公司是早期动作捕捉技术先驱,曾为法国国家电视台(France 2)制作实时动画系统。

- 实时动作捕捉与动画渲染技术的早期突破,旨在解决电视节目中虚拟角色与真人互动的实时性问题。当时主流的光学动作捕捉系统需数小时处理单帧数据,而 Mat the Ghost 首次实现了 基于电磁传感器的实时数据传输与动画生成。

- 代表作:法国国家电视台系列剧《Mat the Ghost》(1991-1994)、法国儿童节目《Canaille Peluche》。

-

《Mat the Ghost》是电视史上🥇首个全程使用实时动作捕捉虚拟角色的案例,被法国文化部列为 “数字媒体技术里程碑”。

- 其成功促使 Videosystem 开发了后续产品 Moxy(1993 年),该角色成为《卡通网络》(Cartoon Network)的常驻虚拟主持人,进一步推动了实时动画技术的商业化应用。

-

🔬 保罗·德贝韦克(Paul Debevec)开始研究基于图像建模和渲染技术。

- 从系列照片中导出一辆带贴图的轿车3D模型,

- 后来在班夫国家森林的虚拟探索项目,和鲁昂大教堂莫奈相关系列绘画的互动可视化项目中进一步实验。

- 德贝韦克将在相关领域持续研究,并在21世纪初攻克数字人类的最后一块拼图,这位被誉为“天才”的研究员至今仍在为CGI研究作出贡献。

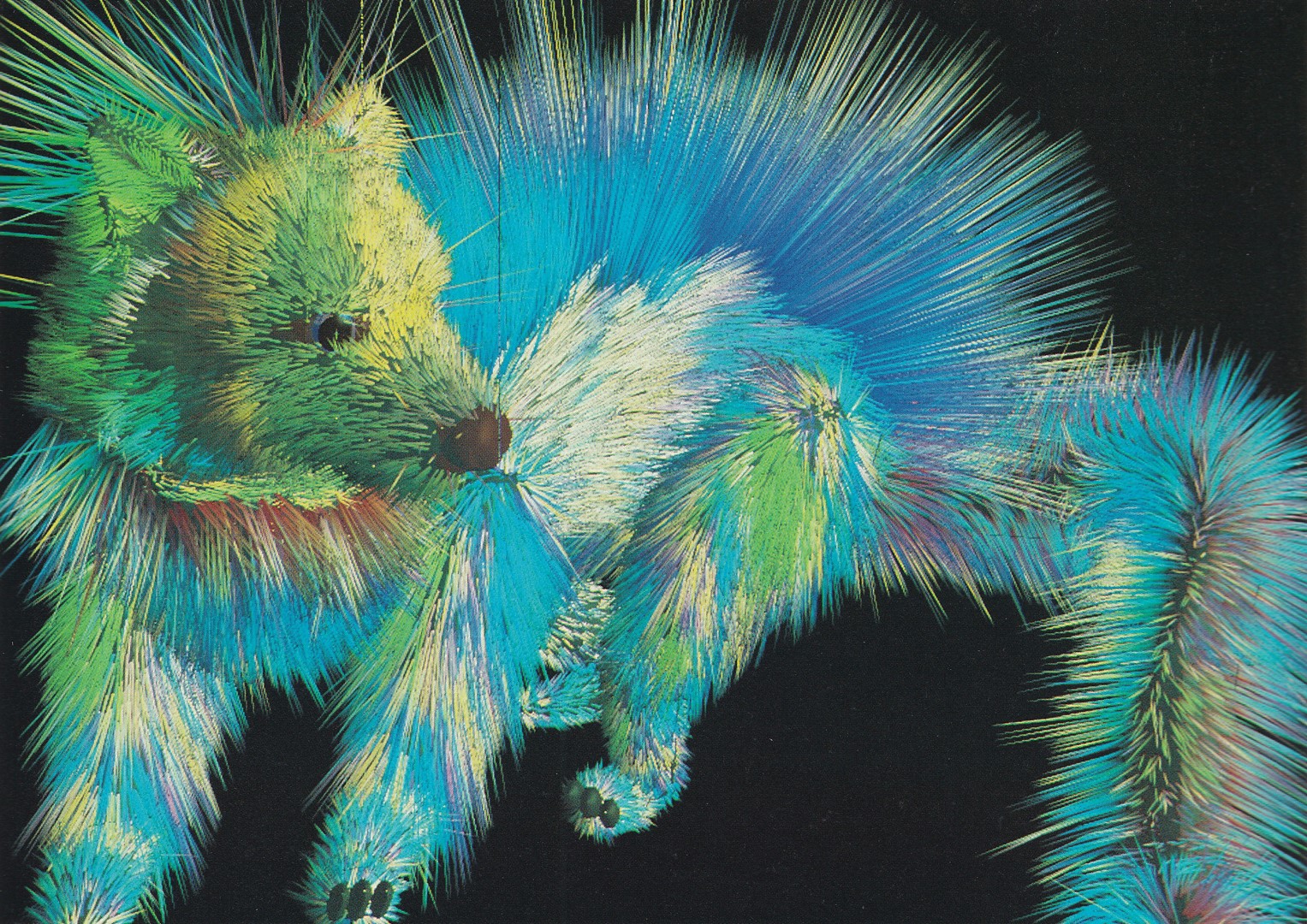

🔬🎞 CG艺术先驱出渕亮一郎使用其开发的毛发渲染器(ファーレンダラー)制作了已知第一个CG毛发实验动画《火兽》(Fire Beast,1991)。

- 该毛发渲染器是数字微分分析仪的应用。

硬件开发:

显卡

86C911

-

S3图形(S3 Graphics )推出第一款2D图形加速器“S3 86C911”

- 发布日:1991-06-10;显卡类型:VGA

-

这标志着2D图形硬件加速时代的开始 🎊。

新系统:

Linux

-

林纳斯·托瓦兹(Linus Benedict Torvalds)开发并发布了自由免费开源操作系统,

- 很多计算机影像工作室的专有软件、超级计算机、网络服务器、智能移动设备等都基于Linux系统。

编程语言:

Python

-

圭多·罗苏姆发布其自1980年代后期便开始研发的编程语言“Python”,

- 作为一种通用、面向对象的高级编程语言,因其简洁和跨系统特性,如今已被大多主流动画软件和游戏引擎软件采用,成为数字动画技术中十分重要的一种编程语言。

新视频格式标准:

EVGA

-

数字视频标准 EVGA(Extended Video Graphics Array),VGA 标准的扩展版本。

- 由 VESA(Video Electronics Standards Association) 于 1991 年 正式发布。VESA 是由惠普、IBM、英特尔等企业组成的非营利组织,致力于推动显示技术标准化。

- 该标准的制定背景:是应对当时市场对更高分辨率和刷新率的需求,同时解决 IBM XGA 标准兼容性不足的问题。

- 技术定位:EVGA 属于 模拟视频标准,旨在通过扩展 VGA 的时序参数和显存管理,支持更高的显示质量。它并非独立的硬件接口,而是对原有 VGA 架构的软件协议升级,因此可兼容大部分 VGA 显示器和显卡。

- 技术特点:

- 首次在 VGA 基础上实现 1024×768 像素 的非隔行扫描显示,突破了 IBM XGA(1024×768@60Hz 隔行)的技术瓶颈。

- 支持 70Hz 垂直刷新率,默认支持 16 色,通过扩展显存(如 1MB)可实现 256 色显示。

- 引入 CPU 显存窗口技术:允许 CPU 直接访问扩展显存,无需通过 BIOS 中断,大幅提升了图形处理效率。

- 时序标准化:定义了严格的水平 / 垂直同步时序参数(如水平同步脉冲宽度、垂直显示周期),确保不同厂商的显卡和显示器能够互操作。

- 多模式支持:兼容 VGA、EGA、CGA 等历史标准,并新增 1024×768@70Hz(模式号 104h)、800×600@256 色(模式号 103h)等扩展模式。

- 首款广泛应用的非隔行高分辨率标准,相比 IBM XGA 的隔行扫描,显著提升了文本和图像的清晰度,为专业图形工作站和 CAD 应用奠定了基础。

- 尽管 EVGA 未像 VGA 一样成为主流标准,但它推动了 1990 年代初 SVGA 市场的技术竞争。

- EVGA 的时序参数和显存管理方法被纳入 VESA 的后续标准(如 VESA DMT),并为数字显示接口(如 DVI、HDMI)的发展提供了参考。

♾ 软件开发:

Iris Explorer

- 硅图公司开发的科学可视化软件,提供可视化编程环境,

- 用于3D数据可视化、动画和操控,与硅图公司的工作站免费捆绑。

♾ 软件开发:

IBM OpenDX

- 科学数据可视化软件,包含数据绘制和动画功能,

- 该项目始于1991年,名为“Visualization Data Explorer”。

▶️ 新播放器:

QuickTime

-

苹果公司推出的视频软件,可扩展多媒体框架。

- 持续更新至2018年。

硬件开发:

锂离子电池

-

索尼和旭化成推出首款商用锂离子电池,这将彻底改变移动电子设备的历史。